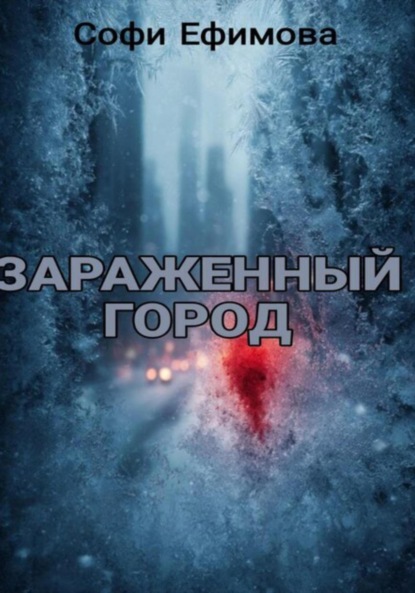

Молодая семья — Матвей, Виктория и их семилетняя дочь Алиса — переезжают в новый район у самого леса. Они рады свежему воздуху и спокойствию. Но в первую же ночь Алиса просыпается и говорит, что с ней в окно разговаривает «лесной человек». Родители списывают всё на детские фантазии, пока ночью из детской не доносятся тихие шепоты на непонятном языке, а на стенах не начинают проступать влажные следы, пахнущие гнилой листвой. Чтобы спасти дочь, Матвею придётся спуститься в самое сердце леса, где обитает нечто, что не просто наблюдает, а подражает голосам любимых людей, заманивая жертв в свою ловушку.

- Книги

- Аудиокниги

- Вебтуны

- Жанры

- Cаморазвитие / личностный рост

- Зарубежная психология

- Попаданцы

- Боевая фантастика

- Современные детективы

- Любовное фэнтези

- Зарубежные детективы

- Современные любовные романы

- Боевое фэнтези

- Триллеры

- Современная русская литература

- Зарубежная деловая литература

- Космическая фантастика

- Современная зарубежная литература

- Все жанры

- Бесплатные книги

- Блог

- Коллекции

- Серии

- Черновики

Вход В личный кабинетРегистрация