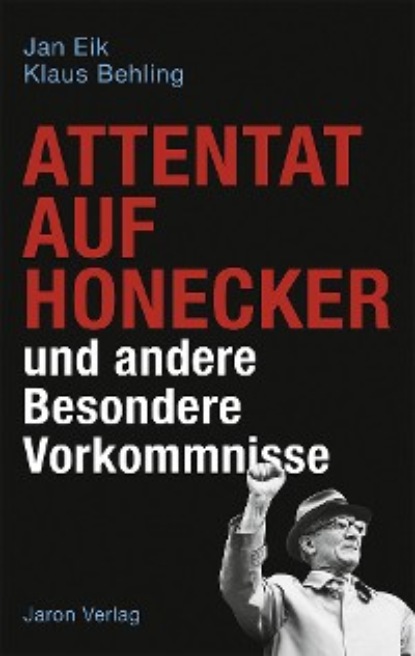

Attentat auf Honecker und andere Besondere Vorkommnisse

- -

- 100%

- +

Unter dem Kommando von Oberst Rudolf Knaut waren in der Abteilung 7 (Nahsicherung) der Hauptabteilung Personenschutz im MfS insgesamt 300 Mann ausschließlich für derartige Schutzaufgaben vorgesehen. Die beiden „Verkehrspolizisten“ gehörten zur Unterabteilung 2 (Personensicherung Honecker, Stoph und Sindermann).

Pünktlich um 13.00 Uhr schloss sich der Volvo am Tor der Waldsiedlung als „Nachläufer“ den beiden Citroën an, dem „Hauptwagen“ und dessen Begleitfahrzeug, dem „Kommandowagen“, der auch als Funkzentrale fungierte. In Wandlitz bog die kleine Kolonne auf die F 109 nach Norden ab, durchfuhr mit den üblichen neunzig Stundenkilometern den Ort, in dem laut Straßenverkehrsordnung wie überall in geschlossenen Ortschaften Tempo fünfzig erlaubt war, und näherte sich der nächsten Kreuzung. Von links, aus Richtung Stolzenhagen, kam ein dunkelgrüner Lada heran, hielt am Stoppschild kurz an und bog unmittelbar vor dem Hauptwagen auf die F 109 ein. Die „Sicherungsfahrt“ musste „sehr stark abbremsen“, wie in den Akten vermerkt wurde, dann überholten die beiden Citroën den Lada 1300 ohne Schwierigkeiten, während der Volvo hinter ihm blieb.

Möglicherweise warf der „führende Repräsentant“ in diesem Augenblick einen Blick auf den Fahrer des Autos, der verkrampft hinter seinem Lenkrad saß und vergeblich versuchte, das Tempo mitzuhalten. Für seine Personenschützer war alles in Ordnung, sie hatten die wichtigste Regel befolgt: Der Konvoi musste rollen und durfte sich durch keinen Zwischenfall aufhalten lassen. Trotzdem sollte auf die „Personifizierung und Abstrafung“ des Verkehrsrowdys im Lada nicht verzichtet werden. Seitdem am 14. September 1973 Georg Ewald, Politbüro-Kandidat und Landwirtschaftsminister in Thüringen, bei solch einer Kolonnenfahrt tödlich verunglückt war, herrschten strengste Bestimmungen für derlei Zwischenfälle.

So erhielt der Kommandant des Volvo, Oberleutnant Rainer L., ein ehemaliger Betonbauer, aus dem Kommandowagen per Funk die Anweisung, den Lada zu stoppen. Sein Kraftfahrer, Oberleutnant Horst H., schaltete Blaulicht und Sirene ein und versuchte, den Lada zu überholen. Der drängte nach links. Oberleutnant L. wies aus dem geöffneten Fenster mit dem schwarz-weißen Regulierstab unmissverständlich nach rechts.

Die beiden Citroën waren längst vorbei und weit voraus. Der Lada-Fahrer unternahm einen letzten verzweifelten Versuch, schneller zu sein als die vermeintliche Polizei. Starren Blicks überholte er den Volvo rechts mit ungefähr neunzig Stundenkilometern.

„Der ist doch besoffen!“, sagte L. zu seinem Fahrer. Der setzte erneut zum Überholen an. Ein in Gegenrichtung fahrender Trabant schaffte es gerade noch, auf den unbefestigten Randstreifen auszuweichen.

Das ungleiche Wettrennen endete hinter den ersten Häusern von Klosterfelde. Ein entgegenkommender Lkw, der auf das Sondersignal hin hielt, versperrte die Hälfte der Fahrbahn und nahm dem Lada jede Fluchtmöglichkeit. Der Wagen kam anderthalb Meter hinter dem Volvo zum Stehen, in dem Horst H. mit laufendem Motor und eingelegtem Gang wartete, um einem eventuellen Auffahrunfall zu entgehen.

Rainer L. stieg aus und bedeutete dem Lkw-Fahrer, er könne weiterfahren. Dann ging er auf den Lada zu. „Was soll denn das hier werden?“, rief er. Er war sicher, es mit einem Betrunkenen zu tun zu haben. Immerhin war Silvester.

Der Lada-Fahrer, mittelgroß und mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet, war ebenfalls ausgestiegen und stand hinter der Fahrertür seines Wagens.

High Noon auf der Straße der Roten Armee

12.00 Uhr mittags war seit gut einer Stunde vorbei, doch die sprichwörtliche High-Noon-Spannung lag in der Luft, als plötzlich das Unerwartete geschah: Der Mann aus dem Lada griff unter seiner Jacke zur Hüfte, zog eine Pistole und schoss.

L. spürte einen stechenden Schmerz in der linken Brusthälfte und wich unwillkürlich ein paar Schritte zurück. Sein Kollege und Genosse Horst H., ausgebildet für alle Situationen, die beim „Schutz von Repräsentanten“ auftreten könnten, hielt im ersten Augenblick nicht für möglich, was sich da wenige Meter von ihm entfernt abspielte. Er zog seine 9-mm-Makarow und lud durch. Noch im Aussteigen begriffen und ohne über das Visier zu zielen, schoss er zweimal am Mittelholm des Volvo vorbei auf den Mann, der gebückt hinter der Lada-Tür stand und mit seiner Pistole hantierte. Die Türscheibe splitterte. Der Mann in der Lederjacke hob wiederum seine Waffe, in Kopfhöhe diesmal, zielte auf die eigene Schläfe und schoss ein zweites Mal. Dann brach er neben dem Hinterrad seines Autos zusammen.

Mit der Waffe in der Hand näherte sich Horst H. vorsichtig dem am Boden Liegenden und stieß dessen Pistole mit dem Fuß zur Seite. Erst als er sicher war, dass der Mann handlungsunfähig war, steckte er seine Makarow ein.

Inzwischen war Oberleutnant L. zum Dienstfahrzeug gewankt. „Das Schwein hat mit Platzmunition geschossen, das drückt!“, sagte er gepresst. Der Schmerz über dem Herzen verstärkte sich. Erst als er im Auto saß, entdeckte er das Blut auf seiner Uniform. Er setzte einen Funkspruch an die Zentrale ab und forderte einen Rettungswagen an.

Oberleutnant Horst H. kümmerte sich um den Mann auf der Fahrbahn, brachte ihn in eine stabile Seitenlage, wie er es gelernt hatte, und legte ihm den Sitzbezug aus dem Lada unter den Kopf. Eine Krankenschwester, die angehalten hatte, um zu helfen, machte ihm klar, dass der Mann, dessen Blut in breitem Strom über die Straße rann, tot war.

Auch der Fahrer des Lkw S 4000 und sein Sohn waren hinzugetreten. Angeblich hatten sie bei laufendem Motor die Schüsse nicht gehört, wohl aber beim Blick nach hinten den Lada-Fahrer zusammenbrechen sehen. Anwohner, die sich anfangs weder über das gewohnte Sondersignal noch über das Knallen am Silvestertag gewundert hatten, kamen aus den nahen Häusern. Es war ungefähr 13.10 Uhr. Eine Stunde später wurde Oberleutnant Rainer L. mit einem Lungendurchschuss drei Zentimeter über dem Herzen in die MfS-Klinik Berlin-Buch eingeliefert. Sein linker Lungenflügel war zusammengefallen, aus dem Rippenfellraum mussten 800 Milliliter Blut entfernt werden. Sein Zustand war ernst, besserte sich aber rasch.

Erst gegen 15.30 Uhr traf die Untersuchungskommission der Staatssicherheit am „Ereignisort“ ein, an dem nichts verändert worden war. Noch immer lag der Tote unter einer Decke neben seinem Pkw. Über die Identität bestand kein Zweifel. Jeder im Ort kannte den Handwerksmeister Paul Eßling und seinen grünen Lada. Der herbeigerufene Mediziner war Eßlings behandelnder Arzt und Nachbar. Ohne die Leiche unter der Decke vollständig zu untersuchen, diagnostizierte er den Tod durch einen Kopfschuss und stellte den Totenschein aus.

Die Tatortuntersuchung

Alle Ermittlungen und Untersuchungen wurden von Anfang an „zuständigkeitshalber“ von den Kriminalisten und Juristen der Spezialkommission der Hauptabteilung Untersuchung des MfS geführt. Intern hieß der Bereich, dem die Aufklärung aller „öffentlichkeitswirksamen“ Ereignisse und schweren Straftaten zufielen, Vorkommnisuntersuchung. Er war für die kriminalistischen Untersuchungen etwa bei Flugzeug- und Eisenbahnunglücken, spektakulären Kindesmorden oder Straftaten zuständig, von denen „Repräsentanten” betroffen waren.

In Klosterfelde, wo die vielbefahrene F 109 von der Volkspolizei seit Stunden großräumig abgesperrt war, lautete der Befehl, alle Untersuchungen am Ereignisort in kürzester Frist abzuschließen, um das entstandene Verkehrschaos so rasch wie möglich abzubauen. Inzwischen sprach bereits die ganze Gegend von der Schießerei.

Die Kriminalisten des MfS fanden in unmittelbarer Nähe des Volvo zwei 9-mm-Hülsen aus der Makarow von Horst H. Eine nicht abgeschossene 7,65-mm-Patrone lag drei Meter vom Kopf des Toten entfernt auf der Fahrbahn. Eine leere 7,65-mm-Hülse hatte der Tote in der Jackentasche, eine zweite wurde am nächsten Tag nach aufwendigen Sucharbeiten mit Metalldetektoren am gegenüberliegenden Straßenrand gefunden. Deren Projektil steckte in der Oberbekleidung des verletzten Oberleutnants, wie sich herausstellte.

Man brachte die Leiche Paul Eßlings in den Hof des nächstgelegenen Hauses an der heutigen Berliner Chaussee. Von dort wurde sie am Abend zur gerichtsmedizinischen Untersuchung abtransportiert. Zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr standen bereit, um sofort nach dem vorläufigen Abschluss der Untersuchungen – inzwischen war es längst dunkel – die Fahrbahn zu reinigen.

Aus kriminalistischer Sicht war das eine Fehlentscheidung. Wohl deshalb wurden die zweite 7,65-mm-Hülse und das zweite Projektil niemals gefunden. Ungeklärt blieb vorerst auch der Verbleib eines der beiden Makarow-Geschosse. Später gaben die beiden Zeugen im Lkw dazu einen Hinweis: Die Ladeklappe ihres S 4000 wies eine einen halben Zentimeter tiefe Mulde wie von einem Geschoss auf.

Drei Anwohner an der Straße wurden noch am Silvesterabend in Wandlitz vernommen. Zwei hatten gesehen, dass der Lada-Fahrer zuerst auf den Verkehrspolizisten geschossen hatte, bevor er seine Waffe gegen die eigene Schläfe richtete. Die Zeugenaussagen widersprechen sich allerdings, was die Anzahl der Schüsse betraf.

Als ein Berliner Journalist mehr als elf Jahre später die Zeugen, darunter auch die Insassen des Lkw, noch einmal befragte, wollten nicht mehr alle zu ihren damaligen Aussagen stehen. Grund genug für die Staatsanwaltschaft in Neuruppin, erneut Ermittlungen im Fall Paul Eßling aufzunehmen, weil sie nun davon ausging, die Staatssicherheit habe seinerzeit Druck auf die Zeugen ausgeübt.

Das ist insbesondere hinsichtlich der ersten Vernehmungen am Silvesterabend unwahrscheinlich. Die Zeugen schilderten unabhängig voneinander, dass Eßling zuerst geschossen und später die Waffe gegen sich selbst gerichtet habe. Ein Versuch, die Zeugen zu beeinflussen, wäre auch logisch nicht erklärbar. Die Stasi musste ihren noch unter Schock stehenden und bis dahin nicht vernehmungsfähigen Oberleutnant des Personenschutzes nicht vor dem viel später im Raum stehenden Vorwurf bewahren, er hätte „einen Amokschützen und potenziellen Mörder hingerichtet“. Und hätte Horst H. nach einem aufgesetzten Nahschuss – der wurde im Nachhinein für möglich gehalten – unter den Augen der Zeugen seiner Tat die Leiche in die stabile Seitenlage gebracht und ihr den Schonbezug unter den Kopf gelegt? Die Aussagen von H., der erst am 6. Januar 1983 aktenkundig vernommen wurde, und Rainer L., dessen Vernehmung sogar erst am 2. Februar erfolgte, stimmten, abgesehen von geringfügigen Details, überein.

Wie nicht anders zu erwarten, verpflichtete die Staatssicherheit alle Zeugen zu absoluter Verschwiegenheit über den Vorfall. Paul Eßlings Mutter erfuhr erst am Neujahrstag vom Tod ihres Sohns. Am Silvesternachmittag hatte sie der Enkel, der noch keinen Führerschein besaß, auf Schleichwegen zu ihrem nur wenige Hundert Meter vom Ereignisort entfernten Haus direkt an der F 109 gefahren. Abends tauchte zweimal die Volkspolizei jeweils in Begleitung eines Zivilisten bei ihr auf. Beim ersten Besuch erkundigte man sich, ob sie ihren Reisepass bereits verlängert habe – als Rentnerin durfte sie mit diesem Dokument in den Westen fahren – und welche Westkontakte sie besitze. Der zweite Besuch galt ihrem Enkel. Doch der feierte bei Freunden im Nachbarort Silvester. Die Schießerei am Ortseingang von Klosterfelde war auch dort das beherrschende Thema. Erst als er nachts gegen 2.30 Uhr heimkehrte und die Untersuchungskommission im Hause antraf, erfuhr er, dass es sich bei dem Toten um seinen Vater handelte.

Das Sektionsprotokoll

Am Neujahrstag 1983 begann um 10.00 Uhr morgens an der Militärmedizinischen Akademie Bad Saarow unter Aufsicht des Militärstaatsanwalts Oberstleutnant Möller die Sektion der Leiche des Paul Eßling. Oberst Medizinalrat Professor Dr. sc. med. Schmechta, Leiter des Instituts für Gerichtliche Medizin, nahm sie selbst vor.

Der mit einer Fotodokumentation versehene ausführliche Leichenöffnungsbericht klärte die Todesursache eindeutig. Da er in diesem Fall das wichtigste Dokument ist, sei er hier, trotz der schwer verständlichen Mediziner-Sprache, ausführlich zitiert:

Die Leichenöffnung des E. ergab Befunde einer Schußverletzung des Kopfes und einer Schußverletzung des Rumpfes in Höhe des Beckens. Bei der Kopfschußverletzung befindet sich der Einschuß in der rechten Schläfenregion oberhalb des oberen Ohrmuschelrandes und ist der Ausschuß links der Kopfmitte lokalisiert. Das Geschoß hat den Schädel in Querrichtung und unter einem geringgradig ansteigenden Winkel durchsetzt. Die Einschußverletzung wies die Zeichen eines sog. absoluten Nahschusses auf (Waffe der Hautoberfläche aufgesetzt bzw. Schußentfernung bis 0,5 cm). Eine außergewöhnlich starke Beschmauchung war in der Umgebung der Schädeleinschußöffnung und an der harten Hirnhaut darunter ausgeprägt. Bei der zweiten Schußverletzung handelt es sich um einen Durchschuß des Körpers von der rechten Unterbauchregion zur linken Gesäßseite mit einem geringen Winkel nach unten (Schußrichtung gering absteigend gegenüber der Horizontalen). Nahschußzeichen waren mit bloßem Auge nicht nachweisbar. Todesursache des E. ist die Schußverletzung des Kopfes infolge der Hirngewebszerreißungen und der Schädelknochenberstungsbrüche.

Beim Entkleiden des Toten fand sich in seiner Turnhose das 9-mm-Projektil der Makarow. Es handelte sich mit großer Wahrscheinlichkeit um dieselbe Kugel, die vorher die Scheibe des Lada durchschlagen hatte. Weiter verzeichnete die Sektionsdiagnose:

Schußverletzung des Kopfes: Beschriebene Einschußverletzung der rechten Schläfenregion 5,5 cm oberhalb des oberen Ohrmuschelansatzes (166 cm oberhalb der Fußsohle). Feiner sog. Schmutzsaum der Wundränder. Zeichen des absoluten Nahschusses: Ausbildung einer Pulverschmauchhöhle mit verstreuten grauschwärzlichen Pulverschmauchablagerungen unter der Hautoberfläche, unter dem Muskelüberzug des rechten Schläfenmuskels und zwischen den Muskelfasern desselben. Die 1 cm breite grauschwarze Beschmauchung in der Umgebung der Knocheneinschußlücke. Rötliche Verfärbung der Muskelfasern des rechten Schläfenmuskels um den Schußkanal. Pfennigstückgroße grauschwarze Beschmauchung der harten Hirnhaut unter der Schädeleinschußöffnung. Handtellergroße frische dunkelrote Kopfschwartenblutung der Stirn- / Scheitelregion. Längsovale 1,5 cm mal 0,8 cm große Einschußverletzung des Schädels am vorderen oberen Rand der rechten Schläfenbeinschuppe. Trichterartige Erweiterung nach innen. Fetzige, etwa 3 cm Zerreißung der harten Hirnhaut unter der Einschußöffnung. Von der Schädeleinschußöffnung strahlig ausgehende Schädelbrüche in Richtung des rechten Stirnbeinhöckers, zur Scheitelmitte und zum rechten Scheitelbeinhöcker sowie in Kopflängsrichtung zur rechten Hinterhauptseite … Vereinzelte frische rote Punktblutungen in der Umgebung der Hirnschußverletzung … Etwa 3 cm mal 3,5 cm große Schädelknochenausschußverletzung an der Stirnbein-Scheitelbeingrenze links der Pfeilnahtkreuzung. Trichterförmige Erweiterung der Knochenlücke nach außen (Durchmesser an der inneren Knochentafel etwa 2 mal 2 cm). Von der Knochenausschußverletzung ausgehende strahlig angeordnete Schädelberstungsbrüche … Heraussprengung von 2 jeweils etwa 5 mal 5 cm großen Scheitelbeinfragmenten am Hinterrand der Knochenausschußöffnung. Zerreißung der harten Hirnhaut unter der Schädelausschußöffnung. Beschriebene Ausschußverletzung der Kopfschwarte links hinter der Kopfmitte 12 cm oberhalb der linken Augenbraue (169 cm oberhalb der Fußsohle).

Schußverletzung des Rumpfes: … Einschußverletzung des rechten Unterbauches (94 cm oberhalb der Fußsohle) … Schußverletzung der rechten äußeren Hüftschlagader von ovalärer Gestalt und etwa 0,6 mal 0,8 cm Durchmesser … Zerreißung der Hinterwand der Harnblase mit etwa 2 cm mal 3 cm großer Eröffnung der Harnblase. Geronnenes Blut in der Harnblase. Schußkanal durch die linken inneren Hüftmuskeln am Unterrand des linken Darmbeines und durch die linksseitige Gesäßmuskulatur. Ausschußverletzung der Haut der linken Gesäßhälfte 86 cm oberhalb der Fußsohle.

Allgemeines stärkeres Hirnoedem. Deutliche Blutarmut der inneren Organe. Wenig flüssiges Leichenblut. Stärkere netzartige Kohlefarbstoffablagerung unter dem Lungenfell beider Lungen. Verfettung der Leber.

Eine sogenannte Stanzmarke vom Aufsetzen der Waffe in der rechten Schläfenregion fehlte. Auch an der 7,65-mm-Waffe waren keine Hautpartikel oder andere direkte Spuren eines aufgesetzten Nahschusses festzustellen.

Ob auch die Makarow-Pistole auf solche Spuren untersucht wurde, geht aus dem Protokoll nicht hervor. Es fand jedoch eine eingehende Untersuchung der Schussspuren statt, bei der die Schmauchelemente Antimon, Blei und Kupfer unter der Haut des Schläfenlappens und an der (rechten) Schusshand Eßlings nach der atomabsorptionsspektrofotometrischen Methode bestimmt und verglichen wurden. Das Gewichtsverhältnis der Blei- und Kupferspuren an der Einschussstelle stimmte mit denen der Wischspuren von Eßlings rechter Hand überein. Daraus ergab sich laut Gutachten zweifelsfrei der Nachweis eines absoluten Nahschusses, den E. sich selbst beigebracht hatte.

Die „Stern“-Story und ihre Schwächen

In Klosterfelde und Umgebung begannen in den ersten Januartagen 1983 intensive Nachforschungen der Staatssicherheit, insbesondere im weitverzweigten Kunden- und Bekanntenkreis des Handwerksmeisters. Man war bemüht, „Umfeld und Motivation des Attentäters“ und die Herkunft der Waffe aufzuklären. Diese Ermittlungen waren nach gut einer Woche in den wesentlichen Punkten abgeschlossen. Dass inzwischen die Gerüchteküche brodelte und die Legende vom Attentat selbst den Berliner Pfarrer Rainer Eppelmann erreicht hatte, wusste die Stasi ebenfalls. Wichtigtuerische Informanten schrieben sich die Finger wund – in den Akten findet sich so manch unterhaltsames Schriftstück.

Überraschenderweise hatte jedoch, unbemerkt vom MfS, zur selben Zeit noch jemand in Klosterfelde, Wandlitz und Stolzenhagen recherchiert. Der Mann aus Berlin war in einem unauffälligen Wagen mit DDR-Kennzeichen aufgetaucht und fündig geworden: „Stern“-Korrespondent Dieter Bub, dem ein Ortsansässiger eine Information über den ungewöhnlichen Zwischenfall zugespielt hatte. Zum Erstaunen der Westmedien und zum grimmigen Ärger der DDR-Oberen konnte Bub mit echten Fotos des vermeintlichen Attentäters, seiner Familie, seines Hauses und seiner Freundin aufwarten. Auch trat er Einzelheiten aus dem Familienleben des unglücklich Geschiedenen breit, die in Klosterfelde die Spatzen von den Dächern pfiffen.

Der Westkorrespondent, der sich ohne Genehmigung des Außenministeriums auf verbotenem Terrain bewegte und sein Risiko kannte, kam an die tatsächlichen Augenzeugen nicht heran. Der „Stern“ schmückte deshalb seine fünfseitige Titelstory mit allerlei erfundenen Details aus. „Die anderen Stasi-Männer reißen ihre Kalaschnikows hoch …“, heißt es da etwa. Ein Foto des angeblichen Tatorts und die bereits erwähnte fantasievolle Zeichnung, auf der Eßlings Lada von zwei Volvos in die Zange genommen wird, während ein dritter Bewachungswagen und ein Polizeifahrzeug zu Honeckers Citroën aufschließen und weiterrasen, gehören dazu. Selbst die vermeintlichen Wagenspuren der Aktion entdeckte Bub auf dem unbefestigten Randstreifen vor dem Haus Berliner Chaussee 5. Das lag allerdings 200 Meter vom Ereignisort entfernt, die Reifenspuren stammten von den Absperrfahrzeugen.

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, wohl nicht ganz ohne Neid auf Bubs waghalsige Recherchen, zweifelte die Darstellung des Kollegen an:

„In diesem Moment [in dem Paul Eßling auf das Ende des Honecker-Konvois stieß, J. E.]“, folgert Stern-Bub, „muß den Ofensetzer aus Klosterfelde die kalte Wut gepackt haben.“ Sein einziger Beleg: Eßling habe nach Aussagen von Bekannten häufig „unbeherrscht auf Honecker und die SED-Regierung geschimpft. Wenn er nur könnte, wollte er es denen schon zeigen“ – ein Indiz, an dem gemessen es in der notorisch unzufriedenen DDR-Bevölkerung von potenziellen Attentätern nur so wimmeln müßte. Der Stern weiß noch mehr. Zwar saß Eßling nach Bubs Schilderung allein im Auto, doch der Leser ist Live dabei: „Ohne den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, holt er seinen Revolver aus dem Handschuhfach und entsichert ihn.“ Ob Eßling es Honecker tatsächlich zeigen wollte oder ob der Amok-Fahrer aus privatem Kummer einfach durchdrehte und, als er gestoppt wurde, den ersten besten anschoß, bevor er sich selbst umbrachte, oder ob er in einer Kurzschlußhandlung in jedem Fall Selbstmord begehen wollte – das wußte in Wahrheit Eßling allein. In der SED zirkuliert noch eine andere Version: Danach tötete Eßling möglicherweise nicht sich selbst, sondern wurde von Sicherheitsbeamten erschossen; unsinnig ist in jedem Fall die Stern-Behauptung, der Staatsratsvorsitzende sei „nur knapp einem Attentat entkommen“.

Auch Marlies Menge, von 1978 bis 1990 für die Wochenzeitung „Die Zeit“ in Ost-Berlin, machte sich so ihre Gedanken. Am 14. Januar 1983 schrieb sie in ihrem Blatt: „Ein Ofensetzer, so hieß es, sei es gewesen. Er habe seine Öfen bei Mitarbeitern von Honecker gesetzt und sich über den üppigen Lebensstil der hohen Genossen geärgert.“ Zutreffend stellt sie fest: „Zunächst wurde über das Motiv gestaunt: Ein Handwerker, der sich über das Wohlleben anderer aufregt! Egal, ob ein Handwerker einen privaten Betrieb hat, mit staatlicher Beteiligung arbeitet oder in einer staatlichen Produktionsgemeinschaft – jeder in der DDR weiß, daß es Handwerkern nicht schlecht geht.“ Und dann äußerte die Journalistin einen Gedanken, der eigentlich auf der Hand lag: „Wenn ihn das gute Leben seiner Auftraggeber wirklich so empört hat, warum hat er dann nicht einen Sprengsatz in einem der Öfen montiert, fragte man sich. Das hätte immerhin mehr Aussicht auf Erfolg gehabt als ein Attentat auf offener Straße.“

Attentat oder nicht – Mielkes Firma wurde nach der „Stern“-Veröffentlichung erst richtig aktiv in Klosterfelde. Angeblich wurden zeitweilig sogar die Telefonverbindungen nach Berlin unterbrochen, doch dabei konnte es sich auch um eine normale Störung im überalterten Telefonnetz der DDR-Post handeln. Jedenfalls war die Staatssicherheit fieberhaft bemüht, Bubs Informanten ausfindig zu machen. Aber nicht einmal die eigenen IM, die es in der Gegend um Wandlitz noch reichlicher gab als anderswo in der DDR, brachten Klarheit in die Angelegenheit. Man vernahm ein Dutzend Leute, doch keiner wusste etwas. Nur eine Frau wollte einen „West-Wagen“ im Ort gesehen haben.

In seiner nächsten Ausgabe vom 18. Januar – Bub war seit Tagen aus der DDR ausgewiesen – schob der „Stern“ noch einmal nach, allerdings nur auf Seite 124: Neue Fakten, neue Fotos – diesmal von einem Flensburger Verwandten der Familie Eßling, Immo Sch., beigesteuert. Von seinen Besuchen bei Paul Eßling wusste Sch. zu berichten, der sei ein höchst eigensinniger Mensch und überdies ein Waffennarr gewesen, keinesfalls jedoch ein Alkoholiker. Ein Attentäter mit 2,5 Promille (die wies ein nach dem gaschromatografischen Verfahren gewonnenes Gutachten dem Toten nach) machte offenbar nicht so viel her wie einer, der aus Zorn auf das Regime zur Waffe griff.

Ob ein geübter Schütze auch oder gerade in diesem Zustand sein Ziel zu treffen vermag, steht auf einem anderen Blatt. Paul Eßling war jedenfalls ein ausgezeichneter Schütze. Die zahlreichen Schießscheiben in seinem Haus bewiesen es, und die GST, die vormilitärische „Gesellschaft für Sport und Technik“, in Klosterfelde bestätigte es den Ermittlern von der Staatssicherheit.

Paul Eßling – ein Mann mit Problemen

Im Ort wusste jeder, was Immo Sch. und der „Stern“ nicht wahrhaben wollten: Paul Eßling hatte getrunken. Und auch die Stasi wusste es. Bereits am 24. Januar 1982 hatte man ihm in Berlin nach einer Verkehrskontrolle die Fahrerlaubnis entzogen. Er hatte mit einem Blutalkoholgehalt von 1,9 Milligramm pro Liter die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 19 Stundenkilometer überschritten. Doch der Mann wusste sich zu helfen. Wozu hatte man schließlich gute Bekannte bei einer gewissen Firma? Mit einem Ofensetzer, der noch dazu das nötige Material besorgen konnte, wollte es sich niemand verderben. Ein Kamin für die „Datsche“ war der Gipfel kleinbürgerlichen Wohlstands, und Paul Eßling nutzte das.

Deshalb wandte er sich an Hauptmann T. von der MfS-Kreisdienststelle Bernau, der wiederum den Genossen St. von der HA VII/1, verantwortlich für die Offiziershochschule der VP in Biesenthal, so gut kannte, dass er ihn um Unterstützung angehen konnte. Eine Hand wusch nun mal die andere. Der stellvertretende Leiter der Kreisdienststelle bat die H VII/1, das bei der VP-Inspektion Pankow anstehende „Verfahren gegen Eßling, Paul … einzuziehen und uns zur operativen Nutzung zu übersenden“. Einem solchen Wunsch der Stasi konnte sich die Polizei nicht verschließen – was galten da schon Recht und Gesetz? Eine Begründung für den Deal mit eigennützigem Hintergrund lieferte T. ein Jahr später nach: „E. war mir persönlich bekannt, es bestand ein operatives Interesse resultierend aus bedeutsamen Kontakten … Einfluß auf die Überlegungen … hatte auch, daß Eßling für viele Genossen des MfS gearbeitet hatte und eine Arbeit für einen Genossen der HA XVIII bei Groß Köris zugesagt, aber noch nicht ausgeführt hatte. Im Frühsommer 82 wurde dem E. die Fahrerlaubnis zurückgegeben.“