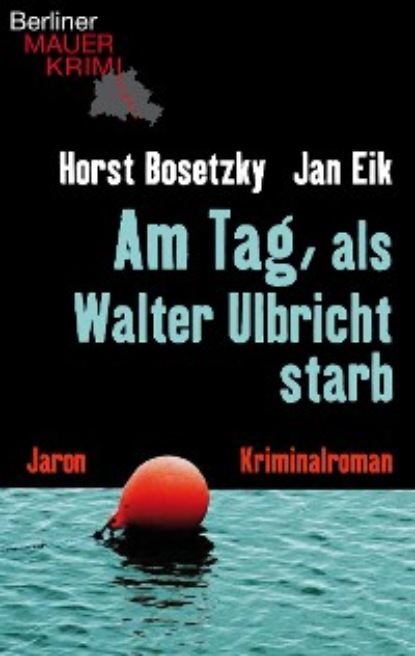

Am Tag, als Walter Ulbricht starb

- -

- 100%

- +

Man setzte sich auf die Terrasse, um Kaffee zu trinken, dann wurde beschlossen, in die Stadt zu fahren und dem Gast die Mauer zu zeigen. Das war ein Ritual, das dem West-Berliner als unverzichtbar galt. Die Mauer erhöhte ihn, denn keine andere Stadt im gesamten Kosmos hatte ein solches Bauwerk aufzuweisen, und sie sorgte für große Gefühle: Man konnte dem Gast das eigene Elend schildern, mehr aber noch aus tiefstem Herzen das Schicksal der Deutschen drüben beklagen, der Brüder und Schwestern, man konnte die kommunistischen Diktatoren in Moskau und ihre DDR-Vasallen verfluchen. Hinzu kam die große Wut auf die Nationalsozialisten, ohne deren Schandtaten der Potsdamer Platz turbulenter gewesen wäre als Times Square und Broadway zusammen und nicht eine jämmerliche Brache. Die Mauer wühlte jeden auf, der auf die Podeste kletterte, die man an prominenten Stellen errichtet hatte.

Auch Lilienblum war ergriffen, als sie am Potsdamer Platz angekommen waren. «Nichts als Leere, wo früher einmal … Da drüben hat das Haus Vaterland gestanden, in dem ich immer mit Claire gesessen habe in einem der vielen Säle … Grinzing, Löwenbräu, Wild-West-Bar, Csardas, Bodega, Rheinterrassen … Du brauchtest nicht extra zu verreisen, mitten in deiner Stadt warst du woanders.»

«Das würde heute nicht mehr funktionieren», sagte Ernest Erkenbrecher. «Man will reisen, reisen, reisen.»

«Und dass sie das nicht können, ist für die Leute drüben in der DDR ganz besonders schmerzlich», fügte Georgia Erkenbrecher hinzu. «Wenn ich da an Carola denke …»

Günther Zützer war vor zehn Jahren aus Bad Urach geflohen. Zum einen, um der Bundeswehr zu entgehen, denn als West-Berliner war man von der Wehrpflicht befreit, zum anderen, weil er fürchtete, in der Enge der Kleinstadt zu ersticken. Die schwäbische Gemütlichkeit war ihm ein Greuel geworden, und gern zitierte er Nietzsche: Gutmütig und tückisch – ein solches Nebeneinander, widersinnig in Bezug auf jedes andre Volk, rechtfertigt sich leider zu oft in Deutschland: Man lebe nur eine Zeitlang unter Schwaben!

Eine Weile hatte er in West-Berlin studiert, mal dieses, mal jenes, es dann aber zu seinem Beruf gemacht, an Demonstrationen teilzunehmen und leerstehende Häuser «instand zu besetzen». Schließlich hatte er sein Studium sausen lassen und verdiente nun sein Geld als Kleindarsteller sowie mit einer Kneipe in der Kreuzberger Oranienstraße. An deren Wänden standen Sprüche wie Lieber eine schmutzige Unterhose als eine saubere Uniform oder Lieber eine Schwester im Puff als einen Bruder beim Bund.

Wenn Zützer etwas hasste, dann war es das Establishment, und zu dem zählte er auch die Erkenbrecher-Sippe. Besonders verhasst war ihm Ernest Erkenbrecher. Nicht nur wegen seiner Villa in Lichterfelde – galt doch: «Frieden den Hütten, Krieg den Palästen!» –, sondern auch, weil er, Zützer, alles Schöngeistige und Parfümierte ebenso verabscheute wie alle Kulturfunktionäre. Ernest Erkenbrecher war für ihn der GröSchwäZ, der größte Schwätzer aller Zeiten, oder ersatzweise Old Sabberlippe.

Auch auf Georgia Erkenbrecher hatte er sich eingeschossen, denn die Lehrkräfte der West-Berliner und westdeutschen Gymnasien waren für ihn allesamt Büttel des Kapitalismus, von den Herrschenden engagiert, um die Arbeiterklasse und Kinder der kleinen Angestellten und Beamten – mochten sie auch noch so begabt sein – von den Universitäten und damit den Schalthebeln wie den Fleischtöpfen dieses Landes fernzuhalten.

Dass ausgerechnet Rainer Erkenbrecher sein bester Freund war, erschien Günther Zützer als Witz der Weltgeschichte. Aber so war es nun einmal. Die berühmte Chemie. «Wie bei Romeo und Julia», spottete er des Öfteren.

Kennengelernt hatten sie sich ganz unspektakulär bei einem Sit-in an der FU, und zwar im Gebäude der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät an der Garystraße. Als ein paar Professoren dumme Reden geführt hatten, waren zwei Kommilitonen neben ihm auf die Idee gekommen, einen Feuerwehrschlauch aus einem Kasten zu reißen, ihn an einen Hydranten anzuschließen und die Räume der Hardliner unter Wasser zu setzen. Ihm war es bei dieser Aktion zugefallen, eine Glastür zu zertrümmern, während Rainer Erkenbrecher versucht hatte, die gusseiserne Spritze durch die Öffnung zu schieben. Dabei hatte Erkenbrecher sich die Unterarme aufgerissen und so geblutet, dass sich Zützer sein Oberhemd vom Körper gerissen hatte, um ihn zu verbinden. Anschließend war er mit Erkenbrecher ins Krankenhaus gefahren, und sie waren sozusagen Blutsbrüder geworden. Unter Fotos aus dieser Zeit stand: Winnetou und Old Shatterhand an der FU.

So fand er es auch nicht verwunderlich, dass er von Rainer Erkenbrecher gebeten wurde, Yvonne von zu Hause abzuholen und mit nach Lichterfelde zu bringen. Yvonne wohnte in einer WG in der Pflügerstraße und war Schauspielerin. Sie gehörte zum Ensemble eines Off-Theaters, verdiente ihr Geld als Statistin beim Film, insbesondere als unterklassige Liebesdienerin, und träumte von einer großen Karriere an der Schaubühne. Zützer hatte mit ihr zwei- bis dreimal geschlafen und sie sofort ins Spiel gebracht, als Erkenbrecher davon gesprochen hatte, seine Eltern und seine Verlobte damit schocken zu wollen, dass er sich eine Nutte zum Geburtstag wünsche. Eine echte zu engagieren hatte er dann aber doch nicht gewagt. Zützer hatte kommentiert, Erkenbrecher habe die besten Anlagen, um einmal bei den Sozialdemokraten zu landen.

Als er Yvonne in der Pflügerstraße am Straßenrand stehen sah, stieß er die Tür auf der Beifahrerseite auf.

«Wie viel kostet es heute bei dir?»

«Fünfzig, aber mit Präser.»

«Gut, die zahl ich gerne.» Zützer zog den Zündschlüssel ab und schwang sich aus seinem Kleinwagen.

«Das ist Rainers Geburtstagsgeschenk und nicht deines!», rief Yvonne.

«Ja, symbolisch. Du denkst doch nicht etwa, dass Martina ihn einen Augenblick aus den Augen lässt und ihr beide wirklich …» Schon stand Zützer neben ihr. «Ich mein das ernst: Fünfzig Mark, und du spielst die Nutte.»

«Okay.» Yvonne liebte solche Szenen. «Her mit dem Geld, sonst läuft nüscht, mein Kleena.»

Zützer zog den Geldschein aus der Tasche, und Yvonne spielte daraufhin in der Wohnung ihre Rolle so echt, dass die Nachbarin gegen die Wand klopfte und sich über «det fürchterliche Jestöhne» beschwerte.

«Lassen sie dich mit deiner klapprigen Ente überhaupt nach Lichterfelde rein?», fragte Yvonne, als sie sich endlich auf den Weg machten.

Zützer zuckte mit den Schultern. «Kann schon sein, dass wir nicht ankommen, denn auf irgendeiner Fahndungsliste stehe ich bestimmt.»

Auf der Fahrt von Neukölln nach Lichterfelde unterhielten sie sich über das Attentat, das die Tupamaros in Montevideo begangen hatten, und über Heinz Rühmann, der anlässlich seines siebzigsten Geburtstages in der Filmbühne Wien am Kurfürstendamm die Ehrenmedaille der deutschen Filmwirtschaft erhalten hatte.

«Ein unvergleichlicher Schauspieler!», schwärmte Yvonne.

«Und dazu ein wunderbarer Propagandist der Nazis», sagte Zützer. «Von seiner jüdischen Frau ließ er sich sicherheitshalber scheiden.»

Yvonne staunte. «Ich denke, Die Feuerzangenbowle ist dein Lieblingsfilm?»

«Ja.» Zützer schlug mit der Faust auf die Hupe. «Es ist schon eine schöne Scheiße, Deutscher zu sein!»

«Ich kann es nicht fassen», sagte Yvonne, als sie die Villa am Kadettenweg erreicht hatten. «Du als Anarchist zu Gast bei den Erkenbrechers …»

Zützer lachte. «Lieber schizophren als ganz allein.» Rainer Erkenbrecher kam ihnen entgegen, und die beiden Freunde lagen sich in den Armen, während Zützer seine Glückwünsche an den Mann brachte. «Geschenkt bekommst du von mir zwei Nummern mit Yvonne. Stellung nach eigener Wahl. Ich würde a tergo empfehlen, aber reiten kann sie auch ganz gut.»

Martina, Erkenbrechers Verlobte, stand am Gartentor und verfolgte das Ganze mit finsterer Miene. Einerseits tat sie Zützer leid, andererseits aber hoffte er, dass es mit den beiden bald aus sein würde, denn sie war keine Frau für einen Rainer Erkenbrecher.

Martina Grabow war 1951 in Berlin-Pankow auf die Welt gekommen, also in Ost-Berlin, aber vor dem Mauerbau mit ihren Eltern nach West-Berlin gegangen, wo sie eine Stelle als Sachbearbeiterin bei der AOK bekommen hatte. Sie war hübsch, aber mehr als bieder, vom Temperament her eine echte Schlaftablette und dazu herzlich ungebildet. Unter den Künstlern und Intellektuellen, die in der Lichterfelder Villa der Erkenbrechers ein und aus gingen, wirkte sie wie ein Fremdkörper. Das scherte sie jedoch wenig, denn sie hielt die anderen Frauen allesamt für eingebildete Zicken, die möglichst schnell zum Psychiater gehen sollten.

Die Zeremonie nahm ihren Lauf, und bald hatten sich über fünfzig Gäste auf dem Rasen hinterm Haus versammelt. Um alle standesgemäß zu verköstigen, hatten die Erkenbrechers ein Team des KaDeWe bestellt, das hinter riesigen Tischen stand und den Leuten Erlesenes auf die Teller häufte. Auf einer kleinen Bühne spielte eine Combo, und Ernest Erkenbrecher kündigte in einer kleinen Rede von zwanzig Minuten für den späten Abend noch prominente Überraschungsgäste an.

«Na, was sagst du zu dieser Dekadenz?», wurde Zützer von Yvonne gefragt.

Er lachte. «Besser Dekadenz als Egon Krenz.» Den Vorsitzenden der Pionierorganisation Ernst Thälmann hielt er für einen ganz besonderen Simpel des DDR-Regimes, und oft fragte er sich, ob das andere Deutschland nicht viel größere Chancen gehabt hätte, als Sieger aus dem Kampf der Systeme hervorzugehen, wenn an seiner Spitze nicht solche Pappnasen wie Ulbricht und Honecker gestanden hätten, sondern Männer von Format.

Schnell begann Zützer sich zu langweilen. Nicht mal einen Flipper gab es hier, und Tischtennis spielen konnte er auch nicht, weil auf der Platte das Büfett aufgebaut war. Er suchte nach dem Onkel aus den USA. Mit dem konnte man wahrscheinlich ganz gut über die Folgen des Vietnamkrieges diskutieren.

Dr. Lilienblum liebte es, im Gerümpel zu stöbern, ob auf einem Speicher oder hinter der Garage und dem Gerätehäuschen seines Cousins. Plötzlich erblickte er ein vergammeltes Ruderblatt mit Pinne. Er riss es aus dem Gestrüpp und trug es wie eine Fahnenstange zum Grill.

«Bringst du uns was zum Verfeuern?», rief Ernest Erkenbrecher.

«Wo denkst du hin! Anbeten sollten wir es wie einen Totempfahl, denn es erinnert mich an meine Karriere im akademischen Ruderverein.» Und er berichtete mit feuchten Augen von seinem olympischen Traum. «Ich wollte unbedingt dabei sein, 1936 hier in Berlin, aber dann …»

«Haben Sie denn Lust, morgen mal nach Grünau rauszufahren?», fragte Zützer.

Lilienblum zögerte. «Lust schon, es fragt sich nur, ob ich den nötigen Mut dazu aufbringe.»

«Bring ihn mal auf», sagte Rainer Erkenbrecher. «Ich komme mit, und dann besuchen wir alle zusammen Carola.»

«Ich nicht!», rief Martina.

«Wer ist Carola?», fragte Dr. Lilienblum. «Ich kenne nur Rudolf Caracciola. Für mich der größte Rennfahrer aller Zeiten. Zuletzt habe ich ihn 1931 gesehen, als er den Großen Preis von Deutschland gewonnen hat.»

«Nicht Caracciola, sondern Carola», belehrte ihn Georgia Erkenbrecher.

«Ja, Carola Lamberti – eine vom Zirkus., fiel Zützer ein.

«Ein DEFA-Film von 1953, glaube ich. Mit Henny Porten in der Hauptrolle.»

Lilienblum guckte etwas irritiert. «Und was habt ihr mit dieser Carola Lamberti zu tun?»

«Nichts», erwiderte Rainer Erkenbrecher. «Außer, dass meine Cousine auch Carola heißt.»

Dr. Julius Lilienblum las, als sie auf der Fahrt nach Grünau waren, laut vor, was im Album des Cigaretten-Bilderdienstes Hamburg-Bahrenfeld über die Ruderwettbewerbe der Olympischen Spiele von 1936 geschrieben stand.

Er hatte die beiden Bände auf dem Trödelmarkt an der Straße des 17. Juni billig erstanden: « Rudern in Grünau. In den phantastischen Gemälden und Geschehen der Berliner olympischen Ereignisse war dem Rudersport ein besonderer Ehrenplatz beschieden. Die herrliche Fülle von Erfolgen des deutschen Sports hatte die Stimmung im Fortschreiten der Tage auf einen Höhepunkt getrieben, der unüberbietbar schien. Da entstand unter den Wolkenbrüchen des 14. August in Grünau ein Glanztag sportlicher Gipfelleistungen, der beispiellos in allem war und kaum in der Zukunft eine Wiederholung finden wird und kann. In 7 olympischen Wettkämpfen erstritten die deutschen Kämpfer 5 goldene, 1 silberne und 1 bronzene Medaille und stellten den deutschen Rudersport an die Spitze aller Nationen der Welt. Fast unfassbar war dieser überwältigende Erfolg, der in einzigartiger Weise die Krönung des 100-jährigen Bestehens des deutschen Rudersports bildete. In ihm kristallisierte sich Arbeit und Fleiß von Generationen. Der Fortschritt der Technik im Rudern und Bau der Boote. Der restlose Einsatz und unerschütterliche Kampfgeist der besten deutschen Jugend. Inmitten seines begeisterten Volkes ragte die Gestalt des Führers hervor, dessen starker Wille das deutsche Volk zu den größten Taten befähigt hatte und sicher gehörten die Stunden in Grünau zu den glücklichsten seines unvergleichlichen Lebens..

Hier brach Lilienblum ab, da ihn die Erinnerungen zu sehr aufwühlten.

«Schmeißen Sie den Scheiß ins nächstbeste Feuer!», rief Günther Zützer.

«Soll ich etwa das gleiche tun wie die?», fragte Lilienblum.

«Es ist ein Dokument deutscher Geschichte», gab Rainer Erkenbrecher zu bedenken, «und erklärt einiges.»

«Ja, das klammheimliche Deutschland, Deutschland über alles bei den nächsten Olympischen Spielen», sagte Zützer.

«Und die findet 1972 zum ersten Mal mit zwei deutschen Mannschaften statt», fügte Erkenbrecher hinzu.

«Das widerlegt deine These von der anhaltenden nationalen Hybris ein wenig.»

«Wehe uns Westdeutschen, wenn wir da weniger Medaillen gewinnen als die Ostdeutschen!», rief Zützer.

«Und was ist mit den Süd- und den Norddeutschen?», fragte Lilienblum.

«Für den West-Berliner sind alle Menschen aus der Bundesrepublik Westdeutsche, egal, ob sie aus Hamburg, Stuttgart oder München kommen», sagte Erkenbrecher.

«Das ist es, was Niklas Luhmann unter ‹Reduktion von Komplexität› versteht.»

Zützer, der auf der Rückbank saß, beugte sich vor zu Dr. Lilienblum. «Und Sie sagen nachher den ‹Organen› bitte nicht, dass Sie aus dem Osten kommen, wenn auch aus dem Osten der USA, sonst werden Sie für einen Republikflüchtling gehalten und sofort kassiert.»

Sie diskutierten dieses Thema noch, als sie den Checkpoint Charlie erreicht hatten, den Grenzübergang für Ausländer in der Friedrichstraße. Hier hatte Dr. Lilienblum als US-Bürger den Akt der Einreise in die DDR zu vollziehen, während Erkenbrecher und Zützer zum Moritzplatz fahren mussten, zum Übergang Heinrich-Heine-Straße.

«Wir sammeln dich dann auf der Ost-Berliner Seite wieder ein», sagte Erkenbrecher. «Aber das kann lange dauern.»

Vielleicht hätte es bis zum Abend gedauert, wenn ihm auf dem Weg zum Moritzplatz nicht noch eingefallen wäre, dass die Grenzer den Besitz der blauen Olympia-Alben vielleicht als Todsünde ansahen. Doch wohin damit?

Zützer wusste Rat. «Fahren wir schnell bei mir vorbei und lassen es in der Kneipe.»

So dauerte es fünf Minuten länger, bis sie sich am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße in die Schlange der wartenden PKWs einreihen konnten.

«Diese scheiß Kontrollen!», schimpfte Zützer. «Man sollte diese uniformierten Schweine alle auf den Mond schießen!»

«Jetzt halten wir mal alle den Mund und machen uns ganz klein», sagte Erkenbrecher, der am Steuer saß. Die DDR-Grenzer zu reizen galt unter West-Berlinern als eine Art Selbstmordversuch. Ihr «Bitte fahren Sie mal rechts ran!» ließ sie so zusammenzucken, als hieße das schon fünf Jahre Bautzen.

Zützer lehnte sich zurück. «Mir tun sie schon nichts.» Er war überzeugt davon, dass die DDR die alternative Szene in West-Berlin als sehr nützlich erachtete, schwächte sie doch die Kampfkraft der Frontstadt ganz erheblich.

Da West-Berlinern das Betreten des Ostsektors und der DDR über lange Jahre hinweg verwehrt gewesen war, hatten sich Erkenbrecher und Zützer Bundespässe besorgt. Das war nicht ganz legal und auch nicht im Sinne der Westalliierten, doch Ernest Erkenbrechers Ferienwohnung in Wunsiedel und seine guten Beziehungen zum dortigen Ortsbürgermeister hatten es möglich gemacht.

Ost-Berlin erschien ihnen ungemein exotisch, und sie wollten sich nicht damit begnügen, ab und an mit Passierscheinen eingelassen zu werden. Mal eben ganz spontan in Ost-Berlin ins Theater oder Kabarett zu gehen hatte hohen Erlebniswert. Andererseits wussten sie genau, dass sie ärger bekommen konnten, wenn die DDR-Seite ihnen nachwies, dass sie West-Berliner waren.

Brav reichten sie den Grenzern die erforderlichen Papiere aus dem Wagenfenster. Erst erfolgte die Passkontrolle zum Einstempeln der Einreise, dann die Gepäckkontrolle. Erkenbrecher hatte alles, was für seine Cousine bestimmt war, fein säuberlich in der Zollerklärung eingetragen, doch ihm war entgangen, dass hinten im Fond ein Roman lag, den seine Mutter gestern vergessen haben musste: die Deutschstunde von Siegfried Lenz.

Der Blick des Grenzers war sorgsam geschult, und so hatte er das Buch sofort entdeckt. Den Text aus dem Merkblatt für Bürger nichtsozialistischer Staaten konnte er auswendig hersagen. Danach war die Einfuhr von Literatur und sonstigen Druckerzeugnissen, deren Inhalt gegen die Erhaltung des Friedens gerichtet ist oder deren Einfuhr in anderer Weise den Interessen des sozialistischen Staates und seiner Bürger widerspricht, nicht erlaubt. Sein Zeigefinger fuhr sofort in Richtung des westlichen Druckerzeugnisses. «Was ist denn das da?»

«Ein Stück griechischer Schafskäse – riecht man das nicht?», wollte Zützer zur Antwort geben.

Erkenbrecher wollte sagen: «Ein Buch – haben Sie so etwas in der DDR noch nie gesehen?»

Doch zum Glück konnten sich beide noch beherrschen, und eilfertig sprang Erkenbrecher aus dem Wagen, um dem Mann den Lenz’schen Roman in die Hand zu drücken.

Der nahm ihn mit so spitzen Fingern, als könne er sich allein durch die Berührung mit einem Gift des Klassenfeindes infizieren. «Ist das eine … eine Grammatik?»

«Nein», antwortete Erkenbrecher.

Nun konnte Zützer nicht mehr an sich halten und dozierte im Ton eines Nachrichtensprechers des DDRFernsehens: «Das ist der Roman eines fortschrittlichen westdeutschen Schriftstellers, es geht um die Verfolgung von Antifaschisten im Nationalsozialismus.»

Daraufhin verschwand der uniformierte Milchbart in einer Kontrollbaracke.

Erkenbrecher und Zützer hatten eine gefühlte Ewigkeit zu warten.

Nach einer Viertelstunde kam der Grenzwächter zurück mit der Information, dass er ihnen den Roman unter Vorbehalt mitgeben würde.

«Was heißt unter Vorbehalt?», fragte Erkenbrecher.

«Muss ich das Buch bei der Ausreise wieder mit ausführen?»

«Ja, und bei einer erneuten Einreise in die DDR lassen Sie es zu Hause.»

Endlich durften sie in den Ostteil der Stadt. Langsam rollten sie in Richtung Jannowitzbrücke. Sofort roch es ganz anders. Nach Hausbrand und nach den Auspuffgasen der Trabbis, nach Desinfektionsmittel und nach Plaste und Elaste aus Zschopau. Auch waren die Leute anders gekleidet, biederer und mit Jacken, Hosen und Blusen in merkwürdigen Pastelltönen.

Durch menschenleere Straßen, in denen es noch so aussah wie kurz nach 1945, kurvten sie zurück zur Friedrichstraße, konnten aber Dr. Lilienblum nicht finden.

«Haben sie ihn etwa für einen CIA-Agenten gehalten und hoppgenommen?», überlegte Erkenbrecher.

«Oder noch viel schlimmer: für einen Israeli und Mossad-Mann», fügte Zützer hinzu.

Doch sie fanden den Arzt schließlich auf Höhe Bahnhof Thälmannplatz gelaufen, um sich den Marmor anzusehen, von dem es hieß, er stamme aus der Reichskanzlei.

«Quatsch!», sagte Zützer. «Der kommt bestimmt ganz frisch aus’m Berg irgendwo in Thüringen.»

Sie wollten so schnell wie möglich die Radiale Ostbahnhof, Stralauer Allee, Köpenicker Landstraße, Adlergestell entlang – es war eine endlose Fahrerei. Zwar ging es hier betulicher zu als auf westlichen Straßen, aber die blauen Wölkchen, die aus den Auspuffrohren der Lastwagen und der Trabbis kamen, machten jeden Kilometer zur Qual. Außerdem hatte Erkenbrecher Angst, irgendeinen Fehler zu begehen und womöglich noch in eine Straßenbahn zu krachen. Die gab es in West-Berlin schon lange nicht mehr, und man hatte den Umgang mit den gelben Monstern völlig verlernt. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählten sie sich gegenseitig Ostwitze.

Erkenbrecher begann: «Ein Ehemann erwischt seine Frau mit einem anderen im Bett. Entsetzt ruft er: ‹Ihr Idioten! Im Konsum gibt’s Apfelsinen.›»

«Willy Stoph begrüßt auf dem Ost-Berliner Flughafen Schönefeld die erfolgreiche DDR-Olympiamannschaft. Er beginnt mit gehobener Stimme vom Protokoll abzulesen: ‹ O! O! O! O! O!. Der hinter ihm stehende Stasi-Offizier flüstert ihm aufgeregt ins Ohr: ‹Genosse Stoph, die Rede beginnt weiter unten! Was Sie gerade vorgelesen haben, waren die fünf olympischen Ringe.›»

«Steht ein Volkspolizist auf dem Alexanderplatz und onaniert. Kommt ein Vorgesetzter und fragt ihn, was das denn solle. – ‹Na, du hast doch gesagt: Sperr ma ab.›»

Sie nahmen Kurs auf Grünau und standen gegen fünfzehn Uhr auf Höhe des Sportdenkmals am Ufer der Dahme beziehungsweise des Langen Sees.

«Meine Müggelberge!», rief Lilienblum. «Ein Mittelgebirge en miniature, wie Fontane mal gesagt hat.» Er stutzte. «Nur der Turm sah früher anders aus …»

Zützer lachte. «Ein seltener Fall von Turmmutation: Von der chinesischen Pagode zum Betonklotz.»

Erkenbrecher konnte sich daran erinnern, dass der alte hölzerne Turm irgendwann abgebrannt und von den Ost-Berlinern nach langem Hin und Her durch einen neuen ersetzt worden war.

Vom Schmetterlingshorst her kam ihnen eine ganze Armada von Paddlern entgegen, angefeuert vom Übungsleiter eines volkseigenen Sportvereins, der in einem Motorboot nebenherfuhr und ihnen mit einem Megaphon zurief, was sie besser machen sollten.

Zützer grinste. «Die trainieren alle für ihre Flucht über die Ostsee.»

«Über so was spottet man nicht», sagte Erkenbrecher.

Dr. Lilienblum wandte sich nun dem Sportdenkmal zu. «Das besteht aus den Natursteinen, die mehr als dreihundert Vereine damals in ihren Heimatorten gesammelt und mit ihren Vereinsnamen versehen haben. WILHELM DEM GROSSEN – DER DEUTSCHE SPORT hat mal draufgestanden. Jetzt sieht es aber mehr nach Ruine aus …»

«Ja, und die DDR will es abreißen lassen», fügte Erkenbrecher hinzu. «Weil es an die deutsche Einheit erinnert und weil zu viele Städte aus den verlorenen Ostgebieten vertreten sind.» Er sah auf seine Uhr. «Kommt, wir müssen nach Schmöckwitz, Carola wartet auf uns.»

«Alles dreht sich um Carola», sagte Zützer. «Hab ich noch nie gesehen, die Dame, bin aber schon mächtig gespannt auf sie. Wäre sie was für mich?»

«Nein», erwiderte Erkenbrecher. «Erstens ist sie in festen Händen und zweitens linientreue Bürgerin der Deutschen Demokratischen Republik.»

DREI

Juni 1972

EIGENTLICH STIMMTE bei dem, was Erkenbrecher über Carola gesagt hatte, nur das Erste, und auch das nur aus Hartmut Battins Sicht. Mit einer wirklich Linientreuen hätte er niemals etwas angefangen. Nicht mal aus Spaß. Mit Carola aber meinte er es bei allem Spaß, den sie miteinander hatten, durchaus ernst, und es wäre ihm lieber gewesen, sie hätte das auch so gesehen.

«Das siehst du falsch!», war überhaupt so ein blöder Satz, der einem oft genug an den Kopf geschmettert wurde, wenn man eine andere Meinung hatte als die offizielle, und die hatte Hartmut Battin meistens. «Bis du etwa nicht für den Frieden?», klang dagegen schon halb satirisch, hatte aber häufig auch diesen drohenden Unterton, den Hartmut hasste. Schon in der Schule hatten sie ihn ausreichend mit solchen hohlen Sprüchen belöffelt. Jedenfalls einige von den Paukern, und natürlich immer die miesesten. Ein richtig intelligenter Hundertfünfzigprozentiger war ihm selten begegnet. In der Schule nicht, und im Beruf schon gar nicht. Er arbeitete bei der Post.

«Die Reichsbahn und die Post, die saufen, wo’s nischt kost!» Das war der erste Spruch, den er von den alten Kollegen gelernt hatte, die schon unter Adolf die Strippen gezogen hatten, über und unter der Erde, und Kupfer und Kabel waren schon damals knapp gewesen. «Der Ain hat den Kabel erschlagen», wie polnische Kollegen es ausdrückten.