- -

- 100%

- +

Manfred Eisner

Cantata Bolivia

Dritter Roman

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2015

Bildnachweis: Das Titelbild wurde mit freundlicher Genehmigung von Frau Rachel Hirsch, Fotografin in Ramat Gan, Israel, abgedruckt. Es entstand im April 2003 anlässlich der Weltpremiere der „Cantata Bolivia“ von Prof. Erich Eisner (1897–1956) in Rishon LeZion, Israel.

Bibliografische Information durch die

Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2015) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

www.engelsdorfer-verlag.de

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

1. Ferrocarril Arica – La Paz

2. La Casa Azul

3. Geschichtliches

4. Berches, Coca und Kaffee

5. Hacienda Guayrapata

6. Kinderparadies

7. Weihnukka

8. Brief aus der Heimat

9. Aus Clarissas Tagebuch

10. Bäckerei La Favorita

11. Sammelsurium

12. Traumhafte Ferien

13. Osterkringel und Salteñas

14. Deutscher sein

15. Neue Freunde

16. Aktuelles

17. Die Autostraße

18. Albtraumende

19. Identitätsfragen

20. Hatikwah

21. Aufsplitterung

22. Imamblaya

23. Überraschung

24. Lebewohl

25. Da capo

26. Adiós, querida Bolivia!

27. Epilog

Cantata Bolivia

Bildernachweis

Der Autor

Danksagung

Jede Darstellung der Schoah, selbst das Zeugnis der überlebenden Opfer, beinhaltet deshalb Lücken.

Sie lässt sich nur mit Imagination zum Ausdruck bringen.

Imre Kertész, ungarischer Schriftsteller und Nobelpreisträger

* Budapest, 9. November 1929

Für das noble Bolivien, dem unser ewiger Dank gebührt, meine lieben Eltern, „Onkel“ Semi und „Tante“ Bell sowie all unsere guten Freunde und Begleiter aus jener bolivianischen Zeitperiode.

Brokdorf, im Winter 2014/2015

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem dritten Roman begleiten wir unsere Freunde aus der Kleinstadt Oldenmoor in den Elbmarschen Schleswig-Holsteins in ihr Exil in Bolivien, jenes Land, das sie nach ihrer in letzter Minute noch geglückten, abenteuerlichen Flucht aus den Fängen ihrer nationalsozialistischen Häscher edelmutig aufgenommen hat. Zusammen mit ihnen erleben wir die ersten Begegnungen und die dabei gewonnenen Eindrücke in der für sie bis dahin unbekannten und bizarren, neuen Welt. Viele der geschilderten Begebenheiten haben sich entweder wirklich oder wenigstens so ähnlich abgespielt; einige sind aber auch frei erfunden, um Ihnen die wahren Orte und die Landesszenerie etwas näher zu bringen.

Nach und nach gelingt unseren Protagonisten, ebenso wie den zahlreichen mit ihnen geflüchteten Immigranten, eine allmähliche Annäherung an die fremde Sprache, die Umgebung und die Einheimischen mit einer ihnen so fremd erscheinenden Kultur. Übrigens sind neben manchen fiktiven auch mehrere Personen, von denen hier die Rede ist, real und aus der damaligen Zeit gegriffen, manche mit imaginärem, andere mit ihrem tatsächlichen Namen. Sollte heute noch jemand von denen am Leben sein, mögen sie ihr Mitwirken in diesem Roman freundlicherweise dem Autor nicht nachtragen.

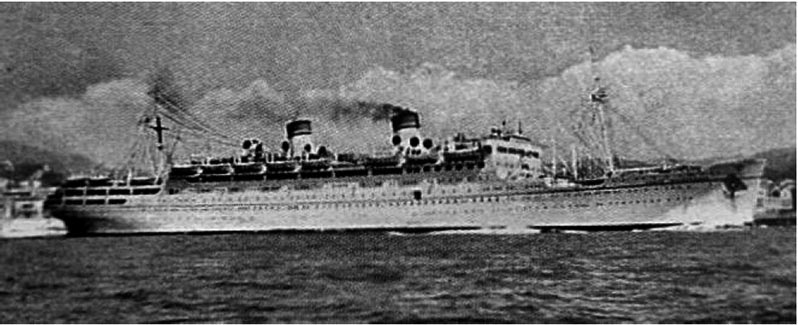

1. Ferrocarril Arica – La Paz

Während Clarissa Keller in der ersten Maihälfte 1940 mit ihren beiden Kleinkindern Oliver und Elisabeth an Bord der MN Conte Biancamano ihrem Kurs mit Ziel Arica in Chile folgt, tobt in Europa und Nordafrika längst der grausame Zweite Weltkrieg. Die infame Rechnung Adolf Hitlers, der zunächst Polen vernichtend geschlagen und besetzt und Anfang des Jahres zur vollständigen Beherrschung Europas aufgerufen hat, scheint aufzugehen. Deutsche Truppen sind bereits am 7. April in Norwegen eingefallen und am 9. April in Dänemark einmarschiert. Am 10. Mai überfällt Hitlers Wehrmacht Belgien, die Niederlande und Luxemburg, die sich einer nach dem anderen wegen der deutschen Übermacht nach kurzen Kämpfen geschlagen geben müssen und kapitulieren. Schließlich beginnt Hitler auch den Blitzkrieg gegen Frankreich. Deutsche Truppen überqueren die bis dahin für unpassierbar gehaltenen Ardennen und sind auch an der Maas nicht mehr aufzuhalten. Die mörderische nationalsozialistische Gewaltwalze rollt über Europa hinweg und Himmlers SS-Schergen verbreiten den Terror unter den Besiegten.

* * *

Auch Oldenmoor, die kleine, zwischen Elbmarsch und Geest gelegene schleswig-holsteinische Stadt, bleibt von der Ausbreitung des Krieges nicht unberührt. Zahlreiche Männer, vorwiegend die jüngeren, sind aus dem Stadtbild verschwunden, weil sie von den Streitkräften eingezogen wurden. Der Mangel an Arbeitskräften macht sich bald allseitig deutlich bemerkbar und es werden immer mehr Kriegsgefangene ins Deutsche Reich verschleppt, um die fehlenden Männer zu ersetzen. In dem am Rande Oldenmoors gelegenen „Jammertal“, das vormals vorwiegend von armen Leuten bewohnte Elendsquartier, haben Stadtverwaltung und NSDAP-Ortsgruppe die meisten Bauruinen abgerissen und durch einfachste Baracken ersetzt, die als Notunterkünfte von und für die Zwangsarbeiter errichtet wurden.

* * *

Im Büro der Marschländer Backwarenfabrik berät gerade der jetzige Firmenchef und Clarissas Vater, Hans-Peter von Steinberg, mit seinem Geschäftsführer und dem leitenden Bäckermeister die schwierige Lage. Beide Männer, sowohl Thorsten Steenfahrt als auch Heino Tiedemann, haben in diesen Tagen ihren Einzugsbefehl zur Wehrmacht erhalten. Hinnerck Reimers, der treue Fuhrparkmeister, wurde bereits vor zwei Wochen als Mechaniker nach Neumünster zum dortigen Fliegerhorst beordert. Auch einige der jüngeren Bäckergesellen und sogar der junge Bote, Volker Thies, der bisher wegen körperlicher Schwäche vom Militärdienst zurückgestellt wurde, sind eingezogen worden. Es wird eng für die Aufrechterhaltung des ordentlichen Funktionierens der Bäckerei. Da offensichtlich in der ganzen Umgebung Oldenmoors ähnliche Bedingungen herrschen, schlägt der getreue NSDAP-Parteigenosse Tiedemann vor, sich sowohl bei seinem Ortsgruppenleiter Straßner als auch beim Orts-Handwerksführer Voss für die Zuteilung von Ersatz-Arbeitskräften – sprich: ausländischen Kriegsgefangenen – einzusetzen. Hans-Peter hat ein ungutes Gefühl, die in seinen Augen bedauernswerten Opfer und widerrechtlich deportierten Menschen zur Zwangsarbeit in seinem Betrieb beschäftigen zu müssen, aber eine andere Wahl bleibt wohl auch ihm nicht. Er kann sich vorstellen, was sein Schwiegersohn Heiko Keller und dessen Freund Josef Rembowski, die ins Exil gegangenen, eigentlichen Inhaber der Backwarenfabrik, zu einer solchen Maßnahme sagen würden. Mit der deutschen Besetzung Hollands ist allerdings auch die bisherige Deckanschrift des Bäckermeisters van der Merwe in Amsterdam, über die bisher noch ein Briefkontakt mit Heiko und Josef in Bolivien möglich war, verloren gegangen.

* * *

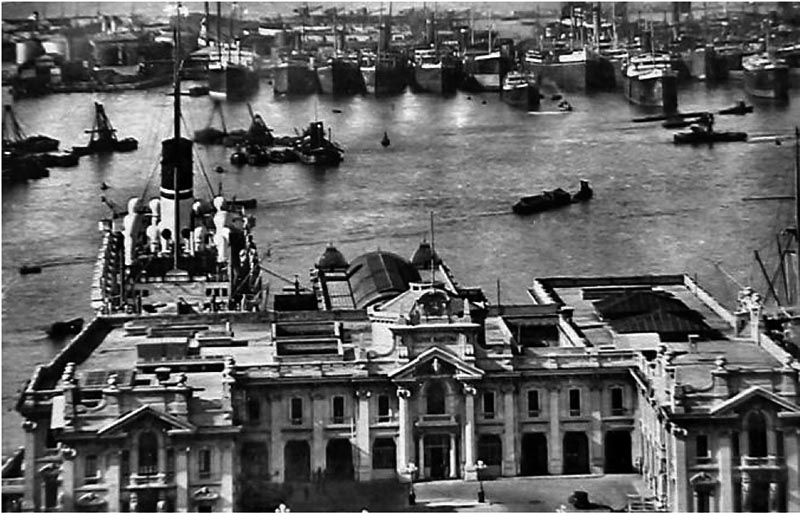

Nach der dreiundzwanzigtägigen Schifffahrt von Genua aus – über das Mittelmeer und durch die Enge von Gibraltar, dann über den Atlantischen Ozean sowie durch den Panamakanal und schließlich entlang der Ostküste Südamerikas – gelangt endlich die Conte Biancamano samt den 1.700 Flüchtlingen an Bord heil und mit Glück in die Bucht vor Arica, wo sie in den aufgewühlten hohen Wellen des Pazifischen Ozeans ihren Anker setzt. Das große Schiff ist zu mächtig, um an der viel zu kurzen Pier des kleinen chilenischen Hafens festmachen zu können.

Heute – es ist der 18. Mai 1940 – ist just der Tag, an dem die kleine Lissy Keller ihren fünften Geburtstag feiert. Während Oliver und Lissy noch im tiefen Schlaf in ihren Kojen versunken sind, ist Clarissa schon beim ersten Morgenlicht, das durch die Bullaugen in die Kabine drang, ganz leise aufgestanden.

Sie schaut hinaus über das raue Meer und erblickt trotz des hin und her rollenden Schiffes die etwas entfernte Küste, Frachtschiffe, Kräne und die Hafengebäude Aricas. Dann unterzieht sie sich einer schnellen Katzenwäsche – die muss für heute genügen! Nachdem sie sich angezogen hat, packt sie mit gezieltem Griff die restlichen noch im Spind befindlichen Kleidungsstücke in den offen liegenden Handkoffer. Behutsam legt sie die Tageskleidung bereit, die ihre Kinder bei der Ausschiffung anziehen sollen. Darunter auch ein neues Kleid, eine kleine niedliche Puppe und einige Süßigkeiten als Geburtstagsgeschenke.

Oliver ist währenddessen erwacht und hat die Augen geöffnet. Lautlos beobachtet er das Hin- und Hergehen der Mutter, bis diese bemerkt, dass der Junge wach ist. Mit einem Lächeln geht sie an seine Koje, umschließt ihn mit den Armen und küsst ihn. „Guten Morgen, mein Liebling“, flüstert sie ihm ins Ohr. „Stell dir vor, das Schiff ist endlich angekommen, und heute gehen wir von Bord.“ Erfreut erwidert Oliver die liebevolle Umarmung der Mutter. Diese legt dem Kind den Zeigefinger auf die Lippen: „Pst, mein Schatz, leise! Lass Lissy noch etwas schlafen. Du könntest jetzt aufstehen, dir die Zähne putzen und dich ein wenig waschen. Dann zieh dich an, deine Sachen liegen schon auf dem Stuhl bereit.“

Während Oliver sich wäscht, packt Clarissa seinen Pyjama in den Koffer. Dann schaut sie zu Elisabeths Koje und bemerkt, dass diese im Begriff ist aufzuwachen. Sie eilt zu ihrem Mädchen, nimmt es in die Arme und küsst es liebevoll. „Herzliche Glückwünsche zu deinem Geburtstag, liebste Lissy! Alles, alles Gute, bleib gesund, mein liebes Kind!“ Auch Oliver ist herbeigeeilt, küsst und beglückwünscht seine Schwester. Besonders erfreut sich Lissy an ihrer neuen kleinen, blonden Puppe und an dem neuen Kleidchen, das Clarissa ihr anzieht. Kurz darauf beklagt sie jedoch, dass irgendetwas sie am Rücken kratzt. Clarissa geht dem nach und entdeckt, dass im Futter des Kleides etwas mit einer winzig kleinen Sicherheitsnadel befestigt ist. Überrascht holt sie den Fünfzig-Reichsmark-Schein hervor, den sie damals, vor den Argusaugen des strengen Zollbeamten verborgen, samt dem Kleidchen in den Koffer gepackt hatte. Erfreut über den unerwarteten Fund gehen die drei zum letzten Mal in den Speisesaal des Schiffes, um zu frühstücken.

Die Matrosen der Conte Biancamano haben die Rettungsboote von den Davits in die rauen Pazifikwellen herabgelassen, wo sie nun an ihren Festmacherleinen wild hin und her schwojen. Auch die seitlich von der Bordwand heruntergelassene Gangway schwankt meterhoch im Wellengang auf und ab. Trotz der redlichen Bemühungen des Schiffspersonals, die länglichen Ruderkähne einigermaßen ruhig zu halten, gelingt den meist verängstigten Passagieren nur mit großen Schwierigkeiten der rechtzeitige und gezielte Sprung in die Boote. Vor Schreck steht Clarissa wie versteinert im letzten unteren Viertel der mächtig wogenden Gangway und hält sich krampfartig an dem Seitenreep fest. Ein beherzter Matrose nimmt sie wie eine Feder in die Arme und springt mit ihr hinüber in das wankende Boot. Zwei seiner Kollegen tun das Gleiche mit Lissy und Oliver. Als das Boot komplett ist, greifen sechs Matrosen zu den Riemen und rudern mit geballten Kräften gegen die starke Dünung gen Hafenpier.

Mit den eigenen Lastkränen des Schiffes werden Koffer, Kisten und Gepäck der Passagiere auf größere Lastkähne verladen. Gerade als Oliver zum Schiff zurückblickt, sieht er deutlich, wie einer ihrer Seekoffer aus dem Hebenetz schlüpft, über Bord geht und auf nimmer Wiedersehen im Stillen Ozean versinkt. „Mami, da, da sieh mal, unser Koffer ist ins Wasser gefallen!“, meldet er aufgeregt. Clarissa ist zu angespannt, um in diesem Augenblick von Olivers Meldung Notiz zu nehmen. Mit einer Hand hält sie sich am Boot fest, mit der anderen klammert sie Lissy an sich, bis sie schließlich heil an der Hafenpier angelangt sind und hilfreiche Hände ihnen auf das feste Land unter den Füßen helfen.

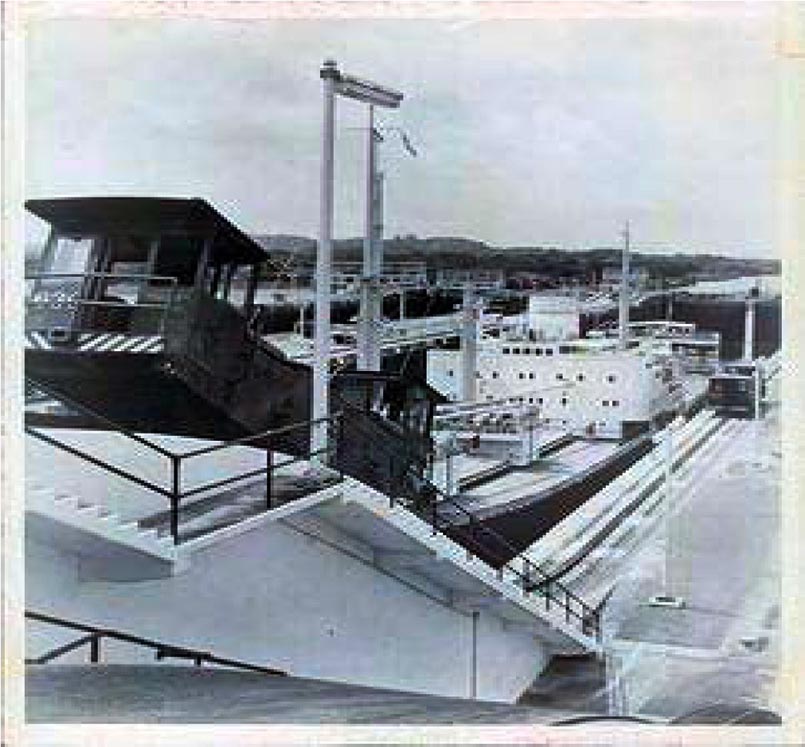

Nach dieser derart aufreibenden Anlandung versammeln sich zunächst alle Passagiere in einer sehr geräumigen Zollhalle am Bahnhof von Arica, wo sie nach Erledigung der Einreiseformalitäten Ausschau nach ihrer Habe halten. Clarissa sucht aus der gewaltigen Anhäufung von Gepäckstücken die eigenen Schiffs- und Handkoffer heraus und lässt diese mit Hilfe von mit Handkarren bewaffneten Gepäckträgern an einer Sammelstelle deponieren. Lissy und Oliver sitzen geduldig auf einem der Schiffskoffer, bis die drei Handkoffer und die nunmehr nur noch zwölf großen Gepäckstücke eingesammelt sind: Oliver hatte sich nicht getäuscht, einer ihrer Schiffskoffer ist tatsächlich verloren gegangen.

Während sich die Zollhalle nach und nach leert, sucht Clarissa händeringend nach einem Zollbeamten, der ihre Koffer zur Beladung in den Zug freigeben soll. Sie ist sehr aufgeregt, ihr Gepäck steht fast als Letztes noch ohne Abfertigung da und die ungeduldig lauten Pfeifsignale der Lokomotive, die zur Abfahrt mahnen, sind nicht zu überhören. Schließlich klappt auch dies:

„Keine Angst, Señora, Ihr Zug fährt erst dann ab, wenn das gesamte Gepäck aufgeladen worden ist“, versichert ihr der freundlich lächelnde Zollbeamte in fließendem Deutsch. Dann signalisiert er einem der Träger, die drei Handkoffer auf seine Karre aufzuladen, nimmt die beiden Kinder an die Hand und begleitet sie und Clarissa zum Bahnsteig. Mit einem Blick vergewissert sie sich, dass inzwischen auch ihre Seekoffer dort angelangt sind und in einen der Frachtwaggons am vorderen Ende des Zuges verladen werden. Mit einem zackigen Gruß an den Schirm seiner Dienstmütze verabschiedet sich der nette Zollbeamte und wenig später rollt der mit lauter Immigranten hoffnungslos überfüllte Zug langsam aus dem Bahnhof von Arica.

Glücklicherweise finden Clarissa und die Kinder das für sie reservierte Schlafwagenabteil, das sie sich mit zwei älteren Damen teilen. Eine der beiden stellt sich als Fräulein Roth vor und nimmt sich besonders nett der kleinen Lissy an.

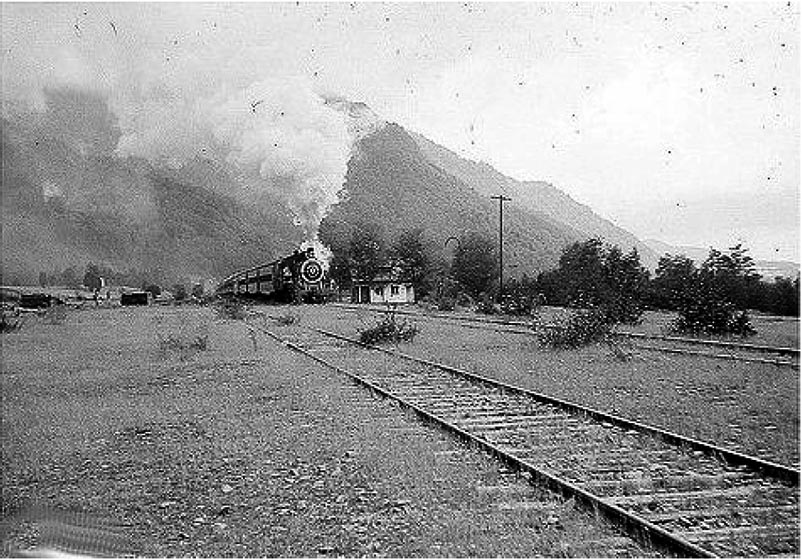

Die 486 Kilometer lange, eingleisige Engspur-Bahnstrecke zwischen dem chilenischen Meereshafen Arica und Boliviens größter Stadt, La Paz, bedarf normalerweise einer Fahrzeit von zweieinhalb Tagen und zwei Nächten. Sie läuft zunächst kilometerweit quer durch die Atacama-Wüstenebene und entlang einiger endloser Salzseen. Später klettert sie mühsam hinauf bis zu dem 4.000 Meter über Meereshöhe gelegenen Pass, mitten durch die mit ewigem Schnee bedeckten Fünftausender der mächtigen Anden. Danach führt sie entlang der Altiplano-Hochebene und schließlich etwa 400 Meter in die Talsenke hinab, in der die Stadt La Paz zu Füßen des mächtigen und wunderschönen, mit ewigem Schnee bedeckten Berges Illimani liegt.

In den Frühstunden des nächsten Reisetages, irgendwo inmitten der bereits aufgeheizten und trockenen Geröllwüste, passiert es: Ein heftiger Ruck erschüttert den gesamten Zug, ein lautes Quietschen auf den Schienen, dann stehen die Waggons still. Durch den Bruch eines der Vorderräder der altersgestressten Dampflok ist diese entgleist und in eine tiefe Kuhle hinabgeglitten. Nun liegt sie rechts neben dem Bahndamm auf der Seite. Der beim Entgleisen tödlich verunglückte Lokführer ist das einzige Opfer, das zu beklagen ist, denn – Glück im Unglück – beim Sturz der Lok bricht deren Kupplungszapfen zum ersten Waggon, sodass der Rest des Zuges aufrecht auf den Gleisen stehen bleibt.

Die meisten Reisenden, so auch Clarissa und Oliver, so plötzlich aus dem Schlaf gerissen, springen erschrocken aus den Waggons auf den recht viel tiefer gelegenen Bahndamm. Jene wenigen Erlesenen, welche die besondere Gunst eines Schlafwagens genießen, sind meist barfuß und im Schlafanzug oder Nachthemd. So rasch, wie sie vom Waggon heruntergesprungen sind, klettern sie mühsam auch wieder hinauf, denn der sandige Boden des Bahndammes ist von den unbarmherzigen Sonnenstrahlen bereits gleißend erhitzt. Eilig hebt Clarissa Oliver wieder in den Waggon und klettert selbst hinterher. Sie gehen in ihr Abteil zurück. Lissy hat von alledem nichts bemerkt und schläft noch friedlich in ihrer Koje.

Während des Tages steigt die Temperatur auf über 40 Grad Celsius und in den Waggons wird es sowohl für die Passagiere als auch für das Bahnpersonal unerträglich heiß. Nach kurzer Zeit sind Getränke und auch das Trinkwasser versiegt, weit und breit ist in der immensen Wüstenei kein Schatten zu entdecken. Auch die Speisereserven im Restaurantwaggon sind wegen des Ansturms bald erschöpft. Erst als sich die Sonne gegen Nachmittag dem Horizont nähert, unternehmen zwei Schaffner den weiten, mühevollen Fußmarsch zur nächstgelegenen Station, um Hilfe anzufordern. Eine brauchbare telegraphische Verbindung gibt es hier nicht mehr, denn immer wieder werden die Kabel entlang der Bahnstrecke von Dieben geklaut. Die große Hoffnung einiger Passagiere auf rasche Abhilfe wird vom Zugführer jäh gedämpft: Es wird wohl mindestens noch einen weiteren Tag dauern, bis eine neue Lok aus dem über 300 Kilometer entfernten La Paz zu Hilfe herankommt.

Gegen Abend, als Clarissa die Kinder wieder ins Bett bringt, bemerkt sie, dass Olivers Kopf ungewöhnlich heiß ist. Etwas später wacht er auf und klagt über heftige Bauchschmerzen. Zudem hat er starken Durchfall. Gerade noch schafft es Clarissa, ihn zur bereits sehr übel stinkenden Toilette zu bringen. Aus ihrem Köfferchen holt sie ein Thermometer, das kurz darauf fast 39 Grad Fieber anzeigt. Sie erfährt, dass im dritten Schlafwagen ein Arzt sei, und holt diesen – sein Name ist Dr. Blumberger – herbei. Er untersucht Oliver und tastet Bauch und Magen ab. „Die ganze Abdominalgegend ist irgendwie verhärtet, Sie sollten baldmöglichst einen Arzt aufsuchen. Ich gebe Ihnen ein Schmerzmittel, damit der Junge erst mal zur Ruhe kommt.“ Dr. Blumberger überreicht Clarissa ein kleines Fläschchen. „Geben Sie ihm, solange er wach ist, stündlich zehn Tropfen.“

Die bittere Medizin verhilft Oliver zu einem ruhigen Schlaf. Auch die übrigen Passagiere im Abteil verbringen eine erholsame Nacht, denn der nächtliche Temperatursturz in dieser Gegend ist beachtlich und bringt endlich die ersehnte Abkühlung. Unbemerkt von den Passagieren macht sich die Zugbesatzung in der kühlen Dunkelheit an die Bergung der Leiche des verunglückten Lokführers. Sie wird in eine Plane gehüllt und in einen der Frachtwaggons verbracht.

Am nächsten Morgen gibt es für alle nur ein karges Frühstück: einen Becher Tee und ein halbes, vertrocknetes Stück Weißbrot – wohl die letzten schäbigen Reste aus dem Bordrestaurant. Bald brennt die Sonne wieder gnadenlos vom azurblauen, wolkenlosen Himmel herab und verbreitet abermals eine schier unerträgliche Hitze. In Clarissas Abteil hat man sich darauf geeinigt, Fenster und Tür mit sämtlichen vorhandenen Handtüchern zu verhängen und abzudichten. Nur die Tür zum Gang wird einen Spalt offen gehalten, um wenigstens ein wenig Luftaustausch zu gewährleisten. Trotz leichtester Bekleidung liegen alle schwitzend in ihren Kojen und dösen vor sich hin. Mittags bringen die Schaffner jedem Passagier eine Tasse mit gekochtem Reis. Dazu einen kleinen Becher mit einer roten, sehr scharfen Soße. Diejenigen, die diese probieren, erleben zum ersten Mal das Ají-Feuer auf ihren europäischen Geschmackspapillen, denn so werden diese äußerst scharfen Schoten in Bolivien genannt, die man in Deutschland als Chili oder Peperoni kennt und die sich üblicherweise in mehr oder weniger konzentrierter Form in nahezu allen Nationalgerichten Boliviens wiederfinden.

Nur langsam vergehen die Stunden. Das Warten auf die Ersatzlok wird immer verzweifelter. Eine Frau mittleren Alters ist offensichtlich mit ihren Nerven am Ende und schreit laut umher: „Wozu habe ich mich vor den Nazis gerettet, um hier, inmitten dieser verfluchten Einöde, elendig zu verrecken?“ Dr. Blumberger gibt ihr eine Beruhigungsspritze.

Mehrmals am Tage muss Oliver sich von seinem Durchfall erleichtern. Gegen Abend erhöht sich seine Temperatur abermals und Clarissa gibt ihm wieder die vom Arzt erhaltenen Tropfen. Zum Abendmahl „servieren“ die Schaffner diesmal jedem eine Tasse Nudelsuppe – man hat noch etwas sauberes Trinkwasser aus dem Tank der verunglückten Lokomotive abzapfen können –, die von allen gierig verschlungen wird. Gekocht wurde im Freien, auf dem offenen Feuer, das mit den Kohlen aus dem Tender gespeist wurde. Früh legen sich alle zur Ruhe. Es gibt nicht einmal mehr elektrisches Licht – die Batterien sind leer.

Kurz nach Mitternacht wacht Clarissa von dem lauten Pfeifen einer Lokomotive auf. Die lang ersehnte Rettung ist endlich da! Langsam schiebt sich die Lok an den ersten Waggon des Zuges heran. Die gebrochene Kupplung wird notdürftig repariert und nach ungefähr einer weiteren Stunde setzt sich der Zug sanft in Bewegung.

Gegen Morgen, während die ersten Passagiere in dem an der letzten Haltestelle mit neuem Proviant versehenen Bordrestaurant frische Frühstücksbrötchen sowie gebratenen Schinken mit Rührei zusammen mit dem frisch gebrühten Kaffee genießen, schnauft sich die Lok langsam zu den hoch gelegenen Anden hinauf.

* * *

Als Josef Rembowski seinen Freund und Geschäftspartner Heiko Keller etwa ein halbes Jahr vor der soeben geschilderten abenteuerlichen See- und Bahnreise Clarissas bereits am Bahnhof von Viacha, zwei Stationen vor La Paz, überraschend in dessen Schlafwagenabteil des Zuges, der ihn aus Buenos Aires herangebracht hat, aufgetaucht war, hatten die beiden natürlich unendlich viel Gesprächsbedarf, um sich gegenseitig, wenigstens mit dem Wichtigsten, auf den neuesten Stand zu bringen. Die beiden sind von ihrer frühen Kindheit an zusammen in Oldenmoor aufgewachsen und im Laufe der Jahre enge Freunde geworden. Es war schließlich auch Josef, der Heiko, Clarissa und deren Kinder die Einreise nach Bolivien ermöglicht hat.

Seit seiner Geburt in Polen leidet Josef körperlich und seelisch wegen seines verwachsenen Fußes. Als er in Oldenmoor um die Holstenhof-Tochter Frauke Eggers warb, wurde ihm die Verbindung mit seiner Geliebten seitens deren Eltern, vorwiegend durch den extrem nationalsozialistisch eingestellten Vater, sowohl wegen der „undeutschen“ Herkunft als auch seines körperlichen Makels in übelster Art und Weise verwehrt. Deshalb ist Josef zusammen mit seiner Verlobten bereits vor eineinhalb Jahren zunächst nach Saarbrücken und von dort aus nach Paris verzogen, wo sie bei der Hutmacherin Françoise, Fraukes Cousine, untergekommen sind. Josef hat eine überraschend größere Erbschaft seiner Tante, eine gut gehende Bäckerei im polnischen Lodz, gewinnbringend verkauft und den Erlös in amerikanische Dollar umgewandelt. Diese wurden auf einem Konto in den USA deponiert. Mit diesem soliden finanziellen Guthaben gab es für Josef und Frauke keine Hindernisse, an ein bolivianisches Einreisevisum heranzukommen. Die einzige Auflage war, dass sie sich nach ihrer Ankunft der Landwirtschaft zu widmen hätten. Eine Sondergenehmigung zur Errichtung einer Bäckerei hat Josef gegen Zahlung eines Sonderbonus dem bolivianischen Konsul in Bordeaux auch noch abgerungen.