- -

- 100%

- +

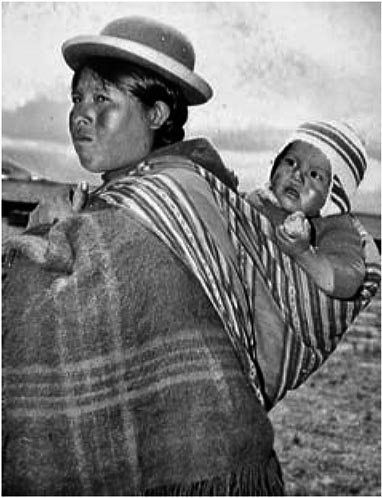

Die Indios nennen ihre Neugeborenen „Guaguas“.

Ich musste erst einmal hinausgehen und tief Luft holen. Dann wagte ich mich wieder hinein und folgte meiner Begleiterin, die nach und nach die auf dem Einkaufszettel auf Spanisch gelisteten Lebensmitteln bei den Marktfrauen anfragte und versuchte, die natürlich für uns vorab schamlos erhöhten Preise herunterzuhandeln. „Gringos“ haben Geld und müssen mehr zahlen als die Einheimischen. So wenigstens denken hier viele Indios und Mischlinge, die Cholos und Cholas. Wir notieren uns vorweg die Maximalpreise, die wir bereit sind, für die benötigten Artikel zu zahlen. Das Feilschen überlasse ich liebend gern Frau Kahn, denn sie spricht besser Spanisch als ich und ist dabei auch hartnäckiger. Dann ist da noch eine typische Eigenart dieser Marktfrauen: Mögen sie den Käufer nicht oder versucht man sie zu weit herunterzuhandeln, dann verweigern sie kategorisch den Verkauf mit einem krassen „No hay!“, was so viel bedeutet wie: „Habe ich nicht!“, und das, obwohl vor ihnen ein Haufen der gewünschten Ware liegt. Eigenartig. Mit der Zeit aber lernst du deine vertrauten Lieferantinnen kennen, es entwickelt sich eine besondere Verbundenheit, und schon rufen sie, sobald sie dich kommen sehen: „Niñita, venga, venga!“ – „Mädelchen, komm, komm, ich habe heute für dich besonders schöne Ware!“ Dann auch noch: „Comprame, pues“, was bedeuten soll, dass man ihnen doch bitte endlich etwas abkaufen soll. Alltäglich eine witzige Zeremonie, die, wenn man sich daran gewöhnt hat, irgendwann auch Spaß macht!

Weniger spaßig ist schließlich der Weg zurück nach Hause, der jetzt bergan verläuft. Mit den schweren Einkaufstaschen beladen, quält man sich zu zweit schnaufend die lange Avenida Ecuador hinauf und sieht wehmütig den vorbeifahrenden blauen Colectivos (Kleinbusse) oder der Straßenbahn Nr. 2 hinterher. Wie schön wäre es, die drei Haltestellen mit der Bahn zu fahren, aber das Geld ist knapp und es muss an allen Ecken und Enden gespart werden. Ab und zu, wenn wir wirklich schwer beladen sind, spendiert Frau Kahn die Fahrkarten für die Straßenbahn. Heiko hat noch keine bezahlte Arbeit, und meine Tätigkeit in der Küche ist das Entgelt für unsere Unterkunft und Verpflegung. Nicht alle Bewohner der Casa Azul tragen mit ihrem Obolus zu den allgemeinen Kosten bei, denn sie sind praktisch mittellos.

Ach ja, und nicht zuletzt: Hier, auf der südlichen Erdhalbkugel, steht auch so manches auf dem Kopf: die vier Jahreszeiten zum Beispiel. Jetzt, im Juli, haben wir Winter. Winter hier, hoch in den Anden, bedeutet meist trockene, sonnige Tage bei tiefblauem Himmel. Die Tagestemperaturen betragen in der Sonne bis zu 20 °C, im Schatten ist es jedoch kühl. Sobald die Sonne gegen fünf Uhr nachmittags hinter den hohen, verschneiten Bergen verschwindet, kühlt es rapide ab, die Nachttemperaturen können sogar auf +1 bis 2 °C sinken. Somit sind die Nächte bitterkalt, Kamin oder Heizung gibt es in den Häusern aber nicht. Gut, dass wir über die Daunendecken verfügen, die ich mitgebracht habe. Ansonsten schläft man hier üblicherweise in mit Betttüchern eingehüllten, einfachen Wolldecken. Dies bedeutet auch, dass wir Weihnachten und Silvester jetzt immer im Hochsommer feiern werden – wahrlich etwas ungewohnt, nicht wahr?

Der nächtliche Sternenhimmel gestaltet sich hier ebenfalls anders und für uns anfänglich fremd. Am schönsten finde ich das hell leuchtende Kreuz des Südens, dessen vier Gestirne tatsächlich nach der Windrose ausgerichtet sind. Die Sonne dreht sich im Tagesverlauft von Osten über Norden nach Westen – verkehrte Welt! Ach ja, auch nicht zu vergessen: Der Mond scheint hier ebenfalls verkehrt herum, dies ist natürlich nur bei Viertel- oder Halbmond sichtbar. Und zuletzt: Der Wasserstrudel im Waschbecken dreht sich genau anders herum, als wir es von zu Hause gewohnt waren. Mit Frauke, die ja tagsüber im Hutsalon von Madame Isabel voll beschäftigt ist, treffen wir uns des Öfteren an den Abenden in der von Josef und ihr bewohnten Villa. Josef ist meistens entweder geschäftlich oder aber auf dem Haciendagut unterwegs, sodass sie sich freut, uns, nachdem wir die Kinder zu Bett gebracht haben, als Gesprächspartner bei sich zu haben. Natürlich haben wir uns gegenseitig sehr viel zu erzählen. Frauke hat eine ihrer Kundinnen, Señora Esperanza de Bach, eine von einem Deutschen geschiedene Bolivianerin, vergattert, uns beiden zwei Mal wöchentlich Spanischunterricht zu erteilen. Auch ich muss endlich die neue Sprache lernen. Ich beneide Heiko, denn er spricht perfektes Spanisch und kann sich mühelos verständigen. Manches Mal ist er schon Josef zur Hand gegangen, wenn dieser mit Behörden zu tun hatte.

Josef und Heiko beraten noch, wie und wo sie mit einer Bäckerei anfangen sollen. Hier gibt es üblicherweise nur einfaches, weißes Weizenbrot in Form von etwa 30 Zentimeter langen, krossen Marraquetas – oder die dunkleren und weichen, runden Brötchen, die Sarnitas. Heiko erzählte, dass das Rezept des Weizenbrotes einfach sei. Es bestehe lediglich aus fein gemahlenem Weizenmehl, ein wenig Hefe, lauwarmem Wasser und je einer Prise Salz und Zucker. Die Sorten Laugen-, Roggen-, Grau- oder Schwarzbrot kennt man hier überhaupt nicht. Die beiden rechnen also mit einem regen Absatz bei den inzwischen zahlreichen Neuankömmlingen aus Europa. Das größte Problem dürfte zunächst aber die Rohwarenbeschaffung sein, denn der Müllereibetrieb Molinera Nacional verarbeitet bislang ausschließlich importierten Weizen aus Argentinien und Uruguay. Von diesen Ländern, aber auch aus den USA kommend, erreichen ebenfalls viele Tonnen Weizenmehl das Land.

Es wird höchste Zeit, dass Oliver in die Schule kommt. Ich habe ja in den letzten beiden Jahren zu Hause regelmäßig mit ihm Schreiben und Rechnen geübt, weil wir nicht wollten, dass er in Oldenmoor in dem NS-infizierten Kindergarten indoktriniert wird. In diesem Jahr hätte er zu Ostern eingeschult werden müssen, durch unsere Ausreise blieb ihm dies jedoch erspart. Heiko hat sich umgehört. Es ist jetzt schon mitten im Schuljahr, denn dies fängt hier üblicherweise bereits Ende Februar, Anfang März an und geht bis zu den Sommerferien am Jahresende. Die öffentlichen Grundschulen sollen sehr primitiv und dürftig sein, für eine Privatschule fehlt uns allerdings das Geld, denn die sind unverhältnismäßig teuer. Außerdem kann Oliver ja noch nicht genügend Spanisch sprechen.

Zufällig trafen sich eines Tages Heiko und sein einstiger Zugabteilgefährte, Herr Levy, mittags am Prado, wo viele Emigranten den Zwölf-Uhr-Nachrichten aus aller Welt lauschen, die das Regierungsradio Illimani täglich über Lautsprechern sendet. Als bei der darauf folgenden Unterhaltung Olivers Schulproblem zur Sprache kam, bemerkte Herr Levy: „Sehen Sie dort hinüber, auf die andere Straßenseite, Herr Keller. Dort, das gelbe Eckhaus. Darin befindet sich neben unserer Synagoge auch die jüdische Schule, die öffentlich anerkannte Escuela Boliviano-Israelita. Ich habe mich nach meiner Ankunft sofort bei der jüdischen Gemeinde gemeldet und bin dort bereits in der Verwaltung tätig geworden. Wenn Sie möchten, könnte ich Sie mit dem Schuldirektor, Herrn Dr. Arthur Bamberger, bekannt machen, vielleicht kann er Ihnen behilflich sein. Wissen Sie, viele jüdische Kinder, die hier eingetroffen sind, befinden sich in der gleichen oder in einer ähnlichen Lage wie Ihr Oliver.“ Heiko bedankte sich und sicherte ihm zu, ihn nach Rücksprache mit mir wieder darauf anzusprechen.

Ich mache mir Sorgen um unsere Lieben zu Hause. Die Nachrichten über den furchtbaren Krieg, die uns tagtäglich hier erreichen, sind von Mal zu Mal erschreckender. Auch Frankreich wurde von der Wehrmacht besiegt, Paris ist in deutscher Hand und Hitler soll auch dort gewesen sein. Die französischen Generäle haben schon im letzten Monat kapituliert. Die dem Land zu Hilfe gekommenen britischen Streitkräfte wurden über Belgien bis ans Meer gejagt und konnten noch in letzter Minute von eigenen Schiffen aus Dünkirchen evakuiert werden.

Aus Oldenmoor selbst erfahren wir aber so gut wie nichts. Bolivien verhält sich zwar bis jetzt noch neutral, man hat, wohl wegen der vielen Deutschen, die hier leben und ziemlich großen Einfluss in der Wirtschaft und Politik haben, es von Regierungsseite vermieden, bisher in diesem Weltkonflikt Partei zu ergreifen. Dennoch existiert der Postverkehr mit Europa praktisch nicht mehr. Wir haben mehrfach versucht, Briefe an die Eltern zu schicken. Bisher haben wir aber nie eine Antwort erhalten. Wie mag es ihnen gehen? Ich bin jedes Mal furchtbar traurig, wenn ich an zu Hause denke.

Ich mache für heute Schluss, meine Hand ist schon ganz steif vom langen Schreiben.

Heute brachte Heiko zwei guten Nachrichten mit nach Hause: Oliver darf ab Montag zur Schule gehen und besucht die erste Klasse der Escuela Boliviano-Israelita. Nachdem das von Herrn Levy vermittelte Gespräch mit dem Rektor, Dr. Arthur Bamberger, stattgefunden hat, muss Oliver das gesamte bisher gelehrte Pensum – in Spanisch schreiben und lesen sowie rechnen – möglichst rasch nachholen. Heiko wird mit ihm das Sprachliche und ich das Rechnen üben, am besten gleich nach der Schule und an den Wochenenden. Armer Junge! Ihm stehen harte Zeiten bevor, aber er könnte es mit unserer Unterstützung schaffen. Das alltägliche Spanisch mit Pirulo geht ihm ja schon leicht von den Lippen. Sollte er allerdings das Jahrespensum nicht schaffen, müsste er das Jahr wiederholen, doch das wäre nicht so schlimm! Übrigens, die Schulen hier sind ganztägig, die Kinder kommen aber zum Mittagessen nach Hause. Also von Montag bis Freitag zwei Mal täglich zur Schule und zurück. Arme Kinder!

Und noch etwas Besonderes haben wir erfahren: Der jüdische Religionsunterricht findet in deutscher Sprache statt, da der Lehrer, Synagogenkantor Leopold Bremer, fast kein Spanisch, sondern nur Deutsch spricht. Er erteilt den Kindern auch Musikunterricht. Heiko fragte mich, ob ich denn etwas dagegen hätte, wenn Oliver am jüdischen Religionsunterricht teilnähme. Ich bin selbstverständlich damit einverstanden, schließlich kann es nicht schaden, wenn der Junge von Anfang an mit dem Alten Testament vertraut ist – ich wünschte, ich hätte auch eine solche Gelegenheit gehabt. Obwohl Heiko nach wie vor die Zugehörigkeit zu einer Religion kategorisch ablehnt, hat er ebenfalls nichts dagegen, denn er meint, auch dies gehöre unbedingt zur Allgemeinbildung.

Übrigens, für Lissy haben wir mit Frau Adrians Hilfe einen Platz in einem Kindergarten bekommen. Dieser gehört zu einem Waisenheim. Sinnigerweise trägt es den Namen „La Gota de Leche“ – „Der Milchtropfen“. Allerdings ist es etwas weit von unserer Casa Azul entfernt, befindet sich aber gleich neben der Endstation der Straßenbahnlinie Nr. 2, die zudem direkt an unserer Hauptstraßenecke hält. Ich habe erfahren, dass man hier für Kleinkinder vergünstigte Zehnerkarten erhält. In den ersten Wochen werde ich Lissy aber persönlich begleiten.

Die zweite gute Nachricht betrifft Heikos Arbeit. Da das Vorhaben mit dem eigenen Betrieb nur schleppend voranschreitet, hat Heiko mit dem bolivianischen Patrón einer hiesigen, mittelgroßen Bäckerei, Señor Espinoza, vereinbart, bei diesem als angestellter Bäckervorarbeiter anzufangen. Nach und nach will er dann mit dem Backen von deutschen Brotsorten beginnen und erst einmal sehen, wie diese einschlagen, bevor er und Josef in ein teureres, eigenes Unternehmen investieren. Die Bezahlung ist alles andere als üppig, denn die hiesigen Arbeitslöhne sind eher Hungerlöhne, aber es macht ihm nichts aus, sagt Heiko, es ist wenigstens ein Einstieg und bringt zumindest ein wenig Taschengeld.

Um die unter der hiesigen Bevölkerung bestehenden, sehr krassen Einkommensunterschiede wenigstens optisch ein wenig zu kaschieren, müssen alle Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen Primarschulen im Unterricht einfache, weiße Kittel tragen. Also sind auch wir verpflichtet, unsere Kinder hiermit ausstatten.

Frauke machte den Vorschlag, Josef solle Oliver, Lissy und mich mit dem Auto zum Bekleidungsladen des Herrn Simon Dziubeck fahren. Er ist ein polnischer Jude, mit dem sie kurz nach der Ankunft in La Paz Bekanntschaft gemacht haben. Zum großen Spaß der Kinder fuhren wir also in Josefs Limousine in die Stadt. Als wir die Flaniermeile, den Prado, passierten, sagte Josef zu Oliver: „Sieh, dort, das gelbe Haus, darin befindet sich deine Schule.“ Im Vorbeifahren fielen mir das emporragende Gebäude der Tageszeitung „La Razón“ sowie das beachtenswerte Kolumbus-Monument aus weißem Marmor auf, das Heiko neulich bei einem Gespräch erwähnte.

Am Ende des Prados fuhren wir noch etwa 800 Meter weiter geradeaus, dann kamen wir an der mächtigen Barockkirche San Francisco an und bogen nach links ab in die steil ansteigende Calle Sagárnaga, die inmitten eines Viertels liegt, das fast ausschließlich von Indios bewohnt wird. Josef musste im Schritttempo fahren, weil die große Zahl Fußgänger nicht nur auf den Gehwegen, sondern vorwiegend mitten auf der Fahrbahn lief, offensichtlich total unbekümmert – der Autoverkehr habe gefälligst zu warten!

Herr Dziubeck empfing uns sehr freundlich am Eingang seines Geschäftes, ein unendlich langer Gang, an dessen beiden Seiten Unmengen von Anzügen und anderen Kleidungstücken an Garderobenhaken und Bügeln hingen. Josef und der Ladeninhaber unterhielten sich angeregt auf Polnisch, was den Kindern sonderbar vorkam. Ich musste ihnen den Grund erklären. Dann wandte sich der nette Herr Dziubeck Oliver und Lissy zu und meinte: „Dann woll’n wir mal seihen, ob wir ebbes für die siessen Kinderlach finden.“ Wir folgten ihm bis ans Ende seines Gewölbes, wo er einem Regal einen Stapel weißer Schulkittel entnahm. Die Kinder probierten herum, bis beide je zwei passende Stücke gefunden hatten. Als ich diese bezahlen wollte – Heiko hatte mir Geld mitgegeben –, sagte Herr Dziubeck: „Nein, nein, behalten Sie nur Ihr Geld. Is far mir a Mitzwe. Es soll sein mit Masel, damit die siessen Kinderlach a gite Shul’ haben werden.“

Ich dankte ihm sehr gerührt. Auch die Kinder bedankten sich, Lissy drückte ihm sogar einen Kuss auf die Wange. Ich habe mich auch redlich bemüht, hier die halb deutsch, halb jiddische Ausdrucksweise des Herrn Dziubeck wiederzugeben.

* * *

Als sie sich im Auto auf dem Nachhauseweg befinden, fragt Clarissa Josef, ob er wüsste, was Herr Dziubeck mit dem ihr unbekannten Wort „Mitzwe“ gemeint habe. „Ich bin mir ja auch nicht so sicher, aber sinngemäß, muss es eine religiöse Vorschrift der Juden sein, etwas Gutes zu tun – oder so ähnlich. Simon ist ein sehr religiöser Mensch, und er ist stark in der jüdischen Gemeinde engagiert. Ach ja, ich muss noch mit Heiko sprechen. Dziubeck hat mich nämlich heute gefragt, ob die Bäckerei Espinoza nicht vielleicht die La Pazer Juden an jedem Freitagnachmittag mit Schabbesberches, den rituellen, mit Mohnsamen bestreuten Sabbat-Brotzöpfen, beliefern kann. Er würde ihm hierfür das entsprechende Backrezept beschaffen. Ich denke, daraus könnte ein erträgliches Zusatzgeschäft für die Bäckerei werden. Wenn Heiko es richtig anstellt, müsste er an diesem neuen Umsatz finanziell beteiligt werden.“

Am nächsten Montag begleitet Heiko seinen Sohn auf dessen ersten Schulweg. Sein „Onkel“ Josef hat Oliver zur Einschulung einen schönen Lederranzen geschenkt, den er stolz auf dem Rücken trägt. Die in Deutschland zu dieser Gelegenheit üblichen großen, bunten Schultüten sind in Bolivien leider unbekannt. Von da an gehen Oliver und Mitbewohner Alfred Kahn gemeinsam zwei Mal täglich zu Fuß zur Schule und wieder nach Hause. Die kleine Lissy hat es da besser, sie darf mit der Straßenbahn zum Kindergarten und von dort wieder nach Hause fahren.

3. Geschichtliches

Allabendlich, nachdem sie ihr bescheidenes Abendbrot verzehrt haben, sitzen die älteren Bewohner der Casa Azul beisammen und unterhalten sich über die Themen des Tages. Vor allem natürlich über den schlimmen Kriegsalltag in Europa und Afrika. Mit tiefem Erschrecken hören sie die Berichte über die furchtbare Lage der verfolgten Juden, nunmehr auch in den besetzten Gebieten, sowie die unendlich scheinende Siegeskette Nazi-Deutschlands gegen den gesamten Rest der zivilisierten Welt. Dabei ist es meistens Heiko, der, wenn die Kinder im Bett sind, dem Rest der Anwesenden die tristen Neuheiten aus den Zeitungen „La Razón“ und „El Diario“ in Übersetzung vorträgt. Um Heiko ein wenig mehr Licht für das Zeitunglesen zu schaffen, wurde anstelle der 25-Watt-Funzel über seinem Platz am Esstisch eine 40-Watt-Leuchte in die Fassung eingeschraubt.

Im Laufe einer der auf Heikos Nachrichtenvortrag folgenden angeregten und oft heiß ausgetragenen Diskussionen, die sich nicht zuletzt mit den tagtäglichen Unannehmlichkeiten und den unerklärlichen Zuständen befassen, die man hierzulande zu erleiden glaubt, stellt plötzlich Herr Ullmann, dem die Hausgenossen hinter dem Rücken wegen seiner unbeirrbaren Suche nach einer Lösung für eine Berechnung der Kreis-Quadratur insgeheim den Beinamen „el Judío matemático“ (der mathematische Jude) verliehen haben, die folgende Frage: „Was wissen wir überhaupt über Bolivien, dieses Land, in dem wir in der größten Not Aufnahme fanden und an dem die meisten von euch so viel auszusetzen haben und sich beklagen? Warum ist hier so vieles anders, so ungewohnt für uns Mitteleuropäer?“

Darauf folgt langes Schweigen.

Schließlich bemerkt Max Sturm: „Sie haben recht, Herr Ullmann, Sie haben ja so recht. Überhaupt nichts habe ich von diesem Land gewusst, bevor wir hier ankamen, und viel mehr habe ich seitdem auch nicht erfahren. Uns ist doch vieles, über das wir uns jeden Tag wundern, unbekannt und unverständlich, von der uns bisher fremden Sprache dieser stets Coca kauenden Indios ganz abzusehen. Viele sprechen ja nicht einmal Spanisch, sondern ihre Aymara-Ursprache. Wieso eigentlich?“

„Nun ja, vieles wäre uns sicher etwas verständlicher, gingen wir den Ursachen ein wenig auf den Grund“, meint darauf Heiko.

„Herr Keller, Sie sind doch von uns allen der am meisten belesene Bewohner“, stellt Herr Kahn kurz darauf fest. „Könnten Sie uns vielleicht in einigen Vorträgen die Geschichte des Landes etwas näherbringen?“

„Oh, ja, Heiko, tue das bitte!“, fällt Clarissa mit Begeisterung ein. „Dafür bist du wie geschaffen, mein Lieber!“ Heiko überlegt ein wenig, dann stimmt er zu: „Also gut, ich bin einverstanden. Wenn Sie alle dies möchten, bin ich gern dazu bereit. Aber geben Sie mir ein wenig Zeit, um mich darauf vorzubereiten, in Ordnung?“

Wenig später sitzt Heiko, nachdem er seine Arbeit in der Bäckerei vollendet hat, einige Nachmittage in der Biblioteca Municipal und schreibt eifrig Wissenswertes aus diversen Geschichtsbüchern ab, die er entliehen hat. Besonders beeindrucken ihn die hanebüchenen Berichte des Dominikanermönchs Bartolomeo de las Casas über das Massaker, das die spanischen Conquistadores unter der Inka-Urbevölkerung bei und nach der Eroberung ihres Reiches verübten, dem Territorium, auf dem die heutigen Länder Kolumbien, Ecuador, Perú und Bolivien liegen.

Ein paar Wochen später ist Heiko dann bereit, mit seiner Vortragsreihe zu beginnen. Aufmerksam verfolgen seine Zuhörer, zu denen sich auch Frauke und gelegentlich Josef gesellen, sofern dieser gerade in La Paz und nicht auf der Hacienda weilt, seine Ausführungen. Um seine Zuhörer nicht mit zu vielen Details zu überfordern, beschränkt er sich auf das Wesentliche.

„Nun, für unser Verständnis fing hier wohl alles im Jahre 1492 mit der zufälligen Entdeckung Amerikas durch Cristóbal Colón an. Ich nenne ihn bewusst bei seinem spanischen Namen, damit euch die hiesigen Ausdrücke geläufiger werden. Übrigens, ihr habt vermutlich bereits seine beeindruckende Statue aus weißem Marmor am Prado bewundern können. Es war eine Spende der hiesigen italienischen Kolonie.“

Erwartungsvoll blickt Heiko in die Runde seiner Zuhörer und erntet Zustimmung durch allgemeines Kopfnicken.

„Es ist bekannt, dass Colón im Auftrag der spanischen Krone mit seinen drei kleinen Karavellen – Santa Maria, Pinta und Niña – eigentlich auf der Suche nach einem direkten und kürzeren Seeweg nach Indien war. Da kam ihm doch unerwartet der amerikanische Kontinent sozusagen in die Quere. Weil er anfänglich dachte, er sei tatsächlich in Indien angelandet, nannte Colón die Eingeborenen Indios, und seine damalige Fehleinschätzung hat bis heute Bestand. Jedenfalls kniete er auf jener Insel, die er ‚La Española‘ taufte (und die sich heute die Dominikanische Republik und Haiti teilen), nieder und nahm damit ebenfalls den riesigen Kontinent im Namen seiner katholischen Majestäten von Castilla, Isabel und Fernando II, in Besitz.

Aber es ist nicht so, dass hier, auf diesem Erdteil, alles mit dem Eintreffen der Spanier begann, nein, durchaus nicht. Es existierte auf dem amerikanischen Kontinent schon seit vielen Jahrhunderten die sogenannte Präkolumbianische Ära. Während die Europäer sich noch im dunkelsten Mittelalter befanden, waren es die Inkas, unter deren Herrschaft bereits die umfangreiche Zivilisation Südamerikas in den für uns bedeutsamen, hiesigen Gebieten der Anden entstand. Deren gesamtes Reichs-Territorium, das sogenannte Tahuantinsuyo, umfasste vier Suyos oder Teilgebiete im Norden, Osten, Süden und Westen. Die unsere, die südliche Region, nannte sich Collasuyo.

Der bedeutendste Gebieter oder Inka war nicht unbedingt ein erstgeborener Nachkomme des vorherigen Herrschers, sondern wurde wegen seiner besonderen Eigenschaften als Regent gewählt. Nach seiner Wahl hielt er sich stets fernab von seinen Untertanen. Alles, was mit ihm in Berührung kam, betrachtete man als heilig. Getragen wurde er in einer Sänfte, denn eine Bodenberührung hätte, bedingt durch seine Heiligkeit, unweigerliche Katastrophen auf der Erde verursacht. Neben dem Inka gab es noch einen ihm beigeordneten Landesverweser, der sich um die üblichen Regierungsgeschäfte zu kümmern hatte.

Gemäß der Legende wurde das Imperium durch den ersten Inka, Manco Cápac, ein vom Sonnengott Inti Entsandter, begründet. Er entstieg dem Lago Titicaca in Begleitung seiner Ehefrau, Mama Ocllo, und gründete die Reichshauptstadt Cuzco, heute in Perú. Ungefähr ein Dutzend Inkas regierten schließlich nacheinander das Imperium bis zur Ankunft der spanischen Conquistadores Francisco Pizarro und Diego de Almagro im Jahre 1532. Der Krieger Atahualpa hatte seinen Bruder Huascar durch einen militärischen Coup aus dem Amt verdrängt und sich selbst als Inka inthronisiert. Später ließ er den Bruder sogar ermorden.

Die von Atahualpa ausgesandten Späher überwachten die 168 mit Pizarro in Tumbes angelandeten Soldaten, von denen 37 beritten waren, bei ihrem Vormarsch. Sie berichteten ihrem Herrscher, dass es sich wohl um weiße Götter handelte, die in Eisen gekleidet seien, auf wilden Monstern ritten und sehr laute, feuerspuckende Stäbe mit sich führten. Der Inka hielt dies für ein gutes Omen und sandte ihnen Emissäre entgegen, um die Götter zu sich einzuladen. Diese falschen Götter waren aber zunächst von Reichtum und Kultur der Ureinwohner stark beeindruckt, ebenso wie von deren offensichtlich zahlreichen Streitkräften, über die ihr Herrscher verfügte. Allerdings war die primitive Bewaffnung der Inka-Armee mit Schleudern, Speeren und Piken derer der Spanier stark unterlegen. Diese zählten zudem auf die psychologische Wirkung, die ihre wild wiehernden und sich aufbäumenden Pferde sowie das ohrenbetäubende Krachen der Musketen unter den verschüchterten Indios verursachen würde.

Nach einer ersten Begegnung der Emissäre, bei der beiderseitig Geschenke ausgetauscht wurden, luden die Spanier den arglosen Inka Atahualpa zu einer Feier ein. Seine Präsente, darunter zwei wertvolle, große und massive Goldbecher, hatten die Gier der Eroberer nach noch mehr Reichtum geweckt. Man nahm den Inka gefangen und sperrte ihn kurzerhand in einem großen, dunklen Raum ein. Als ein Pfarrer ihm Bibel und Kruzifix hinhielt, nahm Atahualpa wortlos zunächst das eine, dann das andere in die Hand, schüttelte beides, hielt die Gegenstände an sein Ohr, und als er nichts wahrnahm, warf er sie despektierlich zu Boden. Seine ahnungslosen Gesten – in den Augen der Conquistadores ein unverzeihlicher Frevel – brachten ihre Wut zum Lodern und man wollte ihn auf der Stelle töten. Aber Pizarro gebot seinen Leuten Einhalt. Ein eilig einberufenes Inquisitionsgericht verurteilte den Monarchen wegen Brudermordes, Häresie, Beleidigung und Schändung von Heiligtümern der katholischen Kirche, wegen Irrglaubens und noch weiterer abstruser Beschuldigungen zum Tode auf dem Scheiterhaufen.