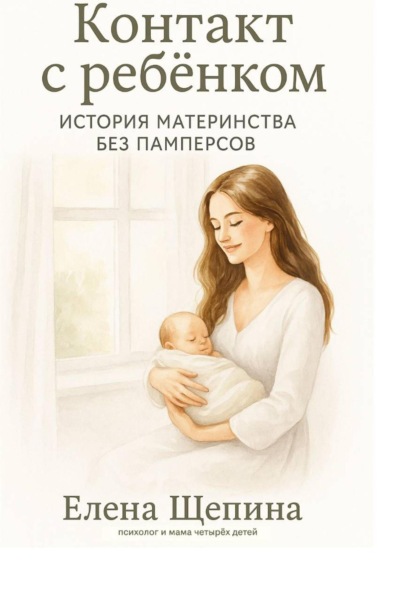

Контакт с ребёнком: история материнства без памперсов

Это книга о контакте между матерью и ребёнком — самом важном, что формирует психику человека.

Елена Щепина — клинический психолог, мама четырёх детей — делится личным опытом жизни без памперсов, с грудным вскармливанием до самоотлучения, с слингами, совместным сном и вниманием к каждому сигналу ребёнка.

Здесь нет фанатизма. Нет идеальных схем.

Это история о доверии. О том, как телесный контакт помогает вырастить эмоционально устойчивого ребёнка, а интуиция матери — лучший навык, подтверждённый наукой.

В книге соединяются личные истории и исследования Боулби, Эйнсворт и Выготского.

Для каждой женщины, которая хочет меньше вины и больше связи с собой и ребёнком.