- -

- 100%

- +

—Te estaba esperando —dijo el hombre, y le acercó el vaso de pulque para que bebiera.

Murcia se sonrojó. De inmediato se llevó la bebida a la boca intentando disimular.

—Hablador —contestó, tras sentir el alivio del pulque en su cuerpo—. Tú ni me conoces.

El Chaleco le quitó la bebida de las manos con brusquedad. Se la acabó de un trago, y le hizo una seña al encargado: dos pulques.

—Tengo rato siguiéndote. Sé dónde vives.

—En el barrio todos nos conocemos. Tú nomás me quieres engatusar.

—¿Y tu noviecito?

El encargado llegó con las bebidas. Murcia apuró la suya. Aquel hombre la intrigaba: su manera de vestir —siempre de negro— y la forma en que la miraba, como si quisiera arrancarle el vestido delante de todo el mundo. Tenía ganas de alejarse, y al mismo tiempo deseaba seguir en su compañía.

—¿Cuál de todos? —respondió, entrando en el juego—. Yo tengo muchos.

El Chaleco bebió y luego se pasó una mano para limpiarse los restos de pulque del bigote.

—Muchos noviecitos —dijo—. Pero ningún hombre de verdad.

Envalentonada por la bebida, Murcia pudo sostenerle la mirada por primera vez.

—Pa luego es tarde —dijo, y esbozó una sonrisa tímida.

—No comas ansias. Ya te tocará.

El Chaleco volvió a llamar al encargado. La mesa comenzó a llenarse de vasos. En contraste, Las Tres Piedras se fue quedando sin clientes, hasta que al final sólo quedaron ellos dos.

Murcia no sabía por dónde andaban, hasta que escuchó que sus pies chapoteaban en los márgenes del Río Consulado. La única luz era el resplandor de la luna. Oyó ladrar a unos perros, pero no pudo ubicarlos. Después intentó localizar alguna vecindad; a pesar de la oscuridad, se dio cuenta que por ahí no vivía nadie. Entonces se dirigió a su acompañante y le preguntó:

—¿Dónde está tu casa?

El Chaleco no se distinguía en la penumbra. Tan sólo se escuchó la voz, que brotaba de la noche:

—Aquí me gusta.

De pronto, Murcia sintió el agua hedionda en su cuerpo; comprendió que El Chaleco la había tumbado y que se le encaramaba con urgencia. Las manos fuertes le rasgaron la parte superior del vestido, liberando sus pechos. Ella tenía ganas, y abrió las piernas para que el hombre la penetrara, pero el deseo se esfumó cuando su respiración caliente la golpeó en el rostro, y escuchó sus bufidos, como si fuera un animal a punto de alimentarse.

El Chaleco abrió grande la boca; una baba espesa cayó sobre la frente y la nariz de Murcia. Ella se preparó para recibir su verga: mientras más pronto terminara todo aquello, mejor. Extrañamente, la sensación no vino de abajo, sino de su garganta: algo se hundía en su carne, cortándole la respiración. Quiso hablar, pero lo único que produjo fue un siseo que escapó de su cuello junto con los borbotones de sangre. Murcia comprendió que moriría y, aunque quiso, no pudo cerrar los ojos. Intentó evocar el rostro de Eugenio pero dos pozos negros se interpusieron. El Chaleco la miraba fijamente, y sus pupilas crecieron hasta sumergirla en la más completa oscuridad.

De las memorias de Eugenio Casasola (II)

Manicomio General la Castañeda, noviembre de 1910

Lamento no haberte llorado, Murcia. Algo me bloqueó. La culpa o la incredulidad, supongo. Quizá las dos cosas. Lo cierto es que ese nudo que desde entonces siento en el pecho nunca se expresó en forma de lágrimas. Hubiera sido mejor una catarsis, un descenso a la locura del duelo, en lugar del fantasma permanentemente enlutado en el que me convertí. Ninguna de las personas que me rodeaban pudo explicar esa transformación. En cambio, me distancié del único amigo que me comprendía. De algún modo, culpé a Julio por haber retrasado mi cita contigo aquella noche. Tiempo después, él partió a Europa —lo que me amargó aún más, pues me recordó mi sueño frustrado— y perdimos contacto de manera definitiva. Hace tres años, cuando me enteré de su muerte, tampoco lloré. Me conmovió profundamente, como si tan sólo lo hubiera dejado de ver un día antes, como si aún fuéramos ese par de jóvenes que recorrían la ciudad de noche en busca de aventuras. Tal vez el dolor por tu muerte, Murcia, por la forma salvaje en la que abandonaste este mundo, fue tan fulminante que consumió todas mis lágrimas desde antes que pudiera producirlas. Fuiste la última víctima del Chalequero aquel año de 1888. Un hecho que nunca dejó de atormentarme. Si tan sólo lo hubieran detenido antes. Si tan sólo hubiera llegado esa noche… Ana me quitó algo de esa pena, y me convirtió en un hombre menos tenebroso. Supongo que intuía una herida en mi pasado, pero discreta y prudente como es, nunca preguntó. Siempre respetó mis raptos de melancolía y buscó la manera de distraerme cuando la depresión me abatía. Cuando Julio falleció —dicen que en un hotel de mala muerte en París, en los brazos de una prostituta; no sé si sea verdad, pero es una historia a la altura del personaje que construyó—, murió un gran artista, pero también la única persona que sabía mi secreto. Por eso la importancia de esta última confesión. Pronto me reuniré contigo, Murcia; sin embargo, necesito a Madame Guillot

para un último favor. Confío en que hace lo posible por venir a visitarme, que mueve sus influencias para obtener un permiso especial, pero de momento estoy incomunicado. La Bestia no lo permite. Ya encontraremos la manera. Lo importante ahora es continuar mi relato. Escucho el taconeo de las pezuñas, necesito más cera en mis oídos. Antes de que devore mi lengua, la utilizaré para decir mi última palabra: Murcia…

7

Ciudad de México, junio de 1908

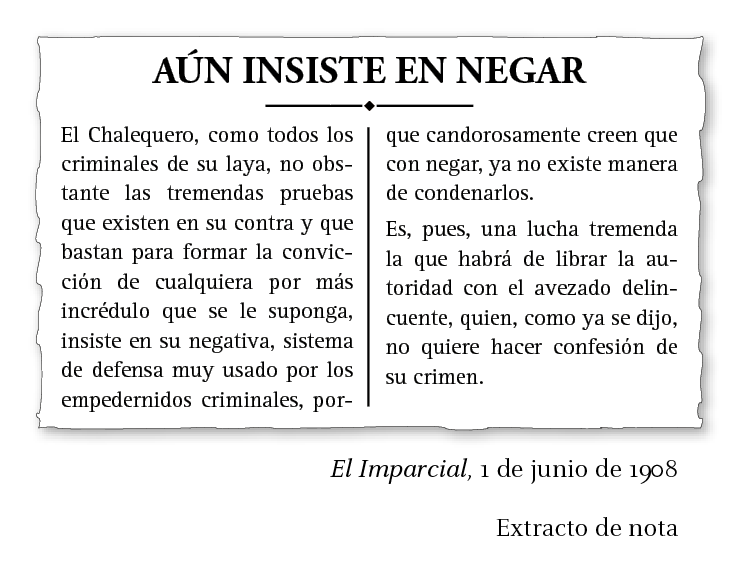

El hombre que lo aguardaba en la celda no correspondía en lo absoluto con el monstruo que durante veinte años creció en su cabeza. Enjuto, calvo, y aquejado de un constante temblor como si fuera presa de un frío interno, Francisco Guerrero era un anciano decrépito incapaz de asustar a un niño. Sólo conservaba la mirada profunda, los ojos de pupilas como carbones, que daban la impresión de conducir a un túnel sin fondo. Eso Eugenio lo recordaba muy bien de su encuentro anterior cara a cara, durante el juicio de 1890. Ahora, al comenzar a conversar con él, se desconcertó aún más: la voz del Chalequero era de marcado tono infantil, quebradiza, como si estuviera a punto de echarse a llorar. Por un instante dudó en utilizar la pequeña daga que introdujo en una de sus botas. Los guardias que lo condujeron a la celda lo revisaron superficialmente, pues el permiso para ver al preso lo había expedido el inspector Roumagnac. Sin embargo, no debía dejarse engañar por aquella apariencia de fragilidad: el Chalequero había vuelto a matar, y lo volvería a hacer si recuperara la libertad. Ya en una ocasión se había librado de la muerte. ¿Cómo lo consiguió? Para Eugenio, al igual que para muchos de sus colegas, era un misterio. Tras el juicio de 1890 Francisco Guerrero fue condenado a la pena capital, pero el Señor Presidente lo indultó, y cambió la sentencia por una reclusión de veinte años en San Juan de Ulúa. ¿Qué llevó al Dictador a tomar semejante decisión? Tal vez nunca lo sabría. El mal tomaba caminos misteriosos. Por lo mismo, Eugenio no podía permitir que el Chalequero eludiera nuevamente su destino, aún a costa de su propia libertad.

—¿Me recuerdas? —fue lo primero que le preguntó.

El Chalequero le lanzó una rápida mirada. Después se concentró en sus uñas mugrientas.

—No te conozco —respondió.

Eugenio sintió que la sangre le hervía. Aquel vejes-

torio no lo recordaba; en cambio, Eugenio había pensado

en él cada día de los últimos veinte años.

—¿Te dice algo el nombre de Murcia Gallardo?

En esta ocasión, el anciano ni siquiera lo volteó a ver.

—Hay tantas mujeres…

Eugenio se dejó llevar por el odio acumulado, y deslizó su mano al interior de la bota.

—¿Sabes algo? No eres el único Ángel de la Muerte. Habem…

—Yo no maté a nadie —el Chalequero lo interrumpió.

La frase desconcertó a Eugenio. Intrigado, retiró su mano de la bota.

—¿Cómo?

—Escribe eso en tu periódico. Agarraron al hombre equivocado —la voz le tembló—. Soy inocente. Pregúntales a mi mujer y a mis hijas.

Tras el breve momento de confusión, Eugenio comprendió: el Chalequero tenía miedo de morir. Matarlo ahora sólo acortaría su tormento. Decidió que, contra ese infeliz, no había que empuñar el cuchillo sino la pluma. Como reporter terminaría de hundirlo.

Eugenio suspiró, aliviado. No era necesario que se convirtiera en asesino.

8

Ciudad de México, julio de 1888

Ese día amaneció nublado. Las torres del Castillo de Chapultepec asomaban entre nubes espesas, dando la impresión de ser una fortaleza construida en el aire. Un testigo, que presenció el suceso escondido detrás de unos árboles, afirmaría más tarde lo siguiente: era como si los mismos Dioses, sabedores de lo que se

avecinaba, hubieran mandado tapar el sol para que ninguno de los participantes fuera cegado en el instante crucial. La solemnidad que rodeaba al evento era interrumpida ocasionalmente por los mugidos de las vacas en los establos cercanos. En un claro del bosque, los padrinos preparaban a sus respectivos ahijados para el duelo que estaba a punto de escenificarse. En un extremo estaba Ireneo Paz, fundador de La Patria, quien ya tenía experiencia a la hora de batirse, pues ocho años antes había dado muerte de manera ventajosa al poeta Santiago Sierra en un duelo efectuado en Tlanepantla. En el otro, visiblemente nervioso, aguardaba Eugenio.

El motivo de la disputa era Murcia Gallardo. Días antes, la publicación dirigida por Paz sacó un artículo que señalaba que la última víctima del Chalequero había sido vista flirteando con su asesino en la pulquería Las Tres Piedras, y que posteriormente abandonó el antro por su propia voluntad en compañía del criminal. Por lo tanto, ella misma era la principal responsable de lo que le había sucedido. El texto terminaba haciendo un llamado a todas las mujeres de vida licenciosa a cambiar de costumbres, y evitar así los peligros a los que las exponía su «profesión». Eugenio reaccionó mandando al periódico una carta en la que afirmaba que la muerte de Murcia se debía, sobre todo, a la impunidad con la que el asesino actuó durante años en la zona del Río Consulado. Con la intención de perjudicarlo, Ireneo publicó la misiva en la página editorial de La Patria, y la estrategia funcionó. Como consecuencia de sus declaraciones, que ponían en entredicho la eficacia de la policía, Eugenio fue despedido de El Nacional. Después, el intercambio epistolar entre los rivales se intensificó; de los argumentos se pasó a los insultos, y pronto el duelo tuvo una fecha.

Aunque estaban distanciados desde la muerte de Murcia, Eugenio le pidió a Julio que fuera su padrino. Éste acudió puntual a la cita, consciente de que su amigo necesitaba, más que nadie, consejos ante tal compromiso. No permitiría, bajo ninguna circunstancia, que Eugenio muriera, y fue preparado para ello. Cuando vio la torpeza con la que sostenía el florete, sacó una pistola, y se la escondió a su amigo en la bolsa del pantalón.

—Estás loco —le reclamó Eugenio—. Esto es un duelo de honor, no un fusilamiento.

—Será una carnicería si no me haces caso. Ese cabrón te hará picadillo, y después cocinará tamales con tu carne.

—No haré trampa.

Indignado, Eugenio sacó la pistola, y la arrojó a la tierra. Julio enfureció. Se le echó encima, y lo sujetó del cuello de la camisa.

—Entonces déjame ponerme en tu lugar. Aquí no vas a escribir cartitas, estás poniendo en riesgo tu vida.

Eugenio lo alejó de un empujón.

—Imbécil. Tú lo único que sabes blandir es el pincel.

—¡Yo me acuesto todas las noches con la muerte! —explotó Julio—. ¡Es mi amante!

Un carraspeo interrumpió la disputa. Ireneo Paz se había aproximado junto con su padrino.

—¿Todo en orden? Parece que el duelo se adelantó, pero con un participante equivocado.

Eugenio le lanzó una mirada iracunda a su rival.

—No se meta. Espere su turno.

Ireneo colocó la punta del florete en la barbilla de Eugenio.

—No tengo todo el día. Tampoco la paciencia para ver a dos escuincles pelearse. Esto es algo serio: no estamos en un baile.

—Yo no estaría tan seguro —dijo Julio. Había recogido la pistola y ahora le apuntaba a Ireneo. El rival de Eugenio palideció. Dio un paso atrás, balbuceando:

—T-tranquilo, yo…

Julio bajó la pistola hacia los pies de Ireneo y comenzó a disparar.

—Órale cabrón. ¡A bailar!

Presa del pánico, Ireneo movió los pies en un intento por esquivar las balas, mientras pedazos de tierra se elevaban arrancados por los disparos.

—¡Idiotas! —gritó Ireneo, mientras se alejaba sin dejar de levantar los pies, como si pisara carbones ardientes.

El testigo oculto tras un árbol, libreta en mano, afirmaría después que escuchó tres risas distintas cuando los disparos cesaron. La de Eugenio, la de Julio y tal vez la de Santiago Sierra, quien tuvo su venganza aquella mañana que los dioses escondieron el sol.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.