- -

- 100%

- +

Jazz Keller Bamberg

Das Saxofon ist zu einem Symbol für Jazz geworden. Doch es ist der Bass, der diese Musik prägt. Sein Pulsieren bedeutet Groove, Swing, Herzschlagen, wippende Tanzbeine, Ruhepol. Das Bild der Künstlerin Sabrina Catowiez trägt den Titel „Jazz Shape Bass“. Die Skizze ist 2007 im Bamberger Jazzkeller entstanden.

© Sabrina Catowiez / www.sabrina-catowiez.de

150 Jahre Jazz

In dem Jahr, als dieses Buch geschrieben wurde, war der Jazzclub Bamberg 39 Jahre alt. Wie alt der Jazz ist, liegt im Dunkeln. Jerry Roll Morton behauptete jedoch, 1902 habe er den Jazz erfunden. Nach dieser Legende wären der Jazz und der Jazzclub 2013 zusammengerechnet 150 Jahre alt. Wie exakt diese Datierung ist, sei dahin gestellt. Ob mit oder ohne Legende, gilt es dem Jazzclub zu gratulieren.

Was hat ein Lokalereignis mit der Weltgeschichte zu tun? Ganz einfach: Jazz ist in einem globalen Rahmen entstanden, lange bevor das Wort Globalisierung die Runde machte. Im Melting Pot New Orleans flossen Strömungen aus beinahe der ganzen Welt zusammen. Von hier aus ging der Jazz um den Globus. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte lieferte somit die Kunst die frühesten Dokumente eines Prozesses, der erst viel später begrifflich eingezäunt werden sollte. Daher ist Jazz sehr viel mehr als nur Musik. Jazz erzählt nicht nur von der Emanzipation der Afroamerikaner, sondern von einer größeren Freiheit: einer Freiheit des Denkens und einer Freiheit des Improvisierens.

Um diese Freiheiten geht es auch in der Geschichte des Jazzclubs Bamberg. Der Keller ist dabei ein Symbol für (Sub-)Kultur und Geselligkeit, eine schützenswerte Nische abseits der Hauptverkehrswege. Seine Geschichte wird anlässlich des Jubiläums auf den folgenden Seiten erzählt. Zentrale Themen werden dabei mehr essayistisch angedacht denn analytisch seziert. Durchweg kommen viele Zeitzeugen zu Wort. Geschichte und Zeitgeschichte fließen ineinander. Das gilt auch für die Interviews mit Musikern, die im Anschluss an die Chronik zu lesen sind. Sie reflektieren – zumindest teilweise – die im Keller gepflegte Vielfalt des Jazz.

Oliver van Essenberg

Bamberg, September 2013

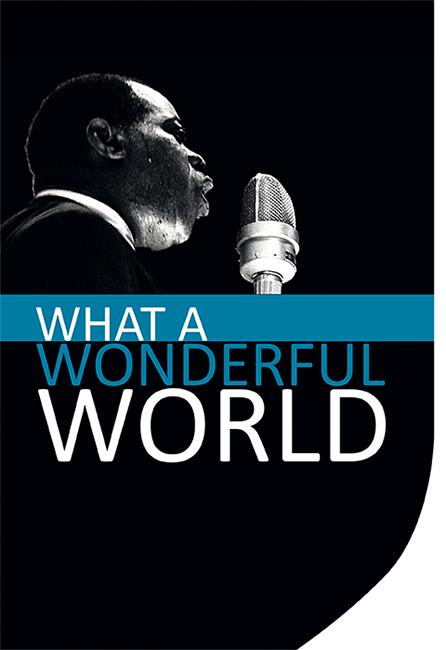

Zeitgenosse Armstrong – Jazz zwischen Traditionspflege und Erneuerung

Jazz zwischen Traditionspflege und Erneuerung

Wenn sich ein Jahrzehnt neigt und das nächste am Horizont auftaucht, geht der Blick noch einmal zurück. So auch beim Jubiläum des Jazzclubs Bamberg. Mit dem Pressesprecher des Clubs sitze ich im hinteren Eck des Kellers. Hier beginnt meine Reise zu den Anfängen des Jazzlebens in Bamberg, hier sprechen wir über das Buch, das die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte aufrollen soll. Als Autor der Lokalhistorie muss ich nicht bis New Orleans zurück, wo einst der Blues als Volksmusik der nordamerikanischen Sklaven entstanden ist. Doch ohne Vorgeschichte geht es auch nicht.

Als mein Gegenüber Bier holen geht, lehne ich mich im schwarzen Ledersofa zurück, lasse die Gedanken schweifen und überlege mir eine von mehreren möglichen Ausgangssituationen.

1947 ist ein wichtiges Jahr in der Geschichte des Jazz. Am 17. Mai gibt Louis Armstrong ein Konzert in der New Yorker Town Hall. Nicht irgendeines. Das erste Konzert mit der „All Stars“ Combo. Ein historisches Konzert. Es ist die Zeit, in der zwei gegenläufige Entwicklungen den Jazz prägen: Bebop und das New-Orleans-Revival.

Nürnberg hatte ihn, Bamberg nicht, dafür kamen andere – Louis Armstrong bei einem Konzert in der Messehalle, 1959.

© Werner Kohn

Den Lichtfiguren beider Strömungen, Charlie Parker und Louis Armstrong, ist die Kommerzialisierung des Big-Band-Jazz zuwider. Armstrongs Konzert in der Town Hall markiert einen Wendepunkt in seiner Karriere. Als Louis Armstrong and his All Stars kehrt er zu seinen musikalischen Wurzeln zurück und löst wenig später seine Bigband auf. Welche Mächte des Universums in diesem Jahr genau walteten, weiß ich nicht. Sicher ist, dass diese Band die vielleicht bekannteste Formation in der gesamten Geschichte des Jazz werden sollte.

1947, da läuft in den Kinos auch der Film „New Orleans“ an, mit Louis Armstrong als gutmütigem „Onkel Tom“ und Billie Holiday als Dienstmädchen. Eine in Klischees badende Hollywood-Produktion. Die Realität in den USA sieht leider nicht besser aus. Rassentrennung ist allgegenwärtig, auch bei Konzerten. Nur in kleinen Kellerclubs ist die Situation entspannter.

Armstrong kann seine Popularität nutzen, um gemeinsam mit Weißen auf großen Bühnen aufzutreten.

© Werner Kohn

Vielen afroamerikanischen Jazzern, speziell aus der Bebop-Szene, gilt er jedoch als zu angepasst.

Ich stelle mir eine Begegnung mit Louis Armstrong in der Künstlergarderobe des Jazzkellers vor. Im Gang zur Garderobe hängen Fenster in die Vergangenheit. Miles Davis und John Coltrane schauen unverwandt zur Seite. Miles Davis sagt:

„Man kann nichts auf der modernen Trompete spielen, das nicht von Louis Armstrong kommt. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der er schlecht auf der Trompete klang. Ich liebte es,wie er spielte und sang.“

John Coltrane sieht ernst drein und schweigt. Gerne würde ich Davis fragen, was der moderne Jazzer am Traditionalisten Armstrong bewundert. Aber ein Kellergang mit zwei Bildern ist nicht der richtige Ort, um eine Diskussion zu beginnen.

Armstrong wartet in der Künstlergarderobe. Er ist in einen eleganten Smoking gekleidet und hat sich ein paar Delikatessen kommen lassen. Weiß er, dass er eine Person der Weltgeschichte ist? „Ich bin aus dem Jahr 2013“, beginne ich mein Gespräch und schmunzle. Es scheint ihn nicht zu überraschen. „Herr Armstrong, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Sie immer noch ein großes Vorbild für viele Jazzer sind, auch für junge.“ Armstrong lacht – mit mississippi-breitem Zähneblecken – und mir fällt ein Stein vom Herzen. „Der Bebop mag für Sie erstmal ein Schock gewesen sein...“, fahre ich fort. Da redet er schon drauf los:

„Die wollen sich nur aufspielen. Sie spielen diese merkwürdigen Akkorde, keine richtigen Melodien und keinen tanzbaren Beat. Sie sind arm und kriegen keine Jobs. Das haben Sie von diesem modernen Mist.“

– „Einige Hörer sehen darin eine Entwicklung von der populären Tanzmusik zur Kunstmusik.“

– „Wenn es die Hörer mitreißt, ist es Unterhaltung, wenn nicht, ist es Kunst.“

Ich könnte ihm sagen, dass viele Modern-Jazz-Musiker ihr Bild von ihm in Zukunft noch revidieren werden, dass sie seine bleibende Leistung anerkennen werden. Ich könnte auf Miles Davis verweisen, der 1945 Mitglied in Charlie Parkers Quartett war. Aber ich bezweifle, dass Armstrong die Zukunftsgeschichte glauben würde. Er singt: „The fundamental things apply as time goes by.“ „Ein schöner Song“, denke ich. „Was halten Sie davon, wenn wir Ihre Musik als Volksmusik bezeichnen?“

– „Jede Musik ist Volksmusik. Ich kenne keine andere. Oder hat schon jemand ein Pferd gesehen, das Musik gemacht hätte?... Als wir in Mailand spielten...nachdem mein Konzert vorbei war, musste ich schnell rüber zur Scala und bei diesen berühmten Typen – wie Verdi und Wagner – dabei sein... und Fotos machen, weil die Leute sagen, unsere Musik ist die gleiche: Wir spielen sie beide aus dem Herzen.“

– Singen Sie auch gerne romantische Lieder?

– „Die Erinnerung an das, was war, ist wichtig für einen Jazz-Musiker. So etwas wie Menschen, die in einer heißen Nacht im Mondlicht singen oder Dinge, die vor langer Zeit gesagt wurden... Wenn ich spiele, denke ich einfach an all meine glücklichen Tage, und dann kommen die Noten von ganz allein.“

Die Erinnerungen durchmischen sich in Armstrongs Biographie mit Legenden. Eine oft erzählte Anekdote geht so: 1925 soll ihm während einer Aufnahme in einem Tonstudio der Songtext vom Notenständer gefallen sein. Der Produzent machte nervöse Handbewegungen, die „Weiter, weiter“ bedeuteten. Denn die Studiozeit war teuer, und die Walzen konnten nur einmal bespielt werden. Also sang Armstrong weiter und als ihm nichts mehr einfiel, fing er an zu scatten. Die Aufnahme wurde berühmt.

Ich höre, wie Armstrong singt, die Vokale strömen breit dahin, mit rauchiger Kehle verprasst er die Luft, die Stimme ist sein Instrument. Gerne würde ich jetzt einsteigen, so wie er singen, erzählen, scatten, spielen, alles auf einmal, aber ich bringe keinen Ton heraus, nicke mit dem Kopf zur Musik und sage wie zu mir selbst „Ja“. Mein Nicken im Rhythmus wird zum zwanghaften Kopfwackeln.

Ja, die Seele des Jazz verdichtet sich in Momentaufnahmen wie diesen. Die Musik ist aus sozialen Techniken, die der Bewältigung einer konkreten Situation dienen, entstanden. Jazz ist noch dazu die einzige Improvisationsmusik, die eine Tradition entwickelt hat. Es ist alles schon im frühen Jazz angelegt. Ohne ihn kein moderner Jazz, ohne ihn kein „Jazz Keller Bamberg“. Danke, Louis Armstrong!

Ich zucke zusammen, als mich mein Gesprächspartner des Jazzclubs unvermittelt antippt. „Es hat ein bisschen länger gedauert an der Theke“, entschuldigt er sich. „Da bist du ja, endlich“, sage ich. „Mein Hals ist schon ganz trocken.“

Anmerkung des Autors: Die kursiv gesetzten Zitate stammen von den jeweiligen Personen (Miles Davis bzw. Louis Armstrong) oder werden diesen zugeschrieben.

Mit den Amerikanern kam auch der Jazz: Festzug der US Army Band 1956. Der Jazz ist geblieben.

© Emil Bauer / Stadtarchiv Bamberg

D 2088+75145-18

Neues aus der Parallelgesellschaft – Der Jazz trifft in Bamberg ein

Der Jazz trifft in Bamberg ein

Der Keller ist ein verschwiegener Ort. Nur zur späten Stunde beginnen die Erdkräfte zu rumoren. Zur Eingangstür an der Straße dringt Gemurmel. Die Tür fliegt auf, Musik rauscht vorbei, zerrissene Melodien zwischen einem plötzlichen Redeschwall, der von der Treppe her kommt. Klangfragmente in irrwitzigem Tempo. Der Keller ist mal wieder rappelvoll und die Band bringt den Raum zum Swingen.

Während in den USA und in vielen Großstädten Europas in den 1950er Jahren der Bebop tobte, eine neue, revolutionär anmutende Variante des Jazz, bei der schwarze Musiker wie Charlie Parker, Dizzie Gillespie und Thelonious Monk selbst ausgelassene Swing-Formationen gnadenlos an die Wand spielten, war im gutbürgerlichen Bamberg im Grunde alles ganz normal. Man ging wieder einmal nicht in den Keller, sondern auf den Keller, hinauf zu einem der sieben heiligen Hügel, auf denen das Bier fließt. Dort, unter den Bierpilgergärten, befinden sich, wie jedes Kind in Bamberg weiß, die Keller, die einst, einem begehbaren Kühlschrank gleich, vor allem dazu gedient haben, den Bamberger Urstoff frisch zu halten.

So ein Keller ist eine nützliche Erfindung. Im Krieg war er der nützlichste Raum überhaupt. Eine Lebensmöglichkeit, oft sogar die einzige und letzte Rettung. Um dem Wahnsinn und der Zerstörung zu entkommen, gingen die Menschen nicht hinaus ins Freie, sondern in die entgegengesetzte Richtung. In den privaten Kellern und in den Stollenanlagen am Stephansberg waren sie geschützt vor der größten Sinnlosigkeit. Andernorts boten gut ausgestattete Luftschutzkeller sogar Radioempfang und Musik. Davon konnten die meisten Zeitgenossen, denen unter der Erde nicht viel mehr geblieben war als ihre Existenz, jedoch nur träumen.

Dass ein Keller neben seiner Funktion als Schutz- und Lagerraum ein ausgesprochen nützlicher Ort ist, um laute Musik zu hören, kann man sich mit etwas Phantasie leicht vorstellen. Praktisch hatte es keinerlei Bedeutung. Bis zu dem Moment, als die Gotterdämmerungsmusik des Großdeutschen Rundfunks zu Ende war und die ersten befreienden Takte des Jazz erklungen. In der amerikanischen Besatzungszone lief der Sender AFN (American Forces Network) und in Frankfurt öffnete schon 1952 der erste deutsche Jazzkeller die Tür. So ein bisschen wie in Paris, in den „Existenzialistenkellern“ sei da die Atmosphäre gewesen, erinnert sich ein Jazz-Fan, die ehemalige Sekretärin der Deutschen Jazz-Förderation Marianne Glier[1]. Immer gerammelt voll sei es da gewesen. Natürlich hätten alle Rothhändle und Gauloises geraucht, nur schwarze Zigaretten, das hätte dazugehört. Die Musiker spielten in den Anfangsjahren ohne Gage, für ein Bier oder einen Whiskey. Ein fast schon privates Refugium entstand so, Treffpunkt für Musiker aus Übersee, GIs aus den Kasernen sowie Lokalmatadoren.

Auf das frankophile „Domicile du Jazz“ in Frankfurt folgten das „Cave 54“ in Heidelberg – die „Höhle“ – und das Nürnberger „Jazz Studio“ am Paniersplatz, das eines der ältesten kontinuierlich fortbestehenden Jazzlokale der Welt werden sollte. Auch hier hätten die Musiker nicht von einer Gage gesprochen, weiß der Gründer und langjährige Mastermind des Nürnberger Clubs Walter Schätzlein[2] zu berichten. Die Mietkosten seien so gering gewesen, dass sie von den Mitgliedsbeiträgen und dem Verkauf der Getränke bezahlt werden konnten. Und die Klaviere seien einem damals für 50 bis 100 Mark nachgeworfen worden. Nachdem die Musiker so lange drauf gespielt hatten, bis die Instrumente nicht mehr taugten, habe man sie ein bisschen außerhalb in ein Gartengrundstück geschafft und wieder ein neues genommen. „So einfach war das“, so Schätzlein[3]. Und irgendwann, wenn genügend Klaviere zusammen waren, hätten die Mitglieder ein Happening gemacht, diese angezündet und mit riesigen Hämmern zerschlagen. Eine richtige Orgie sei das gewesen, da schwärmten die Leute im Nachhinein noch davon.

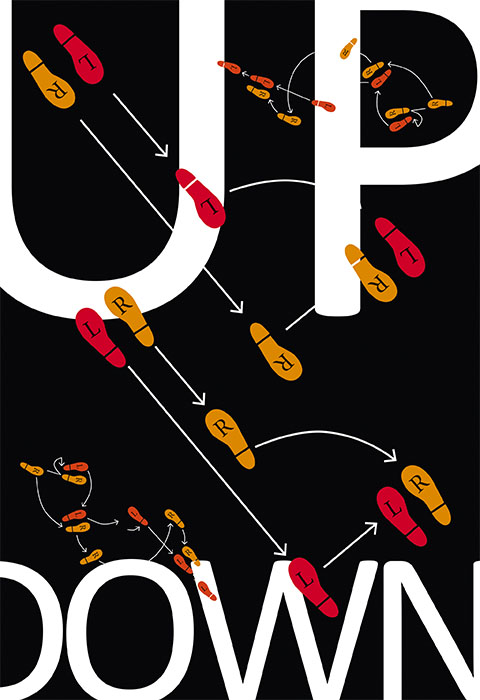

Ernste Zuhörer tanzen nicht

Andere Clubs kennen ähnliche Entstehungsgeschichten. An diesen Spielorten erlebten jene Zeitgenossen aus der Generation der Früh-68er, die sich über längere Zeit als Musiker, Journalisten, Fotografen, Veranstalter, Grafiker oder auch Agenten mit dem Jazz befassten, ihre Initialzündung. Wie heiß es dabei herging, offenbarten die Tänze, die Mara Eggert[4], Jazzfotografin und Filmerin als Zwischending zwischen Rock and Roll und einem wilden, irgendwie afroamerikanischen Bebop-Stil beschreibt, mit „wahnsinnig schnellen“ und „wahnsinnig vielen Schritten, natürlich auseinander getanzt.“ Dagegen konnte der in der Tanzstunde gelernte, eng an eng getanzte „Foxtrott“ kaum noch mithalten. Nur eine kleine Gruppe „anspruchsvoller“ Zuhörer hatte dem Tanzen gänzlich abgeschworen, so wie auch Jazzkritiker wildes Tanzvergnügen unter Generalverdacht gestellt hatten.

In Bamberg, wo die Bürger die Wonnen der Normalität intensiver genossen als in den Metropolen, war das Phänomen Jazz fast nicht wahrnehmbar. Nein, ein Keller nach Pariser Art, der sich dem Modern Jazz verpflichtet hatte und in dem Rassenunterschiede aufgehoben schienen, so etwas Verruchtes und Verrauchtes, eine Keimzelle der neuen Bohème, hätte in der Domstadt, weiß Gott, keine Gemeinde gefunden.

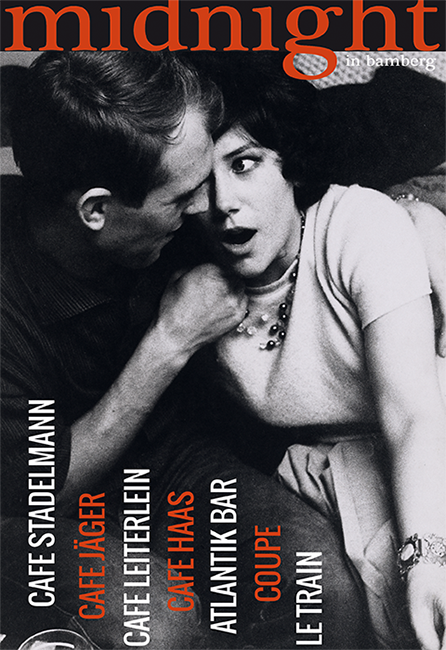

Winzige, verstreute Einheiten sollten es sein, aus denen der Jazz hervorging. Wichtige Spuren führen in den Keller des ehemaligen „La Paloma“ Clubs, in der Oberen Königstraße, Ecke Luitpoldstraße, wo heute der „Morph Club“ groovt. Am Ende der Treppe ging es in einen großen Raum, der mal gastronomisch, mal, durch geschwindes Umbauen, für Konzerte in Beschlag genommen wurde. Auf der Bühne wartete stets ein Klavier. Obwohl relativ dunkel, verbreitete der fast rechteckige Raum mit den geraden Wänden eher die Atmosphäre eines Nacht-Clubs als eines urigen Kellers. Einschlägige Adressen waren auch das „Café Stadelmann“, Franz-Ludwig-Straße, und zwei Nachtlokale, die im Nachgang zum „Stadelmann“ eingerichtet wurden: Das war im ersten Stock die „Atlantik-Bar“, im Keller das „Coupe“, Vorläufer des „Le Train“.

Zu den verblassten Stätten gehören auch das „Café Jäger“ in der Pödeldorfer Straße, das „Café Leiterlein“ in der Judenstraße, Ecke Eisgrube (heute ein Studentenwohnheim), das „Elefantenhaus“ in der Generalsgasse – noch erkennbar am Elefanten-Ausleger – und das „Café Haas“ in der Sandstraße, Wegbereiter der bis heute fortbestehenden „Haas-Säle“. Hier wie dort wurde regelmäßig live gespielt und immer auch ein wenig Jazz, dazu viel Kommerz, Hits der Schlagerwelle, „angejazzte“ Tanzmusik. Im halbseidenen Nachtclub „La Paloma“ hat sich ein holländischer Pianist namens Addy van Zijl mit seinen Begleitern Fred Hofmann (Tenorsaxophon) und Rudi Ochs (Drums) sogar an Modern Jazz gewagt. Von dessen Spielarten konnte sich hier am ehesten noch „Cool Jazz“ behaupten – der in sich gekehrte Bruder des extrovierten Bebop, für intimen Paartanz wie geschaffen.

Szene aus dem Café Jäger. In den einschlägigen Cafés und Clubs kam man sich näher.

© Werner Kohn

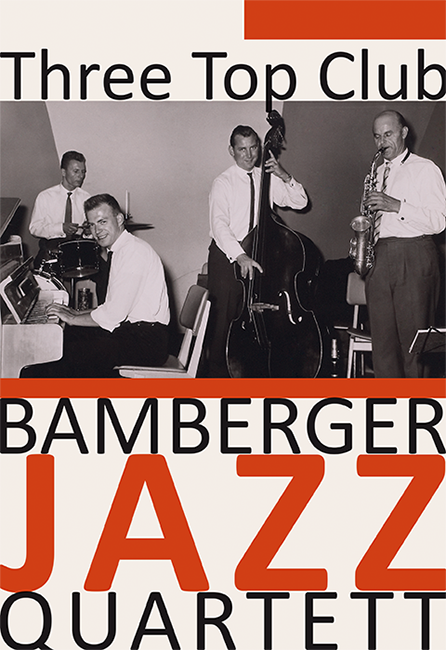

Bamberger Jazzer der ersten Stunde zu Gast im Three Top Club der Warner Barracks (v.l.): Günther Kunz (Drums), Tex Döring (Piano), Otto Herzog (Bass), Willi Daubitz (Altsaxophon).

© Alfred Bärtl

Freiheit hinter Stacheldraht

Von den eigentlich einflussreichen Brutstätten der Jazz-Szene nahm indes kaum ein Bürger Notiz. Wie auch? Denn diese Clubs waren für die meisten Menschen so weit weg wie Amerika. Besser: Sie waren Klein-Amerika in der Stadt, auf dem Areal der US-Kaserne gelegen und folglich für die Bamberger Bevölkerung gesperrt. Glücklich, wer hinein durfte. Die täglichen Konzerte boten deutschen Musikern die Gelegenheit, für gutes Geld zu spielen. Wer dort auftrat, konnte zugleich auch Kontakte knüpfen, Noten ergattern und dem amerikanischen Lebensstil frönen, zum Beispiel Torten, Hamburger und dreifarbiges Eis genießen. Für den Bamberger Tex Döring markierte der erste Auftritt 1958 bei den Amerikanern den Beginn einer langen Karriere als ambitionierter Jazz-Pianist. Ähnlich wie der Trompeter Otto Herzog, eine weitere Schlüsselfigur der frühen Jahre, brannte er bereits seit dem Kriegsende für die amerikanische Musik, war er schon in verschiedenen Richtungen musikalisch aktiv, hatte Schallplatten abgehört und nachgespielt.

Das Eisen musste nur noch geschmiedet werden, hierfür waren die Ami-Clubs genau der richtige Ort. Otto Herzog bestätigt, dass er dort das Improvisieren gelernt habe. Das A und O sei die Amiclub-Zeit gewesen, ergänzt Tex Döring. Gespielt wurde im Offiziersclub, zu einem Drink nach dem Essen, als „Chill-Down“, im Ballroom, wo 50 bis 60 Menschen, zum Teil in hocheleganten Ausgehuniformen, die Frauen in Petticoats, das Tanzbein schwangen, im „Three Top Club“, wo die Getränke billig und der Sound zur Unterhaltung der Soldaten kommerzieller sein mussten, und schließlich in der Bar, wo der Tag mit Cocktail-Musik zur Neige ging.

Die Beschäftigung in den amerikanischen NCO-, Officer’s und EM-Clubs (NCO = Non Commissioned Officers, EM = Enlisted Men) schuf die Voraussetzungen für eine eigene künstlerisch motivierte Jazz-Szene, die sich parallel zu Schlagern, Rock and Roll und Beat entwickelte. Albert Mangelsdorff, Hugo Strasser und Klaus Doldinger, um nur einige Recken zu nennen, hatten ihr Handwerk ebenfalls in den Kasernen gelernt. In Bamberg hießen die einschlägigen Bands Remi Dixielanders und Modern Jazz Group. Gelegenheitsjobs waren ihre Masche: Engagements in den Ami-Clubs, Bälle für Verbindungen, Tanzabende, Hochzeitspartys usw. Die Musiker kamen aus der Stadt und aus dem Umland, reisten als Jazz-Fans umher und steckten Freunde mit ihrer Begeisterung an. Und – endlich! – Anfang der 1960er Jahre war die Zeit reif für das erste öffentliche Jazz-Konzert mit einheimischen Musikern.

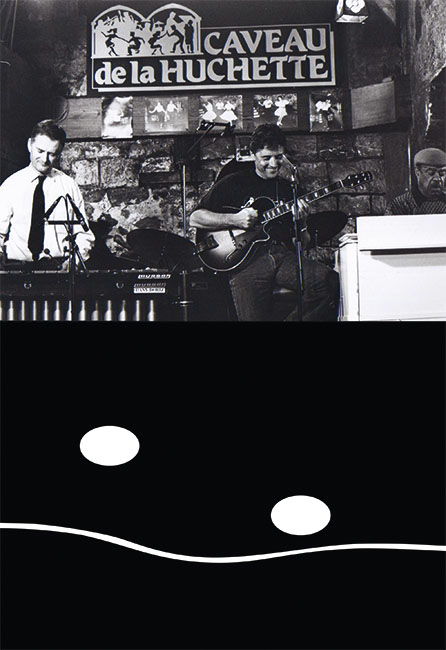

Pariser Existenzialistenkeller – im Bild: Caveau de la Huchette im Viertel St. Germain – waren Vorbild für viele andere Jazzkeller. Ein europäisches Phänomen: Man feierte Jazz als Kunstmusik und verehrte afroamerikanische Musiker als Stars. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit überall.

© Davis Distel / Caveau de la Huchette

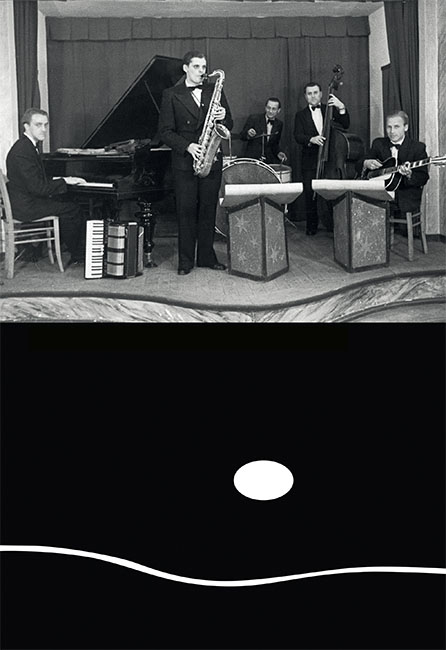

Tanzkapelle im Bamberger Keller La Paloma, Luitpoldstraße, anno 1950. Damals waren Unterhaltungsmusiker noch schick gekleidet.

© Max Gardill / Stadtarchiv Bamberg D 2020+1047-1-7

Hochzeit für ein Jahr – Der Triumphzug des ersten Bamberger Jazzclubs

Der Triumphzug des ersten Bamberger Jazzclubs

„Im Anfang war der Club und der Club war der Anfang.“ Mit diesen geflügelten Worten leitet der Zeitzeuge Tex Döring die Erinnerungen seines ersten Jazzfoto-albums ein. Meinte Tex Döring auch speziell den Ami-Club und seinen ersten öffentlichen Auftritt, lässt die Formulierung doch eine erweiterte Deutung zu. Wo die Amerikaner waren, war der Jazz und von der eigenen kleinen Jazz-Szene in der Stadt war es nur noch ein Schritt zum ersten Bamberger Jazzclub.

Im Wilde Rose Keller, Keßlerstraße.

© Werner Kohn

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.