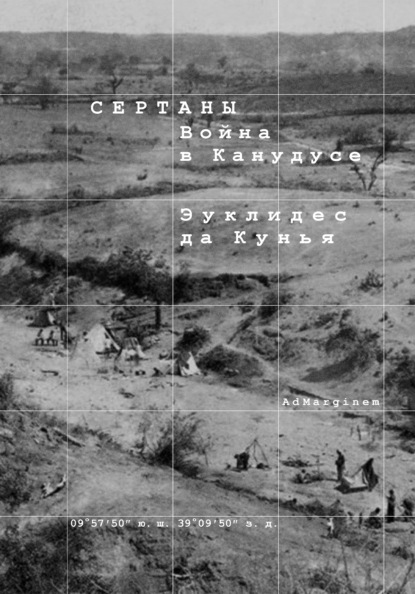

Сертаны. Война в Канудусе

- -

- 100%

- +

Издано при поддержке Посольства Бразилии в Москве, Фонда Национальной библиотеки Министерства культуры Бразилии и Института Гимараес Роза Министерства иностранных дел Бразилии.

Переводчик выражает благодарность Виктории Миловидовой, Наталье Вихревой и Анастасии Солоповой за поддержку и ценные наблюдения, а также редактору Ольге Окуневой за неоценимые советы и плодотворное сотрудничество.

Перевод

Владимира Култыгина под редакцией Ольги Окуневой

Предисловие

Ольга Окунева

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025

⁂Предисловие

Книга, которую читатель держит в руках, является классикой бразильской литературы: в 2002 году отмечалось столетие ее выхода в свет. Однако не только по случаю юбилейных торжеств, но и без них произведение Эуклидеса да Куньи продолжает изучаться несколькими поколениями исследователей в рамках самых разных гуманитарных дисциплин, не говоря уже о всевозможных адаптациях для кино– и телеэкрана, театральных подмостков и фестивальных площадок. Научные исследования дополняются инициативами иного характера. Вот уже более двадцати лет два небольших городка в бразильской глубинке (Сан-Жозе-ду-Риу-Парду и Сан-Карлус, оба в штате Сан-Паулу), где в 1898–1901 и 1901–1903 годах в свободное от основной работы инженером время автор составлял и готовил к публикации первое и второе издания книги, ежегодно устраивается недельный фестиваль в честь Эуклидеса да Куньи и его главного сочинения; третий городок (Кантагалу, штат Рио-де-Жанейро) – в котором автор появился на свет – включился в череду таких коммеморативных мероприятий чуть позже, в 2009 году, когда широко отмечалось столетие смерти Эуклидеса да Куньи: там появился его музей, а общественности был представлен обширный научно-просветительский и культурный проект «Сто лет без Эуклидеса».

«Красивое имя – высокую честь» первой и главной книге Эуклидеса да Куньи и у современников, и у потомков обеспечили не столько ее художественные особенности, сколько грандиозность замысла: через рассказ о трагическом событии из совсем недавней истории Бразилии показать особенности формирования бразильской нации и шире – трагедию столкновения цивилизации и варварства. Энергия и страсть, с которыми этот замысел был воплощен, чувствуются и по сей день, даже если сейчас многое видится иначе (зато другое – через сто лет – оказывается созвучным новым временам).

Эуклидес да Кунья открыл само́й бразильской читающей публике мир бразильской же глубинки («серта́нов») с очень специфическим историко-культурным колоритом, показанным через призму масштабного вооруженного противоборства местного населения с правительственными силами. События этого гражданского конфликта (война в Канудусе, 1896–1897) были прекрасно известны современникам и не требовали объяснений. Чуть больше пояснений понадобится современному бразильскому читателю, однако общая канва и сейчас остается для него очевидной. Нам же, более чем сто двадцать лет спустя и на другом конце земного шара, придется подходить к книге издалека – подобно тому как нынешнему бразильцу, который начнет читать перевод «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого, непременно потребуется сделать такое же усилие, только уже на своем месте.

Продолжая цепь неожиданных аналогий с «Севастопольскими рассказами», заметим, что для нас сейчас это художественное произведение, хотя современники откликнулись именно на его публицистичность и называли очерки, составившие цикл, «статьями». Толстой в Севастополе был действующим военным (артиллеристом, командующим несколькими батарейными орудиями), и при этом его рассказы воспринимаются как яркая журналистская работа. Эуклидес да Кунья – по образованию военный инженер, но занимавшийся на тот момент журналистикой – опубликовал несколько эссе о новом этапе военной кампании, приковавшей к себе взоры всей Бразилии, и в числе прочего высказал ряд профессиональных соображений о наилучшей тактике в условиях весьма своеобразной местности. Эти его рассуждения вкупе с яркой полемической окраской статей привлекли внимание издателя крупной газеты: он предложил Эуклидесу да Кунье стать корреспондентом с места событий, и тот получил возможность сопоставить свои исходные представления с реальностью. Итог оказался неожиданным: Эуклидес да Кунья действительно отправлял в редакцию донесения с театра военных действий и вел свой собственный дневник, однако полученные впечатления настолько изменили его картину мира, что книга, возникшая по итогам кампании, получила совершенно иную направленность.

Толстой времен «Севастопольских рассказов» стремился передать точные приметы времени и детали быта солдат и офицеров, действуя в традициях так называемой натуральной школы. Эуклидес да Кунья полагает необходимым, помимо этого (а точнее сказать – прежде этого), представить своему читателю место действия: закрытый мир внутренних засушливых областей северо-востока Бразилии, породивший определенные человеческие типажи и своеобразный уклад жизни. Толстой уже позже, в «Войне и мире» (а в полной мере – в публицистических произведениях конца жизни), станет высказывать обобщающие суждения об истории, столкновении воль, роли личности, прогрессе, религии. Эуклидес да Кунья в своем стремлении объяснить читателю истинный характер совсем недавно закончившейся войны будет прибегать к достойным памфлета хлестким формулировкам уже сейчас, в своем первом произведении. Этот душевный жар и «крик протеста», говоря словами самого автора, заставит нас вспомнить Короленко времен Мултонского дела и дела Бейлиса; Чехова и его принципиальную решимость ехать на Сахалин, даже ценой подорванного здоровья; Достоевского и его впечатления от пребывания в Омском остроге. Идущий контрапунктом к памфлетным высказываниям лиризм и поэтичность бразильского автора в описании жестокой и прекрасной природы и сумевшего научиться жить в ее ритмах человека, быть может, напомнят нам о «Дерсу Узала» Арсеньева; этнографические зарисовки повседневных занятий жителей и их специфической религиозности – «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского, запечатлевшего скрытый от внешнего взгляда уклад заволжских старообрядцев.

Разумеется, весь подобный ряд «сравнений новых, сочетаний странных» есть лишь вольные ассоциации; их задача – развеять возможные сомнения русскоязычного читателя в том, что ему под силу будет проникнуть в мир сертанов – иссушенных яростным солнцем плоскогорий северо-востока Бразилии, что отделены от океанского побережья горными цепями. Эти края разительно отличаются от расхожих представлений о бразильских тропиках и амазонских джунглях – но ведь и Русский Север, европейское Нечерноземье, Уральские горы, Поволжский регион, предгорья Кавказа и южнорусские степи тоже оказываются за пределами стереотипов об одних лишь сибирских морозах…

⁂«Сертаны» Эуклидеса да Куньи – произведение в высшей степени полифоничное и сочетающее в себе черты многих жанров. Оно начинается с весьма дотошного описания геологического строения, особенностей рельефа и сопряженных с ним климатических условий того края, где будет разворачиваться действие (но развернется оно еще не скоро). С тем же тщанием будут разобраны прочие физико-географические особенности, за которыми последует рассказ о специфичной флоре и фауне края. Впрочем, подобный научный ригоризм (автор настаивал на его важности для воплощения своего замысла) будет оттенен поэтическими зарисовками и описанием драматических контрастов в состоянии природы. Этот раздел под названием «Земля» занимает не менее четверти книги!

Второй раздел – «Человек» – все еще остается повествованием эрудита, над которым время от времени верх берет полемист: исторический очерк заселения края и особенностей формирования там смешанного населения будет подан в своеобразном ключе. Такими широкими мазками набрасывать картину исторического процесса формирования народов могли бы Костомаров и Ключевский (и их исторические работы, отличавшиеся художественно-публицистическим стилем, имели столь широкий общественный резонанс). В этом же разделе появляются те персонажи, которые пока что всесторонне описываются, но действовать будут позже: жители сертанов и бродячий проповедник Антониу Консельейру, которому суждено было в дальнейшем стать духовным лидером огромной общины верующих, оказавшихся в состоянии острого конфликта с государственными властями. Важно подчеркнуть, что все эти персонажи не являются вымышленными (в случае жителей сертанов речь идет о собирательных образах), хотя автор прибегает к литературным приемам для их характеристики.

Наконец, третий раздел – «Битва» – сводит воедино обстоятельства места и действия. Эуклидес да Кунья пишет о войне в Канудусе: ожесточенном противостоянии той самой общины последователей Консельейру и правительственных сил, посланных подавить то, что было сочтено мятежом против государства. История трех карательных походов, неожиданно оказавшихся провальными для экспедиционных войск, и четвертого похода – долгого, сложного и лишь с огромными трудностями выполнившего свою задачу – не является вымышленной, но подана так, что читатель с замиранием сердца следит за всеми перипетиями, а автор не забывает подогревать его нетерпение: обрывает повествование на самом драматичном месте или эффектной финальной фразой нагнетает напряжение. Некоторые фрагменты этого раздела отличаются настоящей кинематографичностью: последовательной сменой планов, показом действия с высоты птичьего полета, чередованием акцентов то на коллективном, то на индивидуальном действии. Здесь же, наряду с художественными описаниями и литературными композиционными решениями, встречаются и выдержки из официальных отчетов, и порой приводящая в отчаяние своей подробностью детализация войсковых маневров, похожая на пересказ топографической карты, и нелицеприятная критика автором стратегических и тактических решений руководства через призму именно военно-инженерного опыта (эти рассуждения оказываются вполне понятны и непрофессионалам, ведь автор подробно описал все вводные в первом разделе книги). Тут же мы находим и цитаты из полевого дневника Эуклидеса да Куньи, и воспоминания от первого лица.

Все это многообразие разнородных элементов могло бы породить эффект раздробленного и мозаичного повествования, но такого не происходит. С одной стороны, трехчастная композиция «земля – человек – борьба» обладает внутренней устойчивостью даже для читателя, незнакомого с мыслью французского историка XIX века Ипполита Тэна о принципиальной возможности упорядочить индивидуальные и неповторимые явления культуры того или иного исторического периода через выделение трех опорных пунктов: национальных особенностей (понимаемых в широком смысле), среды обитания и своеобразия конкретно-исторического момента. С другой стороны, все три части книги пронизывает мощно чувствующееся авторское начало. Оно в настойчивости, с которой автор стремится непременно обосновать свои рассуждения новейшими достижениями науки своего времени (хотя уже первые критики указывали на чрезмерность этих проявлений эрудиции, Эуклидес да Кунья настаивал на принципиальной важности «содружества науки и искусства» и не соглашался сокращать «научную» часть). Это же авторское начало раскрывается в лиризме панорамных зарисовок и сочувствии молчаливому тяжкому страданию – растения, животного, человека – от ужасающих засух, свойственных региону. Оно выражает себя в крике протеста против ничем не оправданной людской жестокости. И оно же – в шокирующих для современного человека суждениях о «сильной расе», пагубности смешения различных рас, движении истории, понимаемом в духе социал-дарвинизма как вытеснение низших рас высшими. Весь этот научный расизм, увы, оказался частью того огромного научного и промышленного прогресса, которым была отмечена последняя треть XIX столетия. Эуклидес да Кунья, погибший в 1909 году, не мог знать, к чему уже через несколько десятилетий приведет методичное и последовательное перенесение расовых теорий со страниц научных журналов на практику, но это знает нынешний его читатель. И этот современный читатель – очень хочется надеяться – проявит здравый смысл и рассудительность, оставляя высказывания автора в его эпохе. Сам Эуклидес да Кунья в схожих обстоятельствах приводил в качестве собственной установки судить явление его собственными мерками слова уже упомянутого выше И. Тэна о древнеримском историке Тите Ливии: «он ‹…› среди варваров хочет чувствовать как варвар; среди древних – как древние» (см. Вступительное замечание).

Впрочем, другое яркое проявление авторского начала уравновешивает эти полемические тезисы, подобно тому как техническая точность в характеристике рельефа сменяется у Эуклидеса да Куньи импрессионистской картиной утра в сертане или плывущих вдаль отзвуков колокольного звона в осажденном поселении, которое только что подверглось интенсивному обстрелу. Речь идет об игре противоречий и парадоксов, из выразительного приема ставшей подлинной несущей конструкцией всей книги. По тексту рассеяны противопоставления (и на макроуровне композиции, и внутри самых крошечных ремарок повествователя), вывод из которых – не тот, что напрашивается на первый взгляд. Такая игра противоречий отражает и внутреннюю эволюцию самого автора, изначально предполагавшего совсем иную тональность книги, и то «своеобразие текущего момента», на которое и стали реакцией «Сертаны».

Эуклидес да Кунья, родившийся в 1866 году в небогатой семье, с отроческих лет испытал на себе сильное влияние республиканских идей. Бразилия в тот момент оставалась империей – единственной монархией в Южной Америке. Все испаноязычные соседи Бразилии уже более полувека были республиками и свой период яростного разрыва с монархией как символом угнетения прошли на этапе войны за независимость от метрополии (Испании), когда с оружием в руках нужно было восстать против еще довольно мощной королевской административной системы. Бразильцам же удалось получить независимость от Португалии в 1822 году почти бескровно, а гарантом свободы стал император, представитель традиционной и консервативной европейской династии. Хотя уже через несколько лет в стране появились конституция, парламент и правовое основание для деятельности политических партий, император оставался неподотчетным законодательной власти, а период политической нестабильности 1830–1840-х годов, когда в Бразилии возникло несколько самопровозглашенных республик, заставил правящие элиты теснее сплотиться вокруг поначалу малолетнего, а затем и успевшего достичь совершеннолетия императорского сына (тот носил то же имя, но с иным порядковым номером). Император Педру II был весьма просвещенным монархом: покровительствовал искусствам, живо интересовался новинками науки и техники, выписывал соответствующие журналы, а в программе его посещений европейских стран (и среди них России, где он побывал в 1876 году) непременно значились академии наук, университеты и музеи. Однако заниматься насущными проблемами обширной империи – в диапазоне от вопроса с сохранявшимся в Бразилии рабством до изменения системы регионального представительства в парламенте в соответствии с новыми социально-экономическими реалиями – императору было не столь интересно. Разворачивавшиеся в стране процессы и события – бравурно начавшаяся, но потребовавшая значительных усилий для завершения Парагвайская война (1864–1870), связанный с ней финансовый кризис, изменение самосознания военного сословия, которое почувствовало в себе силы для политической деятельности, рост республиканских идей, движение за отмену рабства – всё это во многом оставляло Педру II безучастным. Даже закон об окончательной отмене рабства – важнейшее событие для судеб страны – был подписан не им, а его дочерью, принцессой Изабеллой.

Падение монархии и провозглашение республики 15 ноября 1889 года в этих условиях казались закономерными, но стремительность произошедшего в прямом смысле слова с вечера на утро всё равно поразила жителей крупных городов (в глубинке же смысл изменений остался и вовсе непонятым). К этому разительному несовпадению Эуклидес да Кунья – современник и пусть не участник, но хорошо знакомый с важными деятелями военного переворота – будет неоднократно возвращаться в книге. Для него, носителя республиканских идей, недавнего курсанта военной академии, отчисленного за демарш против императорского министра во время посещения тем учебного заведения, произошедшее казалось очевидной победой прогресса над отсталостью и залогом грядущего гармоничного развития страны. Однако непосредственное становление нового режима уже не в теории, а на практике заставило его усомниться в некоторых своих пылких мечтаниях, хотя и не омрачило сам по себе идеал Республики.

Подобно тому как, по словам поэта, «начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни», первые годы существования республики в Бразилии были отмечены несколькими крупными вооруженными движениями как на периферии страны, так и в самой столице (на тот момент ею являлся город Рио-де-Жанейро). Действия правительства, поначалу состоявшего исключительно из военных, то отличались непоследовательностью и сами провоцировали политический кризис (например, решение первого президента, маршала Деодору да Фонсека, распустить парламент в нарушение недавно принятой конституции), то, напротив, оказывались настолько жесткими, что соперничали в этом отношении с теми восстаниями, которые предполагалось усмирить (деятельность второго президента, «железного маршала» Флориану Пейшоту). Эуклидес да Кунья неоднократно упоминает события и отдельные обстоятельства тех лет, дает свои оценки одним деятелям (и воздерживается от этого в отношении других). Его бразильские читатели-современники прекрасно улавливали и намеки, и фигуры умолчания, а некоторые политические портреты, набросанные автором, оказались настолько соответствующими нерву времени, что в дальнейшем прочно укоренились в национальном сознании, и желающим уже в наше время изменить их оказывается нелегко.

Рисуемая Эуклидесом да Куньей атмосфера первых лет существования республики – с лихорадочным оживлением печати и широкой свободой самовыражения – отражает ту сферу интересов, которая притягивала самого автора. Он вдохновенно отдавался журналистской и публицистической деятельности (военная карьера, несмотря на восстановление в рядах курсантов военной академии после смены режима и получение соответствующего диплома, перестала его привлекать). Эуклидес да Кунья в такой степени разделял (а порой и сам подкреплял) господствующие умонастроения, что в 1896 году, когда стали распространяться известия о непонятном брожении на северо-востоке страны, расценил происходящее как «нашу Вандею», опубликовав две статьи с таким названием. В них он четко увязал сопротивление новому режиму в отдаленной бедной бразильской глубинке с повстанческим движением на западе Франции в годы Французской революции. Те Вандейские войны конца XVIII века действительно носили роялистский и религиозный характер; на фоне всеобщей экзальтации первых лет республики в Бразилии легко было усмотреть сходство отдельных внешних признаков, поскольку подробных сведений о природе «внезапного» брожения масс в засушливых и малодоступных регионах северо-востока страны не имелось. Подобно многим современникам, Эуклидес да Кунья поначалу разделял – и публично выразил в печати – то общее заблуждение, согласно которому за волнениями стояли некие могущественные монархические круги, снабжавшие восставших новейшим оружием и представлявшие смертельную опасность для еще не успевшей просуществовать и десятилетие республики.

Читатель сам увидит, как именно Эуклидес да Кунья опишет в дальнейшем эти умонастроения уже после собственного непосредственного контакта с реальностью во всем ее материальном воплощении. Как уже отмечалось выше, публикация двух статей с соображениями относительно начинавшейся войны привлекла к автору внимание издателя газеты «Эстаду ди Сан-Паулу», Эуклидес да Кунья стал ее корреспондентом и отправился к театру военных действий, а увиденное и пережитое значительно изменило его представление о «нашей Вандее». Хотя от подобной метафоры он не отказался, в книге она будет наполнена несколько иным содержанием. Зная эти обстоятельства, читатель увидит и другие отсылки к событиям Французской революции, а в некоторых публицистических отступлениях относительно символического измерения развернувшегося именно в Бразилии противостояния почувствует влияние того писателя, который предложил собственное художественное осмысление некоторых эпизодов Французской революции, – Виктора Гюго.

Читатель встретит на страницах книги и другие напоминания о событиях и деятелях всеобщей истории, от самопровозглашенных пророков первых веков христианства до европейских теоретиков и практиков фортификации и наступательных операций XVII–XIX веков. Он, быть может, удивится неожиданности сравнения чужаков из разных регионов Бразилии, заполонивших старейший во всей стране город Салвадор, с казаками на улицах Варшавы. Но разве не поразителен тот факт, что одну и ту же книгу английского физика Джона Тиндаля Эуклидес да Кунья с упоением цитирует при описаниях причудливого климата в сертанах – и ее же перелистывает в своем поместье Константин Левин (а до того, как известно из дневников, ее читал Толстой)? Станут ли неведомые сертаны чуть ближе и понятней от этого и других подобных мостиков между двумя мирами? Возникнет ли по итогам чтения – отвлекаясь от всей непривычной экзотики, переданной стилем, что до предела насыщен изобразительной и театральной риторикой, – сочувствие к жителям засушливых краев, мужественно сражавшимся и проигравшим в заведомо неравной схватке, в то время как противник, казалось бы, несет с собой светлые идеалы, вот только приобщает к ним силой штыков и пушечных ядер?

Еще несколько страниц – и читателю предстоит стать наблюдателем, что, углубившись на пятьдесят лиг от океанского побережья, «остави[т] позади себя прекраснейший контраст бескрайних равнин и суровых горных гряд». Он окажется на краю сертана – бедного и прекрасного, печального и грандиозного. Давайте же вместе с Эуклидесом да Куньей пересечем его из конца в конец.

Ольга ОкуневаВступительнное слово Родриго Баэна Соареса

Книга «Сертаны» Эуклидеса да Куньи, впервые опубликованная в 1902 году, повествует о событиях 1896–1897 годов, когда при Канудусе в глубинке штата Баия разгорелась кровавая война под предводительством Антониу Консельейру. В свое литературное повествование автор добавляет исторические описания, поскольку произведение создавалось на основе статей, написанных да Куньей в 1897 году в качестве корреспондента газеты «Эстаду ди Сан-Паулу» для освещения этого вооруженного конфликта.

Погружаясь в сложную социальную, политическую и географическую среду северо-восточной глубинки, Эуклидес да Кунья представляет всеобъемлющий и глубокий образ бразильской действительности. Для автора понимание сертана – это понимание самой Бразилии. Критическим взглядом и точным слогом он раскрывает всю сложность сертана, обнажая противоречия и социальную несправедливость того времени. Помимо отображения событий войны в Канудусе, автор стремится понять причины, лежащие в основе конфликта, а также его последствия для Бразилии.

Своей книгой Эуклидес да Кунья установил новый стандарт для бразильской литературы, как по сложности повествования, так и в части анализа антропологических реалий, положив начало предмодернизму (1902–1922), литературному периоду, ставшему переходным от бразильского символизма к модернизму.

Важность «Сертанов» для бразильской литературы сопоставима со значением «Войны и мира» Толстого для русской литературы. Как и Эуклидес да Кунья, Толстой был корреспондентом на войне, в данном случае Крымской, он размышлял и задавался вопросами не только о противоречиях человеческого противостояния, но и о социально-исторических предпосылках того вооруженного конфликта. Это страницы, которые рисуют портреты наших стран и определяют нашу литературу.

Я очень рад, что у российского читателя появилась возможность познакомиться с этим фундаментальным произведением бразильской литературы, и поздравляю переводчика Владимира Култыгина и редактора Ольгу Окуневу с прекрасной подготовкой русского издания текста, известного своей сложностью и специфичностью. Выражаю благодарность издательству Ad Marginem за интерес к публикации и Институту Гимараес Роза за оказанную поддержку.

Родриго Баэна Соарес,посол Бразилии в Российской ФедерацииВступительное замечание

Эту книгу мы писали во время редких привалов на долгом и утомительном пути. Изначально она была посвящена изложению истории Канудусской кампании, но теперь, ввиду задержки публикации по всем известным причинам, она потеряла всю свою своевременность.