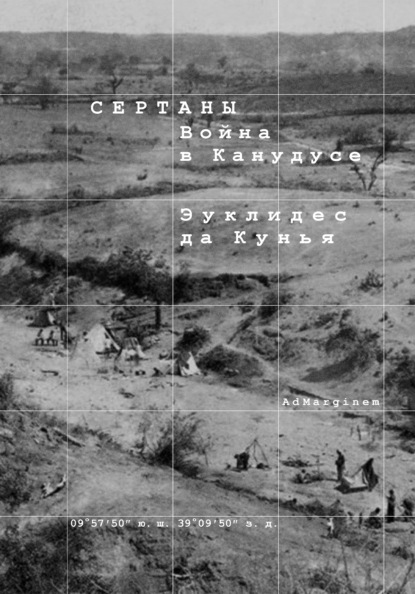

Сертаны. Война в Канудусе

- -

- 100%

- +

Сертан становится раем

Сертан становится раем…

Тогда же возвращается к жизни и стойкая фауна каатинги. Мчатся по влажным склонам юркие пе́кари*-кайтиту́; степенно проходят по жнивам белобородые пе́кари-кейша́да, шумно работая челюстями; по высоким холмам несутся, подгоняя себя взмахами крыльев, стремительные нанду́*; в заболоченных низинах поют свои песни жалостливые кариа́мы* и звонкие лесные пастушки; к ним на водопой подходят тапиры*, на мгновение задерживая свой тяжелый бег напролом через деревья каатинги; и даже пумы, от которых шустрые моко́* устремляются в свои норки между скалами, радостно скачут по сочной луговой траве, прежде чем устроить засаду на неосторожных оленей или неопытных бычков…

Утро в сертане

Начинается череда необыкновенных рассветов, когда восходящее солнце оттеняет пурпур эритрин* и, увенчав амбураны* коралловой короной, делает еще выразительнее разноцветные фестончики бигноний*. В воздухе затрепетали, зашуршали быстрые крылья; полились удивительные ноты. Небо расчерчено маршрутами стай возвращающихся домой диких голубей, чуть ниже резвятся шумные попугаи-марита́ка… а среди всего этого великолепия счастливый и забывший о тяготах человек гонит перед собой сытое стадо, напевая любимую песню…

Так проходит день за днем.

Минует месяц, другой, шесть благодатных месяцев проходят друг за другом, и вот внезапно, незаметно, постепенно отрываются и опадают листья, и засуха снова ползет по мертвым ветвям деревьев…

Глава V

Географическая категория, о которой забыл Гегель

Пора резюмировать, обобщить эти скудные заметки.

Гегель выделил три основополагающие географические среды, в совокупности с другими факторами определяющие этнические различия между людьми. Это унылые степи или засушливые равнины; обильно орошаемые плодородные долины; наконец, побережья и острова.

Венесуэльские льяносы, саванны, простирающиеся в долине реки Миссисипи, широкие пампасы и великая пустыня Атакама, простирающаяся от самого подножия Анд, – громадная равнина с волнистыми дюнами – относятся строго к первой категории. Несмотря на долгое лето, бесконечный песок и непредсказуемые потопы, они не препятствуют жизни.

Но не привязывают человека к земле.

Их примитивная флора, состоящая из травянистых и осоковых растений, щедро зеленеющая в дождливые сезоны, поощряет к пастушеской жизни, к кочевому быту скотоводов, который проходит в постоянном разбивании и собирании шатров и бесконечной миграции в поисках благоприятных мест, которые то появляются, то вновь исчезают с первым засушливым дыханием лета.

Они не влекут к себе. Здесь взгляду предстает один и тот же монотонный и гнетущий вид, где нет разнообразия цветов. Это неподвижный океан, лишенный волн и пляжей.

Они оказывают такое же центробежное влияние, как пустыни; они отталкивают, разъединяют, рассеивают. Они неспособны сочетаться с человечеством, связав себя, как брачным обещанием, бороздой плуга. Они изолируют народы друг от друга, как горные цепи и моря, как монгольские степи, исхоженные вдоль и поперек шумными толпами кочующих татар.

Казалось бы, сертаны нашего севера тоже относятся к этой категории; и тем не менее они заслуживают отдельного места в перечне, составленном немецким мыслителем.

Проходя по ним летом, думаешь, что это прекрасный пример первой категории; проходя по ним зимой, относишь их уже ко второй.

Ужасающая бесплодность – и необыкновенное изобилие…

В разгар засухи это определенно пустыня. Но если засуха не доходит до той степени, когда становится необходимым горестное бегство, человек борется, как деревья, выживая за счет запасов, собранных в дни изобилия; в этой жестокой, безвестной и скрытой от глаз борьбе природа не оставляет одинокого человека, затерянного среди холмов. Она помогает ему даже в самые тяжелые дни, когда вода совсем ушла со дна всех ручьев.

С приходом дождей земля, как мы видели, преображается фантастическим образом, являя собою противоположность былому унынию. Сухие долины становятся реками. Некогда лысые холмики становятся зелеными островами. Растительность покрывается пышными цветами, и уже не видно острых скал в оврагах, а неровные камни и булыжники превращаются в аккуратные холмы, покрытые растительностью; они плавно переходят в высокие плоскогорья. Падает температура. Солнце перестает нещадно палить, и ненормальная сухость воздуха пропадает. В пейзаже появляются новые оттенки: прозрачный воздух являет взору более плавные линии, разнообразие форм и цветов.

Горизонт перестает давить на землю. Лишившись насыщенной пустынной синевы, небосвод становится выше, взирая на возрождение природы.

Сертан становится плодородной долиной, бескрайним садом, у которого нет хозяина.

А потом всё кончается. Возвращаются мучительные дни, воздух становится удушающим, почва каменеет, флора обнажается; а если лето идет за летом, не перемежаясь сезонами дождей, то наступает ужасающий спазм засухи.

Природа играет в противоречия. Исходя из них, мы должны добавить в список рассматриваемых категорий еще одну, самую интересную и выразительную – переходную между благодатными, плодородными долинами и засушливыми степями.

Оставим на потом значение этого фактора для формирования этнического разнообразия и рассмотрим его роль в землепользовании.

Природа не создает пустыни. Она борется с ними, они ей противны. Это необъяснимые лакуны в астрономических расчетах, указывающих на максимально благоприятные для жизни зоны[31]. Классические примеры, такие как Сахара – это общее название неплодородной области, простирающейся между Атлантическим и Индийским океанами, заходящей на территорию Египта и Сирии и охватывающей всевозможные виды ландшафта, от огромной африканской низменности до жаркого аравийского плато Неджд, доходящей до персидских песчаных беджабанов, – так нелогичны, что величайший из натуралистов счел, что своим появлением эта область обязана крупному катаклизму, извержению в глубинах Атлантического океана, которое должно было вызвать громадные волны, залившие Северную Африку, совершенно ее обнажив.

Это предположение Гумбольдта не более чем блестящая гипотеза; и тем не менее она крайне ценна.

Если вынести за скобки зону наиболее высоких температур, а климат каждого региона от крайнего севера до крайнего юга привести к средним значениям, у нас получится следующая картина: от необитаемых полюсов к экваториальной линии растительность развивается по восходящей. Под экватором находятся самые изобильные области, где былые кустарники сменяются высокими деревьями, а климат, представленный лишь двумя сезонами, в равной степени благоприятствует развитию простых организмов, непосредственно откликающихся на изменения среды. Астрономическая неизбежность в виде наклона эклиптики, из-за которого Земля оказалась в менее благоприятных биологических условиях, чем другие планеты, остается практически незаметной в местах, где в пределах одной-единственной горы представлены все климаты мира, идущие от ее подножия до самых вершин.

По ним же проходит, идеально разделяя полушария, линия термического экватора*. Это линия ломаная; сильнее всего ее искривление в тех местах, где нет условий для жизни; она идет от пустынь к лесам, от Сахары, толкающей ее на север, к изобильнейшей Индии, коснувшись прежде южной оконечности несчастной Аравии[32]; одним прямым росчерком проносится над Тихим океаном, минуя ожерелье пустынных и лишенных растительности островов, чтобы, медленно склоняясь к югу, достичь великой амазонской гилеи*.

От крайней засушливости к величайшему изобилию…

Морфология земной поверхности нарушает всеобщие законы разделения на климатические зоны. Но всегда, когда ландшафту не удается взять верх над климатом, природа приходит в действие. Внимательный наблюдатель заметит, как в глухой, но напряженной борьбе – ее последствия выходят за рамки исторических циклов, а сама она может ослабевать под действием разнонаправленных сил, но при этом оставаться упорной, непрекращающейся и поступательно развивающейся – Земля, как организм, преображается путем внутренних подвижек, независимо от стихий, бушующих на ее поверхности.

Таким образом, обширные низменности, такие как Австралия, обреченные оставаться бесплодными, отменяют собой, в определенном смысле, пустыни.

Сама по себе высокая температура порождает в них минимальное давление, привлекая дожди; а исцарапанные ветрами зыбучие пески, которые когда-то не давали даже самым скромным растениям пустить корни, постепенно приходят в неподвижность, пока трава скрепляет их пластырем своих корней; незаметное действие лишайников разлагает бесплодную почву и стерильные скалы, готовя место для своих еще слабых и уязвимых потомков; и, наконец, возникают покрытые скудной растительностью плато, льяносы и пампасы, саванны и самые древние степи Центральной Азии, отражая собою последовательность невероятных превращений.

Как создается пустыня

Пусть сертаны нашего севера не так уж бесплодны, но они являют собою уникальный пример регрессивной эволюции.

Мы только что нарисовали в своем воображении не вполне научную, но упрощенную картину, представив себе, как сертаны в своем современном геологическом виде поднимаются из глубин громадного моря третичного периода.

В этой шаткой гипотезе есть один достоверный факт: постоянные в своей сложности климатические условия и исключительно жизнестойкая флора вызваны здесь совокупностью обстоятельств.

Некоторые из них мы уже рассмотрели.

До сих пор мы забывали об одном важном геологическом факторе – человеке.

А ведь он нередко оказывает на землю разрушительное действие; на протяжении всей своей истории он особенно отличился в роли создателя пустынь.

Первый пример этому мы находим в разрушительном наследии наших индейцев.

Основным сельскохозяйственным орудием жителей первобытных лесов был огонь.

Срубали деревья острыми диоритовыми топорами; затем складывали высушенные ветви; терли друг о друга прутья кайсары, пока не подует ветер и не повалит черный дым. Потом обожженные дочерна кайсары расставляли вокруг участка, где когда-то рос могучий лес. На этом участке занимались земледелием. Процесс повторялся вновь и вновь, пока истощенный участок не приходил в негодность, становясь бесполезной отметиной, пятном на поверхности земли, заброшенной каапуэрой, вымершим лесом, как метко называет его язык тупи; этот участок более никогда не станет благодатным, поскольку – и это весьма примечательно – растения, занимающие впоследствии обожженную землю, всегда представляли собой низкие кустарники, совсем не похожие на изначальный лес. Индейцы углублялись, расчищали новые участки, снова вырубали лес, снова сжигали его, создавая всё новые и новые каапуэры, которые всё ширились и ширились, давая приют лишь хлипкой, согбенной растительности, неспособной совладать с внешней стихией, и по мере своей поступи усугубляя тяготы климата, который уже был их бичом. Поросшие кермесовым дубом и сорной травой, они являли собою болезненный и суровый вид неплодородных земель и яростные конвульсии белесой каатинги.

Потом пришли колонизаторы и переняли этот манер. Более того, они еще и усугубили положение, занявшись в центре страны, вдалеке от узкой полосы прибрежной растительности, исключительно скотоводством.

На заре XVII века в сертанах, насильственно и незаконно поделенных на многочисленные сесмарии*, были разбиты громаднейшие поля с совместными пастбищами, уходившие далеко на склоны холмов.

Разбивали их точно так же: открытым огнем, не ограниченным просеками и опушками, разносимым могучими порывами северо-восточного ветра. С этими разбойниками сотрудничали и жители сертана – алчность и злоба толкали их охотиться на лесных жителей[33] и выискивать золото. Поскольку великолепная флора не давала им достаточно обзора и делала их легкой добычей прячущихся в засаде индейцев-тапуйя* и ужасных пантер, они расправились с нею огнем, прорубив окно к горизонту, чтобы хорошенько разглядеть вдали, за очищенными просторами, далекие горы, к которым уверенной поступью направились бандейранты*.

Они изнасиловали землю; обесплодили ее промыванием песка и породы; ранили ее ударами мотыги; разъели ее плоть вновь открытыми дикими потоками; и, наконец, оставили ее навсегда бесплодной, покрасневшей от перемешанной глины, в которой не сможет расти самая неприхотливая травка, покрытой струпьями обширных, пустых и унылых приисков, напоминающих огромные мертвые, разрушенные города…

Подобные дикости происходили на всём протяжении нашей истории. Даже в середине текущего века: старожилы поселений, расположенных на берегу реки Сан-Франсиску, сообщают, что в 1830 году искатели, перебравшись на ее левый берег и собрав в кожаные мехи необходимые запасы воды, освещали и прокладывали себе путь с помощью того же самого страшного орудия – лесного пожара. Месяцами ночной мрак озарялся багровым маревом горящего леса.

Вообразите себе последствия подобного процесса, который неизменно повторяется веками…

Даже колониальное правительство обратило на него свое внимание. Начиная с 1713 года появлялись один за другим ограничительные декреты. А когда закончилась легендарная засуха 1791–1792 годов, «великая засуха», как до сих пор называют ее старожилы сертана, засуха, едва не уничтожившая весь север от Баии до Сеара, власти метрополии наконец сообразили, чем она была вызвана; тогда оно полностью воспретило вырубку лесов.

Власти долгое время переживали за леса. Это показывают королевские ордонансы – от 17 марта 1796 года, в котором говорится о назначении судьи по надзору за лесами, и от 11 июня 1799 года, в котором «воспрещаются беспорядочные и бездумные поступки жителей (Баии и Пернамбуку), железом и огнем изничтожившие драгоценные леса… имевшиеся некогда в огромном изобилии, а сегодня отстоящие друг от друга на большие расстояния».

Это бесценные упоминания о регионе, который мы столь скромно описали.

Есть и другие, не менее красноречивые.

Изучая старинные записи и маршруты исследователей северных сертанов – бесстрашных каатингейру[34], спутников пришедших с юга бандейрантов, – легко заметить постоянные упоминания негостеприимной местности, которую им пришлось пересечь в поисках «серебряных залежей», о которых мечтал Мелшиор Морейя*. Все они проходили через высокие холмы и почти все заходили на территорию Канудусского сертана, останавливаясь на ночлег в Монти-Санту – тогда еще Пикуараса́, как называли его тапуйя. В их рассказах упоминаются «холодные поля» (несомненно, они охлаждались ночью, когда голая земля испарила всю влагу), изрезывающие раскинувшуюся на многие лиги каатингу, где нет ни воды, ни сочной бромелии, а восполнить силы в тяжелом пути помогают только корни момбина и мандакару[35].

Как мы видим, уже в те времена растения, столь ценимые современными нашими жителями сертанов, были невероятно важны.

Ведь эта беда старинная. Став помощником природных стихий, северо-восточного ветра, вытягивания влаги из слоев почвы, зноя, эрозии, непредсказуемых гроз, человек стал неприглядной составляющей местного разрушительного климата. Не он его создал, но он изменил, усугубил его. У жестокой бури появился помощник – топор каатингейру; солнечный жар был усилен горячкой пожаров.

Да, можно сказать, человек создал пустыню. Но он еще может исправить прошлое и уничтожить ее. Эта задача тяжелая, но не невозможная: история знает пример успеха.

Как положить конец пустыне

Путник, идущий по высоким равнинам Туниса, лежащим между Беджой и Бизертой, поблизости от Сахары, видит у входа в долины останки древних римских построек, горделиво, как ни в чем не бывало, пересекающих капризные изгибы уэдов. Старая, местами разрушенная каменная кладка, тут и там покрытая шрамами от двадцативековой давности водных потоков, – это наследие великих колонизаторов напоминает, как разумны были их поступки и как варварски невежественны были пришедшие им на смену арабы.

Справившись с разрушением Карфагена, римляне принялись за несравнимо более тяжелую задачу – покорение могучей природы. Это – удивительный след их исторической поступи.

Они, несомненно, поняли, что главною причиной бесплодия этих земель было не отсутствие дождей, а неудачный рельеф местности. Они поправили его. Местный режим осадков, весьма обильных в определенные поры года, был не только бесполезен – он был вреден. Осадки падали на незащищенную землю, вымывая с корнем растения, едва успевшие закрепиться на каменистой почве; несколько недель стихия играла с пляшущими потоками, затапливавшими равнины; а потом влага исчезала, стекая по наклону к северу и к востоку в Средиземное море, еще сильнее обнажая почву после краткого оживления. Пустыня неуклонно наступала с юга, захватывая всё на своем пути, покоряя последние препятствия, с которыми не справился самум*.

Римляне заставили пустыню отступить. Они заковали потоки, перекрыли сильные течения, и жестокий климат, покоренный с большим упрямством, уступил и сдался, опутанный сетью плотин и запруд. Упорядочив систематические потопы, римляне добились того, чтобы вода задерживалась на земле на более длительное время. Запутанные клубки оврагов разделили плотины – стены долин, а уэды врезались в холмы, надежно удерживая в себе большие объемы влаги, которые ранее были бы безвозвратно потеряны, или переправляли ее через боковые каналы на нижние уровни, где она шла по многочисленным оросительным каналам и левадам, служившим увлажнению почвы. Таким образом, эта система плотин среди прочих своих свойств также помогала и общему орошению. Кроме того, все подобные многочисленные отдельные водоемы (в отличие от совмещенных в одной величественно-бесполезной запруде, какую мы видим в озере Кишада́*) представляли собой значительную площадь испарения, что наилучшим образом влияло на климат. В конце концов Тунис, где когда-то высадились лучшие сыновья финикийского народа, но затем захваченный торгашами и нумидийскими кочевниками, чьи кривые шатры белели над песками, как севшие на мель суда, превратился в классический пример древнего земледелия. Он был италийскою житницей и основным поставщиком зерна для римлян.

Сегодня им во многом подражают французы; однако нет более нужды в величественных и затратных постройках. Они находят наиболее подходящие уэды и запруживают их при помощи свай, на которых зиждятся стены из сухого камня и земли; по этим стенам во все стороны бегут акведуки, разнося воду по всей местности.

И дикие воды успокаиваются; прирученные, они теряют силу жестокого потопа и, смиренные, проходят через тысячи запоров и ответвлений. И исторические места, освободившиеся от апатичности инертного мусульманина, вновь обретают свой античный лик. Франция спасает остатки богатого наследия римской цивилизации после многовекового упадка.

⁂Гипсометрическая карта* сертанов нашего севера показала бы, что и у нас возможна такая попытка с не менее надежным результатом.

Идея не нова. Уже достаточно давно ее предлагал на собраниях Политехнического института Рио-де-Жанейро советник Борепер-Роган*; его светлый ум, возможно, был вдохновлен вышеприведенным примером.

Она была единственной практически возможной и по-настоящему полезной идеей из всех, что обсуждали лучшие ученые того времени – от многоопытного Капанемы* до въедливого Андре Ребоусаса*.

А обсуждали тогда необычайные каменные цистерны, мириады артезианских колодцев, пронизывающих склоны холмов, колоссальные, безмерные хранилища запасов воды, громадные плотины, подобные искусственным морям, и, наконец, вершина инженерного мотовства на фоне проблемы исключительного значения – гигантские перегонные кубы для дистилляции вод Атлантического океана!..

Однако самое скромное предложение, опирающееся на элементарный пример, превосходит их все, поскольку оно не только практично, но и логичнее всех остальных.

Вековые муки земли

Из всех определяющих факторов засухи две силы сообща оказывают значительное влияние на структуру и состав почвы. Какими бы вескими ни были отдаленные сложные причины, о которых мы недавно вели речь, действие этих двух сил становится очевидным, если мы вспомним, что абсорбирующее и испаряющее свойства земли, наклон проходящих через нее пластов и резкость рельефа усугубляют летний зной и разрушительный эффект бурь. Таким образом, земля, из продолжительного нагрева попадающая в стремительные паводки, едва защищенная скудной растительностью, которую первый сжигает, а вторые вымывают, вынуждена постепенно становиться пустыней.

Заливая тлеющий пожар засухи и способствуя всеобщему возрождению, сильнейшие грозы готовят эти места к еще бо́льшим мучениям. Они нещадно раздевают землю, срывая с нее последние лохмотья, которые могли бы защитить ее от нового лета; они подчеркивают ее горестный вид, избивают и лишают изобилия, а исчезая, оставляют ее совсем обнаженной под жарким бичом солнца. Погодный режим представляет собой череду печальных событий, замкнутый круг катастроф[36].

Таким образом, единственный способ справиться с этим положением должен заключаться в исправлении естественных условий местности. Если отставить в стороны определяющие факторы сего бедствия, происходящие из неотвратимости астрономических и географических законов, повлиять на которые человек не в силах, оказываются возможными только такие изменения.

Процесс, который мы рассмотрели в этом кратком историческом экскурсе, столь прост, что технические подробности будут излишни.

Франция сегодня пошла тем самым путем, восстанавливая старинные сооружения.

Установка плотин в тщательно выбранных долинах с достаточною частотой и на всём протяжении сертана приведет к трем неизбежным последствиям: значительному смягчению сильнейшего осушения почвы и его печальных последствий; формированию на окраине сертана, благодаря оросительной сети, плодородных областей, пригодных для земледелия; и уравновешиванию нестабильного климата. Многочисленные небольшие плотины, равнораспределенные таким образом, чтобы создать обширную площадь испарения, естественным образом с ходом времени станут играть регулирующую и крайне важную роль внутреннего моря.

Бесполезно искать другое решение этого вопроса. Цистерны, артезианские колодцы и редкие или широкие озера наподобие Кишада́ имеют сугубо локальное значение. Их задача – смягчить одно из последствий засухи, коим является жажда; в северных сертанах стоит другая задача – бороться с пустыней и ослабить ее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Имена и термины, отмеченные звездочкой, комментируются в глоссарии. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. ред.

2

Это рассуждение Ипполита Тэна (см. глоссарий) из очерка о Тите Ливии цитируется непосредственно по-французски. Русский перевод приводится по следующему изданию: Тэн И. Тит Ливий: критическое исследование / пер., ред., примеч. Е. Герье. 2-е исправленное издание. В.И. Герье; с очерком научной деятельности Тэна. М.: Издание К. Т. Солдатенкова, 1900. С. 33–34. Справедливости ради укажем, что процитированный пассаж характеризует (по Тэну) именно историка, а не простого очевидца событий, в то время как Эуклидес да Кунья приписывает подобные качества «честному рассказчику», немного меняя тем самым смысл цитируемого произведения.

3

Эспиньясу (порт. Espinhaço) означает «хребет» или «выпирающие позвонки». – Примеч. пер.

4

Водопад Паулу Афонсу на реке Сан-Франсиску находится на территории современного города Паулу Афонсу. Водопад и город носят имя авантюриста и землевладельца Паулу Вивейруса Афонсу, который получил эти земли в 1725 году. До этого неприступный водопад был известен как «Яма» (Sumidouro, точнее: «место, где река уходит под землю») или «Рогатка» (Forquilha), поскольку уступы скалы делят поток воды здесь на множество меньших потоков. Поселок начинался как место постоя погонщиков быков и достаточно быстро развивался. В настоящее время на водопаде Паулу Афонсу находится крупная плотина. – Примеч. пер.

5

Неведомый край (лат.). – Примеч. пер.