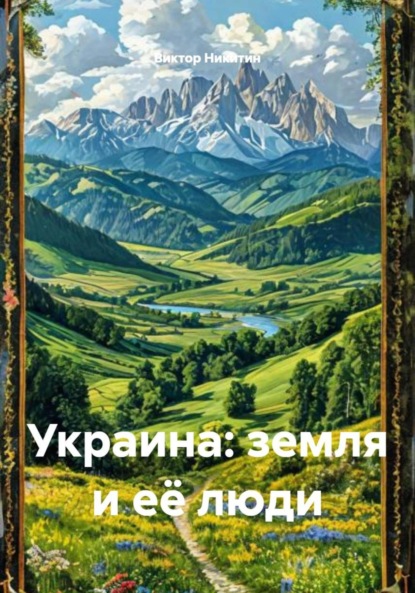

Украина: земля и её люди

- -

- 100%

- +

Подкарпатская возвышенность простирается до двух Подкарпатских равнин на севере – Вислинской и Днестровской. Только вдоль главного европейского водораздела в сторону Лемберга тянется полоса возвышенностей. В ледниковый период мощные водотоки протекали непосредственно через этот водораздел, который, как и следовало ожидать, теперь полностью рассечён бифуркацией реки Вишня, откладывая значительные массы валунов и песка. Из-за уничтожения лесов пески стали подвержены воздействию ветров, и образовались унылые ландшафты песчаных дюн.

В состав Украины входит лишь юго-восточная часть Привислинской равнины, простирающаяся вдоль реки Сан до Перемышля. Низкие суглинистые участки, расположенные между песчаными и болотистыми долинами реки Сан, образуют единственные возвышенности на этой равнине, граничащей на северо-востоке с отрогами Росточа.

Днестровская равнина тянется широкой лентой вдоль реки от её выхода из гор до дельты Стрыя. Её западная часть представляет собой единое большое болото, некогда большое озеро. Реки текут по плоским плотинам, и когда тают снега и идут дожди в начале лета, они выходят из берегов и затапливают болотистые равнины далеко и близко. В некоторые годы болото превращается в озеро на несколько дней и недель. В сухой сезон остаётся лишь несколько болотных озёр, но весь регион остаётся болотом и даёт лишь скудное кислое сено. Поселения расположены только на высоких берегах рек.

Восточная часть Приднестровской равнины простирается за пределы крупных аллювиальных холмов реки Стрый и далее переходит в широкую долину Днестра, которая заканчивается на Подольском плато у места впадения реки в Днестр. Восточная часть Приднестровской равнины не сильно заболочена, и лишь местами русло реки сопровождают овраги, болота и старицы. Преимущественно красивые луга, поля и леса лежат на мощном подслое щебня и речных суглинков.

Если Карпаты представляют собой первозданный край украинской земли, то горные хребты Крыма и Кавказа ещё совсем недавно были совершенно чужды украинцам. Сколько украинских рабов во времена татарского гнёта проклинали скалистую стену Яйлы, отделявшую их от любимой родины? Как же недовольны были оставшиеся рабы-запорожцы, когда их переселили на Западный Кавказ.

Теперь условия совершенно изменились. Великое колонизационное движение украинцев коснулось Яйлы ещё двадцать лет назад и расширило границы украинских поселений вдоль внешних гор Кавказа до Каспийского моря. И некогда чужие, враждебные горные миры распахнули свои двери для украинской колонизации.

Яйлинские горы Крыма, по сравнению с Карпатами, представляют собой небольшую горную систему, едва ли 150 км в длину и 35 км в ширину. Они лежат тремя параллельными грядами, разделенными продольными долинами, вдоль юго-восточного побережья полуострова. Северные склоны всех хребтов пологие, южные – крутые. Южный главный хребет превышает высоту 1500 м. с его вершинами Чатырдаг, Роман-Чош и Демир-Капу. Этот главный хребет, круто спускающийся к морю, имеет плоскую и скалистую вершину, усеянную скальными кратерами; он носит название Яйла и служит тощим горным пастбищем. Глубокие ущелья прорезают неровную поверхность вершины и делят ее на отдельные столовые горы.

Крымские горы, как и Карпаты, представляют собой горы складчатого типа. Они сложены юрскими, меловыми и миоценовыми отложениями. Крупные глыбы юрского известняка, залегающие на более мягких сланцах и глинах, образуют главный хребет гор. Помимо кратеров, в известняковых горах Яйлы встречаются непроходимые борозды (нем. Karrenbildungen) и многочисленные котловины.

Великолепный обрывистый спуск главного хребта Яйлы к морю весьма живописен. Здесь вся южная часть хребта погружена в глубокие ущелья, а сопротивление вулканических пород, образующихся здесь, создало удивительно красивый прибрежный горный ландшафт. Защищённая горной стеной от северных ветров, средиземноморская флора смогла развиться здесь, у южного подножия хребта, а прекрасные лиственные леса частично покрывают склоны гор.

На Керченском полуострове, образующем восточную оконечность Крыма, простирается невысокая степная возвышенность, словно продолжение Яйлинского хребта. Новые третичные глины здесь залегают плоскими складками, более близкими к Кавказу. Здесь, как и на весьма похожем по форме Таманском полуострове, мы находим множество небольших конусообразных грязевых вулканов, извергающих из своих миниатюрных кратеров газы, дым и жидкую голубовато-серую грязь.

Величественный, величественный Кавказский хребет образует границу Украины на востоке. Только западная часть горной системы находится на территории Украины. Поэтому мы рассмотрим её довольно кратко.

Кавказская горная система, протяженностью 1100 км, лежит подобно огромной каменной стене между Европой и Азией. Большинство географов считают Кавказ частью последнего континента, что верно, поскольку эти горы демонстрируют многие характеристики азиатских горных хребтов. Прежде всего, их трудно пересечь, гораздо труднее, чем самые высокие горы Европы – Альпы. На протяжении 700 км Кавказский хребет лишь дважды понижается до уровня 3000 м. С другой стороны, Кавказ неширок – в среднем всего 150 км – а в месте пересечения армейской дороги Грузии – едва 60 км. Далее, Кавказ, как и многие горные хребты Азии, тянется по прямой линии от Таманского полуострова до Апшеронского полуострова, известного обилием нефти.

Кавказ – это складчатый горный хребет, сложенный складчатыми кристаллическими и осадочными породами разного возраста. Вся южная часть хребта, вдоль обширных ущелий, погружена, так что самая высокая кристаллическая центральная зона хребта резко и круто спускается к югу. Высочайшие вершины Кавказа – это древние потухшие вулканы, возвышающиеся над основными горами: Эльбрус (5630 м) у истока Кубани и Казбек (5040 м) у истока Терека. Доказательством того, что подземные силы всё ещё активны, служат многочисленные тектонические землетрясения Закавказья.

Главный Кавказский хребет, помимо вулканических вершин, отличается множеством скалистых гранитных пиков высотой 4000–5000 м, а также сотнями более низких вершин, каждая из которых имеет свои аналоги в Альпах. Современное оледенение Кавказа весьма значительно, а ледниковое также было весьма обширным и определило современные горные формы Кавказа. На Кавказе отсутствует лишь самое красивое украшение некогда ледникового ландшафта – озёра, которыми так богаты Альпы.

Все крупные кавказские реки берут начало в Главном хребте, образуя молочно-ледниковые ручьи. Затем, через глубокие поперечные долины, они прорываются через более низкие хребты, которые несколькими рядами обращены к Главному хребту и сложены осадочными породами юрского, мелового и древнетретичного возраста. Их гребни и вершины постепенно понижаются и становятся более округлыми к северу. Горы покрыты прекрасными горными пастбищами и густыми девственными лесами, изобилующими животными, на которых можно охотиться.

В стране у подножия Кавказа распространена невысокая холмистая местность, состоящая в основном из новотретичных слоев, богатых нефтью. У Понто-Каспийского водораздела холмистый район и плато Пятигорска и Ставрополя, сложенные современными известковыми образованиями, выступают из Кавказа. С высоты 600 м эта структура медленно понижается плоскими холмами к западу, северу и востоку к Понто-Каспийской степной равнине, в которой лежит знаменитая Манычская борозда. Река Маныч, или, скорее, Калаус, берет начало, как и Кума, на Ставропольском плато и разделяется в борозде на два рукава. Один течет через обширные Манычские озера на северо-восток в реку Дон и, попутно, в Азовское море; другой поворачивает на юг к реке Куме и Каспийскому морю. Но ее воды достигают этой цели очень редко; палящее солнце и песчаная почва прикаспийской степи лишают маленькую реку ее небольшого запаса воды.

Страна Украинского плато

Карпаты, Яйла и Кавказ – незыблемые пограничные стены, обозначающие южные границы Украины. На её широкой поверхности встречаются лишь узкие полосы горной страны. Вся остальная территория нашей родины занята плоскогорьями и равнинами. На них испокон веков жила украинская нация. Не покрытые облаками возвышенности, а ровные, слегка волнистые плато, изрезанные живописными речными долинами и необъятными равнинами, характерны для Украины.

Между Карпатами и Уральскими горами простирается огромное пространство, некогда носившее название Сарматской равнины, а ныне обычно именуемое Русским плоскогорьем, хотя географически наиболее подходящим было бы название Восточно-Европейская низменность. На этом пространстве, охватывающем половину поверхности Европы, лишь одна группа холмов в Покутье поднимается выше 500 м, и лишь небольшая часть Подолии – выше 400 м. Всё остальное пространство Восточной Европы, за небольшими исключениями, лежит ниже 300 или даже 200 м над уровнем моря.

В северной части Восточной Европы возвышенности высотой более 200 м занимают очень мало места. Подобно огромным плоским островам, они полого поднимаются над просторными прохладными низинами. В Центральной Европе поверхность возвышенной части равнинной части сравнительно больше, но эти возвышенности настолько незначительны, а переходы к низменности настолько незаметны, что основные черты рельефа этой части Европы были обнаружены лишь во второй половине XIX века.

На украинском юге Восточной Европы характер рельефа иной. Они самые высокие в Восточной Европе и весьма отчётливо отделяются, главным образом крутыми склонами, от окружающих равнин. Для Украины характерен именно платообразный ландшафт.

Группа Украинского плоскогорья, являющаяся настоящим морфологическим ядром страны, вокруг которого сосредоточены её окраины, простирается от Прикарпатья и польской Привислинщины до Азовского моря и реки Донец. Она состоит из следующих плоскогорий: Росточья, Подолья, Покутья (Бессарабии), Волыни, Приднепровского и Донецкого плато.

Обзор украинских плоскогорий начнём с Подолья. Подольское плато – самое массивное из всех плато Украины, самое высокое и обладающее наиболее характерными чертами сильно расчленённой возвышенной равнины.

Если, покидая Карпаты, окинуть взглядом окружающую местность с края горного хребта, то за широкими полосами предкарпатских холмов и равнин, на самом горизонте, видны широкие плоские возвышенности, загораживающие горизонт на севере. Это окраины Подольского плато.

Западную границу Подолии образует широкая долина реки Верешица, покрытая болотистыми лугами и большими прудами. На юге и юго-востоке Подолия ограничена долиной реки Днестр, которая сначала широкая, а затем сужается до каньона. Между нижним течением Днестра и рекой Бог Подольское плато плавно переходит в Понтийскую степную равнину. На севере и северо-востоке Подолия ограничена каменистой долиной реки Бог, а затем водоразделом, который тянется на запад между бассейнами рек Днестр и Днепр. Вблизи его границы начинается известный крутой хребет, который образует спуск Подольской возвышенности к равнине Буга. От Брод до Лемберга северная граница Подолии очень четко обозначена этим крутым краем.

Несмотря на свой ярко выраженный платообразный характер, Подолия отнюдь не лишена красивых ландшафтов. Северная, крутая граница плато местами возвышается на 200 м над заболоченной Бугской равниной, а ее высота над уровнем моря местами достигает 470 м. Беловато-серый мел-мергель, составляющий основу этого рельефа, издалека сверкает, обнажаясь под действием воды, стекающей по крутому склону. Лежащий выше миоценовый песчаник образует причудливые скальные нагромождения и овраги. Прекрасные буковые леса во многом еще сохранились на крутом склоне. Издалека все создает иллюзию высокой лесной цепи холмов. Однако, поднявшись на нее, мы видим на юге лишь бескрайнюю слегка волнистую возвышенную равнину с плоскими долинами, заполняющими весь вид.

К юго-западу Подолье также спускается подобной крутой границей, но эта граница не столь однородна и не столь высока и живописна. Эти крутые границы обязаны своим происхождением недавнему поднятию, которое затронуло Подольское плато, особенно на западе, со времён ледникового периода. Той же причине обязана своим происхождением живописная, прекрасно лесистая, размытая возвышенность Опилья, участок, простирающийся к юго-востоку от Лемберга в районе Рогатина и Березани до Днестра, и который вместе со своими вершинами достигает высоты 440 м. Однако наиболее примечательна длинная цепь скалистых холмов, которая тянется от Бродов на юго-восток к Каменцу-Подольскому. Эта цепь холмов, носящая имя Тутри, на всех картах обозначена намеренно выбранным названием Медоборы. Известняковая порода, содержащая большое количество окаменелостей, образует причудливые скалы на вершинах горной цепи высотой более 400 м, возвышающихся над сушей подобно старинным крепостям. Вся цепь холмов представляет собой новотретичный коралловый и бриозоновый риф, который после отступления моря остался в виде длинной скальной дайки.

За этой холмистой местностью всё Подольское плато имеет плоскую, волнистую поверхность. Начиная от верховьев Серета и Сбруха, мы встречаем типичные степные равнины. Чем дальше на юго-запад, тем более плоские, волнистые и степные участки встречаются, пока наконец Подольская возвышенность постепенно не переходит в Понтийскую степную равнину.

Много разнообразия и красоты придают подольский ландшафт долинам левых притоков Днестра. В верховьях они широкие, с плоским болотистым дном, многочисленными прудами и болотами, с пологими спусками. В дальнейшем река начинает врезаться всё глубже, долина становится всё уже и глубже, извиваясь правильными изгибами, склоны становятся выше и круче, голые скальные стены сменяются мягкими зелёными склонами. Мы находимся в подольском яре, в миниатюрном каньоне.

На склонах ярдов геологическая история Подолии запечатлена неувядаемыми буквами. Река словно гигантской пилой прорезала плато, обнажив различные слои камня. Как правило, они залегают почти горизонтально друг над другом.

Древнейшими горными породами Подолии являются гранитогнейсы, смятые и нарушенные в докембрийское время. Линии складок и разломов простираются преимущественно с севера на юг. Гранит слагает породы порогов Днестра у Ямполя и многочисленные пороги реки Бог, в каменистой долине которой эта примитивная горная формация особенно ярко проявляется. На гранитном основании, почти горизонтально, слегка повернутыми к юго-западу, залегают темные сланцы и известняки: сначала верхнесилурийские в Западном Подолии, затем девонские слои, из которых больше всего привлекает внимание древний красный песчаник, благодаря темно-красной окраске, которую он придает крутым стенам подольского каньона. Далее следуют меловые слои, и, наконец, недавняя третичная формация, гипсы которой образуют живописные группы скал на высотах Яриских стен. В огромных гипсовых хранилищах Подолии можно найти множество больших, красивых пещер с замечательными алебастровыми сталактитами.

Все притоки левого берега Днестра, начиная с Золотой Липы, впадают в такие яры-каньоны. Самым красивым и величественным является каньон Днестра, стены которого часто превышают высоту 200 м. Он прорезает высокое плато причудливыми изгибами, и каждый изгиб открывает новые, прекрасные виды на высокий, вогнутый, крутой край, изрезанный оврагами, и пологие выпуклые берега. В глубоких ущельях яры притоков открываются в яр основного потока. Между ущельями простирается плоская, почти не волнистая равнина. Летом взору путника предстают лишь бесконечные волнистые злаковые степи, лишь кое-где на горизонте появляется небольшой лесок или одинокая ферма. Внезапно лес кажется кончающимся, перед путником оказывается глубокая, окруженная степными стенами долина, по склонам которой поднимается дорога. А внизу, на серебристой реке, среди зелени садов, лежат деревни, одна за другой.

Чем дальше на восток, тем чаще встречаются яры и похожие на них балки (ущелья), но меньшие по размеру, но не столь глубокие и живописные. В районе Тирасполя и Ананьева вся поверхность плато очень обильно изрезана этими ущельями. В районе Ананьева балки занимают седьмую часть всей поверхности. Плато изрезано этими водными расщелинами на бесчисленные узкие болота.

Балка, как и яр, обязана своим существованием эрозионной деятельности проточных вод. На Днестре, по обе стороны его глубоких яров, мы видим огромные массивы старых речных валунов, лежащих на вершине плато под мощным покровом суглинка. Это валунные отложения доледникового Днестра. Позднее, когда началось недавнее поднятие Украинского плато, особенно интенсивное на Подольском плато, реки врезались в него и за тысячелетия образовали свои нынешние живописные ущелья.

Вся поверхность Подольского плато покрыта мощным лёссовым покровом, образовавшимся в пустынно-степной период после ледникового. В характере нагромождения лёсса, в симметрии речных долин, западные склоны которых, как правило, круче, в общем расположении и форме долин Подолья отчётливо прослеживается сильное влияние ветров.

Верхний лессовый слой на всей территории Подолии превратился в знаменитый чернозём. Поэтому Подолия издавна славится своим плодородием. «В Подолии, – гласит старая украинская пословица, – хлеб растёт на плетнях, а плетни – из плесканых колбас». С другой стороны, Подолия сильно страдает от нехватки лесов. Обширные лесные массивы, ещё существовавшие в XVI и XVII веках, теперь распались на небольшие рощи. Последствия вырубки лесов не заставили себя ждать. Многие источники и ручьи пересохли, реки обмелели, так что в особенно засушливое лето часто ощущается нехватка воды. С другой стороны, после вырубки лесов началась разрушительная деятельность оврагов, которые расширяются после каждого сильного дождя и способны за короткое время превратить богатый сельскохозяйственный район в лабиринт оврагов.

Между Подольским плато и холмистым Прикарпатьем лежит Покутско-Бессарабское плато.

Обширная узкая часть плато, расположенная между долинами Днестра и Прута, на западе называется Покутье (земля в углу), а на востоке обычно используется название Бессарабия (собственно Бассарабия). На западе плато простирается до долин рек Быстрица и Ворона в Предкарпатье; на юго-востоке оно переходит в Понтийскую степную равнину.

На Днестре почти не видно разницы между характером Подолии на левом берегу и Покутии или Бессарабии на правом. По обе стороны те же склоны долины, сложенные теми же породами, – только правый берег более плотный, так как Днестр принимает лишь немногочисленные и мелкие притоки с этой стороны. Лишь на некотором расстоянии от течения Днестра открываются особенности Покутско-Бессарабского плато.

Западная часть плато, носящая название Покутье и простирающаяся на восток до горного массива Бердо-Городище, имеет ровную, очень плоскую, волнистую поверхность. И всё же это типичная карстенитовая страна, на которую повлияло существование мощных пластов гипса. В регионе очень много воронкообразных впадин, называемых вертепами, которые в целом аналогичны доломитам Карсо. Они образовались в результате растворения гипсовых пластов подземными водами. Стены воронки всегда крутые с одной стороны, серые гипсовые породы возвышаются, как стены, над дном воронки, которое часто занято небольшим озером. Многие ручьи исчезают в карстенитовых воронках, чтобы продолжить своё течение подземными потоками. Покутье также не лишено других признаков карстенитовой области. Подземные воды, растворяя гипсовые массы, образовали обширные пещеры, славящиеся красивыми сталактитами из белого алебастра. Наиболее известны пещера Локитки близ Товмача, а также пещеры Бильче Золотое в соседнем Южном Подолье и недавно открытые великолепные пещеры Кривче.

Однако карстенитовая страна Покутья не выдерживает сравнения с карстенитовыми областями Крайны, Истрии и Хорватии. Гипс не является известняком, и его прочность незначительна по сравнению с прочностью известняка в настоящих карстенитовых областях. Поэтому настоящих карстенитовых образований в Покутье нет, и мощный слой глины лишь в исключительных случаях прорывается гипсовыми породами.

Покутское плато гораздо ниже Подольского. Только в отдельных местах оно достигает высоты 370–380 м и становится постоянно ниже к востоку. Но к северу от Черновцов (Czernowitz) оно поднимается на высоту, которую мы тщетно ищем на всем остальном Украинском плато. Лесистая группа холмов Бердо Городище достигает здесь 515 м, самой большой высоты над уровнем моря между Карпатами и Уралом. На востоке Бердо Городище переходит в цепь холмов Хотина, которая достигает высоты 460 м и отмечает восточную оконечность Покутья. Юго-восточная длинная и широкая бессарабская часть плато разделена на далеко идущие узкие болота плоскими долинами рек Прут и Реут. Водораздел Прута и Днестра достигает высоты 420 м. (Возвышенность Мегура) в верховьях реки Реут, к югу от города Бильзи. Юго-восточная часть Бессарабского плато состоит из многочисленных низинных болот, расположенных между плоскими долинами. Плато постепенно понижается и становится более плоским, постепенно переходя в Понтийскую степную равнину.

Третий представитель Украинского плато – Росточье. С вершины замковой горы Лемберг, известной своим прекрасным видом, мы видим, сразу за широкой долиной реки Полтвы, цепь высоких лесистых холмов, тянущихся на северо-восток. Они образуют отроги Росточье.

Росточье, называемое также Лембергско-Люблинской грядой, представляет собой сильно изрезанное, холмистое, узкое плато, ограниченное с одной стороны Санско-Вислинской равниной, с другой – низменностью Буга. К юго-западу Росточье имеет крутой, на самом деле довольно неприметный, край; к востоку оно распадается на параллельные гряды холмов, которые постепенно понижаются и между которыми лежат болотистые долины.

Южная часть Росточья, сливающаяся с Подольским плато близ Лемберга и простирающаяся к северо-западу до широкой, песчано-болотистой ледниковой долины реки Танва, представляет собой плато, перешедшее в эрозионную холмистую местность. Самые высокие холмы достигают высоты 400 м. Речные долины в целом плоские; лишь вдоль крутых склонов плато они глубоко врезаны. Крутой западный склон очень живописен, с глубокими ущельями и лёссовыми стенами. Здесь много мощных источников, среди которых известный источник Парашка, из которого время от времени поднимается мощный столб воды.

Древнейшим слоем горных пород Росточья является мел-мергель. Выше него почти нетронутыми горизонтальными пластами залегают миоценовые известняки, песчаники, глины, пески, делювиальные суглинки, а песок и щебень с многочисленными валунами, несомненно северного происхождения, принесённые ледниками и ручьями ледникового периода вплоть до южной части Росточья, образуют повсюду мощный покров. Почва не очень плодородна, особенно широко распространены песчано-мергелевые почвы.

Северная часть Росточья, за долиной Танвы, представляет собой широкое, слегка волнистое плато, достигающее в своей высшей части высоты всего 340 м. Западный край плато отчётливый и крутой, местами опускающийся на 100 м к низменности Вислы. К северу поверхность плато понижается очень плавно и почти незаметно переходит в равнину Подлясья. Речные долины, такие как Буг и Вепрь, широкие, плоские и заболоченные.

Геологическое строение северного Росточья почти полностью сходно с строением южной части. Почвенный покров здесь также не очень плодороден, сохранились лишь обширные леса, особенно в районах древних моренных песков и суглинков. Лишь в районе Подлясья почвы становятся более плодородными. Для рельефа поверхности Росточья большое значение имело также недавнее послеледниковое поднятие земной поверхности, хотя здесь оно было далеко не таким интенсивным, как в Подолии.

Волынское плато простирается на широком пространстве между Бугом на западе и Тетеревом на востоке, между заболоченной равниной Полесья на севере и Днестровско-Днепровским водоразделом и долиной верхнего течения реки Бога на юге. Волынское плато не обладает компактностью Подольской или Росточенской возвышенности. Болотистая низменность Полесья простирается вдоль рек в сердце Волыни, тем самым разделяя её платообразную территорию на несколько участков разной величины. Аналогично, внутреннее строение и геологическое строение Волыни неоднородны. Западная Волынь, расположенная между реками Буг и Горин, имеет подслой мелового мергеля, местами перекрытый слоями глины, песчаника и известняка недавнего третичного возраста. Восточная Волынь полностью расположена в области древнего Украинского горста, чей складчатый гранитно-гнейсовый подслой перекрыт древними третичными отложениями. В этом тектонически нарушенном районе мы встречаем следы ранней вулканической деятельности. В районе Берестовца, Хорошков и др. встречаются виды изверженных пород, свидетельствующие о коренных нарушениях земной поверхности.

Почва Волыни чернозёмная только на юге. Далее здесь встречаются песчаные, белозёмные и суглинистые почвы, являющиеся признаками некогда ледникового покрова и воздействия водно-ледниковых вод. Многие районы суглинистых почв богаты растительными культурами и не лишены значительного плодородия.