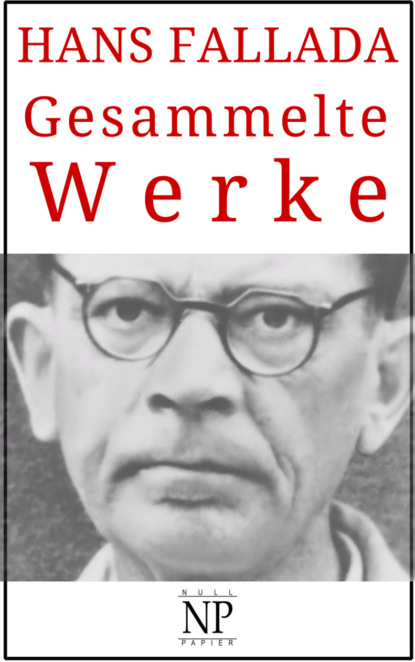

Hans Fallada – Gesammelte Werke

- -

- 100%

- +

»Ich arbeite in demselben Betrieb. Ich heiße Karl Hergesell. Hier mein Arbeitsbuch.«

»Und die beiden anderen Herren?«

»Wir kennen sie gar nicht. Sie haben sich an unsern Tisch gesetzt und plötzlich in unsern Streit gemischt.«

»Und warum stritten Sie?«

»Ich will ihn nicht.«

»Warum war dann dieser Herr so empört über Sie, wenn Sie ihn nicht wollen?«

»Was weiß ich? Vielleicht glaubte er meinen Worten nicht. Es ärgerte ihn auch, dass ich mit ihm tanzte.«

»Na schön!«, sagte der Gedunsene, klappte das Notizbuch zu und sah dabei von einem zum anderen. Sie sahen wirklich eher verstrittenen Liebenden als ertappten Verbrechern ähnlich. Schon die Art, wie sie ängstlich vermieden, einander anzusehen … Und dabei lagen ihre Hände fast berührungsnah auf der Tischplatte. »Na schön. Ihre Angaben werden natürlich nachgeprüft werden, aber ich denke doch … Jedenfalls noch eine bessere Fortsetzung dieses Abends …«

»Nicht ich!«, sagte das junge Mädchen. »Nicht ich!« Sie stand gleichzeitig mit dem anderen auf. »Ich gehe nach Haus.«

»Ich bringe dich.«

»Nein, danke, ich gehe lieber allein.«

»Trudel!«, bat er. »Lass mich doch noch zwei Worte mit dir reden!«

Die Uniform sah lächelnd von einem zum anderen. Sie waren wirklich Verliebte. Eine flüchtige Nachprüfung der Angaben würde genügen.

Plötzlich hatte sie sich entschlossen: »Nun gut, aber nur zwei Minuten!«

Sie gingen. Endlich waren sie aus diesem entsetzlichen Saal, aus dieser Atmosphäre von Gegensätzlichkeit und Hass heraus. Sie sahen sich um.

»Sie sind fort.«

»Wir werden sie nicht wiedersehen.«

»Und du kannst leben. Nein, jetzt musst du leben, Trudel! Ein unüberlegter Schritt von dir würde die anderen in Gefahr bringen, viele andere – denke immer daran, Trudel!«

»Ja«, sagte sie, »jetzt muss ich leben.« Und mit einem raschen Entschluss: »Lebe wohl, Karl!«

Einen Augenblick lehnte sie an seiner Brust, ihr Mund streifte den seinen. Ehe er sich noch entschlossen hatte, lief sie schräg über die Fahrbahn auf eine haltende Elektrische zu. Der Wagen fuhr an.

Er machte eine Bewegung, als wollte er ihr nachlaufen. Aber er besann sich.

Ich werde sie dann und wann im Betrieb sehen, dachte er. Ein ganzes Leben liegt vor uns. Ich habe Zeit. Jetzt weiß ich doch, dass sie mich liebt.

14. Sonnabend: Unruhe bei Quangels

Auch den ganzen Freitag hatten die Eheleute Quangel kein Wort miteinander gesprochen – drei Tage Schweigen unter ihnen, nicht einmal Bieten der Tageszeiten, das war in ihrer ganzen Ehe noch nicht vorgekommen. So wortkarg Quangel auch gewesen war, er hatte doch hin und wieder einen Satz gesprochen, etwas über einen Arbeiter in der Werkstatt oder wenigstens über das Wetter oder dass ihm heute das Essen besonders gut geschmeckt habe. Und nun nichts!

Anna Quangel spürte es je länger je stärker, dass die tiefe Trauer, die sie um den verlorenen Sohn empfand, sich zu zerstreuen anfing vor der Unruhe über den so veränderten Mann. Sie wollte nur an den Jungen denken, aber sie konnte es nicht mehr, wenn sie diesen Mann beobachtete, ihren langjährigen Ehemann Otto Quangel, immerhin den Mann, dem sie die meisten und besten Jahre ihres Lebens gewidmet hatte. Was war in diesen Mann gefahren? Was war los mit ihm? Was hatte ihn so verändert?

Am Freitag um die Mittagszeit waren bei Anna Quangel aller Zorn und aller Vorwurf gegen Otto vergangen. Hätte sie sich den geringsten Erfolg davon versprochen, so hätte sie ihn wegen ihres vorschnellen Wortes ›Du und dein Führer‹ um Verzeihung gebeten. Aber es war klar zu sehen, dass Quangel nicht mehr an diesen Vorwurf dachte, ja, anscheinend dachte er auch nicht mehr an sie. Er sah an ihr vorbei, er sah durch sie hindurch, er stand am Fenster, die Hände in den Taschen seines Arbeitsrocks und pfiff langsam, nachdenklich, mit großen Pausen dazwischen vor sich hin, was er sonst nie getan hatte.

An was dachte der Mann? Was machte ihn innerlich so erregt? Sie setzte ihm das Essen auf den Tisch, er fing an zu löffeln. Einen Augenblick beobachtete sie ihn so von der Küche aus. Sein scharfes Gesicht war über den Teller geneigt, aber den Löffel führte er ganz mechanisch zum Munde, seine dunklen Augen blickten auf etwas, das nicht da war.

Sie wandte sich in die Küche zurück, einen Rest Kohl zu wärmen. Gewärmten Kohl aß er gerne. Sie war nun fest entschlossen, ihn gleich jetzt anzusprechen, wenn sie mit dem Kohl hereinkam. Er mochte ihr noch so scharf antworten, sie musste dieses unheilvolle Schweigen brechen.

Aber als sie mit dem gewärmten Kohl wieder in die Stube kam, war Otto gegangen, der Teller stand halb leer gegessen auf dem Tisch. Entweder hatte Quangel ihre Absicht gemerkt und hatte sich fortgeschlichen wie ein Kind, das weiter trotzen will, oder er hatte über dem, das ihn innerlich so unruhig machte, das Weiteressen einfach vergessen. Jedenfalls war er fort, und sie musste bis in die Nacht auf ihn warten.

Aber in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend kam Otto so spät von der Arbeit, dass sie trotz all ihrer guten Vorsätze schon eingeschlafen war, als er sich ins Bett legte. Sie wachte erst später auf von seinem Husten; sie fragte behutsam: »Otto, schläfst du schon?«

Der Husten hörte auf, er lag ganz still. Noch einmal fragte sie: »Otto, schläfst du schon?«

Und nichts, keine Antwort. So lagen sie beide sehr lange still. Jeder wusste von dem anderen, er schlief noch nicht. Sie wagten nicht, ihre Stellung zu ändern, um sich nicht zu verraten. Endlich schliefen sie beide ein.

Der Sonnabend ließ sich noch schlimmer an. Otto Quangel war ungewohnt früh aufgestanden. Ehe sie ihm noch seinen Muckefuck[20] auf den Tisch setzen konnte, war er schon wieder fortgelaufen zu einem jener hastigen, unbegreiflichen Gänge, die er früher nie unternommen hatte. Er kam zurück, von der Küche her hörte sie ihn in der Stube auf und ab gehen. Als sie mit dem Kaffee hereinkam, faltete er sorgfältig ein großes weißes Blatt, in dem er am Fenster gelesen, zusammen und steckte es ein.

Anna war sicher, dass es keine Zeitung gewesen war. Es war zu viel Weiß auf dem Blatt, und die Schrift war größer als in einer Zeitung gewesen. Was konnte der Mann gelesen haben?

Sie ärgerte sich wieder über ihn, seine Heimlichtuerei, all dies Verändertsein, das so viel Unruhe und neue Sorgen brachte, zu all den alten hinzu, die doch schon gereicht hatten. Trotzdem sagte sie: »Kaffee, Otto!«

Bei dem Klang ihrer Stimme wendete er sein Gesicht und sah sie an, ganz als sei er verwundert, dass er nicht allein sei in dieser Wohnung, verwundert, wer da mit ihm sprach. Er sah sie an, und er sah sie doch wieder nicht an. Es war nicht seine Ehegefährtin Anna Quangel, die er so ansah, sondern jemand, den er einmal gekannt hatte und dessen er sich mühsam erinnern musste. Ein Lächeln lag auf seinem Gesicht, in den Augen; über die ganze Fläche des Gesichts war dieses Lächeln ausgebreitet, wie sie es noch nie bei ihm gesehen hatte. Sie war im Begriff zu rufen: Otto, ach Otto, geh doch nun nicht auch du von mir fort!

Aber ehe sie sich noch recht entschlossen hatte, war er an ihr vorübergegangen und aus der Wohnung fort. Wiederum ohne Kaffee, wieder musste sie ihn zum Wärmen in die Küche tragen. Sie schluchzte leise dabei: Was für ein Mann! Sollte ihr denn gar nichts bleiben? Nach dem Sohne auch der Vater verloren?

Quangel ging unterdes eilig auf die Prenzlauer Allee zu. Ihm war eingefallen, dass er sich besser vorher solch ein Haus einmal ansah, ob seine Idee von einem solchen Hause auch richtig war. Sonst musste er sich was anderes ausdenken.

In der Prenzlauer Allee ging er langsamer, seine Augen streiften die Haustüren, als suchten sie etwas Bestimmtes. An einem Eckhaus sah er die Schilder von zwei Rechtsanwälten und einem Arzt neben vielen Geschäftsschildern.

Er drückte gegen die Haustür. Sie öffnete sich sofort. Richtig: kein Portier in solch einem viel begangenen Hause. Er stieg langsam, die Hand auf dem Geländer, die Stufen der Treppe empor, eine ehemals »hochherrschaftliche« Treppe mit Eichenparkett, von der aber viele Benutzung und Krieg jede Spur des Hochherrschaftlichen genommen hatte. Jetzt sah sie nur schmierig und abgetreten aus, die Läufer waren natürlich schon längst verschwunden, wahrscheinlich bei Kriegsausbruch eingezogen.

Otto Quangel passierte ein Anwaltsschild im Hochparterre, er nickte, langsam stieg er weiter. Es war nicht so, dass er etwa allein dies Treppenhaus benutzt hätte, nein, immerzu eilten Leute an ihm vorüber, ihm entgegenkommend oder ihn überholend. Immer hörte er Klingeln gehen, Türen schlagen, Telefone läuten, Schreibmaschinen klappern, Stimmen sprechen.

Aber dazwischen kam immer wieder ein Augenblick, da Otto Quangel das Treppenhaus ganz für sich allein hatte oder doch seinen Treppenabschnitt für sich allein, wo alles Leben sich in die Büroräume zurückgezogen zu haben schien. Das wäre dann der richtige Augenblick gewesen, es zu tun. Es war überhaupt alles richtig, genau wie er es sich gedacht hatte. Eilige Menschen, die einander nicht ins Gesicht sahen, schmutzige Fensterscheiben, durch die nur ein graues Tageslicht sickerte, kein Portier, überhaupt niemand, der an dem anderen Interesse nahm.

Als Otto Quangel im ersten Stockwerk das Schild des zweiten Anwalts gelesen hatte und durch eine deutende Hand dahin belehrt worden war, der Arzt wohne noch eine Treppe höher, nickte er zustimmend. Er machte kehrt, er kam eben gerade vom Anwalt, er ging aus dem Haus. Unnötig, sich dort weiter umzusehen, genau das Haus, wie er es brauchte, und von solchen Häusern gab es Tausende in Berlin.

Der Werkmeister Otto Quangel steht wieder auf der Straße. Ein dunkler junger Mann mit sehr weißer Gesichtshaut tritt auf ihn zu.

»Herr Quangel, nicht wahr?«, fragt er. »Herr Otto Quangel aus der Jablonskistraße, nicht wahr?«

Quangel knurrt ein abwartendes »Nu?«, ein Laut, der beides, Zustimmung wie Ablehnung, bedeuten kann.

Der junge Mann nimmt ihn für Zustimmung. »Ich soll Sie von der Trudel Baumann bitten«, sagt er, »dass Sie sie ganz vergessen. Ihre Frau möchte die Trudel auch nicht mehr besuchen. Es ist nicht nötig, Herr Quangel, dass …«

»Bestellen Sie«, sagt Otto Quangel, »dass ich keine Trudel Baumann kenne und nicht angequatscht zu werden wünsche …«

Seine Faust trifft den jungen Mann direkt an der Kinnspitze, der sackt zusammen wie ein nasser Lappen. Quangel geht achtlos durch die Leute, die zusammenzulaufen beginnen, hindurch, direkt an einem Schupo vorbei, auf die Haltestelle der Elektrischen zu. Die Bahn kommt, er steigt ein, fährt zwei Haltestellen weit. Dann fährt er in der Gegenrichtung zurück, diesmal auf der Vorderplattform des Anhängers. Es ist, wie er gedacht: der größte Teil der Menschen hat sich in der Zwischenzeit verlaufen, zehn, zwölf Neugierige stehen noch vor einem Café, in das man den Angeschlagenen wohl geschafft hat.

Er ist schon wieder bei Besinnung. Zum zweiten Mal innerhalb zweier Stunden hat Karl Hergesell sich einer amtlichen Person gegenüber auszuweisen.

»Es war wirklich nichts, Herr Wachtmeister«, versicherte er. »Ich habe ihn wohl unachtsam auf den Fuß getreten, und er schlug gleich zu. Keine Ahnung, wer das war, ich hatte meine Entschuldigung noch nicht raus, da schlug er schon zu.«

Wieder darf Karl Hergesell unangefochten gehen, kein Verdacht besteht gegen ihn. Aber er ist sich klar darüber, dass er sein Glück so nicht weiter auf die Probe stellen darf. Er ist zu diesem Ex-Schwiegervater Otto Quangel auch nur deswegen gegangen, um wegen Trudels Sicherheit klarzusehen. Nun, was diesen Otto Quangel angeht, so darf er wohl unbesorgt sein. Ein harter Vogel das, und ein böser dazu. Und gewiss kein geschwätziger, trotz seines großen Schnabelhakens. Diese Art, wie er rasch und böse zuschlug!

Und weil ein solcher Mensch vielleicht plappern konnte, war die Trudel beinahe in den Tod gehetzt worden. Der plapperte nie – auch vor denen nicht! Und um Trudel würde der sich auch kaum kümmern, er schien von der Trudel nicht mehr viel wissen zu wollen. Was solch ein rascher Kinnhaken einem doch manchmal für Aufklärung bringen kann!

Karl Hergesell geht nun völlig unbesorgt in die Fabrik, und als er dort durch vorsichtige Umfrage erfährt, dass Grigoleit und der Säugling in den Sack gehauen haben, atmet er auf. Nun ist alles sicher. Es gibt keine Zelle mehr, aber er bedauert das nicht einmal sehr. Dafür wird Trudel leben!

Im Grunde hat er sich nie so sehr für diese politische Arbeit interessiert, dafür umso mehr für die Trudel!

Quangel fährt auf der Elektrischen wieder seiner Wohnung zu, aber als er aussteigen müsste, fährt er an der Jablonskistraße vorbei. Sicher ist sicher, falls wirklich noch ein Verfolger an seinen Hacken hängt, will er sich mit ihm allein auseinandersetzen, ihn nicht in die Wohnung ziehen. Anna ist jetzt nicht in der richtigen Verfassung, mit einer unangenehmen Überraschung fertigzuwerden. Er muss erst mit ihr reden. Gewiss, er wird das tun, Anna spielt eine große Rolle bei dem, was er vorhat. Aber erst muss er anderes erledigen.

Quangel hat sich entschlossen, heute vor der Arbeit überhaupt nicht mehr nach Haus zu kommen. Er wird eben auf Kaffee und Mittagessen verzichten. Anna wird ein bisschen unruhig sein, aber sie wird schon warten und nichts Voreiliges tun. Er muss heute was erledigen. Morgen ist Sonntag, da muss alles da sein.

Er steigt wieder um und fährt in die Stadt hinein. Nein, wegen dieses jungen Menschen eben, dem er so rasch mit einem Faustschlag den Mund gestopft hat, macht sich Quangel keine großen Sorgen. Er glaubt auch nicht so recht an weitere Verfolger, er glaubt vielmehr daran, dass dieser Mann wirklich von der Trudel kam. Sie hat ja schon so was angedeutet, sie müsse gestehen, dass sie ihren Schwur gebrochen habe. Daraufhin haben die ihr natürlich allen Umgang mit ihm verboten, und sie hat diesen jungen Burschen als Boten abgesandt. All das ganz ungefährlich. Die reine Kinderei das, wirklich Kinder, die sich in ein Spiel eingelassen haben, von dem sie nicht das Geringste verstehen. Er, Otto Quangel, versteht ein wenig mehr davon. Er weiß, in was er sich da einlassen wird. Aber er wird dieses Spiel nicht wie ein Kind spielen, er wird sich jede Karte überlegen.

Er sieht die Trudel wieder vor sich, wie sie da in diesem zugigen Gang gegen das Plakat des Volksgerichtshofes lehnte – ahnungslos. Er empfindet wieder dieses unruhige Gefühl, als der Kopf des Mädchens von der Überschrift »Im Namen des deutschen Volkes« gekrönt war, er liest wieder statt der fremden die eigenen Namen – nein, nein, dies ist eine Sache für ihn allein. Und für Anna, für die Anna natürlich auch. Er wird ihr schon zeigen, wer »sein« Führer ist!

In der Innenstadt angekommen, erledigt Quangel erst einige Einkäufe. Er kauft nur für Pfennigbeträge, ein paar Postkarten, einen Federhalter, ein paar Stahlfedern, ein Fläschchen Tinte. Und auch diese Einkäufe verteilt er noch auf ein Warenhaus, eine Woolworth-Niederlage und auf ein Schreibwarengeschäft. Schließlich, nach langem Überlegen, ersteht er noch ein Paar ganz einfache, dünne Stoffhandschuhe, die er ohne Bezugschein bekommt.

Dann sitzt er in einem dieser großen Bierrestaurants am Alexanderplatz, er trinkt ein Glas Bier, er bekommt auch noch markenfrei zu essen. Wir schreiben 1940, die Ausplünderung der überfallenen Völker hat begonnen, das deutsche Volk hat keine großen Entbehrungen zu tragen. Eigentlich ist noch fast alles zu haben, und noch nicht einmal übermäßig teuer.

Und was den Krieg selbst angeht, so wird er in fremden Ländern fern von Berlin ausgetragen. Ja, es erscheinen schon dann und wann englische Flugzeuge über der Stadt. Dann fallen ein paar Bomben, und die Bevölkerung macht am nächsten Tage lange Wanderungen, um die Zerstörungen zu besichtigen. Die meisten lachen dann und sagen: »Wenn die uns so erledigen wollen, brauchen sie hundert Jahre dazu, und dann ist noch immer nicht viel davon zu merken. Unterdes radieren wir ihre Städte vom Erdboden aus!«

So reden die Leute, und seit jetzt Frankreich um Waffenstillstand bat, hat sich die Zahl derer, die so reden, stark vergrößert. Die meisten Menschen laufen dem Erfolg nach. Ein Mann wie Otto Quangel, der mitten im Erfolg aus der Reihe tritt, ist eine Ausnahme.

Er sitzt da. Er hat noch Zeit, noch muss er nicht in die Fabrik. Aber jetzt ist die Unruhe der letzten Tage von ihm abgefallen. Seit er dieses Haus besichtigt, seit er diese paar kleinen Einkäufe erledigt hat, ist alles entschieden. Er braucht nicht einmal mehr groß nachzudenken über das, was er noch zu tun hat. Das tut sich jetzt von allein, der Weg liegt klar vor ihm. Er braucht ihn nur weiterzugehen, die ersten entscheidenden Schritte in ihn hinein sind schon getan.

Dann, als seine Zeit gekommen ist, zahlt er und macht sich auf den Weg in die Fabrik. Obwohl es ein weiter Weg ist vom Alexanderplatz aus, geht er ihn zu Fuß. Er hat heute schon genug Geld ausgegeben, für Fahrerei, für die Einkäufe, das Essen. Genug? Viel zu viel! Trotzdem Quangel sich jetzt für ein ganz anderes Leben entschlossen hat, wird er an den bisherigen Gewohnheiten nichts ändern. Er wird weiter sparsam bleiben und sich die Menschen vom Leibe halten.

Schließlich steht er wieder in seiner Werkstatt, aufmerksam und wach, wortlos und abweisend, ganz wie immer. Ihm ist nichts anzusehen von dem, was in ihm vorgegangen ist. So ein Zigarettenraucher wie der falsche Tischler Dollfuß wird ihm nie was anmerken. Für den steht sein Bild fest: ein alter Trottel, von einem schmutzigen Geiz besessen, nur für seine Arbeit interessiert. Das ist das Bild, und so soll es auch bleiben.

15. Enno Kluge arbeitet wieder

Als Otto Quangel seine Arbeit in der Tischlerwerkstatt begann, stand Enno Kluge schon seit sechs Stunden an einer Drehbank. Ja, es hat den kleinen Mann nicht mehr in seinem Bette gelitten, trotz seiner Schwäche und seiner Schmerzen ist er in die Fabrik gefahren. Der Empfang dort war freilich nicht sehr freundlich, aber das war kaum anders zu erwarten.

»Na, bist du auch mal wieder bei uns zu Besuch, Enno?«, hatte ihn der Meister gefragt. »Wie lange willste denn diesmal wieder mitmachen, eine oder zwei Wochen?«

»Ich bin jetzt wieder ganz gesund, Meister«, versicherte Enno Kluge eifrig. »Ich kann wieder arbeiten, und ich werd auch arbeiten, das sollst du schon sehen!«

»Nana!«, meinte der Meister ziemlich ungläubig und wollte wieder gehen. Aber er blieb noch einmal stehen, betrachtete nachdenklich Ennos Gesicht und fragte: »Und was haste denn mit deiner Visage gemacht, Enno? Ein bisschen in die Heißmangel gekommen, was?«

Enno hat den Kopf auf sein Werkstück gesenkt, er sieht den Meister auch nicht an, als er schließlich antwortet: »Jawohl, Meister, durch die Mangel gedreht …«

Der Meister bleibt nachdenklich vor ihm stehen und betrachtet ihn immer weiter. Schließlich glaubt er sich einen Vers auf die Sache machen zu können und sagt: »Na, vielleicht hat’s wirklich geholfen, vielleicht hast du nun wirklich Trieb zur Arbeit, Enno!«

Damit ging der Meister, und Enno Kluge war froh, dass die Schläge so verstanden worden waren. Sollte der nur ruhig denken, er war wegen seiner Arbeitsscheu so abgerollt worden, umso besser! Darüber wollte er mit keinem reden. Und wenn sie hier so dachten, würden sie ihn mit allen Fragen verschonen. Sie würden höchstens hinter seinem Rücken über ihn lachen, und das sollten sie ruhig, das war ihm egal. Er wollte jetzt arbeiten, wundern sollten sich die über ihn!

Bescheiden lächelnd und doch nicht ohne Stolz ließ sich Enno Kluge für die freiwillige Sonntagsschicht aufschreiben. Ein paar ältere Arbeitskollegen, die ihn noch von früher her kannten, machten spöttische Bemerkungen. Er lachte einfach mit und sah es gerne, dass auch der Meister grinste.

Übrigens hatte ihm die irrtümliche Annahme des Meisters, er habe die Schläge wegen seiner Arbeitsscheu bezogen, sicher auch bei der Direktion genützt. Dorthin war er gleich nach der Mittagspause gerufen worden. Wie ein Angeklagter stand er dort, und dass von seinen Richtern einer in Wehrmachtsuniform, einer in SA-Uniform steckte, während nur einer Zivil trug, freilich auch mit dem Hoheitszeichen geschmückt, das erhöhte noch seine Angst.

Der Wehrmachtsoffizier blätterte in einem Aktenstück und hielt Enno Kluge mit einer ebenso gleichgültigen wie angeekelten Stimme seine Sünden vor. Den und den Tag von der Wehrmacht zur Rüstungsindustrie entlassen, dann und dann erst Meldung in dem zugewiesenen Betrieb, elf Tage gearbeitet, krankgeschrieben wegen Magenblutungen, drei Ärzte, zwei Krankenhäuser in Anspruch genommen. Dann und dann arbeitsfähig gesundgeschrieben, fünf Tage gearbeitet, drei Tage blaugemacht, einen Tag gearbeitet, wieder Magenblutungen usw. usw.

Der Wehrmachtsoffizier legte das Aktenstück weg, er sah angeekelt den Kluge an, das heißt, er richtete seinen Blick etwa auf den obersten Knopf von Ennos Jackett und sagte mit erhobener Stimme: »Was denkst du dir eigentlich, du Schwein?« Plötzlich schrie er, aber man sah es ihm an, dass er ganz gewohnheitsmäßig schrie, ohne jede innere Erregung. »Denkst du, du kannst hier einen Einzigen mit deinen dussligen Magenblutungen an der Nase rumführen? Ich werde dich zu einer Strafkompanie schicken, da werden sie dir deine stinkenden Gedärme aus dem Leibe reißen, da sollst du lernen, was Magenblutungen sind!«

So schrie der Offizier noch eine ganze Weile. Enno war das vom Militär her gewohnt, es konnte ihn nicht besonders schrecken. Er hörte sich diese Strafpredigt an, die Hände vorschriftsmäßig an die Naht seiner Zivilhose gelegt, das Auge aufmerksam auf den Scheltenden geheftet. Musste der Offizier einmal Luft holen, so sagte Enno im vorgeschriebenen Ton, klar und deutlich, aber weder demütig noch frech, sondern sachlich: »Jawohl, Herr Oberleutnant! Zu Befehl, Herr Oberleutnant!« An einer Stelle gelang es ihm sogar, freilich ohne jede sichtbare Wirkung, den Satz einzuschieben: »Melde mich gehorsamst gesund, Herr Oberleutnant! Melde gehorsamst, werde arbeiten!«

Ebenso plötzlich, wie er mit dem Schreien begonnen hatte, hörte der Offizier wieder damit auf. Er machte den Mund zu, nahm den Blick von dem obersten Rockknopf Kluges und richtete ihn auf seinen Nachbar in Braun. »Sonst noch was?«, fragte er angeekelt.

Jawohl, auch dieser Herr hatte noch etwas zu sagen oder vielmehr zu schreien – alle diese Herren Vorgesetzten schienen ja nur mit ihren Leuten schreien zu können. Dieser schrie von Volksverrat und Arbeitssabotage, vom Führer, der keine Verräter in den eigenen Reihen duldete, und von den KZs, wo ihm schon sein Recht werden solle.

»Und wie kommst du zu uns?«, schrie der Braune plötzlich. »Wie haste dich zugerichtet, du Schwein, du? Mit solcher Fresse kommst du zur Arbeit? Bei den Weibern haste rumgehurt, du Hurenbock! Da lässte deine Kraft, und wir dürfen dich hier bezahlen! Wo biste gewesen, wo haste dich so zugerichtet, du elender Zuhälter, du?«

»Mich haben sie durch die Rolle gedreht«, sagte Enno, verschüchtert unter dem Blick des anderen.

»Wer, wer hat dich so zugerichtet, ich will’s wissen!«, schrie das Braunhemd. Und er fuchtelte mit der Faust unter der Nase des anderen und stampfte mit dem Fuße auf.

Hier war der Augenblick gekommen, wo jeder eigene Gedanke den Schädel Enno Kluges verließ. Unter der Bedrohung mit neuen Schlägen entliefen ihm Vorsatz wie Vorsicht, er flüsterte angstvoll: »Melde gehorsamst, die SS hat mich so zugerichtet.«

In der sinnlosen Angst dieses Mannes lag etwas so Überzeugendes, dass die drei Männer am Tisch ihm sofort Glauben schenkten. Ein verständnisvolles, billigendes Lächeln trat auf ihre Gesichter. Der Braune schrie noch: »Zugerichtet nennst du das? Gezüchtigt heißt das, zu Recht bestraft! Wie heißt das?«

»Melde gehorsamst, es heißt: zu Recht bestraft!«

»Na, ich hoffe, du wirst es dir merken. Das nächste Mal kommst du nicht so billig davon weg! Abtreten!«

Noch eine halbe Stunde danach zitterte Enno Kluge so stark, dass er seine Arbeit an der Drehbank nicht verrichten konnte. Er drückte sich auf dem Abtritt herum, wo ihn der Meister schließlich aufstöberte und scheltend an die Arbeit jagte. Der Meister stellte sich dann daneben und sah schimpfend zu, wie Enno Kluge ein Werkstück nach dem anderen verdarb. In dem Kopf des kleinen Kerls drehte sich noch alles: vom Meister beschimpft, von den Arbeitskollegen verspottet, von Konzentrationslager und Strafkompanie bedroht, vermochte er nichts mehr klar zu sehen. Die sonst so geschickten Hände verweigerten ihm den Dienst. Er konnte nicht, und doch musste er, sonst war er ganz verloren.

Schließlich sah es selbst der Meister ein, dass hier nicht übler Wille und Arbeitsscheu vorlagen. »Wenn du nicht gerade krank gewesen wärst, würde ich sagen, leg dich erst ein paar Tage ins Bett und kurier dich gesund.« Mit diesen Worten verließ ihn der Meister. Und er setzte hinzu: »Aber du weißt ja wohl, was dir dann passiert!«