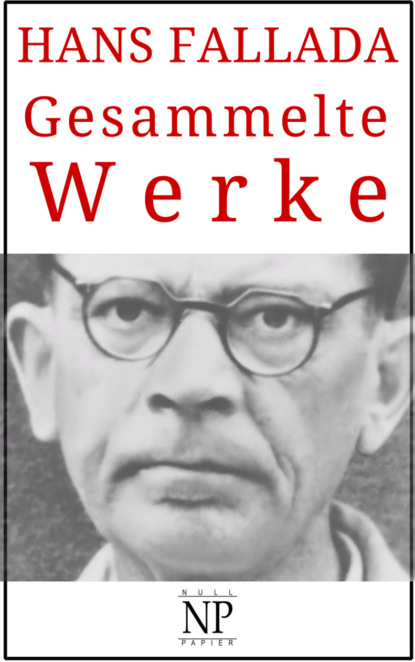

Hans Fallada – Gesammelte Werke

- -

- 100%

- +

Schließlich war die Otti ganz meschugge geworden, sie war zur Polizei gelaufen und hatte den eigenen Mann wegen Mordes am Sohne angezeigt. Mit solchen Leuten wie mit Barkhausen machte man bei der Polizei nicht viel Umstände, er stand dort in gar keinem Ruf, weil er nämlich im allerschlechtesten stand, sie setzten ihn sofort auf dem Kriminalgericht fest.

Elf Wochen hatten sie ihn dort behalten, er hatte tüchtig Tüten kleben und Tauwerk zupfen müssen, sonst zogen sie ihm noch von dem Essen ab, von dem er sowieso nicht satt wurde. Das Schlimmste aber waren die Nächte gewesen, wenn Fliegerangriffe erfolgten. Barkhausen hatte eine gewaltige Angst vor Fliegerangriffen. Er hatte mal eine Frau in der Schönhauser Allee gesehen: eine Phosphorbombe war in sie gefahren und in ihr steckengeblieben – nie in diesem Leben würde Barkhausen den Anblick vergessen.

Er hatte also Angst vor Fliegern, und wenn die immer näher dröhnten, und die ganze Luft war voll von ihrem Geräusch, und dann kamen die ersten Einschläge, und seine Zellenwand war rot beleuchtet vom Flackerschein ferner und naher Brände … Nein, sie schlossen die Gefangenen nicht aus der Zelle, sie ließen sie nicht in dem Keller, in dem sie sicher gesessen hätten, diese Speckjäger, die! In solchen Nächten wurde das ganze riesige Zellengefängnis Moabit hysterisch, an den Fenstern hingen sie und schrien – oh, wie sie schrien! Und Barkhausen hatte mitgeschrien! Er hatte geheult wie ein Tier, er hatte den Kopf auf seiner Schlafpritsche verborgen, und dann war er mit diesem Kopf gegen die Zellentür gerannt, immer mit dem Schädel voran gegen die Zellentür, bis er dann vor Betäubung am Boden liegengeblieben war … Das war seine Art Narkose, durch die er diese Nächte überstand!

Aber er war nach diesen elf Wochen Untersuchungshaft natürlich nicht in sehr freundlicher Stimmung nach Haus zurückgekehrt. Selbstverständlich hatten sie ihm nicht das Geringste nachweisen können, das wäre ja auch gelacht; aber diese elf Wochen hätte er sich ersparen können, wenn Otti nicht so ein Aas gewesen wäre! Und wie ein Aas behandelte er sie nun auch, sie, die mit ihren Freunden kein schlechtes Leben in seiner Wohnung geführt hatte (deren Miete sie regelmäßig bezahlte), während er hatte Taue zupfen und vor Angst halb wahnsinnig werden müssen.

Von da an hagelte es Schläge in der Barkhausen’schen Wohnung. Bei dem geringsten Mucks schlug der Mann zu, ganz gleich, was er in der Hand hatte, er schmiss es ihr in die Fresse, dem Aas, dem verdammten, das ihn so ins Unglück gebracht hatte.

Aber auch Otti setzte sich zur Wehr. Nie war Essen für ihn da, nie Geld, nie was zu rauchen. Sie schrie unter seinen Schlägen, dass die Hausbewohner zusammenliefen, und alle nahmen sie Partei gegen Barkhausen, wo sie doch genau wussten, sie war nichts als eine gemeine Nutte. Und dann eines Tages, als er ihr büschelweise die Haare vom Kopf gerissen hatte, tat sie das Allergemeinste: sie verschwand auf Nimmerwiedersehen aus der Wohnung und ließ ihn sitzen mit den restlichen vier Gören, von denen bei keinem seine Vaterschaft sicher war. Verdammt noch mal, Barkhausen hatte richtig auf Arbeit gehen müssen, sonst wären sie alle verhungert, und die zehnjährige Paula führte nun die Wirtschaft.

Ein bescheidenes Jahr, ein wahrhaft beschissenes Jahr war das gewesen! Und dazu dieser immer weiterbohrende Hass auf die Persickes, denen er nichts auswischen konnte noch durfte, die ohnmächtige Wut und Eifersucht, als im Hause bekannt wurde, der Baldur käme auf eine Napola, und schließlich das kleine, dünne Wiederaufglimmen von Hoffnung, als er den Suff des alten Persicke beobachtete – vielleicht – vielleicht doch …

Und nun saß er in der Wohnung der Persickes, da auf dem Tischchen unter dem Fenster stand der Radioapparat, den Baldur der alten Rosenthal geklaut hatte. Barkhausen war nahe am Ziel, und nun kam es nur noch darauf an, wie er diese Wanze da unverdächtig wegkriegte …

Barkhausens Augen leuchten auf, wenn er daran denkt, wie Baldur toben würde, wenn er den Barkhausen da am Tisch sitzen sähe. Dieser schlaue Fuchs, der Baldur, aber immer noch nicht schlau genug. Geduld ist manchmal mehr wert als Schlauheit. Und plötzlich fällt Barkhausen ein, wie es der Baldur mit ihm und dem Enno Kluge eigentlich hatte treiben wollen, damals als sie in die Wohnung der Rosenthal eingebrochen waren, das heißt, ein richtiger Einbruch war es ja gar nicht gewesen, sondern eine bestellte Sache …

Barkhausen schiebt die Unterlippe vor, er betrachtet sein während des langen Schweigens sehr zappelig gewordenes Gegenüber nachdenklich und sagt: »Na, dann zeigen Sie mir mal, was Sie in den Koffern haben!«

»Hören Sie mal«, die Ratte versucht sich zu widersetzen, »ich glaube, das ist ein bisschen viel verlangt. Wenn mir mein Freund, der Herr Persicke, erlaubt hat – das überschreitet doch Ihre Rechte als Hausverwalter …«

»Ach, quasseln Sie nicht!«, sagt Barkhausen. »Entweder zeigen Sie mir hier, was Sie in den Koffern haben, oder wir beide gehen gemeinsam zur Polizei.«

»Ich brauche es nicht«, stellt die Ratte quiekend fest, »aber ich zeige es Ihnen freiwillig. Mit der Polizei hat man immer bloß Scherereien, und wo jetzt mein Parteigenosse Persicke so krank geworden ist, kann es vielleicht noch Tage dauern, bis er meine Angaben bestätigt.«

»Los! Los! Aufmachen!«, sagt Barkhausen plötzlich wild und hat nun doch einen Schluck aus der Flasche genommen.

Die Ratte Klebs sieht ihn an, plötzlich kommt ein hämisches Lächeln in das Gesicht des Spitzels. »Los! Los! Aufmachen!« Durch diesen Ruf hat Barkhausen seine Gier verraten. Er hat auch verraten, dass er nicht der Hausverwalter ist, und wenn er es doch sein sollte, so ist er ein Hausverwalter, der die Absicht hat, ungetreu zu sein.

»Na, Kumpel?«, sagt die Ratte plötzlich in einem ganz anderen Ton. »Wollen wir nicht halbe-halbe machen?«

Und ein Faustschlag schickt ihn zu Boden. Der Sicherheit halber gibt Barkhausen dem Klebs noch zwei, drei Schläge mit einem Stuhlbein nach. So, der wird nicht mucksen die nächste Stunde!

Und dann fängt Barkhausen an einzupacken, umzupacken. Wieder wechselt die ehemals Rosenthal’sche Wäsche den Besitzer. Barkhausen arbeitet rasch und völlig ruhig. Diesmal soll keiner zwischen ihn und den Erfolg treten. Lieber macht er alle hin, und wenn er die Kohlrübe dafür hergeben muss! Er lässt sich nicht noch einmal neppen.

Und es war dann, eine Viertelstunde später, doch nur ein ganz kurzer Kampf mit den beiden Schupos, als Barkhausen aus der Wohnung trat. Ein bisschen Getrampel und Gezerre nur, dann war Barkhausen gebändigt und gefesselt.

»So!«, sagte der kleine Herr Kammergerichtsrat a.D. Fromm zufrieden. »Und damit, glaube ich, ist es mit Ihrer Wirksamkeit in diesem Hause für immer vorbei, Herr Barkhausen. Ich werde nicht vergessen, Ihre Kinder der Fürsorge zu übergeben. Aber das interessiert Sie wohl weniger. So, meine Herren, und nun müssen wir noch in die Wohnung. Ich will hoffen, Herr Barkhausen, dass Sie mit dem kleinen Herrn, der vor Ihnen die Treppe hinaufging, nichts gar zu Schlimmes angestellt haben. Und dann werden wir ja wohl auch noch den Herrn Persicke finden, Herr Wachtmeister, letzte Nacht hatte der einen Anfall von Delirium tremens.«

44. Zwischenspiel: Ein Idyll auf dem Lande

Die Ex-Briefträgerin Eva Kluge arbeitet auf dem Kartoffelacker, genau wie sie es einmal geträumt hat. Es ist ein schöner, für die Arbeit ziemlich heißer Frühsommertag, der Himmel ist strahlend blau, und es ist, besonders hier in der geschützten Ecke nahe am Walde, fast windstill. Während des Hackens hat Frau Eva ein Kleidungsstück nach dem anderen abgelegt; nun trägt sie nur noch Bluse und Rock. Ihre kräftigen, nackten Beine wie ihr Gesicht, wie ihre Arme sind goldigbraun.

Ihre Hacke trifft Melde, Hederich, Disteln, Quecken – sie kommt nur langsam vorwärts, der Acker ist sehr verunkrautet. Oft trifft ihre Hacke auch einen Stein, dann klingt es silbern singend – das hört sich gut an. Nun gerät Frau Eva nahe dem Waldrand in ein Nest des roten Weiderich – diese Senke ist feucht, die Kartoffeln kümmern, aber der rote Weiderich triumphiert. Eigentlich hat sie jetzt frühstücken wollen, und nach dem Stand der Sonne zu urteilen, wäre es auch Zeit dafür, aber nun will sie doch lieber erst diese Weiderichpest vernichten, ehe sie pausiert. Sie hackt angestrengt, ihre Lippen sind fest geschlossen. Sie hat es hier auf dem Lande gelernt, das Unkraut zu verachten, dieses Ungeziefer, erbarmungslos hackt sie darauf los.

Aber wenn Frau Evas Mund auch fest geschlossen ist, ihr Auge blickt klar und ruhig. Der Blick hat nicht mehr den strengen, stets versorgten Ausdruck wie vor zwei Jahren in ihrer Berliner Zeit. Sie ist ruhig geworden, sie hat überwunden. Sie weiß, dass der kleine Enno tot ist, Frau Gesch hat es ihr aus Berlin geschrieben. Sie weiß, dass sie beide Söhne verloren hat – Max ist in Russland gefallen, und Karlemann ist ihr verloren. Sie ist noch nicht ganz fünfundvierzig Jahre alt, sie hat noch ein gutes Stück Leben vor sich, sie verzweifelt nicht, sie arbeitet. Sie will die ihr noch verbleibenden Jahre nicht einfach verwarten, sie will etwas schaffen.

Sie hat auch etwas, auf das sie sich alle Tage freuen kann: das ist das alltägliche abendliche Zusammensein mit dem Aushilfsschulmeister des Dorfes. Der »richtige« Lehrer Schwoch, ein wütendes Parteimitglied, ein kleiner, feiger Kläffer und Denunziant, der hundert Mal mit Tränen in den Augen versichert hat, wie leid es ihm tue, dass er nicht an die Front dürfe, sondern nach dem Befehl des Führers auf seinem ländlichen Posten ausharren müsse – der »richtige« Lehrer Schwoch also ist nun doch trotz aller ärztlichen Atteste zur Wehrmacht eingezogen worden. Das ist nun fast ein halbes Jahr her. Aber der Weg zur Front muss für diesen Kampfbegeisterten schwierig sein: vorläufig sitzt der Lehrer Schwoch noch immer als Schreiber auf einer Zahlmeisterstube. Öfter fährt Frau Schwoch mit Speck und Schinken zu ihrem Mann, aber der Mann isst wohl nicht alleine diese köstlichen Fettigkeiten: Es habe geklappt, jetzt würde ihr guter Walter Unteroffizier, hat Frau Schwoch nach ihrer letzten Speckreise verkündet. Unteroffizier – wo doch nach einem Befehl des Führers Beförderungen nur bei der kämpfenden Truppe erfolgen durften. Aber für glühende Parteigenossen mit Schinken und Speck gelten solche Führerbefehle natürlich nicht.

Nun, Frau Eva Kluge ist das gleichgültig. Sie weiß jetzt genau, wie das alles ist, seit sie aus der Partei ausgetreten ist. Jawohl, sie war in Berlin; als sie wieder die nötige innere Ruhe gewonnen hatte, fuhr sie nach Berlin und stellte sich dem Parteigericht und dem Postamt. Es waren keine angenehmen Tage gewesen, bei Weitem nicht, sie war angebrüllt, bedroht und während ihrer fünftägigen Haft auch einmal verprügelt worden, das KZ war ihr nahe gewesen – aber schließlich hatte man sie laufenlassen. Staatsfeindin – nun, sie würde es ja eines Tages noch erleben, was sie davon hatte.

Eva Kluge hatte ihren Hausstand aufgelöst. Vieles hatte sie verkaufen müssen, denn im Dorf hatte man ihr nur eine Stube bewilligt, aber sie wohnte jetzt für sich allein. Sie arbeitete auch nicht mehr bloß für den Schwager, der ihr am liebsten nur die Kost und nie Geld gegeben hätte, sie sprang überall bei den Bauern ein. Sie machte nicht nur Feld- und Hofarbeit, sondern betätigte sich auch als Krankenpflegerin, als Näherin, als Gärtnerin, als Schafschererin. Sie hatte geschickte Hände, eigentlich war es nie so, als wenn sie etwas Neues lernte, sondern als erinnere sie sich nur einer lange nicht ausgeübten Arbeit. Die steckte ihr im Blut, die Landarbeit.

Aber dieses ganze kleine, nun friedvolle Leben, das sie sich da in all dem Zusammenbruch aufgerichtet hatte, bekam erst sein rechtes Licht und seine Freude durch den stellvertretenden Lehrer Kienschäper. Kienschäper war ein langer, immer etwas vornübergebeugt gehender Mann ausgangs der Fünfziger, mit weißen, flatternden Haaren und einem sehr braunen Gesicht, in dem junge blaue Augen lächelten. So wie Kienschäper die Kinder des kleinen Dorfes mit diesen lächelnden blauen Augen bändigte und sie aus der zackigen Erziehung seines Vorgängers in etwas menschlichere Gefilde führte, so wie er, mit einer Baumschere bewaffnet, durch die Bauerngärten ging und die wildwachsenden Obstbäume von Wasserschossen und totem Holz befreite, Krebswunden ausschnitt und mit Karbolineum verstrich – so hatte er auch die Wunden Evas geheilt, Bitterkeit aufgelöst, ihr Frieden gebracht.

Nicht grade, dass er viel darüber gesprochen hätte, Kienschäper war kein großer Redner. Aber wenn er mit ihr auf seinem Bienenstand war und von dem Leben der Bienen erzählte, die er leidenschaftlich liebte, wenn er mit ihr abends durch die Felder ging und ihr zeigte, wie liederlich dieser Acker bestellt war und mit wie wenig Arbeit er wieder ertragreicher zu machen wäre, wenn Kienschäper einer Kuh beim Kalben half, einen umgefallenen Zaun, ohne gebeten zu sein, wieder aufrichtete, wenn er an der Orgel saß und sachte nur für sie und sich spielte, wenn alles hinter seinen Schritten geordnet und friedlich erschien – so tat das für Evas Befriedung mehr als alle tröstenden Worte. Ein sich neigendes Leben in einer Zeit voller Hass, Tränen und Blut, aber friedevoll, Frieden atmend.

Die Lehrersfrau Schwoch, die noch nationalsozialistischer war als ihr kriegsbegeisterter Mann, hasste natürlich sofort diesen Kienschäper und tat ihm alles zum Tort, was ihrem gehässigen Hirn nur einfiel. Sie hatte den Stellvertreter ihres Mannes zu behausen und zu beköstigen, aber sie tat es mit solch genauer Berechnung, dass Kienschäper vor dem Schulanfang nie ein Frühstück bekam, dass sein Essen stets angebrannt war, seine Stube aber nie gesäubert.

Doch gegen seine heitere Gelassenheit war sie machtlos. Sie konnte sich erhitzen, stürmen, geifern, Übles von ihm reden, an der Tür des Klassenzimmers lauschen und dann beim Schulrat Denunziationen vorbringen – unverändert sprach er mit ihr wie mit einem ungezogenen Kind, das seine Unarten eines Tages schon von selbst einsehen wird. Und schließlich gab sich Kienschäper bei Frau Eva Kluge in Kost, zog ins Dorf, und die fette, zornige Schwoch konnte ihren Krieg nur noch aus der Ferne gegen ihn führen.

Wann Frau Eva Kluge und der weißhaarige Lehrer Kienschäper zuerst davon gesprochen hatten, dass sie eigentlich heiraten könnten, wussten beide nicht. Vielleicht hatten sie auch nie davon gesprochen. Es hatte sich ganz von selbst ergeben. Sie hatten es auch nicht eilig damit – eines Tages, irgendwann, würde es so weit sein. Zwei alternde Leute, die keinen einsamen Feierabend haben wollten. Nein, keine Kinder mehr, nie wieder Kinder – davor schauderte Frau Eva. Aber Kameradschaft, verstehende Liebe und vor allem Vertrauen. Sie, die in ihrer ganzen ersten Ehe nie hatte vertrauen dürfen, sie, die immer hatte führen müssen, sie will sich jetzt die letzte Lebensstrecke vertrauensvoll führen lassen. Als es ganz dunkel war, da, als sie völlig verzagt war, da trat noch einmal die Sonne durch die Wolken.

Der rote Weiderich liegt am Boden, fürs Erste ist er einmal ausgerottet. Gewiss, er wird nachwachsen, das ist so ein Unkraut, das muss man beim Pflügen aus der lockeren Erde sammeln, jedes unterirdische Wurzelstückchen treibt immer wieder neu aus. Aber Frau Eva kennt jetzt diese Stelle, sie wird sie nicht vergessen, sie wird so lange hierhergehen, bis der Weiderich völlig ausgerottet ist.

Eigentlich könnte sie jetzt frühstücken, es wäre Zeit dafür, ihr Magen sagt es auch. Aber als sie zu den im Schatten des Waldrandes hingelegten Broten und ihrer Kaffeeflasche hinblickt, sieht sie, dass sie nicht frühstücken wird, heute nicht, ihr Magen hat still zu sein. Denn da ist schon einer am Werk, ein vielleicht vierzehnjähriger Junge, unglaublich abgerissen und verdreckt, und er schlingt an ihren Broten, als sei er dem Verhungern nahe gewesen.

So sehr ist dieser Junge mit seiner Sättigung beschäftigt, dass er gar nicht darauf achtet, wie die Hacke im Unkrautacker still geworden ist. Er fährt erst zusammen, als die Frau direkt vor ihm steht, und starrt sie mit großen blauen Augen unter seinem verfilzten Schopf blonder Haare an. Obwohl er nun beim Stehlen erwischt und die Flucht nicht mehr nötig ist, blickt der Bengel nicht angstvoll oder schuldbewusst, sondern sein Auge sieht eher herausfordernd drein.

In den letzten Monaten hat das Dorf und in ihm Frau Kluge sich an diese Kinder gewöhnen gelernt: die Fliegerangriffe auf Berlin haben sich ständig gesteigert, und die Bevölkerung ist aufgefordert worden, ihre Kinder aufs Land zu schicken. Die Provinz ist mit Berliner Kindern überschwemmt. Aber seltsam, manche dieser Kinder konnten sich durchaus nicht an das stille Landleben gewöhnen. Hier hatten sie Ruhe, besseres Essen, ungestörten Nachtschlaf, aber sie hielten es nicht aus, es zog sie in die große Stadt zurück. Und sie machten sich auf den Weg; barfuß, um ein bisschen Essen bettelnd, ohne Geld, von den Landjägern bedroht, suchten sie unbeirrt ihren Weg in die fast allnächtlich brennende Stadt zurück. Aufgegriffen, in ihre ländliche Gemeinde zurückgeschickt, warteten sie es kaum ab, dass sie wieder ein bisschen aufgefüttert wurden, und sie liefen von Neuem los.

Dieser da mit dem herausfordernden Blick, der Frau Evas Frühstücksbrot aß, war wohl schon lange unterwegs. Die Frau konnte sich nicht erinnern, je eine so zerlumpte, verdreckte Gestalt gesehen zu haben. Im Haar hingen ihm Strohhalme, und in den Ohren hätte man Mohrrüben säen können.

»Na, schmeckt’s?«, fragte Frau Kluge.

»Klar!«, sagte er, und schon dies eine Wort verriet seine Berliner Herkunft.

Er sah sie an. »Willste mir vahaun?«, fragte er.

»Nein«, sagte sie. »Iss nur ruhig weiter. Bei mir geht’s auch mal ohne Frühstück, und du hast Hunger.«

»Klar!«, sagte er wieder nur. Und dann: »Willste mir nachher laufenlassen?«

»Vielleicht«, antwortete sie. »Aber vielleicht bist du einverstanden, dass ich dich vorher wasche und deine Kleider ein bisschen in Ordnung bringe. Vielleicht finde ich auch noch eine passende heile Hose für dich.«

»Det lass man!«, sagte er abweisend. »Die verscheuer ick bloß, wenn ick Kohldampf habe. Wat denkste, wat ick alles schon verscheuert habe in dem Jahr, wo ick uff de Walze bin! Mindestens fuffzehn Hosen! Und zehn Paar Schuhe!«

Er sah sie triumphierend an.

»Und warum erzählst du mir das?«, fragte sie. »Für dich wäre es doch vorteilhafter gewesen, du hättest die Hose genommen und mir nichts gesagt.«

»Weeß ick nich«, sagte er abweisend. »Valeicht weil de mir nich ausgeschimpft hast, weil ick dein Frühstück jeklaut habe. Ick finde Schimpfen blöde.«

»Also ein Jahr bist du schon unterwegs?«

»Det is ’n bissken jeprahlt. Den Winter über bin ick unterjekrochen. Bei so ’nem Kneipier in ’nem Kaff. Hab die Schweine jefüttert und Bierjläser jewaschen, ick hab allet jemacht. Det war ’ne janz jute Zeit«, sagte er nachdenklich. »’ne ulkige Kruke, der Jastwirt. Imma besoffen, aber mit mir hat er jeredet, als wär ick detselbe wie er, ebenso alt und so. Da ha’ck Schnapstrinken und Rauchen jelernt. Magste ooch Schnaps?«

Frau Kluge verschob die Erörterung der Frage, ob Schnapstrinken für vierzehnjährige Jungens gerade rätlich sei, auf später.

»Aber du bist dann da doch wieder fortgelaufen? Willst du zurück nach Berlin?«

»Nee«, sagte der Junge. »Bei meine Leute jeh ick nich mehr. Die sind mir zu jewöhnlich.«

»Aber deine Eltern werden sich Sorgen um dich machen; sie wissen doch gar nicht, wo du steckst!«

»Die un Sorjen! Die sind froh, det se mir los sind!«

»Was ist denn dein Vater?«

»Der? Ach, der is so ’n bissken von allet: Louis un Spitzel, und klauen tut der ooch. Wenn a wat zu klauen findt. Bloß, er is dusslig, er findt nie wat Rechts.«

»So«, sagte Frau Kluge, und nach diesen Eröffnungen klang ihre Stimme doch etwas schärfer. »Und was sagt deine Mutter dazu?«

»Meine Mutta? Wat soll die sagn? Die is doch ooch bloß Nutte!«

Batsch! Nun hatte er doch, trotz ihres Versprechens, seine Ohrfeige weg.

»Schämst du dich denn gar nicht, so von deiner Mutter zu reden? Pfui Deibel!«

Der Bengel rieb sich, ohne die Miene zu verziehen, die Backe.

»Die hat jesessen«, stellte er fest. »Von die Sorte möchte ick nich mehr.«

»Du sollst nicht so von deiner Mutter sprechen! Verstehst du?«, sagte sie zornig.

»Warum denn nich?«, fragte er und lehnte sich zurück. Er blinzelte, jetzt völlig gesättigt, behaglich auf seine Gastgeberin. »Warum denn nich! Wo se doch mal ’ne Nutte is. Sie sagt’s doch selber. ›Wenn ick nich uff ’n Strich ginge‹, hat se oft jesacht, ›müsstet ihr alle vahungern!‹ Wa sind nemlich fümf Jeschwister, aba alle mit ’n anderen Vata. Meiner soll ’n Rittajut in Pommern habn. Ick wollt ’n eijentlich suchen jehn un ihn ma bekieken. Muss ’ne ulkige Pflaume sein, Kuno-Dieter heißta mit Vornamen. Es kann nich ville mit so ’n dussligen Vornamen jebn, finden müsst ick ihn eijentlich …«

»Kuno-Dieter«, sagte Frau Kluge. »Du heißt also auch Kuno-Dieter?«

»Sach man lieber Kuno, den Dieter kannste dir an ’n Hut stecken!«

»Also, Kuno, sag mal, in welche Gemeinde bist du denn evakuiert? Wie heißt das Dorf, wohin du mit der Bahn gefahren bist?«

»Ick bin doch nich evakuiert! Ick bin doch von meine Ollen jetürmt!«

Er lag jetzt auf der Seite, die schmutzige Backe ruhte auf dem ebenso schmutzigen Unterarm. Er blinzelte sie träge an, völlig bereit zu einem kleinen Quatsch. »Ick will dir erzählen, wie allet jekommen is. Also, wat mein sojenannter Vata is, der hat mich damals, det is schon über ’n Jahr her, um fuffzig Emm beschissen, und dazu hat a mir noch vakloppt. Na, da ha’ck mir ’n paar Freunde jeholt, det heeßt, Freunde waren’s eijentlich ooch nich, so Halbstarke, weeßte, un denn sind wa alle über Vatan her und haben nu ma ihn vatrimmt. Det war den Mann janz jesund, hat a doch mal jelernt, det det nich imma so jeht: die Jroßen uff de Kleenen! Und denn ham wa ihn noch sein Jeld aus die Tasche jeklaut. Ick weeß nich, wie viels jewesen ist, die Jroßen von uns ham’s jeteilt. Ick hab bloß zwanzich Emm jekricht, und denn ham se mir jesacht: Hau du bloß ab, dein Olla schlächt dir tot oder steckt dir in Fürsorge. Mach uff ’t Land bei de Bauern. Und da bin ick denn uff ’t Land bei de Bauern jemacht. Un een janz schönet Leben ha’ck seitdem jeführt, det kann ick wohl behaupten!«

Er schwieg und sah sie wieder an.

Sie sah still auf ihn hinunter, sie dachte an Karlemann. Dieser war nur noch drei Jahre später auch ein Karlemann, ohne Liebe, ohne Glauben, ohne Streben, nur auf sich selbst bedacht.

Sie fragte: »Und was, denkst du, soll einmal aus dir werden, Kuno?« Und sie setzte hinzu: »Du willst wohl später mal zu der SA oder zu der SS?«

Lang gedehnt: »Bei die Brüder? So blau! Die sind ja noch schlimma wie Vata! Imma bloß schimpfen un kommandieren! Nee, danke für Backobst, det is nischt für mich!«

»Aber vielleicht würde es dir Spaß machen, wenn du erst andere kommandieren kannst?«

»Wieso denn det? Nee, ich bin for so wat nich. Weeßte – wie heißte eijentlich?«

»Eva – Eva Kluge.«

»Weeßte, Eva, wat mir richtig Spaß machen würde, det wäre Auto. Von’t Auto möcht ick jerne allet wissen, woso der Motor funktioniert und wie det is mit Vajaser un Zündung – nee, nich, wie det is, det weeß ick schon halweje, aba warum det so is … Aba det möcht ick schon ma wissen, bloß, for so wat bin ick zu doof. Mir ham se in meine Jugend zu ville uff de Birne gekloppt, seitdem is die weech. Nich ma richtich schreiben kann ick!«

»Aber so dumm siehst du gar nicht aus! Ich bin sicher, du lernst das, das Schreiben und später auch das mit den Motoren.«

»Lernen? Nochma in de Schule jehn? Knif, kommt nicht in Frage, für so wat bin ick schon zu alt. Ick hab doch schon zwei Jeliebte jehabt.«

Einen Augenblick schauderte ihr. Aber dann sagte sie mutig: »Glaubst du denn, so ein Ingenieur oder Techniker hat je ausgelernt? Die müssen doch immer weiterlernen, auf der Hochschule oder in Abendkursen.«

»Weeß ick doch! Weeß ick doch allet! Det steht ja an de Litfasssäulen! Abendkurse für fortgeschrittene Elektrotechniker« – plötzlich sprach er ein ganz fehlerfreies Deutsch –, »die Grundlagen der Elektrotechnik.«

»Na also!«, rief Frau Eva. »Und du denkst, du bist zu alt für so was! Du willst nichts mehr lernen? Du willst dein Lebtag ein Penner bleiben, der den Winter über Gläser wäscht und Holz hackt? Das wird ja ein nettes Leben werden, viel Spaß wird dir das nicht machen!«

Er hatte die Augen jetzt wieder weit geöffnet und sah sie forschend, aber auch misstrauisch an.

»Du willst wohl, det ick bei meine Leute zurückmache und in Berlin zur Schule jeh? Oder willste mir in Fürsorge stecken?«