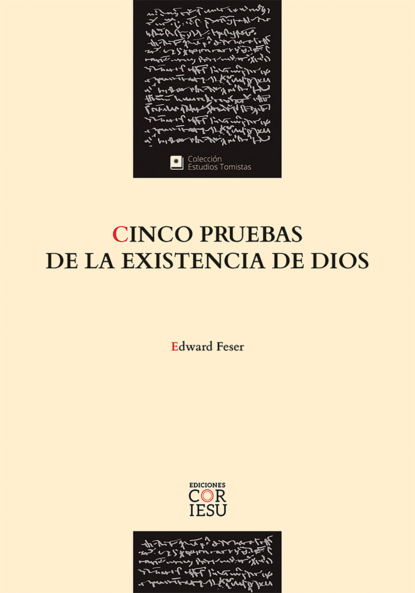

Cinco pruebas de la existencia de Dios

- -

- 100%

- +

La primera de varias respuestas posibles consiste en señalar que es sencillamente un error pensar que simultáneo implica instantáneo. Un evento como el de alguien utilizando un palo para mover una piedra se extiende a lo largo del tiempo, en vez de suceder en un único instante. Pero decir que el movimiento del palo y el de la piedra son simultáneos no es, de entrada, decir que ocurren en un único instante. Significa, más bien, que el palo moviendo la piedra y la piedra siendo movida por el palo forman parte de un mismo evento, dure éste lo que dure. Como señaló Clarke (citando un ejemplo distinto): «Ciertamente me toma tiempo empujar una silla por la habitación, pero no hay tiempo entre mi empujar la silla y la silla siendo empujada»38.

Hume pensaba que una causa y su efecto están siempre separados en el tiempo, pero, como argumentan Stephen Mumford y Rani Lill Anjum, los ejemplos estándar utilizados en apoyo de esta opinión no son convincentes39. Por ejemplo, decir (como quizás lo haría un seguidor de Hume) que el movimiento de la bola de billar A causa el movimiento consiguiente de la bola de billar B no es del todo exacto, ya que el movimiento de A podría haber sido detenido antes de tener ninguna influencia causal sobre B, y el movimiento de B puede continuar o no con independencia de la continua presencia de A. Es sólo en el punto de impacto donde hay realmente algo de causalidad con respecto a A y B. Pero A impactando con B y B siendo impactada por A no están separados en el tiempo. Son sencillamente el mismo evento. Tampoco es del todo correcto hablar (como lo haría un humeano) de que el lanzamiento de un ladrillo causa la ruptura del vidrio. La causa inmediata es más bien el empujar del ladrillo contra el vidrio y el efecto es el ceder del vidrio, y estos dos (a diferencia de los anteriores) no están separados temporalmente, sino que son partes de un mismo evento. Por supuesto, el movimiento de la bola de billar A y el lanzamiento del ladrillo son relevantes desde un punto de vista causal, y hay un sentido perfectamente legítimo en el que podemos hablar de ellos como causas de los susodichos efectos. Pero no son sus causas inmediatas, y las causas inmediatas son siempre simultáneas con sus efectos.

Pero todo esto (podría objetarse), ¿no tendría la consecuencia absurda de que no hay cadenas causales extendidas en el tiempo, porque todas las causas y todos los efectos serían simultáneos? No. En primer lugar, recordemos que «simultáneo» no implica «instantáneo». El evento único en el que una causa genera su efecto puede tener lugar en el transcurso de segundos, minutos, horas o incluso mucho más. (Piensa en un alfarero dando forma a un jarrón, un terrón de azúcar disolviéndose en agua o una estufa calentando una habitación). Además, en palabras de Mumford y Anjum, tenemos que «[distinguir], por un lado, los episodios causales que forman parte de un solo proceso de, por el otro, los procesos causales que son posibilitados por capacidades instanciadas en procesos anteriores»40. Considera, por tomar su ejemplo prestado, un terrón de azúcar disolviéndose en un vaso de té, seguido diez minutos después por el té siendo bebido, seguido a su vez por su conversión en energía tras alcanzar el estómago. Cada uno de estos tres eventos es un proceso causal, pero no están relacionados entre sí causalmente en el sentido en el que la causalidad tiene lugar dentro de cada uno de ellos. Es decir, el azúcar disolviéndose en el té es un proceso causal, pero no produce, a su vez, el hecho de que el té sea bebido. Más bien da lugar a un conjunto de condiciones que, diez minutos después, juegan cierto papel en el proceso causal separado de beber el té. Y el hecho de que el té sea bebido tampoco causa su transformación en energía. En vez de esto, lo que sucede es que uno de los procesos causales prepara las condiciones para el siguiente (incluso si en este caso hay un solapamiento temporal parcial entre ambos). Lo que no tenemos es un proceso produciendo otro que produce otro en el sentido en que (digamos) el agua y la estructura molecular del terrón de azúcar producen su disolución. En este último proceso, la causa y el efecto son simultáneos. Pero dado que el acto de disolución del té no es en el mismo sentido causa de que el té sea bebido, no se da entre ellos simultaneidad y, por tanto, esta larga serie de eventos (el azúcar disolviéndose, el té siendo bebido, el té transformado en energía) no colapsa en un gran evento causal simultáneo.

A pesar de esto, aún cabría objetar: ¿no ha refutado Einstein la pretensión de que las causas y los efectos son simultáneos, en la medida en que la relatividad especial sostiene que el hecho de que dos eventos separados espacialmente sean simultáneos es relativo al marco de referencia del observador? No, porque los casos que hemos estado considerando son precisamente aquéllos en los que un efecto y su causa inmediata forman parte del mismo evento, más que de eventos distintos, y los ejemplos a los que hemos apelado tienen que ver con causas y efectos que ocupan el mismo lugar espacial, más que ubicaciones distintas. Por tanto, la relatividad es irrelevante41.

En cualquier caso, como he enfatizado más arriba, aunque fue el análisis del cambio el que nos llevó a la distinción entre el acto y la potencia, ésta tiene aplicación no sólo respecto de los cambios que las cosas experimentan a través del tiempo, sino también respecto de su misma existencia en cada momento de tiempo. Así, preguntar acerca de la duración de los eventos en los que el cambio ocurre y acerca de si ninguno de ellos es simultáneo no tiene, en el fondo, trascendencia. Podríamos ignorar todo eso y centrarnos simplemente en la mera existencia de una cosa, como el agua de nuestro ejemplo. Pues incluso su propia existencia –el hecho de que sus átomos formen agua en vez de cantidades discretas de oxígeno e hidrógeno– implica la actualización de una potencia y requiere, por tanto, algo que la actualice.

Señalé también que lo que hace que tal serie causal sea jerárquica en vez de lineal no es de por sí la simultaneidad, sino más bien el hecho de que todos los miembros distintos del primero tienen su poder causal de modo derivado o instrumental, en vez de inherente o «incorporado». Éste es el motivo por el que una serie lineal de causas puede en principio extenderse hacia atrás infinitamente, mientras una serie jerárquica no. Dado que cada miembro en una serie lineal tiene el poder causal de modo inherente, más que derivado, no hay necesidad de rastrear la acción de ninguno de ellos hasta un primer miembro que le imparta su poder para actuar42. Por tanto, dicha serie no necesita tener un principio. Por contraste, una serie jerárquica es tal precisamente en la medida en que todo miembro distinto del primero puede actuar sólo porque su poder para hacerlo le es impartido desde fuera. Si D actualiza a C sólo en la medida en que C está siendo actualizado por B y B, a su vez, por A, entonces hasta que no lleguemos a algo que pueda actualizar todo lo demás sin tener que ser él mismo actualizado –esto es, algo que pueda impartir poder causal sin tener que derivarlo él mismo–, entonces no habremos explicado realmente nada. Simplemente estaremos cambiando de sitio la pregunta. Un primer actualizador que sea la fuente del poder actualizador del resto es la condición previa para que pueda haber, para empezar, una serie jerárquica. Una serie jerárquica que careciera de ese primer miembro sería como un instrumento que no fuera el instrumento de nada, una serie de causas con poder derivado sin nada de lo cual derivarlo.

Como esto indica (y como ya señalé), lo que significa una «primera» causa en este contexto no es meramente «la causa que va antes que la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera», o «la que resulta que está a la cabeza de la cola». Más bien, una «primera causa» es aquélla que tiene poder causal de modo no-derivado o «primario», en contraste con aquéllas que lo tienen sólo de modo derivado o «secundario». Así, incluso si por el bien de la discusión concediéramos que puede haber una serie jerárquica infinitamente larga –D actualizado por C, que es actualizado por B, que es actualizado por A, y así hasta el infinito–, aún así tendría que haber una fuente de poder causal fuera de la serie que se lo impartiera al conjunto. De nuevo, un pincel infinitamente largo seguiría sin poder moverse a sí mismo, dado que la madera de la que está hecho no tiene ningún poder de movimiento «incorporado»: la longitud del pincel es irrelevante a este respecto. O pensemos en un espejo que refleja la imagen de una cara que hay en otro espejo, que a su vez la refleja de otro espejo, y así hasta el infinito. Incluso si concediéramos que puede haber una serie infinita de espejos, aún así tendría que existir algo fuera de ella –la cara misma– que pudiera impartir el contenido de la imagen sin tener que derivarlo de otro sitio. Lo que no podría haber es sólo espejos y nunca ninguna cara. Por el mismo motivo, ni siquiera una serie infinitamente larga de causas instrumentales podría exhibir ninguna causalidad en absoluto a menos que hubiera algo más allá de la serie respecto de lo cual fueran instrumentos.

A la luz de esto, puede verse que algunas objeciones dirigidas contra la idea de que una serie jerárquica ha de tener un primer miembro malinterpretan completamente el argumento43. No sirve de nada, por ejemplo, apuntar como contraejemplos a series matemáticas infinitas, porque éstas no implican causas instrumentales y primarias ni, ya que estamos, causalidad alguna. Los aristotélicos en ningún caso descartan toda serie infinita como tal: al contrario, permiten no sólo series matemáticas infinitas, sino que, como ya se ha dicho, por lo general están de acuerdo en que una serie causal lineal que se extiende hacia atrás en el tiempo (la cual tampoco implica causas instrumentales y primarias) podría al menos en teoría carecer de principio. Por eso no se ha entendido el argumento si se apela como objeción a que hay modelos cosmológicos en apoyo de un universo (o «multiverso») sin comienzo.

A veces se dice también que defender la existencia de un primer miembro en una serie jerárquica es incurrir en una petición de principio, porque caracterizar las otras causas como instrumentales ya presupone que dicho primer miembro existe44. Pero no hay ninguna petición de principio. Caracterizar algo como una causa instrumental es simplemente decir que deriva su poder de otra cosa. No hay nada en esta caracterización que presuponga que una serie formada por tales causas no puede extenderse hasta el infinito, o que tiene que haber alguna causa que tenga poder no-derivado. Incluso el escéptico es capaz de entender perfectamente la idea de que un palo no puede mover una piedra por sí mismo, esté o no de acuerdo con que una regresión de tales motores movidos deba terminar en un primer miembro.

¿Por qué un motor inmutable?

Incluso si concedemos que la prueba aristotélica nos lleva hasta un motor inmóvil, podríamos objetar que no por eso nos lleva hasta un motor que sea inmutable. O mejor (por usar el lenguaje que hemos dicho que es menos coloquial pero más preciso), podríamos sugerir que incluso si hay un primer actualizador, no necesita ser uno puramente actual, sin potencia alguna. ¿Por qué no suponer en cambio que tiene potencialidades que simplemente no están siendo actualizadas de facto, al menos no en la medida en que actúa como primer actualizador de alguna serie causal jerárquica? Quizás esas potencias sean actualizadas en algún otro momento, cuando no actúa como tal, o quizás nunca. Pero mientras las tenga, no será un actualizador puramente actual, y por ende carecerá de muchos de los atributos definitorios de Dios: la unidad, la inmaterialidad, la eternidad, la perfección, la omnipotencia, etcétera.

Para ver el error de esta objeción, recordemos una vez más que, aunque el argumento empieza preguntando qué explica los cambios que observamos en el mundo, a continuación pasa a la pregunta de qué explica la existencia, en todo momento, de las cosas que cambian. Por tanto, en último término, el regreso que nos preocupa es el de los actualizadores de la existencia de las cosas. El primer actualizador en esta serie es «primero», pues, en el sentido de que puede actualizar la existencia de todo lo demás sin que su propia existencia tenga que ser actualizada. Entonces, supón que este primer actualizador tuviera alguna potencia que necesitara ser actualizada para poder existir. ¿Qué actualizaría esa potencia? ¿Deberíamos suponer que lo hace alguna otra cosa distinta del primer actualizador? En tal caso, el así llamado primer actualizador no sería realmente el primero, en contra de la hipótesis: lo sería este actualizador adicional, o quizás otro aún más remoto. ¿Deberíamos decir, en cambio, que el primer actualizador tiene alguna parte puramente actual que actualiza la parte que es meramente potencial? Pero, en ese caso, será esta parte puramente actual la que sea el primer actualizador verdadero, y la «parte» potencial no sería realmente una parte del primer actualizador, sino sencillamente el primero de sus efectos. ¿O deberíamos decir, aún más, que la potencia del primer actualizador es actualizada por alguna parte suya que no es puramente actual, sino una mezcla de acto y potencia? ¿Pero qué actualizaría las potencialidades de esa parte? ¿Alguna otra parte más remota que sea una mezcla de potencia y acto? Pero, en ese caso, tenemos de nuevo un regreso vicioso y no hemos alcanzado realmente ningún primer actualizador.

En resumen, no tiene sentido hablar de un primer actualizador de la existencia de las cosas que no sea puramente actual. Si reconocemos que hay un primer actualizador, tenemos que reconocer que es puramente actual y, por tanto, que tiene todos los atributos divinos que se siguen de ello.

Aún así, el crítico puede objetar que cualquier cosa que actualice a otra tiene que estar ella misma cambiando mientras lo hace, y que por tanto tiene que tener potencialidades que necesiten ser actualizadas. Con lo cual (podría decirse), la misma noción de un actualizador puramente actual es incoherente. Pero un problema con esta objeción es que sencillamente está pidiendo el principio. El argumento aristotélico acerca de la existencia de Dios pretende probar que ninguna potencia puede ser actualizada en absoluto a menos que haya un primer actualizador que sea puramente actual y sin mezcla de potencia. Dado que las premisas de este argumento son verdaderas y la conclusión se sigue lógicamente de ellas, la conclusión es verdadera y, por ende, coherente. De acuerdo con esto, no sirve de nada insistir en que la conclusión tiene que ser falsa; uno tiene que mostrar concretamente o bien que una de las premisas es falsa o bien que la conclusión no se sigue. De otro modo, debe admitir que el argumento muestra que, al fin y al cabo, un actualizador puramente actual es posible, dado que es real.

Otro problema con la objeción es que parece que comete lo que en lógica se llama una falacia de accidente. En nuestra experiencia, cuando una cosa cambia a otra, ella misma sufre algún cambio; por ejemplo, cuando tu brazo mueve un palo, eso es porque él también se mueve en el proceso. Las cosas de nuestra experiencia, pues, actualizan otras cosas yendo ellas mismas de la potencia al acto. Pero de aquí no se sigue que absolutamente cualquier cosa que actualice a otra tenga que ir ella misma de la potencia al acto. Eso es como razonar a partir de la premisa de que todos los presidentes de Estados Unidos han medido de hecho menos de 2 metros hasta la conclusión de que absolutamente cualquier persona que pudiera llegar a ser presidente tiene que medir menos de 2 metros. La conclusión no se sigue, precisamente porque no hay ninguna conexión esencial entre ser presidente y medir menos de 2 metros, sino sólo una conexión accidental o contingente. Y seguiría siendo contingente incluso si los datos de la biología hicieran extremadamente improbable que pudiera llegar a haber nunca un presidente de más de 2 metros. De modo similar, incluso si los actualizadores de nuestra experiencia son ellos mismos mezclas de potencia y acto, sencillamente no se sigue (por todo lo que ha mostrado el crítico) que haya una conexión esencial, en vez de meramente contingente, entre ser un actualizador y ser una mezcla de potencia y acto.

Además, no es como si la noción de un actualizador puramente actual fuera de algún modo paradójica, como (digamos) la de un «mortal inmortal». Un «mortal inmortal» sería algo que muere y que no muere, lo cual es auto-contradictorio. Pero un actualizador puramente actual es algo que actualiza otras cosas sin ser él mismo actualizado, y no hay nada auto-contradictorio en esta idea. Aún más, la razón por la que los actualizadores de nuestra experiencia están ellos mismos siendo actualizados incluso cuando actualizan otras cosas es precisamente porque están limitados de diversos modos por ser mezcla de acto y potencia. Por ejemplo, dado que un brazo que mueve un palo está actualmente en un punto del espacio y sólo potencialmente en otro, su potencia para estar en ese otro punto tiene que ser actualizada por alguna otra cosa si es que quiere llevar hasta ahí el palo en cuestión. Pero algo que sea puramente actual, sin mezcla de potencia, no tendría tales limitaciones, y por tanto no necesitaría ser él mismo actualizado mientras actualiza otras cosas.

Como he dicho, en los siguientes capítulos abordaremos muchas más objeciones contra argumentos de la primera causa. Pero hasta el momento hemos visto que las que pueden plantearse contra la versión específicamente aristotélica no tienen en absoluto ningún éxito45.

5. Lo que aquí estoy llamando la distinción entre una serie causal lineal y una serie causal jerárquica es a veces también caracterizado como la distinción entre una serie de causas ordenadas per accidens o accidentalmente y una serie de causas ordenadas per se o esencialmente. Para mayor discusión, cf. E. Feser, Scholastic Metaphysics: A Contemporary Introduction (Heusenstamm: Editiones Scholasticae, 2014), pp. 148-54.

6. Como recordarás, la manera en la que he planteado la situación es que algo tiene que actualizar la potencia de los átomos en cuestión para enlazarse de tal modo que formen agua. Esto parece dar a entender que el agua no es más que un agregado de átomos. Desde una comprensión hilemórfica aristotélica de las sustancias materiales no es así, porque los átomos existen en el agua sólo «virtualmente», en vez de «actualmente». Metafísicamente, los componentes fundamentales del agua no son los átomos, sino la forma sustancial del agua y la materia primera. Pero el hilemorfismo aristotélico es controvertido, y me he abstenido de expresarme en sus términos porque no es necesario para el argumento. Pero, naturalmente, cabría exponer el mismo punto con estas ideas, si quisiéramos. Y es que, en el análisis aristotélico, la materia primera de una sustancia material depende para su existencia concreta de la forma sustancial de la misma, y ésta necesita ser realizada en aquélla para existir. Por tanto, tendríamos un círculo vicioso a menos que hubiera algo fuera de la composición forma-materia que la actualizara o la mantuviera en el ser. (Cf. Feser, Scholastic Metaphysics, cap. 3, para una exposición y defensa detalladas del análisis aristotélico de la sustancia).

7. Cf. G. E. M. Anscombe, «‘Whatever Has a Beginning of Existence Must Have a Cause’: Hume’s Argument Exposed», en su colección From Parmenides to Wittgenstein (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981), y «Times, Beginnings, and Causes», en Metaphysics and the Philosophy of Mind (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981). He discutido y defendido el argumento de Anscombe en Scholastic Metaphysics, pp. 112-14.

8. W. Norris Clarke, The One and the Many: A Contemporary Thomistic Metaphysics (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2001), p. 182.

9. B. Russell, «Sobre la noción de causa», en Misticismo y lógica y otros ensayos (Barcelona: Edhasa, 1986), p. 165.

10. Ibid., p. 194.

11. J. Schaffet, «The Metaphysics of Causation», en Stanford Encyclopedia of Philosohy, Stanford University, 2007, publicado por primera vez el 2 de febrero de 2003, modificado por última vez el 5 de julio de 2016, http://plato.stanford.edu/entries/causation-metaphysics/.

12. C. B. Martin, The Mind in Nature (Oxford: Clarendon Press, 2008), p. 50.

13. Cf. J. Dupré, The Disorder of Things: Metaphysical Foundations of the Disunity of Science (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993).

14. Cf. J. van Brakel, Philosophy of Chemistry (Leuven: Leuven University Press, 2000), cap. 5.

15. B. Russell, La evolución de mi pensamiento filosófico (Madrid: Alianza Editorial, 1976), p. 16.

16. C. B. Martin, Mind in Nature, p. 74.

17. Cf. E. Feser, «Motion in Aristotle, Newton, and Einstein», en E. Feser (ed.), Aristotle on Method and Metaphysics (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), pp. 236-58. Reimpreso en E. Feser, Neo-Scholastic Essays (South Bend, Ind.: St. Augustine’s Press, 2015), pp. 3-27.

18. J. A. Weisheipl, Nature and Motion in the Middle Ages (Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 1985), pp. 42, 47-48.

19. Cf. L. Smolin, Time Reborn (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013).

20. Cf. R. Healey, «Can Physics Coherently Deny the Reality of Time?», en C. Callender (ed.), Time, Reality, and Experience (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 293-316.

21. Para una discusión más detallada, cf. E. Feser, «Actuality, Potentiality, and Relativity’s Block Universe», en W. M. R. Simpson, R. C. Koons y N. J. Teh (eds.), Neo-Aristotelian Perspectives on Contemporary Science (London: Routledge, 2017).

22. Las desigualdades de Bell, llamadas así por el físico John S. Bell, tienen que ver con mediciones hechas en ubicaciones remotas entre las cuales hay correlaciones que parecen no tener causa común.

23. Llamada así por los físicos Louis de Broglie y David Bohm, esta interpretación propone que la apariencia de indeterminismo procede de nuestra ignorancia acerca de algunos de los factores causales relevantes.

24. R. C. Koons, Realism Regained: An Exact Theory of Causation, Teleology, and the Mind (Oxford: Oxford University Press, 2000), p. 114.

25. Ibid.

26. A. R. Pruss, The Principle of Sufficient Reason: A Reassessment (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), pp. 166, 169.

27. Ibid., pp. 169-170.

28. J. A. Weisheipl, Nature and Motion in the Middle Ages, p. 48.

29. Cf. B. Russell, La evolución de mi pensamiento filosófico, p. 16.

30. W. Heisenberg, Physics and Philosophy (New York: HarperCollins, 2007), pp. 154-55. Cf. también pp. 15, 27, 134.

31. Cf. S. F. Grove, «Quantum Theory and Aquinas’s Doctrine on Matter» (tesis de doctorado, Universidad Católica de América, 2008).

32. P. Dowe, Physical Causation (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 22-23.

33. Los lectores que estén familiarizados con la filosofía aristotélico-tomista quizás noten aquí un paralelismo con lo que Tomás dice acerca del movimiento local (es decir, del cambio con respecto a la localización o el lugar). Tomás pensaba que una sustancia puede manifestar ciertas disposiciones de un modo «espontáneo», en el sentido de que estas manifestaciones simplemente fluirían de su naturaleza o forma sustancial, y para él un ejemplo de esto eran las tendencias naturales de una cosa con respecto al movimiento local. Tales movimientos fluyen de su forma sustancial y no requieren un motor externo que esté continuamente unido a ella. Ahora, esto no implica, según Tomás, decir que el movimiento en cuestión no tiene una causa eficiente, sino que ésta será lo que generó la sustancia y le dio la forma sustancial que da cuenta (qua causa formal) de su movimiento local natural. (Es un error común pensar que los aristotélicos medievales defendieron que todo movimiento local como tal requería una causa continuamente adyacente. Esto es cierto sólo de algunos de estos pensadores, no de todos. Para una discusión detallada de este tema, cf. Nature and Motion in the Middle Ages, de Weisheipl, de quien tomo prestada la expresión «espontaneidad»).

Tomás desarrolló esta idea en unión con la tesis de que el «lugar natural» hacia el que están inclinados los objetos pesados es el centro de la Tierra, y supuso entonces que los movimientos parabólicos sí requerían un motor adyacente en la medida en que los entendió como «violentos», en vez de naturales. Ambas suposiciones están anticuadas desde el punto de vista científico, pero la tesis más general resumida en el párrafo anterior es lógicamente independiente y puede ser fácilmente desligada de ellas. Uno puede afirmar sin inconsistencia que (a) una sustancia tenderá a cierto tipo de movimiento local sencillamente por su forma sustancial, al tiempo que rechaza la idea de que (b) este movimiento local implica movimiento hacia un sitio específico, como el centro de la Tierra. De hecho, algunos aristotélicos contemporáneos han propuesto que afirmar (a) rechazando (b) es el modo correcto de entender el movimiento inercial: el principio de inercia de Newton, desde esta perspectiva, sería una descripción del modo en el que un objeto físico tenderá a comportarse con respecto al movimiento local dada su naturaleza o forma sustancial. (Cf. E. Feser, «Motion in Aristotle, Newton, and Einstein», para una discusión de la literatura relevante).