- -

- 100%

- +

Ohne großes Federlesen zog Miras Mutter ihr die Bettdecke weg. „Ich verlasse das Haus ja nicht“, erklärte sie mit Nachdruck. „Niemand wird es je … Niemand wird mich so sehen.“

Aber vor ihrer Tochter verbarg sie es nicht. Einen winzigen Moment lang überlegte Mira, ob sie ihre Mutter einweihen, ob sie ihr von dieser ungeheuerlichen Geschichte erzählen sollte. Seit vielen Jahren schon teilten sie das Geheimnis des roten Lippenstiftes. Warum nicht auch ein zweites?

„Gleich kommt Iliona zum Putzen“, sagte allerdings ihre Mutter, ehe Mira sich entscheiden konnte. „Wie sieht das denn aus, wenn du noch im Bett liegst!“

Iliona war neben Mira der einzige Mensch, der Rose Robins je in diesem anzüglichen Aufzug, mit rot bemalten Lippen, gesehen hatte. Aber Iliona kam aus den Armenvierteln und zählte deshalb eigentlich gar nicht. Sie würde kein Wort darüber verlieren. Weder gegenüber Gerald Robins noch gegenüber irgendjemand anderem, egal ob Innen- oder Außenstädter. Sie war etwa in Miras Alter, vaterlos und auf die Rationskarten angewiesen, die sie für die Arbeit im Haus von Miras Familie bekam. Nur hohe Staatsbeamte konnten es sich leisten, eine Bedienstete aus den Außenvierteln einzustellen, und die Posten waren begehrt, weil sie ordentlich bezahlt und verhältnismäßig angenehm waren. Angenehmer jedenfalls als die Arbeit in den Fabriken. Über seinen innenstädtischen Arbeitgeber redete man nicht schlecht, wenn man seine Stelle behalten wollte.

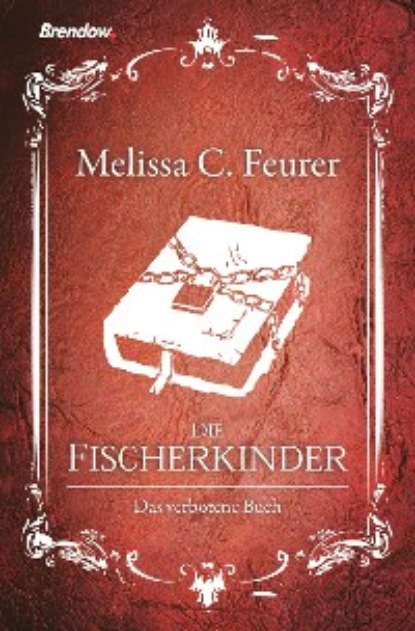

„Ich steh schon auf.“ Mira presste das Buch fester an ihren Körper. Sie konnte ihrer Mutter nicht von ihrem Geheimnis erzählen, roter Lippenstift hin oder her. Ihr war klar, dass es einen Unterschied gab zwischen der kleinen Rebellion unschicklicher Farbe auf den Lippen und dem abgrundtiefen Verrat eines verbotenen Buches. Einen gewaltigen Unterschied. Den Unterschied zwischen Leben und Tod.

Vielleicht sah man es ihr an. Mira betrachtete ihr Spiegelbild kritisch. Nicht etwa um die tiefen Schatten unter ihren Augen zu ergründen oder um zu überprüfen, ob ihr Haar die Zehn-Zentimeter-Marke überschritten hatte und damit zu lang war. Nein, sie suchte nach einem verräterischen Anzeichen für das Geheimnis, das sie seit dieser Nacht wahrte.

Sie fand es in ihren Augen. Ein fiebriges Glitzern, vielleicht die Angst vor dem Entdecktwerden, vielleicht die Unruhe, die sie ergriffen hatte, der Drang, herauszufinden, wie die Geschichte endete. Wenn sie an den grausamen Hinrichtungstod des Protagonisten dachte, krampften sich ihre Eingeweide schmerzhaft zusammen. Er war nicht einfach gestorben – er war verspottet, misshandelt und brutal ermordet worden.

Da war so vieles gewesen, das sie nicht verstanden hatte. Aber eines wusste sie mit Gewissheit: Jesus von Nazareth war der außergewöhnlichste Romanheld, von dem sie je gelesen hatte, seine Geschichte die verwirrendste und wunderbarste, die ihr je untergekommen war, und ihr Ende das grässlichste, das sie sich hätte ausmalen können.

Obwohl die letzten Seiten fehlten, bestand kein Zweifel: Er war gestorben. Für ihn war es zu spät. Doch was mit seinen Freunden geschah – diese Frage konnte sie nicht abschütteln. Sie waren geflohen, sie hatten ihn verraten, verleugnet, im Stich gelassen. Was würden sie jetzt tun, da er tot war?

Die Tür wurde von außen aufgestoßen, und Mira machte vor Schreck einen Satz rückwärts. „Hast du mich …“, setzte sie an, verstummte aber, als sie nicht in das mit rotem Lippenstift bemalte Gesicht ihrer Mutter sah, sondern in das von Iliona.

„Entschuldigung … ich wollte das Badezimmer putzen … ich dachte … ich … bitte entschuldigen Sie“, stammelte das Mädchen verschreckt. Sie war zurückgewichen und machte bereits Anstalten, die Tür zu schließen.

„Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht zu siezen brauchst“, sagte Mira, und als sie sich bewusst wurde, wie harsch ihre Worte klangen, fügte sie freundlicher hinzu: „Ich bin hier fertig.“ Sie trat zur Seite, aber offenbar wagte Iliona es nicht, einzutreten. In ihrer längst nicht mehr weißen Bluse und der viel zu großen Schürze sah sie schmächtig und verloren aus. Wenn Mira nicht gewusst hätte, dass Iliona beinahe so alt war wie sie, hätte sie das Mädchen für höchstens dreizehn gehalten.

„Ich wollte Sie nicht stören“, sagte Iliona. „Ich …“

„Du musst mich nicht siezen. Ich bin Mira. So nennen mich …“

„ … meine Freunde“, hatte sie sagen wollen, aber sie kam nicht dazu, weil ihre Mutter in diesem Moment die Treppe hinaufkam.

„Hast du noch immer nicht angefangen?“ Sie schnalzte ungeduldig mit der Zunge, und Iliona schien, sofern das überhaupt möglich war, noch kleiner zu werden. „Für zwei Brotrationen die Woche erwarte ich, dass du deine Arbeit zügig und ordentlich erledigst. Das wirst du verstehen, nicht wahr?“ Das hätte nachsichtig klingen können, wenn sie nicht so missbilligend auf Iliona herabgeblickt hätte.

„Ja, Frau Robins“, erwiderte das Mädchen, ohne etwas zu seiner Verteidigung vorzubringen.

Mira überlegte, ob es an ihr wäre, ihrer Mutter die Situation zu erklären, doch sie tat es nicht. Sie hatte gestern Abend schon den Ärger ihrer Eltern auf sich gezogen, indem sie zu spät nach Hause gekommen war. Und wenn sie bedachte, welch gefährliches Diebesgut unter ihrer Bluse steckte, hielt sie es für klüger, sich möglichst unauffällig zu verhalten.

Mira warf einen letzten Blick auf ihr müdes Gesicht im Spiegel. Dank des kurzen Haarschnitts sahen eigentlich alle Mädchen in ihrer Klasse mehr oder weniger gleich aus. Abgesehen vielleicht von Daphné Baron, deren honigblonder Schopf dafür sorgte, dass sie alle anderen überstrahlte. Miras Haar war dunkelbraun – nichts Besonderes, auch wenn ihr der warme Farbton nicht unlieb war. Weiche, fast noch ein bisschen kindliche Züge und große Augen. Grün waren sie immerhin. Die Farbe der Hoffnung – das gefiel Mira.

Sie fuhr sich durch das Haar und wandte sich vom Spiegel ab. Unter ihrer Bluse rieb das kleine Buch mit seinem rauen Ledereinband bei jeder Bewegung über ihre nackte Haut. Sie spürte es deutlich, als sie sich an Iliona vorbeischob und in den Flur zu ihrer Mutter trat.

„Und hast du nichts zu tun?“, wandte diese sich nun an sie, und Iliona atmete deutlich hörbar auf und schlüpfte ins Badezimmer, um sich an die Arbeit zu machen.

„Musst du nicht lernen? Hausaufgaben machen?“

Mira fühlte, wie sich der Gedanke an mathematische Formeln und Staatsgeschichte schwer auf ihre Schultern legte. Sie wusste, dass ihr Land Fachkräfte brauchte. Dass es ein Vorrecht und gleichsam ihre Aufgabe war, sich ausbilden zu lassen, um den Staat aus der wirtschaftlichen Krise zu führen. Damit sie eigenständig bleiben konnten und nicht auf Import angewiesen waren.

„Ihr, du und deine Altersgenossen, seid die Zukunft, Miriam“, proklamierte ihr Vater regelmäßig. „Unser Staat braucht Landwirte, Ingenieure, Lehrer – jeden klugen Kopf und jede starke Hand, um das Wohl unseres Landes zu garantieren. Wir haben es in der Hand, Miriam! Unsere Zukunft liegt nicht mehr in den Händen anderer Nationen und diffuser Bündnisse. Wir können für uns selbst sorgen. Das ist unser Privileg und unsere Pflicht.“

Also lernte Mira mit mehr Eifer als all ihre Mitschüler. Staatsgeschichte war ihr bestes Fach. Sie konnte alles auswendig: die Jahreszahlen von Anbeginn ihres Staates an. Jahr 0, Gründung. März 98, das Krönungsjahr ihres ersten Königs, des ehemaligen Präsidenten Nicholas Auttenberg. Sein größter Verdienst, die Beendigung jeglichen Imports im Oktober 107. Die Ernten waren ausgezeichnet gewesen, ein guter Zeitpunkt. Natürlich kämpften sie auch jetzt, eineinhalb Jahre später, noch für die Eigenständigkeit ihrer Versorgung. Es war noch ein weiter Weg, bis alle Ressourcen so genutzt wurden, dass alle Bürgerinnen und Bürger gut versorgt waren. Aber diese Übergangszeit war notwendig, und wenn sie nur alle mit anpackten, ihren Beitrag leisteten, dann würde König Auttenbergs große Entscheidung sie in ein paradiesisches Reich des Wohlstands und der Unabhängigkeit führen.

Mira hatte glänzende Noten im Staatsgeschichtsunterricht. Immerhin war die glorreiche Geschichte ihres Heimatlandes neben dem Gesetz und der Meinung der Nachbarn eines der Lieblingsthemen ihres Vaters. Wenn sie ihm zuhörte, dann erfüllte es Mira mit Stolz, hier leben und ihren Teil zum Gedeihen des Landes beitragen zu dürfen. Und so sollte es sein, fand ihr Vater. Sie sollten alle stolz auf das sein, was sie schon erreicht hatten. Ihre Unabhängigkeit, den über hundertjährigen Frieden. Stundenlang konnte ihr Vater darüber reden.

Kaum etwas musste Frau Dr. Steinlein Mira noch beibringen, und nur einmal hatte sie die Lehrerin verärgert, indem sie gefragt hatte, wann sie sich der älteren Geschichte, der Welt vor dem Jahr 0, widmen würden. Sie hatte keine Antwort, dafür aber eine schriftliche Mitteilung an ihren Vater bekommen, der sich bei seinem mahnenden Vortrag beim Abendessen so in Rage geredet hatte, dass er sich an einer Forellengräte verschluckt hatte.

Alles, wirklich alles, was sie über diese grausige, dunkle Zeit wissen müsse, hatte er ihr eingeschärft und sie mehrmals wiederholen lassen, sei die Tatsache, dass es furchtbar gewesen sei. Kriege und Korruption, Intrigen und Betrug. Kein Land ohne horrende Schulden, der internationale Markt ein einziges Druckmittel, Import und Export bis zum Ruin. Mit immer größeren Bündnissen hätten sich die Länder abzusichern versucht, wollten sich in Sicherheit wiegen. Aber dann hätten eben die Bündnisse gegeneinander Krieg geführt statt der einzelnen Länder.

„Alles, wirklich alles, was du wissen musst“, hatte er seinen Vortrag nach einem heftigen Hustenanfall beendet, „ist, dass wir es nun besser haben. Wir sind eigenständig. Wir sind in keinen Bündnissen gefangen und nicht von Importen abhängig. Dass du in der Sicherheit dieses Staates aufwächst und nicht in der Welt dort draußen, ist ein Privileg, und es sollte dein oberstes Ziel sein, diesen Staat zu unterstützen. Wiederhol es!“

„Es sollte mein oberstes Ziel sein, unseren Staat zu unterstützen“, hatte Mira sich beeilt, aufzusagen, damit er nur nicht wieder zu husten und zu schimpfen anfing.

Ihr oberstes Ziel, der Grund, warum sie sich ausbilden ließ und fleißiger als all ihre Mitschüler lernte. Natürlich wollte sie ihren Beitrag leisten. Aber heute hatte sie andere Dinge im Kopf. Dinge, die mit der Staatsgeschichte nicht zu vereinbaren waren und die für mathematische Formeln keinen Platz in ihren Gedanken ließen. Jesus von Nazareth. Seine Freunde. Die fehlenden Seiten. Das fehlende Ende. Sie konnte sich jetzt nicht hinsetzen und lernen.

„Ich gehe zu Vera.“ Mira wandte Iliona und ihrer Mutter den Rücken zu und ging zur Treppe. Trotzdem konnte sie sich rege vorstellen, wie ihre Mutter die rot bemalten Lippen schürzte.

„Es gibt da ein Staatsgeschichtsprojekt, an dem ich mit ihr arbeiten will“, fügte sie erklärend hinzu. Das war eine Lüge, aber doch war auch etwas Wahres daran. Es gab da etwas, an dem sie arbeitete. Etwas, wofür sie die Hilfe ihrer Freundin brauchte. Und Vera, die ganz gut in ihre liebenswerte, aber chaotische Familie passte, wäre froh darüber, dass es sich nicht um ein Schulprojekt handelte. Sie war nicht besonders gut in Staatsgeschichte und auch nicht in den anderen Fächern.

Dafür genoss Vera die Freiheit, zu gehen, wohin sie wollte, und zu tun, was auch immer sie wollte, weil ohnehin keiner danach fragte. Schon deshalb hätte Mira manchmal gerne mit Vera getauscht. Weil in ihrer Familie nicht alles, was Spaß machte, verboten war und weil man sich um die Meinung der Nachbarn oder um etwaige Spitzel unter ihnen herzlich wenig scherte. Und weil Mira sich bei den Petersens auf eine seltsame Art zu Hause fühlte. Obwohl sie so wenig pflichtbewusst und organisiert waren. Oder gerade deshalb.

Natürlich sagte man derlei Dinge nicht laut. Die Petersens wären gute Kandidaten dafür gewesen, eines Nachts spurlos zu verschwinden, wenn nicht zwei der Familienmitglieder für den Staat arbeiten würden.

„Dann sieh zu, dass du aus dem Haus kommst“, mahnte Miras Mutter, vom Wort „Staatsgeschichte“ schon versöhnlicher gestimmt. „Es ist nett von dir, dass du mit Vera Petersen zusammenarbeitest. Von ihren Eltern bekommt das Mädchen nun einmal nicht die Unterstützung, die sie für ein erfolgreiches Durchlaufen ihrer Ausbildung bräuchte.“

Mira schluckte jede Erwiderung zur Verteidigung von Veras Familie hinunter. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt für eine Diskussion. Was zählte, war, dass ihre Mutter den Plänen, die sich in ihrem Kopf formten, nicht im Weg stand.

Stattdessen nutzte sie die kurze Stille, um hinzuzufügen: „Es könnte sein, dass es später wird. Was meinst du, kann ich nicht einfach über Nacht bei Vera bleiben? Immerhin ist Wochenende.“

Ihr Vater hätte womöglich länger gezögert, doch ihre Mutter stimmte sofort zu. „Mach das. Nur vergesst über eurem Projekt nicht das Schlafen.“ Wahrscheinlich ahnte sie, dass im Haus der Petersens niemand ein Auge darauf haben würde, ob sie zu angemessener Zeit zu Bett gingen oder nicht. Seufzend fuhr Miras Mutter fort: „Es ist traurig, was diese Frau aus Simon Petersen gemacht hat. Früher ist er ein ehrgeiziger Staatsbeamter gewesen. Genau wie sein Sohn Filip.“

Mira verdrehte die Augen. An Veras Bruder Filip hatten ihre Eltern einen Narren gefressen. Nicht weil er nett war, manchmal sogar ein bisschen zu nett, sondern weil er dem Staat treu ergeben war.

„Für ihn hoffe ich das Beste“, fuhr ihre Mutter fort, während sie Mira die Treppe hinunter und zur Haustür folgte. „Er ist ein anständiger junger Mann, der sich seine Eltern nicht ausgesucht hat.“

Das konnte ja bekanntlich niemand. Auch Mira hatte es sich nicht ausgesucht, einen Staatsbeamten zum Vater zu haben. Bisher hatte es ihr auch nie etwas ausgemacht. Es brachte gewisse Privilegien und Ansehen mit sich. Aber während ihr Plan langsam Gestalt annahm und ins Rollen geriet, wünschte sie sich, sie hätte eine weniger pflichtbewusste und gesetzestreue Familie. Eine für ihr Vorhaben weniger gefährliche.

Kapitel 2

Familie Petersen

Miras Familie hielt nicht viel von den Petersens. So wie jeder, der etwas auf sich selbst hielt, nicht viel von dieser sonderbaren Familie halten konnte. Herr Petersen war wohl einmal ein hohes Tier im Staatsdienst gewesen – in seinen Blütetagen, als seine beiden Kinder, Filip und Vera, noch ganz klein gewesen waren.

Heute war Herr Petersen in erster Linie eines: hektisch. Den größten Teil seiner Zeit verbrachte er außer Haus, und wenn er einmal da war, dann verließ er sein Arbeitszimmer nur, um im Chaos seines Zuhauses verloren gegangene Dinge zu suchen. Seitdem er wegen eines peinlichen und deshalb totgeschwiegenen Vorfalls aus dem höheren Dienst entlassen worden war, setzte die Regierung der Stadt ihn als Springer ein, der mal hier, mal da aushalf, mal hierhin, mal dorthin reiste und mal mehr, mal weniger gut verdiente.

Mira mochte ihn gerne. Er erinnerte sie mit seinem schütter gewordenen grauen Haar, das vielleicht einmal vom gleichen rötlichen Blond wie das seiner Kinder gewesen war, an den zerstreuten Professor aus einem der Bücher, die sie gelesen hatte, und sie freute sich stets, ihm zu begegnen, was aber nicht oft vorkam.

Frau Petersen bekam sie ebenfalls nur selten zu Gesicht, obwohl sie viele Nachmittage bei Vera und ihrer Familie verbrachte. Meist schlief sie – „am helllichten Tag!“, entsetzte sich Miras Mutter –, und auch wenn sie wach war, erinnerte sie an eine Schlafwandlerin. Mira schien sie sehr weit weg, aber sie hatte Vera noch nie danach zu fragen gewagt, ob sie in ihrem Kopf vielleicht tatsächlich an einem ganz anderen Ort war.

Mira war den ganzen Weg zum Haus der Petersens gerannt und musste erst einmal zu Atem kommen und das Buch wieder sicher unter ihrer Bluse verstauen, als sie schließlich vor der wurmstichigen Eingangstür stand. Das ganze Haus hätte eine Renovierung bitter nötig gehabt, ein wenig Putz, eine Menge Farbe und frisches Holz. Aber das traf auf die meisten Häuser zu, wenn Mira auch zugeben musste, dass das Haus der Petersens besonders schäbig aussah.

In einigen Räumen waren die Vorhänge zugezogen – ein Missstand, den Miras Mutter nie geduldet hätte –, darunter auch das Elternschlafzimmer, das Refugium von Veras Mutter. Wie ein Bär hielt sie dort ihren immerwährenden Winterschlaf und quälte sich nur gelegentlich für kurze Ausflüge an das grelle Tageslicht, wobei sie die Augen fest zukniff, als wären sie nicht mehr an die Helligkeit gewöhnt.

Kaum hatte Vera die Tür geöffnet und Mira in den Flur treten lassen, legte sie schon einen Finger an die Lippen und wisperte kaum hörbar: „Wir müssen leise sein. Meine Mutter schläft.“

Das war nichts Neues für Mira. Eigentlich war es sogar der Normalzustand im Haus der Petersens, sich auf Zehenspitzen fortzubewegen, um Veras Mutter nicht zu wecken.

Insgeheim fragte Mira sich häufig, ob ihre Krankheit wohl tödlich war. Als sie Frau Petersen zuletzt gesehen hatte, hatte sie ausgesehen wie ein Geist. Die spröde Haut beinahe vom gleichen gräulichen Weißton wie das Nachthemd, das spitze Gesicht hinter einem fast kinnlangen Vorhang aus hellblondem Haar verborgen. So musste jemand aussehen, der im Sterben lag.

Ob ihr Mann und ihre Kinder und auch sonst jeder, den Mira kannte, deshalb so beharrlich darüber schwieg, was ihr fehlte? Mira hatte sie oft Medikamente nehmen sehen. Ein einziges Mal hatte sie Vera gefragt, wozu sie gut waren. Ihre Freundin hatte derart barsch reagiert, dass Mira es danach nie wieder gewagt hatte.

Mira folgte Vera durch den Flur, an Frau Petersens nur angelehnter Tür vorbei und ins Wohnzimmer. Es war das Herz des Hauses; von dort führte eine stets offene Tür in die Küche und eine Holztreppe ins Obergeschoss. Den meisten Raum nahm der große, runde Esstisch ein.

Schmutziges Geschirr von mehreren Tagen stapelte sich darauf, und der Geruch von etwas Angebranntem lag in der Luft. Die Petersens hatten keine Bedienstete aus den Armenvierteln, und abgesehen von Vera hatte Mira hier noch niemals jemanden putzen, spülen oder Staub wischen sehen. Und das, obwohl Veras Mutter nicht einmal berufstätig war!

Wie gut, dass Miras Eltern den Zustand von Veras Zuhause nicht sahen. Sie hätten auf der Stelle vorgeschlagen, Vera zurück in eines der Erziehungshäuser zu bringen, damit man sich dort „anständig um sie kümmerte“. Dass zumindest die ersten Jahre der Erziehung Sache des Staates waren, hielt ihr Vater in Fällen wie dem der Petersens für lebensrettend. Ihre Mutter fand es grausam; sie hätte Mira gerne von klein auf bei sich gehabt und nicht erst zu ihrem dritten Geburtstag – zumindest für die meiste Zeit – nach Hause geholt. Aber das war natürlich ihr Geheimnis, denn man widersprach den Regeln des Staates nun einmal nicht.

Im Gegensatz zu ihrem Bruder Filip sah man Vera ihre Herkunft an. Zwar achtete Filip darauf, dass ihre Kleidung ordentlich und ihr Haar kurz war, doch war eben nichts gegen nachlässig in die Hosen gesteckte Blusen, unheimlich schnell herauswachsende Ponyfransen und schlichtweg fehlendes Talent für Staatsgeschichte zu machen. Letzteres war besonders verdächtig. Vera konnte sich einfach keine Zahlen merken und hatte zudem ein Talent, die falschen Fragen zu stellen. Aber sie hatte die für jemanden ihrer Herkunft wertvolle Begabung, unauffällig zu sein. Bisher hatte sie es noch immer in die nächste Klassenstufe geschafft, indem sie einfach im Durchschnitt versunken war und es anderen überlassen hatte, sich positiv oder negativ hervorzutun. Klein, zierlich und schüchtern, wie sie war, konnte man sie manchmal tatsächlich fast übersehen.

„Geht es deiner Mutter wieder –“ Mira kam nicht dazu, die Frage zu beenden, weil trotz ihrer Bemühungen, leise zu sein, eine dünne Stimme aus dem Schlafzimmer drang: „Vera?“

Vera blieb wie angewurzelt stehen und bedeutete Mira, still zu sein. Sie lauschte, ob ihre Mutter noch einmal etwas sagen würde oder ob sie bereits wieder eingeschlafen war.

„Meine Tabletten“, krächzte Frau Petersens Stimme von drinnen. „Ich brauche … meine Tabletten.“

Vera schluckte hörbar, dann zog sie die Tür auf und schlüpfte in das abgedunkelte Schlafzimmer. „Nein, Mutter“, hörte Mira sie leise erwidern. „Du hast deine Medikamente vorhin schon genommen.“

„Aber es … tut so weh“, stöhnte Frau Petersen. Eine Weile atmete sie nur gequält ein und aus.

„Trink etwas.“ Das Geräusch einer Flüssigkeit, die in ein Glas gegossen wurde, war zu hören, kurz darauf das Husten von Frau Petersen. Mira nahm an, dass Vera versuchte, ihrer Mutter ein wenig Wasser einzuflößen, und sie musste den Kloß in ihrem Hals hinunterschlucken. Ihre Eltern mochten nicht perfekt sein; ihr Vater war ein Kontrollfanatiker, der seine Familie als eine Art Vorzeigemodell der Gesetzestreue betrachtete, und ihre Mutter eine heimliche Rebellin, deren größte Sorge die Meinung der Nachbarn war. Aber Mira musste doch zugeben, dass sie zu Hause stets gut umsorgt und aufgehoben gewesen war. Nicht wie Vera, die nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre kranke Mutter sorgen musste, wenn Vater und Bruder im Dienst des Staates außer Haus waren.

Veras Schritte näherten sich bereits wieder der Tür, als Frau Petersen noch einmal das Wort ergriff. „Sag … sag es nicht Filip. Sag ihm nicht, dass ich … von meinem Zustand“, flehte sie schwach. „Hörst du, Vera? Sag ihm nichts. Er … er regt sich immer so auf.“

Mira konnte nicht hören, ob Vera es ihr tatsächlich versprach, weil in diesem Moment die Haustür aufgeschlossen wurde und kein anderer als Filip den Flur betrat.

Er war das genaue Gegenteil von Vera: groß, beherrscht und stets sehr exakt. Sein rotblondes Haar war einwandfrei geschnitten und betonte seine kantigen Züge, seine Kleidung war sauber, und an seiner blauen Uniformjacke prangten bereits die ersten beiden Abzeichen, auf die Filip mächtig stolz war. Bis vor Kurzem hatte er Orden nur dann aus der Nähe gesehen, wenn seine Vorgesetzten sie ihm zum Polieren überlassen hatten.

Filips gepflegtes Äußeres und seine nur zu deutlich zutage tretende Gesinnung waren es, die ihn in den Augen von Gerald und Rose Robins trotz seiner zweifelhaften Herkunft zu einem rechtschaffenen Bürger und durchaus vorstellbaren zukünftigen Schwiegersohn machten. Jedenfalls wurde Miras Mutter nicht müde, das zu betonen.

„Du beehrst uns auch wieder?“, begrüßte er Mira mit gewichtiger Miene. Filip Petersen hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als nicht freundlich zur Tochter seines großzügigen Gönners und Vorgesetzten Gerald Robins zu sein. Trotzdem wurde Mira das Gefühl nicht los, dass er manchmal nicht allzu erfreut war, sie zu sehen.

„Wenn mich nicht alles täuscht“, fuhr er fort, nachdem sie sich die Hände geschüttelt hatten, „dann sitzt Vera über ihren Hausaufgaben. Vielleicht möchtest du später wieder …“

In diesem Moment hörte er Veras sanft flüsternde Stimme und das Rascheln von Laken, und Mira konnte regelrecht zusehen, wie das Lächeln aus seinem Gesicht purzelte. „Ist es Mutter?“

In Miras Bauch machte sich ein Eisklumpen breit. Mit seinen glänzenden Orden und der tiefblauen Uniform mochte Filip ein Wachmann sein. Genauso kalt und pflichtversessen wie all seine Kollegen und Vorgesetzten auch. Aber hier in seinem unordentlichen und etwas schäbigen Zuhause mit den niemals ganz geöffneten Vorhängen war er in erster Linie ein Sohn, der eine viel zu große Last zu tragen hatte.

„Ich …“, stotterte Mira. „Ich glaube, es geht ihr heute sehr schlecht.“

Filip presste die Lippen zusammen. Innerlich schien er sich für das Schlimmste zu wappnen, und Mira fragte sich einmal mehr, ob Frau Petersen wohl tatsächlich im Sterben lag. Ohne ein weiteres Wort schob Filip sich an Mira vorbei, doch in der Tür zum Schlafzimmer hielt Vera ihn auf.

„Schon gut“, versicherte sie hastig. „Alles ist gut. Sie schläft jetzt.“

„Hat sie Tabletten genommen?“, fragte Filip in einem Ton, den Mira nur als barsch bezeichnen konnte.

„Heute Morgen. Lass sie schlafen, bitte, Filip. Komm doch mit uns nach oben.“

Filips Blick wanderte von der Schlafzimmertür zu Mira. Einen Wachmann – und sei es Veras Bruder Filip – dabeizuhaben war nicht unbedingt eine Freude, selbst wenn man kein verbotenes Buch unter der Bluse stecken hatte und darauf brannte, es hervorzuholen. Aber Vera hing nun einmal an ihrem Bruder und wollte ihn offenbar auf andere Gedanken bringen. Also rang Mira sich zu einem, so hoffte sie, aufmunternden Lächeln durch. Filip stieß die Luft aus und ließ sich von seiner kleinen, zierlichen Schwester durch das Wohnzimmer zur Treppe schieben.