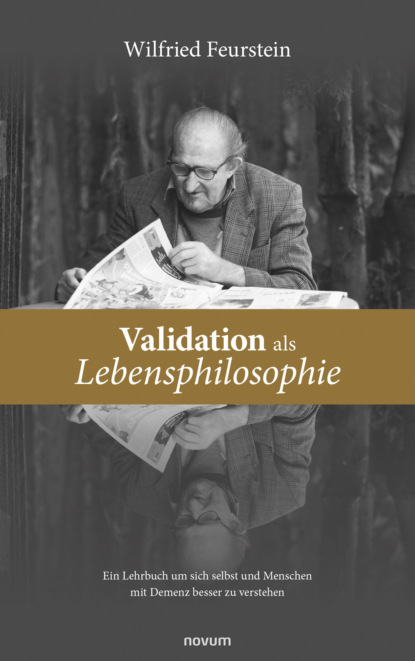

Validation als Lebensphilosophie

- -

- 100%

- +

Inhaltsverzeichnis

Impressum 7

Validation 8

als Lebensphilosophie – Ein Lehrbuch 8

Vorwort 9

Einleitung 10

1 13

Altern und Gesellschaft 13

1.1 Psychische Veränderungen im Alter 15

1.2 Warum verhalten sich Menschen so? 16

1.3 Faktoren, die zu einer Mehrbelastung im Alter führen 19

1.3.1 Körperliche Faktoren 19

1.3.2 Seelische Faktoren 20

1.3.3 Gesellschaftliche Faktoren 20

1.4 Selbstbestimmung im Alter 22

2 24

Alzheimer-Demenz 24

2.1 Definition aus medizinischer Sicht 25

2.2 Vier Dimensionen der Desorientierung 27

2.2.1 Räumliche Desorientierung 27

2.2.2 Zeitliche Desorientierung 27

2.2.3 Personelle Desorientierung 28

2.2.4 Situative Desorientierung 29

2.3 Demenz-Merksätze 30

2.3.1 Ist Demenz eine Krankheit? 31

2.3.2 Ist Alzheimer ein normaler Alterungsprozess? 32

2.3.3 Ein Gedanke zur Vorsorge 33

3 38

Verständnismodelle 38

3.1 Existenzielle Erfahrungen 38

3.2 Fünf Säulen der Identität 39

3.2.1 Säule der Leiblichkeit 39

3.2.2 Säule des sozialen Umfelds 39

3.2.3 Säule der Arbeit und Leistung 40

3.2.4 Säule der materiellen Sicherheit 40

3.2.5 Säule der Werte 41

3.3 Maslowsche Bedürfnispyramide 42

3.4 Erikson-Theorie 44

3.5 Stroke-Babys 46

3.5.1 Anerkennung 47

3.6 Interpretation eines Gesichtsausdruckes 49

3.7 Vier Typologien 50

3.7.1 Enneagramm 50

3.7.2 Sympathikotoner und parasympathikotoner Mensch 54

3.7.3 Alpha-Omega-Typologie 55

3.7.4 Kontrolldramen 59

3.8 Dramadreieck 61

3.8.1 Opfer-Verfolger/Täter-Retter 62

3.9 Aspekte der reaktivierenden Pflege 62

3.9.1 Aktivitätstheorie 63

3.9.2 Disengagement-Theorie 63

3.9.3 Defizitmodell 64

3.9.4 Irreversibilitätstheorie 64

3.9.5 Reversibilitätstheorie 64

3.10 Halo-, Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt in Bezug auf die Demenz 64

3.11 Krankheitsgewinn 67

4 70

Was heißt Validation? 70

4.1 Sammlung von theoretischen Annahmen 74

4.2 Zielgruppe für Validation 76

4.3 Anforderungen an den Validationsanwender 76

4.4 Prinzipien der Validation 77

4.5 Vier psychosoziale Grundbedürfnisse 78

4.5.1 Sich sicher und geborgen fühlen 79

4.5.2 Status und Prestige besitzen 79

4.5.3 Produktiv sein und gebraucht werden 79

4.5.4 Spontane Gefühle äußern dürfen 79

4.6 Validationsziele 80

4.7 Vier Stadien der Desorientierung 81

4.8 Validierende Grundhaltung 82

4.8.1 Authentizität in der Begegnung 82

4.8.2 Bedürfnisorientierte Pflege und Betreuung 83

4.8.3 Reden, Tun und Sein aus geragogischer Sicht 85

4.8.4 Tempo in der Arbeit mit Menschen 86

5 92

Validationsmethoden 92

5.1 Grundeinstellung 93

5.1.1 In Verbindung sein 93

5.2 Haltungen und Einstellungen 94

5.3 Verantwortung für Gefühle übernehmen 97

5.3.1 Vier Reaktionsmöglichkeiten auf verbale/nonverbale negative Äußerungen 97

5.4 Methoden 99

5.4.1 Zentrieren 99

5.4.2 Aktives Zuhören 100

5.4.3 Grundregeln für das validierende Gespräch 103

5.4.4 Fragen 104

5.4.5 Therapeutischer Tischbesuch (TTB) 104

5.4.6 Zusammenfassen und Wiederholen 105

5.4.7 Extreme einsetzen (Polarity) 105

5.4.8 Sich das Gegenteil vorstellen 106

5.4.9 Erinnern – Lösungen aus der Vergangenheit 106

5.4.10 Do Raank abspringo 107

5.4.11 Tanzen 107

5.4.12 Kalibrieren 108

5.4.13 Mehrdeutigkeit (Ambiguity) 113

5.4.14 Ehrlichen, engen Augenkontakt halten 113

5.4.15 Sprache 114

5.4.16 Still da sein 114

5.4.17 Berühren 115

5.4.18 Spiegeln oder überkreuztes Spiegeln 118

5.4.19 Musik, Reime und Gebete 120

5.4.20 Puppen in der Demenzpflege 122

5.4.21 Basale Stimulation 123

5.4.22 Düfte und Gerüche 125

5.4.23 Snoezelen 125

5.4.24 Validationsgruppe 126

6 133

Demenz und Ernährung 133

6.1 Richtige Speisenauswahl und Zubereitung 134

6.2 Körperliche Ursachen der Nahrungsverweigerung 135

6.3 Seelische Ursachen der Nahrungsverweigerung 137

6.3.1 Heimweh 137

6.3.2 Depressionen 139

6.3.3 Aggressionen 139

6.3.4 Angst 140

6.3.5 Wahnvorstellungen 141

6.4 Palliative Ernährung 141

6.4.1 Vorteile der Dehydration 146

6.4.2 Nachteile der Dehydration 146

7 148

Biografiearbeit 148

7.1 Anforderungen an die Begleiter 150

7.2 Biografieerhebung 150

7.3 Informationen sammeln 151

7.4 Verhaltensregeln bei motorischen Störungen 152

7.5 Auswirkungen der Biografieerhebung auf den alten Menschen 153

7.6 Schwierigkeiten 153

7.7 Biografiearbeit ist wichtig 154

7.8 Biografiearbeit im Alter 155

7.9 Gefahr in der Biografiearbeit 155

7.10 Praktische Biografiearbeit 156

7.10.1 Biografie-Fragebogen 160

8 163

Sexualität und Demenz 163

8.1 Sexualassistenz als eine mögliche Lösung 165

8.2 Herausforderndes Verhalten 166

8.2.1 Herausforderndes Verhalten im sexuellen Sinn 167

9 172

Klassisch validierende Dokumentation 172

9.1 Plan für validierende Pflege 172

9.1.1 Auszug aus der Pflegediagnose (PD) 172

9.1.2 Ressourcen 173

9.1.3 Themen 174

9.1.4 Psychosoziale Ziele 176

9.1.5 Validierende Pflegemaßnahmen 177

9.1.6 Eigener Kommentar 178

9.1.7 Evaluation 178

9.1.8 Berichtblätter 178

9.1.9 Arbeitsblatt für validierende Pflege 179

10 183

Stadien der Demenz 183

10.1 Stadium 1 183

10.1.1 Mangelhaft oder unglücklich orientiert an der Realität 184

10.1.2 Dem Fortschreiten einer Desorientiertheit vorbeugen 186

10.1.3 Emotionen 187

10.1.4 Validationstechniken in Stadium 1 188

10.2 Stadium 2 188

10.2.1 Die zeitreisende Person mit Verlust der kognitiven Fähigkeiten 189

10.2.2 Dem Fortschreiten einer Desorientiertheit vorbeugen 191

10.2.3 Validationstechniken in Stadium 2 192

10.3 Stadium 3 192

10.3.1 Wiederholende Bewegungen ersetzen die Sprache 193

10.3.2 Direkter Kontakt 195

10.3.3 Validationstechniken in Stadium 3 197

10.3.4 Symbolsprache 197

10.3.5 Validationsgespräch in Stadium 3 198

10.4 Stadium 4 200

10.4.1 Verlorenes Ich – Totaler Rückzug nach innen 201

10.4.2 Bedeutung der Körpersprache 203

10.4.3 Validation als Form der Lebensbahnvollendung 204

10.4.4 Validationstechniken in Stadium 4 207

10.4.5 Kommunizieren bei schwerer Demenz 208

11 211

Weitere Methoden der Begleitung 211

11.1 Realitätsorientierungstraining (ROT) 212

11.1.1 ROT-Gruppensitzungen 212

11.2 Türöffnungskonzept 213

11.2.1 Handlungsempfehlungen des Türöffnungskonzeptes 214

11.2.2 Zwölf positive Interaktionen 220

11.3 Biografisches Pflegemodell 221

11.3.1 Interaktionsstufen 223

11.3.2 Interpretationskriterien 227

11.3.3 Ziel des Psychobiografischen Pflegemodells 229

12 231

Anhang 231

12.1 Angehörige und ihre Situation 231

12.1.1 Warum ist es so schwer, die eigenen Eltern zu pflegen? 232

12.2 Depression als Folge von Überforderung 237

12.3 Betreuer und ihre Situationen 238

12.4 Mutter-Tochter-Konflikt 239

13 241

Schlusswort 241

14 243

Glossar 243

Literaturverzeichnis 252

Zitate 257

Quellenverzeichnis 257

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2021 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-99107-684-1

ISBN e-book: 978-3-99107-685-8

Lektorat: Dr. Johannes Krämmer

Umschlagfoto: Wilfried Feurstein

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

Innenabbildungen: Wilfried Feurstein und siehe Bildunterschrift

www.novumverlag.com

Validation

als Lebensphilosophie – Ein Lehrbuch

Andelsbuch/Vlbg.

Zeichnungen: Elisabeth Feurstein

Fotos: Ludwig Berchtold

© 2011

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist gesetzlich verboten. Alle Rechte, auch die Übertragung in fremde Sprachen, liegen beim Verleger.

Verfasser: Wilfried Feurstein, Andelsbuch/Vlbg. 2021

Dieses Buch ist vom Autor mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Der Autor kann jedoch auf keinerlei Weise für die im Buch angeführten Informationen garantieren. Weder der Autor noch der Verleger haften für jeglichen eventuellen Schaden an Personen, Tieren oder Gegenständen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Vorwort

Als vislos (ohne Orientierung), a bitzle vorlora (ein wenig verloren), a bitzle vorgeassle (ein wenig vergesslich), a bitzle vortrüllot (ein wenig durcheinander) oder a bitzle schrullig (ein wenig sonderbar, merkwürdig) wurden in meiner Jugend die Menschen mit der Diagnose Demenz bezeichnet. Keiner hatte damals ein besonderes Problem mit dieser als normal geltenden Eigenart des Alters. Nach einem langen, arbeitsamen und oft entbehrungsreichen Leben erschien es als selbstverständlich, dass mit dem Nachlassen der körperlichen Leistungsfähigkeit auch die geistigen Kräfte schwinden. Aufgehoben im Familienverband gestand man den Eltern und Großeltern das Bedürfnis nach Rückzug – mit etwas Abstand am lebhaften Treiben im Alltag teilzuhaben – zu, bis sie sich im langsam fortschreitenden dementierenden Prozess irgendwann ganz verloren hatten.

Laut des ersten österreichischen Demenzberichts gibt es derzeit rund 130.000 Demenzkranke in der Republik. Bis 2050 soll sich die Anzahl verdoppeln und den Betreuungs- und Pflegebedarf weiter erhöhen (Vgl. Österreichischer Demenzbericht 2014). Gleichzeitig tappen die Wissenschaftler seit Jahren im Dunkeln und haben das Versprechen, ein wirksames Medikament gegen Demenz zu erfinden, bislang nicht erfüllt.

Die wachsende Zahl, das fehlende medizinische Heilmittel und die Angst der potenziell Leidtragenden, im Alter anderen hilflos ausgeliefert zu sein, stellen die Altenpflege vor große Herausforderungen. Einige Forscher nahmen Methoden, die in den Kommunikationstheorien entwickelt wurden und die sich in verschiedenen psychosozialen Praxisfeldern bereits bewährt haben, auf und übertrugen sie auf die Altenpflege, speziell auf die Arbeit mit dementierenden Menschen.

Einleitung

Naomi Feil entwickelte infolge der Unzufriedenheit der Betreuer aber auch der betreuten desorientierten älteren Menschen zwischen 1963 und 1980 die Validations-Methode. Validation kommt vom Lateinischen validare und heißt stark machen, kräftigen, gültig sein. Mit Hilfe dieses Verfahrens soll bei alten, desorientierten Menschen das Selbstwertgefühl gestärkt und die Würde wiederhergestellt werden. Stress soll reduziert und das gelebte Leben mit all den unausgetragenen Konflikten aus der Vergangenheit angenommen werden können, damit der ältere Mensch einen glücklicheren Lebensabend verbringen kann.

Mit dem Leitsatz Verwirrt nicht die Verwirrten konzipierte Erwin Böhm in den 1970er und 1980er Jahren das Psychobiografische Pflegemodell. Die reaktivierende Pflege beschreibt er als ein Reanimationsprogramm, bei dem alte, weit zurückliegende, aus der Kindheit stammende emotionale Inhalte aus dem Langzeitgedächtnis geholt werden, um sie in die gegenwärtige, von Demenz bestimmte Zeit zu übertragen.

Dieses Pflegemodell soll beide, den Pflegenden und den dementierenden Menschen, miteinbeziehen. Als Ziele seiner Theorie nennt Böhm

die Reaktivierung positiver Erinnerungsbilder bei Klienten mit Destruktionstrieb und Rückzugstendenz

die Symptomlinderung ohne Einsatz von Psychopharmaka

die Erhöhung des Selbstwertgefühls

die Verbesserung der Pflegequalität durch seelische Pflege

eine deutliche Erhöhung der Arbeitszufriedenheit der Pflegemitarbeiter, die zu einer Senkung der Krankenstände führt.

Zwischen 1987 und 1995 entwickelte Tom Kittwood zur Veränderung der Pflegekultur die Methode der personenzentrierten Pflege, nachdem seine Nachbarin mit einer diagnostizierten Demenz in ein Pflegeheim musste und innerhalb von wenigen Monaten einen katastrophalen Rückgang aller physischen und psychischen Kompetenzen erlitt und starb.

Mit dem Evaluationsinstrument Dementia Care Mapping (DCM) gelingt es Kittwood, den Pflegeauftrag der Versorgung und der Fürsorge in der gerontologischen Pflege – speziell bezogen auf Demente – zu bewerten. Das Ziel besteht darin, einen Überblick über die geleistete Arbeit der Pflegenden zu erstellen, um dann das daraus folgende Wohlbefinden sowie die Zufriedenheit der Menschen, die unter Demenz leiden, zu evaluieren.

Das Wichtigste für Kittwood ist aber, dass die Betroffenen durch die Gestaltung des Ambientes sowie durch die therapeutischen Maßnahmen Person bleiben können und als solche behandelt werden.

Die mäeutische didaktische Methode von Cora van der Kooij entstand in den Jahren 1982 bis 1985. Der Begriff mäeutisch bedeutet befreiend, erlösend, nicht zuletzt im Sinne einer Entbindung (eine „Hebammenkunst für Pflegetalente“ wie Cora van der Kooij es umschrieben hat). Mäeutik ist eine Weiterentwicklung der Validationsmethode von Feil. In dieser Erweiterung beschreibt Van der Kooij die Fähigkeit, authentisch und kreativ zu beobachten, zu reagieren, wenn nötig, zu handeln und dieses Verhalten anschließend in Worte zu fassen und zu begründen. In diesem Sinne tauscht ein mäeutisch arbeitendes Team immer wieder Erfahrungen aus und stellt sich Fragen wie: „Was bedeutet das Verhalten eines Bewohners, woher kommt es, was braucht er, wie können wir Kontakt oder sogar eine Beziehung herstellen? Wer hatte schon einmal guten Kontakt?“

Diese inzwischen anerkannten und funktionierenden Pflegemethoden sind als psychosoziale Begegnungsformen geeignet, um Menschen mit Demenz einen würdevollen Lebensabend zu ermöglichen.

Welches ist nun die beste Methode für die Begleitung von Menschen mit Demenz?

Es ist die, die am meisten dein Herz erfüllt, die, in der du dich wohl fühlst. Wenn du das, was du tust, mit Begeisterung, Freude und Einsatz machst, ist der Gewinn schon vorprogrammiert.

Ob du dich nun für die hier beschriebene Lebensphilosophie oder für eine andere Form der Begleitung von Menschen entscheidest – ich wünsche dir alles Gute und viel Freude in deiner Arbeit.

1

Altern und Gesellschaft

„Alle wollen es werden, aber keiner will es sein: alt.“

Gustav Knuth1

Das Alter ist nicht nur ein medizinisches und ein sozial-psychologisches, sondern auch ein gesellschaftspolitisches Problem. Welchen Wert aber das Alter(n) für unsere Gesellschaft haben könnte, zeigt sich in der folgenden Geschichte:

Eine Elefantengeschichte aus Afrika

In einen großen Safariwildpark in Südafrika kamen jedes Jahr Tausende von Besuchern aus aller Welt, die mit dem Jeep durch das Reservat fuhren, um die Tiere im Alltag zu beobachten. Das Tourismusbüro erhielt viel Lob und Anerkennung für die natürliche, tiergerechte und dennoch ungefährliche Aufmachung. Eines Tages kam ein reicher Mann zu dem Tourismuschef und wünschte sich Elefanten im Reservat. Er sagte, dass er viel Geld bezahlen würde und dafür auch Elefanten sehen wolle. Die Einheimischen im Tourismusbüro hielten Rat und beschlossen, einen jungen Elefanten aus dem Norden zu holen. Mit großer Freude über den guten Erwerb reisten sie mit dem Elefanten an und setzten ihn mitten im Reservat aus. Schon nach zwei Tagen trafen die ersten Klagen ein. Der Elefant griff die Safaritouristen an und rannte mit voller Wucht in die Jeeps, bis diese seitlich kippten. Er entwurzelte Bäume und jagte andere Tiere. Die Beschwerden wurden immer mehr und größer. Der Tourismuschef wusste sich keinen Rat, wie er auf diese Situation reagieren sollte. Kein Tierpfleger konnte ihm eine Erklärung für dieses eigenartige Verhalten geben. So wurde der Ältestenrat einberufen, um über die Vorkommnisse zu sprechen und eine Lösung zu finden. Nach langen Gesprächen stand der älteste der Männer auf und sagte: „Dem Elefanten fehlt ein Ältester. Holt einen alten Elefanten und bringt ihn in den Park, dann wird sich der Junge beruhigen.“ Nachdem der alte Mann das empfohlen hatte, wurde ein alter Elefant aus dem Norden organisiert und im Safaripark ausgesetzt. Es war wieder absolute Ruhe im Reservat. Der Alte wirkt durch sein Dasein.

Unsere weisen alten Menschen haben keinen Platz mehr in der Gesellschaft. Wer will noch die Ratschläge von ihnen hören? Und wer will noch altern beim Altwerden? Was fehlt unseren Jungen, die alles auf den Kopf stellen? Was fehlt den alten Menschen, die sich in die Demenz flüchten?

Unsere (Groß-)Väter und (Groß-)Mütter verkörpern die heimische Tradition, sie bewahren sie für die nächste Generation und schaffen mit all ihren Erfahrungen einen Raum, in dem sich die Kinder und Kindeskinder entwickeln können. Den Jungen fällt in diesem Zusammenhang die Aufgabe zu, das Wissen und die Überlieferung der Geschichte zu erhalten und zu erneuern. Beide sind füreinander unerlässlich. Denn ohne die Erneuerung würde die Tradition aussterben und ohne die Tradition bliebe das Neue haltlos. Dadurch sind die Alten und die Jungen gefordert, zu überlegen, was zu tun ist, damit das Generationenverhältnis für die Gesellschaft und die Zivilisation nützlich sein kann. Ob es sich dabei um die Verantwortung gegenüber den eigenen Eltern/Kindern handelt oder – wie in der professionellen Pflege – gegenüber fremden Alten, ist nicht mehr von Bedeutung. Die Funktion der professionellen Altenpflege zeigt sich – ethisch gesehen – im Generationenvertrag, das heißt, die Betreuung für jene Menschen zu übernehmen, die selbst nicht mehr imstande sind, sich aus eigener Kraft zu versorgen.

1.1 Psychische Veränderungen im Alter

Je mehr Menschen alt werden, desto mehr nehmen die psychischen Veränderungen zu. In Sozialzentren werden schon mehr als 60 % aller Bewohner als psychisch krank eingestuft. Alte Menschen waren im Leben zahlreichen Belastungen ausgesetzt, die sie mehr oder weniger gut bewältigt haben. Nun kommen im Alter zusätzlich unangenehme Veränderungen auf sie zu: Körperliche, weil der biologische Alterungsprozess fortschreitet, soziale, weil Freunde erkranken oder sterben, und familiäre, weil die Angewiesenheit auf die Kinder von Schuld- und Schamgefühlen begleitet ist. Wie ein Mensch diese Belastungen empfindet und wie er mit ihnen zurechtkommt, ist abhängig von den Bewältigungsstrategien, die er in seinen jungen Jahren gelernt hat. Wer seine physischen und sozialen Verluste nicht verleugnen oder verdrängen musste, sondern sie betrauern konnte, hat auch im hohen Alter mehr psychische Stärke, um die Mängel und Beeinträchtigungen zu verarbeiten. Menschen, die sich selbst akzeptieren, respektieren und wertschätzen, können Veränderungen, die ihnen im Alter nahegehen, leichter bewältigen. (Vgl. Bellinger 2002, S. 9)

L. Berchtold

1.2 Warum verhalten sich Menschen so?

Die biologisch vorgegebene Grundlage und die Prägung durch die Erziehung bilden zusammen mit den gelernten Copings die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen.

Prägungsgeschichte, E. Feurstein

Schon bei der Geburt sind alle menschlichen Fähigkeiten als Potentiale angelegt. Die konkrete Ausformung dieser Anlagen ist die Aufgabe der Erziehung. Das Denken und Tun ist somit weitgehend das Ergebnis der individuellen Geschichte.

Eltern versuchen normalerweise, die Kinder durch ihre Erziehung so gut wie möglich auf das Leben vorzubereiten, sie vor Gefahren zu schützen und ihnen ein angemessenes Verhalten beizubringen. Sie fördern ihre Kinder meist mit bester Absicht so, dass sie fähig sind, sich als Menschen mit individuellen Fähigkeiten in die Gesellschaft zu integrieren.

Spätestens in der Pubertät will das Kind seine eigene Identität entwickeln. Es versucht, seine ihm entsprechende Richtung zu finden, und sich von der elterlichen Autorität zu lösen.

In diesem Prozess des Erwachsenwerdens machen wir die Erfahrung, dass unsere Gefühlseinstellungen und Empfindungen auf weit in die Kindheit zurückreichende Identifikationen mit dem Denken der Eltern gründen und sie mit unserem eigenen, später entstandenen Denken gar nicht so leicht zu vereinbaren sind. Im Gegenteil: Obwohl wir bewusst längst eigene Werte entwickelt haben und diejenigen der Eltern als überholt und altmodisch ansehen, ertappen wir uns dabei, wie leicht wir alten, überwunden geglaubten Denk- und Empfindungsmustern verfallen.

Geschichte