Horizontes culturales de la historia del arte: aportes para una acción compartida en Colombia

- -

- 100%

- +

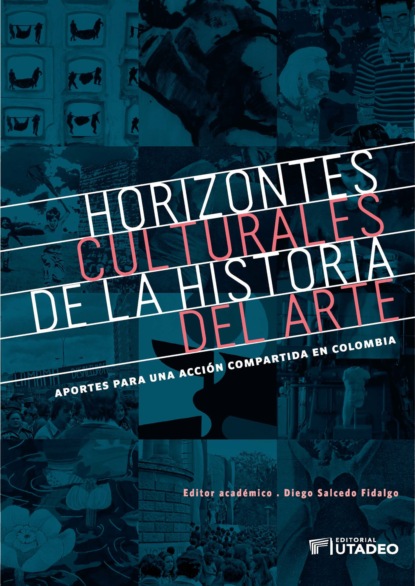

La escena de la imagen hecha por el Taller recrea el ambiente del cautiverio. Se trata de una fotografía en blanco y negro, construida a partir de modelos, en donde un hombre con la cara cubierta está agrediendo a otro hombre que tiene el torso desnudo y los ojos vendados. El hombre torturado está amarrado a la silla; su cuerpo exhausto revela que la escena ha sucedido durante un tiempo y está cediendo al maltrato, mientras el torturador se ha impacientado y está cada vez más cerca aplicando un método aun más doloroso. Del techo cuelga una lámpara que ilumina las figuras con una fuerte luz. Dos tiempos convergen allí: la presunta inmediatez del acontecimiento, proveniente de un momento decisivo, y el largo trabajo preparatorio de los modelos puestos en escena para hacer una imagen realmente convincente.

Figura 6. Imagen para el artículo “Sí hay torturas en Colombia”.

De: Alternativa n.°1, 15-28 de febrero, 1974. Fotografía de María Clara Cortés Polanía.

Se trata de la contraposición entre lo teatral recreado y lo siniestro real, cuyo carácter terrorífico, miedoso y angustiante se acentúa por su invisibilidad: escenas a las que sólo tienen acceso los maltratados y los maltratadores.

Con respecto a El instante decisivo, refiriéndose al reportaje fotográfico, Henri Cartier-Bresson habla de la angustia que siente el fotógrafo cuando se le escapa ese instante irrepetible:

De todos los medios de expresión la fotografía es el único que fija un instante preciso. Jugamos con cosas que desaparecen, y cuando han desaparecido es imposible hacerlas revivir. […] Para nosotros lo que desaparece, desaparece para siempre; de ahí nuestra angustia y la originalidad esencial de nuestro oficio; no podemos rehacer nuestro reportaje una vez que uno ya está en el hotel, de vuelta (Cartier-Bresson 2002, 43).

En ese oficio de captar lo irrepetible, la memoria desempeña un papel importante: se trata de la memoria de cada foto “tomada, al galope, a la misma velocidad del acontecimiento [para captar] la foto única, que se basta a sí misma por su rigor […], por su intensidad, y cuyo tema excede la simple anécdota” (Cartier-Bresson 2002, 43).

La foto única es el registro del momento irrepetible, la memoria pura del evento; pero ¿cómo producir memorias ante eventos que no es posible ver porque son censurados?

En este caso la fotografía capta una escena armada como una obra de teatro. Se trata de un montaje con el cual los artistas producen las imágenes de un archivo censurado, enjuiciado, fruto de la supresión, cambios y correcciones; un repertorio escondido, negado o desaparecido por tener un contenido ilegal y comprometedor. Nos preguntamos, entonces, ¿se trata aquí del teatro de lo macabro? ¿A qué fisura de la realidad está haciendo referencia esta imagen?

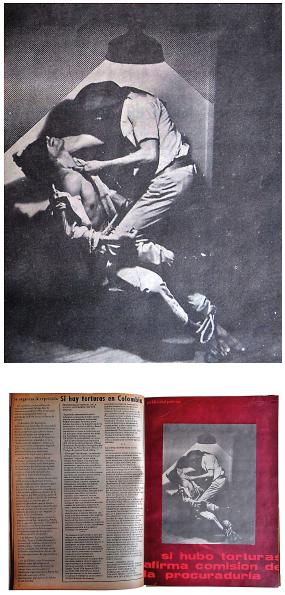

Figura 7. De izquierda a derecha: fragmento del Tríptico Colombia, 1971; carátula de la revista Alternativa n.° 15, 2 de septiembre, 1974; y afiche por Diego Arango y Nirma Zárate. De: archivo de Diego Arango.

En este contexto, vale la pena recordar que Diego, Nirma y Umberto participaron en actividades teatrales de La Casa de la Cultura7 con Santiago García y Patricia Ariza antes de que decidieran armar el Taller 4 Rojo. También Jorge guarda en su archivo fotografías de Guadalupe años sin cuenta, que fue presentada en 1975 por el mismo grupo de teatro.

Quisiera detenerme en otro montaje dedicado al tema de la tortura que fue usado al menos en tres ocasiones por el Taller: la primera versión hace parte del Tríptico Colombia (realizado en 1971); la segunda versión fue la carátula del decimoquinto número de la revista Alternativa; y la tercera es un afiche firmado por Diego Arango y Nirma Zárate (A/Z) de 1974.

En los tres casos usan la misma fotografía de un hombre que está siendo torturado y que expresa su dolor. Por medio del proceso serigráfico los artistas han cambiado las tonalidades de la toma original que, al igual que la anterior, era en blanco y negro, y así revelan contrastes dramáticos entre las zonas de luz y de sombra.

Además de esta reconstrucción de la imagen censurada, se evidencia en esta segunda tortura otro elemento: la repetición en el tiempo de la misma escena. Esta reiteración es una constante en el trabajo del Taller, un ir y venir en diferentes contextos de difusión: entre los afiches, las pancartas, las revistas. Como mecanismo, acentúa el carácter verídico de ese momento capturado, equivalente a las famosas fotos de Sady González que vemos repetidas en la historia, como la del tranvía incendiado el 9 de abril de 1948 durante el Bogotazo.

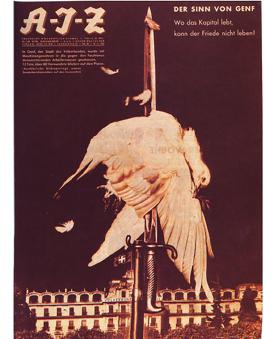

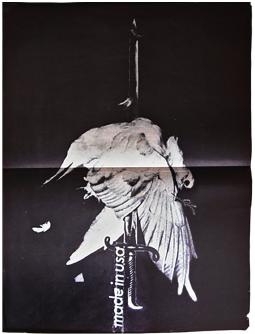

De hecho, en algunos casos aparece la repetición de una obra o la cita textual de otros artistas, como pasa con esta imagen, en donde una paloma de la paz es atravesada por una espada, que apareció publicada en el segundo número de la revista mencionada. Se trata de la reproducción de un fotomontaje de John Heartfield, hecho inicialmente para la revista AIZ7 en noviembre de 1932. Tal vez la simpatía que sentía el Taller 4 Rojo por el trabajo de este artista alemán consistía en entender su propia actividad como una resistencia contra el autoritarismo, que se expresaba mediante actividades que fueran útiles a la revolución.

Figura 8. Superior: afiche de Guerra y Paz, de John Heartfield. De: “John Heartfeld AIZ-VI: Fotomontajes 1930-38”, Merzmail, http://www.merzmail.net/heartfeld.htm.

Inferior: revista Alternativa, n.° 2, marzo 1 al 15 de 1974, afiche suelto en páginas centrales de la revista. Fotografía de María Clara Cortés Polanía.

El anti-cartel

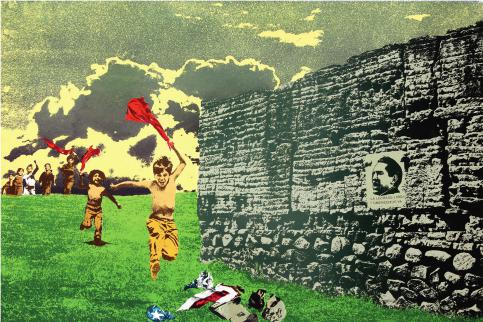

Figura 9. La lucha es larga, comencemos ya, 1971.

De: archivo de Diego Arango.

La tensión en la fotoserigrafía reproducida en la figura 9 proviene del encuentro casual de narraciones, que aparentemente estarían sucediendo en la realidad: a la izquierda se acercan desde el horizonte unos niños felices y exaltados corriendo con unas banderas rojas. En el muro hay un cartel con la cara de Camilo Torres y en el piso hay pedazos de algo destrozado que alude a la iconografía nacional de Estados Unidos; en el fondo las nubes “turnerescas” presagian cambios en el clima histórico. De acuerdo con Jorge Mora, este cartel, fruto de un collage fotográfico, partió de un registro de los hijos de Jaime Muñoz, un obrero que trabajaba en el Taller. Jaime los llevaba a lugares en donde armaban la escena que necesitaban y Diego y Jorge tomaban las fotos; después, en el taller de grabado seleccionaban las partes convenientes y armaban el fotocollage con otros materiales que tenían.

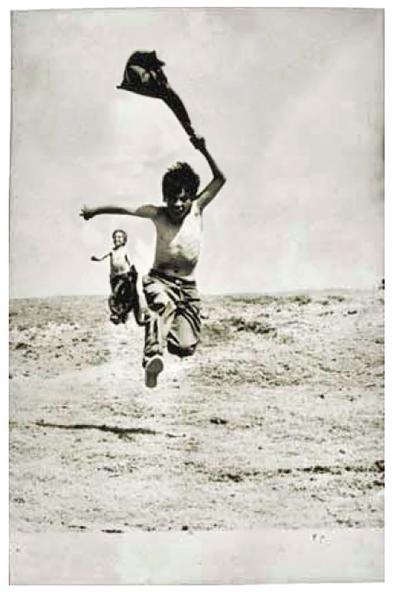

Figura 10. Foto de niño corriendo. De: serie América 73: wLa lucha es larga comencemos ya, del Taller 4 Rojo. Archivo de Diego Arango.

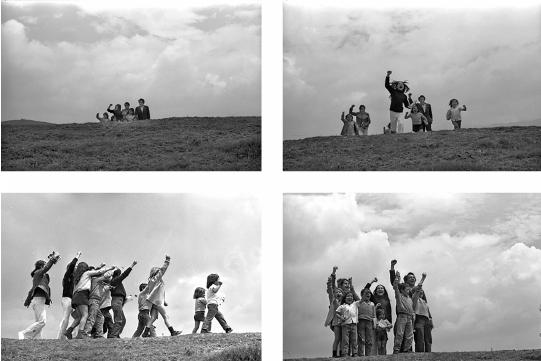

Figura 11. Estudios fotográficos para la ejecución de grabados.

De: archivo de Jorge Mora.

El título La lucha es larga, comencemos ya proviene del cierre del mensaje que da Camilo Torres a los cristianos cuando anuncia que ha abandonado los privilegios y deberes del clero, entre otros, dar misa, pero no ha dejado de ser sacerdote para entregarse a la Revolución: “Creo que me he entregado a la Revolución por amor al prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese amor al prójimo, en el terreno temporal, económico y social […] La lucha es larga, comencemos ya” (Torres 1965, 3).

Indagando en el archivo de Jorge, encontramos otras imágenes que no fueron usadas, como ilustra la figura 11.

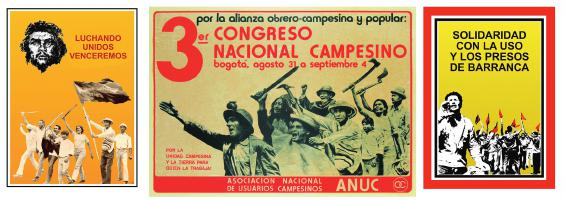

Figura 12. De izquierda a derecha: Luchando unidos venceremos, 3er Congreso nacional campesino, Solidaridad con la Uso y los presos de Barranca. De: Arango Ruiz, Diego. Taller 4 Rojo Taller Causa Roja (blog), 20 de noviembre, http://taller4rojo-tallercausaroja.blogspot.com/2012_11_01_archive.html. Archivo de Diego Arango.

También se encuentran afiches terminados, provenientes de varios archivos del Taller 4 Rojo, en donde, de nuevo, vemos converger la espontaneidad y el montaje (figura 12).

Volviendo a las polaridades

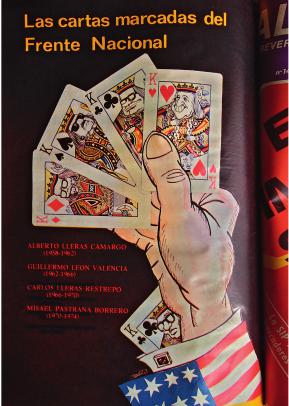

El Taller 4 Rojo se funda dos años antes del fin del Frente Nacional, ese pacto de perdón y amnistía que usaron las élites para legitimarse en el poder dejando por fuera a los indígenas, los campesinos, los trabajadores y las clases populares; estos habían pagado los costos de la guerra durante el periodo de La Violencia. Dieciséis años más tarde, en 1974, se celebraron las primeras “elecciones libres”.

La repartición del poder entre liberales y conservadores, que tuvo como consecuencia el surgimiento de los principales movimientos guerrilleros del país8, dejaba a los colombianos con un sinsabor que se agravaba con la nueva farsa electoral, también llamada “la pelea de los delfines”, “la revolución hereditaria” o “la monarquía electoral”, en la cual Álvaro Gómez, María Eugenia Rojas y Alfonso López Michelsen, descendientes de quienes habían ostentado el poder al inicio del Frente Nacional, se disputaban la presidencia9.

Figura 13. Ilustración interna De: Alternativa n.° 13, 19 de agosto, 1974, 33.

La prensa, que estaba en manos de los mandatarios, no mostraba ni los excesos del poder, ni las acciones de los grupos revolucionarios, ni los movimientos sociales que manifestaban su inconformidad con el rumbo del país. La realidad de ese periodo se percibía teatral, mentirosa y manipulada; esa condición se evidencia en los trabajos del Taller 4 Rojo a través de las polaridades que hemos visto: la tensión entre lo real y lo ficticio, el arte y la realidad, la verdad y la mentira.

Es una contradicción que incomoda, porque evade la categorización, pero como dice Fernando Zalamea, con respecto a las antinomias de la creatividad, “muchos actos creativos mayores requieren oposiciones, polaridades y contradicciones en su emergencia” (Zalamea 2013, 17).

Referencias

“Los hijos de papá tras el trono”. 1974. Alternativa, abril, n.° 4, 11.

“Sí hay torturas en Colombia”. 1974. Alternativa, febrero, n.° 1, 8.

Alternativa. 1974. 19 de agosto, n.° 13.

Arango Ruiz, Diego. 2012. Taller 4 Rojo Taller Causa Roja (blog), 20 de noviembre, http://taller4rojo-tallercausaroja.blogspot.com/2012_11_01_archive.html.

Cartier-Bresson, Henri. 2002. “El Instante Decisivo”. Revista El Malpensante, n.° 43, diciembre, http://elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=2006

Guevara, Ernesto. 1965. “El Socialismo y el Hombre en Cuba, Carta a Carlos Quijano”. Marxists Internet Archive, último acceso 4 de julio de 2014, https://www.marxists.org/espanol/guevara/65-socyh.htm#topp

Heartfield, John. 1932. “John Heartfield AIZ-VI: Fotomontajes 1930-38”, Merzmail, último acceso 4 de julio de 2014 de http://www.merzmail.net/heartfield.htm

Jaramillo, Carmen María. 2012. Fisuras del arte moderno en Colombia. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá; Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

Taller de Historia Crítica del Arte. 2015. Arte y disidencia política: memorias del Taller 4 Rojo. Bogotá: Red de Conceptualismos del Sur, Museo Reina Sofía, Editorial La Bachué.

Torres, Camilo. 1965. “Mensaje a los cristianos”. Periódico Frente Unido, año 1, n.° 5, 23 de septiembre, https://www.marxists.org/espanol/camilo/cristianos.htm

Varios autores. 1974. Alternativa, 2 de septiembre, 15.

Zalamea, Fernando. 2013. Antinomias de la creación. Las fuentes contradictorias de la invención en Valéry, Warburg, Florenski. Chile: Fondo de Cultura Económica.

El presente escrito es una versión adaptada de mi participación en el coloquio Historia del arte en Colombia ¿Cómo y para quién? Miradas nacionales e internacionales, que tuvo lugar en marzo de 2014 en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. La principal fuente de estudio es una selección de documentos contenidos en el archivo de Jorge Mora, y en una colección de entrevistas a los cinco miembros principales del Taller 4 Rojo, que realizamos con el Taller de Historia Crítica del Arte, consignadas en el libro Arte y disidencia política: memorias del Taller 4 Rojo, publicado en 2015.

La mayoría de imágenes del archivo de Jorge Mora dan testimonio de su participación como observador de acciones populares: marchas del 1 de Mayo de 1975, el entierro del general Rojas Pinilla, las elecciones de 1974, la marcha de estudiantes de Santander en 1973, la marcha indígena en Bogotá en 1974, la vida en los cerros de Bogotá, Colinas y Chircales, entre otros.

Algunos de los talleres que surgieron en ese momento fueron: el Taller La Huella, Prográfica, el Taller Arte 2 Gráfico, y los Talleres de Grabado de la Universidad Nacional, entre otros. Para ampliar el tema, consultar el libro Fisuras del arte moderno en Colombia, de Carmen María Jaramillo (2012).

Carlos Quijano era el editor del semanario uruguayo Marcha, y publica la carta en la edición del 12 de marzo de 1965 (Guevara 1965).

El primer número de esta revista apareció en febrero de 1974; su interés, proclamaba la editorial, era “servirle en una forma práctica, política y pedagógica, a todos los sectores de la izquierda colombiana”.

Estas torturas denunciadas se llevaban a cabo en lugares en donde sólo los militares tenían acceso; de allí que solicitaran a una comisión de la Procuraduría cuya labor se vio entorpecida al enfrentarse a leyes y normas que “amparan con fuero especial a los Agentes de Inteligencia que actuaban en esa época al servicio de diferentes autoridades investigativas, fuero que les garantiza permanecer sin identificación dentro de las investigaciones” (“Sí hay torturas en Colombia” 1974a, 8) La conclusión de la investigación decía: “La actitud reticente de los Mandos Militares frente a la actividad investigativa de la procuraduría, es indicio de la voluntad de amparar la práctica de sistemas no aceptados por la Ley procesal”.

La Casa de la Cultura, fundada por Santiago García y Patricia Ariza en 1966, era un espacio que reunía artistas plásticos, cineastas, músicos y creadores de teatro que se interesaban por iniciar un movimiento cultural interdisciplinario y politizado. Allí expusieron Diego Arango y Umberto Giangrandi sus trabajos en 1966 y 1967.

Entre otros, surgieron el ELN (1964), las FARC (1964), el M-19 (1974), el EPL (1975) y el Movimiento Armado Manuel Quintín Lame (1974).

“Al final del Frente Nacional, que fue creado, entre otros, por Alfonso López Pumarejo, dos veces presidente y padre del actual candidato liberal, por Laureano Gómez, una vez presidente y padre del actual candidato conservador, para sustituir la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, padre de la actual candidata de la Anapo, se llega a la elección que supuestamente marca el regreso a la “normalidad democrática” (“Los hijos de papá” 1974, 11).

Representaciones de lo femenino en Colombia: entre el bello sexo y la mujer moderna (1930-1940)

Claudia Angélica Reyes Sarmiento

El texto que se presenta a continuación es el resultado de algunas reflexiones hechas dentro de mi proceso como investigadora y profesora del área de Teoría e historia del Diseño gráfico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en la que se han realizado algunas investigaciones que se constituyen en fundamentos de la historia del diseño colombiano, área en la cual aún hay muchos aspectos por explorar.

En esta propuesta confluyen enfoques provenientes del diseño gráfico, la estética, la comunicación y la historia simultáneamente, lo cual resulta interesante, ya que en este estudio se vinculan la imagen de la mujer y la mujer dentro de un contexto sociocultural específico. Así, se busca poner en evidencia la relación entre la construcción del concepto de sociedad moderna y la construcción de lo femenino a nivel del cuerpo y de las subjetividades, y cómo dentro de dicho proceso fueron fundamentales los discursos de los partidos políticos de la época, de la Iglesia católica y del cine. Este último, aunque era un discurso foráneo, se articuló con discursos locales que probablemente posibilitaron la construcción de las ideas sobre lo femenino y, especialmente, sobre lo que debía ser una mujer moderna.

En este texto, se hará referencia a los procesos de modernización que se dieron en el contexto colombiano en la década del treinta y cómo estos procesos demandaron la construcción de sujetos modernos1. Para esto se analizarán algunos elementos del contexto histórico colombiano, algunos discursos que permitieron la construcción de los conceptos sobre lo que debía ser una mujer moderna y la incidencia del cine norteamericano en dicha construcción.

A partir de los intereses presentados surgió la pregunta central del proyecto: siendo el cine una industria cultural, ¿de qué manera los discursos que fueron construidos por el star system, para la promoción de las películas norteamericanas, posibilitaron modos de ser, en lo femenino, en Colombia durante la década de 1930?

Teniendo en cuenta lo anterior se estableció un objetivo general: analizar la forma en que los discursos visuales construidos por el star system en la década de los treinta circularon a través de diferentes piezas gráficas, y cómo estos posibilitaron la movilización de significaciones que, probablemente, propiciaron modos de ser en lo femenino en el país.

En este sentido, la metodología de análisis elegida se enfocó en el estudio de los modelos discursivos visuales que se construyeron y circularon con la entrada del cine norteamericano, y a otros que, aunque no fueron visuales, se articularon con ellos y generaron idealizaciones no solo acerca de lo femenino en Colombia, sino también sobre su relación con las diferentes construcciones culturales sobre el ser moderno y los procesos de modernización del país en la época estudiada.

En lo que viene se hará referencia a los aspectos metodológicos del trabajo adelantado.

Estrategias metodológicas y análisis de contenido

Para abordar el problema y tratar cada una de las variables presentadas en el objetivo general, primero, se adoptó una perspectiva estética asociada con el cuerpo y las subjetividades.

Además, se hizo un estudio de las posibles variables del problema como el contexto histórico en el que se ubicó, en este caso, corresponde a la década del treinta en Colombia. Esta década fue importante nacional e internacionalmente, ya que estuvo marcada por una serie de cambios en todo nivel. En Colombia los cambios pasaron incluso por aspectos políticos e ideológicos, pues se pasó de una hegemonía conservadora a una liberal, que llevó a cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Además, los gobiernos liberales buscaron desarrollar un proyecto modernizador en el país, a través de políticas educativas, económicas, sociales y culturales que marcaron la construcción de la sociedad colombiana y de nuevos modos de ser.

A nivel global, esta década se caracterizó por varios acontecimientos difíciles para la sociedad en general. En primer lugar, se dio la Gran Depresión, crisis económica que se originó en Estados Unidos, entre otras causas, por el gran endeudamiento de los ciudadanos, obligaciones que fueron creciendo hasta que la bolsa de New York se desplomó, con lo cual el sistema financiero colapsó con efectos no solamente locales sino también globales. Como consecuencia, el desempleo comenzó a crecer, la relación entre oferta y demanda cambió, el flujo de capitales disminuyó, y uno de los efectos más fuertes fue el deterioro de la economía norteamericana. Fue así que industrias como la cinematográfica tuvieron que buscar nuevos mercados y fortalecer los existentes, lo cual llevó al diseño de una estrategia publicitaria denominada star system.

En segundo lugar, en España se dio la Guerra Civil entre 1936 y 1939, considerada antesala de la Segunda Guerra Mundial, conflicto en el cual se enfrentaron ideologías como el fascismo, la democracia liberal, el comunismo, el socialismo y el anarquismo. Otro hecho importante, a nivel local, fue el conflicto de Colombia con Perú por cuestiones limítrofes en la zona del trapecio amazónico e intereses económicos a su alrededor.

Igualmente, en Colombia se vivió una hegemonía política con el partido liberal a la cabeza, el cual buscó la modernización del país a través del apoyo a los medios de comunicación, la generación de políticas que protegían la industria nacional, la educación, la alimentación y la higiene, entre otros aspectos. Se estableció la soberanía del Estado frente a la Iglesia católica, se crearon nuevos medios masivos de comunicación y un sistema educativo igualmente masivo, este último fortalecido con estrategias como la de la creación de las bibliotecas aldeanas que llegaban a zonas rurales donde antes no había acceso a la educación. Este fue un tema fundamental dentro de la llamada “Revolución en marcha”, por lo cual se invirtió más presupuesto en la creación de las bibliotecas aldeanas y en el fortalecimiento y mejora de las escuelas normales, para lo cual se creó la Inspección Nacional Educativa, encargada de la calidad de la educación en todos los niveles y de la aplicación de las reformas sobre este tema. Este órgano estaba asesorado por una misión pedagógica alemana: “El país industrial que empezaba a desarrollarse, los cambios esperados en la agricultura y la vida rural, las exigencias técnicas del mundo de los negocios requerían de un nuevo hombre dotado de una mentalidad más realista, más acorde con las necesidades del país, también más colombiano por su conocimiento de la historia, la cultura y los problemas de la nación” (Jaramillo et al. 1998, 90-91).

Otras variables que se tomaron en consideración fueron:

1 El star system2, como estrategia de promoción y divulgación del cine producido por Hollywood.

2 Las nociones previas sobre lo femenino, como la idea del “bello sexo”.

3 Los discursos provenientes de la religión católica, de los manuales sociobiológicos, de puericultura, cartillas, artículos de revista, entre otros.

Teniendo en cuenta estas variables y las del problema general se recurrió a algunos planteamientos propuestos desde la teoría de la imagen, la semiótica y el análisis crítico del discurso.

En el análisis de los discursos visuales, se abordó la relación entre elementos de forma y de contenido para establecer las posibles relaciones con los contextos en los que fueron producidos, en los que circularon y en los que, probablemente, se generaron apropiaciones. Una estrategia importante que se implementó fue la de relacionar los componentes icónicos con los estilos de la época, lo cual permite establecer vínculos entre los diversos discursos que circularon en la época en la que se ubica el objeto de estudio.