Horizontes culturales de la historia del arte: aportes para una acción compartida en Colombia

- -

- 100%

- +

Además, se abordaron los recursos argumentativos, las relaciones entre los objetivos trazados inicialmente por el emisor y las posibles apropiaciones por parte del receptor.

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se hizo una revisión documental, y se identificaron fuentes bibliográficas sobre temas como: el cuerpo, la estética, la comunicación, estudios sobre las representaciones femeninas, el cine como industria y el contexto histórico.

Revisión de fuentes documentales

Se trabajó con archivos y fuentes primarias, se decidió hacer un análisis de fuentes primarias que se obtuvieron de las hemerotecas de las bibliotecas Nacional y Luis Ángel Arango y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, además de algunas imágenes de las investigaciones sobre el cartel ilustrado en Colombia y los heraldos de cine. En los archivos de las hemerotecas se trabajó a partir de las revistas Estampa, Cromos, Mundo al día, Pan, Vida, Contrastes, Acción liberal y con el Manual del obrero, publicaciones que tuvieron una importante circulación en la época en las principales ciudades. Y, por otro lado, se estudiaron fuentes secundarias relacionadas con estudios sobre lo femenino desde diferentes perspectivas. Se seleccionaron alrededor de 1000 imágenes de las revistas antes mencionadas, en este trabajo colaboraron de forma activa los estudiantes del semillero en Teoría e Historia del Diseño gráfico de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, ya que como se mencionó al comienzo este trabajo alimentó simultáneamente el proyecto de investigación que se adelantó en el Programa de Diseño gráfico.

Posteriormente, se diseñaron fichas de clasificación de las fuentes que se estaban levantando en los archivos. Se clasificó la información teniendo en cuenta datos como: 1) tipo de imagen (heraldo, cartel, anuncio); 2) publicación, archivo; 3) año, volumen; 4) página; 5) texto; 6) técnica; 7) soporte; 8) tipo de imagen; 9) dimensiones; 10) productora; 11) distribuidora; 12) género cinematográfico; 13) directores, actores, actrices, guionistas; y 14) diseñador. Esta clasificación preliminar permitió organizar el archivo para los análisis posteriores; además, a cada imagen se le asignó un código y palabras clave, que luego facilitaron la búsqueda en la base de datos.

A continuación de la obtención de las imágenes, se hizo un análisis a partir del registro visual y verbal de las imágenes, y dentro de cada nivel se consideró el contenido manifiesto y el latente. En este sentido, en el registro visual manifiesto se tuvieron en cuenta los elementos morfológicos, dinámicos y escalares de las imágenes, la descripción de los personajes y el tipo de representación, y en el caso de las imágenes de las revistas, el tipo de fotografía, el uso del cuerpo, el color, la composición, etc.

Por otro lado, en el registro verbal manifiesto se apreciaron la forma de la letra, los títulos de las fotografías, los pies de foto, los textos dentro de las fotografías y el contenido de cada una. En relación con el registro visual y verbal latente, se hizo la identificación y análisis de los códigos cromáticos, retóricos e iconográficos, así como las apelaciones del mensaje y las categorías estéticas establecidas.

Categorías estéticas

Otro de los elementos fundamentales dentro del proceso de clasificación y análisis de las fuentes secundarias fue la definición de las categorías enmarcadas o asociadas con la construcción del cuerpo y de los modos de ser en lo femenino en la época delimitada. Además, es importante recordar que el eje principal es el estético, por lo cual los conceptos sobre el cuerpo, el género y lo femenino propuestos por autoras como Judith Butler resultaron pertinentes en el proyecto. En consecuencia, se entiende que al hablar de la construcción del sujeto se la concibe no como una actividad, “[…] sino que es un acto, un acto que ocurre una vez y cuyos efectos se establecen firmemente […] un proceso de reiteración mediante el cual llegan a emerger tanto los ‘sujetos’ como los ‘actos’” […] (Butler 2003, 28). Entonces, la construcción del sujeto implica “[…] un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia” (Butler 2003, 28). Para esta investigación se tuvo en cuenta el estudio de las normas que regulan específicamente la construcción del género.

En concordancia con lo anterior, se decidió trabajar con dos niveles de análisis: construcción del sujeto por sujeción y construcción del sujeto por liberación, tanto en el cuerpo como en las subjetividades y para ello se recurrió a las nociones sobre lo femenino desde la tradición y desde las diferentes interpretaciones sobre lo que probablemente significaba ser una “mujer moderna”.

En relación con las nociones tradicionales sobre la mujer se hizo una asociación con los conceptos alrededor de lo que significó el “bello sexo” del siglo XIX:

[…] se presentaba una mujer cuya condición física era débil y hasta enfermiza. Al respecto, Lucía Guerra Cunningham (1989) señalaba que la fragilidad femenina no era sólo el resultado de los escritos de algunos románticos de la época, sino que era además sustentada por científicos como Auguste Comte, quien calificó a la mujer como similar a las razas inferiores, basándose en la escala de evolución de Charles Darwin […] (Bermúdez 1993, 108).

[…] la mujer del romanticismo fue presentada por los autores, quienes eran en su mayoría varones, como un ser pasivo, cuya mente estaba en blanco y cuya vida se limitaba al espacio del hogar propio, o al de las familias y a la iglesia, tal como ya ha sido mencionado.

[…] la relación de las mujeres de los estratos sociales estudiados con el ámbito religioso o sobrenatural se presentaba como algo inseparable. La imagen de María, como ideal para imitar, siguió siendo un hecho (Bermúdez 1993, 109).

En este sentido, la imagen de la mujer del siglo XIX estaba anclada a roles tradicionales y categorías vinculadas con la sumisión, el hogar, la familia y la religión. Estas nociones tradicionales, asociadas al llamado “bello sexo”, se mantuvieron de cierto modo en las décadas posteriores, incluso en la década del treinta se manifiestan en algunas idealizaciones de lo que significó ser una mujer moderna, por ejemplo, aquella que está en su hogar y utiliza los objetos “modernos” como los electrodomésticos o en los roles de madre, como muestra este pasaje de un manual de puericultura, que formaba parte de la Biblioteca Aldeana: “Es sobre todo a la mujer, en cuyo organismo reside el molde sacro de la raza y de cuya pericia depende, en grado sumo, el porvenir físico del niño” (Torres y Vasco 1935, 1).

Por otro lado y a partir de la categoría por liberación, esta se formuló a manera de hipótesis asociado, en primera instancia, con las imágenes que se observaron de grandes actrices y lo que comunicaban en algunos, sin embargo, esto era censurado por la Iglesia católica, como sucedió con la encíclica llamada Vigilanti cura, publicada en 1934:

Figura 14. Categorías estéticas de análisis

Por tanto, es una de las necesidades supremas de nuestro tiempo vigilar y trabajar hacia la meta de que el cine no sea más una escuela de corrupción, sino que se transforme en un instrumento eficaz para la educación y la elevación de la humanidad.

Y aquí anotamos con satisfacción que algunos gobiernos, en su ansiedad por la influencia ejercida por el cine en el campo moral y educativo, han creado, con la ayuda de personas rectas y honestas, especialmente padres y madres de familia, comisiones revisoras y han constituido otros organismos que tienen que ver con la producción cinematográfica, en un esfuerzo para dirigir el cine a buscar inspiración en las obras nacionales de los grandes poetas y escritores. (Hernández Medina 2010)

En síntesis, las categorías estéticas definidas para el análisis se muestran en el siguiente cuadro (figura 14)3.

En lo que viene se presentarán algunos casos de análisis de las fuentes primarias, asociadas con idealizaciones sobre lo femenino, que a su vez se vinculaban con la necesidad de construir cuerpos robustos y resistentes para satisfacer las demandas del proyecto modernizador del Gobierno. En dichos casos se alude a algunos de los mecanismos para lograr esos fines, como la alimentación y los deportes, así como algunos riesgos, como el consumo de alcohol y cigarrillo, e incluso el cine. Desde esta perspectiva, se trataba de moldear no sólo el cuerpo, sino también el espíritu. Algunos de los casos se relacionan con los diferentes discursos que circularon en la época y que alimentaban las idealizaciones sobre el papel de la mujer, en particular, sobre su cuerpo y sus modos de ser.

En términos generales, la idea de modernizar al país, asociada con las mejoras a la infraestructura, se vinculaba a la idea de la construcción del sujeto moderno, por lo cual era importante realizar una serie de cambios en la mentalidad, la cultura, los modos de ser y las prácticas de los colombianos para poder alcanzar el objetivo de tener una nación moderna. Es por esto que los gobiernos liberales de la época patrocinaron una serie de medios como los libros y los manuales, con los que buscaban llegar a más gente y lograr la modernización del país mediante las mejoras en la educación, la higiene, la alimentación y la cultura física (Reyes 2013, 39).

Casos de estudio asociados al discurso sociobiológico

Los discursos sociobiológicos que circularon en muchos manuales hacían referencia a la necesidad de mejorar la raza interviniendo el cuerpo y el alma:

[…] el capital humano en Colombia no ofrece ningunas probabilidades de avance en la civilización y en la cultura: el hombre nace enfermo o se cría enfermo; la mayoría del agregado social es analfabeta; ignorante o impreparado, el campesino, único productor, está esclavizado en esa lamentable condición; y mientras no exista el hombre económicamente libre es inútil pensar en una nacionalidad poderosa y este ideal no llegará a realizarse entretanto no se organice una intensa y fecunda obra de Higiene, de Agricultura, de Educación del pueblo en varias generaciones, porque la civilización y la cultura no obedecen a leyes metafísicas o simplemente desconocidas, todo lo contrario, obedecen a las sencillas leyes naturales de la vida. (Muñoz 1939, 35)

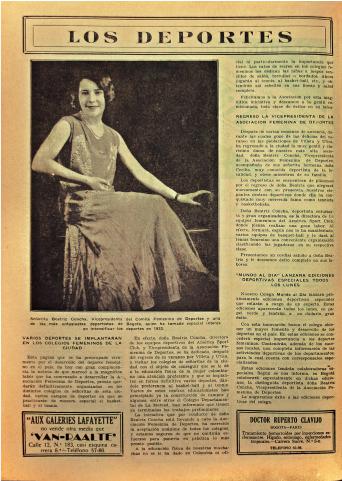

Figura 15. Beatriz Concha, vicepresidenta del Comité Femenino de deportes. De: Cromos, 6 de mayo, 1933, p. 20. Hemeroteca Biblioteca Nacional de Colombia.

La sección de deportes de algunas revistas como Cromos casi siempre contenía imágenes de mujeres de clase alta. En la figura 15 específicamente se observa la fotografía de una mujer vestida de modo convencional, no tiene traje deportivo, y es reconocida en la sociedad colombiana. El pie de foto dice: “Señorita Beatriz Concha, Vicepresidenta del Comité Femenino de deportes y una de las más entusiastas deportistas de Bogotá, quien ha tomado especial interés en intensificar los deportes en 1933” (Cromos 1933, 20).

En términos generales, el artículo se refiere a la importancia de la Asociación femenina de deportes, liderada por una mujer de clase alta, pero principalmente se enfoca en:

1 La importancia del desarrollo del deporte femenino.

2 La introducción de deportes como el baloncesto y el tenis en los colegios de señoritas.

3 La importancia de la educación física para las mujeres.

Así, se buscaba que las mujeres se dedicaran “[en] los ratos de recreo en los colegios femeninos a juegos sencillos de salón, tertulias o bordados. Ahora jugarán al tenis, al basketball, etc. Y obtendrán así esbeltez en sus líneas y salud completa” (Cromos 1933, 20).

Este artículo, que hace parte de la sección de deportes de Cromos, ratifica la importancia de la educación física para las mujeres, y destaca el hecho de que en otras revistas hubiera secciones dedicadas a dicho tema, como en Mundo al día. Con estos espacios se busca: “el fomento y desarrollo de los deportes en el país” (Cromos 1933, 20). Se resalta el cuerpo femenino esbelto, porque es un signo de elegancia y, sobre todo, de salud.

Adicionalmente, el texto habla de la necesidad de que la mujer alcance un modelo de belleza particular a través del ejercicio y de la educación física, prácticas que al mismo tiempo son una preparación para los roles de madre y esposa, ya que si el programa liberal busca el mejoramiento de la raza colombiana a partir de sus defectos, entre los que están sus enfermedades y sus debilidades, el ejercicio resulta una opción interesante para el mejoramiento de la raza. Además, es importante tener en cuenta que el foco central de este paso hacia una sociedad moderna es la familia y, a la vez, su centro es la mujer.

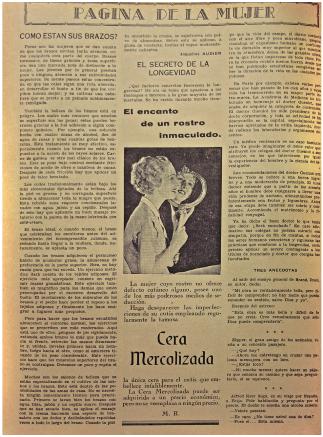

Figura 16. Página de la mujer. Audier, Jaqueline, Cromos, 25 de febrero, 1933, p. 10.

De: Hemeroteca Biblioteca Nacional de Colombia.

La figura 16 hace parte de algunas secciones que circulaban en revistas como Cromos, Estampa y Mundo al día, en donde se hacía referencia directamente a las mujeres. El texto de esta sección presenta algunas recomendaciones para que las mujeres pudieran ser más bellas y aceptadas socialmente, para lo cual establece una serie de factores que les permitirán alcanzar la belleza y, al mismo tiempo, la longevidad.

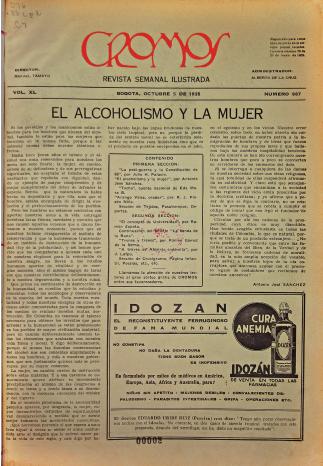

Figura 17. Artículo “El alcoholismo y la mujer”. Revista Cromos, 5 de octubre, 1935, p. 3. Hemeroteca Biblioteca Nacional de Colombia.

Por ejemplo, se habla de una buena higiene y buena alimentación, y también se establecen patrones de conducta importantes para alcanzar el mismo objetivo: el matrimonio y la fidelidad conyugal. Aquí es evidente que la relación entre cuerpo y alma se debía construir simultáneamente y que se convirtió en una característica de los manuales sociobiológicos, aunque en este caso resulta interesante que dichos discursos no solamente aparecen en textos especializados escritos por médicos, sino que además se articulan con textos de circulación más popular, reforzando algunas idealizaciones.

En el artículo aparece resaltado un texto que dice: “El encanto de un rostro inmaculado” y en la imagen se observa a una mujer rubia con los labios pintados, que sonríe y se está observando en un espejo. Entonces, el rostro inmaculado tiene las características que presenta el discurso visual y alude a la virtud.

En otro artículo (ver figura 17) se hace referencia al alcoholismo como un mal de la sociedad colombiana, lo cual es peor cuando lo hace una mujer, ya que las funciones de la mujer se vinculan especialmente al hogar y es su responsabilidad la crianza de las sociedades futuras.

En este artículo se presentan muchos aspectos negativos de permitir que las mujeres accedan al alcohol, y atribuyen este problema al ingreso de extranjeros con malas costumbres a nuestro país:

Nuestro error consistió, sobre todo, en haber abierto sin cuidado las puertas de nuestra patria a la inmigración de hombres y de ideas que fueron repudiados en sus propios lares y que hallaron bajo los nuestros hospitalidad benévola. De esta manera se han ido corrompiendo nuestros hombres que poco a poco se convierten en servidores de los emisarios del dolor. (Sánchez 1935, 3)

Según Antonio José Sánchez, autor del artículo, esto no sucede con mujeres católicas y afirma que: “No es cristiana la persona que se rebela a cumplir el código de la moral que nos legó el fundador de aquella noble religión” (1935, 3). Por otro lado, como en el artículo del tabaco, se afirma que fumar y beber son actividades propias del “sexo fuerte”.

Finalmente, el artículo reitera que la mujer, en su rol de madre, debe defender la especie, para evitar taras mentales, físicas y morales propias del consumo de alcohol y tabaco. Esto nuevamente va de la mano con la preocupación del gobierno de turno, que buscaba mejoras en la raza, por ejemplo, a través de recursos como el certificado prenupcial, un mecanismo de control, con el cual se evitaría la transmisión de enfermedades congénitas.

Figura 18. Imagen publicada en la revista Estampa. 14 de octubre, 1938, p. 32.

Hemeroteca Biblioteca Nacional de Colombia.

Casos asociados al discurso del star system

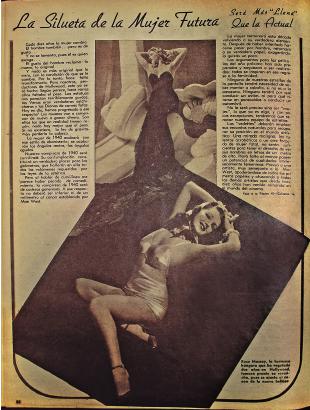

En la figura 18 se presenta un texto muy interesante, ya que habla de Hollywood y de sus necesidades. Básicamente, está estableciendo una idea de mujer para la década del cuarenta, basada en las figuras femeninas del cine norteamericano.

1 Si bien no hay información sobre el autor, es claro que en este artículo es la mirada masculina la que construye el cuerpo femenino: “cada diez años la mujer cambia. El hombre también… pero es de gusto… y no se lamenta, pues él es quien escoge… el gusto del hombre reclama lo nuevo, lo original” […] (Estampa 1938, 32).

2 La construcción del cuerpo femenino desde la mirada de Hollywood. Según ellos, las siluetas gruesas eran consideradas un símbolo de atraso, de lo viejo: “Nuestra vampiresa de 1940 será curvilínea […] la vampiresa de 1940 será de caderas generosas. A este respecto no deberá ser inferior ni de un milímetro al canon establecido por Mae West” (Estampa 1938, 32).

3 Los cuerpos delgados son considerados masculinos, por lo cual hay que “regresar a la feminidad”.

4 Actividades como montar a caballo, conducir avión, tirarse de paracaídas o conducir auto no son femeninas.

Es claro que el modelo de cuerpo que se busca construir bajo esta mirada es más curvilíneo, porque esto se relaciona con el modelo clásico, y fortalece roles tradicionales, además, esta construcción va de la mano con una serie de actividades típicamente femeninas, contrarias a las que se mencionaron antes como conducir un auto, el paracaidismo, etc.

La idea de cuerpo que se busca alcanzar se refuerza con la imagen fotográfica que apoya el texto del artículo y en donde se presenta a una actriz famosa en ropa interior. El pie de foto dice: “Rose Massey, la hermosa húngara que ha vegetado dos años en Hollywood, tomará pronto su revancha, pues se ajusta al canon de la nueva belleza” (Estampa 1938, 32).

Es indiscutible que se establece una relación estrecha entre los discursos sobre el cuerpo a nivel local y los discursos que circularon globalmente a través del cine norteamericano en la década del treinta y que además se siguen utilizando.

Es claro también que el modelo del cuerpo que se busca está construido para una mirada masculina y que, en efecto, como evidenció en casi todas las imágenes, la idea de resignificación o construcción desde una mirada femenina fue escasa.

El artículo ilustrado en la figura 19, escrito por José María Salaverría, no solo está entre los discursos del star system, sino que en él, además, ha sido resignificada una fotografía de una actriz que está fumando, en el marco de los discursos sociobiológicos como ejemplo de lo que no debe ser. Hace referencia al acto de fumar por parte de las mujeres, pero no en un sentido positivo, sino negativo, dado que afecta la feminidad y el concepto tradicional sobre la mujer. Al comienzo se analiza el fumar como un símbolo de masculinidad y que visto en las mujeres resulta gracioso, torpe o como signo “hombruno”.

Figura 19. Imagen publicada en la revista Cromos De: Salaverría, José María, “La mujer y el cigarrillo”, 11 de marzo, 1933, pp. 30-31. Hemeroteca Biblioteca Nacional de Colombia.

Por otro lado, hace una crítica a las mujeres que fuman porque aparentemente lo hacen sin un sentido específico, por la influencia de las tendencias norteamericanas y londinenses, por una necesidad de quedar bien: “A la barra de carmín, a las cremas de tocador, al cine, a todo esto que pertenece al mundo de los imponderables femeninos fumar sin convicción: porque está de moda” (Salaverría 1933, 25). Al mismo tiempo se habla de la mujer moderna como aquella que puede desarrollar este tipo de actividades, sin embargo, este artículo está criticando este modelo y afirma que va en contra del mejoramiento de la raza.

Finalmente, aunque a lo largo del artículo se habla del paso de una modelo de mujer sumisa, débil, etc. a uno más liberal, el texto termina afirmando que la mujer:

podrá abusar de la condescendencia masculina, podrá votar en las urnas, ser diputada, concejala […] podrá beber y enchisparse como los hombres, fumar como los coraceros, amar como los donjuanes […] será siempre un poco menos y un poco más que el hombre, pero nunca igual.[…] El mismo gesto de fumar se lo perdonamos, porque hasta haciendo esa grosería, resulta pintoresca. (Salaverría 1933, 25).

Por un lado, en algunos momentos el texto se refiere a las nociones relacionadas con la tradición: la mujer sumisa, débil, musa de inspiración clásica, etc. Pero, al mismo tiempo, reconoce que otro modelo de mujer está apareciendo: el de una mujer liberada e impetuosa, aunque se le ve como un producto del capricho femenino y no como una mujer que quiere reconocerse desde su propia mirada.

Algunos modelos de mujer provenientes de Estados Unidos y Londres, que circularon a través de medios como el cine, tuvieron algún tipo de impacto entre las mujeres colombianas, no se puede precisar en qué medida, pero el texto escrito por un hombre así lo manifiesta. Sin embargo, no estaba bien visto que las mujeres se alejaran de sus típicos roles o actividades, así, esta mirada masculina refuerza la idea de que la mujer no puede hacer lo mismo que un hombre.

En términos generales, una estrategia de promoción y venta de las películas estadounidenses se convirtió en un recurso importante para fortalecer modelos que presentaban a la mujer como uno de los ejes de la modernización del país en cuanto molde de la raza. Es así que la encíclica Vigilanti cura hace referencia no sólo a lo negativo del cine, sino también a la manera en que puede resultar un medio a favor de la moral y de la construcción de los ideales de familia cristiana:

La recreación, en sus múltiples variedades, se ha convertido en una necesidad para las personas que trabajan en las extenuantes condiciones de la industria moderna, pero debe ser digna de la naturaleza racional del hombre y por lo tanto debe ser moralmente sana. Debe ser elevada al rango de un factor positivo para el bien y debe tratar de despertar sentimientos nobles. Un pueblo que, en el tiempo de reposo, se entrega a diversiones que violan la decencia, el honor o la moral, a recreaciones que, sobre todo para los jóvenes, constituyen ocasiones de pecado, está en grave peligro de perder su grandeza e incluso su poder nacional. (Hernández Medina, 2010)

Esta misma idea se encuentra planteada en los manuales sociobiológicos:

En la adolescencia es cuando el cine va a ejercer sus más desastrosas influencias, porque va a acentuar y a hacer más peligrosas las perturbaciones de la pubertad, y porque le va a dar armas de dudosa moral a un ser desequilibrado y enloquecido por el despertar de las pasiones. (Torres y Vasco 1935, 49)

En suma, las idealizaciones sobre lo que significó ser una mujer moderna fueron múltiples pero todas articuladas en algún aspecto: por un lado, los roles tradicionales como el de madre y sus manifestaciones modernas (p. ej. el uso de electrodomésticos); por otro lado, el ingreso al mercado laboral con trabajos que eran de cierto modo una extensión del rol materno de cuidado y protección (enfermera, secretaría, archivista, maestra, etc.)4; y, finalmente, la cuestión de la apariencia femenina, establecida por la forma de vestir o de peinarse de las actrices estadounidenses. Es importante recordar que los discursos sobre lo femenino en Colombia en el periodo de estudio fueron construidos desde perspectivas masculinas y no siempre por las propias mujeres.