Horizontes culturales de la historia del arte: aportes para una acción compartida en Colombia

- -

- 100%

- +

Referencias

Audier, Jaqueline. 1933. “Página de la mujer”. Cromos, febrero, 10.

Berman, Marshall. 2011. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, S. A.

Bermúdez Q., Susy. 1993. La mujer y la familia durante el Olimpo radical. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Butler, Judith. 2003. Cuerpos que importan. Barcelona: Paidós Ibérica.

Cromos. 1933. 6 de mayo, 20.

Estampa. 1938. 14 de octubre, 32.

Enciclopedia Católica Online. Último acceso 31 de octubre de 2012, http://ec.aciprensa.com/wiki/Cine:_%22Vigilanti_cura%22.

Henderson, James D. 2006. La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia-Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Muñoz, Laurentino. 1939. La tragedia biológica del pueblo colombiano. Estudio de observación y de vulgarización. Bogotá: Antena.

“La mujer moderna”. 1935. Cromos, 26 de octubre, 13.

“La silueta de la mujer futura: será más llena que la actual”. 1938. Revista Estampa, 14 de octubre, 32.

Reyes, Claudia. 2013. Los dominios de la estética. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.

Reyes Sarmiento, Claudia Angélica. 2015. “Imágenes de mujer: representaciones de lo femenino en la década de los treinta”. Revista Nexus Comunicación, n.° 17, 80-93.

Salaverría, José María. 1933. “La mujer y el cigarrillo”. Cromos, 11 de marzo, 30-31.

Sánchez, Antonio José. 1935. “El alcoholismo y la mujer”. Cromos, 5 de octubre, 3.

Torres Umaña, Calixto y Vasco Gutiérrez, Eduardo. 1935a. “Educación del carácter”. En Biblioteca Aldeana de Colombia. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.

Torres Umaña, Calixto y Vasco Gutiérrez, Eduardo. 1935b. Nociones de puericultura. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.

Berman (2011) observa que ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros, del mundo, y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. En este sentido ser moderno se refiere a una experiencia con el entorno, sin embargo, los procesos de modernización se entienden en otro sentido, ya que se enfocan en procesos históricos que provocan cambios y transformaciones radicales a nivel social. Por otra parte, los procesos de modernización del país estuvieron vinculados a cambios que van desde los avances técnicos y tecnológicos, y los procesos de industrialización, pasando por dejar de ser una población en su mayoría rural a una urbana en aumento, hasta los cambios a nivel de comportamiento que se reflejan en la alimentación, la higiene, la educación, etc., de los cuales dan cuenta los anuncios de prensa que presentaban, según James Henderson (2006), productos de la tecnología moderna.

“El star system norteamericano llevó a la mitificación de los actores, con fines económicos, y tuvieron repercusiones publicitarias, tanto para el consumo del cine como de otros productos, por ejemplo, cigarrillos, vestidos, etcétera. En una época de convulsiones e incertidumbre económica, el cine norteamericano y su industria cinematográfica buscaron fortalecerse a través de estrategias que, entre otras cosas, promovían el consumo de sus propios actores, a quienes elevó al nivel de estrellas y fueron convertidos en artículos de consumo, así como las películas” (Reyes 2012, 185).

Este cuadro se encuentra en el artículo publicado la revista Nexus de la Universidad del Valle y que se titula: “Imágenes de mujer: representaciones de lo femenino en la década de los treinta” (2015).

Si bien algunas mujeres estaban asistiendo a la universidad y se formaban en áreas como la arquitectura, no eran la mayoría.

Miradas de cerca y miradas de conjunto. La importancia de los procesos locales de Cartagena y Barranquilla en la historiografía del arte moderno en Colombia

Isabel Cristina Ramírez Botero

En el ejercicio de la investigación en historia del arte es necesario preguntarse por el lugar desde donde se ha narrado y se narra la historia, por el orden y las jerarquías de los relatos y, a partir de allí, por la manera como las propias preguntas de investigación se deben vincular con los contextos específicos y sus realidades concretas, pero sin perder de vista simultáneamente sus relaciones con redes más amplias y complejas que generalmente están en juego.

Esto implica alternar continuamente miradas de cerca y miradas de conjunto que permitan llenar de sentido los procesos locales, muy poco estudiados, pero sin aislarlos de otros contextos con los que existen múltiples puntos de contacto.

Cuando se abordan las historias locales del arte en Colombia y, en general, en América Latina, se pone sobre la mesa la idea de la relación entre centro y periferia. Este asunto tiene muchas caras y tiende a generar lecturas conflictivas. Dentro de las más frecuentes podemos enunciar, en primer lugar, lo que José Joaquín Brunner ha definido como una tendencia a suponer “que toda cultura es una réplica del orden natural; un ‘microcosmos de sentidos’ integrados en torno a un sentido más general que dota al conjunto de una inmanente racionalidad” (Brunner 1992, 38). Es decir, esa disposición a entender los procesos periféricos como derivados de los centrales. Esto alimenta la idea de que los procesos periféricos suceden a destiempo o van retrasados respecto a un referente que está en otra parte.

En segundo lugar, se encuentra la ausencia de sentido que se genera cuando no se hace una contextualización suficiente. Se tiende a leer las realidades periféricas sin hacer muchas preguntas sobre los propios contextos de producción, circulación y recepción, sino que se las califica por las omisiones y faltas que sus “productos” (léase textos, obras, artistas, instituciones, etc.) pueden tener respecto al modelo central.

Y, en tercer lugar, está una respuesta de resistencia en la que las periferias defienden lecturas esencialistas que pretenden únicamente mirar hacia adentro y encontrar “microcosmos de sentidos”, pero en este caso autónomos y autorreferenciales.

Estas tensiones parecieran replicarse a diferentes escalas. Por ejemplo, la historiografía del arte latinoamericano ha indicado, desde hace varias décadas, la dificultad de seguir sosteniendo la idea de una relación exclusivamente derivativa frente a los centros hegemónicos europeos y norteamericanos. Esta idea de relación derivativa ha operado también en el imaginario sobre las relaciones entre las ciudades en regiones de provincia y los “centros” (capitales) en cada uno de los países latinoamericanos.

Mirado en detalle, se trata de un panorama complejísimo entre múltiples centros y periferias1 que hacen que sea necesario pensar de qué centro y de qué periferia se está hablando o en el centro o en la periferia de dónde estamos situados. Ante este problema, planteamos la alternativa de desarmar esta dicotomía centro-periferia, que puede ser reduccionista y nos impide hacer preguntas de investigación en contextos específicos, caracterizados por un complejo entramado de relaciones “hacia adentro” (en los contextos locales) y “hacia afuera” (en relación con otros circuitos más amplios). En resumen, se propone una aproximación a lo local en la que no se pueden perder de vista simultáneamente varias escalas en el análisis de lo que se está estudiando. En palabras de Andrea Giunta:

Es relevante abordar perspectivas comparadas entre momentos del arte latinoamericano en los cuales se desarrollan contactos materiales entre artistas, críticos o iniciativas institucionales, o entre momentos que transcurrieron en forma paralela, con muchos puntos de contacto, aun cuando el vínculo material no existiera. Tales estudios permitirían poner en evidencia un mapa distinto, en el que las relaciones o los paralelismos no se articulan en la clásica relación centros-periferias, sino en una de simultaneidad en la que todos los espacios pueden ser leídos como ámbitos de producción activa, independiente, anticipada u original. (Giunta 2011, 43)

Es en esta “simultaneidad” que pueden aparecer nuevas dimensiones en los análisis, y para hacer esto posible, es importante discutir las ideas que tenemos de lo local, lo nacional y lo latinoamericano, porque a menudo estas categorías se cruzan y se ponen en crisis cuando nos hacemos preguntas desde la historia del arte en contextos específicos.

Lo nacional y lo latinoamericano

Para caracterizar el asunto que estamos enunciando es importante tener presente los proyectos que están detrás de las categorías de lo nacional o lo latinoamericano. Uno de los problemas iniciales del proyecto moderno en Colombia, como en toda América Latina, fue la constitución del Estado-nación. En este cometido, el papel de las artes plásticas fue fundamental: desde el siglo XIX y, muy especialmente en las primeras décadas del siglo XX, las artes tuvieron una fuerte relación con la idea de la identidad nacional y de búsqueda de lo propio, como bien lo explica Elsa Ballesteros:

Estos procesos están determinados por una cierta necesidad de “universalización”, aunque “universalizar”, en el marco de las fronteras nacionales, no implica sólo nivelar en principio las diferencias, sino también seleccionar hechos o situaciones que se aíslan y se imponen como representativos de la “identidad nacional”, en desmedro de otros. (2003, 32)

Esta construcción de lo nacional se fue desarrollando paralelamente a las instituciones modernas del arte. Los salones, la crítica, los museos y la propia historia del arte han sido transversalmente afectadas por esa idea de construcción de un “arte colombiano”2.

Por otro lado, a partir de la segunda mitad del siglo XX, empieza a circular la idea ampliada de identidad macrorregional latinoamericana. Para Néstor García Canclini esta sería otra forma de nacionalismo (citado por Ballesteros 2003). Este proyecto latinoamericanista también ha tenido varias etapas y perspectivas, desde la defensa de algunos esencialismos y generalizaciones hasta la identificación de procesos históricos comunes.

En las artes plásticas el discurso latinoamericanista tiene un momento particular en la década de los años cincuenta y principios de los sesenta. Dentro de sus protagonistas y promotores se pueden destacar figuras como José Gómez Sicre3, quien como Director de Artes Visuales de la Unión Panamericana, promovió una intensa actividad desde esta institución en el marco de la Guerra Fría, con el apoyo de otros actores como Marta Traba, cuyo discurso fue protagónico en Colombia.

En este marco se empezó a privilegiar la idea de un arte latinoamericano. En muchos escenarios se condenaron los nacionalismos y se propagaron espacios de circulación y legitimación en todo el continente de una nueva generación de artistas a partir de la identificación de algunos rasgos distintivos que se promovieron como propios de los modernismos latinoamericanos.

Cruces entre procesos locales y circuitos nacionales e internacionales

Esta rápida mención que acabamos de hacer sobre los proyectos nacionalista y latinoamericanista nos sirve de introducción para entrar en las complejas realidades locales de Cartagena y Barranquilla a mediados de los años cincuenta.

A manera de ejemplo, nos referiremos brevemente a unos salones de artistas que se realizaron en Cartagena y Barranquilla entre los años 1945 y 19634. En este periodo se ha podido identificar un activo proceso de gestación, formación y búsqueda de definición de nuevos espacios para las artes plásticas en ambas ciudades. Es un momento en el que se inicia un proceso de transformación social modernizador, se van definiendo nuevas inquietudes y algunas situaciones (institucionales, simbólicas y propiamente artísticas) en las que una generación de artistas, y otros actores, como escritores, pensadores, políticos y gestores locales, fueron impulsando y reclamando nuevos espacios que significaron la génesis de las que actualmente son las instituciones que sustentan el campo del arte en ambas ciudades: salones, escuelas, galerías y museos.

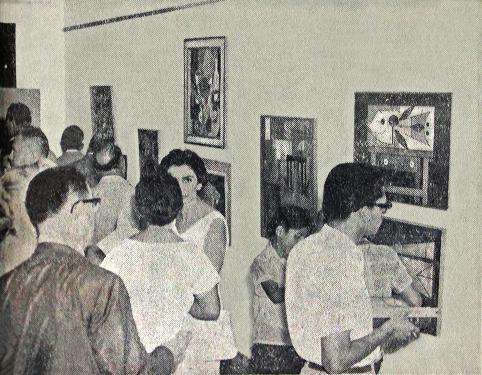

En medio de este proceso, a lo largo de las dos décadas, se realizaron de forma discontinua varios salones de artistas que fueron adquiriendo diferentes nombres, dimensiones y alcances. Inicialmente, se realizó en Barranquilla un salón regional denominado El Salón de Artistas Costeños, del que se hicieron siete versiones entre 1945 y 19535. Estos salones regionales posteriormente se convirtieron en salones nacionales, de los cuales se realizaron dos en Barranquilla (1955 y 1959) y uno en Cartagena (1959). Así mismo, derivaron en salones interamericanos, de los que se efectuaron tres: uno en Cartagena (1959) y dos en Barranquilla (1960 y 1963). De estos salones surgieron, además, proyectos de gran impacto y trascendencia como la creación de los museos de Arte Moderno de Cartagena y Barranquilla y sus colecciones de base, en 1959 y 1960, respectivamente6 (ver figura 20).

Como vemos, los salones de artistas que a mediados del siglo XX fueron vitales en los procesos histórico-artísticos locales en dos ciudades consideradas de provincia, empezaron teniendo un alcance regional, pero se fueron transformando en salones nacionales y posteriormente salones interamericanos y convocaron a los artistas de mayor circulación y legitimación en los circuitos del momento. Esta situación nos plantea muchos interrogantes sobre lo que estaba sucediendo en el contexto local y, además, nos hace pensar en la complejidad de las relaciones que pueden estar en juego en cualquier espacio social.

Los salones de artistas costeños, además de buscar promover espacios de circulación y legitimación para las artes, antes prácticamente inexistentes en Cartagena y Barranquilla, empezaron a poner en escena ciertas tensiones entre pintores que venían trabajando en la región, que en general defendían una idea de tradición artística —que valoraba la mímesis y las herencias del arte clásico europeo— y que empezaron a ser tildados de “aficionados”; y una nueva generación que empezó a promover nuevos lenguajes y una idea de artista “moderno” y profesional. A propósito de estos salones, abundaron entre sus promotores y defensores comentarios que ponen en evidencia esta tensión:

Figura 20. Panorámica del Primer Salón Anual de Pintura de Barranquilla de 1959. De: El Tiempo, 9 de abril, 1959, p. 7.

Colección hemerográfica del Archivo Histórico del Atlántico.

La mayor parte de las obras enviadas nada revelan. Por lo general son mediocres expresiones de aficionados sin técnica ni originalidad. Este Salón ni otro cualquiera será estímulo para el perfeccionamiento en el trabajo artístico de estos pseudopintores. Limiten estos sus aficiones plásticas al ámbito de lo hogareño. La ternura familiar siempre encontrará en estas producciones frecuentes causas de solaz. (De Andreis 1945, s. p.)

En términos generales, son los mismos actores y artistas los que estuvieron asociados a estos primeros salones regionales. Dentro de los organizadores y promotores aparecen nombres recurrentes como Alfonso Fuenmayor, Bernardo Restrepo Maya, Germán Vargas, Néstor Madrid Malo, Rafael de Andreis, Miguel Sebastián Guerrero, Eduardo Lemaitre y Aurelio Martínez Canabal. También participaron artistas premiados como Alejandro Obregón, Enrique Grau, Cecilia Porras, Roberto Zagarra, Orlando Rivera o Delia Zapata Olivella7.

Al mirar los salones en su conjunto y al acercarnos a sus procesos preguntando por sus gestores, participantes y jurados; por las dificultades, discusiones y discursos antagónicos que suscitaron; por sus momentos y motivos de cierre y reapertura; por las obras que pusieron a circular, las que ganaron premios o fueron rechazadas y por iniciativas derivadas de ellos, pudimos ir dando forma a la hipótesis central de que estos salones hacen parte de un proyecto general que convoca a una generación de artistas y gestores en busca de nuevos espacios sociales para las artes, en defensa de un tipo específico de artista moderno.

En efecto, dentro de las múltiples estrategias de este proyecto general la ampliación progresiva del alcance de los salones fue fundamental, porque de esta manera se buscó legitimar un tipo de iniciativa a partir de la idea de insertar a Cartagena y Barranquilla en circuitos del arte cada vez más amplios, al involucrar a personas e instituciones con alto reconocimiento nacional e internacional. En otras palabras, se trató de buscar aliados de afuera para seguir legitimando lo de adentro. El primer salón que se realizó con este propósito de ampliar el impacto fue el Concurso Nacional de Pintura en Barranquilla en 1955. Clemente Airó, uno de los jurados e invitados de honor, escribió un artículo en El Tiempo que tituló “En Barranquilla. Pintura Colombiana”. Airó inicia su artículo diciendo:

Ante todo tenemos que declarar que no tenemos noticia de concurso alguno de pintura colombiana celebrado con carácter nacional fuera de la capital de la República. Por lo tanto el que aquí vamos a comentar y que acaba de celebrarse en Barranquilla, la bella y progresiva ciudad costeña constituye un clamoroso éxito para sus organizadores. Es un claro ejemplo de cuánto debe hacerse, y además de la vitalidad que ya tiene el país en cuestiones artísticas.

[…] Se demostró que entre nosotros y fuera de Bogotá, pueden conseguirse festivales de arte de suficiente calidad para orgullo de quienes los organicen y para enaltecimiento patrio. (Airó 1955, 4)

El autor celebra que se hiciera un evento de magnitud nacional fuera de la capital. Con observaciones de este tipo, que abundaron en los periódicos tanto de circulación nacional como local, se puso a Barranquilla en el centro de la discusión, como promotora de un espacio que según la propia definición de Airó “redunda en beneficio de todo el país” por “ofrecer a los colombianos el arte plástico de la nación” (Airó 1955). Vemos el énfasis en el hecho de que a pesar de haberse desplazado a la región se trataba de un evento que mostraba lo mejor del arte nacional. En este salón efectivamente participaron muchos de los artistas más activos en el circuito nacional y los dos primeros premios fueron para Ignacio Gómez Jaramillo y Alejandro Obregón.

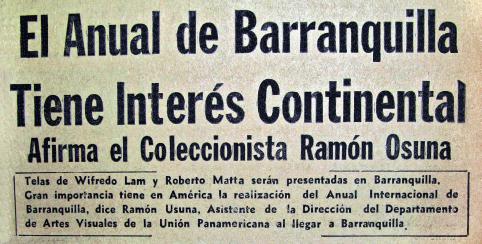

Recordemos que artistas locales como Obregón y sus compañeros de generación, en el mismo periodo (1945-1963), estaban teniendo una actividad muy dinámica e incluso protagónica en el campo artístico en Bogotá: participaban y organizaban exposiciones individuales y colectivas, y estaban presentes en discusiones y procesos de diversas instituciones, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional. De hecho, desde mediados de los años cincuenta, sus redes de contactos se fortalecerían cada vez más fuertemente en función de su participación en el circuito interamericano, especialmente el promovido desde la Organización de los Estados Americanos (OEA). En efecto, se aprovechó la trayectoria de algunos artistas y actores locales para buscar aliados y lograr conectar en medio de coyunturas particulares estas dos ciudades de provincia con el campo nacional y con el circuito interamericano, promovido por la OEA, en ese entonces Unión Panamericana, y muy especialmente por su director de Artes Visuales, José Gómez Sicre, en el marco de la política que implementó Estados Unidos a favor del estrechamiento de los vínculos con América Latina en el contexto de la Guerra Fría8 (ver figura 21).

Figura 21. José Gómez Sicre dando su discurso inaugural en el III Anual Interamericano de Pintura de Barranquilla. De: revista Barranquilla Gráfica n.° 13, mayo, 1963. Colección hemerográfica del Archivo Histórico del Atlántico.

Figura 22. Nota de prensa sobre el III Salón Anual Interamericano de Pintura de Barranquilla. De: Diario del Caribe, 18 de abril, 1963, p. 1. Colección hemerográfica del Archivo Histórico del Atlántico.

Los salones nacionales e interamericanos que se realizaron en Barranquilla y Cartagena contaron con el respaldo y la participación de artistas y críticos de todo el país y de todo el continente. Sin embargo, al mismo tiempo estas iniciativas hicieron parte de un proceso que se venía gestando desde los años cuarenta en el contexto local. Como se ha mostrado hasta este punto, era necesaria una mirada de largo aliento que permitiera contextualizar los antecedentes e identificar la existencia y los propósitos de este proyecto general que está detrás de los eventos puntuales.

Por tanto, los puntos de partida para esta investigación nos han ido revelando una doble dimensión del problema: una dimensión local, en la que se fueron identificando antecedentes fundamentales para entender que la idea de los salones y los museos surgió tempranamente en los propósitos de grupos de artistas y gestores. Ellos demostraron una clara conciencia de que para hacer posible en estos contextos la actividad del artista plástico era necesario definir y validar un sistema en el que existieran espacios de circulación y legitimación del arte como los salones o los museos. La segunda es una dimensión externa y tiene que ver con los modos como esta conciencia, que inicialmente se tradujo en salones locales y regionales, logró un alcance nacional e internacional en momentos específicos.

Finalmente, se pone en evidencia que las condiciones de producción, circulación y recepción del arte locales pueden estar imbricadas con otro tipo de redes, circuitos e intereses. Esto nos lleva a encontrarnos con realidades híbridas, en las que es importante leer varios niveles en los discursos que están circulando y cruzar fuentes.

El ejemplo concreto aquí expuesto nos permite poner sobre la mesa de discusión algunos cuestionamientos sobre la práctica de la historia del arte. Primero, la importancia de leer por fuera de la clásica estructura centro-periferia. Deshacerse de esta ecuación que simplifica permite no sólo entender sin prejuicios ciertos procesos que suceden en los espacios específicos, sino que además da la posibilidad de encontrar una gran riqueza en aquello que de otra manera parecieran ser simples paradojas9.

Segundo, es indispensable entender que las categorías de arte latinoamericano, arte nacional o arte del Caribe son todas construcciones culturales e identitarias que están enmarcadas en proyectos concretos, que tienen su historia y sus propios procesos, por tanto, hay que interrogarlas partiendo de esta conciencia. Los artistas y las obras se producen, circulan y son recibidos en contextos múltiples en los que esas categorías están activas pero no de manera unívoca, sino que a menudo en un mismo espacio social se están confrontando, se cruzan y contaminan. Esto nos ayuda a pensar que en el análisis de un mismo hecho —sea una obra, una institución, un salón o una generación de artistas— pueden estar activas varias líneas de fuerza que los hace actores de varios proyectos en distintos niveles.

Y, tercero, agrupando los dos puntos anteriores, nos permitimos enunciar nuevas potencialidades de los estudios locales. Estudiar los procesos en contextos específicos —en los que en general ha predominado la ausencia de relatos y de historiografía por considerarse menores, menos activos, más precarios— empieza a convertirse en un asunto de gran importancia, no sólo porque es prioritario para los campos artísticos locales entender su propia historia y dotar de sentido sus propios procesos, sino porque además empiezan a revelar nuevas dimensiones de cruces con otros procesos que son determinantes para ampliar perspectivas de estudio10. Se trata, entonces, de un camino de ida y vuelta en el que la aproximación a los procesos locales va enriqueciendo horizontalmente las perspectivas de estudio en todos los niveles.