Om mani padme hum

- -

- 100%

- +

Statt für die Fortsetzung seiner erdmagnetischen Landesaufnahme wieder nach Zentralasien zu reisen, wechselte Filchner jetzt sein Arbeitsgebiet völlig – vielleicht um einer möglichen Kollision mit Tafel aus dem Weg zu gehen. Das nächstes Ziel sollte die Südpolarregion sein, wohin der Brite Robert Falcon Scott 1910 bekanntermaßen für einen zweiten Vorstoß zum Südpol aufbrechen würde. Damals war noch völlig unklar, ob die Antarktis ein von Gebirgen durchzogener Kontinent war oder ein mit Eis gefüllter Meeresarm, der vom Weddellmeer zum Rossmeer reichte und den Kontinent in einen kleineren Westteil und einen größeren Ostteil trennte. Daraus ergaben sich Filchners Hauptaufgaben, die sich aus ozeanographischen Messungen im Südatlantik während der Anreise, meteorologischen und magnetischen Messungen während der Überwinterung in der Antarktis und geologischen Untersuchungen auf Schlittenreisen zusammensetzten. Um die Finanzierung der Expedition zu sichern, wurde der Verein Deutsche Antarktische Expedition gegründet, der das Expeditionsschiff »Deutschland« kaufte und Filchner als Expeditionsleiter anstellte. Diese Konstellation war sehr ungewöhnlich und auf einem Expeditionsschiff wenig Erfolg versprechend. Außerdem folgte Filchner Drygalskis Rat, Richard Vahsel, den erfahrenen 2. Offizier seiner Südpolarexpedition als Kapitän zu nehmen.

Eine im Sommer 1910 durchgeführte Vorexpedition nach Spitzbergen diente Filchner und seinen fünf Kameraden dazu, während der Überquerung und Kartierung der Hauptinsel von der Advent-Bay bis zur Wiche-Bay die Ausrüstung zu testen und Erfahrungen im polaren Gelände zu sammeln. Nachdem sie aus Platzgründen an Bord des Schiffes, das sie von Tromsø nach Spitzbergen brachte, ihre Ponys nicht mitnehmen konnten, mussten sie sich selber vor ihre schweren Schlitten spannen. Sie plagten sich sehr, als es über das steile und von Spalten überzogene Gletschergebiet ging, denn ihre Ausrüstung war nicht auf Gewichtsersparnis ausgelegt. Dennoch konnten sie unterwegs wie vorgesehen eine Routenaufnahme der noch nicht kartierten Region durchführen und deutsche Namen auf ihrer Karte verewigen.

Schließlich verließ die zweite deutsche Antarktisexpedition auf der »Deutschland« unter großer Anteilnahme der Bevölkerung am 6. Mai 1911 den Kaiserhafen von Bremerhaven. Auf der Reise nach Süden traten schon die ersten Probleme zwischen den Expeditionsteilnehmern auf, sodass einige von ihnen in Buenos Aires das Schiff verlassen mussten. Erst hier kam Filchner selbst an Bord, was sich als sehr ungünstig erweisen sollte. Am 21. Oktober erreichte die Expedition die Walfangstation Grytviken auf Südgeorgien, wo sich Filchner mit dem norwegischen Stationsleiter Carl Anton Larsen anfreundete. Während ihres Aufenthalts führte die Expedition an der ehemaligen deutschen Station des ersten Internationalen Polarjahres (1882-1883) in der Royal Bay magnetische Vergleichsmessungen durch. Außerdem wurden dort mehrere Wochen lang meteorologische Daten aufgezeichnet. Am 11. Dezember brach die Expedition schließlich in Richtung Weddellmeer auf, wo sie am 30. Januar 1912 bei 78° S auf eine etwa 30 m hohe Eisbarriere stieß und das Prinzregent Luitpold-Land entdeckte. Zur selben Zeit hatte Scotts norwegischer Konkurrent Roald Amundsen bereits den Südpol als Erster erreicht. Auch die Expedition des Japaners Nobu Shirase hatte dieses Ziel, gelangte jedoch mangels Erfahrung und geeigneter Ausrüstung auf dem Ross-Schelfeis nur bis 80° 5' S und erforschte die Alexandra Mountains in König-Edward-VII-Land westlich von Amundsens Winterlager. Amundsen kehrte als Sieger heim, während Scott und seine vier Kameraden auf dem Rückweg kurz vor dem letzten rettenden Depot entkräftet starben.

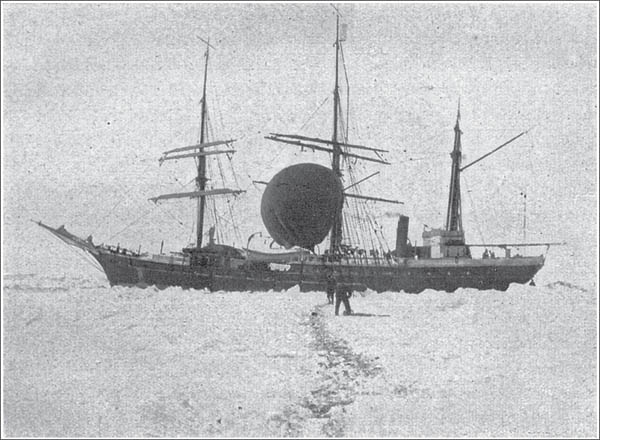

Filchners Expedition war keine triumphale Heimkehr nach seiner Expedition vergönnt. Unglücklicherweise verhinderte eine Springflut die Fertigstellung seiner Überwinterungsstation auf dem sogenannten Stationseisberg in der Vahsel-Bucht. Kurz darauf beobachtete Filchner den Abbruch einer gigantischen Eisscholle, deren Zerbrechen und Abdriften er akribisch in mehreren Skizzen festhielt. Aufgrund seiner topografischen Ausbildung war er der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, denn seine Kartierung war einzigartig. Erst durch die Einführung von Satelliten konnten weitere Abbrüche von gigantischen Eisschollen beobachtet werden. Anstelle der Scholle entstand 1912 eine Bucht, die Filchner nach seinem Gönner Herzog Ernst-Bucht nannte. Da nun keine Station mehr eingerichtet werden konnte, wollte Filchner nach Südgeorgien zurückkehren. Allerdings wurde die »Deutschland« schon bald von einer sich rasch bildenden Eisdecke festgesetzt. Am 15. März 1912 begann eine rund neunmonatige Drift durch das Weddellmeer, die durch den sogenannten Weddell-Wirbel hervorgerufen wurde, dem 1915 Shackletons »Endurance« zum Opfer fallen sollte. Während der Drift richteten die Wissenschaftler für das Messprogramm während der Überwinterung auf der Eisscholle neben der »Deutschland« meteorologische und magnetische Stationen ein.

Außerdem wurden durch ein Loch im Eis Meerestiefen gelotet und ozeanographische Messungen durchgeführt. Am 8. August 1912 starb überraschend Kapitän Vahsel, wobei die Todesursache Syphilis allerdings geheim gehalten wurde. Nun rückte der 1. Offizier Wilhelm Lorenzen zum Kapitän auf, mit dem Filchner gar nicht zurechtkam. Dadurch nahmen die Spannungen an Bord erheblich zu. Dann ereignete sich auf dem Eis in der Nähe des Schiffes eine merkwürdige Schießerei, bei der eine Kugel fast das österreichische Expeditionsmitglied Felix König getroffen hätte.

Schließlich löste sich am 26. November die »Deutschland« aus der Eisumklammerung, und Filchner ließ Südgeorgien ansteuern, wo sie am 19. Dezember vor Anker gingen. Hier eskalierten die bereits schon länger bestehenden Feindseligkeiten gegen Filchner und seinen wenigen Getreuen in einer Meuterei. Durch die umgehende offizielle Beendigung der Expedition in Grytviken konnte erreicht werden, dass über diesen Vorfall nichts an die Öffentlichkeit ging. Eine weitere Folge war, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse nicht gemeinsam herausgegeben wurden, sondern in verschiedenen Fachzeitschriften erschienen. Filchner selbst veröffentlichte nur sein Reisewerk »Zum sechsten Erdteil«. Die Expedition konnte zeigen, dass zwischen der West- und Ostantarktis kein Meeresarm existierte und dass das Weddellmeer von einer Eisbarriere, dem später nach ihrem Entdecker benannten Filchner Schelfeis, begrenzt wurde. Der Meteorologe Erich Barkow hatte Pionierarbeit geleistet und während der Drift im Eis mit seinen aerologischen Aufstiegen bis in 2500 m Höhe die meteorologischen Bedingungen in höheren Luftschichten über dem Weddellmeer kontinuierlich untersucht. Auch diese Messungen sind einzigartig, denn sie wurden nie mehr über einen so langen Zeitraum wiederholt. Wilhelm Brenneckes ozeanographische Untersuchungen entdeckten im Südatlantik eine vierfache Strömungsschichtung, die am Äquator von einer Oberflächenströmung nach Süden ausgehend mit zunehmender Tiefe jeweils abwechselnd warmes Wasser nach Süden und kaltes Wasser von der Antarktis nach Norden transportiert.

Ballonaufstieg am 30. März 1912 während der Drift der »Deutschland« im Weddellmeer, Quelle: Filchner 1922, S. 303

Durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs scheiterte Filchners geplante Teilnahme an einer Arktisexpedition unter Amundsens Leitung. Filchner hatte bereits den Expeditionsvertrag unterschrieben und auf dem Flugplatz Johannistal bei Berlin einen Pilotenschein gemacht. Daneben erhielt er bei der Firma Pathé Frères und der Ufa eine Ausbildung zum Kameramann. Diese Ausbildung sollte sich für seine künftige Unternehmung als sehr nützlich erweisen. Ob die geplante gemeinsame Expedition glücklich verlaufen wäre, ist fraglich, denn wie es sich herausstellte, duldete Amundsen auf seinen mehrjährigen Expeditionen keine zweite Führungsfigur neben sich.

Während des Kriegs wurde Filchner erst bei Verdun und später mit besonderem Auftrag in Norwegen und Holland eingesetzt. Nach Kriegende gab er die bayerische Staatsbürgerschaft auf, übersiedelte ganz nach Berlin und wurde preußischer Staatsangehöriger. Nun widmete er sich meist unter Mitarbeit erfahrener Autoren recht erfolgreich der Schriftstellerei. Daneben setzte er seine Ausbildung in erdmagnetischen Vermessungen fort. Die guten Verkaufszahlen seiner Bücher aus den Jahren 1924 und 1925 erbrachten genügend Einnahmen, sodass er konkrete Pläne für eine neue Expedition nach Tibet machen konnte, bei der die erdmagnetische Vermessung Zentralasiens im Vordergrund stand. Zunächst aber ging er auf Vortragsreise nach Leningrad (heute: St. Petersburg), Moskau, durch das Baltikum, Finnland und Schweden. Bevor er jedoch erneut in die Ferne aufbrach, bereitete er noch den politischen Roman »Wetterleuchten im Osten. Erlebnisse eines diplomatischen Geheimagenten« vor, der erst 1927 unter Mithilfe des Schriftstellers Willy Rath erschien. Auch hier verwendete Filchner wieder Erlebnisse aus seiner ersten Tibetexpedition.

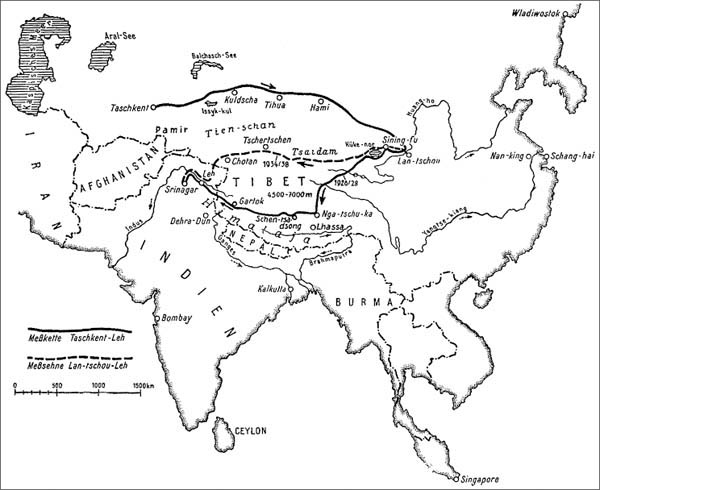

Schon Ende 1925 hatte sich Filchner ohne Begleitung über Moskau zu seinem Ausgangspunkt nach Taschkent begeben, wo seine Arbeiten beginnen sollten. Diesmal wollte er sich nur auf seine eigenen Spezialgebiete erdmagnetische Landesaufnahme und Routenkartographie beschränken. Sein Ziel war, ein riesiges erdmagnetisch noch völlig unbearbeitetes Gebiet Zentralasiens zu erschließen. Dafür wollte er alle 20 bis 50 km astronomisch-erdmagnetische Messungen durchführen, um in einer rund 6500 km langen Schleife über Kudscha – Lantschou das europäisch-westasiatische Messnetz mit dem chinesischen und anschließend über Koko-nor – Nga-tschu-ka – Leh mit dem indischen Messnetz in Kaschmir zu verbinden. Dazu kam selbstverständlich wieder die Kartierung seiner Reiseroute sowie die Höhenbestimmung markanter Punkte und seiner Lagerplätze.

Filchners Reiserouten zwischen Taschkent und Leh (1926–1928) sowie Lan-Tschou und Leh (1934–1938), Quelle: Filchner 1950a, S. 181

Gleich zu Beginn wurde er jedoch in Urumqi sechs Wochen lang wegen angeblicher Spionage für die Sowjetunion festgehalten. Einen weiteren längeren Zwangsaufenthalt hatte Filchner in Lussar, wo er den Winter 1926/27 unter ärmlichsten Bedingungen hungernd, frierend und von schweren Gallenkoliken geplagt ohne finanzielle Hilfe der deutschen Botschaft in Peking verbringen musste. Dennoch konnte er sich aufraffen, um das nahe gelegene Kloster Kumbum zu besuchen. In diesem weltabgeschiedenen und streng abgeschlossenen heiligen Ort lebten damals rund 7000 Mönche, die im Dezember zusammenkamen, um die Butterfestwoche zu feiern. Dort bekam Filchner die seltene Gelegenheit, die rituellen Tänze der Mönche zu filmen. Daraus entstand 1956 der 2500 m lange Kinofilm »Mönche, Tänzer und Soldaten«, für den Filchner während seiner Expedition mit der Handkurbel insgesamt rund 17 000 m Film gedreht hatte. Die einzigartige Aufnahme der »Teufelstänze« lässt heutzutage ideelles lamaistisches Kulturgut aus längst vergangenen Zeiten wieder auferstehen.

Mit französischer und britischer Hilfe konnte Filchner schließlich durch das Gebiet des Koko-nor weiterreisen und seine erdmagnetischen Landesaufnahme fortsetzen. Die Messungen im Winter 1927/28 waren bei –40 °C noch beschwerlicher als je zuvor, denn das Schmieröl des Theodoliten fror ein und musste erst von der Sonnenwärme wieder aufgetaut werden, bevor Filchner mit den Untersuchungen beginnen konnte. Zudem hatte er sich eiternde Frostbeulen und starke Ischiasschmerzen zugezogen. Obwohl die Reise nicht nur abenteuerlich, sondern auch äußerst anstrengend und teilweise sehr entbehrungsreich verlief, konnte er insgesamt 160 Beobachtungsstationen anlegen und durch ergänzende Stationen in den Städten Sining-fu und Lussar die Lücke zu den Messungen der amerikanischen Carnegie Institution und zu seinen früheren Untersuchungen schließen.

Filchners Enttäuschung war groß, als er – daheim bereits tot geglaubt – am 24. Juni 1928 zukehrte. Trotz der überstandenen Strapazen und der erfolgreichen Tilgung des bis dahin bestehenden weißen Fleckens im zentralasiatischen Erdmagnetfeld durch die Verbindung dreier unabhängige Messnetze miteinander, wurde er in Berlin nicht mit großem Pomp empfangen. Die zeitgleiche Ankunft des afghanischen Königs hatte ihm buchstäblich die Schau gestohlen.

Nachdem er sich wieder in Berlin eingerichtet hatte, überließ er auch diesmal die Auswertung der Messdaten den Fachleuten. Er selbst begann mit der Abfassung seines Reiseberichts »Om mani padme hum« (deutsch: »O Kleinod im Lotus«), der mit Hilfe der bewährten Unterstützung durch die Schriftsteller Rath und Zeidler 1929 erschienen und sich schnell zu einem Bestseller entwickelte. Bis 1943 kamen 23 Auflagen heraus, und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er zwischen 1950 und 1956 in gekürzter Form erneut fünf Mal aufgelegt. Filchners wichtigstes Werk sollte jedoch die Monographie »Kumbum Dschamba Ling, das Kloster der Hunderttausend Bilder Maitreyas« werden, in dem er aufgrund seiner Erlebnisse und Beobachtungen im Winter 1926/27 anhand von 208 Fotos und 412 Skizzen Leben und Lehre des Lamaismus ausführlich beschrieb. Der Fachmann für Lamaismus Wilhelm Alexander Unkrig hatte dafür über 1700 ausführliche Anmerkungen beigesteuert, sodass eine einzigartige Religionsbeschreibung Tibets entstand, die noch heute von Interesse ist.

Filchners dritte Tibetexpedition (1934–1938) wurde diesmal staatlicherseits unterstützt. Ziel war, die Fortsetzung der bisherigen Messungen zwischen Huang-ho und Indus, um die Bestimmung des Erdmagnetfeldes entlang der großen Schleife während der vorhergehenden Expedition durch weitere Stationen entlang einer die Schleife teilenden Route zwischen Lantschou – Tsaidam – Tschertschen – Chotan – Leh zu vervollständigen. Damit hätte er das innerasiatische Erdmagnetfeld flächenmäßig erfasst und in Chotan an die Messungen der russischen Tibetexpedition unter Mikhail Pevtsov in den Jahren 1889-1890 angeschlossen.

Gleich zu Beginn der Reise wurde Filchner wegen seiner Verdienste bei der Erschließung großer Gebiete im Nordwesten Chinas in die Academia Sinica (Chinesische Akademie der Wissenschaften) aufgenommen. Während dieser Expedition besuchte er das Kloster Kumbum ein weiteres Mal. Er stellte fest, dass die Anzahl der Mönche in der Zwischenzeit rapide abgenommen hatte und auf die Hälfte gesunken war. Wieder gab es einen längeren unfreiwilligen Aufenthalt, als Filchner in Chotan Ende Dezember 1936 für sieben Monate festgesetzt wurde, da er keinen gültigen Pass für die Weiterreise nach Leh vorweisen konnte. Schließlich gab es auch für dieses Problem eine Lösung, sodass er 1937 nach Abschluss einer Messkette von 3500 km an seinem Geburtstag sein Ziel in Kaschmir erreichte.

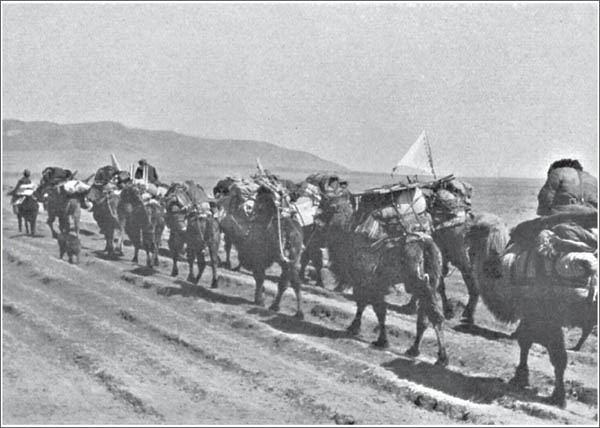

Kamelkarawane auf dem Marsch ins Tschungghu-Tal (1937), Quelle: Filchner 1938, S. 64 rechts

Filchners Rückkehr aus Tibet im Januar 1938 gestaltete sich diesmal zu einem Triumphzug, denn schon im Oktober 1937 wurde er auf dem Weg nach Srinagar von der Nachricht überrascht, dass ihm zusammen mit dem Chirurgen Ferdinand Sauerbruch der Deutsche Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft verliehen worden sei. Reichskanzler Adolf Hitler hatte diesen Preis eigens in diesem Jahr gestiftet, weil er die künftige Annahme des Nobelpreises verboten hatte. Mit dieser Ehrung wurde Filchner auch die Hälfte des Preisgeldes von 100 000 Mark zugesprochen, mit dem er umgehend an die Planung der nächsten Expedition ging. Zudem wurde er im selben Jahr in die renommierte Deutsche Akademie der Naturforscher (Leopoldina, seit 2008: Nationale Akademie der Wissenschaften) in Halle aufgenommen. Aber bevor er an die Vorbereitungen für seine nächste Expedition ging, veröffentlichte er noch seinen Reisebericht unter dem Titel »Bismillah!« (deutsch: »In Allahs Namen!«), bei dem ihn der Schriftsteller Dr. Erhard Rühle unterstützte.

Schwieriger Übergang über den Bain-ghol. Die Kamele mussten mit Seilen ans Ufer gezogen werden (1937), Quelle: Filchner 1938, S. 104 rechts

Die Zeiten hatten sich inzwischen sehr geändert. Filchner, der die politischen und sozialistischen Entwicklungen in Dritten Reich persönlich nicht miterlebt hatte, ließ sich wegen der nun endlich erfahrenen großen Wertschätzung seiner Arbeit leichtfertig einvernehmen, obwohl er gemeinhin als antinazistisch bezeichnet wurde. Im Vergleich mit der »Deutschen Tibet-Expedition Ernst Schäfer«, die der Zoologe und SS-Sturmbandführer Ernst Schäfer 1938–1939 leitete, gehörte Filchners nächste Expedition schon einer längst vergangenen Zeit an. Schäfer war eines der führenden Mitglieder der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, der in den bis dahin noch weitgehend unerforschten Osten Tibets auf die Suche nach einer arischen Urreligion und dem Ursprung der arischen Rasse ging.

Filchner hingegen wollte 1939 seine 1904 begonnenen erdmagnetischen Untersuchungen in Nepal abschließen, wo er das Angebot der dortigen Maharadschas angenommen hatte, die erste systematische Bodenvermessung des kleinen Königreichs am Fuße des Himalajas zu leiten. Aber anstatt seine geplanten Messungen fortsetzen zu können, wurde von ihm erwartet, Gold- und Erdölvorkommen zu finden. Zuvor schon an Malaria erkrankt musste Filchner schließlich 1940 wegen einer akuten Nierenerkrankung zur Operation in das britische Indien abreisen. Inzwischen hatte das Deutsche Reich einen Krieg mit Polen begonnen, das mit Großbritannien verbündet war. Obwohl Filchner die Ausreise nach Deutschland noch möglich war, blieb er lieber in Indien und begab sich in die britische Internierung, wohl auch deshalb, weil seine verheiratete Tochter Erika in einem benachbarten Camp ebenfalls interniert war. Bald schon durften sie in dem Camp von Satara zusammenziehen. Als das Camp 1946 aufgelöst wurde und seine Tochter nach Deutschland zurückkehrte, blieb Filchner auf eigenen Wunsch hin in Poona, wo er 1949 das Manuskript seiner Autobiographie beendete. Erst 1951 kehrte er aus gesundheitlichen Gründen nach Europa zurück, wo er sich mithilfe seiner Freunde in Zürich ansiedelte und dort bis zu seinem Tod am 7. Mai 1957 zurückgezogen lebte. Im selben Jahr erschien noch das Gemeinschaftswerk »Route-Mapping and Position Locating in Unexplored Regions«, das er 1906 aufgrund seiner Erfahrungen in Zentralasien begonnen hatte.

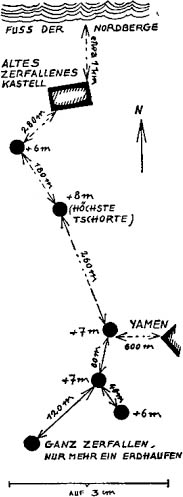

Vermessungsskizze der 3000 Jahre alten Besiedlung in der Dulan-Ebene (1937), Quelle: Filchner 1938, S. 103

In ihrer Fernsehdokumentation »Leidenschaft Tibet. Auf den Spuren des Forschers Wilhelm Filchners« aus dem Jahr 2002 beschreibt Jutta Neupert, wie das Kloster Kumbum nach seiner Schließung während der Kulturrevolution der Volksrepublik China verfiel und 90% der Gebäude zerstört wurden. Jahrzehnte später durfte sich dort wieder eine kleine Mönchsgemeinschaft ansiedeln, die im Jahr 2002 auf rund 450 Mitglieder angewachsen war. Als Neupert zu Beginn der Dreharbeiten in Kumbum den Mönchen eine Kopie von Filchners Dokumentation schenkte, kehrte ein historisch äußerst wertvolles Kulturgut wieder an seinen Ausgangspunkt zurück, das eine historische Lücke schloss, die einst durch die Kulturrevolution geschlagen worden war. Heute gehört das Kloster zu den herausragenden Kulturdenkmälern, die mit staatlichen Geldern aufwendig restauriert sind, um als neuer Tourismusmagnet möglichst viele zahlende Gäste anzulocken. Allerdings wurden Gebäude umgebaut und Straßen verbreitert, sodass der Charme des historischen Klosterensembles längst nicht mehr existiert. In diesem Zusammenhang haben Filchners Filmaufnahmen einen besonderen dokumentarischen Wert.

Für seine Verdienste in Tibet wurde Filchner 1911 die Ehrendoktorwürde der Königsberger Universität verliehen und 1937 der Titel Dr.-Ing. h. c. der Technischen Hochschule München. In der Antarktis tragen neben dem schon erwähnten Filchner Schelfeis das Filchner Kap nahe dem von Drygalski entdeckten Kaiser-Wilhelm-II-Land, die Filchner Berge in Neuschwabenland (Dronning Maud Land) und die Filchner Felsen östlich von Südgeorgien seinen Namen. Im Kurpark Bad Homburg erinnert ein Denkmal und in Gera die Wilhelm-Filchner-Straße an den Forschungsreisenden. Zum hundertjährigen Jubiläum seiner Antarktisexpedition entstand ein Open-Air-Theaterstück, das die Spannungen zwischen den Expeditionsmitgliedern analysierte und am 14. Juni 2012 an der Columbuskaje in Bremerhaven uraufgeführt wurde.

Filchners Nachlass befindet sich in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München, wo seine Tagebücher, umfassende Korrespondenzen, Fotos, Filme, Bücher und Erinnerungsstücke aus seinen Expeditionen sowie auch Neuperts Fernsehdokumentation aufbewahrt werden. Die wissenschaftlichen Aufzeichnungen sind in Potsdam deponiert.

Cornelia Lüdecke

VORWORT ZUR 12. AUFLAGE

Möge diese meine Expedition nach Zentralasien den Beweis verstärken, dass im deutschen Volk trotz Unglück und Not noch der alte Idealismus lebt und der Glaube an die eigene Kraft.

Zu den erfreulichsten Erfahrungen auf meiner Forschungsfahrt gehört es, dass mir von den Angehörigen der verschiedensten Nationen allenthalben hilfreiche Hand geboten wurde, sodass sich die Überzeugung in mir festigte, dass auch heute noch Achtung und Liebe für Wissenschaft und tätiges Forscherstreben lebendig geblieben sind. Und das beweist wiederum, dass bei gemeinsamer Verfolgung ideeller Ziele trennende Gegensätze am besten überbrückt werden.

Berlin, im Herbst 1931

Wilhelm Filchner

»OM MANI PADME HUM«

»Om mani padme hum«, diese sechs Silben, die ich diesem Buch zum Namen gab, bedeuten eine Bannformel, eine der kürzesten wohl und sicher die meistgesprochene, -geschriebene und -vervielfältigte auf dieser Erde. Mit Inbrunst und erstaunlich seltsamen Mitteln wird die unablässige Wiederholung dieser einen Formel in dem fernen Hochgebirgsland Tibet betrieben.

»Om mani padme hum« heißt zu Deutsch: »O Kleinod im Lotos!« Dieser Ausspruch ist das tägliche, stündliche, immerwährende Gebet eines Volkes und zugleich eines Glaubens. Der deutsche Tibetforscher Professor A. H. Francke hat den ursprünglichen Sinn dieses Gebetes ermittelt. Für die Bekenner des Lamaismus, nämlich die Tibeter und Mongolen, kommt nur die einheimische Erklärung der heiligen sechs Silben infrage, die jeder Silbe eine besondere magische Kraft beilegt. Die Treffsicherheit dieser Silben wird mit folgenden Worten gepriesen:

»Der (Welt-) Berg Ssumeru ließe sich wohl noch in der Waagschale abwägen.« –

»Das große Weltmeer ließe sich wohl tropfenweise erschöpfen.« –

»Die finsteren unermesslichen Wälder und Gebüsche des Schneereiches (Tibet, d. Verf.), in Asche verwandelt, ließen sich wohl stäubchenweise zählen.« –

»Eine Einfassung von hundert Meilen im Umfang, mit den feinsten Samenkörnern gefüllt, von denen täglich nur eines herausgenommen würde, könnte am Ende wohl leer werden.« –

»Ein zwölf Monate lang anhaltender, Tag und Nacht sich unaufhörlich ergießender Regen könnte wohl tropfenweise gezählt werden.« –

»Die Tugenden aber, die ein einmaliges Aussprechen der sechs Silben bewirkt, sind unberechenbar.«

1.

VON MOSKAU BIS CHORGOS

Eine höchst unerwartete Wirkung hatte meine Unternehmung, noch ehe sie wirklich begonnen. In Moskau hielt man mich für einen Sowjetkommissar! Diese Ehre verdankte ich meiner Reisetracht, die ich auf früheren Expeditionen erprobt hatte und im moskowitischen Winter auch bewährt fand: dunkelbrauner Lederanzug, Gamaschen, Pelzmütze. Nichts lag mir, weiß Gott, ferner, als den russischen Machthabern ins Handwerk zu pfuschen. Aber überall – nicht nur auf den Straßen, auch in den amtlichen Departements – wurde ich wieder und wieder als Kommissar der Sowjets angesprochen.