Om mani padme hum

- -

- 100%

- +

Endlich sehe ich meine fahrende Habe wieder.

Heute, am 8. März, geht in Kuldscha das Gerücht, die Stadt werde bald durch ein Erdbeben versinken. Diese unheimliche Prophezeiung wird durch Mongolen verbreitet.

Von Chorgos bis Kuldscha war seinerzeit durch die Russen eine telegraphische Verbindung geschaffen worden. Jetzt ist die Leitung vollständig verwahrlost. Und wo der jeder Entfernung spottende Zauber des Meldedrahts fehlt, ist Raum für eine uralte, dunkle Macht: das Gerücht. So wird jetzt hier u. a. erzählt, der Gouverneur von Sinkiang beschlagnahme alle Wagen für Kriegstransporte nach dem Osten! – Das wären ja verlockende Aussichten für mich ...

Am 13. März erhalte ich Nachricht, dass die zweite Rohfilmsendung in Deutschland finanziell gesichert ist und dass sie, über Tientsin, im Dezember in Kansu sein kann.

Eine anmutige Abwechslung harrt meiner noch für die Weiterreise. Der Zustand der Landstraßen in diesen Gegenden erlaubt ein Fahren nur in den Rinnen der Radspuren. Auf der Strecke Kuldscha–Tihwa–Lantschou wechselt nun die Radspurweite zu wiederholten Malen, und den Karren müssen deshalb auf dieser Linie, auf der ich doch vorwärtskommen möchte, jedes Mal andere Holzachsen eingesetzt werden. Von Kuldscha bis Tihwa mittlere Spurweite, bis Su-tschou breite, bis Lantschou ganz breite! Später hingegen, von Lantschou bis Sian-fu, muss die Spurweite immer wieder verengert werden! Das gibt Beschäftigung, wenn auch keine sinnreiche ...

Ich kann eine gute Telega, d. h. einen kurzen Planwagen, und drei Pferde für 2400 Ili-Rubel (entspricht ungefähr 900 Mark) kaufen. Die Wagen, von denen einer ein richtiger, ehemaliger deutscher Leiterwagen ist, werden in Ordnung gebracht. Der Letztere wird mit einem Plandach aus Matten überdeckt. Er soll die Instrumente aufnehmen, die an Seilen im Inneren aufgehängt werden.

Während der Vorbereitungen erleben wir eine ungewöhnliche Episode aus dem Dasein der Haustiere. Fünf Kühe attackieren einen Hund, der sich mit einem Kalb zu schaffen macht, stoßen ihn mit den Hörnern und trampeln ihn tot, ehe jemand eingreifen kann.

Am 27. März stehen die wohlbepackten Wagen fahrbereit. Die Lasten sind gleichmäßig verteilt; an Instrumenten stoßfrei aufgehängt: der magnetische Theodolit, der Hildebrand-Theodolit, der Filmapparat und zwei Kassettenkoffer. Der Leiterwagen, auf dem ich persönlich reise und den Iwan kutschiert, enthält: drei Filmkisten, eine Kiste mit photographischen und Filmreserveteilen, zwei Kassettenkoffer, den Filmapparat, die Theodolite, drei Stative, die botanische Presse, ein Zelt, eine Gebrauchskiste mit Kochgeschirr und Iwans Kiste. Der zweite Wagen, den Joseph lenkt und auf dem Beick sitzt, enthält: zwei Filmkisten, eine schwere Kiste mit Berechnungsformularen, Baro- und Thermograph, Erdinduktor, Meta-Brennstoff, zoologische Kiste, zoologischen Koffer, einen Ruhesack, Spiritusbehälter, einen zweiten Wagensack, einen Sack mit Reis und dergleichen mehr. Auf beide Wagen ist ferner gleichmäßig verteilt mein chinesisches Silbergeld, die sogenannten »silbernen Schuhe« – halbnussgroße Silberbrocken.

Ja, diese Instrumente! Sie haben mir viele Sorgen bereitet! Aber ohne sie wäre mein ganzer »Ausflug« zum Scheitern verurteilt gewesen. Und dabei wären sie beinahe gleich zu Anfang zum Teufel gegangen ...

Die letzten Tage vor der Weiterreise waren ausgefüllt mit Einladungen beim Dao-tai, mit dem ich sehr gut stehe. Sein Sohn studiert in Berlin Ingenieurwesen.

Kuldscha soll eine alte Mongolenstadt sein und ehemals »Stadt der goldenen Säule« geheißen haben. Die Bauten, in denen die Mongolenfürsten wohnten, hätten nahe dem Westende der jetzigen Stadt gestanden. Dort soll sich die erwähnte, ganz mit Gold bedeckte Säule befunden haben!

Das muss wirklich schon ein ganzes Weilchen her sein ...

3.

ZUM SAIRAM-NOR. MEIN WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM

In milder Märzluft verlassen wir am 28. März, begleitet von zwei gut aussehenden chinesischen Soldaten auf staubiger Straße Kuldscha. In der Ili-Niederung sind große Rauchwolken zu sehen.

Alljährlich setzt die Bevölkerung hier Schilfwälder und Gestrüpp des Flusstals in Brand, um Weideplätze für das Vieh zu erlangen.

Natürlich werden dadurch große Mengen von Enten-, Gänse- und Fasanennestern vernichtet. So nimmt das geflügelte Wild umso schneller ab, als die Fischer auch noch das alte Schilf anzünden, um sich von der Mückenplage zu befreien.

Abends treffen wir in der Kreisstadt Sui-ting ein, die etwa 45 Kilometer westlich von Kuldscha in einer Meereshöhe von 570 Metern liegt.

In Sui-ting und in Kure dürfen nur Chinesen innerhalb der Stadtmauern wohnen. Auch hier ist ein Missionshaus der Steyler Mission, das dem Pater Colomb unterstellt ist.

Der persische Flieder hat schon große Knospen, die wilden Aprikosen stehen in voller Blüte. Duft und Farben des Frühlings verschönen die unvollkommene Welt.

In und bei der Stadt viele Pappeln mit ungezählten Nestern der Saatkrähen; der Eiersegen hat schon begonnen. In der Nähe entströmen Felsrissen glühendheiße Schwefeldämpfe. Aus den Niederschlägen werden Soda und Salpeter gewonnen.

Mein erstes Ziel ist der Sairam-See, den ich über den 2500 Meter hohen Talki-Pass im Borochoro-Gebirge erreichen will.

Poststraße Prschewalsk–Ssassanowka nach dem Erdbeben; Straße mit Rad- und Hufspuren im Vordergrund (Foto: N. W. Gubareff)

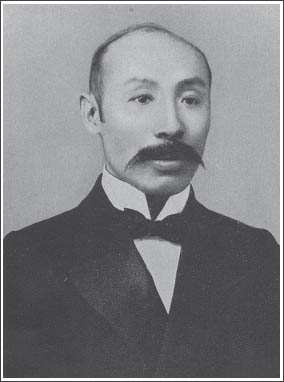

Fan Dao-tai, der Minister des Äußeren in Urumtschi; hingerichtet am 7.7.1928 (Foto: Wilhelm Filchner)

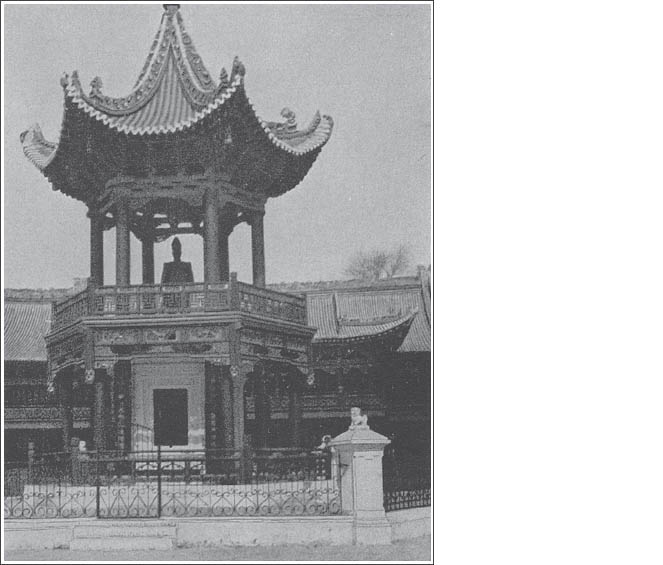

Denkmal für den Generalgouverneur von Sinkiang (Foto: Wilhelm Filchner)

Einen Tagemarsch von Sui-ting entfernt, erblicken wir am Fuß des Borochoro-Gebirges die Ruine eines alten niedrigen Turms. In früheren Zeiten diente er einer primitiven, aber damals ausreichenden Telegraphie: Er gab durch Feuersignale Nachrichten über Land. Von hier ab beginnt der Aufstieg in der Talki-Schlucht.

Mehrere Tage fahren wir auf leidlich guten Wegen bergan zwischen wilden Espen, Wildäpfeln und Fichten. Doch ist von den ehemals großen Wäldern nicht mehr viel übrig, da die Eingeborenen mit ihren Lagerfeuern recht unvorsichtig umzugehen pflegen.

In der oberen Knieholzzone zeigen sich Rehe, Luchse, Bären, Murmeltiere; auch der Schneeleopard ist hier zu Hause. Wilde Tauben gibt es in Hülle und Fülle. Viel Wacholder gedeiht, außerdem eine merkwürdige Pflanze, eine Sturmhutart, deren Wurzel giftig ist.

Frauen, die ihre Ehemänner schnell loswerden wollen, kochen die Wurzel, tauchen den Rock des Mannes in die Flüssigkeit und lassen ihn wieder trocknen. Zieht der Mann den Rock über, dringt das Gift durch die Poren in den Körper und vollendet das Zerstörungswerk in wenigen Stunden. Es ist das wahre »Nessusgewand«. Ich freilich habe keine Angst vor diesen Wurzeln; ich rechne mich zu den »geborenen« Junggesellen.

Droben auf dem verschneiten Kamm des Passes kommen wir zu einem kleinen Tempel, den die Borotala-Mongolen angelegt haben sollen. In seiner Nähe türmen sich drei Meter hohe Steinhaufen. Balken, Stöcke und Bretter mit Tuchwimpeln sind hineingesteckt und mit Schnüren untereinander verbunden. Diese Steine und sonstigen naiven Symbole wurden von den Eingeborenen mühsam nach der Passhöhe geschleppt und dort den Göttern geopfert.

Zu unseren Füßen dehnt sich der unendliche Sairam-See. Grellweiß leuchtet seine Eisdecke herauf. Er scheint sehr tief zu sein. Kein Trinkwasser für Menschen. Es wirkt abführend und schmeckt nach Glaubersalz. Doch die Tiere der Wildnis lieben es.

Zwei Stunden muss ich im eiskalten Wind hinter der Blockhütte stehen, bis endlich die beiden Wagen auf dem steilen Weg sich langsam heraufschieben. Die Pferde dampfen und müssen alle 20 Meter verschnaufen.

Zuletzt, als es gar nicht mehr geht, müssen alle fünf Pferde in einer Reihe nacheinander vor jeden der zwei Wagen gespannt werden. Gerade ist der Letzte der beiden auf der schmalen Plattform angelangt, gerade habe ich den Kutschern zugerufen, sie sollen Steine hinter die Räder legen, um ein Abrollen zu vermeiden, da sehe ich, wie Iwans Wagen, der mit den unersetzlichen Instrumenten, sich langsam in Bewegung setzt und auf dem zum See abfallenden Nordhang ins Rutschen kommt!

Der Atem stockt mir. Iwan wirft sich jammernd zu Boden, bekreuzigt sich und heult. Der Wagen aber, der jetzt ein ungeheures Tempo erreicht, schießt mit den wildgewordenen drei Pferden an der Deichsel in wahnsinniger Fahrt talwärts – über einen kurzen Sattel hinweg, einer kleinen Kappe zu, hinter der es keine Rettung mehr gibt.

Die verzweifelten Pferde versuchen beizudrehen. Doch vergebens, ihre Kraft reicht nicht aus, den Wagen aus seiner Bahn zu bringen, geschweige denn abzubremsen. Nur noch Sekunden, dann ist das Unglück geschehen! ...

Ich schließe instinktiv die Augen, um dieser Katastrophe nicht machtlos zuschauen zu müssen.

Machtlos – Katastrophe! Diese beiden Gedanken schießen durch mein Hirn. Denn hier ist alles verloren. Die Pferde tot, der Wagen zerschellt und all die kostbaren Instrumente zerschlagen! Die Expedition schon an ihrem Anfang gescheitert, an ein Weiterreisen ohne Instrumente nicht zu denken ...

Iwan, ein Bild des Jammers, heult und beteuert seine Unschuld, aber ich treibe ihn an, mitzukommen. So laufen wir, so rasch unsere Füße uns tragen, der Unglücksstelle zu, die unseren Blicken verborgen ist.

Trümmer und zuckende Glieder erwarten wir zu finden. Doch, was sehen wir?

Hinter dem Abhang, kurz vor dem tiefen Absturz zum vereisten See, hat sich ein 60 Meter breites, anderthalb Meter tiefes Schneeband gebildet – und dahinein sind Wagen und Pferde gerast!

Immerhin müssen die Tiere schwer verwundet, wenn nicht gar tot, und die Instrumente beschädigt sein!? Aber noch einmal haben wir ungeheures Glück. Zwar ragen nur noch die Köpfe der Pferde aus dem Schnee, und der Wagen liegt ganz auf der Seite, die Tiere bluten aus den Mäulern, vom Wagen ist fast nichts zu sehen; aber, gottlob, es gelingt uns, nach stundenlanger, mühevoller Arbeit die Pferde auszugraben und ohne schwere Verletzungen zu bergen.

Dann machen wir uns an den Wagen, der ganz zerlegt und Stück für Stück herausgeschaufelt werden muss.

Beick und ich schuften aus Leibeskräften, der Chinese Joseph bedient die Pferde; nur Iwan hindert uns an der Rettungsaktion, indem er ständig heulend meine Knie umklammert und meine Hände küssen will.

Ein paar kräftige Ohrfeigen, die Joseph ihm verabreicht, kühlen sein Temperament etwas ab und bringen ihn langsam zur Vernunft. Joseph ist’s dann auch, der einige Bretter aus dem Tempelchen holt, mit denen wir ein notdürftiges Lagerfeuer anzünden. Aber die erstarrten Glieder werden an diesem Tag nicht mehr warm.

Meine einzige Sorge gilt nun den Instrumenten. Der Filmapparat ist herausgefallen, auf einen Felsen aufgeschlagen und – nicht beschädigt! Noch viel besser erging es den andern Instrumenten: Der tiefe und weiche Schneepuffer hatte verhütet, dass etwas Ernstliches geschah.

Vor Dankbarkeit meinem gütigen Geschick gegenüber kann ich in dieser Nacht kein Auge schließen. Allerdings hätte ich auch so nicht schlafen können, weil wir keine wärmenden Decken mithaben und nun wie die Hunde frieren müssen.

Während der letzten Wochen ist Schnee gefallen. Der dämmernde Tag bringt Tauwetter. Der Weg wird so glatt und schlüpfrig, dass wir Mühe haben, die Wagen in die Ebene des Sairam-Sees hinabzubefördern, nach der kleinen chinesischen Siedlung San-tai am Fuß der von dem mächtigen Bergmassiv Tuchumtu gegen den See vorgetriebenen Schuttterrasse. Dort schließt ein Schmied die vielen Wunden des Wagens.

Kurz vor San-tai gehen die Pferde Iwans nochmals durch, und um ein Haar wäre der Instrumentenwagen den Steinhang hinab in den See gestürzt.

Infolge der schlechten Erfahrungen mit Iwan muss ich mich entschließen, von jetzt ab den Instrumentenwagen selbst zu kutschieren. So setzen wir vier Tage später, nachdem ich inzwischen meine ersten astronomischen und magnetischen Messungen beendet habe, den Weitermarsch programmgemäß ostwärts fort.

An einem der folgenden Abende untersuche ich Filmapparat und Kassetten auf Schäden. Gottlob, alles in Ordnung!

Neben uns lagert eine große Pferde- und Lastwagenkarawane. Die Wagen sind in Kralform aufgefahren. In der Mitte sind die Pferde und die Personenwagen geborgen. Es ist die gute alte Wagenburg, wie schon die alten Germanen sie »bauten«.

Der Weitermarsch vollzieht sich in staubgefüllter Luft über vollkommen unfruchtbares Gelände. Es geht über die niedrige Wasserscheide zwischen Sairam-nor und Ebi-nor. Hier läuft die Westgrenze der Dsungarei durch.

Der Abstieg im verwitterten Felshügelgelände führt in ein baum-, strauch-, wasser- und menschenloses Labyrinth. Antilopen in großer Zahl. Später öffnet sich das Tal, öde und kahl, ohne Wasser; es weitet sich immer mehr zu einem gewaltigen Talbecken, in dessen Mitte das chinesische Piket Sui-tai liegt.

Das Vorankommen wird langsam beschwerlich. Der Leiterwagen, den ich lenke, ist voll bepackt. Bremsvorrichtung hat er nicht, was sich bei der Talfahrt unangenehm bemerkbar macht.

Zudem werden die zwei bis drei Pferde, die sich damit abmühen, den Wagen vorwärts zu bewegen, zum ersten Mal in ihrem Leben als Zugtiere verwendet. Sie haben eine fanatische Neigung, die Deichsel zu zerschlagen, die sie nicht gewohnt sind. Und öfter gehen sie durch, ohne zu sagen, wohin.

Und diese schrecklichen Wege in Asien mit ihrer unbezwinglichen Vorliebe für ausgesprochene Gegensätze, bald Steigung, bald Gefälle, mit ihren Löchern und Unebenheiten, die schon Fußgängern Beschwerden bereiten! Außerdem absolviere ich ja auf dieser mehrere Tausend Kilometer langen Reise meine »Jungfernfahrt« als Kutscher ...

Dabei müssen wir täglich 50 bis 90 Li, also 30 bis 40 Kilometer, hinter uns bringen. Morgens in aller Herrgottsfrühe brechen wir auf und müssen sorgen, dass wir schon am Nachmittag unser Ziel erreichen, damit ich noch bei Tageslicht meine Messungen durchführen kann.

Während die Diener für Wagen, Pferde, Unterkunft und Verpflegung sorgen, laden Beick und ich die Geräte ab, stellen die astronomischen Instrumente auf, und dann beginne ich mit den Sonnenmessungen. Ist der Himmel bewölkt, bleiben mir oft nur wenige Minuten. Dieses Arbeiten unter Druck nach langem, anstrengendem Marsch ist nervenaufreibend. Nicht zuletzt auch deshalb, weil hier in Sinkiang die ganze Bevölkerung meinen wissenschaftlichen Messungen mit dem größten Misstrauen begegnet. Sobald sie die Instrumente sehen, kommen sie herbeigelaufen, stellen sich ringsherum, als wäre ein Degenschlucker angerückt, und beobachten genau, was ich anstelle. Alle glauben sie, ich sei aus Russland gekommen, um ihr Land zu vermessen, damit die feindlichen Heere später über gute Karten verfügen.

Zu allem Überfluss erscheinen auch noch die bildungshungrigen höheren und höchsten Beamten. Sie stellen die unmöglichsten und überflüssigsten Fragen, die man, nur um Ruhe zu haben, beantworten muss.

Natürlich erzähle ich ihnen nicht alles, was sie wissen wollen. Sonst wäre ich heute noch nicht zurückgekehrt. Aber einiges muss ich schon auspacken. – Und das soll nun auch, kurz gefasst, hier im Bericht geschehen, dem ich dabei freilich verschiedentlich werde vorgreifen müssen.

In erster Linie hatte ich mir vorgenommen, neben den völkerkundlichen und kulturpolitischen Beobachtungen vor allem astronomisch-erdmagnetische Messungen auszuführen, gleichzeitig aber auch die bisher unbekannten Strecken kartographisch aufzunehmen und sämtliche Lagerplätze und markanten geographischen Punkte der Höhe nach festzulegen.

Meine astronomisch-erdmagnetischen Messungen dienten dazu, das europäisch-westasiatische magnetische Triangulationsnetz an das chinesische und dieses wiederum an das indische anzuschließen.

Dabei waren die südöstlichsten Vermessungspunkte des europäisch-westasiatischen Netzes in jenem Erdbebengebiet zu suchen, das ich früher geschildert habe. Die nordwestlichsten Vermessungspunkte des chinesischen Netzes lagen an der chinesisch-tibetischen Grenze, am Westrand der chinesischen Provinz Kansu, in der Nähe des Kuku-nor. Das indische Netz umfasst außer einigen Punkten in Kaschmir ganz Indien südlich des Himalajas.

Diese drei großen Vermessungsgebiete mussten durch eine Kette von Stationen miteinander in Verbindung gebracht werden, und zwar in Zwischenräumen von nicht mehr als 50 Kilometern.

Die erste Kette, die zwischen dem europäisch-westasiatischen und chinesischen Netz einen Zusammenhang schaffen sollte, musste angelegt werden auf der Linie Kuldscha–Tihwa (Urumtschi)–Hami–An-hsi–Ping-fan–Sining-fu–Lussar. In den letztgenannten Städten fand ich Anschluss an die vom Carnegie-Institut durchgeführten Messungen sowie an meine eigenen, die ich vor 25 Jahren dort ausgeführt hatte.

Die Höhen der markanten geographischen Punkte wurden mit dem Siedethermometer festgelegt, die Routenaufnahmen aber, wie stets bisher, mit dem Fluidkompass vorgenommen.

In Lussar, wo ich den Winter 1926/27 verbrachte, führte ich später Serienmessungen durch zu dem Zweck, die Variationen der einzelnen magnetischen Komponenten zu bestimmen.

Im Frühjahr 1927 trat ich dann von Lussar aus den Vormarsch nach Tibet an, um zuerst möglichst weit nach Süden und Südwesten in dieses geheimnisvolle Land vorzustoßen und dann ungefähr in der Gegend von Lhasa zum Westvorstoß durch ganz Tibet anzusetzen, mit dem Marschziel Leh in Kaschmir.

Gerade diese ostwestlich verlaufende Strecke war für die magnetischen Messungen von besonderer Bedeutung. Die dort gelegte Beobachtungskette bildet eine Parallele zu meiner im Norden ausgeführten großen Vermessungslinie Kuldscha–Lussar.

Im Ganzen habe ich ungefähr 160 magnetische Stationen geschaffen. Diese Messungen basieren jeweilig auf der Festlegung der astronomischen Position mithilfe von Stern- oder Sonnenhöhenbestimmung und Monddistanzbeobachtungen. Im Allgemeinen nahm die Schaffung einer solchen Messstation fünf bis sieben Stunden in Anspruch, leidlich gutes Wetter vorausgesetzt.

Schwierig gestaltete sich die Arbeit bei Sturm, Nebel, Regen, in der Nacht, ganz besonders aber im Winter, wo das Arbeiten mit erfrorenen, völlig empfindungslosen Fingern zur Qual wurde.

Daneben habe ich auch gefilmt. Rund 20 000 Meter habe ich in China und Tibet gedreht, von Land und Leuten, ihrem Leben und Treiben, und bin dabei auch in das Innere eines Lamaklosters eingedrungen, dessen merkwürdige Gebräuche und Sitten nun im Bild festgehalten sind. Im Einzelnen wird davon noch manches in einem besonderen Band zu erzählen sein. Aus meinem großen Material ist ein Film zusammengeschnitten worden, der in Deutschland und dem Ausland zahlreiche Vorführungen erlebte und noch erlebt.

4.

TIHWA (URUMTSCHI), DER HAUPTSTADT SINKIANGS ENTGEGEN

Aber kehren wir zu unseren Märschen und Abenteuern zurück. Morgens in der Frühe geht’s wie alltäglich wieder los. Wir schaffen als Letztes die Instrumente, mit denen ich manchmal die ganze Nacht hindurch bis in den Morgen hinein zu messen hatte, auf die Wagen und rollen nun dem großen Schilfmeer in der Ebi-nor-Ebene zu.

Zwischendurch ist eine Wüste mit Saxaulvegetation und Tamariskensträuchern, die schon in Blüte standen, zu durchqueren. Dann fahren wir längere Zeit leicht bergab.

Nun wird es sandig und moorig, Bächlein schlängeln sich durch das Gelände. Wir betreten ein Tierparadies: Rostente, Kiebitz, Gambellwasserläufer, Bekassine, Wiesenschmätzer, Blaukehlchen, weiße und gelbe Bachstelzen, Wildschweine, Rehwild, Antilopen, Hasen, Fasanen, Steppenhasen, Nebelkrähen, Elstern, Turmfalken, Buntspechte: All das flattert, badet, rennt, fliegt, springt hier herum und freut sich seines Daseins.

Beick leidet unter Fieberanfällen. Er erhält Chinin. Ich empfange viele Besuche von russischen Kirgisen, die beim Kirgisenaufstand geflohen waren.

Schilfwälder ringsum, soweit das Auge reicht; unübersehbar, schwer beschreitbar für Menschen, beliebte Schlupfwinkel für Raubtiere, die ebenso zahlreich vertreten sind wie die Vogelwelt. Nicht zu vergessen die Räuberbanden, die sich den Gewohnheiten der Tiere angeglichen haben und es fertigbringen, in diesen undurchdringlichen Schilfwäldern zu hausen.

Meist besteht eine solche Bande aus 20 bis 50 Männern, die ausgezeichnet bewaffnet und gewohnt sind, ihr Leben in die Schanze zu schlagen und teuer zu verkaufen. Unerschrockene Kerle sind das, die ihre Operationsbasis mitunter weit drüben in Sowjetrussland haben.

Bereits in Kuldscha war ich vom Dao-tai vor diesen gefährlichen Gesellen gewarnt worden, und unser Begleiter aus San-tai führte jetzt zur Sicherheit gleich zwei Karabiner bei sich. Dabei war es uns von vornherein klar, dass wir einer starken Bande keinen genügenden Widerstand entgegensetzen könnten.

Diese Sumpfniederung hatte es in sich. Zur Bewässerung der Felder wird das Wasser einfach quer über die Straße »geleitet«, sodass zuweilen das, was sich dort Straße nennt, in einen tiefen Morast verwandelt war. Das Einbrechen der Wagen und Pferde wiederholte sich noch manches Mal, mit all der heilsamen, schweißtreibenden körperlichen Last, die diese Arbeit für uns mit sich brachte.

Kurz vor Dschin-huo überall Spuren von alten Wassergräben und Reisfeldern. Bei einem chinesischen »Fort« große kräftige Soldaten.

Beick, der wieder genesen ist, schießt sein Gewehr ein. Schwarze zahme Schweine weiden in der Nähe. Ihr Besitzer erhebt großes Geschrei, da er meint, Beick wolle seine Schweine töten. Aber der Mann ist bald beruhigt.

In der brunnenlosen Stadt – alles Wasser wird aus dem Geröllbett des gleichnamigen Flusses geholt – weilten wir drei Tage lang. Ich nahm dort eine Konstantenmessung vor und bestimmte ferner die Höhenlage der Stadt mit 340 Metern.

Eine nicht erfreuliche Erfahrung machte ich mit dem Kreismandarin von Dschin-huo, der mich sehr unhöflich empfing und die Messungen verbieten wollte. Ich schrieb nach Tihwa an die katholische Mission und bat um Hilfe und Fürsprache beim Generalgouverneur von Sinkiang.

Am 14. April 1926 verlassen wir sehr früh Dschin-huo, überqueren den Ausläufer eines versunkenen, stark verwitterten Felsgebirges und befinden uns bald in einer riesigen, mit Dünengruppen bestandenen Wüste.

Die Salzkruste des Bodens blinkt schmutzig weiß. Aus allen Richtungen wehen die Winde über die trostlose Weite. Daher auch die Unregelmäßigkeit der Dünen.

Im Norden ist die flimmernde Fläche des Ebi-nor zu erkennen, dessen Ufer ein Schilfmeer einfasst. Kumbulak, ein kleines Fort mit wenigen Bewohnern, liegt zwischen gewaltigen Dünen inmitten der Rieseneinöde, 270 Meter ü. d. M. Ohne Verlangen nach Einkehr ziehen wir vorüber.

15. April. In der Gegend von Kumbulak ist der Sand knietief. Die wenigen einsamen Bauten sind fast ganz darin begraben.

Anfangs schafften es die Pferde noch mit voller Kraft, die bis an die Achsen versinkenden Wagen schrittweise durch die Sandwüste zu ziehen, aber nach kurzer Zeit schon ging es einfach nicht mehr weiter. Versuchten wir durch Schieben nachzuhelfen, so sackten wir selbst bis über die Knöchel ein und stießen uns die Füße durch die Schuhe an den spitzen Steinen blutig.

Wir mussten schließlich immer alle vorhandenen Pferde vor einen Wagen spannen, den anderen also stehenlassen und nachholen. Diese »Etappen«-Fahrt kostete ungeheuer viel Zeit.

Die Lastkarren, die 3000 Dschin, d. i. 4500 russische Pfund, schleppen, spannen oft bis 15 Pferde vor. Bei Regen sind die großen Salzflächen aufgeweicht. Der dadurch entstehende Sandbrei ist so zäh, dass die Wagenführer es vorziehen, mit der Weiterfahrt zu warten, bis die Straßenoberfläche wieder trocken ist.

Das Schlimmste ist der Mangel jeglichen Wassers, der uns die Weiterfahrt zur Qual machte. Aber wir mussten durch, denn wehe der erschöpften, halb verdursteten Karawane! Sie wird von den erstklassig berittenen kleinen Räuberbanden der Wüste unbarmherzig angegriffen und niedergemetzelt.