Om mani padme hum

- -

- 100%

- +

Diese ungeheure, unterirdische Arbeitsleistung kann sich nur der vorstellen, der selbst einmal versucht hat, im Wüstensand nach Wasser zu graben. Mithilfe dieser Wasserlöcher wird nicht nur der Wasserbedarf in den Oasen ergänzt; sie ermöglichen auch den Transport großer Menschenmassen durch die todbringende, wasserlose Gegend. Ich schätze, dass an dem größten dieser Zisternenlager gleichzeitig rund 800 Kamele und 10 000 Mann getränkt werden können.

In Hami erreichten wir den Hauptwaffenplatz des Generalgouverneurs von Sinkiang, dessen Politik sich damals mit der antibolschewistisch eingestellten des Chinesischen Auswärtigen Amtes in Peking deckte. Das 940 Meter hoch gelegene Hami ist der östlichste Eckpfeiler Sinkiangs, Chinesisch-Turkestans, in dem gegen 30 Mischstämme wohnen: Mongolen, Mandschus, Turkestanen und Chinesen, die Vertreter zweier wesensfremden Kulturen und Völkerfamilien. Den größten Prozentsatz stellen die Turkestanen. Sie sprechen Türkisch und sind Islambekenner. In den meisten größeren Städten Sinkiangs finden sich aber auch einzelne Russen, die der Bolschewismus aus ihrem Heimatland vertrieben hat.

Hier in Hami lässt sich der stumme Kampf zwischen den Chinesen, die nach Westen drängen, und den Turkestanen, die nach Osten streben, in seiner Auswirkung beobachten. Wie in Tihwa sind auch hier die höheren Beamtenstellen auf Turkestanen und Chinesen verteilt. Der Dienst wickelt sich im Allgemeinen reibungslos ab. Wer aber hinter die Kulissen sieht, vermag festzustellen, dass sich manchmal doch Dinge ereignen, die auf neue, bevorstehende Kämpfe zwischen Chinesen und Turkestanen schließen lassen.

Die Turkestanen überragen die Chinesen erheblich an Gestalt. Kraft ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit treten sie im Verkehr mit den Söhnen des Reiches der Mitte bestimmt und fordernd auf. In China leben ungefähr 30 Millionen Mohammedaner, von denen einige Millionen auf Sinkiang und Kansu entfallen; rassenmäßig sind jedoch auch diese Mohammedaner Chinesen. Für ihre nationale Einstellung kommt ausschließlich das religiöse Bekenntnis in Betracht. In Westchina werden diese Mohammedaner Hui-Hui genannt; sie gelten als besonders fanatisch, und China hat im Lauf des letzten Jahrhunderts viele schwere Kämpfe mit diesen Glaubensstreitern zu bestehen gehabt. Die Hui-Hui haben sogar wiederholt den Bestand des chinesischen Reiches ernstlich bedroht.

Auch Kansu, dem wir auf unserer Fahrt zustreben, beherbergt einen großen Prozentsatz von Mohammedanern. Diese sind entweder eingewanderte Nachkommen der Türken oder Flüchtlinge, die sich nach den letzten großen Mohammedaneraufständen hier angesiedelt hatten. Kraft ihrer glänzenden Organisation und ihrer Einigkeit haben sie es verstanden, sich des fruchtbarsten Bodens zu bemächtigen, den größten Teil des Handels an sich zu reißen, besonders in Pelzen und Wolle, und die ganzen Karawansereien längs der Hauptwege ihren Glaubensgenossen in die Hände zu spielen. Sogar der Nachrichtendienst, der in Zentralasien eine nicht geringere Rolle spielt als in Europa, ruht als Monopol in den Händen der Muselmänner.

Die Chinesen, die sich in Kansu hauptsächlich innerhalb der großen Chinesischen Mauer angesiedelt haben, bilden den Hauptteil der Bevölkerung. Die chinesische Regierung hat von jeher den allergrößten Wert darauf gelegt, Kansu fest in der Hand zu behalten.

Kansu wird von ihr nicht nur als die Wiege des chinesischen Reiches betrachtet, sondern auch als wichtige Ausfallspforte nach dem Westen, entlang der uralten Seidenstraße. Ein Verlust Kansus wäre für die chinesische Regierung gleichbedeutend mit dem Aufgeben aller westlich des alten eigentlichen Reichs gelegenen Riesengebiete, die noch heute geographisch zu China gehören.

Kansu war seinerzeit die Operationsbasis des sowjetfreundlichen chinesischen Marschalls Feng-Yu-Hsiang, der während der Hochblüte des Bolschewismus eine Verbindung mit den Sowjetrepubliken via Sinkiang anstrebte. Der Generalgouverneur von Sinkiang vereitelte jedoch dieses Programm, und so gerieten Kansu und Sinkiang in heftige Fehde.

Ungefähr auf halbem Weg zwischen Hami und An-hsi, im Herzen der Wüste Gobi, liegt, 1980 Meter ü. d. M. Schin-schin-schja, die Grenzfeste Sinkiangs, die den ersten Ansturm der Kansu-Truppen aufhalten sollte. Die niedrigen Kasernenbauten sind in einem engen Pass untergebracht, und schon von ferne hört der Fremde die Trompetensignale der einige Hundert Mann starken Garnison.

Ein eigenes Telegraphenamt verband Schin-schin-schja und Sinkiang. Telegramme nach Sinkiang waren der Zensur unterworfen. Auf den Höhen ringsum waren Befestigungen angelegt. Die Soldaten schienen an diesem »Wüstenkrieg« wenig Freude zu haben. Täglich desertierten viele aus der Grenzgarnison und versuchten, nach Hami zu entkommen. Ich war selbst Zeuge, als ein paar Dutzend Soldaten von einer Höhe aus einigen Kameraden, die sich gerade hamiwärts empfehlen wollten, gute Wünsche nachriefen. Die Desertion selbst scheint sich sehr friedlich abzuspielen. Ein Unteroffizier trieb die Fahnenflüchtigen sogar zu Umsicht und Eile an, da man sie sonst wieder einfangen werde!

Viele dieser Flüchtlinge erreichen ihr Ziel überhaupt nicht. Der Marsch durch die Wüste bedeutet für jeden Unkundigen den sicheren Tod. Der Wanderer bricht meist auf den großen Etappen von einem Wasserplatz zum anderen zusammen und findet sein Grab im ewigen Sand! Auf unseren Wüstenmärschen trafen wir manchen Flüchtling am Weg, der infolge Ermüdung, Hunger und Durst mit dem Tod rang.

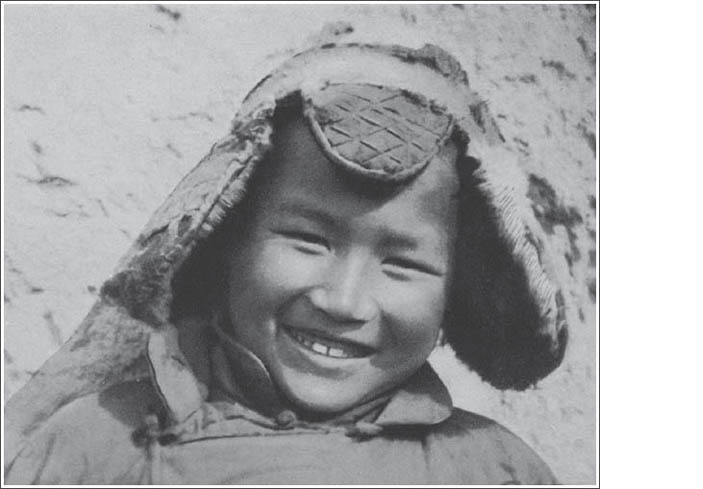

Es begegneten uns hier aber auch Auswanderer aus Kansu, die nach dem billigeren Sinkiang übersiedeln wollten. Sie erzählten uns, dass sie der Armut entfliehen wollten. Meist handelte es sich um Ackerbauern, die derart mit Steuern belastet waren, dass sie nur zu gern den heimischen Herd mit einer ungewissen Zukunft vertauschten. Vieh, Pferde und Mobiliar hatten sie verkauft; einige hatten sogar ihre Töchter verschachert, um Zehrpfennige für die große Reise zu haben. Ihre Armut war dennoch trostlos. Manche von ihnen schleppten kleine Kinder auf dem Rücken mit, während die »Reichen« unter diesen Armen wenigstens noch über einen Esel verfügten, der zuweilen zu beiden Seiten kleine Kästen trug, aus denen harmlose Kindergesichter herausschauten. Die Kleinen wussten noch nichts von dem Lebenskampf, in den sie hineinwuchsen.

Mitten in der Wüste begegneten uns diese Trupps, durchweg zerlumpt, mit schweren Lasten bepackt, bei jedem Schritt bis über die Knöchel im Sand versinkend. Meist mussten sich die armen Frauen totschleppen; der Mann, der Herr, trug höchstens ein Wassergeschirr!

Die Leiden und Mühsale der Flüchtlinge sind ganz ungeheuer. Nur der von Jugend auf an die schwersten Entbehrungen gewöhnte Körper vermag solche Qualen zu überwinden, die uns Europäern unfassbar erscheinen.

Der Kommandant von Schin-schin-schja hatte befohlen, die wehrhaften, kräftigen Männer unter den Flüchtlingen auszumustern, sie in Uniformen zu stecken und der Grenzgarnison zuzuweisen. Das war die größte Enttäuschung für die Familienväter, die ihre Heimat doch einzig in der Hoffnung verlassen hatten, den Lasten in Kansu zu entfliehen und ihr kümmerliches Dasein unter günstigeren Lebensbedingungen in Sinkiang fristen zu können.

Um der Gerechtigkeit willen möchte ich aber doch betonen, dass der Generalgouverneur in Tihwa Maßnahmen getroffen hatte, alle die Flüchtlingsscharen, die von Kansu herbeiströmten, zielbewusst und planmäßig im Westen Sinkiangs und in der Gegend von Tihwa anzusiedeln. Die Abwanderer von Kansu stellen im Allgemeinen ein sehr übles Pack dar. Der bessere Teil der Leute bleibt meist schon im Nordwesten von Kansu hängen, also in den großen Städten zwischen Liang-tschou und An-hsi.

Es bedarf kaum des Hinweises, dass die Soldateska in Schin-schin-schja, die zum großen Teil aus solchen Verzweifelten besteht, keine Zierde dieser Garnison ist. Der Anblick jener Enterbten war oft grauenerregend. Sie waren von allem entblößt; jede Lebensfreude war ihnen verkümmert. Die größte Erbitterung herrschte über die unerschwinglich hohe Opiumsteuer, die auch jene hatten zahlen müssen, die niemals Opium angebaut hatten. So gab es nur einen Weg – die Flucht!

Und alle wollten sie nach Ili ziehen, dem gelobten Land, da Milch und Honig fließt. Doch Ili war weit. Wem es jedoch gelang, das Land der Hoffnung zu erreichen, der war gut aufgehoben. Denn Ili ist reich und das Leben dort billig, der Boden außerordentlich fruchtbar.

Aber was mussten diese Flüchtlinge ertragen haben, wenn schon wir, die wir mit zwei Leiterwagen fahren konnten, unter den klimatischen Unbilden und der Trostlosigkeit der Wüste zu leiden hatten! Die Sonne sandte sengende Strahlen vom Himmel, aber der kühle Wüstenwind gebärdete sich als ein weit ärgerer Feind; denn er peitschte feinen Sand und Staub auf Hände und Gesicht, wo sie wie Millionen Nadelstiche wirkten. Auch die Schneebrillen boten kaum noch Schutz. Jetzt wurde die Durchführung der Messungen zur Qual, besonders auch deshalb, weil der feine Sandstaub sogar durch die beste Verpackung Einlass fand und die Instrumente daher zu allem Überfluss täglich gereinigt werden mussten. Dabei litten wir wirklich keinen Mangel an Pflichten und Arbeit!

Ein überwältigend-schauerliches Bild bieten die Wüstengewitter. Sie brechen so plötzlich herein, dass niemand sich schützen kann. Was war zu tun? Wir stellten wegen des feuergefährlichen Filmmaterials die Wagen möglichst weit voneinander auf. Falls der Blitz einschlug, war so wenigstens nicht alles verloren.

Mit rasender Geschwindigkeit wälzten die tief herabhängenden dunklen Wolken heran, schwarz und tiefbraun getönt; Blitz um Blitz sauste hernieder und beleuchtete die trostlose Landschaft gespenstisch. Der Donner krachte wie schweres Geschützfeuer. Solche Wetter dauern in dieser Zone durchschnittlich eine Stunde lang; dann setzt prasselnd ein wolkenbruchartiger Regen ein. In wenigen Minuten hat er die dürre Sandwüste in einen großen zähen Sumpf verwandelt. Das Wasser sackt verhältnismäßig rasch ab, doch wird der Marsch mit den schwer beladenen Wagen noch viel mühseliger als vorher.

Mehrere Monate Wüstenleben hatten wir endlich hinter uns. Eines Morgens erblickten wir in der Ferne eine lockende Oase, dahinter ansteigende Berge ...

Das war An-hsi, 1300 Meter hoch gelegen, am Fuß der nördlichen Ausläufer des Richthofengebirges. Wie glücklich atmete ich auf, diesen Marsch bewältigt zu haben! Aber gleich bedrängte mich die bange Frage: Wie wird mich das offizielle Kansu aufnehmen? Ich komme doch aus Sinkiang, also direkt aus dem Lager des Feindes!

Mit gemischten Gefühlen ritt ich durch das Stadttor von Anhsi. Aber ich hatte wieder einmal Glück. Der höchste Mandarin war gerade verreist, und so ließ man mich nach Vorzeigen meines chinesischen Passes unbehelligt passieren.

Die nächste Stadt, Su-tschou, war bald erreicht. Sie liegt 280 Meter höher als An-hsi. Dort traf ich bereits einen Herrn der Steyler Mission, der mir von dem katholischen Bischof Buddenbrock aus Liang-tschou in liebenswürdiger Hilfsbereitschaft entgegengesandt war. Er sollte mir bei der Grenzüberschreitung in Kansu Weiterungen mit den Behörden und unnötigen Aufenthalt nach Möglichkeit ersparen. Das war ein großer Dienst. Es gab keinerlei Schwierigkeiten, und ich konnte jetzt meine wissenschaftlichen Messungen unter erheblich angenehmeren Umständen als bisher durchführen.

Die Wegeverhältnisse wurden aber schlechter, da gewaltige Geröllfelder überquert werden mussten; dazu trat die mit Rücksicht auf die empfindlichen Instrumente notwendige behutsame Fahrt. Beides brachte Zeitverlust.

In Kan-tschou (1560 Meter ü. d. M.), das der Provinz den Namen gibt, wurde ich von den chinesischen Behörden höflich aufgenommen und fand neben wohltuendem Verständnis für meine Arbeiten gastfreundliches Quartier in der katholischen Mission, die sich dort einen großen Wirkungskreis geschaffen hat.

Ebenso erfreulich war der Eindruck in Liang-tschou, wo ich in Hsi-siang, dem katholischen Bischofsitz, der Kan-tschou um 200 Meter überragt, mehrere Tage rasten durfte. Der Bischof Buddenbrock hatte die Güte, mir für meine Reise bis Sining-fu Geldmittel vorzustrecken, obgleich er sich selbst in finanziellen Nöten befand, da die Verbindung mit der Küste infolge des chinesischen Bürgerkriegs unterbrochen war.

Ping-fan war mein nächstes Ziel. Wir bewegten uns hier auf der Hauptstraße. Ortschaften und Herbergen in Hülle und Fülle! Nur der Weg war miserabel. Die vielfach versumpften und tückischen Stellen mussten mit Vorsicht umfahren werden.

Außer den Ortschaften fallen dem Wanderer vor allem festungsartige Bauten auf. Sie sind ungefähr einen Kilometer voneinander entfernt angelegt und von Feldern umgeben. Sie wurden zumeist während der Mohammedaneraufstände erbaut. Ganze Familien haben sich in diese drei bis vier Meter starken und sechs bis acht Meter hohen Ringmauern zurückgezogen, auf deren Ecken Verteidigungstürme aufragen. Ein schmaler Zugang mit eisenbeschlagener massiver Tür, der fast stets verrammelt ist, führt ins Freie.

Bald verlassen wir die Ebene, überqueren einen leichten Pass des Richthofengebirges und kommen ins Wassergebiet des Huang-ho. Dem Bett des Ping-fan-ho folgen wir abwärts und erreichen Ping-fan (2140 Meter ü. d. M.). Diese Stadt war mit Militär aller Gattungen und Kriegsmaterial bis in die letzten Winkel vollgepfropft. Wir hatten Mühe, uns durch dieses bunte Gewirr hindurchzuarbeiten.

Man hatte mich vor Ping-fan gewarnt. Der Stadtkommandant sollte auf höheren Befehl Fremde nicht nach Kansu durchlassen. Es waren Kassandrarufe! Ich wurde angenehm enttäuscht. Die chinesischen Beamten gaben mir nach Prüfung meines Passes ohne Weiteres die Erlaubnis, den Weg nach Sining-fu fortzusetzen.

Ehe wir nun den Weitermarsch antreten, möchte ich an dieser Stelle einige Worte über die Vorbereitungen sagen, die Marschall Feng-Yu-Hsiang getroffen hatte, um eine möglichst gute Verbindung zwischen Kansu und Sinkiang zu schaffen. Es war geplant, auf dieser Strecke in Automobilen größere Truppenmengen nach Sinkiang zu werfen. Der Marschall hatte zu diesem Zweck von Lantschou aus eine Automobilstraße anlegen lassen, die über Ping-fan, Liang-tschou, Kan-tschou bis An-hsi führte und noch weiter in Richtung Schin-schin-schja ausgebaut werden sollte. Die Bewohner sämtlicher an dieser Strecke liegender Ortschaften waren zwangsweise zum Wegebau herangezogen worden; Oberleitung und Bewachung lagen in den Händen der bewaffneten Macht. Militärpatrouillen kontrollieren bei Tag und Nacht die Übergänge, liegen zum Teil im Hinterhalt, ähnlich unseren Autofallen, und fahnden nach Fahrzeugen, die es wagen, die Autostraße widerrechtlich zu benutzen.

Die Heeresstraße geht über Lößboden, hat eine durchschnittliche Breite von acht Metern, ist eben und soll nur dem Automobilverkehr dienen. Zu beiden Seiten der Kunststraße sind tiefe Gräben gezogen, um die Fuhrwerke der Bauern vom Befahren abzuhalten.

Dort, wo die Straße, die nach Fertigstellung eine Länge von 1500 Kilometern haben wird, über breite Geröllflussbetten führt, sind die größeren Steine entfernt; aus ihnen werden als Seitenschutz meterhohe Mauern errichtet. Klugerweise war man von vornherein darauf bedacht, die Straße dem Gelände anzupassen und größere Steigungen zu vermeiden. Über Gießbäche und Flüsse führen stabile Holzbrücken. Die Steigungen dieses Autoweges sind nicht groß. Er kreuzt zahlreiche Ortschaften.

Wir setzen jetzt unseren Weg nach Süden hin fort, verlassen den Ping-fan-ho und die Hauptstraße, überqueren zwei hohe Pässe und treffen am Sining-ho, einem von Westnordwesten kommenden Nebenfluss des Huang-ho, auf das Dorf Oau-ya-i. Auf dieser Strecke setzte der ungleiche Kampf mit den steilsten und elendsten Wegen ein, die ich je mit Wagen befahren habe. Der Lößboden ist ein gefährlicher Feind. An schauerlichen Abgründen, tiefen Lößdurchbrüchen, die nur notdürftig mit Faschinen überdeckt waren, mussten wir vorüber. Nie zuvor hatte ich mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Ich schwitzte Wasser und Blut und wundere mich noch heute, dass ich mit meinem bremsenlosen Wagen diesem Labyrinth lebendig entronnen bin. An einigen Stellen stießen wir auf Arbeitertrupps, die Wegregulierungen vornehmen sollten. Allüberall fühlt man hier eine starke Hand, hinter der der feste Wille steht, das Wegenetz Kansus zu verbessern und damit den Verkehr zwischen den einzelnen Siedlungen zu heben. Naturgemäß spielt bei diesen Verbesserungen der militärische Gesichtspunkt die Hauptrolle.

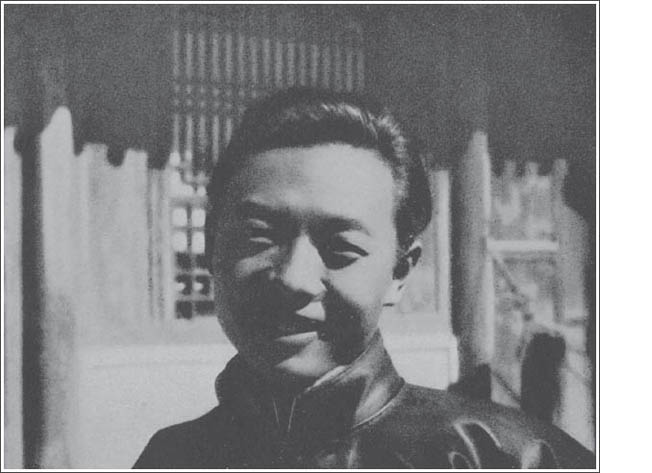

Der Dao-tai von Sining-fil (Foto: Wilhelm Filchner)

Mein chinesischer Freund Lü; Lussar (Foto: Wilhelm Filchner)

Tibeterjunge aus Lussar (Foto: Wilhelm Filchner)

Leiche einer Leprakranken aus Kumbum (Foto: Wilhelm Filchner)

Von Lau-ya-i ging es den Sining-ho aufwärts bis nach dem 2100 Meter hoch gelegenen Sining-fu, dem ich schon in den Jahren 1903–05 einen langen Besuch abgestattet hatte. Schon damals hatte ich dort und in Nordost-Tibet magnetische Messungen durchgeführt.

Der Dao-tai von Sining-fu, ein Vertrauensmann des Marschalls Feng-Yu-Hsiang, ein glühender chinesischer Patriot, der mit eiserner Hand die Zügel der Regierung führt, nahm mich unter seinen besonderen Schutz. In seinem Haus lernte ich Lü kennen, einen chinesischen Salzmandarin aus dem nahen Pilgerort Lussar, dem Vorort des berühmten Klosters Kumbum. Mit Lü, der fließend Englisch spricht und ein modern gebildeter Chinese ist, verband mich bald herzliche Freundschaft. Mit seiner Hilfe wurde es mir möglich, im November nach Lussar zu reisen und dort ein Unterkommen zu finden. So konnte ich den Winter 1926/27 im Kloster Kumbum an der chinesisch-tibetischen Grenze verbringen und hier meine Messungen programmgemäß durchführen.

In Sining-fu trat ich übrigens in nähere Verbindung mit dem General Ma, einem Vetter des gleichnamigen Generals in Kantschou. General Ma ist Führer der mohammedanischen Truppen, daneben auch chinesischer Ministerresident für Tibet. Dieser ebenso energische wie rücksichtslose mohammedanische General spielte auch in dem vor einigen Monaten zu Ende gegangenen Mohammedaneraufstand in Kansu eine führende Rolle.

7.

LUSSAR. TAGE DER KRANKHEIT UND NOT

In dem 2500 Meter hoch gelegenen Lussar fand ich Unterkunft im Haus einer Mohammedanerfamilie. Es bestand aus ganzen zwei winzigen Räumen. Die Papierfenster fehlten. Wind und Kälte hatten Tag und Nacht freien Zutritt. Als Schlafgelegenheit diente ein K’ang, das ist eine meterhohe hohle Liegestätte aus Lehm, die von der Außenseite des Hauses her mit Stroh angeheizt werden kann. In dem zweiten Raum befand sich ein alkovenartiges Loch mit einer Liegestatt aus Brettern, darunter ein kleiner Hohlraum. Vor den öden Fensterhöhlen lag ein enger gepflasterter Hof, auf dem ich meine astronomischen Beobachtungen und magnetischen Serienmessungen ausführte.

Die Mohammedanerfamilie bestand aus dem Hausherrn, zwei Frauen und einer Anzahl kleiner Kinder. Täglich kam viel Besuch, und oft genug wurde ich durch den ohrenbetäubenden Lärm, den die Familie und ihr Anhang fast ununterbrochen verursachten, bei meinen Arbeiten empfindlich gestört. Noch war kein Schnee gefallen. So war wenigstens das Wetter erträglich.

Mithilfe von Schwarzpapier stellte ich mir eine kleine provisorische Dunkelkammer her, in der ich täglich Aufnahmeproben entwickelte. Im Übrigen beschäftigten mich entweder magnetische Messungen, oder ich ging zum Kloster, um dort meine Studien zu machen.

Kumbum ist das größte Kloster Amdos. Vor dem Mohammedaneraufstand zählte es 7000 Mönche, heute nur noch 3600, also nur 300 Mönche mehr als das Kloster Labrang. Schon vor 23 Jahren hatte ich diese Stätte liebgewonnen. Auch jetzt fand ich im Kloster noch manchen Bekannten vor, der mich freundlich willkommen hieß. Die liebevolle Aufnahme, die mir dort wiederum zuteilwurde, verdanke ich nicht zuletzt der Vermittlung meines Freundes Lü sowie des Dao-tai von Sining-fu. Beider Fürsprache vermochte den Marschall Feng-Yu-Hsiang zu bestimmen, mir Sondervergünstigungen einzuräumen, die sonst wohl kaum einem Europäer zuteilwürden.

Eines Tages traf sogar der diplomatische Vertreter des Marschalls zum Besuch des Klosters ein. Bei dieser Gelegenheit ließ mir der Marschall durch den Mund seines Vertreters nochmals die ausdrückliche Versicherung geben, dass er alles tun werde, was in seiner Macht stehe, um meine Arbeit zu fördern.

Meine nächste Sorge galt der Heimsendung der von mir aufgenommenen Filme. Der einzige verfügbare Weg führte quer durch China zur Küste. Doch würden die Filme die kämpfenden Fronten glücklich passieren? Die Hoffnung war gering. Und jetzt war es wiederum Marschall Feng-Yu-Hsiang, der mir großmütig die Wege ebnete. Nach Rücksprache mit dem chinesischen Postmeister von Kansu, dem Italiener Guaita in Lantschou, erteilte er die Erlaubnis, meine Filme regelmäßig, hundertmeterweise in kleine Kistchen verpackt, mit der Post quer durch die Kampfzone nach Tientsin an das deutsche Konsulat zu senden. Von hier aus sollten die Päckchen dann auf dem Seeweg nach Deutschland weitergeleitet werden.

Ein Schreiner in Tankar stellte 200 kleine Kistchen her, die ich mit genauen Adressen in englischer und chinesischer Sprache versah und nach und nach mit belichtetem Film wohlverpackt nach Sining-fu bringen ließ, wo sie der Post übergeben wurden. Der Postmeister von Sining-fu wetteiferte mit dem Telegraphendirektor der gleichen Stadt, mir in jeder Weise entgegenzukommen. Nicht herzlich genug vermag ich für all die Freundschaft und Güte zu danken, die ich während meines Aufenthaltes in Kansu von den dortigen Behörden erfahren durfte. Besonders herzlichen Dank aber schulde ich meinem Lü, der sich vom ersten Tag an meiner wie ein wirklicher Freund angenommen hat. Er suchte gewiss keinen Vorteil, denn er wusste, dass ich fast mittellos war. Wie oft lud er mich in sein Haus ein, wo er mir, dem die chinesische Kost im Allgemeinen wenig bekömmlich ist, eine europäische Eierspeise bereiten ließ. Seine hübsche, kluge Frau, eine vorzügliche Wirtin, überwachte selbst die Zubereitung des Mahls, um meinen Geschmack zu befriedigen. So lebten wir harmonisch und ohne größere Sorgen, bis der erste Schnee fiel.

Mit dem Einbruch des Winters begann eine schwere Zeit für mich. Meine Kleider waren durch die bisherigen strapazenreichen Reisen stark abgenutzt und vielfach durchlöchert. Da meine Wohnung keine Heizvorrichtung hatte, musste ich erbärmlich frieren. Auch mit der Ernährung stand es schlecht. Hunger und Kälte sind böse Gäste!

Ansässige Tibeter brachten mir zwar jeden Morgen etwas Milch, zu der ich selbst einige mohammedanische Flachbrote erstand. Dann und wann gelang es wohl auch, einige Eier aufzutreiben.

Die Flachbrote scheinen nun meinem Magen nicht zuträglich gewesen zu sein; denn sehr bald funktionierte die Verdauung nicht mehr. Das war bedenklich, da der ganze Vorrat an Abführmitteln aufgebraucht war. Eine empfindliche Lücke in meiner Apotheke! So steigerten sich die Beschwerden; sie mögen den Boden für das spätere Unheil bereitet haben.

Die Kälte nahm zu, der strenge Winter brachte viele Härten. Aber meine Arbeit durfte deshalb nicht ruhen. Auf dem flachen Dach des den ganzen Ort überragenden Hauses hatte ich einen Barographen und einen Thermographen aufgestellt, um die Luftdruckänderungen und die Temperaturschwankungen automatisch zu registrieren. Allwöchentlich mussten die Apparate neu aufgezogen und die Registrierstreifen gewechselt werden. An einer sicheren Stelle, vor den Unbilden der Witterung einigermaßen geschützt, waren die Chronometer eingebaut, die ganz besondere Pflege und Sorgfalt forderten.

Zuweilen besuchten mich Einheimische, so der Polizeichef, dem in erster Linie die Bekämpfung des Grenzschmuggels oblag, einige chinesische und mohammedanische Kaufleute oder durchreisende Freunde des Dao-tai aus Sining-fu. Manchmal kamen auch Mönche aus dem nahen Kumbum, um medizinische Hilfe zu erbitten. Ich stand ohne mein Zutun im Ruf eines guten Arztes; so häuften sich bald die Besuche von Kranken und Hilfsbedürftigen. Ich wandte alle Beredsamkeit auf, um den Leuten klarzumachen, dass mein Titel mit der Heilkunst nicht das Mindeste zu tun habe. Sie schüttelten jedoch ungläubig den Kopf und sagten: »Du bist ein Doktor und wirst es schon recht machen!« So kommt man zu unerwarteten Ehren.