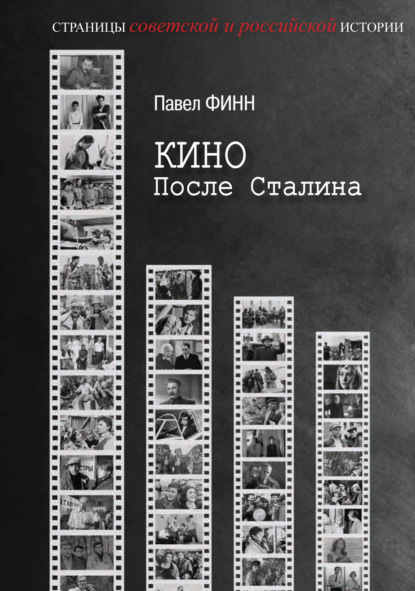

Кино после Сталина

- -

- 100%

- +

© Финн П.К., 2024

© Фонд поддержки социальных исследований, 2024

© МИА «Россия сегодня», иллюстрации, 2024

© Государственный центральный музей кино, иллюстрации, 2024

© Музей Москвы, иллюстрации, 2024

© Российский государственный архив литературы и искусства, иллюстрации, 2024

© Российский государственный архив новейшей истории, иллюстрации, 2024

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2024

© Скоробогатов П., дизайн обложки, 2024

© Политическая энциклопедия, 2024

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!Кем написан был сценарий? Что за странный фантазерэтот равно гениальный и безумный режиссер?Как свободно он монтирует различные кускиликованья и отчаянья, веселья и тоски!Он актеру не прощает плохо сыгранную роль —будь то комик или трагик, будь то шут или король.О, как трудно, как прекрасно действующим быть лицомв этой драме, где всего-то меж началом и концомдва часа, а то и меньше, лишь мгновение одно…Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!..…Я люблю твой свет и сумрак – старый зритель, я готовзанимать любое место в тесноте твоих рядов.Но в великой этой драме я со всеми наравнетоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.Даже если где-то с краю перед камерой стою,даже тем, что не играю, я играю роль свою.И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны,как сплетается с другими эта тоненькая нить,где уже мне, к сожаленью, ничего не изменить,потому что в этой драме, будь ты шут или король,дважды роли не играют, только раз играют роль.И над собственною ролью плачу я и хохочу.То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу.То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно,жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!Юрий ЛевитанскийГлава 1

Последний киносеанс

Последний киносеанс был организован для Сталина 28 февраля 1953 года, за 5 дней до смерти вождя.

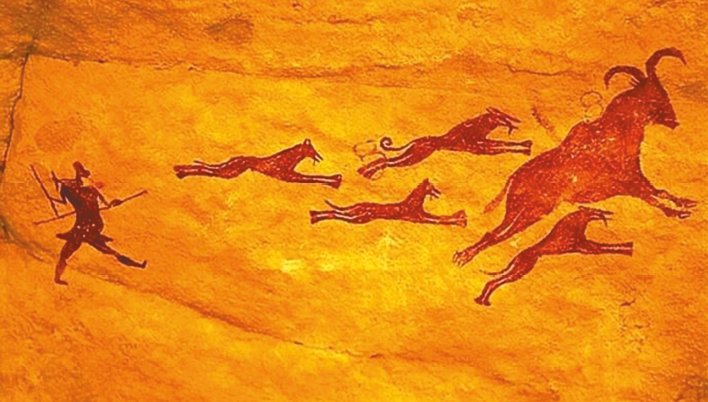

Мировая культура была беременна кинематографом всегда. Задолго до Люмьеров. Наскальные рисунки. Как и почему в пробуждающемся сознании Человека – еще до слова – возникло это немое желание – запечатлеть, изобразить? И что-то «сказать», что-то сообщить этим. Своей стае? Вечности? Остановить мгновение?

Наскальный рисунок. Тассилин-Аджер (Алжир)

[Из открытых источников]

«Остановись, мгновенье – ты прекрасно!»

Так, или почти так – зависит от перевода – восклицает Гете в обличье Фауста.

Через двести лет ему отвечает Бродский:

Остановись, мгновенье! Ты не стольпрекрасно, сколько ты неповторимо.«Да, действительно, не столь прекрасно, – соглашается Кино и сразу возражает: – Но в моих руках – повторимо!»

Только Кино может повторить, остановить и рассмотреть мгновение.

Я рано, с детства, влюбился в кино. То была даже не любовь – страсть. И хотя более всего на свете я любил читать, экран с магической силой притягивал меня, как и моих друзей, послевоенных мальчишек.

Экран не соперничал с книгой, он вместе с ней расширял для нас «второй мир», в котором мы существовали назло обязательным реалиям нашего школьного детства.

Я мечтал быть летчиком, кавалеристом, разведчиком, боксером, даже дипломатом. Но только не «киношником». Я совершенно не предчувствовал, что всю свою – уже довольно долгую – жизнь посвящу кино.

И вот сейчас в какой-то мере осознаю – какого события в мировой культуре свидетелем, а со временем и скромным участником я стал.

Событие – советское кино.

Его история, во всем объеме, разнообразии и зависимости от Истории страны, представляет, как ни странно, непрерывный сюжет. Увлекательный, парадоксальный и драматический, временами доходящий даже до трагизма. Согласно законам драматургии, с постоянными конфликтами, неожиданными поворотами и обманными финалами, которые на самом деле – «продолжение следует».

От чего, собственно, зависел сюжет развития и изменения нашего кино со всеми его судьбами, неожиданностями, конфликтами, запретами и разрешениями? Конечно, от личностей и талантов тех, кто делал это кино.

Главные герои и персонажи второго плана. Про одних я узнавал из чьих-то воспоминаний и многочисленных киноведческих трудов. Других знал близко, учился, дружил и даже работал с кем-то из них. А кого-то из старших мастеров – особенно во времена вгиковской юности – с почтением наблюдал со стороны.

Но едва ли не главная зависимость была, конечно, от особенностей исторического времени и от отношений с властью.

Когда в конце 80-х развалился прокат и на экраны хлынул разносортный «голливуд», казалось, наше кино не оправится, не придет в себя. Но выдержало и это. С потерями, правда, в основном экономическими, зрительскими, но все-таки в очередной раз устояло как искусство.

Во все времена, даже самые сложные, запас искусства сохранялся. Ожидавший любой возможности, чтобы показать себя людям.

Для нас, для тех, кто с разными результатами, но своими руками делал кино, все его взлеты и падения были очень личными, были частью нашей жизни, наших биографий. И на этих страницах я не только вспоминаю свое или пользуюсь чужими воспоминаниями. Я вновь переживаю прошедшее и пытаюсь его понять так, чтобы оно было понятно и интересно читателю.

Цитаты, статистика, архивы, документы, критика, интервью и – прошу прощения – кой-какие слухи, все помогало мне в этой работе. Да, даже слухи из интернета. Потому что кино, много потрудившееся для создания мифологии своего времени, само тоже расцвечено легендами и мифами.

Есть своя легенда и у меня.

Первая моя попытка прорваться в кино была очень неудачна.

Киностудия «Союздетфильм» помещалась тогда – в 1945 году – там же, где и теперь ее наследница, киностудия им. М. Горького.

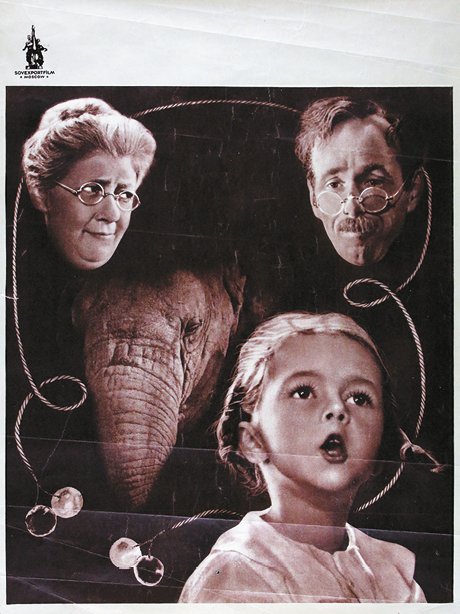

Молодой режиссер Илья Фрэз, ученик Григория Козинцева, снимает здесь свой первый фильм по сценарию Агнии Барто. «Слон и веревочка»! Сказка! Веселая! С Раневской и Пляттом, с хорошей музыкой и песнями на улицах весенней Москвы. Сейчас бы сказали: «фэнтези», но тогда такое слово просто не знали.

Настоящий подарок советским детям, пережившим страшную войну.

Мне было пять лет. Мама привезла меня на студию. Я думаю, что, благодаря каким-то дружеским связям, меня должны были «пробовать на роль».

Нет, то была не главная роль. В главных снимались Наташа Защипина, маленькая «кинозвезда» восьми лет и ее ровесник Давид Маркиш. Моя же – возможная – роль была скорее, как говорят, «проходная». Причем, в прямом смысле.

Плакат фильма «Слон и веревочка» Союздетфильм Режиссер Илья Фрэз

1944

[ГЦМК]

Небольшой мальчик должен был идти – проходить – вдоль весеннего уличного ручейка, тащить за собой на веревочке бумажный кораблик и петь – внимание! – песню на слова Агнии Барто:

Матросская шапка,Веревка в руке,Тяну я корабликПо быстрой реке,И скачут лягушкиЗа мной по пятамИ просят меня:Прокати, капитан!Слова я запомнил и со сложной актерской задачей, видимо, справился. Но когда аккомпаниатор заиграл на фортепиано, сразу выяснилось, что у актера абсолютно нет слуха. Провал!

Семейная легенда утверждает, что я не очень переживал творческую неудачу. Жаль только было расставаться с матросской шапкой из реквизита. В дальнейшей жизни свои неудачи на кинематографическом поприще я переживал гораздо острее. А кино это я посмотрел только уже взрослым. И до сих пор уверен, что сыграл бы «капитана» гораздо органичнее. Вот только, конечно, слух…

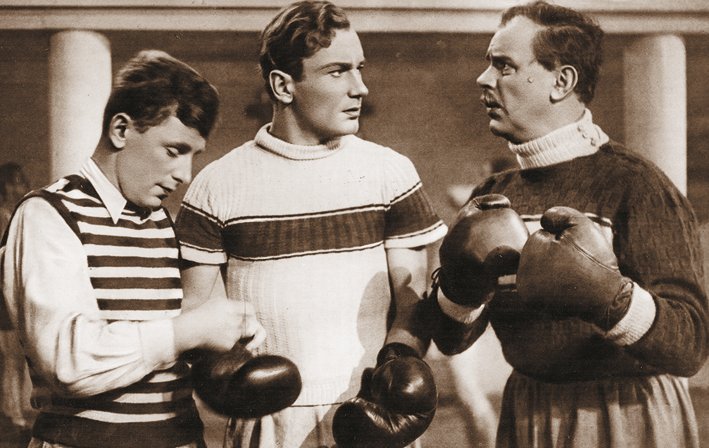

Самое первое в моей жизни кино я увидел лишь через два года. В сорок седьмом. Вот тогда-то я твердо решил стать боксером. Потому что кино называлось «Первая перчатка».

«Первая перчатка» – советский художественный фильм, комедия режиссера Андрея Фролова. Фильм в 1947 году лидировал в прокате, занимая 3-е место. В том году его посмотрели 18 570 000 зрителей [1].

Впрочем, снова оговорюсь – на будущее – что ссылки на интернет не всегда достоверны. Но не в этом случае.

Значит, я был одним из этих восемнадцати с половиной миллионов! И вместе с другими дураками-мальчишками постоянно выкрикивал полюбившееся нам насмешливое выражение одного из персонажей: «Привет, Шишкин!»

Типичнейшая развлекательная картина той суровой поры, созданная в первый послевоенный год. И не самая плохая, поскольку помимо отличной музыки В. Соловьева-Седого у нее были и хорошо разработанная спортивная интрига, и много остроумных шуток и трюков, и… чувство такта в показе послевоенной действительности[2].

А первый цвет на экране я увидел еще через два года – в сорок девятом. К нам в школу на какой-то праздник, возможно, связанный с 70-летием Сталина, привезли грандиозный фильм «Падение Берлина». Снятый, по легенде, на трофейной немецкой пленке.

В актовом зале нашей 59-й школы укрепили огромное полотнище экрана. Окна в зале бывшей прогимназии были тоже огромные, их завесили черной тканью, но уличный свет все равно пробивался и растворял цвет на экране.

Плакат фильма «Первая перчатка». Мосфильм. 1946. Режиссер А.В. Фролов

Художники Е. Гребенщиков, Г. Веритэ

1950

[ГЦМК]

«Падение Берлина» – советский двухсерийный цветной художественный фильм; киноэпопея, поставленная в 1949 году Михаилом Чиаурели. Съемки проходили в СССР, Праге и на бывшей киностудии UFA в Бабельсберге. В лидерах проката 1950 года (3-е место). После ХХ съезда КПСС картина надолго исчезла с экранов.

Интересно, а кто же посмел опередить эпопею в прокате в 1950 году?

1. «Смелые люди» (режиссер Константин Юдин) – 41,2 миллиона человек;

2. «Кубанские казаки» (режиссер Иван Пырьев) – 40,6 миллиона человек;

3. «Падение Берлина» (режиссер Михаил Чиаурели) – 38,4 миллиона человек.

Рекламный материал к фильму «Первая перчатка»

1946

[ГЦМК]

Тамара Чернова в фильме «Смелые люди», который в 1950 году стал лидером проката

1949

[ГЦМК]

Марина Ладынина в роли Галины Пересветовой и Сергей Лукьянов в роли Гордея Ворона в фильме «Кубанские казаки»

1949

[ГЦМК]

Я думаю, Сталину соратники об этом не доложили. Но в 1956 году в своем знаменитом «секретном докладе» «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС один из «соратников», Никита Хрущев, не забыл «эпопею»:

«Там действует один Сталин: он дает указания в зале с пустыми стульями, и только один человек приходит к нему и что-то доносит – это Поскребышев, неизменный его оруженосец. (Смех в зале). А где же военное руководство? Где же Политбюро? Где Правительство?»[3]

Но нас совершенно не волновало отсутствие Политбюро и Правительства. Мы были в восторге! И от увиденного впервые в жизни цветного экрана, и от потрясшей нас сцены затопления – по приказу Гитлера – берлинского метро. Действительно, очень эффектной сцены. Не хуже, чем в современных блокбастерах.

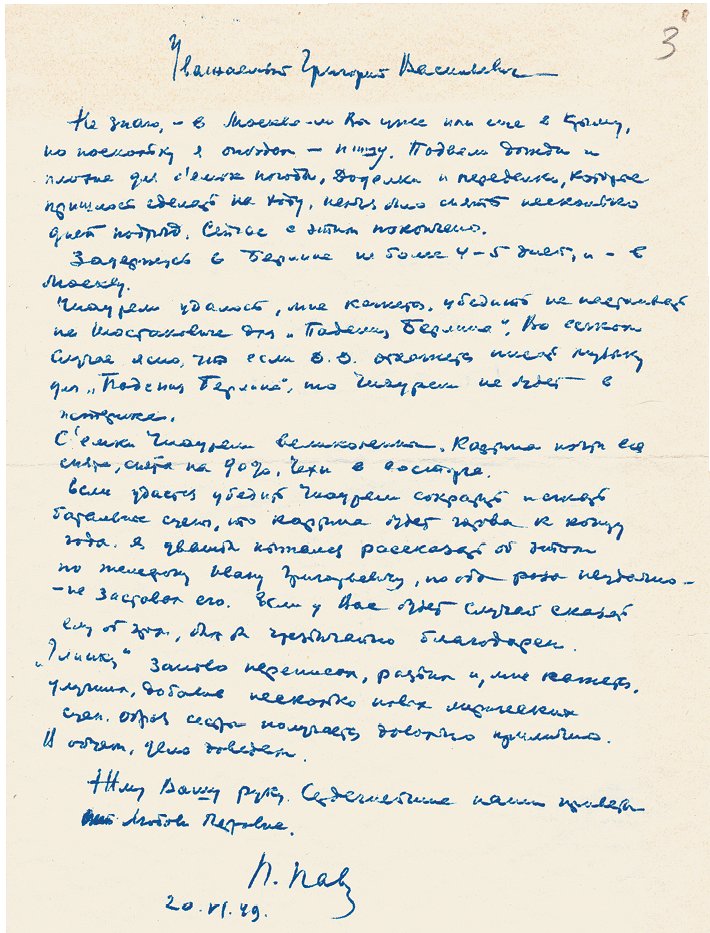

Письмо сценариста «Падения Берлина» П.А. Павленко Г.В. Александрову о съемках фильма («Съемки Чиаурели великолепны. Картина почти вся снята, снята на 90 %»)

20 июня 1949

Подлинник. Рукописный текст. Подпись – автограф П.А. Павленко

[ГЦМК]

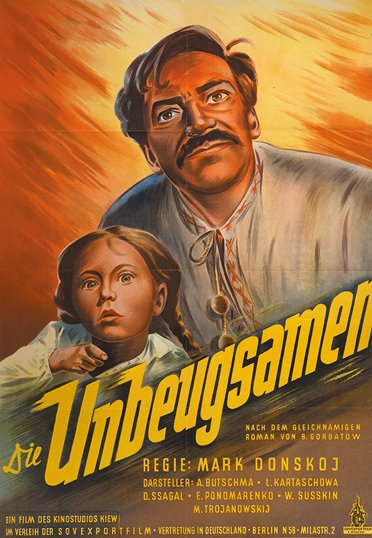

Плакат фильма «Непокоренные» Киевская киностудия 1945. Режиссер М.С. Донской

1-я половина 1950-х

[ГЦМК]

В мае 1945 года в Бабельсберг на студию УФА прибыл представитель Комитета по делам кинематографии при Совнаркоме СССР Иосиф Маневич.

«Доставшийся Красной армии рейхсфильмархив насчитывал свыше двух тысяч фильмов не только немецкого, но и американского, французского, японского, английского, итальянского, австрийского, чехословацкого производства, закупленных в свое время Германией»[4].

Иосиф Маневич включил в список репараций 367 фильмов.

«Слово “Уфа” ассоциировалось с крупнейшей кинофабрикой Европы. Вспоминались титры “Индийской гробницы”, “Нибелунгов”… Немцы не видели почти никаких зарубежных картин. Единственной советской картиной, шедшей на немецких экранах, был кинофильм “Дети капитана Гранта”. В фильмархиве рейха мы обнаружили почти все советские картины, захваченные на оккупированной территории, но их никто не мог смотреть, кроме фюрера и приближенных. Действительно, в картотеке, в абонементах Геринга, Геббельса, значились фильмы “Радуга”, “Непокоренные”, снятые во время войны»[5].

«Радуга» и «Непокоренные» – фильмы режиссера Марка Донского, которого итальянские неореалисты считали своим учителем.

«Радуга» была отмечена Высшей премией ассоциации кинокритиков США и премией газеты Daily News «За лучший иностранный фильм в американском прокате 1944 года». В «Непокоренных» впервые была показана сцена массовой казни евреев, снятая в Киеве в Бабьем Яру. В 1946 году фильм получил приз критиков на Международном кинофестивале в Венеции.

Из Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О выпуске на экран заграничных кинофильмов из трофейного фонда» от 9 июня 1949 г.: «1. Разрешить Министерству кинематографии СССР выпустить на экран 18 заграничных фильмов из трофейного фонда: а) на широкий экран… б) на закрытый экран…»

Те, что «для закрытого экрана» привлекали нас, конечно, больше…

«2. Обязать Министерство кинематографии СССР (т. Большакова):

а) произвести дублирование на русский язык всех заграничных фильмов, выпускаемых на широкий экран, и снабдить субтитрами (русскими надписями) …фильмы, выпускаемые на закрытый экран;

б) совместно с Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) произвести в фильмах необходимые редакционные исправления, тщательно отредактировать тексты диалогов и снабдить каждый фильм вступительной надписью…

в) обеспечить в течение 1949 года чистый доход государству от проката заграничных кинофильмов в сумме 290 млн рублей»[6].

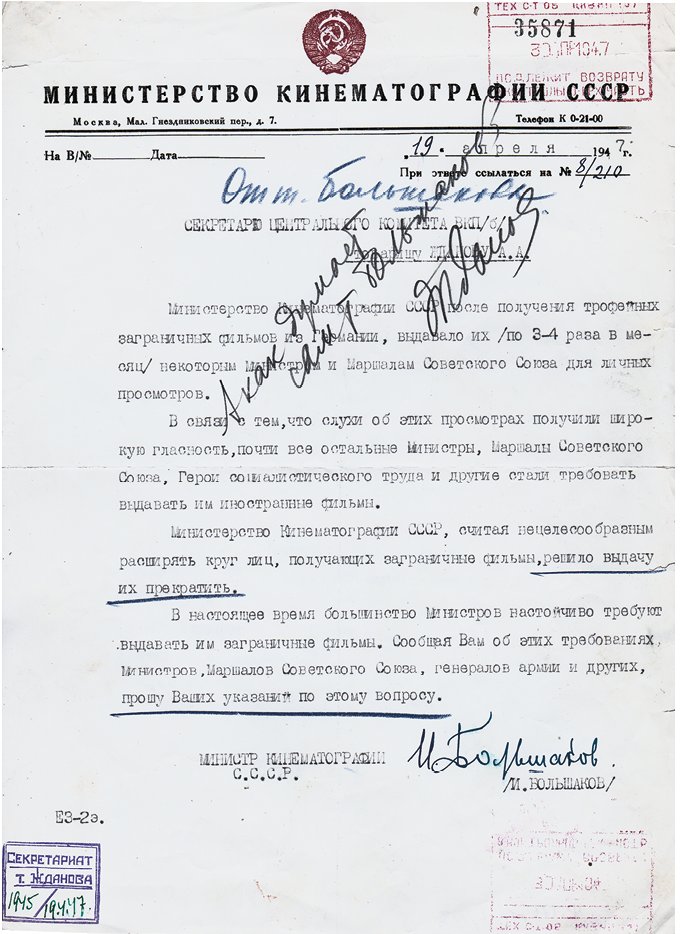

Письмо И.Г. Большакова А.А. Жданову о решении Министерства кинематографии прекратить выдачу трофейных заграничных фильмов для просмотров. Резолюция и подпись Жданова: «А как думает сам т. Большаков?»

19 апреля 1947

Подписи – автографы А.А. Жданова и И.Г. Большакова

[ГЦМК]

Интерес советской власти к кино – с самого ее начала – прежде всего поддерживался идеологическими соображениями и экономическими расчетами.

«В самом деле, спорит ли кто-либо, что кино – главное орудие борьбы с кабаками и церковью, т. е. с дурманом физическим и психическим? Спорит ли кто-либо, что помещение капитала в кино прибыльно? Что стоит только поставить его на ноги, и оно даст обильные доходы? Людей не было в Госкино? Значит, надо дать сюда самых лучших, какими партия для этой цели располагает»[7].

Сталин, уже окончательно пришедший к власти, развивает эти соображения в более категорических выражениях:

«Я думаю, что можно было бы начать постепенное свертывание водки, вводя в дело, вместо водки, такие источники дохода, как радио и кино. В самом деле, отчего бы не взять в руки эти важнейшие средства и не поставить на этом деле ударных людей из настоящих большевиков, которые могли бы с успехом раздуть дело и дать, наконец, возможность свернуть дело водки»[8].

По разным причинам сменяющие друг друга «ударные люди из настоящих большевиков» выполняли этот наказ, не забывая угодить личному вкусу вождя.

В Госархиве есть запись 1952 года с заказом Сталина на просмотр фильма «Тарзан – человек-обезьяна». По словам кремлевского киномеханика Александра Ганишина, Сталину фильм так понравился, что тот потребовал немедленно выпустить его на советские экраны.

Еще он написал заглавные титры:

«Этот фильм о человеке, который от ужасов капиталистического мира бежит в джунгли и только там обретает свободу и счастье».

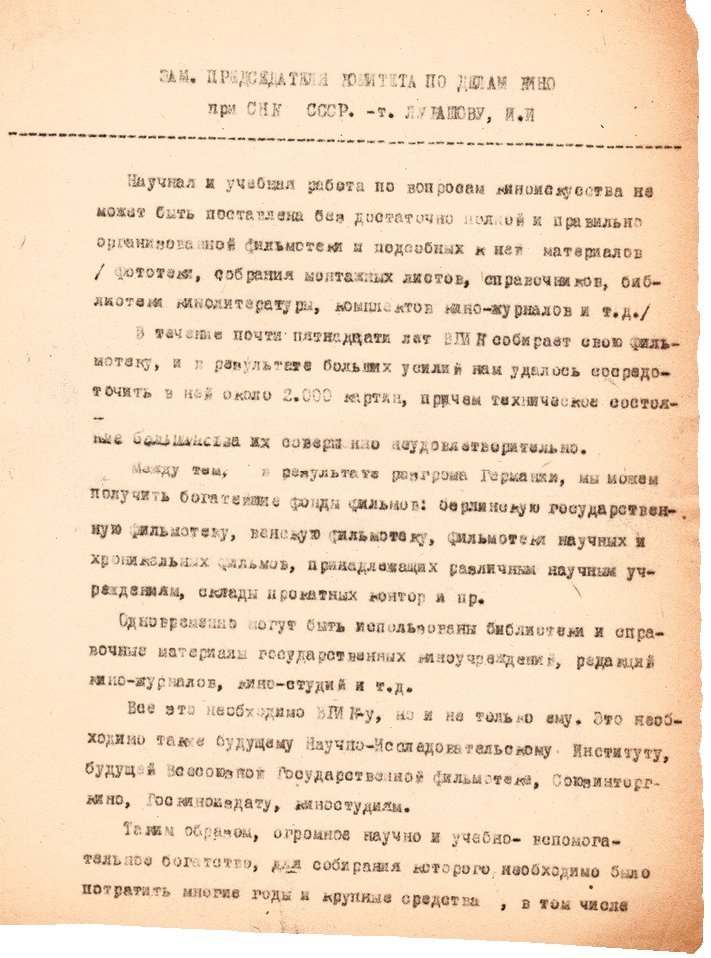

Официальное письмо Н.А. Лебедева и Л.В. Кулешова заместителю Председателя Комитета по делам кино при СНК СССР И.И. Лукашеву об организации фильмотеки трофейных фильмов

1945

[ГЦМК]

Просто трудно представить сейчас, что творилось тогда в Москве. Какие очереди возле кинотеатров. Ночью стояли, чтобы записаться у добровольных организаторов и на следующий день попасть в следующую очередь – уже за билетами.

А когда газеты, почему-то не разобравшись, что к чему, начали нападать на Ивана Большакова, тогдашнего министра кинематографии, за то, что прокат увлекается показом «Тарзанов», редакторам, конечно, разъяснили, что это их ошибка. И они разъяснение поняли.

В тот раз вкусы мальчишек и вкус Сталина совершенно совпали. Но в основном обладатели билетов были взрослыми.

Нам, конечно, тоже удавалось увидеть это кино. Такие счастливцы, среди которых был и я, в невероятном возбуждении делились увиденным и с друзьями, и с недругами. Мы все трещали пальцами по губам, изображая дикарей, обезьян и самого Тарзана. Особенно любимой и ответственной была роль обезьянки Читы, которую мы даже не доверяли девочкам…

Эпоха трофейного кино продолжалась сравнительно недолго – до середины 1950-х. Но кинотеатры и клубы еще долго оставались для нас главными ориентирами на карте Москвы. В начале века театр был университетом молодежи. А для нас – кино. В поисках новых фильмов мы рыскали по Москве, надеясь утолить жажду интересного.

Сейчас я думаю, что эта «жажда интересного» взрослела вместе с поколениями зрителей. Влияла на прокат, на сборы и на самое кино. И не только «приключенческое». Разнообразные формы «интересного», скрывающегося иногда в самом как будто бы «неинтересном», ведь это на самом деле – сама сущность искусства кино, его драматургии, его языка, его философии.

Я убедился в этом, когда, придя по одному своему невеселому поводу в Госкино на Гнездниковский, я случайно попал на сдачу «Ленфильмом» картины Алексея Германа «Проверка на дорогах». Начальство принимало ее и не приняло.

За год до этого, возвращаясь из Ленинграда на «Красной стреле», оказался с Алешей в соседних купе. Он снял тогда свою первую картину «Седьмой спутник». У меня прошла премьера моей первой картины «Миссия в Кабуле». Сошлись за «чаем», и на мой вопрос, какие планы, он горячо ответил, что готовится к съемкам новой картины и хочет, чтобы две первые части были очень скучными. Я еще не был с ним так дружен, как впоследствии. «Что за кокетство», – подумал я, автор приключенческого фильма, но промолчал.

И вот когда в просмотровом зале пошли эти самые две части, я впервые ощутил магию его кино и понял, что он имел в виду, говоря это «скучно». Экран медленно и почти без слов жил реальной, трагической жизнью войны. И мне было необычайно интересно!

Вообще элементы «приключения» есть в каждом жанре, каждом сюжете.

«Помню, как на семинаре, неожиданно для того времени выступил один из “академиков” и подробно, эпизод за эпизодом, разобрал фильм “Ленин в Октябре”, доказывая, что его драматургия построена по принципу приключенческих фильмов: поймают ли ищейки Временного правительства вождя партии Ленина и обезглавят ли революцию, или Ленина спасут и свершится Октябрь»[9].

Конечно, тогда мои сверстники ни о чем таком не думали. Мы просто смотрели кино. Оно нравилось нам просто потому, что оно кино.

Сбегая из школы, возбужденно сообщали друг другу:

– «Котовский» в «Баррикадах»! На дневном сеансе!

Фильм «Котовский» я смотрел, по меньшей мере, восемь раз. Еще, конечно, не предвидя, что написавший в 1942 году этот сценарий Алексей Яковлевич Каплер будет моим мастером во ВГИКе.

Дневной сеанс – значит, билеты дешевле! Подсчитав копейки, выделенные наивными мамами нам на «завтраки», неслись на Пресню. Надо было успеть, пока резвые соперники, мальчишки из других школ, не раскупили билеты.

И вечное волнение у кассы, вечный страх – не хватит денег, если останутся дорогие билеты… А если они вообще закончатся перед твоим носом…

Любимое место – клуб «Метростроя», двухэтажный особнячок напротив музея им. Пушкина на Волхонке. Он относился к «Метрострою», но ходить туда могли, конечно, не только метростроевцы.

«Знак Зорро», «Дорога на эшафот», «Королевские пираты», картины «Петер» с Франческой Гааль, «Сестра его дворецкого» с Диной Дурбин, «Индийская гробница»…

Вот на эту «Гробницу» меня и не пустили. Моих друзей пустили, а меня нет. Они были выше, старше и выглядели соответственно. А я? Лучше не вспоминать.

Раньше всегда удавалось пройти – добрые тетки-контролерши нас уже хорошо знали. А тут попалась какая-то новая злыдня.

– Мальчик, тебе еще рано! Домой! Домой!

И побрел я домой. Со слезами и клятвами никогда больше сюда не ходить, и вообще больше никогда в жизни не иметь никаких дел с этим проклятым кино…

Клятву я не сдержал…

До сих пор спрашиваю себя: стал бы я кинематографистом, если бы в нашем доме на улице Фурманова ниже этажом, на четвертом, не жила семья Евгения Иосифовича Габриловича, главного советского сценариста?

Евгений Иосифович Габрилович (17[29] сентября 1899, Воронеж, Российская империя – 5 декабря 1993, Москва, Россия) – русский советский писатель, драматург и сценарист. Герой Социалистического Труда (1979). Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист Латвийской ССР. Лауреат Сталинской премии (1943) и двух Государственных премий СССР (1967, 1983).

Пройдет много лет и Илья Авербах снимет на «Ленфильме» картину «Объяснение в любви». Сценарий написан мной по мотивам книги Габриловича «Четыре четверти». А пока что я спускаюсь на этаж к моему другу, младшему Габриловичу, Алексею, в будущем известному режиссеру-документалисту. Сегодня с ним и еще с двумя друзьями из нашего подъезда мы будем играть в трех мушкетеров.

Выясняя отношения с гвардейцами Кардинала, мы приходим в такой раж, что в стенку, из квартиры соседнего подъезда, раздраженно бьет кулаком Елена Сергеевна Булгакова, она же Маргарита, давно похоронившая своего Мастера.

Мы расходимся уже вечером. Иду через соседнюю, центральную комнату, где собрались за столом взрослые. Громко говорят, острят, спорят, выпивают… В разные вечера – Ромм и Кузьмина, Ладынина, Райзман, Пудовкин… Друзья, режиссеры фильмов по сценариям хозяина дома…

С трудом заканчивая десятый класс, я, двоечник и прогульщик, сначала еще совершенно не думал о поступлении во ВГИК. Но в Москве начался показ новой картины под названием «Сорок первый» молодого режиссера Григория Чухрая…

Изольда Извицкая в роли Марютки, Олег Стриженов в роли Говорухи-Отрока в фильме «Сорок первый»

1956

[ГЦМК]

«Однажды я рассказал моему другу Борису Немечеку несколько историй из моей военной биографии. Он был хорошим слушателем, а я еще не остыл от войны.

– Тебя тянет в романтику, – сказал он. – Взял бы и поставил одну из этих историй…

…Немечек задумался, потом сказал неожиданно:

– Знаешь, что тебе надо поставить? “Сорок первый” по Лавреневу.

Сердце мое дрогнуло»[10].

В кинотеатре «Художественный» мы наловчились, если нам нравилась картина, без билета оставаться на следующий сеанс. Трагическую историю любви «красной» Марютки и «белого» поручика Говорухи-Отрока я, не отрываясь, смотрел несколько раз. И понял, что я не хочу быть только зрителем кино.

В 1957 году приняв, наконец, «судьбоносное» решение, сочинил какой-то рассказец для творческого конкурса и отнес его с пятого этажа на четвертый – Габриловичу. Подозреваю, что как всегда занятый работой Евгений Иосифович сам читать его не стал, а отдал на отзыв сыну, который уже был на третьем – сценарном – курсе во ВГИКе.