- -

- 100%

- +

Eine andere Erklärung für die ungebetenen Pluralverse wie Gen. 1,26 ist auch der "plural majestatis" oder "Majestätsplural", eine Ausdrucksform, der sich Könige, Kaiser und sonst wie Adelige der vergangenen Tage gerne bedienten, um sich so auch sprachlich vom "niederen" Volk zu unterscheiden. Diese Redeweise war aber zur Zeit des Alten Testamentes - zumindest aber vor dem babylonischen Exil (Staimer, S. 43) - nicht bekannt, auch sie ist eine nachträgliche Interpretation. Und warum sollte sich auch der "Allmächtige" durch seinen Sprachgebrauch irgendwie erheben oder unterscheiden wollen? Und von wem, da es noch keine Menschen gab? Er hatte es bestimmt nicht nötig.

Vielmehr weist der Plural uns auf die Elohim, die "Götter" hin, so wie es zahllose Völker berichten, die den "Göttern" die Erschaffung des Menschen zusprechen. Es wird selbst in der Bibelforschung durchaus in Betracht gezogen, dass hier ein polytheistischer ("Gott" und "Mutter Erde") Schöpfungsakt beschrieben wird, der seine Parallelen in der Mythologie der Nachbarvölker Israels hat (Staimer, S. 43f.)!

Wenn im Alten Testament verschiedentlich von "Göttern" berichtet wird, woher stammen dann diese? Die biblischen Schöpfungsmythen, wenn es denn tatsächlich nur reine "Mythen" sind, weisen einige sehr deutliche Parallelen zum Glauben der älteren Völker Mesopotamiens auf. Es scheint außer Frage zu stehen, dass etwa die Sumerer aus Untermesopotamien die Autoren der Bibel stark beeinflusst haben. Allerdings fand diese Beeinflussung nur indirekt statt, da das großartige Volk der Sumerer schon von der Bildfläche der Geschichte verschwunden war, als die biblischen Schreiber sich an die Arbeit machten. Aber klar zu erkennende Parallelen weisen eine Verbindung auf. Später jedoch dazu ausführlicher.

I.3 Die Schöpfung der Himmel

Nachdem die "göttlichen" Wesen verschiedene Himmel von der Erde trennten, wobei aus der Bibel nicht zu erfahren ist, wie "die Himmel" konkret verstanden werden soll, war der erste Tag beendet. Am zweiten Tag des biblischen Schöpfungsberichtes "bauten" die "Götter" irgend etwas im Wasser. Man muss die entsprechenden Zeilen mehrmals, besser noch in unterschiedlichen Übersetzungen oder Fassungen lesen, um den Inhalt einigermaßen zu verstehen. Auch hier variieren die Bibeln aus dem Buchladen erheblich, was den ohnehin schwierigen Inhalt des Textes nicht gerade erhellt:

"Und Elohim sprachen: Ein Gewölbe werde inmitten der Wasser und scheide Wasser von Wassern! - So machten Elohim das Gewölbe und schieden das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser über dem Gewölbe." (Gen. 1,6-7)

Im Wasser, im Urmeer, wurde ein "Gewölbe" gesetzt. Meist finden wir kein derartiges Gewölbe in der Bibel, denn zum besseren Verständnis(?) wird hier auch das "Firmament" genannt. Laut Vers 8 nannte der "Herr" dieses Gewölbe "Himmel" - das bekannte "Himmelsgewölbe". Weiter erfahren wir, dass nun die Wasser unterhalb des Gewölbes zu einem "Flutbett" oder einer "Ansammlung" zusammen liefen, so dass das trockene Land unter der Kuppel (dem "Himmel") sichtbar wurde.

In der Tat ist diese Stelle der "göttlichen Schöpfung" nur schwer zu verstehen. Der apokryphe Text "Schatzhöhle" (entspricht "Scha."), eine Schrift, die nicht in den Kanon der Bibel eingegliedert wurde, da er scheinbar zu "unheilig" ist, liefert in dem ersten Kapitel ("Erschaffung der Welt") einige weitere Erklärungen. Vers 8 berichtet:

"Am zweiten Tag schuf Gott den unteren Himmel und nannte ihn Firmament; dies zeigt, dass das Firmament nicht die Natur des oberen Himmels hat und in seinem Aussehen von dem Himmel über ihm, das heißt vom oberen, feurigen Himmel, verschieden ist." (Schatzhöhle, Scha. 1,8)

Und weiter in Vers 9: "Jener zweite Himmel ist aus Licht und dieser untere von fester Substanz; er heißt Firmament (...)" (Scha. 1,9)

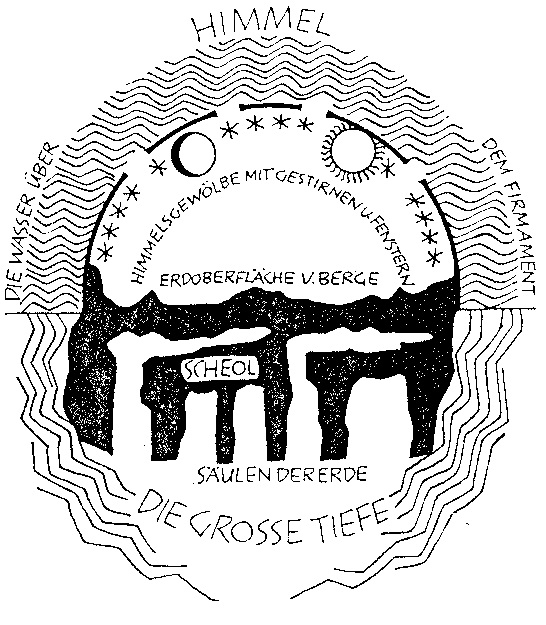

Der zweite Himmel, der über dem "Kuppelfirmament" liegt, unterscheidet sich offensichtlich vom ersten. Er besitzt ein anderes Aussehen, eine andere "Natur", und sei außerdem noch "feurig" und aus "Licht" geschaffen. Der "Bürger auf der Straße" würde überrascht sein, etwas über einen zweiten Himmel in der biblischen Schöpfungsgeschichte zu erfahren. Auch die lapidare Erläuterung einiger Fußnoten in der Bibel, es handele sich bei der "Kuppel" ("Gewölbe") nur um die "Himmelskuppel", da sich die Schreiber der Genesis die Welt als eine Art "Käseglocke" vorstellten (siehe Abb. 1), ist nicht befriedigend. Auch wenn wir diese Deutung annehmen, so bleibt doch die Frage, wo lag der zweite, feurige Lichthimmel? War es der Himmel der Elohim? Bezeichnenderweise ist es sogar mehr als fraglich, ob sich unsere Vorfahren jener Epoche nicht bewusst waren, dass sie auf einer Kugel lebten. Für diese Annahme werden wir noch einige konkrete Hinweise kennenlernen.

Auch im nichtkanonisierten "Jubiläenbuch" (entspricht "Jubi") oder auch "Kleine Genesis" (vermutlich von den Essenern, einer jüdischen Sekte, im 2. Jahrhundert v. Chr. niedergeschrieben) erfahren wir etwas über einen weiteren "Himmel". Diese Schrift umfasst die Geschehnisse von der Schöpfung bis zum Exodus aus Ägypten und ist dabei in sogenannte "Jubeljahre" unterteilt, wobei jeweils 49 Jahre (7 x 7) zwischen den einzelnen Jubeljahren liegen. Und auch hier schuf "Gott" mehr als einen Himmel:

"Am ersten Tag schuf er ("Gott", L.A.F.) die Himmel droben, die Erde und die Gewässer, ebenso alle Geister, die vor ihm dienen." (Jubi. 2,2)

Im weiteren Verlauf des Textes ist von der Erschaffung verschiedener "Engel-" und "Geisterwesen" die Rede. Dann beginnt der zweite und dritte Tag, ab Vers 4, an dem, wie in der Genesis, der untere Himmel (oder Firmament) von "den Gewässern" getrennt wurde:

"Am zweiten Tag schuf er das Firmament zwischen den Gewässern, und die Gewässer teilten sich an diesem Tag; ihre eine Hälfte stieg nach oben und ihre andere Hälfte stieg unter das Firmament hinab, das in der Mitte über der Oberfläche der ganzen Erde war. (...) Am dritten Tag befahl er, die Gewässer sollten von der Oberfläche der ganzen Erde an einen Ort fließen und das trockene Land erscheinen. Und die Gewässer taten so, wie er es hieß, und sie wichen von der Oberfläche der ganzen Erde an einen Ort außerhalb des Firmaments, so erschien das trockene Land." (Jubi. 2,4-5, nach Weidinger)

Der evangelische Theologe und Paläo-SETI-Autor Walter-Jörg Langbein glaubt Hinweise gefunden zu haben, die die Annahme stützen, dass der erste Himmel (die Kuppel) eine Art Station unter dem Meer war. Diese unterseeische Biosphäre One war seiner Vermutung nach ein "Labor" der Elohim, in dem letztlich der Mensch erschaffen wurde. Eine provokante These, für die allerdings einiges spricht.

So zum Beispiel erfahren wir, dass oberhalb und unterhalb der "Kuppel" die Wasser getrennt wurden. Auch nimmt Langbein an, dass mit "der ganzen Erde" nicht der gesamte Globus gemeint sein könne, sondern ein Teil des Meeresbodens. So erhält der Vers aus dem "Jubiläenbuch" einen völlig anderen, jedoch vollkommen logischen Sinn:

"(...) und sie wichen von der Oberfläche des Meeresbodens an einem Ort außerhalb der Kuppel (= Firmament, L.A.F.), so erschien das trockene Land."

Nehmen wir das außerbiblische Buch des Propheten Henoch zur Hand, so ist dort zu entnehmen, wie er in den Himmel der Engel entrückt wurde. Seine Eindrücke beschreibt er immer wieder mit Worten wie "Feuer", "Feuersäulen" und "feurigen Zungen", da er keine Worte für das fand, was er auf seiner Reise mit einem Engel (angeblich in die Unterwelt) gesehen hat.

Einen Hinweis, dass unterhalb des Meeres vom "Herrn", den "Elohim-Göttern" etwas gebaut wurde, findet sich auch im 28. Kapitel der "slawischen Henochschrift" (entspricht "Hen/s"). So ist dort zu lesen (Hen/s. 28,4), wie "Gott" die Flüsse schuf und wie er "der Erde und dem Meer eine ewige Grenze" gab. Erst nachdem dies geschehen war, "machte ich ("Gott", L.A.F.) die Feste und legte das Wasser darüber"!

Die Schriften, ob nun biblisch oder apokryph, trennen strikt das Reich der Menschen (erster Himmel) und das Reich der Engel und Elohim (zweiter Himmel). Am 6. Tag der siebentägigen Schöpfung, wobei die Sieben mit Sicherheit symbolischen Charakter besitzt, da sie seit ewigen Zeiten von vielen Völkern des Alten Orient vergöttlicht wurde (warum, ist eine gute Frage), machten sich die "Götter" daran, der Schöpfung "die Krone aufzusetzen": den Menschen. Der Tag sieben gilt seit jeher als heilig, denn "Gott" bewunderte seine Werke, und ruhte sich nun aus. War er etwa ermüdet, entkräftet von seinem schöpferischen Tun? Kann aber der wahrhaftige Gott überhaupt Ruhe nötig haben? In der Theologie (Staimer, S. 29) wird dieser Tag ausdrücklich mit dem Sabbat identifiziert, obwohl dies der Genesis-Schöpfung nicht konkret zu entnehmen ist. Da aber die heutige Form des ersten Schöpfungstextes aus dem 6./7. Jahrhundert v. Chr. stammt (babylonisches Exil), liegt diese Vermutung durchaus nahe (Staimer, S. 22).

Das wunderbare slawische Henochbuch bestätigt eindrucksvoll, dass es mehr als einen Himmel gab. Der Prophet berichtet uns sogar von insgesamt sieben verschiedenen (s. Kapitel VII)! Auch die zweite Sure des islamischen Korans (Vers 30) dokumentiert, dass Allah "sieben Himmel bildete". Und in Sure 71, Noah, "Nuh", genannt, heißt es:

"Seht ihr nicht, wie Allah sieben Himmel erschuf, einen über dem anderen (...)" (71.Sure, Noah, Vers 16)

Und etwas früher in Sure 41, Die deutliche Erklärung, "Ha-Mim-Sadschdah", Vers 13:

"Und er (Allah, L.A.F.) bildete in zwei Tagen zu sieben Himmel und teilte jedem Himmel seine Aufgabe zu, und wir schmückten den untersten Himmel mit Leuchten aus und stellten eine Wache hin."

Zu diesen sieben Himmeln stieg Henoch nach und nach mit "Engeln", die er oftmals schlicht als "Männer" bezeichnete, hinauf. Dort wurde ihm das Wissen der Welt offenbart. Es waren die Gebiete, die Bezirke der "göttlichen" Wesen. Und wie sollte es anders sein, im obersten traf er auf "Gott". Der zweite Brief an die Korinther (2. Kor. 12,2+) erwähnt drei Himmel, wobei der dritte sogar das Paradies beherbergt haben soll. Es gab also offensichtlich nicht nur einen Himmel der Schöpfung, auch wenn es weiterhin fraglich bleiben muss, was mit der Aussage "die Himmel" gemeint ist.

Interessant ist vielleicht auch, dass verschiedene andere Kulturen und Religionen mehrere Himmel kannten; nicht aber unbedingt sieben. So etwa die Azteken, die ebenfalls ihren obersten "Gott" namens Tonacatecutli "in den obersten Himmel" ansiedelten, wie es Walter Krickenberg in seinem vielbeachteten Werk über "Altmexikanische Kulturen" (S. 184) beschreibt. Ich werde später ausführlich auf die Himmelsreisen Henochs und anderer Propheten eingehen, denn in diesen Schriften erfahren wir erstaunliches - auch über die verschiedenen Himmel.

I.4 "Lasset uns den Menschen machen..." Die zweite Schöpfung

Der sechste Tag war der wichtigste der gesamten biblischen Weltschöpfung, denn der Mensch betrat die Bildfläche. Die niedliche Geschichte unserer Erschaffung kennt jeder seit dem Kindergarten. Heute können wir sie selber in der Bibel nachlesen und mit kritischen Überlegungen versuchen, die Geschichte zu verstehen, um uns so selber ein Bild zu machen.

Auffallend ist sofort, dass sich in der Genesis offensichtlich zwei unterschiedliche und zugleich widersprüchliche Schöpfungsberichte finden, die die Gelehrtenköpfe über Jahrhunderte hinweg strapazierten und immer noch strapazieren. Fand sie etwa zweimal statt? Der nichtsahnende Bibelleser wird gleich in den ersten zwei Kapiteln des 1. Buches Mose verwirrt. Der "Herr" lässt alles entstehen: Himmel, Erde, Licht und Dunkelheit, Tiere und Pflanzen. Und zum Schluss uns, als "Krone" und "Herrscher" des vorangegangenen Tuns; gemäß seines Ebenbildes:

"Und Gott sprach: Lasset uns den Menschen machen als unser Bild und uns zum Gleichnis (...) Und Gott schuf den Menschen sich zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und weiblich schuf er sie." (Gen. 1,26-27)

Warum der Vers 26 im Plural abgefasst wurde, sollte nicht weiter verwundern, denn es waren "Götter", wie weiter oben erklärt, die hier gemeint sind. Mann und Frau schufen die Elohim, nach ihrem Bilde. Eine Seite weiter, im 2. Kapitel, kommt es dann ganz überraschend, denn hier findet sich der "Zweite Schöpfungsbericht". Eingeleitet wird dieser Bericht mit der Feststellung, dass es "an dem Tage, da Gott der Herr Erde und Himmel gemacht hat" (Gen. 2,4) noch keine Vegetation auf Erden gab. Interessanterweise kann der Vers dahingehen verstanden werden, dass die Welt an einem Tag ("an dem Tage") erschaffen wurde. Was mag nun stimmen, sieben bzw. sechs oder einer? Noch erstaunlicher ist die Schilderung des siebenten Verses, in dem es heißt:

"Da formte Gott der Herr den Adam (Menschen) aus dem Staube (oder: Erde, Lehm, Schlamm, L.A.F.) des Ackers (oder: Feld, Erdboden, L.A.F.) und hauchte ihn in die Nase den Lebensatem, und Adam ward zum lebendigen Wesen." (Gen. 2,7)

Hier lässt sich eine interessante Parallele zur nordischen Mythologie der Germanen erkennen. Diese (Nack, S. 219) berichten, dass die "Götter" ein erstes Menschenpaar im Midgard erschufen. Midgard war ein umzäunter Bereich mit allerlei Pflanzen, in dem die Menschen lebten, und der uns wahrscheinlich nicht umsonst an den Garten Eden des Genesis erinnert. Gemäß der germanischen Sagen schufen die Götter das erste Menschenpaar, Ask und Embla genannt, aus einer Esche und einer Ulme, indem sie ihnen Leben einhauchten! Im Midgard gab es interessanterweise sogar eine Schlange, die gegen den "Gott" Donar kämpfte...

Der oben zitierte Vers ist aber auch in anderer Hinsicht interessant, aber vielleicht erst beim zweiten Lesen ersichtlich. Die Genesis besagt ganz klar, wobei es hier nicht auf die benutzte Bibelausgabe ankommt, dass der Mensch "den Lebensatem" oder "einen Lebenshauch" eingeblasen bekam. Dieser "Atem" aber ist nicht "göttlich" - zwar "göttlichen" Ursprungs -, sondern schlicht "ein" Hauch oder Atem. Der erste Mensch erhielt bei seiner Erschaffung nichts "Göttliches", sondern lediglich etwas "Lebendiges". Seine Seele darf demnach nicht als "göttlich" verstanden werden. Dieses Privileg wollte man ihm in der Vergangenheit gerne andichten.

Auch die Kirche erkannte das Problem und distanzierte sich zum Beispiel auf dem Konzil von Toledo im Jahr 400 n. Chr. von diesem Glauben, der aus der griechischen Philosophie in das Alte Testament eingedrungen ist (Staimer, S. 118). Meiner Meinung nach erhielt er jedoch später, im Zusammenhang mit dem Sündenfall, etwas "Göttliches", oder zumindest etwas, wodurch er "Göttergleich" wurde (s. I.6).

Aber selbst die Entstehung des Menschen aus Erde oder Schlamm, wie oben in Gen. 2,7 erwähnt, ist fester Bestandteil in der globalen Mythologie. Die Menschen scheinen in der Vergangenheit instinktiv (oder tatsächlich?) gewusst zu haben, dass die Erde die Elemente enthält, aus denen der menschliche Körper besteht. Zum Beispiel heißt es bei den Okanagon-Indianern aus dem Nordwesten der USA:

"So wurden die ersten Indianer von ihm (dem Schöpferhäuptling, L.A.F.) aus roten Erd- oder Schlammklumpen gemacht, und das ist der Grund, weshalb wir rotfarbig sind." (Sproul, westlich, S. 159)

Gemäß des ersten Schöpfungsberichts der Bibel wurde der Mensch nach "Gottes" Bilde entworfen, und in dem weiter oben wiedergegebenen Vers (Gen. 2,7) erfahren wir, dass er aus Erde, Lehm oder Staub gemacht wurde. Ein "Gott" aus Erde?!

Die Lösung könnte auf der Hand liegen: Hebräisch bedeutet "Schlamm" "tit", und laut uralten, sumerischen Schöpfungsmythen wurde der Mensch von "Ninti" ("Herrin des Lebens/Rippe") und "Enki" ("Herr der Erde") aus "ti.it" geschaffen. Tiit bedeutet etwa "Das, was Leben hat", und zum hebräischen Wort "tit" ist "bos", eine Ableitung von "besa" (= "Ei"!), ein sinnverwandter Ausdruck. Liegt da die Vermutung nicht nahe, dass der Adam aus einem "Ei" ("bos"), und nicht aus "Erde", geschaffen wurde?

Mesopotamische Ursprünge finden sich in der Genesis zweifelsohne - auch bei Adam? Was den zweiten Bericht ebenfalls besonders bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass Adam (vom hebräischen adama, "Erde") alleine erschaffen wurde. Von Eva ist hier keine Rede! Kapitel 1, Vers 27, berichtet aber eindeutig von einem gleichzeitigen Erscheinen von Mann und Frau. Erst 15 Verse später, nachdem der Garten Eden gepflanzt wurde und Adam Tiere und Pflanzen mit Namen versehen hatte, erscheint Eva auf der Bühne des zweiten Schöpfungsaktes.

Der Grund dafür, dass es definitiv zwei sich unterscheidende Überlieferungen einer "Weltwerdung" in der Genesis gibt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach, dass hier zwei vollkommen verschiedene Autoren am Werk waren. Auch der Schreibstil der zwei Kapitel weist darauf hin. Wider Erwarten ist die erste Geschichte aber nicht auch die ältere, denn der deutsche Bibelforscher und Sprachexperte Julius Wellhausen belegte bereits 1880, dass dieser aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. stammt. Der zweite hingegen kann um die Zeit des 9. vorchristlichen Jahrhunderts datiert werden. Runde 300 Jahre liegen zwischen ihnen, und in einer derart langen Zeit kann viel auf der Welt geschehen.

Da nur der ältere Bericht über die Menschwerdung und das mythische Paradies detailliert zu erzählen weiß, ist dieser ein wertvoller Schlüssel zum Verständnis des Alten Testaments. Ich bin auch der Überzeugung, dass weite Teile des textlichen Inhalts aus ungleich älteren Quellen und Überlieferungen aus dem Zweistromland stammen. Denn wollen wir die Geschichte von zwei frisch erschaffenen Menschen, die in einem Garten lebten, "glauben", so kann die Bibel alleine wenig dazu beitragen. Wenn wir nicht aus religiöser Überzeugung "Gott" oder vieldeutbare Symbolismen für diese märchenhaft erscheinende Geschichte verantwortlich machen wollen, sondern versuchen, sie durch eine moderne "Brille" zu interpretieren, reicht die Genesis alleine nicht aus.

Aber die Erschaffung des Menschen ist nicht allein in der Genesis überliefert. Deshalb komme ich in Kapitel II darauf zurück...

I.5 Adam und seine "Rippe" Eva

Adam wurde durch "Gottes" Hand aus schlichtem "Erdboden" geformt und bekam Leben eingehaucht - er wurde lebendig. Eine kurze, jedoch bei näheren Analysen äußerst interessante Geschichte der Genesis. Gehen wir aber vorerst weiter durch die Verse, denn der erste Mensch bekam nun einen "Garten" angepflanzt:

"Elohim pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte dahinein den Menschen, den er gebildet hatte. Und Elohim ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume hervorwachsen, lieblich anzusehen und gut zu essen." (Gen. 2,8-9)

Der Ort, wo die Elohim-Wesen den Adam erschufen, wird in der Genesis leider überhaupt nicht näher lokalisiert. Aber der Garten Eden lag "im Osten" von diesem Ort der Schöpfung. (Andere Überlieferungen wissen ebenfalls von einem ersten Wohnort der Menschen zu erzählen.) Im Laufe der Geschichte wurde schon unzählige Male versucht, das göttliche Paradies, den Ort ohne Sorge und Kummer, geographisch festzunageln. Auf der ganzen Welt wurde nach möglichen Standorten gesucht, wobei man sich hauptsächlich auf Mesopotamien konzentrierte, denn zwei Flüsse dieser Gegend werden deutlich im Zusammenhang mit dem Garten Eden in der Genesis erwähnt: Tigris und Euphrat (Vers 14). Vorerst aber wollen wir uns die Erschaffung des Menschen etwas genauer ansehen.

Die Überlieferung, dass die Elohim einen Garten pflanzten und allerlei Bäume oder Pflanzen gedeihen ließen, weist deutliche Parallelen zu mesopotamischen Mythen auf. So erfahren wir dort interessante Einzelheiten:

"Nachdem Anu, Enlil, Enki und Sud die Schwarzköpfe (Menschen, L.A.F., s. II.7) erschaffen haben, vervielfältigten sie blühende Vegetation im ganzen Land, kunstvoll erschufen sie vierbeinige Tiere. In den E.DIN setzten sie sie."

Klar erkennen wir hier die Ähnlichkeit zum biblischen Text. Jedoch schreibt diese Überlieferung die Erschaffung von E.DIN - das zweifellos mit dem Eden der Bibel gleichgesetzt werden kann - einer Reihe von einst hoch verehrten Göttern zu: "An", den Himmelsgott der Sumerer, seine Söhne "Enlil" (= "Herr über das Wort"), ein "Gott" der Luft und Enki (= "Herr der Erde", "Herr des Unteren" oder "Herr des festen Bodens"), der als "Gott" des Urwassers, der Erde und der Weisheit verehrt wurde und deren Halbschwester Sud/Ninmah ("größte Herrin"), die Muttergottheit der sumerischen Schöpfungsmythen, die auch Mah bzw. Mami (Mutter?) genannt wurde.

Die sumerische Mythe von "Enki und der Weltwerdung" (König, 68f.) enthält übrigens den unbestreitbaren Hinweis, dass Enki nicht von der Erde kam:

"Als ich mich der Erde näherte(!), war dort Wasser im Überfluss."

Eine neu-babylonische Mythe (Sproul, östlich, S. 140ff.), um 600 v. Chr., die in Sippar gefunden wurde, berichtet sehr deutlich, dass es in vergangenen Zeiten keine Vegetation gab. Erst als die himmlischen Wesen (zum Beispiel Marduk und die Anunnaki) das Land kultivierten, Kanäle zogen und Städte errichten, wurde der Mensch und die Vegetation erschaffen. Und zwar an einem Ort, der bei Euphrat und Tigris lag! Dort wurde auch eine Stadt erbaut und mit "Menschgewimmel" bevölkert.

Aber auch die nordische Mythologie der Germanen enthält in der Dichtung Völuspa einen möglichen Hinweis auf dies Ereignis der Schöpfung:

"Da hoben Burs Söhne (= Odin, Wili und We, L.A.F.) die Lande empor und erschufen den schönen Midgard, von Süden beschien die Sonne den Boden, da wuchs auf dem Grunde grünes Gras." (Nack, S. 215)

Auch hier errichteten die "Götter" einen Lebensraum, den Midgard, und die Vegetation für die Menschen. Dort hauchten sie, wie wir gesehen haben, dem ersten Menschenpaar Ask und Embla einst Leben ein - wie es auch die Bibel kennt. Sumerisch/babylonischen Texten ist gleichfalls zu entnehmen, dass der "Gott" Enki bei seiner Ankunft auf der Erde das Land trockenlegt, was die Germanen als "hoben (...) die Lande empor" beschrieben.

In der Genesis ist diese mesopotamische "Götterfamilie" oder die "Götter" der Germanen in einem "Gott" oder besser in den Elohim enthalten, aber dies sollte an dieser Stelle nicht interessieren. Jedoch ist es heute offensichtlich, dass die germanische Überlieferung jünger als die Genesis ist. Eine gegenseitige Beeinflussung ist also ausgeschlossen, aber die Ähnlichkeit erhärtet den Wahrheitsgehalt des Alten Testamentes.

Der biblische Adam lebte einsam und alleine in seinem Paradies, wobei die Bezeichnung Paradies im Alten Testament überhaupt nicht vorkommt. Es ist eine Ableitung vom persischen "Pardes", was "Park" oder "Garten" bedeutet. Und das biblische Wort Eden, stammt aus dem sumerischen und kann als "Steppe" oder "Ebene" übersetzt werden.

Der erste Mensch (Adam) wurde an diesen vielgesuchten Ort gebracht, damit er dort arbeitet. Zumindest kann dem biblischen Text deutlich ein solcher "Auftrag" entnommen werden. So berichtet uns die Genesis wörtlich:

"Und so nahm Gott der Herr den Adam und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn anbaue und pflege." (Gen. 2,15)

Eigentlich doch ein klarer Widerspruch zu der üblichen Auslegung des Paradieses, wo es nur wunderbar und schön gewesen sein soll. Adam wurde eindeutig als ein Arbeiter, ein Ackersmann, wie verschiedene Bibeln auch Adam übersetzen, nach Eden, im Osten, gebracht. Interessant sind bei der Schöpfung des Menschen als "Arbeiter" auch die Überlieferungen der mesopotamischen Völker, die diese einem "göttlichen Rat" zusprechen, der billige Hilfe für die irdischen "Götter" suchte, die höchstpersönlich schuften mussten.