- -

- 100%

- +

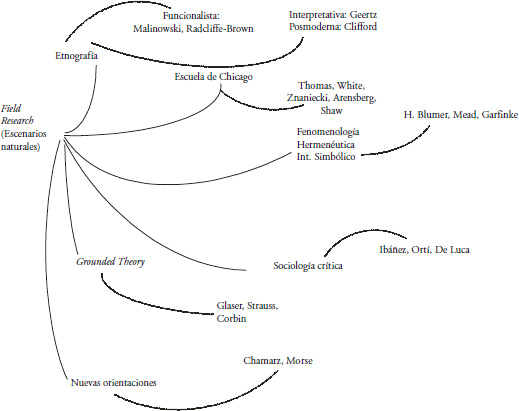

En forma convergente, la Escuela de Chicago, con su énfasis en el trabajo de campo, el material etnográfico y las historias de vida, ejerce una gran hegemonía en esta época. De la gran variedad de estudios e investigaciones que se desarrollaron bajo el influjo de esta organización universitaria, pueden mencionarse aquellos que utilizaron la técnica de la observación participante (Anderson, The hobo, 1923; Cressey, The Taxi-Dance Hall, 1932) y la utilización de historias de vida de criminales y delincuentes juveniles (Shaw, The Jack-Roller, 1966; Sutherland, The professional Thief, 1937) También cabe destacar la serie de estudios y publicaciones generadas por Lloyd Warner (1898-1970), quien aplicó la perspectiva cultural al estudio de las organizaciones formales estadounidenses. Warner utilizó la teoría funcionalista y la metodología de la observación participante en sus estudios comunitarios de Yankee City, realizada en 1941 en la ciudad de Newburyport, en el estado de Massachusetts, donde vinculó las características de la comunidad regional e ideologías organizacionales con el comportamiento de los empleados. En 1942, se trasladó a Chicago y junto a algunos colaboradores —entre los que se contaban Arensberg, Chapple, Richardson y otros— fundaron la Sociedad para la Antropología Aplicada. Los objetivos fundacionales de la entidad fueron promover la investigación científica en los principios de las relaciones humanas y fomentar su aplicación en problemas prácticos. Del ejemplo infundido por Warner y sus colaboradores, surgieron otros investigadores interesados en este tipo de estudios. Sólo a modo de referencia se puede citar a William Whyte, quien estudió etnográficamente la sociedad de la esquina (Street Corner Society, 1943) y las relaciones humanas en diversas industrias, restaurantes, hoteles, acero, automóviles, vidrio y petróleo. Igualmente significativo es el caso de Burleigh Gardner, quien en sus estudios sobre relaciones humanas observó a la organización como un sistema social vinculado a la comunidad y la sociedad. Ejemplo de ello fue su investigación realizada en 1945 sobre el supervisor como un hombre intermediario (Arnold y Flores, 2003).

Entre 1950 y 1970 observamos la emergencia de diversas vertientes epistémicas que pretenden enfatizar y promover el uso de métodos y técnicas cualitativas de investigación social de forma cada vez más rigurosas. Aquí encontramos los estudios de Becker, Geer, Hughs y Strauss (1961), denominado Boys in White, y de Glaser y Strauss (1967), The discovery of grounded theory, perspectiva que analizaremos con algún detalle en otro acápite de este mismo texto. Surgen igualmente perspectivas aún coexistentes, como la fenomenología, el interaccionismo simbólico y la etnometodología, que rescatan al actor social como protagonista fundamental de los fenómenos sociales y las interpretaciones y significaciones que para ellos tiene la denominada “realidad”.

Es destacable en este período, los aportes de investigadores sociales influenciados por la semiótica y la hermenéutica, entre los que podemos nombrar una variedad significativa de enfoques como el posestructuralismo de Barthes, el neoenfoque analítico de Phillips, el neomarxismo de Althusser, las teorías rituales del drama y la cultura de Turner, el deconstructivismo de Derrida, la etnometodología de Garfinkel y la descripción densa de fenómenos sociales, como lo platea Geertz.

Mención especial merece la descripción densa de fenómenos sociales desarrollada por Clifford Geertz (1973). Geertz adhiere a una concepción de ciencia que se entronca directamente con el idealismo filosófico alemán, el cual distingue claramente entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. En estas últimas se destaca una concepción de lo humano que resalta sus características únicas, como la reflexivilidad, creatividad e intencionalidad, los propósitos y significados; en fin, todos aquellos asuntos que están ausentes en el mundo natural y animal, y a los cuales no pueden ser aplicados los modos de análisis con que se estudian los fenómenos físicos o biológicos. Lo social, bajo esta perspectiva, se hace inteligible a través de procedimientos especiales: la comprensión (Verstehen), la empatía y un conjunto de operaciones técnicas como la observación participante, las historias de vida y en general gran parte del instrumental metodológico cualitativo que caracteriza a los estudios de campo.

El programa propuesto por Geertz implica una ruptura con el patrón de explicación causal en favor de las explicaciones interpretativas. Él invita seriamente, en una evidente alusión a los procedimientos hermenéuticos, a considerar la actividad humana como un texto y la acción simbólica como su contenido. El análisis de fenómenos sociales supone en consecuencia, una actividad interpretativa del investigador y que consiste en descifrar estructuras de significación socialmente establecidas. Estas significaciones no son privadas ni idiosincráticas, y de ninguna manera fenómenos psicológicos. Por el contrario, es social y así lo es la significación. A pesar de que lo simbólico es “ideacional”, no lo encontramos en la cabeza de nadie, y no siendo “material”, no es una entidad oculta, inaccesible a la observación. El objetivo más importante de este enfoque semiótico es invitarnos a acceder al mundo conceptual en que viven nuestros “observados”, de modo que podamos en un sentido amplio del término, incorporarnos a sus “conversaciones”, participando en su entramado cultural.

El proceso que utiliza Geertz se denomina “descripción profunda o densa”, noción que tomó prestada del filósofo Gilbert Ryle, de gran importancia en la antropología británica de los años cincuenta. La descripción densa implica el hecho de que cualquier aspecto del comportamiento humano tiene más de un significado. La conducta es el movimiento del cuerpo que posee más capas significativas. Aquí, la analogía con la arqueología es útil; el comportamiento humano tiene desde el punto de vista de Geertz, una variedad de niveles de significado. Encontrar y explicar estas intenciones es el papel del etnógrafo, quien, en el proceso, afila su mejor arma: el concepto de cultura. El propósito de este autor consiste en buscar un significado, una explicación (literaria) y no la propuesta de leyes, como es el caso de la ciencia experimental. Interpretación es el nombre de la herramienta que utiliza para cumplir el objetivo de buscar el significado.

En los últimos años, es posible observar un relevamiento y redescubrimiento de los modos y formas de investigación cualitativa, basadas principalmente en una crítica creciente y fundamentada al concepto mismo de ciencia analítica y la emergencia y dominación del enfoque constructivista en la explicación social, junto a nuevas resignificaciones. En ella observamos una crítica consistente a la conformación de investigación social. Es posible constatar dos procesos convergentes: por un lado, una crisis de representación y por otra, una crisis de legitimación (Denzin y Lincoln, 1998).

La crisis de representación dice relación con la puesta en duda de las premisas de la investigación cualitativa tradicional, al cuestionarse la posibilidad del investigador de aprehender la experiencia vivida como experiencia en sí y de poder transmitirla en cuanto conocimiento institucionalizado. Dicha experiencia queda desde el enfoque constructivista, clausurada en la descripción realizada por el investigador, como una creación propia e independiente de los fenómenos sociales. Ello lleva a poner en tela de juicio principios tradicionales del conocimiento cualitativo y asume la forma de preguntas cuestionadoras de la otredad: ¿quién es el otro?, ¿se puede esperar el acceso inmediato a la experiencia de otro? Y si ello no es posible, ¿cómo construir una ciencia social basada en la otredad? Como es posible observar, muchos de los cuestionamientos surgidos en esta época provienen de la disciplina antropológica y la realización de etnografías, donde confluyen variables como el género, la clase social y la étnia. Los investigadores han insistido en realizar preguntas cuya respuesta aún se encuentra en construcción.

Otro punto importante en esta discusión sobre la crisis de representación tiene que ver con el lugar desde el cual habla el científico cualitativo. Desde un punto de vista tradicional, el texto o reporte de investigación no sólo refleja la realidad social de interés disciplinar, sino que su autor es célebre por generar un conocimiento lo más claro de los escenarios de interés. Los cuestionamientos actuales llevan a replantear esas lógicas, sobre todo considerando que el investigador no se encuentra ajeno a grupos de interés, a los cuales él mismo pertenece, y que reflejan la necesidad de preservar cierto statu quo o modificar situaciones sociales existentes. Este es el caso de investigaciones de carácter feminista, género o influenciada por el origen étnico.

Del mismo modo, los estudios cualitativos se han visto presionados por lo que ciertos autores denominan como crisis de legitimación (Denzin y Lincoln, 1998). Por crisis de legitimación se entiende los cuestionamientos realizados a los principios básicos de la investigación científica tradicional, como los criterios de validez y fiabilidad, por considerarlos obsoletos y caducos. Tradicionalmente, todo texto de autoría científica debía cumplir el requisito de ser acotado, verdadero y completo. Tales criterios eran garantizados por las determinaciones de validez y confiabilidad. Al producirse, con mayor fuerza a mediados de los años ochenta, un fuerte cuestionamiento de la objetividad científica (Maturana, 1986), estos requerimientos han debido adaptarse a las nuevas demandas. Como veremos en el capítulo dos de este texto, aparecen ahora criterios de calidad que aseguran la construcción de un texto consensuado y en permanente autoconstrucción. Reemplazando la validez tradicional, comienzan a usarse las expresiones credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad (Colas, 1992).

Estas problemáticas y cuestionamientos no deben entenderse como mutuamente excluyentes, como lo indican Denzin y Lincoln (1994: 11), puesto que cada una de las descripciones sobre metodología cualitativa opera todavía en el presente, ya sea como herencia o como conjuntos institucionalizados de prácticas que los investigadores siguen utilizando. Nos encontramos actualmente en un momento desconcertante, por la sobreproducción de comunicación de explicaciones. Nunca antes el investigador cualitativo dispuso de tantos paradigmas, métodos, técnicas e instrumentos o estrategias de análisis para elegir. Es de interés destacar que estamos ante un instante de descubrimiento y redescubrimiento de nuevas formas de ver, interpretar, argumentar y escribir.

Muchos de los investigadores cualitativos identifican esta forma de actuar con la posmodernidad. Por este motivo, la investigación cualitativa no puede seguir contemplándose desde una perspectiva neutral y objetiva. Conceptos sociales, como género, clase social, raza, entre otros, configuran el procedimiento de investigación, haciendo de ella un procedimiento multipropósito, multidiscursivo y multicultural. La consecuencia fundamental de tal forma de entender el proceso de investigación cualitativa, radica en comprender los procesos sociales como construcciones de experiencias de vida, no siempre concordantes con el fenómeno en sí, pero alejados también del solipsismo, siendo una construcción conjunta entre el investigador y los investigados. Las proyecciones más recientes de esta discusión, serán tratadas en este libro.

1.2. Perspectivas contemporáneas de investigación social cualitativa

Con el objeto de comprender y entender de forma adecuada las características metodológicas y técnicas de la investigación social cualitativa, realizaremos un breve repaso de sus bases epistémicas, lo que permite atribuir sentido a los procedimientos, directrices y modos de operar típicos de nuestras conformaciones disciplinarias.

Cada proyecto o estudio de investigación cualitativa utiliza una serie de estrategias que considera más adecuada de acuerdo a sus particulares intereses, los que habitualmente se encuentran en conformidad con una variedad de modelos conceptuales que permiten realizar una interpretación y análisis posterior de la información obtenida. Ello ha llevado en algunos casos, a la generación de ciertas confusiones. Por ejemplo, es habitual que los textos y manuales de referencia sobre metodología cualitativa la vinculen con algún referente epistémico particular, lo cual ha sido latamente contradicho por la experiencia internacional (Guba, 1990; Denzin y Lincoln, 1998).

En este sentido, toda investigación científica utiliza modelos conceptuales o paradigmas, como lo indicara Kuhn (1962) a mediados del siglo pasado. La imprecisión e indefinición en la que ha caído este término, por su excesiva e indiscriminada utilización, no debe impedirnos constatar la existencia de cierto consenso en entender por paradigma a una visión de lo que es el quehacer investigativo de un conjunto de científicos, lo que implica la utilización de una metodología determinada, lo que les permite enfocar los problemas y la forma que se tiene de resolverlos de una determinada manera.

No obstante, cabe hacer una distinción previa. Las técnicas cualitativas que utilizamos de forma cotidiana en investigación social, no se encuentran necesariamente atadas a determinados modelos conceptuales. La metodología cualitativa y sus técnicas no quedan circunscritas al paradigma fenomenológico y hermenéutico, ni tampoco a la severa crítica realizada al enfoque positivista, pues su aparición y utilización en ciencias sociales antecede a las proposiciones epistémicas, como lo hemos indicado en el apartado anterior. Son nuestros intereses y propósitos los que nos guían en la elección de una determinada metodología y las técnicas a ellas asociadas.

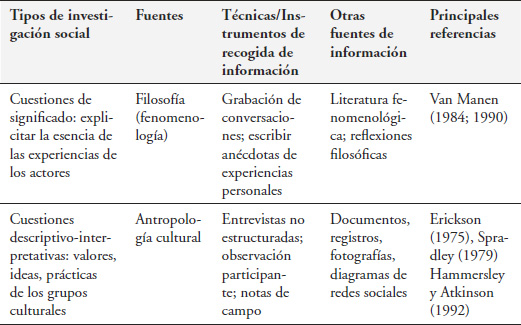

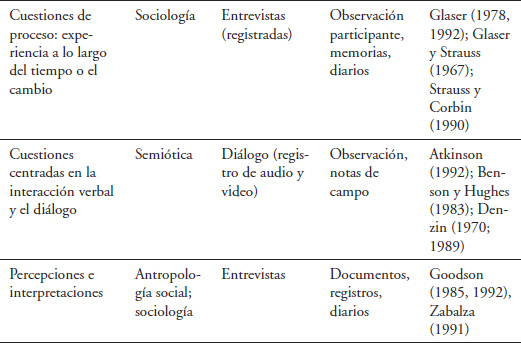

Un cuadro resumen, que incluye distinciones pertinentes sobre lo que acabamos de indicar, se presenta a continuación.

Tomado de Rodríguez, Gil, García (1996)

Teniendo estos antecedentes en cuenta, cuando se mencionan las principales perspectivas que se han utilizado en investigación social, generalmente se realizan graves omisiones o generalizaciones excesivas. Asumiendo que pueden darse estas dos dificultades, realizaremos una breve descripción de los patrones de orientación más representativos que han posibilitado el ejercicio de nuestras disciplinas. Como lo propone Guba (1990: 18), realizamos una interesante síntesis que permite distinguir entre una diversidad de enfoques o paradigmas de investigación social a partir de tres preguntas características:

• En primer lugar, ontológica: ¿cómo se entiende la naturaleza de lo conocible? O, ¿cuál es la naturaleza de la realidad?

• En segundo lugar, de carácter epistemológico: ¿cómo se entiende la naturaleza de las relaciones entre investigador y conocimiento en general?

• Y por último, de tipo metodológica: ¿cómo el investigador construye o desarrolla un conocimiento científico?

De acuerdo a la respuesta que se dé a estas preguntas, es posible clasificar el sistema de creencias o paradigma adoptado por los investigadores cualitativos. De esta forma, releva una clasificación simplificada, pero efectiva, de las perspectivas epistemológicas de investigación social más utilizadas, entre las que encontramos:

a) Perspectiva prevaleciente, clásica, racionalista, marcada por un enfoque analítico, positivista y pospositivista, por un lado.

b) Perspectivas dialógicas, naturalistas, hermenéuticas y comprensivas. Y

c) Perspectiva emergente, alternativa y constructivista.

Esta nomenclatura, aunque excesivamente generalista, como lo hemos indicado, resulta bastante efectiva en la labor explicativa, pues permite distinguir entre aquellas perspectivas que asumen la existencia de una sola realidad, que posee el carácter de objetiva, contrastable por medio de los sentidos, sujeta a leyes universales y manipulable por medio de procesos lógicos; y aquellas que asumen la existencia de múltiples significaciones de la realidad, que poseen manifiestas diferencias entre cada una de ellas, las que no siempre pueden resolverse por medios lógicos o de tamaños muestrales. Algunas de estas epistemologías sostienen que el investigador tendría una participación activa en la conformación de las realidades explicadas, mediante procesos de comprensión e interpretación. No desconocemos la existencia de diferencias entre la perspectiva positivista, pospositivista y los cuestionamientos que provienen de otras orientaciones, como la perspectiva crítica y otras afines (de género, de clase, étnicas), fenomenológicas y constructivista.

Reconocemos que la investigación cualitativa en ciencias sociales puede ser mejor entendida como un proceso en cambio constante, que no se encuentra ajeno a tensiones, contradicciones y vacilaciones, las cuales tienden a coexistir más que a verse como un área de estudios unificada y solidificada. En tal sentido, la revisión de perspectivas que a continuación realizaremos, no pretende constituirse en una revisión exhaustiva de todas aquellas que pueden ser identificadas y que han ejercido alguna influencia sobre la metodología cualitativa. Por el contrario, tan solo pretendemos representar procesos complejos, de múltiples agregaciones y coexistencias, ejemplificadas con la explicación sucinta de algunas de las perspectivas más fácilmente identificables, como lo hizo Guba (1990) hace algún tiempo, al incluir el positivismo, la teoría crítica y el constructivismo.

1.2.1. Enfoque positivista como forma de explicación social

Como forma especializada en el proceso de conocer, el método científico puede ser entendido como el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos. En él se sustentan las bases del proceso cognoscente caracterizado por la conjunción de por lo menos seis factores: a) la observación, en cuanto se pretende aplicar los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlo tal como se presenta en realidad; b) la inducción, o la acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas está implícito; c) la generación de hipótesis o la generación de determinados supuestos que se busca comprobar o refutar; d) comprobación de la hipótesis por experimentación; e) la demostración o refutación de la hipótesis; y f) el establecimiento de conclusiones lógicas de acuerdo a los pasos anteriores.

Así queda definido el método científico como es normalmente entendido; es decir, la representación social dominante del mismo. La sociedad compleja ha seleccionado a la ciencia como “el elemento” central de conocimiento. En ella se encuentra la base del conocimiento contemporáneo, presente en todas sus versiones. Desde esa matriz, guiada por el mismo proceso del dividir para conocer, emergen las ciencias sociales. Su carácter se define como aplicaciones especializadas de la ciencia sobre “objetos” humanos, sociales y culturales. Para ello se sustenta en un conjunto de patrones claramente identificables, entre cuyos elementos encontramos:

• Existencia del ser de la realidad con independencia de su observación (ontologismo).

• Distanciamiento metódico con el objeto (separación sujeto/objeto), y

• Enfoque analítico; es decir, subdivisión de categorías en unidades menores.

En este contexto, un actor privilegiado es el enfoque empírico analítico, caracterizado por el positivismo. El enfoque analítico centró sus bases en una serie de corrientes filosóficas y epistemológicas, que hunden sus raíces en dos vertientes: el realismo y el empirismo.

El realismo se basa en tres premisas básicas: a) en primer lugar, la realidad conocida existe aunque nosotros no la conozcamos; b) a la realidad conocida no le afecta para nada el hecho de que nosotros la conozcamos, su ser no queda modificado por el acto de conocimiento, por el hecho de haberla conocido o de estar ahora conociéndola; c) y por último, lo conocido es independiente del sujeto cognoscente. Dicho de otra manera, las corrientes positivistas aceptan la existencia de “cosas independientes del pensamiento”; es decir, una realidad objetiva, dirigida por normas y mecanismos claramente determinados. A partir del siglo XVIII, se sientan las bases del empirismo filosófico de John Locke (1632-1704) y David Hume (1711-1766). Locke se interesó por el acto de conocimiento teniendo como referencia los aportes de Descartes y Kant sobre las ideas. Su propuesta, el empirismo, argumentaba que todas las ideas del entendimiento provienen del conocimiento sensible, producto de los sentidos y de las sensaciones, llamadas por Locke “ideas simples”. Las ideas simples tienen por consecuente a un conjunto de otras ideas, “complejas”, las que son dadas a la luz por medio de una serie de procesos de asociación y combinación.

Por otro lado, el interés de Hume se centró en llevar el empirismo de Locke hasta el extremo. De acuerdo a su parecer, el acto cognoscente se compone de impresiones sensibles y de ideas que se forman a partir de la información de los sentidos. Ello resulta ser una afirmación radical, pues no podemos realizar ningún tipo de explicación que vaya más allá de lo que los sentidos pueden comprobar, siendo las ideas de existencia y verdad injustificables.

El enfoque analítico delimitó los parámetros de lo que es ciencia acorde a la estructura y forma de sus investigaciones. Para esta corriente de pensamiento, una afirmación es correcta si reúne una serie de requisitos, entre los cuales destaca por sobre todos, el de coherencia lógica; es decir, alejarse de explicaciones tautológicas y contradictorias. Para ello es posible asumir tan solo dos valores: verdadero o falso. Una explicación reúne esta cualidad cuando es corroborada como verdadera. Con esta afirmación se sustenta la idea según la cual el mundo de lo científico queda marcado por la necesidad de corroborar las afirmaciones empíricas; esto es, de acuerdo a la experiencia y sustentadas en la lógica.

En esta postura va a tener un destacado papel en las ciencias sociales, desde sus primeros pensadores del siglo XIX, tal como Auguste Comte, quien deseaba desvincular a la sociología de la metafísica filosófica y de la tradición místico-religiosa. Desde aquellos tiempos, el enfoque analítico renunciará a la elaboración de grandes interpretaciones y a los intentos de valorar las estructuras sociales y los procesos evolutivos. Por el contrario, buscará comprender “objetivamente” lo social desde sus diversas dimensiones y variables. Para ello requirió la elaboración de teorías parciales sobre las relaciones de causa-efecto o las relaciones funcionales y métodos convencionales para la confirmación de la hipótesis.

Con una fuerte crítica al enfoque positivista tradicional y a su criterio de verificación de hipótesis, va a emerger en el siglo XX la figura de Karl Popper (1902-1994). Popper criticó con fuerza el principio de verificación, base fundamental del enfoque analítico, al considerar que en él no se cerraba el proceso de conocimiento. Frente al proceso de conocimiento, existen diferencias claramente identificables entre positivismo y pospositivismo. Mientras el primero sostiene que las entidades o cosas pueden ser conocidas por medio de generalizaciones relativamente libres, el pospositivismo sostiene que la realidad nunca podrá ser totalmente aprehendida, pues las normas que gobiernan su comportamiento sólo podrán ser aprehendidas de forma incompleta.

En cuanto recurso metodológico asociado al acto cognoscente, la verificación debe ser entendida para este intelectual como un proceso inacabado. El proceso de verificación científica no concluye cuando las hipótesis no pueden ser verificadas, sino todo lo contrario, se abren otros espacios y otras posibilidades. A esta forma de entender el acto de conocimiento, Popper la denominó falsación. Si las hipótesis permiten interpretar y solucionar problemas, entonces se puede indicar que las hipótesis son verdaderas. De hipótesis verdaderas sólo se pueden deducir conclusiones de la misma naturaleza. No obstante, la particularidad de las explicaciones científicas es que toman la forma de proposiciones universales, donde la evidencia recogida en la empiria siempre es particular. Esta tensión, por cierto, no garantiza la verdad de la explicación. Para Popper, sólo la refutación de la explicación provisional puede entregar un conocimiento certero y verdadero, por lo cual la aspiración de un científico se encuentra asociada a la falsación de sus hipótesis. Con el criterio de falsación, el enfoque analítico pierde su ingenuidad en cuanto acto de conocimiento. En su argumentación, se entiende que la investigación científica adolece de errores de enunciado que deben ser corregidos, por lo que sólo es posible asegurar un conocimiento cuando se indica que él no es correcto.