- -

- 100%

- +

La observación de nuestras ciencias, en cuanto proceso de aplicación de distinciones, remite a una observación de segundo orden. ¿Quién realiza observación de segundo orden? Habitualmente, las ciencias cuyo objeto de estudio son observadores. Aquí entran las ciencias sociales. Es propio de las ciencias sociales que se dediquen a fenómenos de gran complejidad. Ello porque observan fenómenos como la cultura, la sociedad, la política, en sus diferenciaciones estatales y de regímenes gubernamentales, e incluso fenómenos acotados como la personalidad y la conciencia, y las formas y estrategias fiables y válidas de intervención en dichos fenómenos. Obviamente no es lo mismo observar la conciencia que las regularidades sociales, pero la operatoria de la ciencia es equivalente en su conformación funcional. Opera con los mismos mecanismos selectivos.

La observación de segundo orden pretende dar cuenta, en ciencias sociales, la observación de sistemas observadores (Luhmann, 1993; Ibáñez, 1991). Análogamente, el sistema de las ciencias sociales lo que hace es dar cuenta de la observación y descripción que realizan distintos observadores de fenómenos sociales. La importancia de entender a las ciencias sociales como un sistema observador de segundo orden recae en que esta perspectiva tiene el privilegio de poder distinguir y describir lo que otros observadores no pueden hacer, iluminando sus puntos ciegos o funciones latentes. La observación de segundo orden oferta posiciones para observar a otros observadores, mientras aplican sus distinciones en sus observaciones. Su objetivo central consiste en hacer distinguible las formas del distinguir. Su propio conocimiento emerge mediante operaciones de observación y descripción que indican cómo otros sistemas llevan a cabo sus operaciones y cómo, en dependencia de ellas, construyen su quehacer (Arnold y Robles, 2000).

En parte, la observación de segundo orden se relaciona con la distinción entre la perspectiva Etic —objetivismo u observación de primer orden— y la Emic —apunta a los esquemas y modelos de significación de los observados. La aplicación de estos términos en la teoría social fueron mejor explicados por Harris (1994), con el fin de diferenciar dos estrategias en investigación cultural: aquellas que dirigen su observación a las dimensiones de la cultura de acuerdo a categorías internas a ellas mismas y las que observan las culturas de acuerdo a categorías externas, propias de la ciencia.

Toda observación social representa la operación de esquemas diferenciadores —también abiertos a la observación—, que permiten consignar la realidad en un sentido u otro y hacer de ella horizonte para acciones y experiencias. La observación de las distinciones pretende dar cuenta de los esquemas que utilizan los sistemas sociales, los que pueden ser agrupados en conjuntos ordenados de distinciones. Conjuntos ordenados no significa necesariamente igualitarios, reglamentados o coherentes. La coherencia no tiene nada que ver con los fenómenos sociales estudiados, tal como lo señalara Radcliffe-Brown (1974). Con el término conjuntos ordenados hacemos referencia a que ellos tienen cabida en la sociedad y en la cultura. Desde orientaciones constructivistas los llamaremos ahora esquemas de distinciones, al poseer las propiedades antes expuestas (Flores, 2006a).

En cuanto objeto de estudio preferente, los esquemas de distinciones hacen posible la comprensión de un sistema social y cultural. Apelan, por ejemplo, a valores, creencias profundas, concepciones acerca del bien y del mal, la moral, creencias religiosas, el valor de la amistad, el dinero, entre otros. El registro de esquemas de distinciones abre la posibilidad, desde las ciencias sociales, de interceptar —interferir, intervenir— comunicaciones y adentrarnos en los fundamentos de lo social —expectativas cognitivas, explicaciones y haceres— en sistemas complejos.

En cuanto proceso de observación de segundo orden, el conocimiento de los fenómenos sociales se construye, dinámica y activamente, como resultado de operaciones de observación del sistema. Es el propio sistema científico el que realiza procesos de observación de la distinción realizada por los sistemas observadores de los sistemas sociales. Su descripción, propia del proceso de observación realizado, se encuentra ligada al mismo sistema. Ello, clausura la operación de conocimiento realizado por nuestras disciplinas, poniendo en tela de juicio las aseveraciones que indican que las ciencias sociales se realizan en los patrones sociales de los actores y no desde ella misma.

Esta constatación, por cierto, lo único que hace es abrir las posibilidades de nuestras disciplinas a futuras distinciones. La más importante dice relación con el criterio de aceptación de la comunicación generada en la investigación social. La contingencia nunca puede ser reducida del todo, por lo cual la comunicación de la descripción de la observación de la experiencia del fenómeno social no garantiza, en ningún caso, su aceptación. Ninguna observación realizada por el sistema, introducida en la sociedad como comunicación, tiene garantizada su comprensión ni menos aun su aceptación. Ella puede también no ser comprendida por la comunidad científica o puesta en tela de juicio, y sus efectos se encuentran siempre sujetos a la observación cuando se actualizan en la comunicación.

Un elemento importante de destacar desde el punto de vista constructivista, es que las explicaciones y descripciones que se realizan de las experiencias vividas por los observadores no reemplazan en ningún caso a lo que ellas explican o describen. El observador que las escucha o las rememora sólo hace eso: escuchar y rememorar, pero en ningún caso “vive” esa experiencia vivida y rememorada. La “realidad” de la experiencia vivida no puede ser “re-vivida”. La “realidad” queda restringida al observador en su experiencia concreta y acotada, y lo transmitido por medios especializados se convertirá en una “nueva realidad” que alude a una experiencia concreta pasada, pero que no “es” la experiencia concreta pasada.

En este sentido, es interesante relevar los aportes realizados por el biólogo chileno Humberto Maturana (1986), y su implicancia para la metodología cualitativa, al cuestionar radicalmente la existencia de una realidad objetiva que se encuentre fuera del observador, y que a la vez pueda ser conocida por éste. Maturana, al partir de la premisa de la imposibilidad de distinguir entre ilusión y percepción, da cuenta de la improbabilidad de apoyar la tradicional investigación científica en el objeto externo o realidad objetiva, como un factor que permita validar el conocimiento científico. En este contexto, la objetividad tan propia de las concepciones tradicionales, pasa a ser relativizada o simplemente puesta entre paréntesis. Desde allí se emprenden decididos y obligados pasos hacia la descripción detallada de la perspectiva según la cual se hacen posibles las “observaciones” realizadas, las que adquieren “real” corporeidad en el lenguaje.

Para este biólogo, los dominios cognoscitivos son cerrados, por lo cual su validación no se produce por la referencia a condiciones exteriores. Por el contrario, ellos están determinados por el criterio de validación de las afirmaciones que les son propias y que especifican el modo de ser en él. La ciencia, vista como un dominio cognoscitivo, se encuentra definida por su particular y consensual criterio de validación. Desde ahora y en adelante, el criterio de validación científica debe basarse en nuevas concepciones, de forma que sea comprendida como la proposición de un mecanismo generativo que a partir de la experiencia del observador, pueda explicar un objeto o fenómeno, usando otras experiencias distintas de aquellas que se explica, y que sea aceptada como tal por otros observadores a partir de su escuchar con algún criterio propuesto por ellos (Maturana y Varela, 1984: 14; Maturana, 1986: 116).

En este contexto, el planteamiento de Maturana constituye una redefinición de gran importancia para el quehacer científico. La rigurosidad propia de la investigación en la ciencia adquiere mayor relevancia por el carácter asumido en la explicación científica. La responsabilidad del investigador se hace inexcusable, dado que ya no puede responsabilizar de sus errores a un objeto externo, sino a su propia experiencia o a sus explicaciones de ésta.

La objetividad no debe ser comprendida en este sentido como adecuación al objeto, sino como una adecuación a un conjunto de criterios de validación aprobados por la comunidad de observadores. Las explicaciones, por otra parte, no reemplazan las experiencias que explican. Unas y otras tienen lugar en dominios fenoménicos distintos, dado que una explicación es una reformulación —en el dominio explicativo— de la experiencia.

Este punto de partida obliga, sin lugar a dudas, a replantear muchos de los supuestos implícitos con los cuales han operado tradicionalmente nuestras disciplinas. No constituye la intención de estas líneas hacer una revisión crítica de ellas. Sin embargo, al parecer algunos cientistas sociales cualitativos han reaccionado hace algún tiempo a nuevas y crecientes gradientes de complejidad en sus escenarios de estudio, desde diferentes puntos de vista. Tampoco ya no nos resulta extraño que se admita la coexistencia de variados tipos y niveles de objetividades presentes al interior de la sociedad, cada uno inserto en niveles de significación determinados, los cuales —de una u otra forma— limitan a su propio contexto los dominios explicativos y comunicativos provenientes de la ciencia. Las explicaciones disciplinarias comienzan a ser asumidas últimamente como tan solo una de las muchas posibles formas del conocer social.

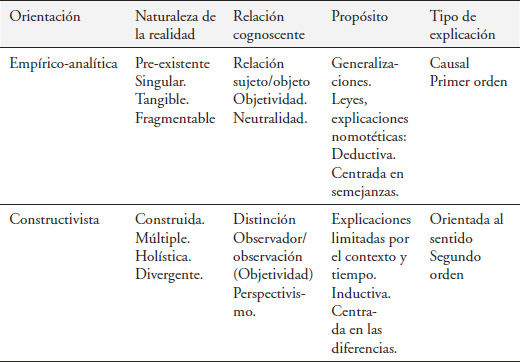

Con el objeto de ilustrar de mejor manera las consideraciones indicadas anteriormente, es posible construir un cuadro resumen en el cual se expone la orientación empírico-analítica y su diferencia con la orientación constructivista. Al ser leído, se debe guardar recaudo de que no se pretende establecer una dicotomía entre ambas orientaciones, sino solo pretende servir de ejemplo de las convergencias y divergencias. Algunos autores (Arnold, 1998) han intentado realizar con anterioridad un esquema dicotómico entre ambas macroorientaciones sin mayor éxito, puesto que sus exposiciones han resultado ser imprecisas, confusas y demasiado simplificadas. Imprecisas y confusas, pues pone en un mismo nivel orientaciones epistémicas y características metodológicas; y simplificadas, en cuanto no permiten apreciar las convergencias y divergencias entre las orientaciones (Flores, 2006).

En resumidas cuentas, de acuerdo a la postura constructivista, la explicación de los fenómenos sociales no puede basarse en la existencia de una realidad preexistente, sino que es construida en el acto de explicación. El fenómeno cognoscente se realiza por medio de distinciones sucesivas, realizadas por un observador en el acto de observar, por lo que pretende superar la clásica relación sujeto/objeto. El investigador social es un observador externo, especializado en la observación de observadores; es decir, un observador de segundo orden. Asimismo, su propósito es establecer explicaciones sobre los fenómenos sociales, las cuales se encuentran limitadas por condiciones de contexto y temporalidad. Sin pretender realizar una generalización excesiva, técnicas cualitativas como el grupo de discusión se encuentran fuertemente ligadas a estas proposiciones. En el grupo de discusión, lo social emerge en forma espontánea, sin directrices aparentes del preceptor. El rescate de la comunicación dominante y la constitución de consensos y disensos, hace posible la emergencia de experiencias semánticas exitosas.

2.2. Puntos de encuentro entre la teoría de sistemas sociales autopoiéticos y la teoría fundamentada

Desde la postura de algunos investigadores, es posible realizar interesantes aproximaciones a la metodología cualitativa incorporando el constructivismo sociológico aportado por la teoría de sistemas sociales autopoiéticos y los intereses de elaboración de explicaciones fundada en la empiria de la teoría fundamentada. Sus aportes consisten básicamente en hacer converger la teoría de sistemas sociales (Luhmann, 1998), el constructivismo basado en distinciones (Luhmann, 1993; Spencer-Brown, 1979), la lógica del observador (Maturana, 1997) y la teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967).

Ello puede ser sustentado, si recordamos cómo el propio Luhmann fue capaz de integrar elementos de disciplinas tan diversas como la biología (por ejemplo, por medio del concepto de autopoiesis de Maturana y Varela) o la lógica formal de Spencer-Brown. No obstante, desarrollos contemporáneos provenientes de otras áreas del saber no fueron incluidos de forma igualmente fructífera en su formulación de la teoría sistémica de la sociedad. El esfuerzo de vincular estas tradiciones radica en iluminar la presentación y explicación de diversos desarrollos en metodología cualitativa, que han intentado complementar desde las potencialidades de sus respectivos ámbitos, aquellas zonas más oscuras de la teoría de sistemas en su formulación luhmanniana. Es de especial interés las aportaciones que éstas pueden entregar hacia la resolución de la problemática de la investigación empírica.

Algunos autores han realizado interesantes aproximaciones en este sentido. Este es el caso de Mills, Bonner & Francis (2006), Charmaz, (2000; 2006), Gibson, Gregory & Robinson (2005), y Clam, (2000), entre otros, dentro de los cuales yo mismo me encuentro (Flores, 2006). Tales posiciones, en todo caso, comienzan a consolidarse, sobre todo con la reciente aparición del libro de Kathy Charmaz, el 2006, denominado Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis.

Estas tendencias en investigación cualitativa pretenden dar nuevas respuestas a antiguas preguntas, por lo que es normal que quienes suscriben la teoría fundamentada no necesariamente las compartan. Este es el caso de Glaser (2002), quien ha respondido con una negatividad rotunda a estas posiciones, defendiendo no sólo a la teoría fundamentada, sino al método comparativo constante como forma de análisis cualitativo alejado del constructivismo.

La cuestión radica en la posibilidad de discutir métodos de investigación cualitativos que respondan a la concepción de la sociedad como un nivel de emergencia distinto al individual. Se apunta a la superación de las tensiones propias de la perspectiva micro y macro social ante la observancia de la sociedad como un orden emergente de comunicaciones que es susceptible de ser modelada, sin atentar contra los presupuestos propios de su carácter contingente.

El precepto que guía es la necesidad de problematizar su dimensión empírica y sus potencialidades metodológicas, en vistas a la propia estabilización de la teoría en el sistema de la ciencia. Así enunciado, el desafío consistirá en identificar métodos que guarden una relación lógica entre el desarrollo de técnicas de producción y análisis de información, y los conceptos y obstáculos que una teoría como la de Luhmann identifica para la investigación social tradicional. En ese contexto se contempla a las modelaciones cualitativas como un campo potencialmente fecundo de desarrollo de una “metodología sistémica”, que pasamos a denominar metodología de sistemas fundamentada.

La teoría de sistemas, como una teoría general, desarrolla ciertas expectativas acerca de lo que es observable, mientras la teoría fundamentada en cuanto método para la observación, entrega direcciones y pautas sobre cómo mirar lo social. Si puede plantearse una intersección teórica y práctica entre las teorías de sistemas y la fundamentada como la que aquí se plantea, esta última en esencia debería desarrollar operaciones que tengan lugar y trabajen dentro de las expectativas generadas en el nivel teórico general (Gibson, Gregory & Robinson, 2005; Charmaz, 2000 y 2006; Clam, 2000; Mills, Bonner & Francis, 2006).

Como sabemos, la teoría de sistemas social de Luhmann y la teoría fundamentada fueron escritas en épocas muy distintas del desarrollo sociológico. Parte de la tarea de comparación por lo tanto, implica reconocer que ambas llevan algunas distinciones intelectuales asociadas con la época en la cual fueron desarrolladas. Veamos a continuación algunos puntos de posible comparación:

a) En primer lugar, podemos decir que entre la teoría de sistemas sociales y la teoría fundamentada existe cierta convergencia en lo que podemos denominar el punto de observación de lo social. La teoría de sistemas sociales autopoiéticos se presenta a sí misma como el esfuerzo desplegado y consciente por realizar una descripción de la sociedad compleja. Para ello se sustenta en la lógica de las distinciones (Spencer-Brown, 1979) y en la teoría de la observación (Maturana, 1997). Tales esfuerzos interpretativos no implican necesariamente realizar una descripción “punto a punto” de lo social, sino avanzar sostenidamente en la elaboración de conceptos y categorías de alto nivel abstracto.

La idea de descripciones altamente abstractas de lo social puede conectarse a la crítica que se hace a la teoría de Luhmann: de carecer de orientaciones metodológicas para poner a prueba los propios planteamientos de la teoría (Mascareño, 2006), entre los cuales se podrían incluir los referidos a la clausura total e imposibilidad de intervención externa. Con tal ausencia, ella aparece como una teoría que no genera sus propios mecanismos de irritabilidad y pone límites, quiéralo o no, a sus capacidades de autoaprendizaje. Esta teoría no aborda sistemáticamente con respecto a sí misma este problema, ni profundiza en la variedad de mecanismos existentes —tanto para las ciencias naturales como sociales—, a través de los cuales el programa metodológico, en complementación con el téorico, genera irritabilidad para el sistema.

Por su parte, el esfuerzo de la teoría fundamentada se centra en producir comunicaciones científicas que posean un fuerte componente empírico; es decir, que sus afirmaciones se sustenten inductivamente por medio de la evidencia proporcionada por los sistemas sociales. Ello implica un esfuerzo decidido por realizar explicaciones con certero valor heurístico (Glaser y Strauss, 1967).

b) En segundo lugar, es posible indicar que ambas orientaciones teóricas poseen una declarada perspectiva ontológica desde la cual pretenden realizar sus descripciones de lo social. En este sentido, la teoría de sistemas sociales autopoiéticos, aunque se sustenta en el concepto mismo de contingencia, posee en su noción de sistema el fundante concepto que permite la observación de la sociedad (Luhmann, 1993). Los sistemas existen y pueden ser descritos por medio de la sociología, explicando su función y operatoria. En el caso de la teoría fundamentada, el presupuesto ontológico se sustenta en la capacidad para generar descubrimientos en el mundo de lo social a partir de evidencia cualitativa. Las descripciones de los actores no sólo son tomadas como verídicas, sino que ellas son el fiel reflejo de fenómenos existentes en el mundo de lo social. En este enfoque, los fenómenos hablan y el investigador descubre las relaciones y el orden inmanente (Glaser, 2002). Ello se encuentra en concordancia con los presupuestos ontológicos definidos para las perspectivas paradigmáticas en investigación social cualitativa (Denzin y Lincoln, 1998).

c) En tercer lugar, podemos sostener que ambas orientaciones realizan un decidido esfuerzo por establecer indicaciones lo más adecuadas posibles sobre el mundo social. Desde la perspectiva luhmanniana, la teoría de sistemas permite realizar distinciones operantes que tienen por función hacer indicaciones en el mundo social. De esta manera, la teoría se convierte ella misma en un proceso generativo —también creacional— y a la vez inclusiva. Generativa, en cuanto la teoría permite establecer indicaciones de sistemas en lo social. Porque los sistemas son capaces de generar distinciones, por medio de sus operaciones básicas (sistema/entorno), parece posible describir lo social. Inclusiva, en cuanto lo distinguido incorpora necesariamente lo no distinguido, por contraste u oposición (Spencer-Brown, 1979). En la teoría fundamentada, por otra parte, se plantea la necesidad de que el investigador cualitativo elabore afirmaciones que se encuentren orientadas a distinguir fenómenos sociales, de forma de hacer emerger la estructura teórica. Tales distinciones, elaboradas en códigos de diverso tipo y categorías de análisis, se encuentran orientadas a desarrollar creativamente explicaciones hipotéticas sobre fenómenos (Glaser y Strauss, 1967).

d) En cuarto lugar, ambas perspectivas, desde sus particulares puntos de arranque, sostienen el requerimiento conceptual de la iteración y la variación, según indican algunos autores (Clam, 2000). Como lo plantea la teoría luhmanniana, cada diferencia que se construye al describir lo social, desde su primer evento itera y produce un núcleo de redundancia y también de variación (Luhmann, 1998). La iteración es la diferencia básica que permite el desarrollo del proceso de los sistemas, mientras que la variación es la diferencia marginal. En cada distinción su lado positivo es el lado que el sistema reconoce y en que las operaciones del sistema ocurren y es conocido como la “indicación”. La observación en sistemas de comunicación siempre lleva el lado oscuro de la distinción en el corazón de la observación, entonces ambos momentos de la observación son “efectuados” en la operación de la observación. Por ejemplo, a la ciencia como un sistema social le concierne el establecimiento de la verdad y haciéndolo no puede evitar también designar lo que es falso.

En el mismo sentido, en la teoría fundamentada todo comienza con un núcleo de redundancia a partir de una primera observación, activándose un proceso que permite variaciones posteriores. La observación ocurre denotando semejanzas y diferencias en las observaciones de observaciones. En otras palabras, una declaración u observación son catalogadas/indicadas y luego resumidas por una segunda observación. Cuando la observación sigue, los incidentes similares podrían ser observados y éstos son notados como similares o diferentes. Los incidentes que son similares no indican la variación adicional, mientras que los incidentes que son diferentes necesitan ser notados por indicación de la variación en códigos existentes o sugiriendo el desarrollo de nuevos códigos. Algo que no ha sido codificado aún está por ser integrado en la teoría por cambios constantes de su estructura. Por lo tanto, la teoría es justificada únicamente por la interpretación de sus operaciones, lo cual hace que la teoría fundamentada “emerja”. En síntesis, desde la redundancia, se genera variación y las estructuras comunicativas emergen desde la observación.

Como se ha indicado, las iteraciones propias de la teoría fundamentada producen redundancia y variación en la comunicación emergente. Estos procesos conllevan el desarrollo de una “saturación teórica”, y la formalización de la estructura de la categoría central por medio de “las familias teóricas”. Una “familia teórica” es aquella que resulta a partir de categorías complejas. Por ejemplo, la identidad se puede componer de: autoimagen, autoconcepto, autovaloración, autoevaluación, autorrealización, etcétera.

Si se quiere vincular la teoría de sistemas sociales autopoiéticos con la teoría fundamentada, es posible justificar tal sintonía a partir del concepto de observación, donde una indicación es aplicada y reaplicada.

2.3. La emergencia de una metodología de sistemas fundamentada

Desde nuestra perspectiva, es posible vincular la teoría sociológica de sistemas autopoiéticos con las operaciones metodológicas de la teoría fundamentada. Entendemos que ello implica forzar ambas teorías a transitar caminos metodológicos —en el primer caso— y teóricos generales (no empíricos) —en el segundo— que no han contemplado y sobre los cuales no necesariamente poseen respuestas adecuadas. Sin embargo, entendemos que existen argumentos suficientemente poderosos como para intentar una utilización como la aquí expuesta.

Un argumento a favor de la conciliación de ambas perspectivas, dice relación con la constatación que han realizado diversos autores sobre la utilización de la teoría fundamentada como una forma de análisis comunicativo de lo social, y no necesariamente como una forma de hacer análisis sociológico. Por ello es que la teoría fundamentada ha llegado a estar tan inmersa dentro de varios campos profesionales de investigación, como la enfermería, la educación o el trabajo social, haciéndose cada vez más autónoma de la empresa sociológica. Por otro lado, podemos indicar que la teoría de sistemas proporciona un marco sociológico general que permitiría anclar las distinciones sociales de la teoría fundamentada.