- -

- 100%

- +

Büro für vertrauliche Angelegenheiten

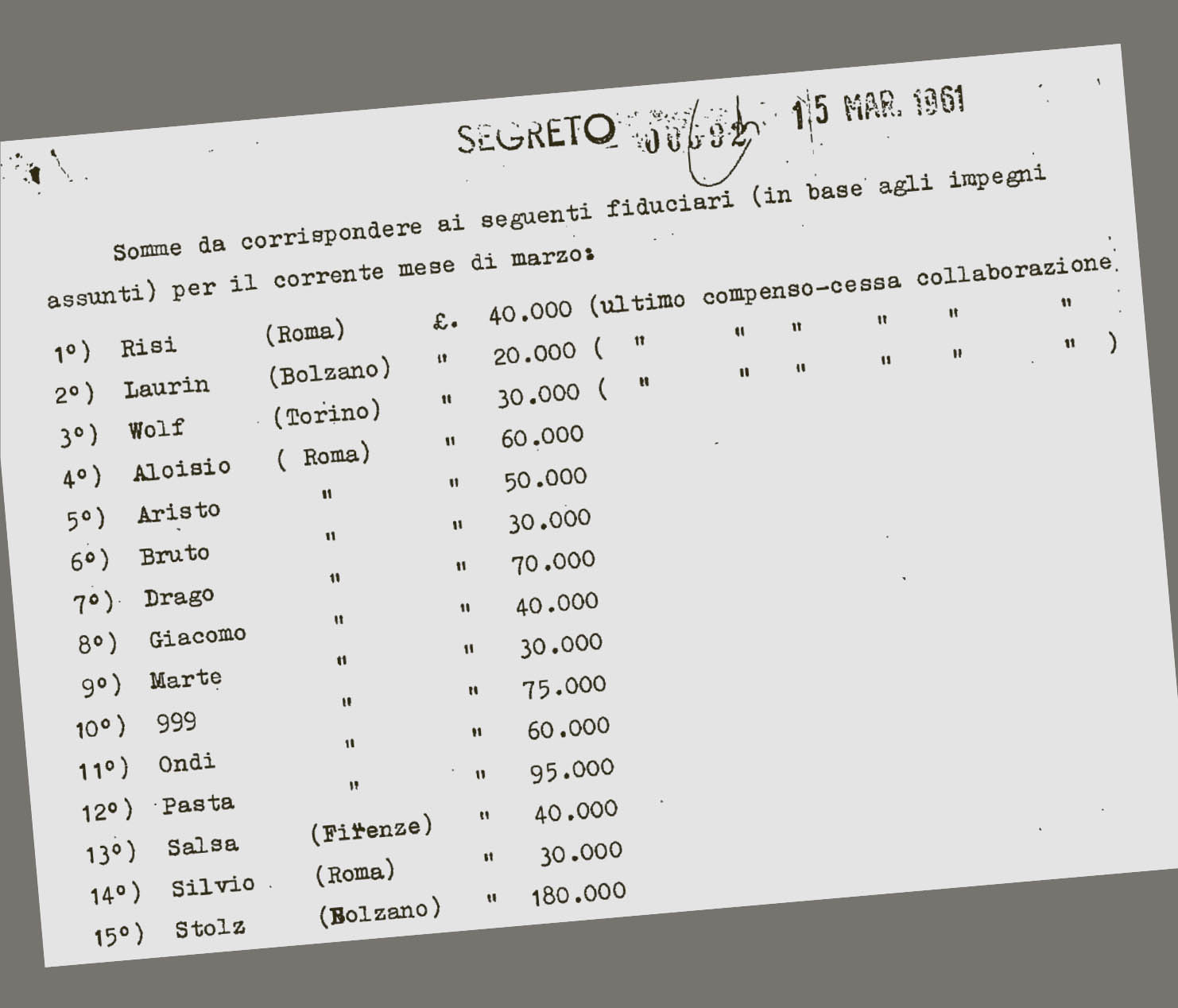

Gehaltsliste der UAR-Spitzel vom März 1961: Decknamen und monatliche Entschädigung.

Im italienischen Innenministerium wird mit dem „Ufficio Affari Riservati“ (UAR) eine nachrichtendienstliche Struktur geschaffen. In Südtirol operiert das UAR über offizielle und verdeckte Kanäle und arbeitet eng mit amerikanischen Nachrichtendiensten zusammen. Ein streng geheimer Briefwechsel aus der Bozner Quästur macht anschaulich, wie man Spitzel anwirbt und die Lage in Südtirol beobachtet und analysiert. Neben dem UAR sind aber auch noch weitere italienische Dienste streng geheim im Einsatz.

Zwischen 1925 und 1945 ist der „Servizio Informazioni Militare“ (SIM) eine der wichtigen Stützen des Faschismus in Italien. Mit dem 31. Dezember 1945 wird Mussolinis Geheimdienst formal von den Alliierten aufgelöst, woraufhin ein Großteil der SIM-Agenten nun im „Ufficio Informazioni dello Stato Maggiore Generale“ zusammengezogen wird, das in den Nachkriegsjahren zuerst vom amerikanischen „Office of Strategic Services“ (OSS) und später der „Central Intelligence Agency“ (CIA) finanziert und kontrolliert wird. Erst mit dem Beitritt Italiens zur NATO erhält die Republik Italien wieder einen neuen eigenständigen Geheimdienst: Der „Servizio Informazioni Forze Armate“ (SIFAR) nimmt am 30. März 1949 seine Tätigkeit auf.1

In diesen Jahren nach Kriegsende bauen zudem das Innenministerium und die italienische Polizei geheimdienstliche Strukturen und Dienste auf. Gleichzeitig gibt es zwischen 1946 und 1950 innerhalb der italienischen Polizei einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel, denn es beginnt der globale Kampf gegen den Kommunismus. Waren nach dem Krieg viele Sympathisanten und Mitglieder des linken Widerstandes in den Polizeidienst eingetreten, kommt es in diesen Jahren zu einer bewussten politischen Säuberungsaktion innerhalb der italienischen Sicherheitskräfte. Im ausbrechenden Kalten Krieg und – auch hier – mit tatkräftiger organisatorischer und finanzieller Mithilfe der amerikanischen Nachrichtendienste werden die politischen Gewichte innerhalb der Polizei eindeutig nach rechts verschoben. An den wichtigsten Schaltstellen des Innenministeriums kommen damit wieder alte Seilschaften an die Macht, die Jahre zuvor in der faschistischen Geheimpolizei „Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell’Antifascismo“ (OVRA) ihr Handwerk erlernt haben.2 1946 wird im Innenministerium der sogenannte SIS „Servizio Informazioni Speciali“ gegründet. Bei dieser Behörde laufen alle Fäden der „politischen Polizei“ zusammen, also jener Abteilungen in den auf Provinzebene angesiedelten Quästuren (Polizeidirektionen), die sich italienweit um politische Delikte kümmern sollen. Dem SIS ist aber nur eine kurze Lebenszeit beschert, denn 1948 entsteht im Innenministerium die „Divisione Affari Riservati“, besser bekannt unter dem Namen ihres operativen Arms, des „Ufficio Affari Riservati“ (UAR). Erster Leiter dieser Polizeistruktur im Innenministerium wird Gesualdo Barletta, der dem Amt bis 1958 vorsteht.

Barletta arbeitete während des Faschismus für die OVRA, deren Hauptziel die Bekämpfung des Antifaschismus war. Er war Leiter der OVRA-Zone „Lazio-Roma“. Nun holt Barletta Dutzende alte Mitstreiter aus der faschistischen Zeit in den neuen Dienst. Fast alle neuralgischen Stellen im Innenministerium werden so von ehemaligen faschistischen Polizeifunktionären besetzt. Wie eindeutig diese politische Umorientierung ist, macht eine Statistik aus dem Jahr 1960 deutlich. Demnach haben 62 der 64 Präfekten eine Vergangenheit als faschistischer Funktionär, bei den stellvertretenden Präfekten sind es gar 241. Ebenso haben 135 Quästoren und 139 Vizequästoren eine OVRA-Vergangenheit oder waren für den faschistischen Geheimdienst SIM tätig.3 Wie sehr sich diese politische Orientierung auf die Arbeit des UAR auswirkt, zeigt ein Blick ins Herzstück des Dienstes. Das „Casellario Politico Centrale“ geführt von der „Divisione Affari Riservati“ ist sozusagen eine Kartei der subversiven, staatsgefährdenden Elemente. 1961 sind darin 13.716 Personen erfasst, davon sind 12.491 als „Linksextremisten“ gespeichert, 177 Personen als Anarchisten und nur 626 als „Rechtsextremisten“.4

Innenministerium im Palazzo del Viminale: Sitz des „Ufficio Affari Riservati“.

Das UAR hat seinen Sitz im Palazzo del Viminale in Rom direkt im Innenministerium und dort bei der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit. Gleichzeitig aber operiert die Division im gesamten Staatsgebiet. 1949 wird an allen Quästuren das „Ufficio Vigilanza Stranieri“ (UVS) eingeführt. Offiziell soll das Büro die Ausländerangelegenheit bearbeiten, in Wirklichkeit ist es eine Struktur, die vor allem in Grenzregionen oder Minderheitengebieten – wie in Südtirol oder Triest – nachrichtendienstlich tätig ist, indem die Beamten nicht nur Ausländer überwachen, sondern auch Spionage und politische Aufklärung im Inneren betreiben. Dafür werben sie Spitzel und Informanten an.

1957 arbeiten im römischen Zentralsitz 14 Beamte für das UAR, dazu kommen noch ein Außensitz in Mailand und zehn UVS-Büros in den Regionen.5 Italienweit werden in den wichtigsten Städten „Squadre“ (Mannschaften) gebildet. Es sind verdeckte, nicht offizielle Strukturen, die Informationen beschaffen, Spitzel und Agenten führen und Ermittlungen durchführen. Die verschiedenen „Squadre“ werden in der römischen Zentrale durch Zahlen gekennzeichnet. So steht die „Squadra 33“ für Bologna, die „Squadra 23“ für Florenz, „Squadra 51“ für Triest, „Squadra 53“ für Bari, „Squadra 54“ für Mailand und „Squadra 55“ für Turin. In Bozen operierte die „Squadra 26“.6 Angeführt werden diese Gruppen von eigenen verdeckt operierenden Polizeibeamten. Offiziell gehören diese Beamten dem autonomen Regiment des Innenministeriums an, sind aber für Sondereinsätze freigestellt oder formal bereits in Rente. Diese Beamten leben und arbeiten in Privatwohnungen außerhalb der Quästur und halten den Kontakt mit Informanten und Spitzeln, nehmen deren Nachrichten entgegen, übermitteln diese dem UAR nach Rom und sorgen für die Kommunikation mit den Informanten und deren Bezahlung. Der Grund für diese Tarnung ist einfach: Gibt einer der Spitzel oder Informanten Dinge und Aktionen preis, die für die Polizei oder Sicherheitskräfte kompromittierend sein könnten, gibt es keinen direkten Zusammenhang mit offiziellen Stellen. Die Spur endet bei einem Namen, einer Privatwohnung, irgendeiner Adresse.

Ab 1958 sind an die 20 solche verdeckt operierende Beamte tätig, die eine Art Brückenfunktion zwischen der Peripherie und der Zentrale in Rom übernehmen.7 Parallel dazu führen aber auch die Quästuren oder dort vor allem die jeweilige „politische Abteilung“ eigene Informanten und Agenten. Auch diese werden über das UAR bezahlt und dort fließen auch die Informationen zusammen. In einer genauen Auflistung vom 15. März 1961 des UAR-Direktors Ulderico Caputo sind italienweit insgesamt 50 Informanten angeführt, die sich zu dieser Zeit im Dienst befinden. Sie bekommen – je nach Leistung und Wichtigkeit – zwischen 5.000 und 180.000 Lire im Monat bezahlt. Es dürfte kein Zufall sein, dass jene zwei Spitzel, die den größten monatlichen Betrag erhalten, ausgerechnet in Südtirol im Einsatz sind. Insgesamt gibt das UAR im Frühjahr 1961 für die Entlohnung seiner Informanten monatlich 2.093.000 Lire aus.8

Um verdeckt arbeiten zu können, braucht das UAR Adressen, die unverdächtig sind. Deshalb mietet man in Rom und Mailand Postfächer an, die auf falsche Namen laufen. In diesen Postfächern trudeln die Berichte direkt von Informanten oder über die peripheren Verbindungsleute ein, aber auch die Korrespondenz mit ausländischen Nachrichtendiensten. So führt das UAR zwischen 1955 und 1958 in Rom im Postamt Borgo zwei Postfächer: das Postfach 9088 auf den Namen Giuseppe Cassano und das Postfach 9066 auf den Namen Romolo De Felice. Anfang 1959 werden diese Adressen stillgelegt, das UAR mietet im römischen Zentralpostamt zwei neue Postfächer: Das Fach 299 lautet auf den Namen Gino Lampugnani und das Fach 254 auf den Namen Luciano Francesconi. Anfang 1960 wird das Postfach 254 beibehalten, aber die Anschrift geändert. Das Postfach lautet jetzt auf den Namen Angelo Molenti. Diese Deckadresse bleibt bis in die 1980er-Jahre operativ, als es das UAR schon gar nicht mehr gibt und die Post vom 1978 neu geschaffenen Inlandsgeheimdienst „Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica“ (SISDE) abgeholt wird. Briefkästen hat das UAR in den 1960er-Jahren auch in Mailand (Postfach 732 lautend auf Maria Moneta) und in Genua (1162 lautend auf Rosa Robbiano). In den Akten finden sich auch genaue Aufstellungen, wer welche Adresse zugewiesen bekommen hat. So stellt man sicher, dass die Berichte der Informanten auch an die richtige Adresse kommen.9

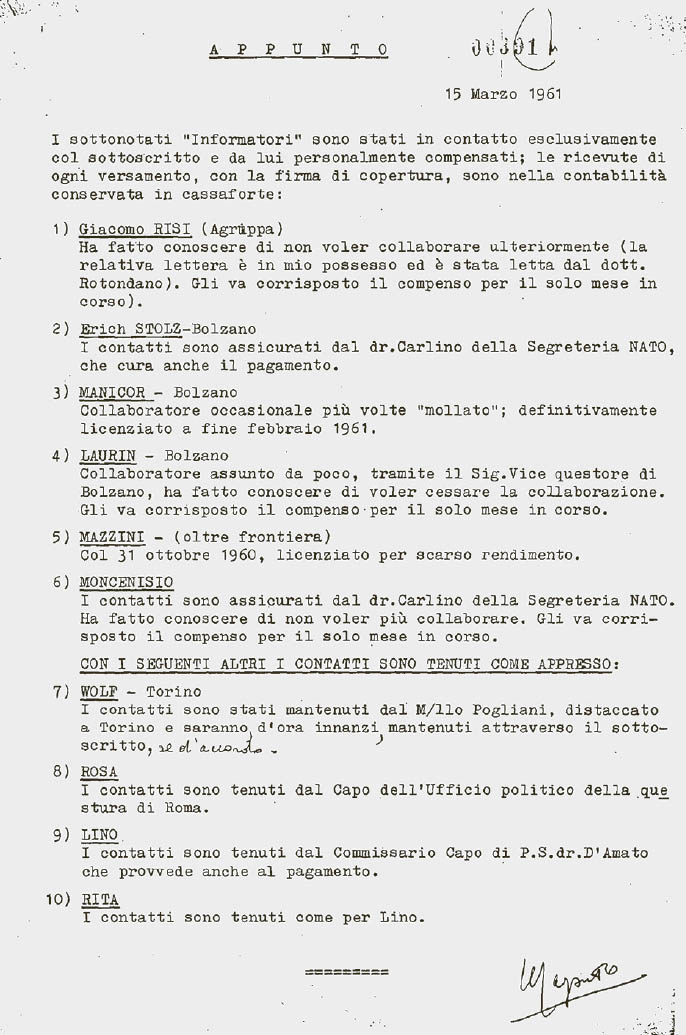

Aufstellung der UAR-Informanten (März 1961): Ulderico Caputos Südtiroler Zuträger.

Informant Franco

Ein Südtiroler Kommunist liefert jahrelang dem UAR wichtige Informationen aus dem PCI.

Die „Squadra 26“, die verdeckt operierende Bozner Dependance des UAR, ist nicht nur für Südtirol und das Trentino zuständig, sondern auch für die Provinz Verona. Antonio Zidda, 1915 in Nuoro auf Sardinien geboren, arbeitet seit 1948 als Polizeibeamter in Verona. Offiziell ist Zidda in der Telefonzentrale der Quästur beschäftigt, doch in Wirklichkeit übt er genau jene Aufgabe aus, die Ciro Patelli in Bozen innehat. Zidda hält diskret den Kontakt mit UAR-Informanten. Dem Veroneser Polizeibeamten gelingt es dabei, eine hochkarätige politische Quelle anzuwerben, die in Südtirol ansässig und tätig ist. Es handelt sich um einen Vertreter des Südtiroler Ablegers des Partito Comunista Italiano (PCI), der gut zwei Jahrzehnte lang dem Innenministerium Informationen über die Kommunistische Partei liefert. Doch er berichtet nicht nur aus Südtirol, sondern weit darüber hinaus.

„Während meiner Tätigkeit war ich im Kontakt mit einem gewissen Franco, der meine direkte Quelle war und mir Meldungen über die Organisation des PCI weitergab“, sagt Antonio Zidda 1997 in einem Verhör aus.10 Der Informant mit dem Decknamen „Franco“ wird in den 1950er-Jahren angeworben und ist bis mindestens Mitte der 1970er-Jahre für das UAR tätig. „Franco“ liefert unzählige Berichte aus jenem Bereich, den die italienischen Polizeibehörden und Nachrichtendienste am schärfsten beobachten: dem italienischen Kommunismus. Dafür erhält der Informant monatlich vom UAR 50.000 Lire. Dass ein Informant aus Bozen von einem verdeckt operierenden Polizeibeamten aus Verona geführt wird, ist kein Zufall. Denn „Franco“ hat für seine Zusammenarbeit mit dem Innenministerium klare Bedingungen gestellt, damit seine bezahlte Spitzeltätigkeit nicht auffliegt. Antonio Zidda schreibt in einem Dienstbericht vom Herbst 1958 an das UAR in Rom:

Für den Verfasser ist es äußerst mühevoll und teuer, sich immer wieder mit dem vorgenannten Franco zu treffen, weil Bozen 150 Kilometer von Verona entfernt ist und die Treffen nur an Orten weit weg von dieser Provinz stattfinden können, zudem nur in Privatautos, um die Anwesenheit von Fahrern zu vermeiden. All das wird vom Genannten als „sine qua non“-Bedingung gestellt.11

Dass „Franco“ Informationen von nationalem Interesse liefert, wird 1969 klar. Das Jahr geht als eines der turbulentesten und tragischsten in die italienische Nachkriegsgeschichte ein. Gekennzeichnet von immer größer werdenden sozialen Spannungen, wachsenden Studenten- und Arbeiterprotesten und einem Auftauchen sowohl links- als auch rechtextremer Gruppierungen, die offen die Gewalt predigen, steht Italien am Rande eines Bürgerkrieges. Die Spannungen erreichen am 12. Dezember 1969 ihren traurigen Höhepunkt. An diesem Nachmittag explodiert am Hauptsitz der Banca Nazionale dell’Agricoltura auf der Mailänder Piazza Fontana eine Bombe, die 17 Menschen tötet und über 80 verletzt. Man geht davon aus, dass das Attentat von Rechtsextremisten mithilfe staatlicher Institutionen durchgeführt wurde. Trotz Dutzender Prozesse konnten bis heute die Schuldigen nicht ermittelt werden.12

Nach einer Spaltung der italienischen Sozialisten muss Ministerpräsident Mario Rumor am 5. Juli 1969 zurücktreten. Vor allem die italienischen Kommunisten befürchten, dass rechte Kräfte diese politische Übergangsphase zu einem Militärputsch und zur Ausschaltung des PCI nutzen könnten. Am 19. Juli 1969 meldet „Franco“, dass alle Landessekretäre des PCI in Nordost-Italien für diesen Abend zu einer außerordentlichen Dringlichkeitssitzung nach Venedig eingeladen wurden. Der UAR-Informant schreibt im Juli 1969:

Diese Einberufung hängt mit der aktuellen politischen Situation in Italien zusammen. Sollte Ministerpräsident Rumor es nicht schaffen, eine neue Regierung zu bilden, so befürchtet man im PCI, dass man andere Gewaltmittel anwenden wird, um eine neue Regierungsform durchzusetzen (mit Unterstützung der Streitkräfte).

In Anbetracht dieser Situation haben die Landesverbände den Befehl erhalten, die Listen der eingeschriebenen Parteimitglieder sowie jenes Material zu verstecken, das (im Falle von Hausdurchsuchungen) für den PCI kompromittierend sein könnte.

Der Befehl für diesen „Voralarm“ wurde auch auf alle Führungskräfte und die Mitglieder der Landeskomitees ausgedehnt, damit auch diese die nötigen Vorsichtsmaßnahmen bei sich zu Hause umsetzen können.13

Bis heute ist es den Beteiligten gelungen, die Identität von „Franco“ geheim zu halten. Antonio Zidda hat 1997 in zwei Verhören bewusst keine Angaben gemacht. Sicher ist, dass es sich bei diesem Spitzel um ein hohes und langjähriges Mitglied des Südtiroler PCI handeln muss.

Südtiroler Spitzel der italienischen Dienste

Als der von 1959 bis 1961 amtierende UAR-Direktor Ulderico Caputo am 25. Jänner 1991 in Rom stirbt, nimmt er einige Geheimnisse mit ins Grab. Der am 22. November 1917 geborene Caputo war in den 1930er-Jahren Funktionär der faschistischen OVRA gewesen und hatte dabei unter anderem mit Gesualdo Barletta zusammengearbeitet. Nach dem Krieg finden sich dann beide im „Ufficio Affari Riservati“ wieder. Caputo ist bestens mit Südtirol vertraut. Er wird im Mai 1946 von Florenz an die Bozner Quästur versetzt. Im Herbst 1947 wird er vom Hauptkommissar zum Vize-Quästor befördert. Bereits damals ist er für „den vertraulichen Informationsdienst über die Rückoptanten“ zuständig. Im Juli 1952 wird Caputo dann zum Quästor ernannt und mit 1. August 1952 nach Trapani versetzt.14 In seiner Zeit in Bozen wirbt er selbst als Mitglied des UAR Informanten an. Seine Kontakte nach Südtirol hält der Polizeifunktionär auch in den Jahren danach, als er direkt im Innenministerium in Rom arbeitet. 1957 wird Ulderico Caputo in das UAR versetzt und leitet dort die „Segreteria Speciale Patto Atlantico“, das Verbindungsbüro Italiens zur NATO und den USA. Anfang November 1959 wird Caputo dann zum Leiter des UAR befördert.15

Ulderico Caputo richtet umgehend sein Augenmerk auf die Südtiroler Situation. Er weiß, dass nicht nur die politischen Loslösungstendenzen von Italien zunehmen, sondern auch, dass sich mit dem „Befreiungsausschuss Südtirol“ (BAS) längst eine illegale Untergrundbewegung gebildet hat. Der UAR-Leiter forciert deshalb die verdeckte Tätigkeit in Südtirol. Das UAR ist in diesen Jahren in Bozen gut aufgestellt. Neben den Informanten des „Ufficio Vigilanza Stranieri“, ist seit Jahren auch die „Squadra 26“ im Einsatz. Der Mann, der diese verdeckte Einheit in Bozen von 1957 bis zum Mai 1970 führt, heißt Ciro Patelli und stammt aus Potenza Picena bei Macerata. Offiziell aus dem Polizeidienst ausgeschieden, wird er „aus Mangel an geeignetem Personal während der heißen Phase in Südtirol wieder eingesetzt“16. 1963 wird der Polizeibeamte zwar dienstmäßig in den Ruhestand versetzt, bleibt aber weitere sieben Jahre in seiner verdeckten Rolle in Bozen tätig. Von seiner Wohnung in der Bozner Turinstraße 95/5 aus schickt er die Berichte der UAR-Spitzel nach Rom. Ebenso übernimmt er die Bezahlung der Informanten. Erst Ende Mai 1970 wird Ciro Patelli dann aus Bozen abgezogen. Patelli zieht mit seiner Frau in sein Heimatdorf zurück.17 In einem streng geheimen Bericht vom 15. März 1961 fasst Ulderico Caputo die lokale Situation zusammen.18 Demnach hat das UAR zu diesem Zeitpunkt mindestens fünf verschiedene Informanten in Südtirol, die zum Großteil von Caputo selbst angeworben wurden. Einer dieser Informanten hat den Decknamen „Manicor“. Der Spitzel stellt sich aber – nach der Beurteilung Caputos – im Laufe der Zeit als eher unzuverlässig heraus und wird deshalb mehrmals fallen gelassen. Ende Februar 1961 wird „Manicor“ endgültig entlassen.19 Der eindeutig wichtigste Agent ist „Erich Stolz“. Dabei dürfte es sich nicht um den richtigen Namen handeln, sondern um einen Decknamen. „Erich Stolz“ wird nicht von Bozen aus geführt, sondern vom damaligen Leiter der „Segreteria Speciale Patto Atlantico“ innerhalb des UAR, Antonio Carlino, der zwischen November 1980 und Jänner 1984 Bozner Quästor ist und somit direkt mit Südtirol befasst. Ulderico Caputo schreibt:

Erich Stolz: Die Kontakte werden über Dr. Carlino vom NATO-Sekretariat gehalten, der auch die Bezahlung übernimmt.20

„Erich Stolz“ ist in Bozen tätig und er ist für das UAR ein besonders wichtiger Informant. Denn von den insgesamt in dem Caputo-Bericht aufgeführten 50 Informanten ist er der Bestbezahlte. 1961 erhält „Erich Stolz“ monatlich immerhin 180.000 Lire für seine Dienste. Im Vergleich: Der Großteil der Informanten bekommt in diesen Jahren zwischen 5.000 und 50.000 Lire im Monat.21 Aber auch der in Sachen Verdienst an zweiter Stelle liegende Informant kommt aus Bozen. Der Informant mit dem Decknamen „Mumelter“ operiert von 1960 bis mindestens Mitte der 1970er-Jahre. 1961 erhält er monatlich 130.000 Lire vom Innenministerium.22

Ein anderer Bozner Informant läuft unter dem Decknamen „Laurin“. Der Spitzel bekommt 20.000 Lire im Monat vom Innenministerium. UAR-Chef Ulderico Caputo notiert:

Laurin – Bozen: Der Mitarbeiter, der erst vor Kurzem über den Vizequästor von Bozen angeworben wurde, hat mitgeteilt, dass er die Zusammenarbeit beenden möchte. Ihm wird deshalb der Betrag nur für den laufenden Monat ausgezahlt.23

Das Interesse der CIA

In den 1996 in Rom sichergestellten Akten des UAR24 findet sich auch ein als „Riservato“ (Vertraulich) klassifizierter Akt mit dem Titel „Schatten (Bozen)“.25 Er handelt sich um einen Briefwechsel aus dem Jahr 1960, der einen detaillierten Einblick in die verdeckte Arbeit des UAR erlaubt. In den über ein Dutzend Schreiben gibt es keinerlei offizielle Anrede, weder einen offiziellen Adressaten noch einen Absender. Die beiden Briefeschreiber reden sich nur mit ihren Übernahmen an: „Rico“ und „Pino“. Wobei schnell klar wird, dass „Rico“ in Rom sitzt und „Pino“ in Bozen. Die vertrauliche Anrede beruht nicht auf persönlicher Freundschaft der beiden, sondern ist vielmehr auf den konspirativen und geheimen Charakter der Korrespondenz zurückzuführen. In einem der ersten Briefe, die von Bozen nach Rom gehen, heißt es:

Lieber Rico,

aus Gründen der Vertraulichkeit und auch um zu verhindern, dass ich jedes Mal, wenn ich Berichte an die Division schicke, ein Begleitschreiben mitschicken muss, habe ich mir gedacht – außer du bist anderer Meinung – die Berichte mit der Matrikelnummer 1904, dazu einer fortlaufenden Nummer, sowie dem Wort „Schatten“, mein Pseudonym, zu kennzeichnen. So wird es in Zukunft sein, auch ohne Unterschrift.26

Heute kann man sagen, wer die Briefschreiber sind. Hinter „Rico“ verbirgt sich die Koseform von „Ulderico“, also Ulderico Caputo, ehemaliger Bozner Vizequästor und ab 1960 Chef des UAR. Hinter dem Pseudonym „Schatten“ und der Koseform „Pino“, oder in manchen Briefen auch „Peppino“, steht hingegen Giuseppe Testa. Der Polizeibeamte ist von 1949 bis Mitte der 1950er-Jahre Leiter des „Ufficio Vigilanza Stranieri“ in Triest. In dieser Funktion arbeitete er direkt mit dem UAR zusammen. Fast gleichzeitig mit dem Aufstieg Caputos zum UAR-Leiter erfolgt die Beförderung und Versetzung Testas nach Südtirol. Giuseppe Testa ist vom 6. Dezember 1959 bis zum 24. Juli 1963 Quästor in Bozen. Damit erlebt der Polizeibeamte die dramatischen Monate und Jahre der Bombenanschläge rund um die sogenannte Feuernacht und die Ermittlungen gegen den „Befreiungsausschuss Südtirol“ an vorderster Front mit.27 Aus dem streng geheimen Briefverkehr zwischen Ulderico Caputo und Giuseppe Testa wird deutlich, dass es neben dem offiziellen Dienstweg zwischen der Bozner Quästur und dem UAR in Rom von Anfang auch einen zweiten konspirativen Kanal gibt. So schickt etwa Caputo im Oktober 1960 den Südtirol-Bericht eines Informanten, den das UAR in Österreich angeworben hat, nach Bozen. Der UAR-Direktor fordert Giuseppe Testa auf, den Bericht zu analysieren:

Ich würde gerne die „offizielle“ Sichtweise deines Amtes zu dieser Sache kennenlernen: Schreibe mir deshalb auf deinem offiziellen Briefpapier und sage mir alles, was du weißt und was nach deiner Meinung in naher oder ferner Zukunft passieren könnte.28

Aus dem inoffiziellen Briefwechsel geht hervor, dass verschiedenste ausländische Nachrichtendienste sich in Bozen über die Südtiroler Situation direkt informieren. Ansprechpartner ist dabei Quästor Giuseppe Testa. So kommt am 25. Februar 1960 ein gewisser Leo Carter nach Bozen. Der Mann ist offiziell Beamter an der australischen Botschaft in Rom, zuständig für Fragen der Einwanderung. In einem vertraulichen Brief von Testa an Caputo erklärt „Schatten“ aber, dass es sich bei Carter um einen Angehörigen des australischen Nachrichtendienstes handle, der sich ein Bild über die Lage in Südtirol machen will.29 Zwei Wochen später berichtet „Schatten“ über den Südtirol-Besuch des amerikanischen Generalkonsuls in Venedig Charles Geretty. Der US-Diplomat will sich ebenfalls ein Bild über die Lage in Südtirol machen. Es kommt zu Aussprachen mit dem Bozner Abgeordneten der Democrazia Cristiana (DC) Alcide Berloffa, dem Kommandanten des IV. Armeekorps General Aldo Beolchini und dem Brixner Bischof Joseph Gargitter.30 Aus dem Schriftverkehr geht hervor, dass es vor allem die amerikanischen Nachrichtendienste sind, die sich in dieser Phase immer wieder für die Vorgänge in Südtirol interessieren. Anfang Februar 1960 meldet Giuseppe Testa an UAR-Direktor Ulderico Caputo:

Heute habe ich einen Brief vom amtsbekannten Salvatore Ac. bekommen, in dem er mir einen Besuch in der dritten Woche dieses Monates ankündigt, der Grund: Er möchte ein bisschen über die lokalen Probleme informiert werden. Ich werde mich dabei so verhalten wie in der Vergangenheit: Ich werde ihn zum Essen einladen und ihn dann zufrieden zurückschicken … mit leeren Händen.31

„Salvatore Ac.“ steht für den CIA-Agenten Salvatore Acampora. Acampora, 1922 in den USA geboren, Sohn italienischer Auswanderer, besucht in Neapel die Schule, lebt zuerst in den Vereinigten Staaten und kommt dann 1945 mit den US-Truppen nach Triest, wo er heiratet und sich niederlässt. Bis 1952 arbeitet er als CIA-Agent in Triest, übersiedelt dann bis 1957 nach Neapel, um danach wieder nach Triest zurückzukehren. Von 1964 bis 1970 arbeitet Acampora offiziell an der amerikanischen Botschaft in Rom. 1970 geht er mit 48 Jahren in Pension und kehrt nach Triest zurück, wo er bis in die 1980er-Jahre für die CIA tätig ist. Acampora stirbt am 28. September 1994 in Triest.32 Nach dem Besuch des CIA-Agenten erstattet Testa alias „Schatten“ am 25. Februar 1960 seinem römischen Vorgesetzten Caputo Bericht: