- -

- 100%

- +

Das zweite Szenario legt offen, dass sich dank der Digitalisierung neue Prozesse oder unternehmerische Bereiche ermöglichen können.

Das Dritte zeigt auf, dass ein bisher vorhandener Prozess aufgrund eines neu in Erscheinung tretenden Prozesses ersetzt wird und der bisherige somit nicht mehr notwendig sein wird. Das letztgenannte Szenario wirkt oftmals sehr radikal, weil es gegenüber den anderen beiden Szenarien eine Klarheit offenbart. Doch wer den ersten Schockmoment überwunden hat, wird schnell feststellen, dass dieses Szenario für die Weiterentwicklung eines Unternehmens sehr wichtig ist. Alte Zöpfe abzuschneiden und bestimmte Themen bewusst hinter sich zu lassen, kann sehr befreiend und nicht zuletzt prosperierend wirken.

Die Schwächen und Digitalisierungspotenziale sind jetzt also bekannt. Diese gilt es nun entsprechend zu priorisieren, zum Beispiel, wie in der Abbildung dargestellt, anhand der beiden Faktoren «Auswirkung auf die Strategie» und «Aufwand zur Umsetzung». Werden die Schwächen und Potenziale in die Matrix eingesetzt, ergibt sich schnell und visuell greifbar, welche davon zuerst angegangen werden müssen. Die Punkte im Quadrant oben links müssen umgesetzt werden, daran führt kein Weg vorbei. Diejenigen oben rechts sind im Detail zu betrachten, da der damit einhergehende Aufwand nicht zu unterschätzen ist. Für eine langfristig erfolgreiche Veränderung ist es wichtig, dass unterwegs immer wieder Teil- oder Kleinerfolge erzielt und gefeiert werden können. Dazu dienen die Quick Wins im Quadrant unten links, diese sind auf dem Weg zum eigentlichen Ziel mit relativ geringem Aufwand zu erhaschen. Gefährlich wird es unten rechts, diese Themen sollten vermieden werden. Gegebenenfalls sind darin auch Themen analog dem oben genannten, dritten Szenario zu finden, welche künftig nicht mehr wichtig sind und somit eliminiert werden können.

Die Entscheidung, welche Aspekte des Unternehmens zu digitalisieren sind, ist nun also gefällt. Die erste wichtige Hürde ist somit genommen. Natürlich ist noch nichts umgesetzt, aber es ist zumindest schon mal klar, was anzugehen ist.

Die Notwendigkeit zur Veränderung

Die zweite Hürde der Digitalisierung ist die Veränderung an und für sich. Denn ein sich digitalisierendes Unternehmen wird, wie bei jeder Veränderung, auf Ängste, Unsicherheiten und Widerstände stossen. In Anlehnung an «Leading Change» von John P. Kotter beinhaltet dieser Abschnitt Empfehlungen, die für eine erfolgreiche Veränderung zu beachten sind.

Aus der Perspektive des Unternehmens tauchen oft die folgenden drei Themenbereiche auf:

Sind die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen vorhanden?

Werden die Prozesse wirklich besser?

Lohnt sich die Investition effektiv?

Bei den Mitarbeiter*innen sind die möglichen Ängste und Unsicherheiten nicht ökonomisch getrieben, sondern wachsen viel eher aus einer Metaebene heraus:

Kann ich das?

Braucht es mich dann wirklich noch?

Um alle Beteiligten wie auch Betroffenen zu aktivieren und für die Veränderung zu motivieren, muss auf die deren Dringlichkeit aufmerksam gemacht werden. Dazu hilft die zuvor durchgeführte Standortbestimmung, mit welcher klar veranschaulicht werden kann, wieso eine bevorstehende Transformation angegangen werden muss und welche Effekte diese mit sich bringen wird.

Nebst der Veranschaulichung der Dringlichkeit gibt es weitere Faktoren, welche hinsichtlich eines erfolgreichen Wandels beachtet werden müssen. Mit der Ausgangslage einhergehend soll auch gleich auf das Ziel verwiesen werden. Was genau soll durch die Veränderung erreicht werden? Und wie kommt das Unternehmen dahin? Dafür lohnt es sich, für jeden Punkt einen Business Case auszuarbeiten, um dadurch die klassischen W-Fragen – Warum, Wohin, Wie, Wer, Wieviel und Wann – zu beantworten. Entsprechend werden eines oder mehrere interne Projekte initiiert. Pro Projekt ist ein*e klare*r Eigentümer*in zu definieren, welche*r mit Herzblut die Verantwortung für das Projekt übernimmt und natürlich auch mit den entsprechenden Kompetenzen eingedeckt wird.

Der im Business Case ausgearbeitete Plan zur Umsetzung ist schrittweise anzugehen. Obwohl in manchen Projekten die Zeit abhängig von der Dringlichkeit knapp sein mag, ist es wichtig, der Veränderung und den dadurch betroffenen Mitarbeiter*innen die notwendige Zeit zu geben. Die oben erwähnten Ängste und Unsicherheiten können zu Widerständen führen und somit die erfolgreiche Umsetzung gefährden. Um das zu verhindern, müssen die Projekteigentümer*innen die gesamte Belegschaft baldmöglichst in die Umsetzung miteinbeziehen. Dies geschieht durch transparente Kommunikation und bedarfsgerechte Schulung sowie Unterstützung. Transparente Kommunikation kann heissen, dass das Ziel und die bisher erreichten Zwischenziele laufend allen mitgeteilt werden. Auch Herausforderungen und eventuelle Rückschläge sind zu kommunizieren. Zudem muss den Mitarbeiter*innen aufgezeigt werden, dass sie sich zu jeder Zeit auch aktiv mit Fragen und Anregungen einbringen dürfen und sollen. Daher auch die bedarfsgerechte Schulung. Vorherrschende Unsicherheiten und Fragen müssen bilateral oder in Kleinstgruppen angegangen werden, um so detailliert und so oft wie notwendig auf einzelne Anliegen eingehen zu können. Die Mitarbeiter*innen müssen Wertschätzung spüren und deutlich erkennen, dass sie nicht nur während, sondern auch nach der Veränderung fester Bestandteil des Unternehmens sind.

Von der Schockstarre ins Tun

Der oben beschriebene Prozess entspricht letztlich einer klassischen Soll-Ist-Analyse. Dieser Prozess dient als optimale Ausgangslage für eine seriöse Herangehensweise an das durchaus komplexe und umfassende Thema der Digitalisierung. Diese Vorgehensweise ist im Grunde sehr simpel und kann in beliebiger Breite ausgedehnt werden. Zudem bringt die detaillierte Ausarbeitung klare Erkenntnisse und Resultate ans Tageslicht. Nun gilt es diese innerhalb des Unternehmens zu kommunizieren, und schon ist der erste, wichtige Schritt hinsichtlich transparenter Kommunikation gemacht. Das Jetzt und der Weg zum Soll sind bekannt. Der Stein ist ins Rollen gebracht.

2.1 Neues Lernen und Arbeiten

Martin Geisenhainer

Darum geht es

Lernen und Arbeiten bedürfen für einen wirklichen Erfolg in Digitalien tiefgreifender Veränderungen. Dabei wird es nicht genügen, kosmetische Modifikationen vorzunehmen, neue Titel und Stellenbezeichnungen zu verteilen oder alle Mitarbeitenden in einen Teambildungsworkshop zu schicken. Nein, hier werden erhebliche Anpassungen notwendig. Der Text will die wichtigsten Handlungsfelder skizzieren und Empfehlungen für Aktivitäten und mögliche erste Schritte geben.

Es war einmal …

A. ist inhabender Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und konnte seine Firma bisher gut durch alle Schwierigkeiten manövrieren. Er hatte stets das Ruder fest in der Hand, wusste, wie auf Herausforderungen reagiert werden musste, wie mit Bedrohungen umzugehen war und mit welchen Lösungen auf die Entwicklungen des Marktes und der Technologie geantwortet werden konnte.

Doch das wird zunehmend schwieriger. A bekommt immer weniger den Überblick, hat mehr und mehr das Gefühl, das Verständnis für Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu verlieren. Wird sich mit Entscheidungen und Reaktionen je länger, je unsicherer. Was soll er tun? Muss er sich von seiner Rolle als starker, stets entscheidungsfähiger Steuermann verabschieden? Kann er anderen das Ruder überlassen? Wem, und in welchen Situationen?

Wo der Schuh drückt

So wie A. geht es vielen Unternehmer*innen. Die Zeiten, wo Einzelne den Überblick behalten konnten, wo sie Ursachen und Wirkungen zu erkennen (und unterscheiden) wussten, und wo sich klar und eindeutig Antworten und Lösungen dafür fanden, sind mehr und mehr Geschichte. Viele Erkenntnisse aus den Schnittstellen zu Kunden, Lieferanten, Marktpartnern oder Technologiepartnern dringen gar nicht mehr bis nach oben durch. Oder können dort zu wenig beurteilt werden, weil es zu schnell zu viele Entwicklung gibt oder weil die Nähe zum operativen Kontext fehlt.

Snowden hat in seinem Cynefin Framework[1] beschrieben, wie gerade beim Übergang von der komplizierten in die komplexe Welt Emergenz die Zuverlässigkeit von Good Practices ablöst und damit alte Bewertungsmechanismen und die Beispielhaftigkeit bewährten Umgangs mit dem Neuen ad absurdum geführt werden.

Zentral versus dezentral

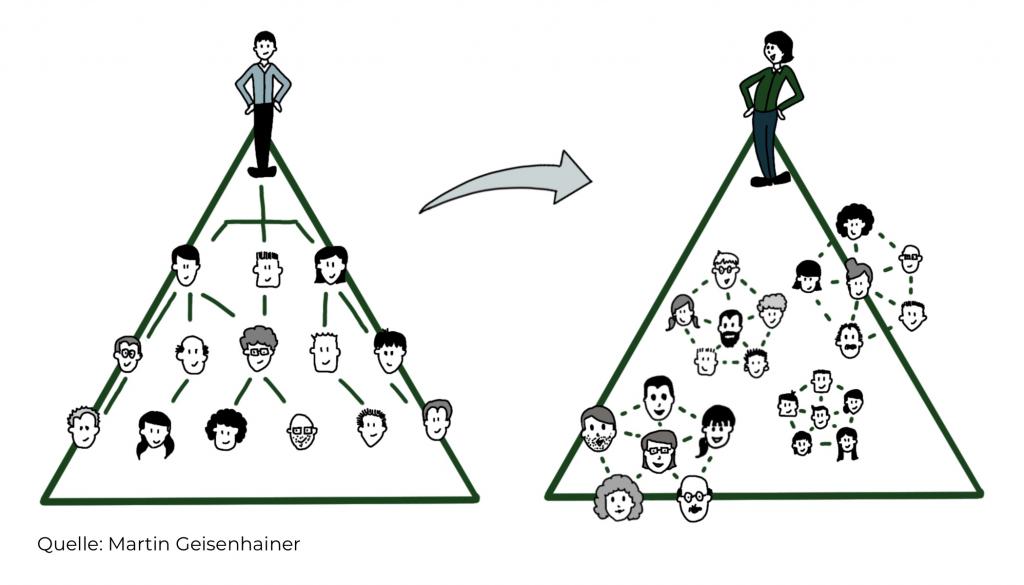

Konnte in der einfachen Welt noch der Patron alle notwendigen Entscheidungen treffen und – gerne auch kaskadierend – in Arbeitsanweisungen an Untergebene übersetzen, so wird dies bereits ab der komplizierten Welt schwieriger. Kaum ist es noch möglich, genau zu bestimmen, welche der vielfältigen Wirkungen und Ursachen für Veränderungen verantwortlich gemacht werden können, und wie nun darauf reagiert werden sollte. Gänzlich unmöglich lässt sich dies jedoch in der komplexen Welt verorten. Spätestens hier lässt sich die Beziehung zwischen Ursachen und Wirkungen erst im Nachhinein erkennen, und Entscheidungen für den Umgang lassen sich nurmehr probierend und in kurzen Iterationen evaluierend treffen.

Eine zentrale Erkenntnis daraus ist es, dass diejenigen, die Führungsverantwortung ausüben, fundierte Entscheidungen nicht mehr in nützlicher Frist treffen können. Sie brauchen Menschen, die nahe am Geschehen sind, um Entwicklungen zeitnah zu erkennen. Die in der Lage sind, ihre Erkenntnisse daraus einordnen zu können, und bereit sind, diese im Netzwerk mit korrespondierenden Bereichen im Idealfall sogar organisationsübergreifend zu Entscheidungen zu verdichten.

Neues Arbeiten und Lernen in bestehenden Settings

Wenn wir davon sprechen, dass in Organisationen ein Typ Mensch benötigt wird, um gewisse Entwicklungsschritte machen zu können, hat dies in der Regel Auswirkungen formaler Art. Das heisst, die Personalentwicklung erhält den Auftrag, diese Menschen zu befähigen (häufig sprechen wir dabei auch noch ganz ungeschminkt von trainieren!). Es folgen Schulungskonzepte, die Entwicklung von Lehrmitteln, -veranstaltungen, Lernerfolgskontrollen und schliesslich die Erwartung, dass ab dann alle Voraussetzungen erfüllt sind, um angemessen mit den neuen Bedingungen umzugehen.

Wer in Organisationen derartige Veränderungskontexte erlebt hat, weiss, dass dies nur theoretisch so funktioniert. Weil davon ausgegangen wird, dass der Mensch zum einen beliebig formbar und es zum anderen lediglich eine Frage des Lernens sei, sich (und die eigene Haltung gegenüber der Arbeit) in ein völlig neues Wesen zu transformieren.

Was sich ändern muss

Aber werfen wir doch erst einen Blick auf die benötigten Veränderungen, um sich auf den permanenten Wandel einzustellen. Da sind natürlich zuerst mal die Menschen. Jene also, die die Arbeit verrichten. Um in die Position zu gelangen, die ihre Rolle und Funktion spiegelt, haben alle das Bildungssystem durchlaufen. Und auch wenn es hier gewaltige Unterschiede gibt, bleibt der gemeinsame Nenner, dass sie mit dem Eintritt in dieses Bildungssystem Abschied nehmen mussten von der Art und Weise, wie sie zuvor lernten, sich ihre Welt eroberten und sich entwickelten. Sie mussten neu lernen, wie in dem System von Schule, Ausbildung, Universität und schliesslich Arbeit gelernt und gearbeitet wird. Nämlich verordnet, fremdorganisiert, kontrolliert und kompetitiv. Dies formt nachhaltig unsere Haltung in formalen Settings. Wir lernen, uns sagen zu lassen, welche Inhalte für uns relevant sind, wann und in welcher Form wir diese zu konsumieren haben, wir lassen uns in diesem Prozess kontrollieren und bewerten. Wobei – und das lernen wir schon recht früh in der Schule – unsere Leistungen und Errungenschaften stets mit jenen unserer Mitlernenden verglichen und beurteilt werden.

Stellen wir uns nun solche – zugegeben sehr überspitzt gezeichneten – Menschen in Organisationen vor. Von ihnen wird plötzlich erwartet, dass sie ihre gesamte Bildungsbiografie über Bord werfen. Dass sie das Lernen und die eigene Entwicklung selbst organisieren und sich erst noch mit Menschen aus anderen – zum Teil fachfremden – Bereichen vernetzen, um ihr Wissen zu teilen und von den Erkenntnissen anderer zu profitieren. Und dass sie schliesslich selbst beurteilen, ob sie sich das für ihre Arbeit benötigte Wissen und die entsprechenden Skills angeeignet haben. Neben Fassungslosigkeit wird uns hier völliges Unvermögen begegnen.

Unvermögen, weil wir es in all den Jahren seit unserer Einschulung schlicht verlernt haben, selbstgesteuert und autonom zu entscheiden, wo wir Lernbedarf haben, wie wir unsere Defizite beheben können und woran wir schlussendlich merken, ob wir unsere (Lern)Ziele erreicht haben. Fassungslosigkeit, weil wir das schliesslich noch nie so gemacht haben. Und es die Rahmenbedingungen auch schlicht nicht hergeben, dies von uns aus zu ändern.

Und damit haben wir das Stichwort für eine weitere erfolgskritische Komponente, die in Veränderungsprozessen wichtige Beiträge zu leisten hat: nämlich die Organisation selber. Und das ist nichts Neues. Möchte ein Unternehmen agil werden und beispielsweise Scrum[2] einführen, so kann es die Aufgabe, sich darauf einzustellen, nicht allein denjenigen Menschen übertragen, die nun auf diese Weise arbeiten sollen. Es muss ebenfalls dafür sorgen, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen agiles Arbeiten überhaupt zulassen.

Rahmenbedingungen für neues Lernen und Arbeiten

Was also würde es für eine klassisch aufgestellte Organisation bedeuten, die Bedingungen für neues Lernen und Arbeiten zu schaffen? Die Antwort lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Unruhe. Und das lässt auch die meisten Führungskräfte davor zurückschrecken. Unruhe gilt als Synonym für weniger Leistung, weniger Umsatz und unzufriedene Kunden. Natürlich kann sich niemand waschen, ohne dabei nass zu werden. Und eine Light-Version der Digitalen Transformation, die nur ein bisschen Bewegung verursacht, führt am Ende auch nur zu einem geringfügig transformierten Unternehmen.

Schauen wir uns diese doch eher beunruhigend erscheinende Unruhe mal etwas genauer an. Wollen wir, dass Menschen in einer Organisation anders arbeiten, indem sie mehr Verantwortung für ihr Tun und ihre persönliche Ermächtigung übernehmen, dann müssen wir Verhältnisse schaffen, in denen das gewünschte Verhalten möglich werden kann. Und stossen damit schon in die erste Stolperfalle, wenn nämlich sowohl Zielverhältnisse wie auch Zielverhalten von oben vorgegeben werden. Wir erinnern uns: Die Mitarbeitenden sollen eigenverantwortlich und selbstorganisiert arbeiten und lernen. Wollen wir darin konsequent bleiben, müssen wir ihnen schon bei der Gestaltung des WIE Mitverantwortung geben. Das kann sich ganz einfach gestalten, indem wir beispielsweise Teams fragen, wie sie denn lernen und arbeiten wollen. Dafür braucht es wenigstens zwei Faktoren, die zentral gesteuert moderiert werden sollten. Zum einen muss ein für alle Betroffenen anschlussfähiges WARUM als Grundlage entwickelt und vermittelt werden. Zum zweiten soll bei allen kollaborativen und co-kreativen Abläufen, die das Team entwickelt, immer der Kontext berücksichtigt werden, in dem diese stattfinden. Welches sind vorgelagerte oder nachfolgende Vorgänge? Wo gilt es weitere Teams oder Bereiche einzubinden? An welche generische Schnittstellen kann zusätzlich gedacht werden?

Die Vorteile eines partizipativen Vorgehens liegen auf der Hand. Zum einen können die Betroffenen in der Regel sehr gut beurteilen, welche Abläufe und Kontaktstellen sinnvoll und praktikabel sind. Und zum zweiten ist das erwartbare Commitment zur Einhaltung von mitgestalteten Arbeitsabläufen höher als bei vorgegebenen Prozessen.

Verhältnisse

Eine weitere, bisher kaum überwindbare Hemmschwelle bei der Neugestaltung der Verhältnisse sind die Strukturen einer Organisation. Dies sind unter anderem die Aufteilung in Silos und etablierte Command-and-Control-Ketten. Beide tragen dazu bei, die Menschen bei der Arbeit in abhängige und willenlose Wesen zu verwandeln, die kaum in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen oder gar zu verantworten. Hier stehen wir der Schnittstelle von Verhältnissen einerseits und dem individuellen Verhalten andererseits am nächsten.[3] Erinnern wir uns an A., den Inhaber eines mittelständischen Unternehmens, der nicht mehr in der Lage ist, alleine Entscheidungen zu treffen, und Menschen braucht, die dies situativ übernehmen können. Wenn der dafür notwendige Austausch zwischen den Mitarbeitenden verschiedener Geschäftsbereiche und Berichtsketten herauf und wieder herunter wandern muss, um in Stein gemeisselte Silogrenzen überwinden zu können, wird dieser Prozess nicht nur sehr stark verlangsamt, sondern er wird in der Regel schlichtweg gar nicht stattfinden.

Verhalten

Wir nähern uns nun dem Kern der Anstrengungen, die es braucht, um in Organisationen neues Lernen und Arbeiten zu ermöglichen. Nämlich dem Verhalten der Menschen. Viele Unternehmen beschränken sich gerne darauf, weil das nicht so viel Unruhe schafft und irgendwie einfacher zu bewerkstelligen scheint. Zeichen für eine solche Haltung sind beispielsweise die Forderung, dass man die Menschen eben mitnehmen müsse. Oder dass jene lediglich das richtige Mindset entwickeln müssten. Was hierbei gerne vergessen geht ist, dass die mit dem «richtigen» Mindset sich anschliessend an den alten Verhältnissen aufreiben. Mit einem solchen Vorgehen vergeben wir daher nicht nur eine in der Regel eher seltene Chance, sondern verbrennen auch gleich die Menschen, die für Veränderungen empfänglich sind und gerne vorangehen.

Wenn wir also wirksam und nachhaltig das Verhalten der Mitarbeitenden entwickeln wollen, sind zwei Prämissen unerlässlich:

Wir müssen die dafür notwendigen Verhältnisse schaffen.

Wir sollten auf diesen Prozess möglichst wenig Einfluss nehmen.

Allein das stellt die Personalentwicklung vor ein ziemliches Dilemma. Denn Einflussnahme in Lernprozesse ist ja die ureigene Aufgabe aller Schulungs- und Bildungsanbieter. Sie bestimmen die Lernziele, definieren die Inhalte und deren Relevanz, sie geben die Methoden vor, mit denen diese konsumiert werden sollen, und sie kontrollieren den Erfolg dieser Bemühungen. Wenn sie all das nun nicht (mehr) dürfen, was sollen sie denn dann noch tun?

An meiner etwas vorwitzigen Formulierung erkennen Sie schon, dass es ein solches Vorgehen nicht sehr leicht haben wird. Wer würde sich denn auch sehenden Auges überflüssig machen wollen? Dabei ist das ja gar nicht nötig, Schulungsabteilungen in Organisationen müssen sich eben auch transformieren. Sie müssen neue Verantwortlichkeiten und Aufgaben entwickeln, die es den Mitarbeitenden ermöglichen, selber zu lernen, wie sie neu lernen und arbeiten wollen. Denn genau das ist das Vorgehen, mit dem alle Menschen lernen. Wir müssen bloss einen Blick in unsere Kindheit werfen.[4] Bis zur Einschulung lernen Kinder alles, was sie können, indem sie es tun. Sie lesen dazu keine Bücher und lassen sich nicht von Pädagogen leiten. Sie setzen sich selber ihre Ziele, probieren aus, ahmen nach, suchen sich Hilfe, wenn nötig, und lernen aus jedem Scheitern. Haben Sie mal beobachtet, mit welchem Eifer und welcher Motivation sich Kinder bis ins schulpflichtige Alter ihre Welt erschliessen und dabei unglaubliche Entwicklungsschritte machen? Sehen Sie in Ihren Trainingsveranstaltungen auch nur annähernd ähnliche Begeisterung?

Ziele als treibende Kraft

Was sticht im Vergleich von Vorschulkindern mit Menschen in Bildungskontexten oder Organisationen besonders heraus? Es sind die Ziele. Setze ich mir meine Ziele selber, so werde ich die nötige Motivation entwickeln können, mich bis zu deren Erreichung durchzubeissen. Wir sollten also in Organisationen lernen, auf andere Weise mit Zielen umzugehen. Wie wäre es beispielsweise, wenn die Menschen, die lernen und ein gewünschtes Verhalten entwickeln sollen, die zu erreichenden Ziele mindestens mitgestalten könnten? Ich höre schon die Einwände alteingesessener Trainer*innen, wo wir denn hinkämen, wenn sich jeder selber aussuchte, was gerade angenehm sei! Ich formuliere es dahingehend um, dass ich sehr gut selber bestimmen kann, was ich an Wissen und Fertigkeiten brauche. Kein*e Trainer*in oder Vorgesetzte*r kann das für mich übernehmen. Und spätestens an dieser Stelle schliesst sich der Kreis zu den Verhältnissen. Arbeite ich als fremdbestimmtes, willenloses Wesen an Aufgaben, deren Sinnhaftigkeit sich mir nicht erschliesst, so trifft der oben gemachte Einwand ganz sicher zu. Gestalte ich aber meine Ziele und die Art und Weise der Zielerreichung mit, so bin ich die Person, die weiss, was es braucht und wie vorgegangen werden kann. Oder ich hole mir Hilfe.

Gegenseitige Hilfe

Hilfe ist ein gutes Stichwort für zwei weitere Faktoren, die Organisationen beim neuen Lernen und Arbeiten weiter voranbringen können. Dies betrifft einerseits die Personalentwicklung und deren Frage, was sie inskünftig tun sollen, wenn Lehren und Kontrollieren zum Auslaufmodell werden. Richtig, sie können helfen. Also nicht proaktiv, sondern auf Anfrage. Begleitend und nicht verordnend. Sich damit zu Lernbegleiter*innen entwickeln, die bei Bedarf Unterstützung bieten. Methodisch, wenn gewünscht auch didaktisch und wenn möglich auch inhaltlich.

Substanzieller und nachhaltiger ist jedoch die Hilfe, die Menschen in Organisationen[5] gegenseitig leisten können. Indem sie fachlichen und methodischen Austausch zu den Themen pflegen, mit denen sie sich aktuell beschäftigen. Hier geht es also darum, eigenes Wissen zu teilen und von Erfahrungen und Erkenntnissen anderer zu profitieren. Mit anderen Worten: Ein persönliches Lernnetzwerk aufzubauen, mit Menschen, die in ähnlichen Wissensgebieten oder Anwendungskontexten unterwegs sind. Das ist nicht zwingend ein Selbstläufer. Denn zum einen ermutigen Organisationen nicht unbedingt dazu, Wissen zu teilen – wozu nicht zuletzt individuelle Jahresziele einen Beitrag leisten. Zum anderen kommt diese Form der gegenseitigen Lernhilfe in unserer Bildungsbiografie nicht vor, wir haben es also nicht gelernt. Aber dafür gibt es natürlich Möglichkeiten. Eine, die ich besonders empfehlen kann, heisst Working Out Loud[6]. Ein selbstorganisiertes Lernprogramm, in dem vernetztes Lernen dadurch erlernt werden kann, dass man es tut. In kleinen Schritten, in Gruppen von maximal fünf Teilnehmenden und über einen Zeitraum von zwölf Wochen. Allerdings weise ich darauf hin, dass diese Methode nicht verordnet werden sollte. Laden Sie einfach ein, dies auszuprobieren, möglichst bunt über die ganze Organisation zusammengewürfelt und ohne die Vorgesetzten um Erlaubnis zur Teilnahme bitten zu müssen.[7]

Fazit

Möglicherweise war das jetzt alles ein bisschen viel auf einmal. Und vielleicht war die eine oder andere Idee sogar völlig abwegig. Aber keine Sorge, sie müssen ja nicht alles auf einmal umsetzen. Fangen Sie bei der Organisation an. Und wenn Ihnen das glaubwürdig gelingt, dann haben Sie von vielen Menschen bereits die grundsätzliche Bereitschaft gewonnen, sich ebenfalls zu verändern. Und bald schon sind Sie auf dem Weg zu Ihrem Erfolg in Digitalien.

Handlungsempfehlungen

Gewinnen Sie das Management für echte Veränderung. Gegen dessen Willen werden Sie keine Chance haben.

Behaupten Sie nicht, das der angestrebte Wandel nützlich ist, sondern machen Sie den Nutzen für die Betroffenen erlebbar. Das hilft Ihnen dabei, Sog anstelle von Druck zu entwickeln.