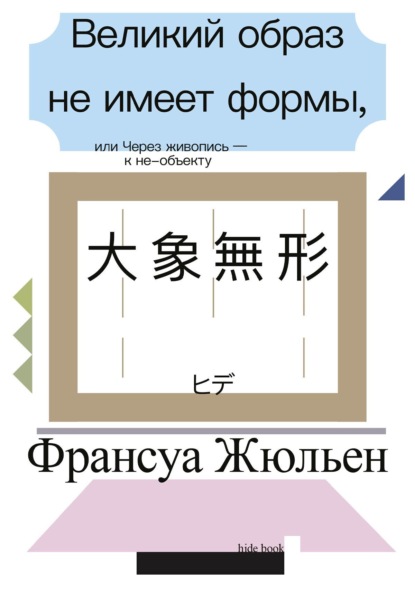

Великий образ не имеет формы, или Через живопись – к не-объекту

- -

- 100%

- +

François Jullien

La grande image n'a pas de forme ou du non-objet par la peinture

Essai de dé-ontologie

* * *© Éditions du Seuil, 2003

© Шестаков А.В., перевод

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014

* * *Пикассо, обращаясь к Мальро:

«Вы ведь китаец и наверняка знаете китайские пословицы. Одна из них как нельзя лучше подходит к живописи: не нужно подражать жизни, нужно работать так же, как она».

Предуведомление

Нижеследующий опыт продиктован поиском [того], что в принципе не может быть найдено и не позволяет себя постичь. Его объектом является не-объект – нечто слишком неясное-туманное-рассеянно-расплывчатое-мимолетное-смутное, чтобы его можно было обездвижить и изолировать; нечто погружающееся в пучину, не ведающую различий, и, следовательно, неопределимое и непредставимое, заведомо лишенное состоятельности некоего в-себе, неспособное выстроиться в качестве «бытия» и «предстать» в качестве Gegenstand[1] – обозначив свои контуры – перед Оком или Духом. Нечто, с чем мы постоянно сталкиваемся на опыте, возвращаясь к беспредельности извечного, но что поспешили забросить наука и философия, преданные логической трактовке вещей. Им не терпится выстроить некое «это», доступное мысленной манипуляции, чтобы затем ответить с его помощью на вопрос: «Что это?»

К этим необъективируемым «недрам вещей», следы которых, с тех пор как наука и философия их забросили, очень трудно восстановить в тенетах великого европейского наречия, я попробую подступиться здесь через обширный корпус критической литературы, посвященный китайскими эрудитами на протяжении около двух тысячелетий живописи. Ведь призвание живописи – изобразить неизмеримое с помощью линии, Недра – с помощью формы; и если китайские эрудиты могли одновременно создавать и осмыслять живопись, то потому, что они опирались на осмысление континуума жизни и «пути», которому этот континуум имманентен, – пути актуализирующегося и растворяющегося: я имею в виду дао, дао даосов. Таким образом, запасшись терпением и пустившись в путь по древним «Искусствам живописи», мы поддаемся искушению разойтись как с онтологическим статусом формы, сочетающейся с материей и ее оформляющей, так и с логической уверенностью в определенности, она же – эстетическое, как принято говорить, притязание на представление. И поначалу мелкие, смутно угадываемые подвижки, внезапно расшатывающие фундамент нашего мышления, постепенно, углубляясь и ветвясь, приоткроют в проведенных ими трещинах другой способ предаваться мысли, уже не основанный ни на Бытии, ни на Боге. Согласно ему – наперекор привычному для нас ожиданию раскрытия Истины в некоей окончательной и выстраивающей перспективу ясности, – прояснение вещей не отрывает их от окружения, сокрытие и раскрытие содействуют, сменяя друг друга, как захват и выпуск, по образцу великого процесса существования.

Живопись, образ которой создают для нас китайские трактаты, делает этот другой способ мысли явственно ощутимым, извлекая из его совершенно особого сцепления действия-эффекты, которые достаточно рассмотреть, чтобы открыться иному способу мысли, насладиться им и его разделить.

Решив, таким образом, систематически провести указанное расхождение, я вовсе не хочу строить некие отдельные миры и уделять Китаю роль «другого», освобождающую или компенсирующую, но всегда в той или иной степени подозрительную. Скорее, моя цель – найти повод и способ вернуться к неосмысленному. Ведь, как мы знаем, вопрос, который встает перед философией, сводится прежде всего к поиску первоначальной зацепки: как подобраться к тому, исходя из чего мы мыслим, к верховьям, к преддверию, к фундаменту, и понять, что́ мы, в соответствии с нашим фундаментом, не мыслим? А не является ли самым трудным отступить в своем умозрении назад? Решив пойти через Китай и тем самым отрешиться от привычных для нас сцеплений, мы, таким образом, прокладываем новый маршрут, новый путь в мысли.

Китай послужит нам уловкой, окольной дорогой к тому, чтобы разбудить похороненные возможности, приоткрыть умозрение.

Поскольку речь пойдет о том, о чем я ни при каких условиях не могу, выделив и провозгласив его, сказать: «речь идет о том-то», – о том, на что, собственно, нельзя сослаться, – я не смогу ни описать [это], ни представить [это]: только наметить очертания, обходя вокруг. Это тождественное (ибо вновь и вновь возвращающееся – извечное) и никогда не тождественное (ибо оно не имеет сущности) я буду вопрошать на протяжении всей книги, путем последовательных раскопок и выемок, сдвигов и срезов, каждый из которых будет продолжать предыдущий, меняя, однако, угол приближения и таким образом открывая по ходу дела различные грани темы и подступы к ней: от неразделимости присутствия и отсутствия (в гл. I) до неразрывности образа и феномена (в гл. XV). Глава VIII, посвященная не-представлению, обозначит середину пути, после которой он повернет назад и станет возвратным (перед этим моим проводником будет Лао-цзы, после – Чжуан-цзы).

Есть ли иной способ подступиться к возможности другой мысли, нежели такого рода последовательные приноровления (и в то же время от-норовления от наших собственных терминов и зацепок)? Ведь всякое непрерывное рассуждение, напротив, замыкается в тавтологичности и становится непроницаемым для работы различия. Вместо изложения и объяснения нам будут потребны процесс и странствие, развивающееся организованными смещениями: мы будем уходить, чтобы двигаться дальше, плыть от порта к порту и, едва пристав и ступив на твердую землю, вновь отправляться в путь…

Если я излишне, как может показаться, умножил число названий этой книги, то потому, что само размышление, за которое я взялся, имеет сразу несколько недр, в последовательном открытии и сопряжении которых будет заключаться моя работа. «Великий образ не имеет формы» – эти слова Лао-цзы наставляют на путь к намеченной тайне и, взывая к истолкованию, ведут нас к ее раскрытию. «Не-объект» подвергает сомнению статус представления и побуждает осмыслить в глубине различного еще не обретшее различий. Нам нужно будет с большой осторожностью разбирать китайскую живопись и мысль, стараясь удержаться от субъективизма, блаженствования и мистических излияний – изнанки той пунктуальности, что свойственна рационализму нашего познания. Наконец, процедура де-онтологии, или рас-существления, призвана проложить в языке путь этому раз–, выражающему уже не осуществляющее завершение и неполноту сущности (когда оно, раз–, превращается в само-самосостоятельности), а, наоборот, – уход вглубь, отступление вспять, возвращение к безразличному: раз-раз-рушения, раз-ображения, рас-представления.

Сеть и корпус

Нижеследующий опыт частичен, у него нет заключения с выводами, однако он образует узел в моей работе.

На материале китайской литературы, посвященной живописи, в нем вновь поднимается вопрос, который два года назад я поставил с противоположной стороны в книге «О сущности, или О наготе»: как, то есть при каких условиях теоретической возможности, удалось установить объект восприятия – одновременно изолировать, обездвижить его и отвлечь, абстрагировать в виде устойчивой и окончательной формы? Тем самым вновь подхватывается нить еще одной моей книги, более давней и посвященной «пресному» в китайской мысли и эстетике: дело вновь касается стадий, предшествующих или последующих актуализации формы (или вкуса), когда они только намечаются или вновь пропадают, когда различия растворяются и мы перестаем быть ограничены их разъединением. Таким образом, размышление о рас-представлении, которое я предпринимаю теперь и в котором обращаюсь к ценности намёток и пропаданий, логически стыкуется с анализами, предпринятыми мною ранее – и применительно к литературе – в книгах «Ценность намека» и «В обход и напрямик»[2]. Главу XIII последней упомянутой книги настоящая работа продолжает и развивает, сопрягая ее проблематику с живописью.

Вопрос об этюде, который позволяет осмыслить полноту незаконченного или тот факт, что, дабы полное могло полностью совершить свое действие, требуется пустое, смыкается с размышлениями, посвященными мною в «Трактате о действенности»[3] условиям действительности действия и необходимости разрежения для того, чтобы действие могло развернуться.

В том, что касается формы и живописи, настоящая работа вновь обращается к проблематике раз-исключения, которую я попытался выстроить в книге «Мудрец не имеет идей»: Мудрец есть тот, кто не вязнет ни в какой мысли и никакую мысль не исключает, дабы избежать частичности и сохранить свою расположенность. Так же и великий образ есть образ, который не вязнет ни в какой форме и удерживает различные формы совозможными, избегая анекдотичности и сохраняя сходство, но не становясь сходным, дабы изображать расположенность извечного.

Наконец, продолжение получает на этих страницах и моя предыдущая работа[4], в которой я попытался выйти из мышления времени и из провоцируемой этим мышлением глубокой экзистенциальной драмы: чтобы обнаружить в ней элементы «жительства», я исследовал емкость момента, меняющуюся в применении к происшествиям. Для этого понадобилось отойти от греческой логики восприятия и поискать в Китае логику дыхания. И вот теперь необъективируемое, которое кисть китайских художников-эрудитов извлекает из недр имманентности живописи, – необъективируемое, где формы разворачиваются, возобновляясь в чередовании пустого и полного, – оказывается, по сути, не чем иным, как властью транс-формации «жизни». Китайская живопись побуждает брать-возвращать, то есть «брать» из формы и «возвращать» в безразличные недра, а ведь это как раз и есть движение дыхания, влекущее к возобновлению.

Корпус источников, использованных в настоящей работе, охватывает классические китайские труды по живописи, прежде всего:

Цзун Бин (375–443). Хуа шаньшуй сюй // Л. Б. С. 583.

Ван Вэй (415–443). Сюй хуа // Л. Б. С. 585.

Фу Цзай (VIII век). Гуань Чжан юань вай хуа сун ши ту // Т. Х. Л. С. 68.

Ван Вэй (699–759). Шаньшуй цзюэ // Л. Б. C. 592; Шаньшуй лунь // Л. Б. C. 596.

Чжу Цзинсюань (IX век). Танчао минхуа лу // Т. Х. Л. С. 74.

Чжан Яньюань (IX век). Лидай минхуа цзи. Пекин: Чжонго мэйшу луньчжу цункань; Жэньмин мэйшу чубаньшэ, 1963.

Цзин Хао (Х век). Би фа цзи // Т. Х. Л. С. 250.

Шэнь Гуа (1031–1095). Мэнси битань. Гл. 17: Шу хуа // С. Х. Л. С. 230.

Го Си (1020?–1100?). Линьцюань гаоцзы // С. Х. Л. С. 3.

Хань Чжо (XI век). Шаньшуй чунь цюаньцзи. С. Х. Л. С. 63.

Ми Фу (1051–1107). Хуа ши // С. Х. Л. С. 112.

Жао Цзыжань. Шаньшуй цзяфа (Хуэй цзун ши эр цзи) // С. Х. Л. С. 223.

Су Ши (Су Дунпо) (1037–1101) – ср. Су Ши лунь вэнь и / ред. Янь Чжунци. Пекин: Бэйцзин чубаньшэ, 1985 (сокр. Л. В. И.), а также: С. Х. П. С. 213.

Го Жосюй (вторая половина XI века). Тухуа цзяньвэнь чжи / ред. Ми Тяньшуй. Чанша: Хунань мэйшу чубаньшэ, 2000.

Тан Чжици (около 1620). Хуэйши вэйянь // Х. Ц. С. 106.

Шитао (1641–1717). Кугуа хэшан хуаюйлу // Х. Ц. С. 146.

Тан Дай (первая половина XVIII века). Хуэйши фавэй // Х. Ц. С. 235.

Шэнь Цзунцянь (около 1781). Цзечжоу Сюэхуабянь // Х. Ц. С. 322.

Фан Сюнь (1736–1799). Шаньцинцзюй хуалунь / ред. Чжэн Чжолу. Пекин: Жэньминь мэйшу чубаньшэ, 1962.

Прочие тексты, в том числе сочинения таких значительных авторов, как Ли Жихуа, Бу Яньту, Цзян Хэ и др., цитируются по Л. Б. или Х. Ц.

Принятые сокращения:

Х.Ц. – Хуалунь цункань / ред. Ю Аньлань. Чжунхуа шуцзюй.

Л.Б. – Чжунго хуалюн лэйбянь / ред. Ю Цзяньхуа. Чжунхуа шуцзюй.

С.Х.Л. – Сунжэнь хуалунь. Чанша: Хунань мэйшу чубаньшэ, 2000.

С.Х.П. – Сунжэнь хуапин. Чанша: Хунань мэйшу чубаньшэ, 1999.

Т.Х.Л. – Тан у дай хуалунь. Чанша: Хунань мэйшу чубаньшэ, 1997.

«Дао дэ цзин» и комментарий Ван Би к этой книге цитируются по изданию: Ван Би цзи сяоши / ред. Лоу Юйле. Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1980; «Чжуанцзы» – по классическому изданию Го Цинфаня: Сяочжэн Чжуанцзы цзиши. Тайбэй: Шицзе шуцзюй. В 2 томах.

В конце книги приведен глоссарий китайских слов и выражений, отмеченных в тексте латинскими буквенными ссылками.

I. Присутствие-отсутствие

1«Горы под дождем или горы в ясную погоду – легкие сюжеты для художника», – лаконично заключает китайский критик династии Сун. Легкие потому, допускаю, что для них подходят характерные, шаблонные приемы; эти определенные, более или менее конвенциональные пейзажи можно рассматривать как своего рода лубочные картинки природного мира. «Но когда хорошая погода переходит в дождливую или когда после дождя возвращается хорошая погода, когда стоит туман и сгущаются сумерки ‹…› когда пейзаж погружен в неотчетливость, когда он одновременно появляется и исчезает, когда наполовину он есть, а наполовину его нет, вот это трудно изобразить»а[5] (Цянь Вэньши, Л.Б., с. 84). «Легко» и «трудно» в данном случае – удобные обозначения двух противоположных полюсов искусства живописи, с помощью которых можно показать, к чему оно стремится. Китайскому художнику важно не столько изображать определенные состояния, узнаваемые и противоположные друг другу, – дождь и ясную погоду, сколько писать изменения, улавливать мир в его скрытой за отчетливыми чертами сути, в существенной для него изменчивости. Ведь дождь и ясная погода хоть и исключают друг друга, но оттого не менее друг друга поддерживают, и когда устанавливается одно, всегда тайком присутствует и другое. Из-за пелены дождя, размывающего горизонт, пробивается солнце, и это значит, что ненастье скоро кончится; подобным образом и ясная погода недолго держится без единого признака перемен.

Кроме того, не следует писать пейзаж в середине дня, когда контуры резки, а тени контрастны, когда выявлено и открыто взору всё до мельчайших деталей. Китайцу не нужен греческий пейзаж, в котором прозрачный свет четко очерчивает предметы и будто бы обнаруживает их сущность, когда, окамененные солнцем, они убеждают в устойчивости порядка вещей. Напротив, пейзаж-откровение – это пейзаж вечерний, постепенно тающий: в эту, тоже переходную – на сей раз между днем и ночью, – пору формы одновременно озаряются и омрачаются, мало-помалу становясь неопределенными. Когда поднимающиеся испарения сглаживают грани предметов и весь пейзаж начинает погружаться в сумерки, эти пропадающие из виду формы побуждают отвлечься от их вре́менной определенности, дабы взойти к безразличной первооснове вещей. Если такая живопись считается более глубокой, поскольку, как говорится далее, она «выходит за пределы внешнего обличья вещей», то дело в том, что она запечатлевает реальность в такой момент, когда та, теряя определенность, позволяет выявиться фону всякой определенности. «Трудной» эта живопись была названа еще и потому, что, дабы зафиксировать неотчетливость перехода, ей приходится отказаться от знаковых средств – от способностей указывать и внушать: вместо того чтобы вглядываться в предметы, она рисует их исчезновение; вместо того чтобы преподносить их взору, она содействует их растворению.

Итак, вечер или возвращение хорошей погоды – не документальны. Когда выделяющееся затушевывается, когда отчетливое скрадывается, наступает момент заката определенности, та подает признаки бессилия. Присутствие разбавляется, пронизывается отсутствием. Вещи уже не преподносятся и даже не наличествуют. Художник рисует мир не устойчивый, а, как было сказано, одновременно появляющийся и исчезающий. Художник рисует мир, который выходит из первозданного смешения или вновь в него погружается, согласно великому дыхательному ритму, что руководит его существованием, а вовсе не стремится зафиксировать этот мир в качестве Бытия и определить его в качестве объекта. Художник рисует мир между «есть» и «нет», между ю и у. Иначе говоря, «есть» и его отрицание уже не противопоставляются друг другу драматически, но перекликаются в своем существе, вступают в общение. Между захватывающим «есть» присутствия и его полным растворением в отсутствии художник улавливает формы и вещи, одновременно возникающие и пропадающие, и рисует их на этом пути, зачисляя не в категорию бытия (или небытия), а в категорию непрерывного процесса.

Вот почему у мастеров династии Сун, эпохи, когда пейзажная живопись окончательно утверждается в Китае и получает признание знатоков, дымки, туманы и облака – очень широко распространенные – также лишены всякой документальности. Случаясь «между», окутывая намеченные формы и размывая ограничивающие их контуры, они сообщают предметам неясность, приступают к их растворению и открывают их отсутствию. Если среди различных видов живописи пейзажи «сулят неисчерпаемое удовольствие», то среди последних, как отмечают критики, «наиболее прекрасны пейзажи с туманами и облаками» (Ми Фу, С.Х.Л., с. 211). Так, из работ Дун Юаня особенно ценились пейзажи гор, «вершины которых показываются и пропадают, ‹…› то приоткрываясь, то вновь прячась за облаками или дымкой»b (Ми Фу, там же, с. 131). Тот же Ми Фу сообщает о картине Дун Юаня из собственного собрания – туманном пейзаже, который весь целиком проникнут пунктирным движением утка́: «…горный хребет то заволакивается, то проглядывает, кончики веток деревьев то выступают, то уходят внутрь» (Ми Фу, там же, с. 140). Да и вообще, картины этого художника отличаются тем, что «они как бы есть и их как бы нет» (Тан Чжици, Х.Ц., с. 108). Причем эта особенность отсылает к тому, что обычно считается самой сущностью искусства Дун Юаня, – я имею в виду отказ от всяких ухищрений в пользу «естественности» и «правды» (тянь-чжэньс). Окутывая дымками верхушки деревьев и горные пики, запечатлевая предметы, выходящие из первозданного безразличия или вновь растворяющиеся в нем, Дун Юань преподносит взору присутствие распростертое и тем самым процеженное – освобожденное от мутной толщи предметов и их объективных определенностей. Рисуя между «есть» и «нет», он открывает доступ не к «предметам» как они есть сами в себе – не к вещам «в-себе», не к сущности, а к процессу, к непрерывному изменению, которое постоянно проявляет нечто и столь же постоянно прячет его.

Непрерывное изменение склонно к устранению исключительных определенностей; следовательно, ничто не совпадает целиком и полностью с «собой»; вообще, нет такого идентичностного «себя», для которого можно было бы сформировать объект или которое можно было бы основать на некоторой сущности – всё это лишний раз подтвердит искусство изображения времен года. Между тем, если есть качество, к которому прочно привязана китайская традиция, и в частности живопись, то это качество – как раз время года. В древнейших сборниках ритуалов именно времена года представляли собой самые общие рубрики, по которым классифицировались различия. В мире, лишенном космогонического строения и почти не оставляющем места для Откровения, именно времена года как система противопоставления и соответствия служили основой спецификации вещей. Но существует ведь и зима, – указывает один из прекраснейших китайских трактатов о живописи (Шитао, с. 14), – которая не соответствует своему времени года, как сказано в стихах: «Снега мало – небу не хватает холода. / Скоро Новый год – дни всё длиннее». Хотя стоит зима, «кажется, позабыта идея холода», и так же бывает в другие времена года. Следовательно, живописи, как и поэзии, – намекает автор этого трактата, – надлежит показывать, что в подобных случаях внешнее выражение расходится с ожидаемой спецификацией и вносит в нее неопределенность. Поэтому им обеим, живописи и поэзии, надлежит уделять особое внимание этим неотчетливым, «полуясным-полупасмурным», состояниям, всякий раз показывая переход и превращение одного в другое, темноты в ясность и наоборот: «Лоскуток облака: лунный свет скрылся. / Закатный луч воспламенил дождь: вот и ясно». Для них обеих особенно ценны состояния, которые «кажутся» одновременно и тем и другим, «и ясными, и пасмурными»: «Еще далеко до вечерней грусти, / А небо вдали слегка потемнело…»

Одно просвечивает в другом, нет ничего определенного, качества пропадают, едва утвердившись. Или даже пропадают, утверждаясь: поэт и художник в Китае рисуют отнюдь не ясными, тем более – не раздельными чертами. Да, рисуя подобные неопределенные состояния, они стараются их показать, преподнести их взору и тем самым выявить их присутствие; но они рисуют их между «есть» и «нет», одновременно сущими и не-сущими – присутствующими-отсутствующими, полуясными-полупасмурными, ясными и пасмурными одновременно[6].

2Присутствие-отсутствие: эти два слова отныне неразделимы. «Быть» или «не быть» – вопрос наконец исчерпан. Исчерпаны одновременно и изумление, вдохновляющее метафизику, и страсть, в плену которой оказывается существование. Ведь разве не обязана европейская мысль частью своей самобытности или, вернее, своей историчности – в любом случае значительной частью своей изобретательности (той, что влечет ее к возвышенному) – расхождению и, как следствие, напряжению, введенным ею между двумя этими вещами? Присутствие/отсутствие: европейская мысль врезалась бороздой между ними и со страстью, очертя голову возделывала эту плодородную почву; поэтому она и оказалась предана благоговейному культу присутствия и поэтому же разрабатывала драматизм отсутствия. От присутствия, от проникновения в его глубины или от его обнажения на расстоянии она ждет не менее, чем счастья и истины, и отождествляет царство присутствия с полнотой; даже если присутствие лишь вспыхивает перед нами, оно озаряет и наполняет нас: в событии встречи с ним лицом к лицу происходит чудо – эк-стаз, эп-оптейя, пар-усия («вне себя», «про-зрение», «при-бытие»)[7]. Однако если присутствие, сосредоточивая, захватывает, то потому, что состоялось некоторое разделение внутри рассеянного и разбросанного, потому, что было решено воздвигнуть некое «бытие» в стороне от потока неотчетливого и смутного, изолировав, очертив его и тем самым оправив его отсутствием. Из появившейся таким образом альтернативы рождается трагическое, подобно тому как на основе исключения и отторжения сгущается и интенсифицируется желание. Ведь нет такого «желания», которое не было бы желанием «того, что отсутствует», выделено и признано в качестве отсутствующего, как о том заботливо напоминает Агафону Сократ во вступлении к платоновскому диалогу. Очерчивая неприсутствие Бытия или Бога как нехватку, это отсутствие восходит к Любви – великому европейскому мифу, если только таковой существует. Ведь именно оно оттачивает и приумножает способности, определяемые в Европе по их призванию компенсировать отсутствие после того, как утрачена непосредственность чувствования: прошлое «делает присутствующим», восстанавливая его, память; не только продумывать, но и видеть нечто как присутствующее глазами разума (Декарт) позволяет воображение; и, наконец, самый общий в этом ряду терминов (как говорит Кант, сохраняя его в латинском варианте), который в Китае будет постоянно обнаруживать свою непереводимость: сама работа разума заключается в «ре-презентации», «о-присутствлении», и т. д.

Но от имени чего, то есть с опорой на что, мы могли (должны были) изолировать то, что обнаруживает себя как присутствующее? Разумеется, в при-«сутствии» слышится «существование», бытие. Присутствует то, что «есть», «суть» («при-сущее»: prae(s) – ens), а отсутствует то, что удалилось, отошло за пределы «вот-бытия» сущего. С разделения «присутствия» и «отсутствия», отступающих в противоположные стороны от рассеянного и разбросанного потока вещей, с разделения, которое само, по сути своей, отсылает к разделению «бытия» и «не-бытия», с этого различения-расхождения, начался – в самом начале – подъем нашей метафизики. Во всяком случае, именно от него сущность и присутствие получили свои сопряженные судьбы. Ибо греки – как стремится напомнить нам Хайдеггер, видящий здесь выход в направлении мысли, – безотчетно понимали определенность сущности как присутствие, усию как парусию: поскольку сущее схватывалось в своем бытии как «нынешность», понималось через отсылку к отчетливому порядку времени, к настоящему, это настоящее, присутствие, служило просто-напросто наиболее ясной формулировкой смысла сущности[8]. Но тем самым присутствие призывало и к необходимому построению онтологии, призванной очертить законный источник подобной (само–)согласованности, довлеющей отныне над всяким потоком жизни, с которым «исторически» связывалась западная мысль.