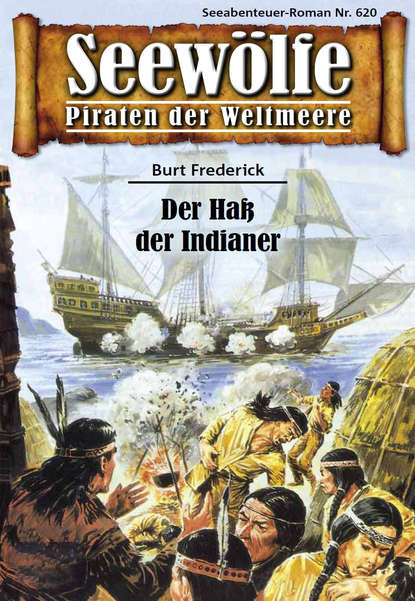

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 620

- -

- 100%

- +

Impressum

© 1976/2020 Pabel-Moewig Verlag KG,

Pabel ebook, Rastatt.

eISBN: 978-3-96688-034-3

Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de

Burt Frederick

Sie schwören den fremden Eindringlingen blutige Rache

Ihr Lachen war hell und klar. Ihre Arbeit war hart, und doch fiel sie ihnen leicht. So hörte es sich an. Denn ihre Fröhlichkeit war echt. Shoara, Riala, Mirimi und Koe bewegten die Stiele der einfachen Hacken mit Anmut. Nichts an ihren Bewegungen wirkte schwer, obwohl sie schon am frühen Morgen begonnen hatten, auf dem Maisfeld Unkraut zu jäten. Die Mädchen wußten um die Bedeutung ihrer Arbeit.

Es bereitete ihnen Freude, den jungen Pflanzen jene Pflege angedeihen zu lassen, die sie brauchten, um sich fruchtbringend zu entwickeln.

Die Chancen für eine abermals gute Ernte standen gut. Von der Ernte aber hing ab, wie das Volk der Algonkins den Winter überstehen würde.

Unvermittelt wisperte Shoara ihren Gefährtinnen zu: „Laßt euch nichts anmerken. Ich glaube, wir werden beobachtet.“

Die Hauptpersonen des Romans:

Shoara – die Häuptlingstochter fällt mit drei Indianischen Schwestern in die Hände lüsterner Engländer.

Sir William Godfrey – in seiner Gier nach Gold ist ihm jedes Mittel recht, einschließlich Mord und Totschlag.

Shenon – der Häuptling der Algonkin muß erkennen, daß es unter den Weißen auch Kämpfer gibt, die ihren Gegner achten.

Hasard und Philip Killigrew – die Söhne des Seewolfs finden einen verletzten Biber und starten eine Rettungsaktion.

Philip Hasard Killigrew – bei der Erkundung des Landes für die Siedler gerät er mit seinen Mannen in des Teufels Küche.

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

1.

Die Mädchen setzten ihre Arbeit ohne die geringste Unterbrechung fort. Riala, Mirimi und Koe wußten nicht, in welcher Richtung die Häuptlingstochter etwas erblickt hatte. Ihnen war jedoch klar, daß sie nicht anfangen durften, die Hälse zu recken. Shoaras leiser Hinweis hatte so geklungen, als ob sie selber nicht ganz sicher war, um was es sich handelte – Freund oder Feind.

Doch wenn es ein Freund war – welchen Grund für Heimlichkeiten sollte er dann haben?

Die Fröhlichkeit fiel von den Mädchen ab, ob sie wollten oder nicht. Beginnende Besorgnis bemächtigte sich ihrer Gedanken. Sie hatten auf einen Schutz während der Feldarbeit verzichtet. Die Männer des Dorfes waren auf die Jagd gegangen, denn es wurden dringend Fleischvorräte gebraucht. Es mangelte der Dorfgemeinschaft ohnehin an Jägern und Kriegern.

Die Auseinandersetzungen mit den weißhäutigen Eindringlingen hatten viele Opfer gefordert. Trauer war in den Familien eingekehrt. Nur die jungen Menschen im Volk der Algonkins zeigten noch Frohsinn, waren ihnen die Sorgen der älteren doch weitgehend fremd.

Häuptling Shenon, der Vater Shoaras, hatte indessen erklärt, daß die Maisfelder weit genug im Gebiet der Mittagssonne lägen. Bis dorthin seien die Weißgesichter bislang noch nicht vorgedrungen.

Eben dies hatte Shoara und ihre Freundinnen in dem Entschluß bestärkt, den Männern zu versichern, daß sie nicht ängstlich seien und überdies sehr gut aufpassen würden. Und Shenon hatte seine Tochter dafür gelobt, daß die mit gutem Beispiel vorangegangen war.

„Kannst du sehen, wer es ist?“ flüsterte Mirimi, über den Hackenstiel gebeugt und eifrig am Werk wie ihre Gefährtinnen.

„Nein“, antwortete Shoara ebenso leise. „Er ist da drüben in den Heidelbeeren-Sträuchern. Ich weiß aber nicht einmal, ob es nur einer ist. Am besten, wir reden weiter irgendwelches Zeug wie vorhin. Und dann lacht gefälligst!“ Sie versuchte, es scherzhaft klingen zu lassen. „Ich gebe euch schon rechtzeitig ein Zeichen, wenn wir weglaufen müssen.“

Koe reagierte sofort auf den Hinweis. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen“, plapperte sie drauflos, „wie ich auf den Abend gespannt bin! Meine Brüder haben mir versprochen, mindestens zwei Antilopen zu schießen. Ich kann mir beinahe denken, daß sie aus Versprechen ein Opossum treffen und sonst gar nichts.“ Koe kicherte und bückte sich, um ein besonders hartnäckiges Kraut mit der Hand aus der Erde zu zupfen.

Die drei, anderen lachten ebenfalls.

„Meine Brüder sind auch solche furchtbaren Aufschneider!“ rief Riala. „Wenn man ihnen glaubt, dann haben sie schon jede Menge Alligatoren mit der bloßen Hand getötet. Nur gesehen hat man nie etwas davon – nicht einmal die Haut, um etwas daraus zu nähen.“

Wieder lachten sie voller ausgelassener Heiterkeit. Und sie fuhren fort, sich belangloses Zeug zu erzählen, während sie sich langsam jenem südlichen Feldrand näherten, wo die Heidelbeeren-Sträucher standen. Noch waren sie mehr als zweihundert Yards entfernt. Riala, Mirimi und Koe hatten mittlerweile die Stelle erspäht, an der Shoara den heimlichen Beobachter gesehen hatte. Der helle Fleck dort zwischen dem dichten Zweig- und Blattwerk war äußerst schwer zu erkennen. Aber er war da. Eindeutig. Und je sicherer sie waren, desto mehr glaubten sie auch daran, daß es weitere Beobachter gab.

Hatte Shenon sich geirrt? Waren die blaßhäutigen Eindringlinge doch schon bis in dieses Gebiet vorgedrungen?

Wenn es sich so verhielt, dann gab es wahrhaftig Grund zur Besorgnis. Shoara und ihre Freundinnen hatten einiges über diese fremdartigen Menschenwesen erfahren. Immerhin hatten die Algonkins etliche von ihnen gefangengehalten, nachdem die Eindringlinge angefangen hatten, die Vorratslager in den Dörfern zu plündern. Dabei hatten sie sogar die wenigen jungen Männer getötet, die überhaupt zur Stelle gewesen waren, um sich zur Wehr zu setzen.

Es gab so unendlich viel, was an diesen weißhäutigen Menschen fremd und unbegreiflich war. Nicht allein, daß sie sich gewaltsam am Eigentum anderer vergriffen, wenn man mit dem anderen doch darüber reden konnte, ob er etwas abzugeben hatte oder nicht. Nein, sie gingen auch mit Gewalt sogar gegen Frauen und junge Mädchen vor. Shoara und ihre Gefährtinnen hatten oft mit einem Gefangenen gesprochen, der viele Monate in ihrem Dorf gewesen war, bis vor kurzem die drei großen Kanus mit zahlreichen neuen Eindringlingen über das große Wasser gefahren waren.

Shoara hatte von dem Mann einige Worte seiner Sprache gelernt, wie es auch ihr Vater gelernt hatte, aus dem er stammte. Seine Sprache hieß daher Englisch. Shoara hatte um den Engländer geweint, als er geopfert werden mußte. Er war anders gewesen als die kriegerischen von ihnen.

Ausgerechnet ihn, einen friedfertigen Mann, hatte das Todesurteil treffen müssen. Aber Shoara hatte begriffen, daß es in der Auseinandersetzung mit den Männern von den großen Kanus keine andere Möglichkeit gegeben hatte. Dennoch hatte es am Ergebnis der blutigen Kämpfe wenig geändert. Das hatte auch Shenon bestätigt. Für beide Seiten hatte es weder Sieg hoch Niederlage gegeben.

Der Engländer hatte Shoara viel erzählt über sein Land und die Menschen, die dort wohnten. Mit großen, staunenden Augen hatte sie zugehört, nachdem sie erst einmal imstande gewesen war, genug von seiner Sprache zu verstehen.

Er hatte ihr erklärt, warum die Menschen dort, jenseits des großen Wassers, etwas kannten, das sie Schamgefühl nannten. Wegen dieses Gefühls, aber auch wegen der Kälte, liefen sie verhüllt umher. Sie bedeckten sich mit Kleidern aus grobem Stoff.

Wenn Frauen jemals ihre Brüste oder andere Körperteile entblößten, so hatte der Engländer gesagt, dann taten sie das unbeobachtet. Eine Ausnahme von dieser Regel gab es nur für den Fall, daß eine Frau einen Mann in eine gewisse Stimmung versetzen wollte.

Shoara hatte nur staunend den Kopf geschüttelt über derart komplizierte und schwer verständliche Verhaltensvorschriften. Gewiß, daß man seinen Körper in Stoffe hüllte, um sich vor der Kälte zu schützen, war auch bei den Algonkins bekannt. Aber so etwas tat man notwendigerweise nur im Winter.

Und was die besagten Stimmungen zwischen Mann und Frau betraf, so pflegte man zwar auch die Zweisamkeit in solchen Dingen. Doch es wurde nicht als eine Heimlichkeit behandelt, über die man öffentlich nicht sprechen durfte und von der man so tat, als ob es sie überhaupt nicht gab.

An all das hatte Shoara fortwährend gedacht, nachdem sie den Beobachter dort im Strauchwerk entdeckt hatte. Seinem Verhalten nach konnte es sich nur um einen der weißhäutigen Fremdlinge handeln. Denn Shoara erinnerte sich genau an die Worte des Engländers.

Die Männer unter seinen Landsleuten waren regelrecht in Verzückung geraten, als sie die ersten Algonkin-Frauen gesehen hatten – fast völlig nackt. Jene unter den Engländern, die sie Priester nannten, verboten solche Blicke, obwohl sie natürlich niemanden wirklich daran hindern konnten.

Als Strafe, so drohten diese Priester, würde etwas Furchtbares auf die Ungehorsamen warten. Nach dem Tod würden sie keine Ruhe finden, sondern entsetzliche Qualen leiden – in einem großen Feuer, das sie Hölle nannten.

Offenbar fürchtete sich aber niemand so sehr davor, daß er nicht doch ausgiebige Blicke riskierte. Sonst hielten sie sich aber ziemlich genau an die Gebote, die ihnen von ihrem Gott gesetzt worden waren.

Einer von jener sonderbaren Sorte mußte es sein, der dort im Gebüsch kauerte. Sein ganzes Verhalten deutete darauf hin.

Die Mädchen hielten mit ihrem heiteren Plaudern und ihrem Lachen nicht inne.

Wenn sie es nur mit einem einzigen Weißhäutigen zu tun hatten, so überlegte Shoara, dann konnten sie ihn vielleicht mit einer List überrumpeln. Sicherlich ahnte er nicht, daß sie und ihre Gefährtinnen von jenen heimlichen Begierden wußten, unter denen weiße Männer zu leiden hatten.

Man mußte ihn ein wenig herausfordern und ihn dann überlisten, wenn er unvorsichtig wurde. Sicher hatte er eins von diesen tödlichen Feuerrohren bei sich. Und eine dieser kurzen Lanzen, die sie Säbel nannten, angefertigt aus jenem grausam harten Material, das sie als Stahl bezeichneten.

Shoara erklärte es ihren Gefährtinnen.

„Sobald wir nahe genug heran sind“, sagte sie leise, „werden wir ihm ein paar kleine Spielchen vorführen, die ihn um den Verstand bringen.“

„Aber wie denn das?“ flüsterte Mirimi staunend.

„Dummerchen!“ Koe kicherte. „Diese Burschen werden ganz verrückt, wenn du deinen Körper so bewegst, als ob du etwas mit ihnen vorhättest.“

Mirimi errötete. „Ich soll so etwas spielen? Das kann ich nicht.“

„Du mußt“, sagte Riala energisch. „Eine andere Möglichkeit haben wir nicht, um den Gaffer zu überrumpeln.“

„Es gibt eine Schwierigkeit“, fuhr Shoara leise fort. „Wir müssen es so tun, daß er nicht weiß, was wir von ihm wissen. Es muß so aussehen, als ob wir diese Spielchen für uns allein treiben.“

„An denen er dann sein besonderes Vergnügen hat, nicht wahr?“ Koe kicherte erneut. Ihr bereitete der Plan offenbar am meisten Vorfreude.

Shoara nickte und lächelte. „Wichtig ist nur, daß wir ihn herauslocken und ablenken. Der nächste Schritt muß dann sein, daß wir ihm die Waffen wegnehmen.“

„Ganz einfach“, sagte Mirimi. „Zwei von uns tun so, als ob sie mit ihm etwas vorhätten.“

„Einverstanden“, entgegnete Shoara und nickte. „Koe und ich werden das übernehmen, Riala und Mirimi, eure Aufgabe wird es dann sein, dem Weißgesicht die Waffen abzunehmen. Dann haben wir die Möglichkeit, ihn zu überwältigen und ins Dorf zu bringen.“

„Wenn er sich wehrt, müssen wir ihn töten“, sagte Riala düster.

„Und wenn es mehr sind als nur einer?“ flüsterte Koe.

„Dann entscheide ich, ob wir fliehen“, erwiderte Shoara. „Für einen solchen Fall bleibt es sowieso die letzte Möglichkeit, die wir haben.“

Sie näherten sich dem Feldrand bis auf hundert Yards. Wieder hatten sie begonnen, mit ihrem mädchenhaften Geplapper fortzufahren.

Plötzlich bewegten sich die Zweige.

Eine Gestalt brach hervor.

Die vier Mädchen erstarrten vor Schreck.

Es war ein Algonkin. Er taumelte vorwärts, wie unter Schwindelgefühlen, gegen die er machtlos war. Dabei zertrampelte er die jungen Maispflanzen, deren Wert er eigentlich hätte kennen müssen.

„Varu!“ rief Shoara entsetzt. Wie ihre Freundinnen erkannte sie den Jungen sofort. „Was ist mit dir?“

Er war ein Halbwüchsiger, für sein Alter besonders groß geraten. Doch ihm war noch nicht erlaubt, mit den Männern auf die Jagd zu gehen. Deshalb streifte er viel umher.

Hatte er sich verletzt? Vielleicht war er von einer Schlange gebissen worden.

Shoara wollte auf ihn zugehen, nachdem sie sich von ihrem ersten Schreck erholt hatte.

Erst in diesem Moment sah sie Varus verzerrtes Gesicht, als er den Kopf hob. Seine Augen waren aufgerissen, wie er schwankend stehenblieb. Mühsam schaffte er es, sich auf den Beinen zu halten.

„Flieht!“ schrie er. „Lauft weg! Lauft – so schnell ihr könnt!“

Erneuter Schreck traf Shoara und ihre Gefährtinnen bis ins Mark. Erst jetzt sahen sie, daß die Arme des Jungen auf den Rücken gefesselt waren. Jäh begriffen sie die ganze Wahrheit. Er war aus dem Gebüsch gestoßen worden!

Aber weder Shoara noch eine der drei anderen erholte sich schnell genug von dem Schreck. Ohnehin hätten sie nicht fertiggebracht, einfach davonzulaufen und Varu einem ungewissen Schicksal zu überlassen. Doch bevor sie noch eine Chance erhielten, überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen, hörten sie ein peitschendes, hartes Geräusch.

Es war, als würde der Junge von einer unsichtbaren Faust vornüber auf den weichen Boden des Maisfelds geschleudert.

Grauschwarzer, übelriechender Rauch quoll in einer dichten Wolke aus dem Strauchwerk.

Der Schock lähmte die Algonkin-Mädchen. Mit geweiteten Augen starrten sie auf den Jungen aus ihrem Dorf und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Da war dieses unbedeutend scheinende Loch in seinem Rücken. Nur wenig Blut trat heraus. Und doch bewirkte es, daß kein Leben mehr in ihm war. Shoara und ihre Freundinnen wußten, wie ein Toter aussah.

Varu war tot.

Das Feuerrohr hatte ihn augenblicklich getötet.

Der, dem es gehörte, trat als erster aus dem Gebüsch. Gleich darauf waren auch die anderen zur Stelle. Acht weißhäutige Männer mit schwerer Kleidung, schweren Stiefeln und schweren Waffen. In breiter Front stürmten sie aus den Beerensträuchern hervor. Sie liefen so schnell, und sie bildeten ihren Kreis derart rasch, daß die Mädchen keine Chance mehr hatten, die Flucht zu ergreifen.

2.

Mehrere Sekunden lang standen sie stumm und staunend da.

Sir William Godfrey war es schließlich, der das Schweigen brach.

„Das Bemerkenswerte scheint mir“, sagte er näselnd und mit hochgezogenen Brauen, „daß diese entzückenden Grazien auch jetzt keinerlei Versuche unternehmen, sich an den entscheidenden Stellen zu bedecken.“ Er fuhr sich mit der linken Hand durch den wuchernden Bart, betrachtete die vor Furcht gelähmtem Algonkin-Mädchen und schien über das Phänomen ihres fehlenden Schamgefühls nachzudenken.

Sir William war ein älterer Mann mit rötlicher Säufernase. Das graue Haar wuchs ihm bereits bis in den Nacken. An eine Pflege seines Äußeren verschwendete er keine langwierige Gedankengänge. Er verstaute die noch rauchende Pistole in dem Lederfutteral an seinem Gürtel.

„Sie sind eben wie Tiere“, erklärte Alec Morris, ein jüngerer Mann, schlank, braunhaarig und blauäugig. „Sie sind Wilde, vergessen wir das nicht. In ihrem ganzen Verhalten ähneln sie mehr den Tieren als den Menschen. Sie haben nur das Äußere von Menschen. Das ist das einzige, was uns mit ihnen verbindet.“ Sein Blick, mit dem er die Indianerinnen bedachte, hatte etwas Geringschätziges.

Die anderen wunderten sich nicht darüber. Sie hatten Morris als einen Schnösel mit großer Klappe kennengelernt. Und sie hatten festgestellt, daß tatsächlich nicht viel dahintersteckte. Für seinen Hang nach Abenteuern und zugleich für seine Überheblichkeit war Morris in Londoner Adelskreisen von seinesgleichen stets verachtet worden.

Deshalb hatte ihm niemand keine Träne nachgeweint, geschweige denn auch nur einen Gedanken an ihn verschwendet, als er sich entschlossen hatte, sich in die Neue Welt zu verabschieden.

Eben dies galt auch für Frank Davenport, der in London derart verschuldet war, daß er sich dort niemals wieder blicken lassen konnte. Davenport hatte sein gesamtes Vermögen verspielt. Infolge seiner mangelnden Willenskraft war ein Familienbesitz zugrunde gegangen, den Generationen vor ihm aufgebaut hatten.

Davenport hatte es geschafft, innerhalb weniger Jahre alles durchzubringen. Die letzte Hoffnung des verschlagen aussehenden bartlosen Mannes war nun das Gold, das er in Virginia zu finden hoffte.

„Ich bin anderer Ansicht, mein lieber Alec“, sagte er grinsend. „Mit diesen Süßen wird uns doch hoffentlich etwas sehr Entscheidendes verbinden.“

Die fünf übrigen Kerle lachten grölend.

Sir William Godfrey und Alec Morris zogen lediglich in geübt blasierter Weise die Augenbrauen hoch. Damit gaben sie zu verstehen, daß sie den Grund zur Heiterkeit durchaus erkannten, es aber für unter der Würde eines Mannes von Rang hielten, über derart primitive Zweideutigkeiten in Gelächter auszubrechen.

Frank Davenport würde natürlich den feinen Hinweis nicht verstehen, den seine Standesgenossen ihm zugleich gaben. Sich durch solche gewöhnlichen Scherze hervorzutun, war nichts weiter als ein plumper Anbiederungsversuch. Davenport schien sich nichts dabei zu denken, sich auf das Niveau der fünf Kerle von der Karavelle zu begeben. Er schien nicht begriffen zu haben, daß man zwar mit ihnen zusammenarbeiten konnte, dies aber noch lange nicht in Kumpanei ausarten lassen durfte.

Davenport grinste indessen noch breiter, womit er eindeutig erkennen ließ, daß er die Reaktion der fünf Kerle als einen Heiterkeitserfolg für sich verbuchte.

Anführer der wenig vertrauenserweckenden Fünfer-Truppe war Atkinson Grey, ein hochgewachsener und muskulöser Mann. An ihm fiel besonders der riesige Oberlippenbart auf, von brauner Farbe wie seine Augen. Auf manche wirkte er fast gemütlich, doch dieses Äußere hatte schon viele getäuscht.

Seine Skrupellosigkeit hatte sich aus seiner Bauernschläue entwickelt. Er war ein Bauernsohn aus Essex gewesen und war als Seefahrer Takelmeister geworden, der auch einiges von Navigation verstand.

Den drei adligen Gents hatte er inzwischen verklart, was er sich fest vorgenommen hatte: Als steinreicher Mann würde er nach England zurückkehren. Um das zu erreichen, war ihm jedes Mittel recht.

Sein treuester Gefolgsmann, ergeben wie ein Hund, war Jameson Kidd. Kidd war ein kleiner und dürrer Mann, der sich jedoch durch seine außergewöhnliche Zähigkeit und seine herausragenden Qualitäten als Messerwerfer einen Namen geschaffen hatte.

Seine auffälligsten äußeren Merkmale waren mehrere Zahnlücken und eine senkrechte Narbe auf der rechten Wange, direkt unter dem rechten Auge. Kidd pflegte sich das Gesicht zu rasieren. Seine Augen waren grün, das strähnige Haar blond. Er war stets als einfacher Seemann gefahren.

Doch in allen Crews hatte er sich dadurch hervorgetan, daß er sogar mit den einfachsten Mitteln eine schmackhafte Mahlzeit zuzubereiten verstand.

Frank Rosebery war klein und dick, aber sehr behende. Der Blick aus seinen dunklen Augen tastete glitzernd die nackte Haut der Indianerinnen ab. Er freute sich auf den Moment, in dem er einer von ihnen den verfluchten Lendenschurz wegreißen würde. Mindestens einer! Er grinste.

Sein kurzes schwarzes Haar sowie der Oberlippen- und Kinnbart waren ungepflegt. Durch sein Grinsen wurden die auffallend großen Zähne sichtbar. Früher war er Zimmermann gewesen. Wie die meisten, mit denen er zur See gefahren war, stammte er aus einem der übelsten Viertel Londons.

Seine Sauftouren an Land hatten stets zu den herausragenden Geschehnissen gehört, über die später in den Schenken noch monatelang berichtet worden war. Alle Saufkumpane kannten seinen Traum, ein Herrenleben in einem prächtigen Haus zu führen und sich von einer ergebenen Schar stummer Eingeborener bedienen zu lassen. Er war überzeugt, sich diesen Traum in der Neuen Welt erfüllen zu können.

Besonders furchterregend wirkte auf die Algonkin-Mädchen Spencer Taffe mit seinem kahlgeschorenen Schädel. Vielleicht rührte seine zumindest abstoßende Wirkung auf andere aber auch von seiner gelblichen Hautfarbe her. Wenn er Haare hatte, dann waren sie schwarz. Seine Augen hatten eine dunkelbraune Farbe. Sein Bart verdeckte zur Hälfte ein daumennagelgroßes Muttermal vor dem linken Ohr.

Taffe war groß und hager und alles andere als der Typ des Muskelmanns. Verglichen mit den meisten anderen in seiner sonst gewohnten Umgebung konnte er sich einer gewissen Bildung rühmen. Als Gehilfe des Stückmeisters hatte er eine beträchtliche Fachkenntnis über Schußwaffen aller Art erworben.

Fünfter im Bunde war Randolf Gordon, ein mittelgroßer Mann mit Halbglatze und viel dunkelbraunem Haar hinter den Ohren und im Nacken. Seine Augen waren grau, sein Körper überaus kräftig gebaut. Er galt als unbeherrscht, und oft gab es zwischen ihm und Grey Auseinandersetzungen, weil er dessen Entscheidungen anzweifelte.

In alkoholseligen Momenten, aber auch bei anderen passenden Gelegenheiten pflegte er zu räsonieren, daß er sicherlich nicht mehr lange zu leben habe, aber vorher noch das Leben auskosten wolle. Zu dem letzteren Punkt paßte seiner Meinung nach die Gefangennahme der Indianerinnen hervorragend.

In der Neuen Welt gab es schließlich noch keine Schenke und erst recht keine Bordelle. Also mußte man nehmen, was die Natur zu bieten hatte. Der Schnösel Morris mochte darüber seine verschrobene Meinung haben. Sollte er ruhig seine Finger von den wilden Weibern lassen! Einer weniger, der sich um die hübschen Geschöpfe reißen würde.

„Nun denn“, sagte Sir William Godfrey, nachdem sie alle die Algonkin-Mädchen ausgiebig begafft hatten. „Schaffen wir sie also an Bord. Aber vorher wird die Leiche ins Gebüsch geworfen, und jemand beseitigt die Spuren auf dem Maisfeld.“ Er gab Grey mit einer Handbewegung zu verstehen, dieser habe dafür zu sorgen, daß die besagten nebensächlichen Arbeiten durchgeführt wurden.

Atkinson Grey nickte betont beiläufig.

„Ich empfehle“, sagte er gedehnt und mit gelangweiltem Gesichtsausdruck, „die Täubchen erst mal ein bißchen zu fesseln. Die bringen es sonst fertig und laufen uns glatt weg.“

Taffe und Rosebery lachten. Die anderen grinsten.

„Äh – äh, das versteht sich – denn doch wohl von selbst“, stotterte Sir William, und seine Gesichtsfarbe nahm die Tönung seiner Nasenspitze an. „Natürlich müssen sie gefesselt werden. Völlig klar.“

Auch Alec Morris und Frank Davenport konnten sich ein schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen. Immer wenn dem alten Säufer ein Schnitzer unterlief, erregte es ihre Heiterkeit am allermeisten. Aber er war nun einmal der ältere und vor allem auch der ranghöhere. Daran hatte man sich letzten Endes immer noch zu halten.

In der Welt, aus der Morris und Davenport stammten, galten gewisse Spielregeln. Sie hatten gelernt, daß man gut daran tat, nach den geltenden Regeln mitzuspielen. Um so besser war man in der Lage, sein eigenes Süppchen zu kochen.

Atkinson Grey befahl Jameson Kidd und Frank Rosebery den Indianerinnen die notwendigen Fesseln anzulegen. Grey, Taffe und Gordon zogen unterdessen blank und gingen zwei Schritte auf die Mädchen zu. Das metallische Ziehgeräusch und der blitzende Stahl der Säbel hatte die Mädchen erneut zusammenzucken lassen.