- -

- 100%

- +

Das Abstrakte – erinnerst Du Dich, wie wir mit Abstraktion angefangen haben? – ist mehr als offensichtlich in der keltischen Kunst. Die keltische Kunst ist in der Hauptsache religiös, und sie befasst sich tiefgreifend mit der Wahrnehmung und den Mysterien des Bewusstseins. Viele Kunstwerke können auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden; das mag durchaus in der Absicht des Künstlers gelegen haben.

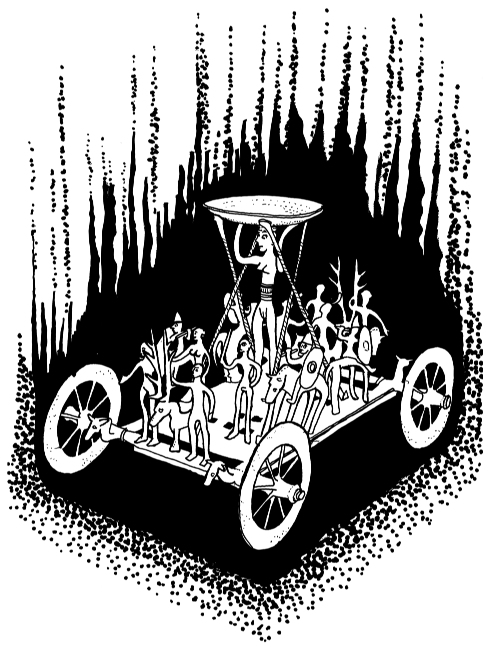

Kultwagen von Strettweg

Steiermark, Österreich. Ha C, 7. Jh. vor unserer Zeit, Bronze.

Höhe der Göttin im Zentrum 22,6 cm. Der Gegenstand scheint eine zeremonielle Prozession nackter männlicher und weiblicher Figuren darzustellen, einige davon bewaffnet, dazu Reiter und Hirsche. Die zentrale Figur ist vermutlich eine Göttin, die eine Schale hochhält, in die ein verzierter Kessel (nicht im Bild) gesetzt wurde. Von oben gesehen ist der Wagen rechteckig, aber die Göttin im Zentrum steht auf einem Rad. Die Kombination von Kessel und Streitwagen entstand in der Bronzezeit und blieb bis weit in die Hallstattzeit hinein ein populäres religiöses Bild.

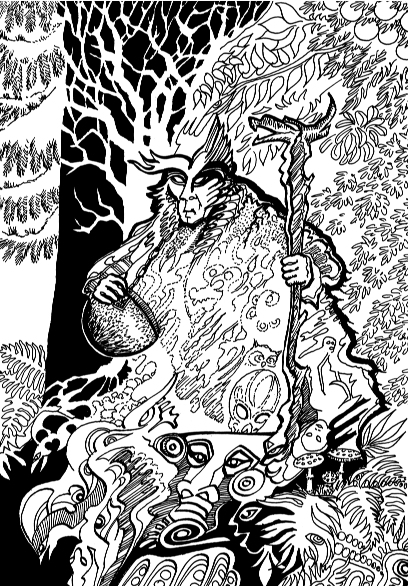

Sucelus

Man nimmt ein Gesicht wahr, dann eine ganze Figur, dann eine Szenerie, wo vorher nur ein sinnloses Durcheinander von Blasen, Blättern, Blüten und Röhren zu sehen war. Dies ist eine weitere verborgene Eigenschaft keltischer Kunst und Magie: Es gibt mehrere Blickwinkel. Der Gott, der sich in ein Tier verwandelt, erforscht die Welt in verschiedenen Gestalten. Dem Gläubigen, dem klar wird, dass er/sie mit dem Gott identisch ist, verlassen die Beschränkungen der Einzelpersönlichkeit. Der Priester, Schamane oder Zauberer, der von einem Gott oder Tier besessen ist, übernimmt beider Eigenschaften und manifestiert sie zu einem bestimmten Zweck, wie zum Beispiel für ein Heilritual, ein Jahreszeitenritual oder um einen bösen Einfluss zu verbannen. Götter können menschlich sein, und Menschen können Götter sein. Wenn der Gott auch ein Tier ist, hat unser Gestaltwandler Zugriff auf beide Arten von Bewusstsein. Wenn Du Visuelle Magie gelesen (und die Übungen gemacht) hast, ist Dir bewusst, dass von einem Tiergeist besessen zu sein Dein Bewusstsein und Deine Fähigkeiten verändern kann. Das Verändern der Gestalt spielt in keltischen Mythen und keltischer Zauberei eine so wichtige Rolle, dass wir von schamanischen Trancetechniken sprechen können (allerdings nicht notwendigerweise von schamanischen Heilritualen).

Sei es, wie es sei, was anfänglich verwirrend erscheint, wird nach und nach seine Bedeutung enthüllen. Wir folgen einem verschlungenen Pfad durch den Schattenwald, wenn wir nach Visionen des ewig Alten, ewig Jungen, ewig Seienden und niemals Gewesenen suchen. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber dieses Buch ist randvoll mit höchst verwirrendem Material. Unsere fröhlichen keltischen Künstler und Dichter hatten Spaß daran, Dinge halb enthüllt, halb verborgen zu präsentieren. Eine Konsequenz davon ist, dass man sich das Ganze nicht mal so eben nebenbei aneignen kann. Es gibt aber immer Mittel und Wege, um es leichter zu machen. Um in das keltische Gedankengut einzutauchen, könntest Du Folgendes tun. Fühlst Du Dich gut? Versuchen wir mal etwas Neues. Schließ das Buch. Komm zur Ruhe und entspann Dich. Wenn Du an nichts Bestimmtes denkst, beginnt Dein Hirn, Alphawellen zu produzieren. Es fühlt sich wie Dösen an. Das Gute an Alphawellen ist, dass sie ganz von selber einsetzen, wenn Du die Augen schliesst, an nichts Bestimmtes denkst und das Nichtstun kultivierst. Während Du den Halbschlaf geniesst, kannst Du das Buch gegen Deine Stirn pressen und Deinem Tiefenselbst mit langsamer, klarer Stimme mitteilen, dass Du dieses Buch lesen und alle Informationen auswählen und behalten willst, die wirklich wichtig für Dich sind, damit Du Dich daran erinnern kannst, wann immer Du willst. Verwende einfache Sätze, positive Ausdrücke und wiederhole sie ein paar Mal. Allerdings nicht zu oft, denn wenn Du ein intelligentes Unterbewusstsein hast, verabscheut es vielleicht drängelnde Befehle. Sei nett und freundlich, und Dein Tiefenselbst wird kooperieren. Dann öffne das Buch und blättere es einmal durch. Halte die Augen weit geöffnet, so dass Du beide Seiten mit einem Blick erfassen kannst. Betrachte jede Seite ein oder zwei Sekunden lang, ohne sie zu lesen. Das kann eine Versuchung sein, es kann aber auch Spaß machen. Wie oft veranstaltest Du seltsame Rituale mit neuen Büchern? Blättere das ganze Buch durch. Dann schliess es, und Deine Augen ebenfalls. Drück es nochmals gegen die Stirn, bitte Dein Tiefenselbst erneut, auszuwählen, was nützlich ist, und es für später aufzubewahren, damit Du Dich leicht erinnern kannst. Sag Danke! Und dann tu etwas ganz anderes. Nach einer Pause setzt Du Dich nochmal hin. Blätter das Buch noch einmal durch. Diesmal siehst Du Dir alle Bilder an und liest die Bildunterschriften. Dann bittest Du Dein Tiefenselbst ein weiteres Mal, auszuwählen, was nützlich ist, und es für später aufzubewahren. Mach noch eine Pause. Der dritte Durchlauf ist ganz ähnlich. Sag Deinem Tiefenselbst, was Du vorhast. Dann blätterst Du das Buch durch und liest alle Gedichte. Das ist wahrscheinlich noch viel verwirrender als alles andere vorher, da die besten Poeten und Barden der britannischen Inseln grundsätzlich außer sich, neben sich, um die Ecke, jenseits von diesseits, über die Hügel und weit, weit weg waren, wenn sie komponierten, sangen und prophezeiten. Ihre Lieder stecken nicht nur voller Anspielungen und Abstraktionen, sondern zeigten auch alle Anzeichen wirren, zusammenhanglosen Geplappers, wie es in solchen Trancen häufig vorkommt. Es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, daher kannst Du auch gleich damit anfangen. Nachdem Du das Buch in dieser Weise ein paar Mal durchgeblättert hast, legst Du es für ein oder zwei Tage beiseite. Dann nimmst Du es zur Hand und liest es systematisch durch. Du wirst feststellen, dass das frühere unterbewusste Lesen eine Struktur geschaffen hat, ein Netz, das Informationen sortiert und ordnet. EDV-Spezialisten kennen den Effekt: Systemüberlastung ist gleich Mustererkennung. Programmierer finden das gefährlich; für Magier, Visionäre, Barden und Poeten ist es eine wunderbare Quelle der Inspiration. Wer verwebt eigentlich den chaotischen Stoff sinnlicher Wahrnehmung zu einem Muster? Was die keltischen Visionäre damals anregend fanden, wissen wir nicht, aber wenn wir ihre Techniken nutzen, können wir ein neues Bewusstsein schaffen, ein Gefühl für das Heilige entwickeln und es jetzt, in unserer Welt zu lebendiger Wahrheit machen.

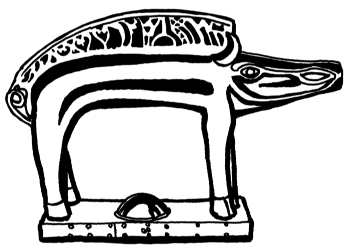

Bronze-Eber

Höhe 39 cm, ursprünglich auf einer Standarte platziert, Soulac-sur-Mer, Département Gironde, 1 Jh. vor unserer Zeit

Torque-Ende mit mehreren Gesichtern

Bronze. Courtisots, Marne, Frankreich. Spätes 4. Jh. vor unserer Zeit

Zum Schluss möchte ich noch allen danken, die mich beim Schreiben dieses Buches unterstützt haben. Ich hatte das Vergnügen, die hier beschriebenen Themen mit meinen Freunden und Bekannten zu diskutieren. Und dann waren da noch jene Wagemutigen, die sich tatsächlich daran gemacht haben, die keltische Magie praktisch zu erforschen, die Trancen erlebten, in der Wildnis unterwegs waren und ihre eigene Vision von der heidnischen Magie für die Zukunft entwickelten. Von all denen, deren persönlicher Zauber, Inspirationskraft und Originalität dieses Projekt unterstützt haben, möchte ich besonders Anad und Julia danken. Andere, die halfen, lachten und eigene Ideen beisteuerten und denen ich sehr dankbar bin, sind Astrid & Gavin, Mike & Maggie (Nema), Mogg & Kym (Mandrake of Oxford), Kenneth Grant, Paul, Ronald Hutton, Ruth, Sally und ihre Gemeinschaft und Volkert. Für die deutsche Ausgabe möchte ich Holger & Christiane danken, Silvana Eris, weil sie so cool ist und ihren Eltern das Editieren leicht macht, Rasputinka, Marged Haycock für die Verwendung ihrer Forschung. Mein Dank gilt auch den vielen Forschern, Wissenschaftlern, Zauberern, Poeten, Geschichtenerzählern und Künstlern, deren Werke zu diesem Buch beigetragen haben. Danke auch meinen Eltern und allen Ahnengeistern. Ich möchte den Geistern der Wildnis überall danken, den Kelten, die im Taunus lebten, und allen Göttern und Musen, die in den Kessel atmen. Und ich möchte Dir danken – dafür, dass Du die Magie der Vergangenheit nutzt, um etwas Neues, Wertvolles für die Zukunft zu erschaffen. Ipsos

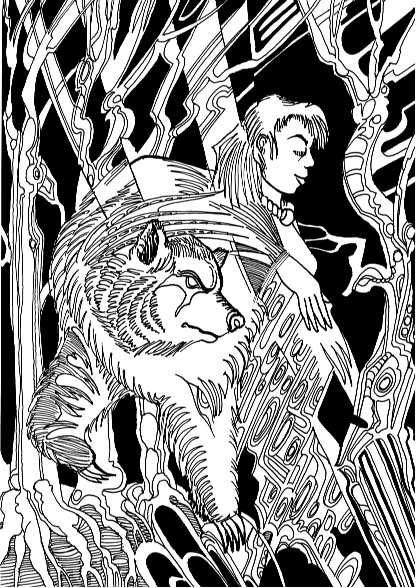

Artio. Der lange Weg weg von Andumnos

1. Das Volk der Hügel

enk Dich in den Wald. Wenn es dunkel wird, verschwinden die düsteren Buchen im nebligen Zwielicht, und Schatten scheinen sich unter ihren Ästen zu sammeln. Von weither ertönt der Ruf der Amsel, der den Anbruch der Nacht ankündigt. Die Vögel hören allmählich auf zu singen, es wird stiller, und schon bald erscheinen die Tiere der Nacht. Zwischen gekrümmten Wurzeln, von Nesseln und Dornenhecken überwuchert, scheint die Erde Wellen zu schlagen. Sanfte Erhebungen werden sichtbar. Es handelt sich um die letzten Überreste von Grabhügeln – Hügeln, die vor 2.500 Jahren noch groß und hoch waren. Viele von ihnen sind unter den ausgreifenden Wurzeln der Buchen und Eichen verschwunden oder wurden von achtlosen Bauern untergepflügt; bei anderen ist die Kuppe eingestürzt. Dort sind Grabräuber durch Schächte in die Zentralkammer vorgedrungen. Die Anwohner meiden diese Hügel. Geschichten über geheimnisvolle Feuer, die man auf den Hügeln brennen sehen kann, gehen um, und in Spuknächten sollen sich dort bewaffnete Krieger von ihrem Ruhelager erheben. Dann werden die Tore zur Tiefe weit aufgestoßen, und arglose Wanderer müssen sich in Acht nehmen, nicht unversehens in die Hallen der Toten und Ungeborenen eingeladen zu werden. Hier feiern und schmausen die Könige der Tiefe, die Zeit vergeht anders, und man kann seltsame Schätze finden. Wer weiß, in welchen Nächten die Tore offen stehen? Wer trägt die Schlüsselblume, die Wunschblume, die wundersame Blüte, die die Tore zu den hohlen Hügeln öffnet?

Die vorrömischen keltischen Kulturen werden üblicherweise in zwei Abschnitte unterteilt. Sie tragen die Namen der Orte, an denen diese Kulturen zuerst erforscht wurden; die Hallstattkultur wurde nach einem österreichischen Dorf benannt, bei dem ein großer Friedhof entdeckt worden war, und die La Tène-Kultur heißt nach einem Ort in der Schweiz. Grob gesprochen konnte eine erste, charakteristisch keltische Kultur während der Hallstattzeit beobachtet werden, die von 750 vor unserer Zeit bis 450 vor unserer Zeit vorherrschte, von wo an dann die La Tène-Zeit beginnt. Wenn Du Bücher über die keltische Kunst liest, wirst Du bald feststellen, dass Hallstatt und La Tène nicht nur Perioden der kulturellen Entwicklung waren. Die Hallstattzeit hat eine eigene Kunstform, und auch die La Tène-Zeit weist eigene, charakteristische Entwicklungen auf. Es geht dabei um mehr als um Kunststile oder Moden. Mitten in der Hallstattzeit fand ein kultureller Umbruch statt, und zur Beginn der La Tène-Zeit ereignete sich ein noch wichtigerer Umsturz. In diesen Zeiten des Übergangs machten gesellschaftliche Organisationsformen, Religion und Bestattungsbräuche große Veränderungen durch. Magie und Religion dieser Zeit zu erforschen ist eine schwierige Aufgabe. Wir könnten es uns leicht machen, das heißt, wir könnten mittelalterliche bardische Poesie und Romantik rückwärts in die finstere Vergangenheit projizieren und vorgeben, so müsse die altkeltische Magie ausgesehen haben. Bücher dieser Art sind reichlich auf dem Markt, daher hoffe ich, dass mir vergeben wird, wenn ich diese Seiten nutze, um mich lieber archäologischen Befunden zu widmen.

Bevor wir uns der Magie zuwenden, könnte es von Nutzen sein, sich zunächst eine Vorstellung vom kulturellen Kontext machen zu können. Da wäre zunächst mal ein kurzer Blick auf die Gesellschaft der Hallstattzeit angebracht. Wissenschaftler unterteilen die Hallstattzeit in zwei Abschnitte. Die frühe Hallstattzeit wird als Ha C bezeichnet, die späte Hallstattzeit, die Zeit der sogenannten „Fürstengräber”, Ha D.

Man mag fragen, was aus Hallstatt A und B geworden ist, wenn die Hallstattzeit mit Ha C beginnt. Die Antwort ist einfach. Die Begriffe Ha A und Ha B wurden ursprünglich verwendet, um die frühe und späte Urnenfelderkultur zu bezeichnen, in einer Zeit, in der die Wissenschaftler glaubten, die Hallstattkultur sei direkte Nachfolgerin der Urnenfelderkultur.

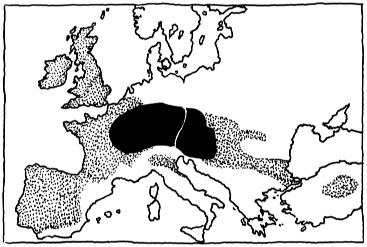

Karte der Hallstattkultur

Osten und Westen (schwarz) und der La Tène -Kultur (gepunktet) nach der großen keltischen Expansion im 3. und 2. Jh. vor unserer Zeit.

Heute ist diese Vermutung aus der Mode kommen, und die Begriffe Ha A und Ha B ebenfalls. In der Hallstattzeit beobachten wir zum ersten Mal das Hervortreten einer frühen, aber charakteristisch keltischen Kultur. Unsere ersten Hinweise auf Leute, die man als Kelten beschreiben kann, stammen aus der Hallstattzeit. Hekataios von Milet (ca. 560–480 vor unserer Zeit) informiert uns, dass die Kelten hinter Massilia (Marseille) leben, jenseits vom Land der Ligurer. In dieser Zeit hatten griechische Händler eine blühende Kolonie in Marseille gegründet, von wo aus sie die Ortsansässigen mit einer Anzahl mediterraner Luxusgüter wie Wein, Glas, Töpferwaren. und so weiter versorgten. Solche Gegenstände kamen rasch in Mode und waren beim Adel sehr begehrt, was zu beträchtlichen wirtschaftlichen Problemen geführt haben mag. Was die griechischen Händler im Gegenzug dafür bekamen, lässt sich nicht ohne Weiteres feststellen. Felle, Sklaven, Honig und Bienenwachs mögen wertvolle Exportartikel gewesen sein, aber bisher gibt es keine Beweise, die diese Annahme untermauern.

Sei es, wie es sei, für die Griechen, die hauptsächlich am Küstenhandel interessiert waren, lag das Land der Kelten landeinwärts, zwischen Massilia und dem Land der Ligurer. Da laut Hekataios´ Bericht die Iberer westlich von Massilia lebten, bleibt nur noch das Land nördlich der Provence als Kandidat für frühe Keltensiedlungen übrig. Der nächste Berichterstatter, Appollonius von Rhodos, hielt in seiner Argonautica fest, dass man die Kelten finden kann, wenn man dem Lauf des Rhodanus (der Rhône) flussaufwärts folgt, und eine Anzahl häufig von Stürmen heimgesuchter Seen überquert. Appollonius lebte zwar im 3. Jh. vor unserer Zeit, er griff aber auf Quellen zurück, die bis ins 5 Jh. vor unserer Zeit zurück reichten, was mit der späten Hallstattzeit übereinstimmt. Die in unserer Quelle genannten Seen könnten der Genfer See oder die Schweizer Seen sein, vielleicht sogar der Bodensee.

Unsere dritte und letzte Quelle in Bezug auf die frühen Kelten sind die Historien Herodots (ca. 484–430 vor unserer Zeit), den man auch als „Vater der Geschichtsschreibung” bezeichnet, obwohl „Vater des Sensationsjournalismus” wahrscheinlich zutreffender gewesen wäre. In den Werken Herodots werden die Kelten zweimal erwähnt. Herodot gibt freimütig zu, dass er ihr Land niemals bereist hat, und so ist einiges an Spekulationen nur zu erwarten. Er beschreibt die Lage des Landes vage als jenseits der Säulen des Herkules liegend (damit ist Gibraltar gemeint, also außerhalb des Mittelmeerraums), im Nordwesten, wo, außer den Kelten, nur eine Fantasierasse namens Kyneter zu überleben weiß. Nähert man sich ihnen über Land, kann man die Kelten am Ursprung der Donau in der Nähe einer Stadt namens Pyrene finden.

Der „Ursprung der Donau” passt hervorragend zu den Hallstattleuten. Was nicht passt, ist die Stadt Pyrene. Es ist möglich, laut den Spekulationen vieler Wissenschaftler, dass Herodot hier auf die Pyrenäen anspielt. Die liegen allerdings von der Donau weit entfernt. Die seefahrenden Händler, von denen Herodot vielleicht einige seiner Kenntnisse hatte, haben möglicherweise behauptet, dass sich die Pyrenäen landeinwärts erstrecken und dann in die Alpen übergehen. Herodot wusste offenbar auch nichts von den Alpen oder den Karpaten. Stattdessen sprach er von zwei Flüssen namens Alpis und Karpis, links und rechts von der Donau, daher sollten wir es mit seinen geographischen Angaben nicht allzu genau nehmen. Vielleicht war er einfach in Bezug auf die Lage der Pyrenäen und der Donau verwirrt. Andererseits ist es möglich, dass es einst eine Stadt namens Pyrene gab, von der wir einfach nichts wissen. Was die Kelten angeht, bezog Herodot sein Wissen aus älteren Quellen, denn zu seiner Zeit war den Griechen der Handel im westlichen Mittelmeer verboten.

Diese drei Quellen sind die ältesten in Bezug auf die keltischen Völker. Wir haben also zwei Elemente. Zum einen ist da jene Kultur, die von den Antiken Autoren lose als ’Keltoi’ bezeichnet wurde. Zum anderen ist da eine (namenlose) Kultur, die Dank der Ausgrabung der Archäologen nördlich der Alpen entdeckt wurde. Nimmt man beide zusammen, erhält man das, was heute als „frühe Kelten” bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um eine wissenschaftliche Konstruktion, denn schliesslich haben wir keine Ahnung, wie die Hallstattleute sich selbst nannten. Der Name „Kelten” ist zwar bequem, aber auch irreführend. Die frühe Hallstattkultur beschränkte sich auf ein viel kleineres Territorium als die spätere La Tène-Kultur. Siedlungen vom Hallstatttyp finden sich nördlich der Alpen, also in der Schweiz, in Österreich, in Süd- und Mitteldeutschland, in Teilen Frankreichs und im Osten, in Richtung Böhmen, Tschechien, Slowenien und Ungarn.

Die Wissenschaftler unterscheiden zwischen der östlichen und der westlichen Hallstattkultur. In den Hallstattgräbern des Ostens sind überwiegend schwer bewaffnete Männer mit Streitäxten begraben. Man findet sie im Osttteil Österreichs, in Südostdeutschland und noch weiter im Osten. Die westliche Hallstattkultur wird in zwei Phasen unterschieden (Ha C und Ha D). In der ersten Phase liegt die Betonung auf langen Eisenschwertern; in der zweiten Phase kamen Waffen als Grabbeigaben größtenteils aus der Mode. In Bezug auf die Kunst waren die frühen westlichen Hallstattleute bemerkenswert zurückhaltend, wenn es um die naturgetreue Abbildung von Menschen und Tieren ging. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sie zahlreiche Töpfe und Vasen kauften und schätzten, auf denen naturalistische Szenen aus der Mittelmeerwelt dargestellt waren. Aus irgendeinem Grund imitierten sie diese Darstellungen nicht. Man findet abstrakte Darstellungen von Menschen und Tieren in einigen wenigen Gräbern der westlichen Hallstattzeit, sowie eine Anzahl halbmenschlicher Steinfiguren, die die Kuppen von Grabhügeln schmückten. Und dann gibt es da noch eine Anzahl faszinierender kleiner Köpfe von Ungeheuern und anderen Wesen, die Fibeln und Trinkgefäße zieren. Diese Abbilder meiden trotz ihrer hervorragenden Ausführung die naturgetreue Darstellung. Menschliche Gesichter – vorausgesetzt, es handelte sich tatsächlich um Menschen, nicht um Götter oder Dämonen – waren entweder abstrahiert oder entstellt, während es sich bei Tieren oft um eine Vermischung mehrerer Spezies handelte.

Die östliche Hallstattkultur war etwas liberaler in dieser Hinsicht – es sind zuweilen Personen abgebildet, die boxen oder kämpfen (oder tanzen?), oder auch Musiker, Personen in Röcken (oder Roben?), die ihre Hände betend erhoben haben, Jagdszenen, Feldarbeit, Wild, Pferde, Wasservögel, aber alles stark abstrahiert und verhältnismässig selten dargestellt. Die keltische Kunst hätte zu diesem Zeitpunkt naturalistisch sein können, aber sie war es nicht; und in der Tat dauerte es bei den Kelten lange (bis in die La Tène-Zeit hinein) bevor sie es wagten, Personen realistisch abzubilden. Könnte das ein Hinweis auf irgendein religiöses Verbot sein? Oder zogen es die Künstler jener Zeit vor, naturgetreue Abbildungen nur auf vergänglichen Materialien anzubringen, wie zum Beispiel als Holzschnitzerei oder Stickerei auf Textilien?

Vielleicht wäre es für den Anfang ganz nützlich, einen Blick darauf zu werfen, in welcher Art von Gesellschaft die Hallstattleute lebten. Sehen wir uns dazu doch mal die exzellenten Studien von Konrad Spindler an. In Ha C, der frühen Hallstattphase, lebten unsere Kelten in Dörfern und Hügelsiedlungen. Die meisten bearbeiteten das Land, aber wir wissen nicht, ob diese Leute den Status von Freien hatten oder ob sie Sklaven waren. Es wurde Getreide angebaut (mindestens neun Varianten, darunter unsere modernen Formen von Roggen, Hafer und Weizen); die Leute aßen Erbsen, Linsen, Bohnen und wilde Trauben. Fleischlieferanten waren vor allem Haustiere, hauptsächlich Schweine, Rinder und Schafe, aber man ergänzte den Speiseplan durch die Jagd. Eine breite Palette von Tierknochen kam bei Ausgrabungen zum Vorschein, daher wissen wir, dass die Leute der Hallstattzeit so ziemlich alles jagten: Bären, Wölfe, Eber, Hirsche, Wisente, Auerochsen, Adler, Raben und Geier eingeschlossen. Bis jetzt gibt es keine Hinweise auf Jagdtabus.

Die Auswahl an Bekleidungsmaterialien und Textilien war weit größer als bisher angenommen. Schafwolle kann manchmal bis in unsere Zeit überdauern, daher favorisierten die ersten Rekonstruktionen Abbildungen von keltischen Häuptlingen in schottischen Pullovern. Leinen und Baumfasern waren wahrscheinlich viel populärer (Schafe wurden gehalten, aber nicht in großer Anzahl).

Das Grab von Hochdorf bietet viele faszinierende Einsichten. Der Edelmann auf seinem erstaunlichen Metallsofa lag auf mindestens dreizehn verschiedenen Schichten von Textilien. Wir wissen darüber Bescheid, weil die Bronze glücklicherweise kleine Stoffmengen konserviert hat. Es gab da feines Tuch, gewebt aus Fasern von Baumrinde, importierte Seide aus China, Felle, Wolle, Leinen und Decken aus Pferde- und – was noch viel schwieriger herzustellen ist – aus Dachshaar. Die Hallstattleute hielten Vieh und Schweine, außerdem Hunde, Schafe, Ziegen und Pferde. Pferde waren selten und wahrscheinlich ausgesprochen teuer. Es ist nicht einmal sicher, ob Pferde überhaupt geritten wurden, denn alles deutet auf den Gebrauch vierrädriger Wagen hin, von denen viele mit in die Begräbnishügel wanderten.

Die Haustiere waren kleiner als heute. Das gleiche galt für die Menschen. Die Durchschnittsgröße der Männer war 1,72 m, die der Frauen 1,59 m. Damit waren sie größer als die meisten Leute der Antike, was erklärt, warum die Kelten den griechischen und römischen Autoren wie Riesen erschienen. Adlige, wie man sie in den reichsten Gräbern gefunden hat, waren häufig größer, woran man sieht, was eine proteinreiche Ernährung ausmacht.

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer war 30-40 Jahre, die der Frauen 30-35 Jahre. Die Kindersterblichkeit kann schlecht eingeschätzt werden, da nur wenige Kindergräber gefunden wurden.

Eine Lebenserwartung von 35 war übrigens gar nicht schlecht für die Zeit. Im Mittelalter mit seiner mangelnden Hygiene sank die durchschnittliche Lebenserwartung nochmals um gut 10 Jahre, womit bewiesen wäre, dass Christentum gesundheitsschädlich ist. Einige Keltenvölker hatten eine besondere Schwäche für das Waschen und erfanden die Seife, während christliche Missionare verkündeten, dass Waschen sündig sei und vermieden werden sollte. Der Adel der Hallstattzeit rasierte sich regelmässig, und in mehreren Gräbern fand man Gegenstände, die der persönlichen Hygiene dienten, wie Pinzetten und Geräte, um die Fingernägel zu schneiden und die Ohren zu reinigen. Außerdem färbten sie gern ihre Haare mit rotem Saft. Die Frage nach der Hygiene ist aber immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Wir wissen zwar, dass die Adligen sich definitiv gern wuschen und rasierten, haben aber keine Möglichkeit, festzustellen, wie die gesundheitlichen und hygienischen Bedingungen bei ärmeren Leuten aussahen, die nicht so aufwendig bestattet wurden. Viele Kleidungsstücke, die in den Salzminen von Dürrnberg gefunden wurden, sind voller Nissen. Außerdem ist die Anzahl der Frauen, die beim Gebären von Kindern starben, so hoch, dass wir einigermaßen sicher sein können, dass die Hebammen sich nicht allzuviel Mühe machten, ihre Hände sauber zu halten.