- -

- 100%

- +

Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von achtzig Jahren kann man sich heute nur schwer vorstellen, wie es ist, wenn Leute mit vierzig schon zu den Alten zählen. 1881 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland 35,5 Jahre bei Männern und 38,5 Jahre bei Frauen. Wenn man solche Maßstäbe anlegt, müssen die Leute der Hallstattzeit doch ein recht gesundes Leben geführt haben. Andererseits hatten sie recht viel Arbeit in einem risikoreichen und oft zu kurzem Leben.

Die meisten Landbewohner bestellten das Land oder hüteten Vieh. Ein kleinerer Teil der Gesellschaft übte besondere Berufe aus, beispielsweise Händler, Schmied, Goldschmied, Bronzegiesser, Tischler und so weiter. Es muss auch Leute gegeben haben, die sich auf Medizin und Religion spezialisiert hatten. Es gab geschickte Ärzte zur Hallstattzeit. Der Edelmann von Talhau 4 hatte einen bösen Unfall gehabt. Er hatte sich größere Verletzungen am rechten Arm und Schienbein zugezogen, und sein Schädel war durch irgendeinen Gegenstand versehrt worden. Die Heiler seiner Zeit flickten ihn so gut zusammen, dass er den Rest seines Lebens problemlos mit einem Loch von der Größe einer Münze in seinem Schädel verbrachte.

Ob derartige Dienste auch für einfache Leute zur Verfügung standen, ist eine andere Frage. Was natürlich am meisten Aufmerksamkeit erregt, ist der sogenannte Adel mit seinen reichhaltig ausgestatteten Gräbern. Es ist sehr leicht, sich Phantasien darüber hinzugeben, wie diese Adligen gewesen sein könnten. In der frühen keltischen Gesellschaft gab es privilegierte Individuen, aber man weiß nicht, ob es sich dabei um Adlige im mittelalterlichen Sinn des Wortes gehandelt hat, ob sie ihren Status der Erbfolge, einem Orakel oder einer Wahl verdankten und ob sich ihre Befugnisse auf Weltliches beschränkten oder ob sie auch religiöse Pflichten hatten. Es könnte sich um Aristokraten gehandelt haben, sie könnten aber auch irgendeine priesterliche Funktion ausgeübt haben. Priestergräber als solche sind nicht gefunden worden, wer also nahm sich dieser Funktionen an? Es ist schade, dass wir so wenig über die Lebensweise der frühen Kelten wissen. Das Meiste, was wir wissen, verdanken wir den Gräbern.

Jeder weiß, dass die Kelten ihre Toten unter Grabhügeln bestatteten. Soviel zum allgemein Bekannten; die Realität ist, wie üblich, viel komplexer. Es gab Hügelgräber verschiedener Typen in den frühesten mitteleuropäischen Kulturen. Die ersten neusteinzeitlichen Bauern hatten bereits Hügelgräber, aber sie waren seltener als zur frühen Bronzezeit. Auf dem Höhepunkt der Bronzezeit waren sie fast schon obligatorisch. Die frühe Hallstattzeit hat zahlreiche Hügelgräber zu bieten, favorisierte aber auch Brandbestattungen. In der späten Hallstattzeit (Ha D) verschwinden die Brandbestattungen von Adligen fast völlig, werden aber weiterhin beim einfachen Volk gepflegt. Zu Beginn der La Tène-Zeit schwingt das Pendel wieder in Richtung Brandbestattung und Flachgräber um.

Die große Mehrheit europäischer Hügelgräber entstammt der Hallstattzeit – manche Wissenschaftler schätzen ihren Anteil auf 90 %. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie zu Beginn der La Tène-Zeit verschwanden. Trotz der gewaltigen Veränderungen hörten die Leute der La Tène-Zeit nicht damit auf. Manche Hügel stammen aus der La Tène-Zeit, manche sogar aus der Zeit der römischen Besatzung, und eine kleine Anzahl frühmittelalterlicher Hügel wurde ebenfalls entdeckt. Die Hallstattgrabhügel weisen bei aller Beliebtheit recht unterschiedliche Formen auf. Es gab im Wesentlichen zwei Größen, das heißt, Hügel für einfache Leute mit einem besseren Lebensstandard, die einen Durchmesser von 6 bis 20 m haben, und die berühmten Hügel des Hochadels, die ab einem Durchmesser von 30 m begannen und beliebige Größen bis zu der des Magdalenenberghügels mit seinen 102 m haben konnten. Es wurden auch kleine Hügel mit einem Durchmesser von 3 m gefunden, aber sie waren kaum groß genug, um die Leiche zu bedecken.

Bevor wir einen Blick auf die riesigen Hügel werfen, die meistens der späten Hallstattzeit entstammen, sollten wir uns generell mit Begräbnishügeln beschäftigen. Als Regel kann gelten, dass ein Hügel über einem zentral gelegenem Grab errichtet wurde, bei dem es sich um eine mittig platzierte Holzkammer mit Steinwänden und –decke handeln konnte (oder auch nicht). Die Hügel erscheinen in runder oder ovaler Form, wobei jüngste Forschungen erbracht haben, dass auch quadratische Hügel (Pyramiden?) existierten und dass sie vielleicht verbreiteter waren als allgemein bekannt ist. Die quadratische Form mag mit den quadratischen Formen heiliger Stätten der späteren La Tène-Zeit in Beziehung stehen, das ist aber eher Spekulation als Tatsache. Wenn sie den Elementen ausgesetzt sind, dem Regen und dem Schnee, der Hitze und dem Wind, dann sehen runde und quadratische Grabhügel schon nach wenigen Jahrzehnten ziemlich gleich aus.

Töpferwaren der frühen Hallstattzeit

Oben: Keramikrassel in Vogelgestalt, gefunden in einem Grab bei Waldenbuch, Bayern, Deutschland, 7.–8. Jh. vor unserer Zeit.

Mitte: Keramikpferd mit Schüssel, Kirchensittenbach, Bayern.

Unten: Gefäß, dass eine menschliche Gestalt mit enorm vergrößerten Händen zeigt, Staufersbuch, Bayern.

Um den Hügel aufzuschütten, wurde die vor Ort vorhandene Erde verwendet. Holzschaufeln und Körbe aus Weidengeflecht wurden benutzt, um die Erde zu transportieren; manchmal zogen Pferde und Rinder Wagen voller Erde. Um den neu geschaffenen Hügel vor Erosion zu schützen, wurde er mit Grassoden bepflanzt. Die Zentralkammer eines Hügelgrabs bestand oft aus Eichenholz. Das führte zu umfangreichen Spekulationen über die mögliche sakrale Bedeutung von Eichenholz. Vielleicht wurde Eichenholz auch wegen solcher Eigenschaften verwendet, vor allem aber wurde es als dauerhaftes und zuverlässiges Bauholz geschätzt. Die Hallstattkelten bevorzugten Eichenholz, und wenn es ihnen ausging, nahmen sie Tannenholz als Ersatz. In Ha D war das häufig der Fall, da man für die Ringwälle der Zeit enorme Mengen an großen, alten Eichen benötigte. Ringwälle müssen häufig repariert werden, da das Holz im Inneren zum Verrotten neigt und nach 15 bis 20 Jahren zerfällt.

Ein Ergebnis davon scheint gewesen zu sein, dass einige Hallstattsiedlungen auf ziemlich kahlen und windumtosten Hügelspitzen standen. Ringwallreparaturen sind übrigens ein weiteres Rätsel. Wenn man sich auf manche Abschnitte der Befestigung nur ein paar Dutzend Jahre verlassen kann, dann bedeutet das, dass die Ringwälle konstant repariert wurden. Das mag die Bewohner vor einige interessante wehrtechnische Probleme gestellt haben. Die Leute von der Heuneburg hatten die ständigen Reparaturen offenbar so satt, dass sie einen Großteil ihrer Festung mit einer Mauer aus gebrannten Ziegeln schützten, eine Befestigungsart, die in Griechenland populär war. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatten sie eine Anzahl von Experten vom sonnigen Mittelmeer in die dunklen Wälder an der Donau eingeladen. Die weiß gekalkte Mauer sah zwar fehl am Platze aus, hatte aber eine längere Lebensdauer als die einheimische Version. Griechische Ziegelsteine oder lokales Bauholz und Steine – wer arbeitete wohl an solchen Monumenten? Um eine Hallstattsiedlung oder -festung zu unterhalten, benötigte man eine große Anzahl an Arbeitskräften, es muss also überzählige Arbeiter gegeben haben, zusätzlich zu den Leuten, die auf dem Feld arbeiteten und Vieh hüteten. Monumentalarchitektur lässt sich in einem warmen Klima leicht bauen. In der Hallstattzeit war das Wetter nicht sonderlich freundlich, und es gab nur wenig überschüssigen Reichtum. Die Frage nach den Arbeitskräften bleibt ein ungelöstes Rätsel.

Manche Hügelgräber besaßen eine kleine Mauer oder einen Steinring um die Basis herum, die in der Regel einfach und naturbelassen waren. Nur wenige wissen, dass Hügelgräber meist mehrere Leichen beherbergen. Dieser Brauch setzte sich schon früh durch. Schon die frühen Hallstattleute bestatteten gelegentlich Leichen in Hügeln, die der früheren Urnenfelderkultur angehörten, und wann immer möglich platzierten sie ihre Toten im Zentrum. Dies setzten sie in den Hallstattgrabhügeln fort. Die kleineren Hügel enthielten schätzungsweise im Durchschnitt 4 bis 10 Leichen, die großen Hügel von Ha D konnten dagegen bis zu 126 Individuen aufnehmen.

Wenn Du also von Elfen liest, die in einem hohlen Hügel feierten, hätte es sich dabei wahrscheinlich um einen Hügel aus Hallstatt D gehandelt; das war definitiv eine Zeit der Massenbegräbnisse. Falls Du also in Deinem Vorgarten einen eigenen Grabhügel aufschütten möchtest, lass reichlich Platz für Deine Familie und Freunde. Nebenbei gesagt sind auch Grabhügel selbst kein isoliertes Phänomen; oft treten sie in Gruppen auf. Es gibt kleine Gruppen von 10, die mit 40 sind bereits bedeutend, und wenn Du 60 Hügel an einem Ort findest, handelt es sich garantiert um einen wichtigen Platz.

Archäologen haben ihr Bestes getan, um herauszufinden, ob es irgendwelche religiösen Vorschriften für das Errichten von Hügelgräbern gab. Bisher wurde jede Regel durch zahllose Ausnahmen widerlegt. Man findet Grabhügel in Tälern, auf Feldern, in der Nähe von Flüssen, in Wäldern, auf Berghängen, in der Nähe anderer Hügel oder allein.

Hügelgräber waren nicht die einzige Bestattungsform. Manchmal entdeckt man flache Gräber zwischen den Hügeln, und zu der Zeit, wo die La Tène-Kultur beginnt, werden Flachgräber die Regel. Was wir am Besten kennen, sind die eindrucksvollen Hügel der späten Hallstattzeit. Diese Zeit (Ha D) ist charakterisiert durch eine Anzahl von Veränderungen. Zunächst einmal kam das vertraute Bronzeschwert komplett aus der Mode. Des weiteren wurde der Handel mit dem Mittelmeer so wichtig, dass viele Häuptlinge in ihrer Gier nach Luxusgütern und Wein möglicherweise eine Verarmung der von ihnen Abhängigen in Kauf genommen haben. Die ländliche keltische Gesellschaft hatte im Allgemeinen wenig überschüssigen Reichtum, da schlechte Ernten und Viehpest es zuweilen schwierig machten, auch nur an das Nötigste zu kommen. Einige keltische Stämme handelten mit Salz oder profitierten von ihrer räumlichen Nähe zu den Handelsrouten. Andere waren sehr viel ärmer und konnten es sich nicht leisten, so viele Reichtümer gemeinsam mit ihren Toten zu beerdigen.

Es bleibt ungewiss, womit die Adligen von Ha D den Reichtum verdienten, den sie für Luxusgüter aus dem sonnigen Süden ausgaben. In dieser Phase werden Begräbnisse extrem teuer, und jede Generation „verschwendete” wertvolle Güter, indem sie sie in Hügeln begrub. Es ist sicher eine interessante Frage, ob die Adligen von Ha D ihre Untertanen ausbeuteten, bis die soziale Stabilität bedroht war. Noch nie zuvor in der keltischen Welt gab es einen so starken Kontrast zwischen reich und arm. Dies gilt allerdings nicht für alle Teile der so genannten „keltischen Welt”. Neuere Forschungen in Hallstatt belegen, dass der Salzbergbau, sowie der Handel mit Pökelfleisch soviel Reichtum erbrachte, dass sogar einfache Bergleute mit Schmuckgegenständen und gelegentlich mit (bescheidenen) Bronzeartikeln beigesetzt wurden. Was vielleicht ein kleiner Trost war für ein gefährliches und ungesundes Handwerk, das oft genug zu körperlicher Deformation führte. Bei Männern litten vor allem Schlüsselbeine und Oberarme durch die tägliche Nutzung des Pickels, während Frauen von früh bis spät das gewonnene Salz schleppten und dabei Unterarme und Hände zu Schaden kamen. Nichtsdestotrotz war die Arbeit gut bezahlt und prestigeträchtig. Die Bergleute wurden gut gekleidet und mit vielen Beigaben beerdigt.

Andererseits wurde eine Anzahl neuer Technologien entwickelt. Die Töpfer von Ha D benutzten eine Drehscheibe, und die Holzverarbeiter erlernten die Kunst, hölzerne Kelche und Schüsseln zu drechseln. Die Ha D-Gräber bieten die reichsten Schätze der keltischen Geschichte.

Ein typisches Element dieser Zeit ist das sogenannte Fürstengrab. Dieser Name ist keine sonderlich geglückte Wahl, da damit die Existenz eines mittelalterlichen Feudalsystems in eine Zeit hinein projiziert wird, über die wir kaum etwas wissen. „Fürstengräber” sind eine archäologische Kategorie; sie werden durch ihre Nähe zu einer großen Siedlung, einen gewissen Umfang an Reichtümern, Gold und mediterranen Import definiert. Derartige Definitionen sind aber irreführend, weil sie nur dauerhafte Grabbeigaben in Betracht ziehen. Nehmen wir beispielsweise mal die Gräber von Pazyryk im Altaigebirge in Sibirien zum Vergleich. Diese Gräber enthalten verblüffende Reichtümer – feine Textilien, Teppiche, Seide, Musikinstrumente, Pferdegeschirre, einen vierrädrigen Wagen – alles hervorragend erhalten, da der Boden nach dem Begräbnis eingefroren ist. Die gleichen Gräber hätten, hätte es sie in Mitteleuropa gegeben, nur eine metallene Pferdetrense und Tongeschirre enthalten, da alles andere verrottet wäre. Archäologen hätten diese Kultur wohl als sehr arm eingestuft.

Ähnliche Probleme gibt es bei keltischen Ausgrabungen. In den meisten Gräbern können Horn, Leder, Holz und Textilien nur nachgewiesen werden, wenn sie so nah bei Bronzegegenständen lagen, dass die Toxine die organischen Materialien konserviert haben. In manchen Fällen kann das zu interessanten Fehlern führen. Ein keltisches Gräberfeld bei Mühlacker wies zwei Gräberarten auf, eine von ihnen mit einigem Reichtum ausgestattet, die andere eher ärmlich. Als Konsequenz nahmen die ersten Archäologen an, es habe sich hier um eine Zwei-Klassen-Gesellschaft mit unterschiedlichen Begräbnisriten gehandelt. Heute weiß man, dass es sich bei den beiden „Klassen” auf dem Mühlacker-Friedhof ganz einfach um Männer und Frauen gehandelt hat, wobei die Frauen, die mehr Schätze bei sich hatten, die „Oberschicht” bildeten. In den „Fürstengräbern” von Ha D ist es umgekehrt. Die Mehrzahl der Bestatteten ist männlich, und das gilt nicht nur für zentrale Gräber, sondern auch für zahllose Menschen, die später begraben wurden. Ein „Fürstengrab” war in der Regel eine größere Angelegenheit. Es gibt nicht allzuviele von ihnen, und die meisten wurden zum einen oder anderen Zeitpunkt geplündert. In den meisten Fällen handelt es sich um riesige Hügel mit einer Zentralkammer aus Eichenholz, umgeben von Steinwänden. Gelegentlich waren diese Grabkammern üppig mit Textilien ausgekleidet. Die Grabbeigaben sind eindrucksvoll und gehen weit über den Bedarf der verstorbenen Person hinaus.

Hier bekommen wir einen Einblick in die Vorstellungen des Ha-D-Adels vom Leben nach dem Tod. Für gewöhnlich wurde der Verstorbene reich gekleidet und mit allen möglichen Statussymbolen versehen. Gold rangiert hier an erster Stelle. Da die meisten Kelten keinen direkten Zugang zu Gold hatten, mussten sie es importieren. Goldene Schüsseln waren ein besonders populärer Erwerbsartikel, da man sie in Streifen schneiden und diese jeweils zu goldenen Halsreifen (Torques) verarbeiten konnte. Viele Adlige trugen im Grab Torques; ob sie sie auch im täglichen Leben trugen, ist eine andere Frage, da viele dieser Goldgegenstände zu fragil waren, um einen täglichen Gebrauch zu überstehen.

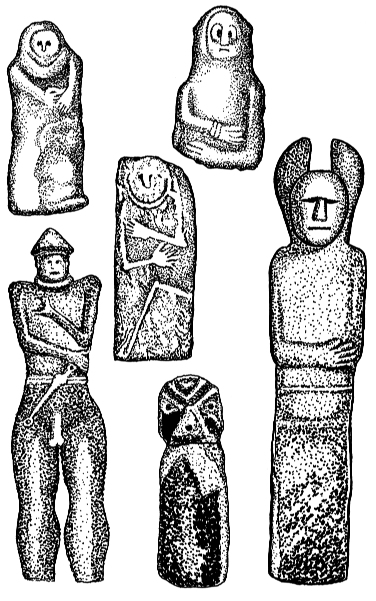

Anthropomorphe Figuren (Götter?) der westlichen Hallstattkultur

Oben links: Stele von Ebrach, Bayern, Höhe 1,03 m. Trägt die Figur eine Kapuze oder eine Totenmaske?

Oben rechts: Stele von Breuberg, Hessen, Höhe des Fragments 0,45 m. Eine weitere Totenmaske?

Mitte: Quarzfelsplatte, auf der eine Gestalt und eine Axt zu sehen sind, Sietschen, Graubünden, Höhe 1,8 m.

Unten links: Statue von Hirschlanden, Baden-Württemberg, Höhe 1,5 m. Der Krieger trägt ein Schwert und etwas, was möglicherweise ein Hut aus Birkenrinde ist. Der grobe Penis könnte später hinzugefügt worden sein.

Unten Mitte: Stele von Tübingen-Kilchberg, Fragment, Baden-Württemberg, oben auf einem Grabhügel stehend gefunden.

Unten rechts: Statue von Holzgerlingen, Baden-Württemberg, Höhe inklusive „Hörner“ 2,3 m, hier mit Hörnern abgebildet. Die Statue ist janusköpfig, d. h. ein Gesicht und ein Arm zeigen jeweils nach vorne bzw. nach hinten.

Der Fürst von Hochdorf beispielsweise trug nicht nur einen goldenen Torque, sondern auch Schuhe mit goldenen Auflagen und Ornamenten. So ein Schuh wäre nach zwei Schritten auseinandergefallen, und die goldenen Fibeln (Sicherheitsnadeln) hätten seinen Mantel nicht zusammenhalten können. Es handelte sich um einen Triumph der Goldschmiedekunst: Goldene Zierfolie, die nur einen Zehntelmillimeter dick war! In Hochdorf errichteten die Goldschmiede ihre Werkstätten in unmittelbarer Nähe der Grabhügel und stellten Objekte speziell für die Toten her. Selbst solche Gegenstände wie ein Ritualdolch wurden in papierdünne Goldfolie gewickelt, und nachdem die Arbeit getan war, wurde die Werkstatt niedergebrannt.

Dank solcher Bräuche wissen wir, dass man davon ausging, dass die Toten ein Nachleben hatten, in dem sie repräsentieren mussten. Der Tote sollte noch goldener, glorreicher und strahlender als zu Lebzeiten erscheinen. Ein weiterer Gegenstand im Hochdorfgrab ist ein massiver Kessel griechischen Ursprungs, der etwa 300 Liter Honigmet enthielt, neun Trinkhörner (eins aus Eisen, acht von Aurochsen) und neun Bronzeplatten. Trinkgefässe gehören zur regulären Ausstattung von Fürstengräbern; ebenso große Mengen an Nahrung. Schweine oder Teile davon waren so beliebt als Grabbeigaben, dass später in der inselkeltischen Literatur (s. „Das Mabinogion”, vierter Zweig) Schweine mit der Anderswelt in Verbindung gebracht wurden. Der Umfang an Geschirr für ein Festmahl geht weit über den persönlichen Bedarf hinaus und lässt vermuten, dass im Reich der Toten wichtige gesellschaftliche Anlässe und hemmungslose Besäufnisse an der Tagesordnung waren. Auch fischen und jagen konnte man in der Anderswelt, der Fürst von Hochdorf hatte Utensilien für beides bei sich.

Das Hochdorfgrab ist insofern eine Ausnahme, als dass es nie geplündert wurde. In den meisten anderen großen keltischen Grabhügeln waren die Zentralkammern schwer versehrt. Was bleibt, sind die zahllosen Gräber in den Seitenteilen der Hügel. Es ist möglich, dass ganze Dynastien in diese Hügel wanderten. Ein Hügel, der, sagen wir mal, hundert Leichname aufnehmen soll, muss notwendigerweise eine große Angelegenheit sein. Die Aufschüttung des Magdalenenbergs kann dank der Dendrochronologie datiert werden. Der Magdalenenberg besteht aus etwa 45.000 Kubikmetern Erde, die über 18 Jahre hinweg zusammengetragen wurde. Wenn man von diesen Schätzungen ausgeht, kann man extrapolieren, dass die Errichtung des Hohmichele-Hügels mit seinen 30.000 Kubikmetern rund 12 Jahre gedauert hat, und so weiter. Natürlich sind solche Schätzungen spekulativ. Am Rand des Schwarzwalds (am Magdalenenberg) erlaubt es das Klima nur sieben Monate im Jahr mit Aufschüttungsarbeiten zu verbringen. Näher an der Donau sind die Temperaturen freundlicher, und die armen Kerle konnten das ganze Jahr durch schuften. Kleinere Hügel wurden wahrscheinlich in ein bis zwei Jahren fertiggestellt.

Oben auf den Fürstengräbern wurde gelegentlich ein Steinpfeiler aufgestellt. Diese haben nur in einigen Fällen überlebt – wie beispielsweise die Figur von Hirschlanden, die Stele von Breuberg und die Statuen vom Glauberg, aber es gibt auch noch ältere Berichte, die von der Existenz anthropomorpher Steinpfeiler sprechen. Die Figuren und Stelen zeigten oft eine Art Totenmaske und seltsam geformte Hände. Üblicherweise sind die Arme über der Brust gekreuzt, und manchmal haben die Figuren starke, übergroße Beine, die den Torso stützen. Dass eine sehr ähnliche Statue der Picener-Kultur in Norditalien ausgegraben wurde, mag etwas über die Handelsrouten und Kontakte zu verschiedenen norditalienischen Kulturen aussagen.

Frauengräber findet man ebenfalls in den großen Hügeln. In der Regel wirken sie weniger gut ausgestattet, aber es kann gut sein, dass viele darin enthaltene Reichtümer im Laufe der Jahre verrottet sind. Gold ist ziemlich selten, ebenso Importgüter aus dem Mittelmeerraum, abgesehen von Glasperlen und Korallenhalsbändern. Vier besonders reich ausgestattete Frauengräber wurden entdeckt, zwei von ihnen enthielten Streitwägen, ein drittes die Überreste eines Pferdegeschirrs, also gab es dort vielleicht auch einmal einen Streitwagen. Über hundert Streitwagen (bzw. Überreste von ihnen) wurden in Gräbern der Hallstattzeit gefunden, einige von ihnen komplett ohne Metallteile gebaut. Es mag noch mehr davon gegeben haben. Da diese Streitwagen offensichtlich zum Gebrauch bestimmt waren und häufig eine Art Thronsitz gehabt zu haben scheinen, stellt sich uns die interessante Frage, ob solche Streitwägen vielleicht bei zeremoniellen Anlässen benutzt wurden und ob die Toten vielleicht zeremoniell herumgefahren wurden, bevor man sie begrub.

Ein Zeichen von hohem Status scheinen auch breite Tonnenarmreifen gewesen zu sein. Sie wurden aus einem Stück hergestellt: Die Frau, die sie trug, legte sie im späten Kindesalter an und nahm sie dann nicht mehr ab (das gleiche scheint für einige Halsreifen der Hallstattzeit gegolten zu haben). Da sie von eindrucksvoller Größe waren, wäre alltägliche Arbeit damit nur schwer zu verrichten gewesen, daher wird davon ausgegangen, dass Damen, die solche Gegenstände trugen, sich vermutlich nicht die Hände schmutzig machen mussten.

Zwei dieser Damen waren so dick, dass ihre Knochen nicht in der geraden Stellung liegenblieben, wie man sie in normalen Gräbern vorfindet – eine hatte einen Taillenumfang von 1,20 m, wie man an ihrem Gürtel sehen konnte (ein edler, 9 cm breiter Gegenstand, geschmückt mit ungefähr 7.000 winzigen Bronzeornamenten). Dieses Grab ist ohnehin interessant, da es sich um eins der seltenen Doppelbegräbnisse handelt: Oberhalb der Kammer der Dame wurde die sehr viel dünnere Leiche einer Frau gefunden, die nur einige Stücke billigen Schmuck trug. Könnte es sich dabei um die Zofe oder Sklavin der wohlhabenden Dame gehandelt haben, die weiter unten begraben war?

In der Hallstattzeit waren die eindrucksvollsten und am reichsten ausgestatteten Gräber die von Männern. Allerdings nur in Bezug auf Reichtümer, die dem Zahn der Zeit widerstehen.

Wir wissen nicht, ob Frauengräber nicht vielleicht vergänglichere Reichtümer enthalten haben, wie beispielsweise teure Kleidung, Holzschnitzereien und dergleichen. Manche Reichtümer haben auch eher spirituellen als materiellen Wert, und wenn ein sakrales Objekt nun zufällig aus Holz besteht, ist es unwahrscheinlich, dass es die Jahrhunderte überdauert. Man darf nicht vergessen, dass es sehr schwer ist, auf das tägliche Leben der Leute zu schliessen, wenn einem nur Grabbeigaben zu Verfügung stehen. Es ist beispielsweise keineswegs sicher, dass der Reichtum im Inneren eines Grabes tatsächlich auch zu Lebzeiten der betreffenden Person gehörte oder von ihr im Alltag getragen wurde.

Die wenigen Kindergräber der Hallstattzeit enthalten Schmuck, der zu groß für sie ist und den sie erst hätten tragen können, wenn sie erwachsen geworden wären. Das regt zu einer weiteren interessanten Idee an: Kinder können in der Anderswelt erwachsen werden. Bitte denk einen Moment lang darüber nach. Kinder, die ein reguläres Begräbnis erhielten, hatten oft Talismane bei sich. Vielleicht glaubte man, dass sie einen besonderen Schutz auf dem Weg benötigen.

Das gleiche gilt für junge Frauen, die gelegentlich auf der Seite liegen oder auf dem Bauch – manchen von ihnen fehlten Knochen, oder sie waren seltsam arrangiert. Das sieht so aus wie bei den Fällen, in denen man gefährliche Personen auf bizarre Weise bestattet, um sie daran zu hindern, zurückzukommen. Kandidaten für solche Begräbnisriten waren auch Verbrecher und Selbstmörder, vor allem aber Personen, die zur Unzeit oder auf unschöne Weise gestorben waren.

Vielleicht waren diese Frauen bei der Geburt eines Kindes oder bei irgendeiner gefährlichen oder Unglück verheißenden Gelegenheit verstorben, so zu einer Bedrohung für die Lebenden geworden und erhielten daher ein ungewöhnliches Begräbnis. Allerdings findet man nur selten junge Frauen in Gräbern, aber noch seltener sind Jugendliche oder Heranwachsende. Waren sie unwichtig, oder wurden sie nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft betrachtet? Noch schwieriger wird es, wenn es um Kinder geht. Manche Kinder wurden in den Siedlungen begraben, und einige ausgewählte fand man sogar in den großen Grabhügeln. Oft tragen sie viele Amulette bei sich. Zu welchem Zweck? Warteten Gefahren auf sie auf dem Weg in die Unter- oder Anderswelt? Andererseits könnte man fragen, ob auch die Erwachsenen Amulette oder magische Objekte bei sich trugen?