- -

- 100%

- +

Die Gräber, die der Regen nässt?

Männer, nicht gewohnt, mich zu enttäuschen -

Cerwyd, und Cyrwyd, und Caw.

Die Gräber die das Dickicht bedeckt?

Sie würden nicht nachgeben ohne Rache zu üben:

Gwryen, Morien und Morial.

Die Gräber die der Schauer nässt?

Männer, die nicht heimlich aufgeben würden -

Gwen, und Gwrien, und Gwriad.

Das Grab von Tydain, Vater der Muse,

im Bezirk von Bron Aren:

wo die Wellen traurig klingen,

das Grab von Dylan in Llan Beuno

…

Wahrlich, Elffin brachte mich,

mein ursprüngliches Bardenwissen zu erproben,

bezüglich eines Anführers -

das Grab von Rwvawn von gebieterischem Wesen.

Wahrlich, Elffin brachte mich,

mein Bardenwissen zu erproben

bezüglich eines frühen Anführers -

das Grab von Rwvawn, zu früh ging er ins Grab.

Das Grab von March, das Grab von Gwythur,

das Grab von Gwgawn Gleddyvrudd;

der Welt ein Rätsel, das Grab von Arthur …

Wer kennt dieses Grab? Jenes Grab?

Und dieses?

Frag mich, ich weiß es…

(SBvC 19)

Es handelt sich hier nur um eine kurze Auswahl, das ganze Gedicht hat 73 Zeilen und nennt mehr erschlagene Helden, als je Bedarf an ihnen bestünde. Von Taliesin, der überall gewesen war und jede denkbare Erfahrung gemacht hatte, wurde erwartet, dass er die Namen und Taten aller Toten kennt.

Wem gehört das Grab? Dieses Grab?

Und jenes?

Frag mich, ich weiß es;

In späteren Versen ist es das Awen selbst, der Geist der Inspiration, der die verborgenen Mysterien offenbart.

Wenn Du Dich daran wagst, die Geheimnisse der Toten zu erkunden, indem Du ein Tranceritual bei den Grabhügeln durchführst, könnte das Awen Dir ähnliche Einsichten gewähren. Falls es in Deiner Gegend bequemerweise irgendwelche Hügelgräber geben sollte, möchtest Du vielleicht herausfinden, wer in den hohlen Hügeln begraben liegt. Am besten führst Du dieses Ritual mit einem gewissen Maß an Respekt durch. Es kann von ziemlich schlechten Manieren zeugen, auf einem Grabhügel herum zu trampeln, dessen Bewohner man nicht kennt. Ein Gebet und eine Anrufung können hier hilfreich sein. Ich möchte vorschlagen, vorgefertigte Formeln zu vergessen und einfach zu sagen, was Dir am Herzen liegt. Emotionen, die durch Gebete kanalisiert werden, Opfergaben, Rituale und Musik können genau das Richtige sein, um Deine Phantasie anzuregen und Dich in die richtige Stimmung zu bringen.

Für draußen durchgeführte Evokationen verwende ich gerne eine Schütteltrance; zum einen erhöht sie die Klarheit der Visionen, und zum anderen hält sie mich warm. Erregung setzt das Zittern in Gang. Wenn Du das Lernen willst, findest Du eine praktische Einführung in Seidwärts. Auch hier ist es nützlich, wenn Du einfach Deinen Geist offen hältst. Das heißt, ganz egal, ob Deine Visionen vage oder überwältigend sind – Du solltest sie als echt empfinden, aber nicht als die einzig mögliche Wahrheit. Eine bardische Wahrheit ist nicht die Art von Wahrheit, die ein Wissenschaftler anerkennen würde. Sie ist weder besser noch schlechter; sie bewegt sich ganz einfach auf einer völlig anderen Verständnisebene. Die Barden und Poeten, die Nekromantie benutzten, um etwas über die Vergangenheit zu erfahren, setzten ihre Phantasie als legitimes Mittel zur Erforschung des Unbekannten ein. Daraus folgt, dass Deine persönlichen Einsichten, wenn Du in Trance in einen Hügel gehst, mit dem derzeitigen Wissensstand übereinstimmen können oder auch nicht. Ungeachtet dessen übst Du damit eine typische Aktivität der keltischen Seher aus.

Opferplätze unter freiem Himmel: Vom Ende der Hallstattzeit

Zuletzt noch ein paar Bemerkungen zum Kult der späten Hallstattzeit. Wie schon gesagt, wissen wir viel zu wenig über die religiösen Bräuche der Hallstattkultur. Wir wissen noch nicht einmal, ob es eine organisierte Priesterschaft gab, wieviele Götter verehrt wurde, was genau die damalige Bevölkerung für göttlich hielt und wann die Riten erfolgten. Vermutlich gab es keine einheitliche Religion, sondern eine Vielzahl von örtlichen Entwicklungen. Aber auch das ist geraten. Über manche Kultplätze wissen wir dagegen ein wenig. Ich bin sicher, dass die Hügelgräber ein wichtiger Teil der Religion waren, wir hätten es hier also mit vergöttlichten Ahnen zu tun. Aber es gibt auch Opferplätze, die ohne Gräber auskamen. Von diesen sind nur sehr wenige bekannt. Es liegt vor allem am Mangel von Funden. Woran erkennen wir heute, nach rund zweieinhalb Tausend Jahren, einen ehemaligen Kultplatz? Solange keine Megalithen aufgestellt sind, bleiben wenig Spuren zurück. Die Landschaft verändert sich ständig. Quellen können versiegen und andernorts neu hervortreten. Seen halten selten länger als ein paar Generationen, bevor sie, gefüllt mit Laub und organischen Abfällen, versumpfen und zuletzt zu ganz normalem Erdreich werden. Gärten, Wiesen, Felder und Wege werden früher oder später vom Wald verschluckt. Pfostenlöcher zeigen, wo es Gebäude gab, sagen aber nicht, was für Gebäude es waren. Manchmal erlaubt es eine gründliche Bodenuntersuchung, einen Opferplatz zu bestimmen. Orte, an denen viele Tiere geopfert wurden, haben, dank des vergossenen Blutes, einen höheren Eisengehalt als die Umgebung. Aber solche Stellen sind meist klein und schwer zu bestimmen, gar nicht zu reden von den Kosten der Laboranalyse. Was die Jahrhunderte überdauert, sind oft nur Knochen und Scherben. Häufige Tierknochen können auf Schlachtplätze hinweisen und sind also kein sicheres Zeichen für Opferkulte. In Kombination und in Verbindung mit landschaftlich auffälligen Orten sagen sie allerdings wesentlich mehr aus. Zum Glück gibt es etliche solche Plätze aus der Hallstattzeit. Bisher sind sieben mit Sicherheit bestimmt worden. Was ein nützlicher Hinweis ist, aber nun wirklich nicht genug, um zu verallgemeinern. Es handelt sich durchweg um landschaftlich schöne Orte, die sich zum Himmel orientieren. Hier gibt es Felsnadeln, Klippen, Steilhänge und Hügelkuppen.

Hoch sind die Gipfel der Felsen, weit ist der leuchtende Himmel. Der Wind weht und die Bäume schwanken: Die Götter empfangen, was von Herzen gegeben wird. So hätte es zumindest ein Barde ausgedrückt.

Soweit wir wissen, wurden die Opfer an erhöhten Orten dargebracht. Teilweise auf derartig hohen Felssäulen, dass es erstaunlicher Kletterkünste bedarf, um sie zu erreichen. In Eggli bei Spiez, Kanton Bern fanden sich um einen Monolith die Reste von Schafen und Ziegen, die als Brandopfer dargebracht wurden. Zusammen mit den Resten von Tongefäßen, die vermutlich Speise- und Trankopfer enthielten, alles in allem dreißig Zentner Tonscherben. Die Scherben datieren von der Urnenfelder- bis zum Ende der Hallstattzeit. Solche Gefäße sind auch für die anderen Kultplätze typisch. Offen bleibt dabei, ob die Gefäße (es handelt sich vor allem um Töpfe und Schüsseln) aufgestellt wurden, und im Laufe der Jahrhunderte zersprangen, oder ob sie direkt beim Ritual zerschlagen wurden. Ein Teil scheint von Felsen oder Klippen gestürzt zu sein. Vielleicht hat der Wind sie herab befördert und vielleicht haben die Opfernden sie in die Tiefe geworfen. Heute ist das schwer zu bestimmen. In Scheuerlesfels bei Buchheim, Kreis Tuttlingen ist es ein Felskegel, der sich in einer heute trockenen Schleife der Donau erhebt. Im Schutt der Hänge sind große Mengen Scherben aus der Urnenfelder und Hallstattzeit enthalten. Eine Felsnase bei Rockenbusch (auch bei Buchheim) hat etliche natürliche Terrassen, die nach Spindler (1983 : 373) mit Scherbennestern übersäht sind. Auch hier geht der Befund von der Urnenfelderzeit bis zum Ende der Hallstattzeit. In Dellingen bei Waldhausen, etwa 15 km vom Magdalenenberg fanden sich Scherben von etwa 1000 Tongefäßen, sowie verbrannte und kalzinierte Knochen von Schafen, Ziegen und Rindern. Dieser Kultplatz war in der mittleren Hallstattzeit in Betrieb. In Osterstein bei Unterfinningen, Kreis Dillingen waren es etwa 70.000 Scherben, zusammen mit tierischen Überresten. Dazu gab es auf einem exponierten Felsturm eine eigentümliche, vielleicht künstliche Anordnung von Felsen. Hier begann die Opferung lange vor der Hallstattzeit. Sie begann während der Bronzezeit, setzte sich die Urnenfelderzeit hindurch fort, und blieb die ganze Hallstattzeit erhalten. Erst mit dem Beginn der La Tène-Zeit verschwand der Brauch. Auch in Messelstein bei Donzdorf (Kreis Göppingen) haben wir eine Felsklippe, unter der große Scherbenmengen von Opferbräuchen zeugen. Der Ort wurde von der Bronzezeit bis zum Ende der Hallstattzeit rituell genutzt. Was hier belegt ist, sollte zu denken geben. Denn eine kontinuierliche Nutzung von bronzezeitlichen, urnenfelderzeitlichen und hallstattzeitlichen Kultplätzen deuten auf starke religiöse Gemeinsamkeiten hin. Vielleicht blieb die ortsansässige Kultur über beinahe tausend Jahre erhalten und übernahm die Sitten und Gebräuche des jeweiligen kulturellen Umfelds. Oder verschiedene Stämme oder Kulturen bevölkerten die Umgebung, hatten aber ähnliche Opferbräuche. Wie Spindler zusammenfasst: Die jeweils exponierte Lage der Opferstellen wie auch die Übergabe der Spenden im emporsteigenden Flammenrauch weisen auf eine Verehrung überirdischer, himmlischer Götter hin (1983 : 374).

Münzen

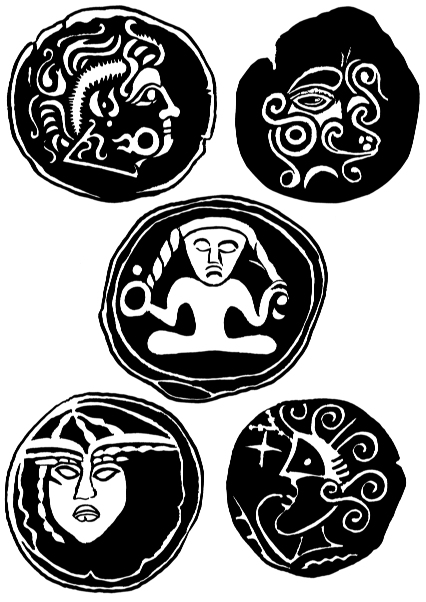

Diese Münzen sind keine repräsentative Auswahl aus dem weiten Feld der keltischen Münzkunde. Wäre das der Fall, dann würde die große Mehrheit Gesichter im Profil und Pferde, Reiter und Wagenlenker auf der Rückseite zeigen. Was ich hier gezeichnet habe, sind die magischeren unter den Bildern, eine Reihe von Tieren und symbolische oder abstrakte Formen.

Die meisten Münzen sind nicht maßstabsgerecht oder exakt wiedergegeben. Zu viele Bücher über keltische Münzen geben die Bilder im Maßstab 1 : 1 wieder, und da die meisten keltischen Münzen weniger als 2 cm Durchmesser hatten, strengt das die Augen doch sehr an. In einigen Fällen habe ich die Linien klarer wiedergegeben, als sie im Original erscheinen, von denen viele sehr abgenutzt sind.

Die Zuordnung der Münzen zu keltischen Stämmen ist oft hypothetisch und beruht auf größeren Verteilungsräumen und wissenschaftlichen Spekulationen. Das ist aber nicht weiter schlimm, da Karten, die die Territorien keltischer Stämme zeigen, ebenfalls spekulative Rekonstruktionen sind.

Da Münzen zirkulieren und viele Stämme viel unterwegs waren, sind Fehler bei Zuordnungen wahrscheinlich. In Bezug auf meine Quellen konsultiere bitte die Bibliographie.

Münzen 1 - Gottheiten, Seher, Visionäre

Oben links: Sequaner, gallisch, man beachte den Tausendfüßler (?)

Oben rechts: Coriosoliter, gallisch, sich auflösender Kopf.

Mitte: Remer, gallisch, rechte Seite sehr abgenutzt, man vergleiche mit gehörntem Gott (Gundestrup-Kessel).

Unten links: Tincommius-Münze, britannisch, Frau, mit Hut?

Unten rechts: Namneter, gallisch, Barde oder Prophet? Man beachte den Blick zum Stern hin und den Atem (?) oder die Worte (?) die aus dem Mund kommen.

So ging es bis zum Ende der Hallstattzeit. Und dann gab es eine Serie von drastischen Veränderungen, die uns vor neue Rätsel stellt. An all den bekannten Open-Air-Kultplätzen hörte das Opferwesen auf. Die großen Hügelgräber kamen rasch aus der Mode. Auch der Jenseitsglaube änderte sich. Adlige Tote, die in der späten, westlichen Hallstattzeit noch für Freizeit, Sport und Jagd ausgerüstet wurden, bekamen ab der frühen La Tène-Zeit jede Menge Waffen ins Grab. Und auch in der Kunst zeigen sich große Veränderungen. Über Jahrzehnte setzte sich ein völlig neuer Kunststil durch, der auch die religiösen Darstellungen stark veränderte. Das ging nicht von einem Tag auf den anderen. Im französisch-schweizerischen Gebiet war die La Tène-Kunst sehr früh im Kommen, während Fürstensitze wie Mont Lassois und die Heuneburg die ästhetischen Neuerungen erst einmal ablehnten. Auch diese Entwicklung war alles andere als einheitlich. Denn am nördlichen Rand des Hallstattgebiets wurde die La Tène-Kunst wesentlich schneller populär. Vielleicht kann ein Teil dieser chaotisch wirkenden Ausbreitung mit exogamen Hochzeiten erklärt werden. Und die Veränderung war nicht mehr aufzuhalten. Die meisten der großen Hallstatt Fürstensitze zerfielen. Nur Campdu-Château blieb unzerstört weit in die La Tène-Zeit bestehen. Alle anderen, Heuneburg, Hohenasperg, Rastatt, Mont Lassois, Britzgyberg, Münsterberg usw. verwahrlosten einfach. Manche von ihnen, wie die Heuneburg, zeigen deutlich ein kriegerisches Ende der Befestigung. Doch wer auch immer hier den Fürstensitz zerstörte, hatte kein Interesse die Festung zu restaurieren oder dort auch nur zu bleiben.

Das alles geschah nicht ganz gleichzeitig. Der Wechsel von der Hallstatt zur La Tène-Kultur brauchte Jahrzehnte, um sich durchzusetzen. Doch warum endeten die großen Fürstensitze? Warum wurden in relativ kurzer Zeit die großen Höhenfestungen zerstört, verlassen, und letztendlich vom Wald überwuchert? Wurden die dortigen Dynastien von fremden Heeren zerstört? War es eine politische oder religiöse Veränderung? Waren die La Tène-Kelten ortsfremde Invasoren? Oder handelte es sich um eine einheimische, möglicherweise religiöse und soziale Revolution?

Der Befund gibt Rätsel auf. Bei einigen Hallstatt Fürstensitzen wurden auch einfache Siedlungen und Gräberfelder ausgegraben. Und während die großen Festungen zerstört wurden oder verlassen in Wind und Wetter erodierten, blieben die Siedlungen erhalten. Das ist zumindest sonderbar. Eine Invasion hätte nicht nur eine Hochfestung, sondern auch die darum liegenden Ortschaften vernichtet, und auch die Bestattungskontinuität der Gräberfelder unterbrochen. Doch die existierten weiter, ganz als wäre nichts geschehen.

Aber sparen wir uns die Verallgemeinerungen. Zur Zeit sind einfach noch nicht genügend Ortschaften bei Fürstensitzen ausgegraben worden. Denn solche Forschungen kosten viel und bringen wenig. In Dörfern und Gehöften sind die Funde spärlich und nicht besonders eindrucksvoll. Solche Grabungen erbringen oft nur Pfostenlöcher, Wallreste, Abfallgruben, Keramik und vielleicht ein paar verkohlte Getreidekörner aus einer Vorratsgrube. Und auch die bäuerlichen Gräberfelder sind alles andere als reich. Wen wundert es, dass dafür wenig Gelder zur Verfügung stehen? Zur Zeit ist es mit archäologischer Finanzierung sowieso schlecht bestellt. Die wenigen Fachkräfte werden dringend benötigt, um in Eilgrabungen mit Hilfe unbezahlter Studenten Zufallsfunde vor Bauarbeiten zu bergen. Für Extras ist da wenig Spielraum. Es wird also noch eine Weile dauern, bis wir mehr über das Ende der Hallstattkultur wissen.

Was sehr schade ist, denn einen derartigen Umbruch an Glauben, Kunst und Lebensweise gab es nur selten. Zum Beispiel das Thema Grabräuberei. Aus der Hallstattzeit ist so etwas bisher nicht belegt. Die großen und kleinen Hügel scheinen zu heilig (und vielleicht auch zu gut bewacht) gewesen zu sein. Im Gegenteil. Wenn die Hallstattkelten einen großen Hügel erbauten, und dabei auf ältere Beisetzungen stießen, bleiben diese erhalten. Dasselbe gilt für Artefakte, also z. B. Feuersteinspitzen oder Steinwerkzeuge. Was in der Erde gefunden wurde, blieb vor Ort. Mit dem Beginn der La Tène-Zeit ging das Gräber plündern los. Dabei wurde systematisch die zentrale Grabkammer der Hügel aufgebrochen. Was natürlich Sinn macht, denn hier waren die Schätze am größten. Andererseits war sie auch am schwersten zu erreichen. Viele Zentralkammern waren durch große Felsblöcke geschützt. Die Grabräuber hatten reichlich Arbeit damit. Soweit könnte man Grabräuberei aus Profitgier vermuten. Und wieder ist die wirkliche Welt rätselhafter als vermutet. Denn um die zentrale Kammer herum gab es ja viele weitere Begräbnisse. Die waren zwar nicht ganz so reich, aber beileibe nicht wertlos. Immerhin waren es vermutlich Adlige oder Priester, die hier bestattet waren. Die hatten immer noch reichlich Gold, Schmuck und Wertsachen dabei, und ihre Gräber waren sehr viel leichter zu erreichen. Doch soweit bekannt ist, blieben diese Grabstätten verschont. Wußten die Grabräuber nichts davon? Ich finde das reichlich unwahrscheinlich. Wer auch immer die Zentralkammer des Magdalenenbergs plünderte, hat dabei über hundertzwanzig weitere Gräber verschont! Oder ging es beim Plündern der Zentralkammer um die religiöse Schändung eines Kultplatzes? Sollten vergöttlichte Vorfahren entsorgt werden?

Doch die Veränderungen gingen noch weiter. Während die Kultplätze unter dem offenen Himmel ungenutzt überwucherten, entstand eine ganz neue Ausrichtung. Am Ende der späten Hallstattzeit finden wir die ersten sicheren Hinweise auf Gottheiten der Unterwelt, in Tournus, nicht weit von der Saônne, am südlichen Rand der Hallstattregion. Hier wurde ein schmaler Schacht entdeckt. An der Oberfläche war er 5 m breit. Dann verengte er sich, bis er in 2,5 m Tiefe, einen Durchmesser von einem Meter erreichte. In 4,5 m Tiefe liegt der Boden des Schachtes. Er ist also noch ein recht bescheidenes Exemplar. Und dieser Schacht war mit Tierknochen, manche davon verbrannt, und den Scherben von Tongefäßen gefüllt. Die Knochen stammen von Schwein, Schaf, Rind, Pferd, Ziege und Hund, also nur von Haustieren. Und dazwischen sechs späthallstattzeitliche Fibeln und die Reste von zwei Gefäßen aus dem Mittelmeerraum. Ziemlich genau die Sorte Opfergaben, die zuvor an exponierten Orten den Gottheiten dargebracht wurden. Die Opfer waren also gleich geblieben. Aber die Richtung der Opferung hatte sich verändert. Es war der Anfang einer neuen Tradition, die für die La Tène-Kultur typisch wurde und ihre stärkste Ausprägung in Kultschächten von 35 m Tiefe erreichte. Die Gottheiten der Tiefe hatten die Götter der Höhe an Bedeutung übertroffen.

Die Magie der Anderoi

2. Die Rätsel von La Tène

ie Hallstattkultur im Osten und im Westen endete, als die alten „Fürstenburgen” außer Gebrauch gerieten – ein Prozess, der oft (aber nicht immer) von gewalttätigen Umstürzen begleitet war. Das passierte allerdings nicht von jetzt auf gleich. Da die Territorien, die von den Hallstatt-Kelten besiedelt wurden, eher groß waren und über keine zentrale Autorität verfügten, dauerte der Übergang zur frühen La Tène-Kultur mehrere Jahrzehnte. In einigen abgelegenen Gegenden, wie zum Beispiel in Mitteldeutschland nördlich des Mains, folgten die Leute noch immer den Bräuchen der Hallstattzeit, während die alpinen Kelten schon lange zu den Bestattungsbräuchen und religiösen Praktiken der La Tène-Zeit übergegangen waren. Wenn man also liest, dass die La Tène-Zeit 450 vor unserer Zeit begann, ist das nur eine ungefähre Angabe und braucht nicht allzu wörtlich genommen werden. Die La Tène-Zeit brachte eine Menge charakteristischer Veränderungen in Kunst und Religion mit sich. Zum Beispiel wurde an den meisten Orten die Sitte, Grabhügel überreich auszustatten, plötzlich nicht mehr fortgesetzt. Stattdessen gibt es Anzeichen dafür, dass viele Hügel der Hallstattzeit ausgeplündert wurden.

Dann entwickelte sich die Kunst in eine völlig neue Richtung. Die Hallstattzeit wagte sich kaum an naturalistische Darstellungen lebendiger Wesen, und hinterließ auch nur wenige (zumindest auf dauerhaften Materialien), außerdem bevorzugte sie eckige und gerade Formen in abstrakter Ornamentik. Die La Tène-Zeit dagegen entwickelte wilde Kurven, Fischblasen-Ornamente, Eiformen und alles Mögliche, was dem üppigen Wachstum der Vegetation entsprach. Sie begann außerdem, zahllose lebendige Wesen in ihr ästhetisches Repertoire aufzunehmen, menschliche Gesichter, dämonische Monstrositäten und alle erdenklichen Kreaturen, die ein von Met berauschter Künstler sich nur erträumen kann. In der Hallstattzeit erscheinen diese Bilder – üblicherweise groteske Gesichter oder Masken – nur in relativ wenigen Hügeln, und fungierten vielleicht als Talismane, die Böses abwehren sollten.

Wenn wir uns die keltische Kunst ansehen, sollten wir bedenken, dass die Kultur, von der sie entwickelt wurde, zutiefst religiös war. Keltische Kunst ist sakrale Kunst. Der Übergang von der Hallstatt- zur La Tène-Kultur war ein religiöser und sozialer Wandel, aber es bringt uns nicht viel, allgemeine Überlegungen hinsichtlich der exakten Natur dieses Wandels anzustellen, da so wenig darüber bekannt ist. Dieses Buch beschäftigt sich vorwiegend mit der Natur der keltischen Religion und Magie und ist nicht der Ort, an dem die vielen historischen Veränderungen erläutert werden können, die zwischen Hallstatt D und der Ankunft der Römer stattfanden. Der Umfang ist schlicht überwältigend, und glücklicherweise gibt es zahlreiche Bücher, in denen man nachlesen kann, wie Siedlungen angelegt waren, wie mediterrane Einflüsse Technologie und Lebensformen verändert haben, was passierte, als die keltischen Stämme neue Landstriche eroberten, und so weiter. Alles, was ich hier anbieten kann, ist ein Einblick in die okkulte Seite der La Tène-Kultur. Ich hoffe, Du gehörst zu denen, die sich nicht mit meinen Kommentaren begnügen und sich den kulturellen Kontext mit Hilfe aktueller wissenschaftlicher Literatur selbst erschließen. Erstaunlicherweise hat die populäre Keltenliteratur einen so begrenzten Horizont, dass man kaum, wenn überhaupt, archäologische Studien als Grundlage für aktuelle Bücher findet. Stattdessen scheinen die Massen von Neo-Keltisten Literatur zu bevorzugen, die seit Jahrzehnten, wenn nicht bereits seit Jahrhunderten veraltet ist. Ich möchte einige Aspekte der La Tène-Kultur auf diesen Seiten beleuchten, mit dem Hinweis, dass die Forschungen noch nicht abgeschlossen sind und jeden Tag neue Erkenntnisse gewonnen werden. Auch muss ich darauf hinweisen, dass ich den Begriff „keltisch” nicht gern verwende. Es handelt sich um einen irreführend modernen Begriff, der von einer Handvoll nicht allzu gut informierter Autoren der Antike geprägt wurde und von fast allen populären Autoren schlampig verwendet wird. Man findet Autoren, die sich allgemein mit „keltischer Magie”, der „keltischen Gesellschaft” und der „keltischen Religion” beschäftigen und das mit einer Sorglosigkeit tun, die jedem ernsthaften Forscher Schauder über den Rücken jagt.

Stell Dir einfach einen Autor vor, der in 2500 Jahren über die „europäische Magie” oder die „europäische Religion” schreibt. Du wärst bestimmt entzückt zu erfahren, dass „die Europäer” Stierkämpfe veranstalteten, einen schiefen Turm gebaut haben, Tartans getragen haben, auf langen hölzernen Hörnern Musik gemacht haben, Spaghetti gegessen haben, Bälle in Tore geschossen haben (wahrscheinlich ein Fruchtbarkeitskult), in Ballons gereist sind, Kuckucksuhren als Talismane besessen haben und eine große Anzahl von Göttern verehrt haben, darunter einen nackten Mann an einem Kreuz, ein Lamm, eine Taube, einen Hasen, eine Kiste mit sich bewegenden Bildern, rechteckige Papierstücke, lärmende Metallfahrzeuge und kleine Plastikschachteln, die in einer Geste der Anbetung ans Ohr gehalten wurden. Wenn Du liest, was „die Kelten” getan oder nicht getan haben, denk bitte an diese mysteriösen Europäer.

Leider ist es bereits schwierig, über die westliche Hallstattkultur allgemeine Aussagen zu machen, wobei ihr Wirkungskreis ja lediglich auf einen relativ kleinen Teil Zentraleuropas beschränkt war. Die La Tène-Kultur ist sehr viel komplexer, da sie die keltische Expansion einschließt und damit keltische Völker umfasst, die sich in Frankreich, Britannien, Irland, Spanien, Portugal, Norditalien, Tschechien, der Slowakei, Rumänien, auf dem Balkan und sogar in der zentralen Türkei niedergelassen hatten. Es wäre einfach, davon auszugehen, dass die einfallenden Kelten der Ur-Bevölkerung dieser Länder ihre Kultur aufzwangen, in Wirklichkeit aber führt jede Eroberung zu einer Vermischung der Bevölkerung. Dabei entstehen verschiedene Länder, die unterschiedliche keltische Dialekte sprechen; jedes verfügt über eine keltische Adelsschicht, die aber stark von der einheimischen Kultur beeinflusst ist. Das Ergebnis ist eine Reihe kultureller und religiöser Unterschiede. Aber selbst in den keltischen Heimatländern in Zentraleuropa ist die Lage überraschend kompliziert. Die Völker, die man in unserer Zeit so unbefangen als „keltisch” bezeichnet, waren niemals eine einzelne oder einheitliche Kultur, und für jede Ähnlichkeit findet man ein Dutzend eigenartiger Unterschiede, dank der geduldigen Schaufelei unserer Archäologen. Hier einige Beispiele aus der wunderbaren Welt der Begräbnisriten.