- -

- 100%

- +

Wie Du Dich sicher erinnerst, ergaben sich zu Beginn der La Tène-Kultur mehrere wichtige Veränderungen in den Begräbnisriten. Die großen Hügel kamen aus der Mode, und Einzelgräber wurden die Regel. An manchen Orten wurden die Leichen verbrannt, an anderen Orten wurden sie auf dem Rücken liegend bestattet. Verglichen mit den Reichtümern von Hallstatt D sind La Tène-Begräbnisse beinahe billig zu nennen, und anders als in Ha D waren die meisten Männer bewaffnet. Eine Sache, die für die Leute von La Tène A und B wirklich wichtig gewesen zu sein scheint, war die Ausrichtung des Grabes. Als noch die großen Hügel gebaut wurden, hat das wohl keine Rolle gespielt – wenn man bis zu hundert Leute in einem einzigen Hügel begräbt, liegen die Leichen in allen möglichen Richtungen. Bei den Einzelbegräbnissen in der La Tène-Zeit wurde die richtige Ausrichtung des Leichnams zu einem Muss. In der Champagne und am Mittelrhein wurde die Mehrzahl der Bestattungen mit einer Nord-West- (45 %) und West-Ausrichtung durchgeführt. Zur gleichen Zeit wird bei Begräbnissen in der Schweiz und in Baden-Württemberg eine Ausrichtung des Kopfes nach Süden (45 %), nach Norden (18 %) und nach Osten (19 %) favorisiert. Das scheint kompliziert, hängt aber teilweise mit dem sozialen Status des Bestatteten zusammen. Die reicheren Krieger lagen mit dem Kopf nach Westen. Bestattete in Österreich und jenseits der Donau lagen mit dem Kopf nach Süden (57 %) und Südosten (28 %). In der Slowakei liegen 50 % aller Bestatteten mit dem Kopf nach Süden, 35 % nach Südosten. In Bayern, Mähren, Schlesien und Böhmen haben fast 80 % eine Ausrichtung nach Norden und etwa 5 % eine Ausrichtung nach Nordwesten.

Diese Prozentzahlen sind grobe Schätzungen, die auf H. Lorenz´ Die Kelten in Mitteleuropa, 1980, basieren. Wie man sieht, ging man in jeder dieser Gegenden sehr systematisch in Bezug auf Begräbnisse vor. Nun haben Begräbnisriten viel mit der Religion und dem Glauben an irgendeine Form von Leben nach dem Tod zu tun. Die La Tène-Kelten glaubten definitiv an heilige Richtungen; sie konnten sich nur nicht auf eine einigen. Wenn man die Ausrichtungen betrachtet, kommt man nicht umhin zu bemerken, dass die frühen La Tène-Leute bereits unterschiedlichen Religionen und/oder Kosmologien anhingen. Man vergesse auch nicht die Leichen, die nicht in die Richtung ausgerichtet lagen, die in ihrer Gegend in Mode war. Gelegentlich mögen solche Unterschiede durch Zufall oder Sorglosigkeit zustande gekommen sein, insgesamt aber erinnern sie doch eher an die „gefährlichen Toten”. Oft genug liegt der Tote in einem solchen Grab in einer seltsamen Position, mit überkreuzten Beinen, erhobenen Armen, gefalteten (oder gefesselten?) Händen, mit ausgerenkten Gliedern, auf dem Bauch, und so weiter. Es gibt keine Regel für das Begraben gefährlicher Leute, die Hauptsache scheint gewesen zu sein, dass man sie anders begrub. Wir befassen uns später noch damit.

Die frühen La Tène-Leute begruben noch häufig die Körper in flachen Gräbern, später wurde es dann notwendig, die Toten zu verbrennen, und so ging es weiter bis zur römischen Besatzung. Doch auch diese Bräuche wurden nie exklusiv befolgt.

Auch die Praxis der Leichenverbrennung folgte nie einer einzigen Regel. Es gab Stämme, die sorgfältig die Knochenstücke aus der Asche holten, um sie zu begraben, und andere, die den ganzen Leichenbrand aus Asche, Knochen- und Holzstücken ins Grab legten. Manche bestatteten alle verbrannten Knochen in einem Grab von der Größe der Leiche, andere legten sie in irgendeinen Behälter – einen Beutel oder eine Urne – oder vergruben nur einen kleinen Teil davon, der das Ganze verkörperte. Wieder andere legten die verbrannten Knochen in Form eines Skeletts aus. Grabbeigaben wurden manchmal verbrannt, manchmal unversehrt vergraben; manche Leichen wurden entkleidet verbrannt, andere mit ihren Kleidern. Es gibt sogar Gräber, in denen offensichtlich gemischte Bräuche zur Anwendung kamen. Wir können behaupten, dass Leichenverbrennung zur mittleren La Tène-Zeit die Regel geworden war, aber es gab keine Standardregel, die befolgt wurde, nicht einmal in den relativ kleinen Distrikten.

Dann gibt es da noch das Problem der Friedhöfe. Die meisten Kelten zogen es vor, die Toten in einiger Entfernung von ihren Siedlungen zu begraben, was von einer gewissen Furcht vor den Toten zeugen mag – oder auch nicht. Ob Friedhöfe umzäunt waren, ist unbekannt. Genauso wenig weiß man, wer eigentlich begraben wurde. Abgesehen vom Friedhof von Nebringen (Baden-Württemberg) weist nichts auf Begräbnisse in Familiengruppen hin. Die Theorie, dass Männer, Frauen und Kinder getrennt begraben wurden, wurde ebenfalls durch Funde widerlegt. Egal ob Feuer- oder Körperbestattung, die Anzahl an Leichen spiegelt nicht die Bevölkerungszahlen wider. Kindergräber sollten die Hälfte aller Gräber ausmachen, sind aber extrem selten. In einigen Gegenden fehlen Frauengräber ganz; nicht so in der Pfalz, wo Frauen und Kinder fast die Hälfte aller Gräber belegen. Viele Orte entziehen sich jeder Erforschung, da die Toten so gründlich verbrannt wurden, dass man nicht mehr sagen kann, welchem Geschlecht sie angehörten. Abermals deutet die Behandlung von Frauen und Kindern auf extrem unterschiedliche soziale Systeme hin. Aber wie auch immer es gewesen sein mag, es war immer nur eine kleine Minderheit, die überhaupt ein richtiges Begräbnis erhielt.

Was mit dem Rest der Bevölkerung geschah und welchen Glauben diese Leute hatten, bleibt ein Rätsel. Es wird sogar noch rätselhafter, wenn wir die Begräbnisse im späten 2. und 1. Jh. vor unserer Zeit betrachten, als die sogenannten Oppida-Kulturen immer größere Ringwälle errichteten, die die Siedlungen ganzer Stämme umschlossen. Die erodierten Wälle dieser großen Hügelstädte sind noch zu sehen; man kann sich leicht die Tausende von Bewohnern vorstellen, die dort lebten, aber ihre Begräbnisriten entziehen sich dem Archäologen seltsamerweise völlig. Was immer die meisten Kelten der Oppida-Zeit mit ihren Toten taten, sie taten es, ohne Spuren zu hinterlassen. Es gibt keine Gräber, keine Grabbeigaben, gar nichts. Natürlich existieren jede Menge wilde Theorien, vom Verstreuen der Asche im Wind über das Versenken in Flüssen, spurlosem Begraben und Bestattungen unter freiem Himmel, bei denen dann die Vögel oder wilde Tiere die Leichen verzehrten. Alles Mögliche könnte zutreffen. Und auch das ist wieder nicht die Regel, denn was immer man findet oder nicht findet, es gibt immer Ausnahmen.

Bevor wir mit unseren Studien fortfahren, möchte ich Dich bitten, einen Augenblick inne zu halten und Dir über die weite Reihe möglicher Begräbnisbräuche Gedanken zu machen. Unsere eigenen Zeitgenossen sind häufig der Ansicht, dass Begräbnisse langweilig sind. Aber für eine Kultur, die an ein sehr lebendiges Jenseits glaubt, ist ein gutes Begräbnis genauso wichtig wie ein gutes Leben. Wenn man bedenkt, wie hart das Leben in jenen Zeiten war, könnte es gut sein, dass diesen Menschen die Anderswelt sogar noch wichtiger war. Sie nahmen den Tod und die Reise in die Anderswelt sehr ernst. Stell Dir vor, Du solltest Deinen Ehepartner, einen Freund oder Gefährten begraben. Was würde es Dir bedeuten, zu wissen, dass Du Dich den vielen anderen eines Tages in einem hohlen Hügel anschliessen würdest? Oder wie wäre es, in einem Einzelgrab auf einem Friedhof zu liegen? Was würdest Du denken, wenn Du eine Opfergabe ins Feuer wirfst, und gleichzeitig wüsstest, dass ein ähnliches Feuer eines Tages auch Dich verzehren würde? Welche Gegenstände würdest Du gern mit ins Grab nehmen? In welcher Richtung würdest Du gern liegen? Was für einen Unterschied macht es, ob Dein Körper intakt, verbrannt oder gar nicht in einem besonders bezeichneten Grab begraben wird? All das kann uns etwas über die Natur der Seele und über die eigene Identität verraten. Denk darüber nach, wenn Du die Kelten verstehen möchtest.

Talismane

Die Menschen der späten Hallstattzeit und der frühen La Tène-Zeit legten gerne Objekte mit Talisman-Funktion in Gräber. Mit dem Wort Talisman meine ich einfach jede Art von ungewöhnlichem Gegenstand, der weder in der Kleidung noch in der Anderswelt eine Funktion hat. Wir wissen sehr wenig über Talismane, die im Alltagsleben getragen wurden, aber es gibt zahlreiche Talismane in Gräbern. Es mag hilfreich sein, sich klar zu machen, dass die Gegenstände, die in Gräbern gefunden wurden, nicht notwendigerweise Gegenstände sind, die man im täglichen Leben trug oder besaß. Bei einigen von ihnen war das vielleicht der Fall, aber da viele Grabbeigaben keinerlei Abnutzungsspuren aufweisen oder nicht funktionsfähig sind, sollten wir uns keine stolze Kelten vorstellen, die in ihrer Bestattungskleidung herumwandern. Wir laufen ja auch nicht in Totenhemden herum.

Du fragst Dich jetzt vielleicht, wie man sicher sein kann, ob ein bestimmter Gegenstand, sei es nun eine Glasperle, ein Stück Bernstein oder ein ungewöhnlicher Bronzeanhänger, als Talisman fungierte und nicht einfach nur ein beliebtes Schmuckstück war. Hätten wir nur ein oder zwei Begräbnisse als Anhaltspunkte, wäre das in der Tat eine schwierige Frage. Aber es wird sehr viel leichter, wenn man mehrere Begräbnisse untersucht. In vielen Fällen findet man Talismane nicht als Einzelstücke, sondern gleich in Massen oder als Sammlung. Harmlos aussehende Gegenstände entpuppen sich als Talismane, wenn sie in den Gräbern spezieller Bevölkerungsgruppen und in Gesellschaft von Gegenständen zu finden sind, deren magische Natur offensichtlich ist.

Für diesen Abschnitt möchte ich Gebrauch machen von der faszinierenden Studie von Ludwig Pauli, der 1975 alle bekannten (und zuverlässigen) Funde keltischer Talismane katalogisierte. Talismane fallen in unterschiedliche Kategorien; ebenso wie die Leute, die sie bei sich trugen.

Stark vereinfacht könnte man sagen, dass die meisten Objekte mit Talismanfunktion aus den Gräbern von Frauen und Kindern stammen. Männer hatten selten Talismane bei sich (oder zumindest Talismane, die als solche zu erkennen sind) und unter diesen scheint ein großer Anteil zur Gruppe der „gefährlichen Toten” zu gehören. Man kann sich einen Talisman in mehreren Funktionen vorstellen. Es kann sich um ein sakrales Objekt handeln, das seinen Träger schützt, sei es im täglichen Leben oder auf der Reise in die Anderswelt. Man könnte auch vermuten, dass manche der Toten als eine solche Bedrohung angesehen wurden, dass die Gesellschaft ihnen Talismane mitgab, um dafür zu sorgen, dass der Geist der Verstorbenen auch wirklich sicher im Grab blieb. Wenn wir uns mit Talismanen beschäftigen, müssen wir uns natürlich mit den Gegenständen begnügen, die bis in unsere Zeit erhalten geblieben sind. Wir müssen davon ausgehen, dass auch Talismane aus Holz, Leder, Horn, Federn, Pflanzen und organischen Materialien existierten, die es nicht bis in unsere Zeit geschafft haben. Schauen wir doch mal, was wir da finden.

Amulette (nach Pauli)

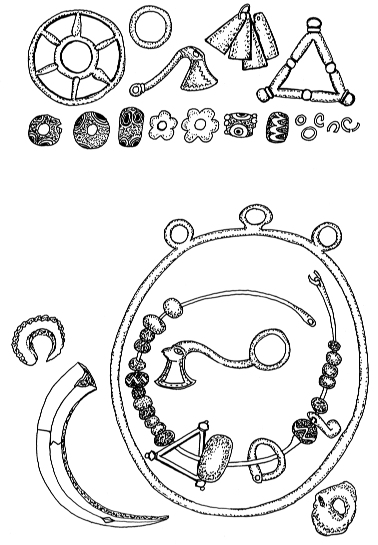

Oben: Dürrnberg Grab 71 / 2, Kleine Auswahl an Talismanen, obere Reihe Bronze,

untere Reihe Glasperlen & Metallabfälle.

Unten: Dürrnberg Grab 77 / 3, Auswahl an Talismanen, Bronze, Glas, Hirschhorn, Eberzähne, Eisenstücke.

Rasseln: Tonrasseln, gefüllt mit kleinen Tonperlen, findet man in mehreren Gräbern der Hallstattzeit. Oft sind sie wie Wasservögel geformt. Frühere Archäologen nahmen an, dass es sich dabei um Kinderspielzeug oder Musikinstrumente gehandelt hat. Da sie kaum (oder überhaupt keine) Gebrauchsspuren aufweisen, sind sie wohl direkt für Begräbnisse angefertigt worden. Damen der Hallstattzeit hatten oft Metallrasseln – klimpernde Bronzestücke und dergleichen – in ihren Gräbern. In der frühen La Tène-Zeit wurden diese Gegenstände immer kleiner und kamen nach und nach aus der Mode. Man würde sie nicht als Talismane betrachten, wenn sie nicht zusammen mit einer Anzahl ungewöhnlicher Gegenstände gefunden worden wären. Manchmal wurde sogar nur ein einzelnes Bronzeplättchen vergraben – ein Beweis dafür, dass der Gegenstand nicht als Musikinstrument gedacht war.

Bronzegegenstände: Hier gibt es unterschiedlichste Gegenstände. Anhänger in Form von Rädern, Dreiecken, Quadraten, Äxten, Schuhen, Füssen, Hirschen und nackten Menschen werden oft in Gräbern gefunden, häufig gleich mehrere auf einmal, auf eine Schnur oder Bronzedraht aufgefädelt oder neben die Leiche gelegt. Auch kleine Bronzekeulen als Anhänger hat man gefunden. Sie sind verhältnismäßig ungewöhnlich, da man sie nie in Gemeinschaft mit anderen Amuletten gefunden hat. Da die Orte, an denen man diese Beigaben in Gräbern findet, stark variieren, können wir davon ausgehen, dass sie für gewöhnlich nicht als Bestandteil der normalen Alltagskleidung getragen wurden. Dreiecke findet man übrigens auch in Norddeutschland, also weit ab vom Gebiet der La Tène-Kelten.

Unfertige Gegenstände: Hier handelt es sich um eine Anzahl von Gegenständen, die speziell für das Begräbnis hergestellt wurden. Man findet nicht entgratete Bronzeringe und Armreifen, die so rauh und zackig sind, dass man sie nicht hätte tragen können. Manche von ihnen sind einfach Fehlgüsse, andere sind schlicht Abfall oder wurden absichtlich zerstört. Es gibt unzählige solcher Gegenstände, was zeigt, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle, sondern um reguläre Bräuche handelte.

Metallstücke: Viele junge Frauen und einige verdächtige Männer hatten seltsame Metallstücke in ihren Gräbern liegen. Es konnte sich um ein gefaltetes Stück Bronzefolie handeln, Bruchstücke von Lanzen oder Schwertern, Stücke von Draht und so weiter. In vielen Fällen waren alte und kaputte Metallgegenstände für die Gräber bestimmt. Stücke von Eisen sind besonders in Kindergräbern verbreitet. Es wäre verführerisch, solche Gaben mit dem wohlbekannten mittelalterlichen Glauben in Verbindung zu bringen, dass Elfen, böse Geister und all ihre Verwandten vor Eisen Angst haben und dass es möglich ist, einen bösen Menschen damit an sein Grab zu binden. Es liegt im Rahmen des Möglichen, dass ähnliche Überzeugungen schon in der Mitte des ersten Jahrtausends vor unserer Zeit gepflegt wurden. Allerdings bestehen in unseren frühkeltischen Gräbern nicht alle diese Gegenstände aus Eisen. Besondere Aufmerksamkeit sollte den winzigen Bronzeringen geschenkt werden, wie man sie erhält, wenn eine Halskette kaputt geht. Sie waren ein populärer Gegenstand in Gräbern, und manchmal findet man solche kleinen Ringe über die ganze Leiche verstreut.

Dicke, hohle Bronzereifen ohne erkennbare Funktion kennt man aus einigen Gräbern junger Frauen und aus wenigen Kindergräbern. Manche von ihnen waren mit ungewöhnlichen Substanzen gefüllt, wie zum Beispiel Baumharz oder Pech; bei einem Kind war ein solcher Ring mit Jett gefüllt, bei zwei anderen Ringen bestand das Innere aus Eisen. In jedem Fall war die Substanz innen nicht von aussen zu sehen und der Gegenstand hatte keinen funktionellen Nutzen.

Mineralien ungewöhnlicher Art waren ebenfalls eine populäre Beigabe. Vier Kinder und eine junge Frau (?) in Dürrnberg hatten kleine Quarzkristalle in der Nähe ihres Kiefers liegen; möglicherweise waren sie ihnen vor dem Begräbnis in den Mund gelegt worden. Kiesel, Quarz, Jett, Jaspis, Muscovit und Eisen wurden alle in Amulettsammlungen gefunden, alle unpoliert und offensichtlich nicht zum Schmuck bestimmt. Sogar große Steinbruchstücke wurden vergraben – große Kiesel, Stücke von Sandstein, oder auf natürliche Weise entstandene Lochsteine.

Ein halbes Dutzend Gräber enthielt steinzeitliche Feuersteinwerkzeuge wie beispielsweise Axtköpfe oder Pfeilspitzen, während Gräber, die kleine Bruchstücke von Feuerstein enthielten, zu zahlreich sind, als dass man sie alle aufzählen könnte. Versteinerte Schnecken, Seeigel und Muscheln treten ebenfalls in Erscheinung.

Muschelschalen waren genauso wichtig. Man kennt nur drei Kauri- (Cyprea)-Muscheln aus dieser Zeit, was ungewöhnlich ist, wie Pauli anmerkt, da sie in der Steinzeit, der frühen Bronzezeit und im frühen Mittelalter sehr populäre Importgüter waren. Flussmuscheln tauchen in mehreren Talismansammlungen auf. Der Friedhof von Dreitzsch enthielt viele – mehrere zeigten Spuren von roten Pigmenten.

Schneckenhäuser hatten ebenfalls Talisman-Qualitäten. Mindestens 14 Gräber enthielten welche. In den meisten Fällen war es offensichtlich, dass sie nie Bestandteil der Kleidung gewesen waren. Man findet sie über die Leiche verstreut, sie liegen zwischen den Beinen, in der Nähe der Hände und Füsse, in Haufen über dem Kopf, und drei Gräber sind sogar in einem Kreis von Heliciadae-Schneckenhäusern umgeben. In zwei Fällen bildeten die Schalen (Schneckenhäuser und Flussmuscheln) eine ganze Schicht unter dem tatsächlichen Grab.

Eberhauer waren wahrscheinlich die beliebtesten Amulette, die aus Teilen von Tieren angefertigt wurden; mehr als zwanzig von ihnen wurden ausgegraben. Manche von ihnen wurden in Kriegergräbern gefunden, aber die große Mehrzahl entstammt Frauen- und Kindergräbern. Einige wenige sind in Bronze gefasst und waren offensichtlich dazu bestimmt, getragen zu werden, die meisten aber wurden einfach in das frisch ausgehobene Grab gelegt.

Hirschhorn ist ein weiterer Favorit. Man findet Geweihfragmente in mehreren Gräbern, oft ohne irgendeinen Hinweis auf ihren Zweck, und der ungewöhnliche Frauensarg von Dannstatt war ganz mit Geweihen bedeckt. Es lag auch einer dieser ungewöhnlichen irdenen Ringe innerhalb ihrer Hüften, – wurde der Leib versiegelt, oder haben wir es hier, wie einige naive Enthusiasten vorgeschlagen haben, mit einer Art primitiven Pessar zu tun? Ähnliche Ringe oder Lochsteine wurden im Beckenbereich mehrerer Frauen gefunden. In Bezug auf Tier-Amulette sind Eber und Hirsche die absoluten Favoriten.

Hier ein paar Spekulationen. Etliche Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass Schweine und Eber von mehreren keltischen Kulturen als Kreaturen der Anderswelt betrachtet wurden. Die spiegelte sich in frühen Begräbnissen wider, aber auch in der mittelalterlichen inselkeltischen Literatur, wie im Mabinogi, wo ausdrücklich festgestellt wird, dass Schweine eine Gabe von Arawn, dem Herren der Anderswelt, waren. Es existiert auch eine Szene, in der der göttliche Zauberer Gwydion mit Hilfe einer schwarzen Sau die Seele seines ermordeten Ziehsohns Llew sucht. Archäologische Funde zeigen, dass, wenn es um Grabbeigaben geht, Hirschgeweihe und –zähne fast ebenso beliebt waren wie Eberhauer. Der Hirsch als Andersweltgeschöpf wurde allerdings von den Forschen übersehen, obwohl das Mabinogi damit beginnt, dass König Pwyll einen verzauberten Hirsch jagt, der von besagtem Arawn als Köder gesandt worden ist. Indem Pwyll dem Hirsch in die Tiefen eines schattigen Tals folgt, betritt er die Anderswelt. Ähnliche Hirsche findet man überall in der europäischen und orientalischen Folklore; es scheint sogar, dass immer dann, wenn die Bewohner der Anderswelt einen Fürsten oder König fangen möchten, sie ihre Beute mit einem Hirsch ködern. Dies bringt uns zu einer mysteriösen Zeile, die von einem der Taliesins stammt: Ihr Ende ist nicht bekannt. Was der Schweine, was der Wanderung der Hirsche?. (Bo T 7). Könnte es sich dabei um die Wanderungen der Schweine und Hirsche in die Anderswelt handeln? Wie auch immer die Wahrheit aussehen mag, wir können sicher sein, dass die Menschen der frühen La Tène-Zeit sich ein gewisses Maß an Schutz von den Geistern dieser Tiere versprachen.

Teile von Tieren: Bärenzähne als Talismane wurden in mindestens elf Gräbern gefunden. Weniger verbreitet sind andere Tiere, wie zum Beispiel Pferdezähne oder –knochen (9), Rinder- und Kuhzähne (4), Wolfszähne (2), Hundezähne (2), Nagetierzähne (2), Knochenfragmente vom Aurochsen (3), Kieferknochen von Katzen (2) und eine große Anzahl an Sprunggelenken verschiedener Spezies.

Menschenzähne als Talismane sind aus vier Gräbern bekannt.

Bernstein stellt uns vor das Problem, dass er als Schmuck gedient haben könnte. Allerdings findet man ihn häufig in Gräbern, die reich an Talismanen sind. Das gleiche gilt für

Glasperlen. Hier ist die Lage einfach. Die meisten Bernstein- und Glasperlen stammen aus den Gräbern junger Frauen und Kinder. Der Dürrnberg beispielsweise wies 359 Glasperlen in 331 Gräbern auf. Von diesen gehörten 314 Gräber jungen Frauen unter 25 und Kindern. Ähnliche Statistiken könnte man für andere mitteleuropäische Friedhöfe aufstellen. Was immer auch der Grund sein mag, Frauen über 20 hatten nur selten Glas in ihren Gräbern. Das sieht nicht nach einem Modetrend aus. Plinius der Ältere wies auf die Talisman-Qualitäten von Bernstein in der Welt der Antike hin. Denke daran, dass junge Frauen und Kinder verhältnismässig selten begraben wurden. Wir können nicht wissen, welche Kinder so bevorzugt wurden, insbesondere auch deshalb, weil es Fälle gibt, in denen Kindern überhaupt keine Talismane mitgegeben wurden. Das Kind mit den meisten Amuletten in der frühkeltischen Welt (Dürrnberg 71 / 2) war vom Wachstum her zurückgeblieben, und möglicherweise glaubten seine Eltern, es benötige mehr Schutz. Bis zum heutigen Tag glauben viele Kulturen, dass Kinder von bösen Geistern oder Einflüssen bedroht werden, und geben ihnen praktische Talismane dagegen mit. Dass das in der frühen La Tène-Zeit auch der Fall war, ist wahrscheinlich, wenn es auch nicht alles erklärt (ein Begräbnis mit Talismanen war das eines Fötus, ein guter Hinweis darauf, dass tatsächlich nicht alle Amulette im täglichen Leben getragen wurden). Im türkischen Kurdistan sah ich viele Kinder, die einen einzelnen polierten Stein an einer Schnur um den Hals trugen; das sollte gegen den bösen Blick schützen. Es war natürlich kein gewöhnlicher Stein. Um seine beschützenden Kräfte zu entfalten, musste er erst nach Mekka gebracht werden. Solche Steine, die den vielen Perlen aus den keltischen Gräbern nicht unähnlich sehen, wurden im allgemeinen vergeben, um Kinder und Jugendliche durch die schwierige Zeit zu bringen, die vor dem Erwachsen werden liegt. Das bringt uns zur Frage nach den jungen Frauen. Es ist gut möglich, dass bei den frühen Kelten Frauen als Kinder betrachtet wurden, bis sie verheiratet waren. In diesem Fall hätten sie dann wohl auch einen Talisman getragen, wenn sie zufällig vorher gestorben wären. Wir brauchen hier nicht nur an Kurdistan zu denken, in der gesamten Welt der Antike waren solche Bräuche an der Tagesordnung. Selbst römische Kinder trugen Talismane, bis man sie zu den Erwachsenen rechnete. In diesem Fall müssen wir uns Talismane als Schutz für die Verstorbenen vorstellen. Von der Art her, wie viele junge Frauen begraben wurden, müssen wir aber auch folgern, dass man sie oft für eine Bedrohung für die Gesellschaft hielt. Vielleicht galt aber auch der Kindbetttod als unheilvoll. Und wie sieht es mit dem Freitod aus?

Fibeln: Nur teure Broschen oder Talismane?

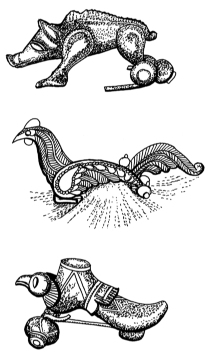

Oben: Eberfibel, Hallein-Dürrnberg, Österreich, 4.–3. Jh. vor unserer Zeit.

Mitte: Fibel in Gestalt eines schwarzen Hahns mit Ornamenten in roter Koralle, Grab der „Fürstin von Reinheim“, Deutschland, 370–320 vor unserer Zeit.

Unten: Fibel, die das Abbild eines Schuhs (eine populäre Talismanform) mit einem Raubvogel kombiniert. Dürrnberg, Österreich, 380–350 vor unserer Zeit

Gefährliche Tote & ungewöhnliche Begräbnisse

Die meisten Kulturen auf diesem Planeten kennen Leute, die gefürchtet und gemieden werden, sei es lebend oder tot. Gefährliche Irre zählen zu dieser Kategorie, ebenso Unfallopfer, Selbstmörder, Schamanen, Hexen, Menschen, die zur Unzeit gestorben sind und vor allem Frauen, die im Kindbett gestorben sind. Man erkennt die gefährlichen Toten an der seltsamen Art, wie sie begraben wurden. An Orten, wo die Mehrzahl der Leichen auf dem Rücken liegend bestattet wurde, findet man die Gefährlichen auf der Seite liegend, möglicherweise gefesselt, kauernd, auf dem Bauch liegend, mit überkreuzten Beinen oder ausgestreckten Armen und, in besonders ernsten Fällen, mit abgetrennten Gliedern. All das und mehr findet man in der frühen La Tène-Zeit. Viele Talismane entstammen solchen Begräbnissen. Fehlende Glieder treten in mehreren Gräbern auf, vor allem auf dem Friedhof von Manre (Monte-Trote), wo 32 von 89 Skeletten kopflos waren. Einige Archäologen hielten das für einen Beweis für Menschenopfer. Die Anordnung der Knochen zeigt allerdings, dass die Toten auf einer Art Plattform gelegen haben müssen, wo sie verwesten, bis sie stückchenweise zu Boden fielen.