- -

- 100%

- +

Es handelt sich hier um ein Zwei-Phasen-Begräbnis. Auf Zwei-Phasen-Begräbnisse kann man auch von einer Leiche mit abgetrennten Gliedern schließen. Die männliche Leiche von Ilvesheim wurde so lange der Verwesung überlassen, bis man ihre Glieder ganz einfach rearrangieren konnte. Die Unterschenkelknochen wurden dann zwischen die Oberschenkel gelegt; die Füsse blieben, wo sie waren. Die Hände blieben ebenfalls am Platz, aber die Arme wurden vom Rumpf getrennt und in sicherer Entfernung zur Seite abgelegt. Zahlreiche Eisengegenstände sollten dafür sorgen, dass der Tote sich niemals erheben und unter den Lebenden herumspuken würde. Derartige Manipulationen sind leichter, wenn die Leiche bereits gründlich verwest ist. Das geschah häufig und ist leicht nachzuweisen. Fünf Begräbnisse sind bekannt, bei denen die Leiche komplett auseinander genommen wurde.

Es mag aber ein Fehler sein, zu glauben, nur unbeliebte Verstorbene hätten ein Zwei-Phasen-Begräbnis bekommen. Die Funde aus dem Manching-Oppidum könnten auch darauf hinweisen, dass die übliche Form des Begräbnisses es einschloss, die Leiche erst eine Weile lang verwesen zu lassen. Ein Hallstattgrab aus Kappel enthielt einen Gürtel, in dem sich Eier von Aasfliegen fanden (ein Hinweis darauf, dass die Leiche vor dem Begräbnis einige Zeit der Verwesung ausgesetzt war), und in der Tat werfen Doppelbegräbnisse aus den Hügeln der Hallstattzeit die Frage auf, ob vielleicht gelegentlich eine Leiche aufbewahrt wurde, bis man sie gemeinsam mit einer anderen begraben konnte, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hat es keltische Gräberfelder voll von verwesenden Leichen gegeben, die auf ein anständiges Begräbnis warteten.

Die einfachste Möglichkeit, die Toten am Zurückkehren zu hindern, war natürlich, die Beine oder Füsse umzudrehen, abzuhacken oder festzubinden, und es gibt Hinweise auf jede dieser Methoden. Die Entfernung des Kopfes war eine weitere Lösung. Bei einem Krieger aus Chouilly lag der Boden eines Köchers anstelle des Kopfes. In Marson fand sich eine Frau, bei der anstelle des Kopfes eine dunkle Schüssel lag (das erinnert vielleicht an den viel späteren irischen Glauben, dass der Kopf der Kessel der Inspiration und des Wissens ist). Die Patina im Grab eines Mädchens aus Villeneuve-Renneville enthüllt, dass ihr Kopf und ihr Halsring einige Zeit, nachdem sie gestorben war, entfernt wurde. Der Dürrnberg erbrachte ein Skelett, dessen Kopf 50 cm rechts von der Leiche lag, in Kamenin fand sich ein Schädel, der im Beckenbereich lag, und am seltsamsten der Fund von Wohlen: Die Leiche eines alten Mannes, dessen deformierter Kopf 50 cm zur Seite verschoben war. An dessen Stelle befand sich eine Schüssel, die die Schädel mehrerer Spitzmäuse enthielt. Was für eine Erklärung mag es dafür geben? Es könnte unterhaltsam sein, darüber nachzudenken. Aber weiter im Text: Es gab ein Dürrnberggrab, das eine Person enthielt, die verbrannt worden war, bis auf ihren Unterkiefer. Und in Vevey einen jungen Mann, der sich bestimmt nicht wieder aus dem Grab erheben würde, weil seine Füsse an der Stelle, wo er lag, verbrannt worden waren. Es gibt Berichte über wenigstens ein Dutzend Fälle von teilweisen Verbrennungen. Und während man viele Skelette ohne Kopf gefunden hat, gibt es auch mehrere Begräbnisse von Schädeln ohne Körper, ganz zu schweigen von den Fällen, wo eine einzige Leiche gemeinsam mit mehreren Schädeln ins Grab wanderte.

Dass manche Geisteskranken auf diese Art und Weise bestattet wurden, wird aus Gräbern ersichtlich, die schwer deformierte Schädel enthielten, oder Krieger, die einmal zu oft am Kopf getroffen worden waren, oder aus einigen Fällen, in denen jemand durch Trepanation (chirurgische Schädelöffnung) nicht glücklicher geworden war. Wir können auch davon ausgehen, dass magiekundige Personen, also Hexen und Zauberer, von ihren Gemeinschaften gefürchtet wurden. Ich denke mir, dass die Frau von Dannstatt, in ihrem mit Geweihen bedeckten Sarg, so ein Fall gewesen sein mag. Dann gibt es da die Selbstmorde. Nun ja, jeder Freitod kann als ein unerfreuliches Statement über den Wert des Lebens in einer bestimmten Gemeinschaft gewertet werden. Aber was ist so gefährlich an Frauen, die im Kindbett verstorben sind? Ich persönlich kann das überhaupt nicht verstehen. Vielleicht galten sie als von einem bösen Geist befallen, oder sie waren eine Bedrohung für ihre Männer und verbliebenen Kinder. Dennoch gibt es viele Kulturen, die genau diesem Glauben anhängen. In der katholischen Kirche gibt es einen speziellen Ritus, der Frauen bei ihrem ersten Besuch in der Kirche gilt, nachdem sie geboren haben (und der impliziert, dass sie unrein sind) und Heinrich Heine hielt einen österreichischen Aberglauben fest, demzufolge Frauen, die vor der Heirat sterben, zu Luftgeistern werden, die junge Männer verfolgen und mit ihnen tanzen, bis sie tot umfallen.

Was unsere La Tène-Kelten glaubten, darüber kann spekuliert werden, aber die Tatsache, dass so viele junge Frauen wie gefährliche Dämonen behandelt wurden, bleibt krass offensichtlich. Ein Doppelbegräbnis zweier solcher Frauen im Alter von zwanzig, in Grafenbühl, ist ein ausgezeichnetes Beispiel. Abgesehen von der Beigabe einer ganzen Reihe von Amuletten (einschliesslich eines Dreiecks, Bronzefolie, Bernstein, Glas, Knochenperlen, Eberhauern, einer kleinen Feuersteinaxt und einem kleinen Anhänger, der aus einem Pferdehuf gefertigt wurde) wurden die beiden sicher am Boden gehalten durch eine große Steinplatte, die quer über ihre Brüste gelegt worden war. Dass manche schottischen Barden mit einem großen Stein auf der Brust meditierten, mag damit zusammenhängen oder auch nicht. Sei es, wie es sei, nicht jede junge Frau erhielt ein solches Begräbnis oder wurde zusammen mit Amuletten begraben. Ältere Frauen hatten nur äusserst selten Amulette bei sich (obgleich der hallstattzeitliche Friedhof von Tauberbischofsheim-Impfingen zeigt, dass in dieser Gemeinschaft alle reiferen Frauen einen besonderen Gürtel trugen), was vielleicht bedeutet, dass ihre Position im Leben sicherer war. Und was ist mit junge Männern? Sie wurden überhaupt nur sehr selten begraben. Ältere Männer hatten oft Waffen in ihren Gräbern, und vielleicht galten auch diese als Schutz vor den Gefahren, die einen Reisenden in der Anderswelt erwarten mochten. Es ist möglich, dass manche Fibeln (schmuckvolle Verschlussspangen) eine Talisman-Funktion hatten.

Und wo wir uns gerade mit ungewöhnlichen Begräbnissen befassen, könnte es interessant sein, die Dietersberg-Höhle in der Nähe von Egloffstein in Süddeutschland zu erwähnen. Dort, in der Höhle, gibt es eine tiefe Grube. Archäologen haben festgestellt, dass sie die Überreste von 35 Individuen enthält – beide Geschlechter und jedes Alter sind vertreten, sogar kleine Kinder und Säuglinge. Zu Beginn, in Ha C, reinigten religiöse Leute den Schacht mit einem Feuer, das in einer Schüssel brannte, und begannen dann, Leichen hineinzuwerfen. Das setzten sie bis in La Tène A fort. Gemeinsam mit den Toten wurde eine Reihe ungewöhnlicher Amulette ausgegraben, und zudem die Überreste zahlreicher Tiere. In Linz, Österreich, legten die Archäologen die Überreste von neun Menschen frei, hauptsächlich Frauen und Kindern, die mit einem brennenden Pfahl durchstoßen worden waren und in einen drei Meter tiefen Schacht geworfen worden waren. Ob wir diese Schächte nun für einen Beweis für Menschenopfer halten oder für bequeme Orte, um die gefährlichen Toten loszuwerden, darüber kann nur spekuliert werden. Und zu guter Letzt hier ein Fall, der wirklich jeder Interpretation trotzt. In Beilngries entdeckten die Archäologen ein künstliches Skelett. Es bestand aus Menschen- und Tierknochen (Pferd oder Rind), die sorgfältig in einem Grab ausgelegt worden waren, so dass sie ein künstliches Skelett bildeten, in der typischen Nord-Süd-Orientierung der Gegend. Es ist eins der Rätsel, die uns nur allzu klar zeigen, wie wenig wir wirklich über den Glauben und die Bräuche der La Tène-Kelten wissen.

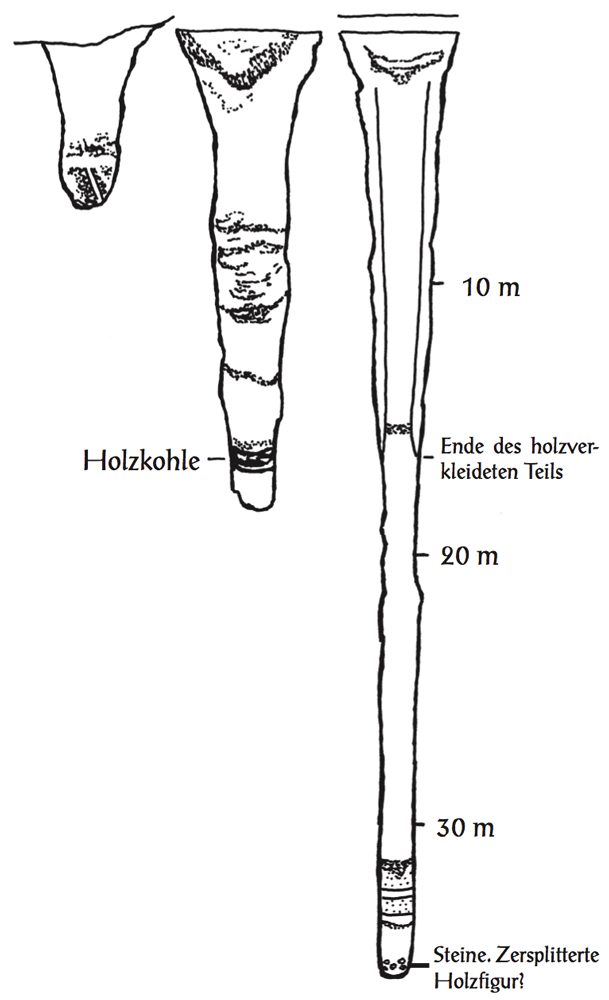

Die Kultschächte von Holzhausen

(nach K. Schwarz)

Viereckschanze von Holzhausen:

Links: Nordschacht mit Holzpfahl, der zwischen Felsen gesetzt wurde.

Mitte: Südwestschacht.

Rechts: Nordostschacht. Ton vermischt mit verbrannten Opfergaben.

Opfergaben für die Tiefe

Beim Anbruch der La Tène-Zeit gewann die Welt unter der Oberfläche an Wichtigkeit. In der späten Urnenfelder- und frühen Hallstattzeit waren zahlreiche Opfergaben auf luftigen Anhöhen, Felsspitzen und aufragenden Berghängen dargebracht worden. Mit Beginn der La Tène-Zeit verlagert sich die Betonung nach unten. Beginnen wir mit den viereckigen Einfriedungen oder Viereckschanzen, wie ihre technische Bezeichnung lautet. Die Archäologen, die diese spezifischen Arrangements von Umfriedungen und Gruben zuerst entdeckten, hielten sie zunächst für Befestigungen. Heute wissen wir, dass viele Viereckschanzen heilige Bezirke kennzeichneten; sie dienten keinen militärischen Zwecken. Bei einigen aber handelt es sich nur um befestigte Höfe. Es existieren mehrere hundert bekannte Viereckschanzen. Die meisten verfügen über Wälle und eine Grube und sind mehr oder weniger quadratisch. Man findet sie in einem weiten Gürtel von der Bretagne bis Böhmen. In Britannien wurden bisher nur einige wenige Viereckschanzen und Schreine identifiziert. Das ist verständlich, da man nur solche Gebäude als religiös klassifizieren kann, die keinen bestimmten Zweck oder keinen funktionellen Gebrauch aufweisen - oder Votivgaben enthalten, die den Archäologen Hinweise geben können. Das bedeutet, dass die überwiegende Mehrzahl an religiösen Bauten und Orten nicht nachgewiesen werden kann.

Es bleibt zu vermerken, dass von den zwei Dutzend derartigen Fundorten, die in Britannien identifiziert wurden, 70 % rechteckig oder quadratisch waren (Hutton). Die meisten Viereckschanzen wurden in Süddeutschland entdeckt. Oft befanden sich Viereckschanzen in der Nähe einer Quelle, eines Baches oder Stroms, was von religiöser Bedeutung oder vielleicht einfach nur bequem gewesen sein mag. Viereckschanzen befinden sich oft in unspektakulärer Umgebung – nur wenige lagen exponiert oder boten erwähnenswerte Ausblicke auf die Umgebung. Im Allgemeinen wiesen solche Orte ein einzelnes Tor auf. Die Lage dieses Eingangs variiert sehr stark, mit der bemerkenswerten Einschränkung, dass keiner dieser Eingänge nach Norden lag.

Innerhalb mancher Viereckschanzen wurden Spuren kleinerer Gebäude entdeckt. Wir wissen von kleinen, überdachten Schreinen aus der gallo-römischen Periode, also waren diese Gebäude möglicherweise von ähnlicher Art. Zugegebenermaßen informieren uns Pomponius Mela und Lukan, dass die Gallier ihre Götter in abgelegenen Hainen im Wald verehrten, und Tacitus sowie Dio Cassius behaupten das gleiche von den britannischen Kelten. Es mag sich da um eine Verallgemeinerung gehandelt haben. Dennoch haben die Archäologen Beweise für viele kleine Tempelgebäude und Schreine entdeckt.

Es wäre verlockend, Spekulationen über Viereckschanzen und quadratische Hallstattgrabhügel anzustellen und sie mit der andersweltlichen viereckigen Gralsburg der frühen britannischen Poesie in Verbindung zu bringen. Sei es, wie es sei, die Viereckschanzen wiesen gelegentlich Kultschächte auf, tiefe Löcher, denen alle möglichen Arten von Opfergaben anvertraut wurden. Solche Schächte fanden sich in verschiedenen keltischen Kulturen. Manche dieser Schächte befanden sich innerhalb von Viereckschanzen; in anderen Fällen wissen wir nur von dem Schacht, haben aber keine Ahnung, ob er sich innerhalb eines heiligen Bezirks befand oder nicht.

Die Schanze von Holzhausen in Bayern wies drei solcher Schächte auf. Der Nordschacht hatte eine Tiefe von 6 m und enthielt einen Holzpfahl (2 m lang), der unter Verwendung von Lehm und Steinen sorgfältig befestigt worden war. Der südwestliche Schacht mit seinen 18 m Tiefe enthielt mehrere Schichten verbrannter Opfergaben. Der tiefste der drei ist der Nordwestschacht mit einer Tiefe von 35 m. Der Pfahl, Pfeiler oder Baumstamm im kürzesten Schacht ist interessant. Warum sollte jemand einen einzelnen Pfeiler so tief in der Erde errichten und, wie sorgfältige Analysen ergeben haben, ihn solchermaßen behandeln, dass Spuren von Fleisch und Blut an ihm zurückbleiben? Auf die Verehrung heiliger Bäume bei den keltisch-germanischen Stämmen (und vielen anderen indo-europäischen Kulturen) zu verweisen, reicht nicht. Es erklärt nicht, weshalb der Baum im Untergrund verehrt worden wäre. Was würdest Du vorschlagen? Sieh Dir einmal die Schächte in der Vendée in Frankreich an. Der mit 12 m tiefere von beiden war sorgfältig in vier Abschnitte unterteilt worden. Am Grunde des Schachts befand sich eine kleine Statue, und er war mit Erde aufgefüllt, die von Hirschgeweihen, Zweigen und Muscheln durchsetzt war. Dieser Abschnitt war mit einer Lage Steine abgeschlossen worden. Dann folgte der nächste Abschnitt – hauptsächlich Erde, durchsetzt mit Tierknochen und Töpferwaren. Eine weitere Lage Steine schloss diesen Teil ab. Darüber entdeckten die Archäologen eine Schicht Holzkohle, von noch mehr Steinen bedeckt. Oberhalb dieses Teils war der Schacht gefüllt mit Steinen und Knochen, manche von menschlicher Herkunft. Der obere Teil des Schachtes war gemauert, und der Steinmetz hatte ihn sorgfältig mit einem Deckel verschlossen. Der andere Schacht in der Vendée mit seinen 8 m Tiefe enthielt ebenfalls einen Baum, der grob gestutzt worden war, so dass einige seiner Äste herausstanden. Hier könnte auch vermutet werden, dass der Baum als Leiter diente. In der Nähe lag ein ausgehöhlter Baumstumpf. Rundherum fanden sich Erde, Töpferwaren, Krüge, Menschen- und Tierknochen. Der obere Teil war durch Mauerwerk verschlossen.

Was könnte der religiöse Hintergrund für diesen Schacht gewesen sein? Wir kennen ein britannisches Beispiel, den Schacht von Swanwick in Hampshire, 24 Fuß tief, 14 Fuß im Durchmesser. An seinem Fuß befand sich ein 5 Fuß hoher Pfahl, mit Lehm befestigt. Der Schacht hatte eine Lage Holzkohle. Darüber waren etwa 20 Webgewichte (aus Ton) und Fragmente einer Kornquetsche vergraben. Wie auch in anderen Fällen fanden sich an dem Pfahl Spuren von getrocknetem Fleisch und Blut. Die Webgewichte gehen in etwa auf 1200 bis 1000 vor unserer Zeit zurück, womit die gesamte Konstruktion wesentlich älter ist als die Hallstattzeit.

Kultschächte waren keine Erfindung der La Tène-Kelten, obgleich sie sie zweifellos perfektionierten. Es existiert einer in Vledder in den Niederlanden, der auf die Bronzezeit zurückgeht. Ein weiterer, zwei Meilen entfernt von Stonehenge, ist ein Schacht, der 110 Fuß tief in den Kreidestein gegraben wurde. Er war größtenteils leer, bis auf etwas Abfall, den seine Erbauer aus der Bronzezeit zurückgelassen haben, und einige Fragmente von Töpferwaren. Es ist keineswegs sicher, ob es sich hier um einen Kultschacht, einen Brunnen oder vielleicht eine Mischung aus beidem handelte. Seine Nähe zu Stonehenge macht eine kultische Nutzung wahrscheinlich. Es gab also Erbauer von Schächten in der späten Bronzezeit, aber dennoch tritt dieser Brauch nicht typisch in der Hallstattzeit auf. Richtig populär wurde er erst mit Anbruch der La Tène-Zeit.

Er wurde noch bis hinein in die Zeiten der römischen Besatzung gepflegt, ebenso wie manche Viereckschanzen in Gebrauch blieben (auch wenn es nicht immer der Gebrauch war, den man ursprünglich davon gemacht hatte), nachdem die Römer gekommen waren. Bedenke, dass das Versenken von Opfergaben in Löcher und Schächte auch im alten Rom und Griechenland populär war; die Römer hätten also keinen Grund gehabt, etwas dagegen einzuwenden.

Kultschächte enthielten alle möglichen Arten von Gegenständen. Der Schacht (oder Brunnen?) von Biddenham enthielt ein menschliches Skelett, Teile einer Altartafel, eine beschädigte Statue, Scherben von ca. 50 römischen Urnen, Pferde-, Fuchs-, Ochsen- und Hundeknochen sowie Kieselsteine. Der Schacht oder Brunnen von Wolfhamcote enthielt einen großen, quadratischen Steinblock mit einem Loch im Zentrum, sowie 24 Urnen, 12 davon intakt. Am bemerkenswertesten ist der Schacht von Ashill in Norfolk, wo der oberste Abschnitt Teile von bemaltem Wandverputz, Töpferwaren, Knochen (darunter auch Krötenknochen, wie Ann Ross in ihrer hervorragenden Studie vermerkte), Überreste eines Eimers, einen Korb aus Weidenbast und ein eisernes Messer enthielt. In der Lage darunter befanden sich intakte Urnen, in Haselnussblätter und –nüsse gebettet. Zwischen den Urnen fand sich das eine oder andere Knochenfragment, eiserne Utensilien (Talismane?) und Fibeln. Ganz unten, am Grunde des Schachts, fand sich eine Lage Feuerstein.

Die unter- und andersweltlichen Qualitäten des Haselstrauchs sind Gegenstand des Kapitels über Baumwissen. Alles in allem kann man sehen, dass unsere La Tène-Kelten fröhlich alle möglichen Dinge in tiefen Löchern verscharrten – sakrale Güter, profane Güter und gewöhnlichen Müll. Das war allerdings nicht ihre einzige Art, sich mit der Anderswelt auszutauschen. Viele Kultschächte sehen Brunnen ziemlich ähnlich, und in einigen Fällen sind sich die Wissenschaftler alles andere als sicher, womit sie es nun eigentlich zu tun haben. Viele mittel- und nordeuropäische Märchen erzählen, dass ein Brunnen ein Tor zur Tiefe ist. Nun hatten die La Tène-Kelten eine besondere Schwäche dafür, den Göttern der Unterwelt Opfer darzubringen. Zahlreiche Opfergaben wurden den Brunnen überantwortet. In Carrawbrough gibt es einen der Göttin Coventina geweihten Brunnen. Er enthielt Schmucknadeln, mehr als 14.000 Münzen, Glas, Schmuckstücke, Töpferwaren, einen Bronzehund und –pferd und einen menschlichen Schädel. Außerdem enthielt er mehrere große Altäre, einige davon der Göttin des Brunnens selbst geweiht. Man kann Opfergaben darbringen, indem man wertvolle Dinge in einen Brunnen wirft, aber man kann durch dieses Tor auch Nachrichten übermitteln.

Ein heiliger Ort in der Nähe einer heißen Quelle bei Chamalières enthielt außergewöhnliche Gegenstände. Die Überreste Tausender von Holztäfelchen, die einst in den heiligen Brunnen geworfen worden waren, wurden 1971 ausgegraben, zusammen mit einer Bleitafel. Auf letzterer war noch die Inschrift lesbar; eins der seltenen Zeugnisse der gallischen Sprache:

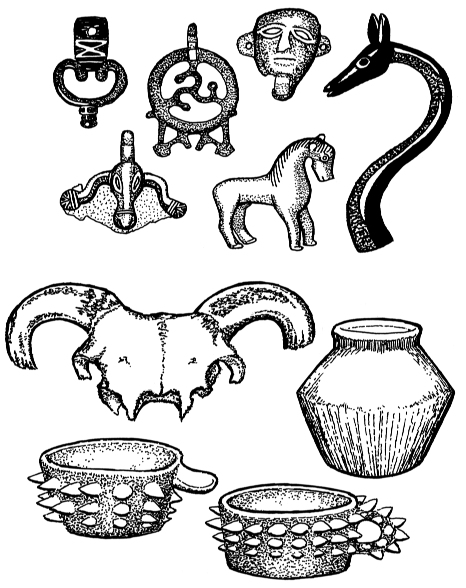

Oben links: kleine Bronzegegenstände aus dem Heidetränk-Oppidum, Taunus, Hessen, Deutschland, späte La Tène -Zeit.

Oben rechts: Pferdekopf mit langem Hals, unbekannter Ort, Taunus.

Unten: La Tène -Grabgüter aus der Wetterau, Hessen, Deutschland. Widderschädel aus Bad Nauheim, Einäscherungsurne aus Rockenberg, stachelbesetzte Becher aus Heldenbergen und Bad Nauheim. Kultobjekte, Punk-Kunst oder ein Scherzartikel?

Mit dieser magischen Tafel ehre ich den göttlichen Maponos Arvernatis, in dem ein Gott wohnt. Gib uns Schnelligkeit (im Angriff) und auch den folgenden Männern dank der Magie der Anderoi (=Brixtia Anderon, vermutlich: die Magie der Unterweltgötter): dem Beschwörer C. Lucios Floros Nigrinos, Aemilios Paterin(os), Claudios Legitumos, Caelios Pelign(os), Claudios Pelign(os), Marcios Victorin(os), Asiati(os), dem Sohn des Addedillos und den Segovii, die den Eid schwören werden. Das Kleine wird groß werden, wenn er es gesät hat. Ich werde das Gebogene gerade machen. Obschon blind, werde ich sehend sein durch die Liedtafel. Er wird jenen (den Feind) niederschlagen. Ich bereite sie für Lugus vor. Luxe (?)

(Übers. Karl Horst Schmidt, 1981)

Was immer auch der okkulte Zweck dieses Ritus gewesen sein mag, einige der Namen sind uns vertraut. Da sind Maponos (von den Arvernern) und Lugus. Wir werden später mehr von ihnen lesen. In der Version von Schmidt hat die Tafel einen entschieden aggressiven Ton, da von schlagen, Angriff und so weiter die Rede ist. Das passt sehr gut zu einem Zaubermittel, das oft für Verfluchungen verwendet wurde. Wie deutest Du diesen magischen Text? Planten die Verfasser eine Revolte, oder wollten sie einen gemeinsamen Feind verfluchen? Eine Interpretation von Wolfgang Meid (1992) besagt, dass wir es hier mit einer Gruppe betagter Männer zu tun haben, die Maponos, den Gott der Jugend, bitten, sie von Leiden wie Impotenz (das Kleine … soll groß werden), Rheuma (Ich mache das Gebogene gerade) und nachlassendem Augenlicht (als jemand, der nicht mehr sehen kann, sehe ich) zu heilen. Als Zauberspruch ergäbe das durchaus einen Sinn, obgleich wir nicht vergessen dürfen, dass die ursprüngliche Bedeutung unsicher war, ist und bleiben wird. Der Text beinhaltet einige interessante Begriffe wie zum Beispiel risu naritu (mit zauberkräftiger Inschrift) vom keltischen *nerto – Kraft, Stärke, was von der indo-europäischen Wurzel *ner, kreative (also magische) Kraft herstammt. Denk mal darüber nach. Etwas weniger klar ist der Ausdruck brixtia anderon (Magie der Unterirdischen, Magie der Götter der Unterwelt), von anderos – unter, infernus. Das ist die üblichste und vielleicht auch wahrscheinlichste Deutung. Wie dem auch sei, während brixtia definitiv Magie bedeutet, könnte anderon auch vom keltischen *andera (junge Frau) stammen, wie P. L. Henry vorschlägt. Es ist vielleicht ein bisschen frivol, davon auszugehen, dass die Verfasser des Zaubers hofften, die Auswirkungen des Alters mit Hilfe des Charmes von jungen Frauen zu beseitigen, aber es liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Und wenn man bedenkt, auf was für unsicherer Grundlage Übersetzungen aus dem Gallischen stehen, lässt es sich nicht komplett von der Hand weisen.

Zur Brixtia der Frauen sieh Dir bitte den Abschnitt über das Bleitäfelchen von Larzac im Kapitel über das klassische Druidentum an. Vielleicht wäre es ganz nützlich, sich einmal in das Wesen der Unterweltgötter hineinzudenken oder zu –träumen. Wer sind eigentlich die Götter der Unterwelt? Wer sind sie heute, und wer waren sie zur Zeit der Kelten? Die irische Mythologie sagt uns, dass die Söhne des Mil die früheren Götter, die Tuatha de Danann, in die hohlen Hügel hineingetrieben haben, in die Tiefe unter der Erdoberfläche. Wie viele Generationen älterer Götter wurden wohl von den Göttern jüngerer und aggressiver Kulte gezwungen, in den Untergrund zu gehen? Wen würdest Du wohl treffen, wenn Du in Trance gehen und diese verborgenen Reiche bereisen würdest? Die Magie der Tiefe zu erforschen ist nicht einfach; die Zaubersprüche und sichtbaren Formen der Götter, die aus dem strahlenden Himmel und dem vielgestaltigen Antlitz der Erde verjagt wurden, änderten sich, als der unbeständige Geist der Menschen sich neuen Idealen zuwandte. Viele keltische Götter, die in ihrer Zeit stark und mächtig waren, ruhen jetzt wie tot, aber dennoch träumend, halb erinnert, halb vergessen, in einem Schattenreich verzerrter Erinnerungen. Sie zu wecken ist kein Spiel, sondern eine gefährliche Einweihung, die Phantasie, Verantwortung, Geduld und Hingabe erfordert. Es hilft auch, wenn Du über Dich selbst lachen kannst und bereit bist, unerwartete Dinge zu lernen. Vergessene Götter kommen als Schock oder Überraschung; man muss einige Anpassungen vornehmen, damit sie mit einer Zeit zurechtkommen, die so ganz anders ist als die Zeiten, in denen sie mit Blut und Knochen verehrt wurden. Wie können sich die keltischen Götter verwandeln, um in unsere Zeit zu passen? Wenn Du das herausfinden möchtest, wie wäre es, wenn Du den Begriff brixtia anderon als Mantra verwenden würdest, wenn Du auf Reisen gehst?

Metall- oder Holztäfelchen wurden gern verwendet, um der Anderswelt Botschaften zu schicken. Tausende von Leuten hinterließen Inschriften am oder in der Nähe des Brunnens von Chamalières, und jede war eine Bitte um Hilfe oder Unterstützung. In einer Zeit, in der nur sehr wenige lesen und schreiben konnten, hatte sogar eine einfache Inschrift wie die zuvor beschriebene einen höchst magischen Charakter. Vergleiche einmal den Akt, eine Botschaft an die Tiefe zu schicken, mit moderner Sigillenmagie. Was fällt Dir auf?

Die Heiligkeit des Wassers

Wasserverehrung fand in mehreren Formen statt. In den meisten keltischen Ländern wurden heilige Brunnen verehrt. Die Anwohner glaubten an die heilenden Kräfte des Wassers, und sie glaubten auch an die Gottheiten des Ortes. Oft waren es Göttinnen, die mit bestimmten Quellen und Brunnen in Verbindung gebracht wurden. Die La Tène-Leute auf dem Kontinent, in Britannien und Irland identifizierten ihre Flüsse und Ströme oft mit ganz bestimmten Göttinnen. Es gibt zahlreiche Beispiele für diesen Brauch – man denke nur einmal an die Flüsse Wharfe (Verbeia), Boyne (Boand), Shannon (Sinann), die Seine (Sequaner), Yonne (Icauna), Saônne (Souconna), Marne (Matronen), Reuss (Rigusia), Main (Mogons) und so weiter. Das bedeutet, dass der Fluss selbst die Gottheit war, in all ihren Freude spendenden und schrecklichen Aspekten. Die Flussgöttin konnte ein freundliches Gesicht zeigen, aber sie konnte auch verheerende Überflutungen verursachen, Boote versenken und Fischer ertränken. Es ist kein Zufall, dass viele der keltischen Völker glaubten, ihr Fluss verlange einmal im Jahr ein Opfer, damit die Flussgöttin zufrieden sei. Wurde das Opfern vergessen, nahm sich der Fluss selbst welche. Es gibt da ein seltsames Märchen. Fischer am Ufer eines Flusses hörten eine seltsame Stimme, die verkündete: „Die Zeit ist hier, der Mann noch nicht.” Dann erblickten sie einen armen Narren, der wie betäubt vor sich hin wanderte. In einigen Versionen stürzt das Opfer in den Fluss und ertrinkt sofort, in einigen versuchen die Fischer, es aufzuhalten und zu retten – allerdings vergeblich, da es sich bei der ersten bietenden Gelegenheit in den Fluss stürzt. Ich habe Variationen dieser Geschichte in der schottischen Folklore gefunden, in Legenden aus Vorarlberg (Österreich) und an der Kinzig in Hessen. Was unsere Forschungen angeht, sollten wir im Gedächtnis behalten, dass für die Kelten, von denen wir wissen, Flüsse oft, aber nicht immer Göttinnen waren. Spuren heidnischer keltischer Schreine wurden nahe dem Ursprung mehrerer solcher Flüsse gefunden, die zeigen, dass es als klug galt, sich der Göttin da zu nähern, wo sie gute Laune hat und noch jung, frisch und verspielt ist.