- -

- 100%

- +

MuUp Muṇḍaka Upaniṣad Ein radikaler und innovativer Text ca. 500 v.u.Z., der den frühesten Hinweis auf Kālī enthält. Leider ist dieser ausgesprochen knapp.

PP Pādukā Pañcaka (Die fünffältige Fußbank), ein kurzer, später Text über die Kuṇḍalinī und die Cakras.

PTL Parātrīśikālaghuvṛttiḥ (auch Anuttaratattvavimarśinī genannt) Abhinavaguptas Kurzkommentare zu 36 Versen des Rudrayāmala Tantra. Wie alles von Abhinavagupta, setzt auch dieser Text intensive Vorkenntnis, praktische Erfahrung und viel Geduld voraus.

PTV Parātrīśikā Vivaraṇa (auch Tattvaviveka, Tattvavivaraṇa und Anuttaraprakiyā genannt) Abhinavaguptas lange Kommentare zu 36 Versen des Rudrayāmala Tantra. Dieser Kommentar, geschrieben im frühen 11. Jh., ist auf den ersten Blick nahezu unverdaulich. Wer sich länger damit beschäftigt, entdeckt erstaunliche Klarheit und überwältigende, umfassende Einsicht. Sehr schwer zu verstehen für Anfänger und diejenigen, die nur theoretisches Wissen haben, aber ein Segen für alle fortgeschrittenen Praktiker. Gutes Material über das Herz, okkulte Grammatik, das Wort, Phoneme, Kula, die Trika-Lehre usw.

ṚV Ṛg Veda Der älteste Veda, eine Sammlung von mehr als tausend Hymnen an verschiedene Gottheiten, zusammengestellt zwischen 1.200 und 900 v.u.Z. Die Lieder sind bemerkenswert durch ihre poetische Schönheit und ihre ausgesprochen schwierige, oft verschlüsselte Ausdrucksweise, die gelegentlich wie eine dichterische und rituelle Geheimsprache erscheint. Besonders interessant ist der Abschluss, also das 10. Buch, welches ein Potpourri an zusammengewürfelten älteren und jüngeren Materialien enthält, darunter Hymnen für nahezu unbekannte Götter, Rituale und mehrere kurze Schöpfungsmythen. Der ṚV ist ein unersetzliches Quellenwerk zum Verständnis der frühen indoeuropäischen Religionen und weist viele Parallelen zur griechischen, römischen, germanischen und keltischen Mythologie auf.

ṢCN Ṣat Cakra Nirūpaṇa (Beschreibung der sechs Zentren), ein später Text (ca. 16. Jhd.) über die Cakras und den Aufstieg der Kuṇḍalinī.

SL Saundarya Laharī (Der Ozean der Schönheit). Ein schwieriges Gedicht in einhundert Versen, das die Geheimnisse der praktischen Śrī-Vidyā-Verehrung unter einem Schleier von extrem kryptischer Symbolik verbirgt. Teile davon bilden das Ānanda Laharī. Jeder Vers soll Zauberkraft haben, wenn er über einem speziellen Diagramm gesprochen wird. Aus diesem Grund blieb der Text, trotz seines sehr schwer verständlichen Inhalts, über die Jahrhunderte populär.

SSP Siddha Siddhānta Paddhati Ein kurzer, aber sehr tiefgehender Text, der Gorakṣanātha zugeschrieben wird, einem Nātha-Pionier, Siddha, Yogī und Tāntrika. Das Werk wurde zwischen dem 12. und 16 Jhd. zusammengestellt und hatte sehr großen Einfluss auf die Entstehung des ursprünglichen Haṭha Yoga (der angeblich von Gorakṣanātha erfunden wurde). Gute, klare Texte zu den Tattvas, dem inneren Universum, zu praktischem Yoga, Meditation, fortgeschrittener Śaivitischer-Philosophie, Kuṇḍalinī usw. Es ist ausgesprochen verblüffend, wie viele Praktiken, Methoden und Ideen des Haṭha Yoga aus dem modernen Yoga ausgeschlossen wurden. Auf Deutsch erhältlich (Dam, 1998).

ŚS Śiva Saṁhita Ein wichtiges praktisches Werk über den Śaiva Yoga, über Visualisierung und Ritual mit einem Hauch von Kaula-Einfluss. Das Buch wurde zwischen dem 15. und 17. Jhd. zusammengestellt.

ŚLS Śrī Lalitā Sahasranāma (Die Tausend Namen Lalitās) Eine Hymne an die Göttin Lalitā, bestehend aus eintausend Namen. Der Text zielt auf eine Synthese von der Śrī Vidyā und der Kaula-Strömung ab und ist seit Jahrhunderten ein gern gelesener und rezitierter Klassiker.

TĀ Tantrāloka (Licht auf die Tantras) Das Meisterwerk von Kaschmirs Universalgenie Abhinavagupta (ca. 960 – ca. 1020): eine detaillierte Darstellung verschiedener tantrischer Systeme und vor allem der Trika-Richtung, welche durch dieses Buches weitgehend geprägt wurde. Hierbei ging Abhinavagupta von folgendem aus:

In der Reihenfolge und entsprechend des Herabkommens von Śakti wird man in den Siddānta initiiert, dann in das Linke, das Rechte, in Mata, Kula, in Kaula und dann in den Trika, welcher das Herz ist (TL, 13.300cd-301ab).

Das TĀ ist ein monumentales Werk, welches für Anfänger praktisch unverdaulich ist. Der Text ist extrem schwierig, und bisher wurden nur wenige Kapitel mit den dringend nötigen Kommentaren von Jayaratha in europäische Sprachen übersetzt. Kapitel 1 bis 4 liegen in einer Art von Englisch vor, die viel zu wünschen übrig lässt, während Dupuche immerhin über 500 Seiten brauchte, um Kapitel 29 (über das Kula-Ritual) einigermaßen verständlich darzustellen.

TR Tripurā Rahasya (Die Geheimlehre Triprurās) Ein praktisches Werk über Meditation und Befreiung durch Introversion entlang der Linien der Śrī Vidyā. Wenige technische Anweisungen, aber viele inspirierende Parabeln und Geschichten über die Kultivierung des Geistes. Bemerkenswert ist, dass zwei Hauptprotagonisten heilige Frauen sind. Das TR ist angenehm zu lesen und steckt voller Überraschungen. Verschiedene mehr oder weniger brauchbare Übersetzungen liegen vor.

TT Toḍala Tantra Ein wichtiges Kaula-Tantra über die Verehrung der Mahāvidyās, plus kurze Passagen über Yoga, Mantra, Kuṇḍalinī, tägliche Praxis usw. Jede der Mahāvidyās wird hier mit einem Partner ausgestattet, der eine Form von Śiva und von Viṣṇu ist.

VT Vāmakeśvara Tantra (auch bekannt als Vāmakeśvarīmatam) Einer der ersten Texte der Śrī Vidyā Tradition. Ein eher technisches Werk welches sich ausgiebig mit tantrischer Kosmologie beschäftigt. Der Stil ist recht trocken, und ohne einen brauchbaren Kommentar ist das Werk nahezu unverständlich. Üblicherweise werden nur die ersten fünf Kapitel (die Nityāṣoḍaśikārṇava) behandelt. Ein hochentwickeltes Tantra, das deutlich auf den Ideen und der Terminologie des kaschmirischen Tantras basiert. Lange Passagen über das Śri Yantra, Mantra, Mudrā usw.

VBT Vījñana Bhairava Tantra (Die Gnosis von Bhairava) Ein Text in 161 Strophen. Enthält wenig ‘typisch tantrisches’ Material (wie Mantras, Phoneme, lange Rituale, Opfer, Zauberei, Guru Verehrung, Initiationen, 5-M Rituale usw.), aber eine Menge praktischer meditativer Ansätze. Zur Erbauung der Leser erklärt Śiva/Bhairava 112 verschiedene Meditationen und Bewusstseinsübungen, wobei jede einzelne in wenigen Worten präzise beschrieben wird. Das Buch gehört zum Besten, was Tantra zu bieten hat, ist höchst inspirierend und kann einen das ganze Leben lang immer wieder erstaunen. Die Praxis setzt allerdings gründliche Vorkenntnisse und vor allem viel Eigeninitiative voraus. Wer detaillierte Anweisungen erwartet, wird mit Sicherheit enttäuscht. Das VBT gehört zu den ältesten erhaltenen Tantras und hat zahllose spätere Werke und den Kaschmir-Monismus entscheidend beeinflusst. Im Gegensatz zum Großteil der tantrischen Fachliteratur gibt es dieses Buch in einer guten deutschen Übersetzung (Bäumer, 2008).

VŚT Vīṇāśikhatantra Ein Śaiva-Tantra, das in Südostasien höchst einflussreich war. Es stellt detailliert die Verehrung von Śiva als Tumburu im Zentrum der Weltkarte dar und die vier Śaktis Jayā (Osten), Vijayā (Süden), Jayāntī (Westen) und Aparājitā (Norden). Der Text hatte einen starken Einfluss auf die vorbuddhistische Religion Kambodschas. Besonders betont werden Initiationsriten, Mantras, Magie und praktische Rituale.

YT Yonitantra Ein kurzes und etwas einseitiges Werk, wahrscheinlich aus dem 17. Jh., das die Yoni, ihre Verehrung und die Heiligkeit des Menstrualblutes preist. Es gehört zur Śaiva-Richtung, hat aber starke Vaiṣṇava-Untertöne. Im Gegensatz zu anderen Tantras liegt die Betonung auf sexuellen Riten; die typischen Grundthemen anderer Tantras, wie Kosmologie, Phoneme, Meditationen, Cakras, innere Alchemie, allgemeine Grundausbildung, Guru-Schüler-Relation, Ethik, Yoga usw. fehlen größtenteils.

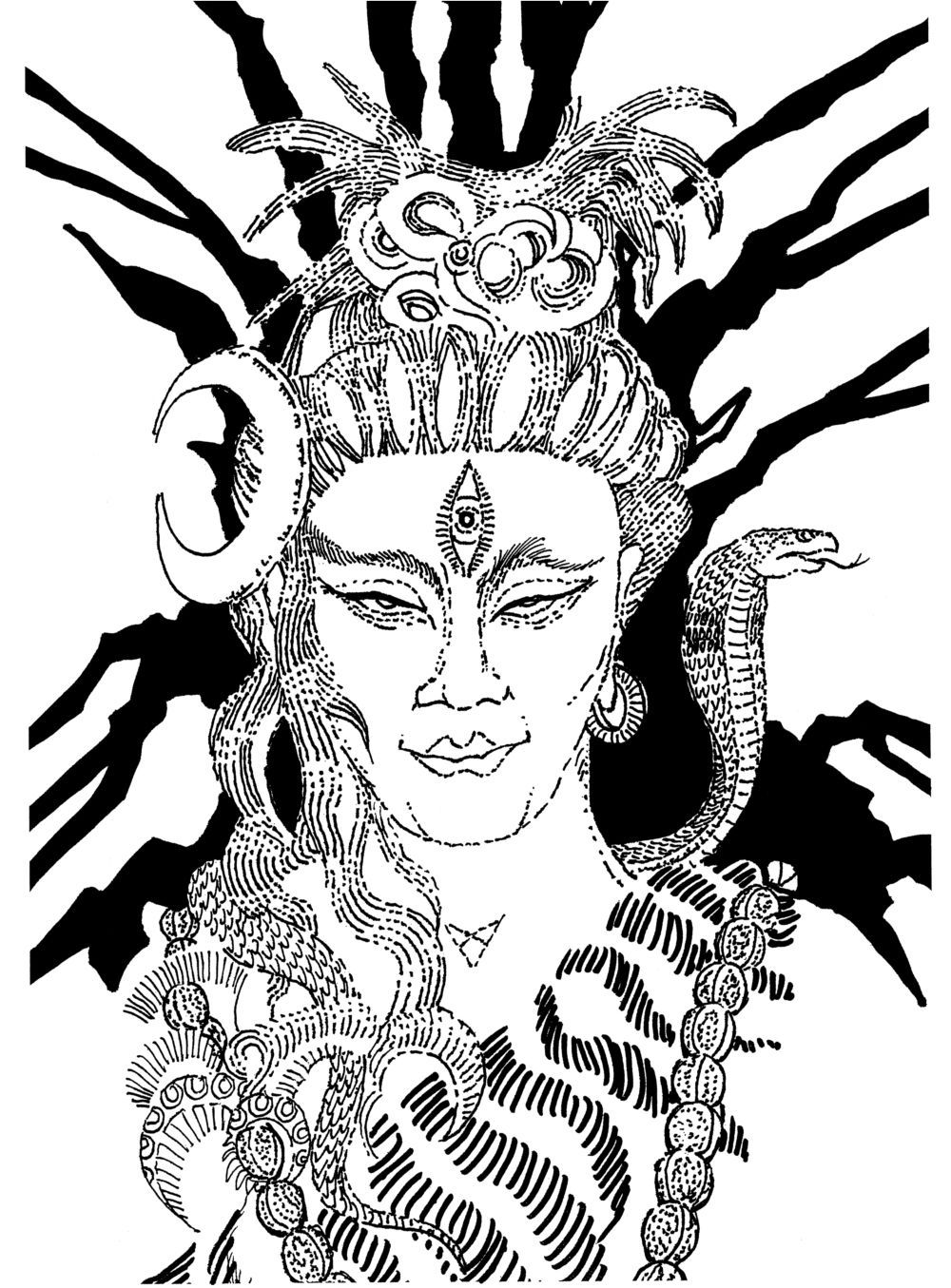

Bild 2

Śiva

Kapitel 1

Dakṣas Fest

Es war einmal:

In der Zeit vor der Zeit nahm die höchste Śakti (Parāśakti) drei Formen an: Sarasvatī, die Brahmās Frau wurde, Lakṣmī, die Viṣṇus Gefährtin wurde, und Gaurī, die Goldene, die Geliebte von Śiva. Dann geschah das Übliche. Wie so oft erscheint da ein Asura oder Dānava, der zu ehrgeizig wird. Asuras und Dānavas gehörten in der Vorzeit zu den respektablen Götterfamilien, wurden aber mit dem Beginn des modernen Hinduismus in dämonische Gegen-Götter verwandelt. Wie die Götter (Devas) hat das Volk der Dämonen den Wunsch nach Befreiung, und manchmal nehmen sie die spirituelle Disziplin sehr ernst. Dies war der Fall bei den Halāhalas, einer besonders ehrgeizigen Gruppe von Dānavas. Sie trieben die Askese bis ins Extreme, sie übten sich in Beschränkungen, sie praktizierten Tag und Nacht hindurch, und schließlich musste Brahmā, der Schöpfer, ihnen spirituelle Kräfte gewähren. Was keine besonders weise Idee war. Brahmā ist allerdings bekannt für unbedachte Taten, egal, wie oft sie die Götter in Schwierigkeiten bringen. Die Halāhalas sagten Brahmā ‘Danke!’ und machten sich auf, das Universum zu erobern. Bald beherrschten sie die drei Welten des Himmels, der Erde und der Unterwelt, sie erstürmten sogar den Berg Kailāsa, stürzten Śiva und besetzten die Regionen in der Unterwelt. Angesichts solcher Katastrophen rüsteten sich Viṣṇu und Śiva zum Krieg. Brahmā tat nichts dergleichen. Er lehnte sich lediglich zurück und hoffte, dass die Anderen die Dinge schon in Ordnung bringen würden. Und die Götter taten es. Viṣṇu zog in Begleitung seiner himmlischen Truppen in die Schlacht und Śiva ebenso, dessen Truppen nicht ganz so himmlisch waren. Der Krieg dauerte 60.000 Jahre. Als der letzte Halāhala in die Flucht geschlagen war, kehrten die Götter müde, erschöpft und angeschlagen zu ihren Gemahlinnen zurück. Sie nahmen ihre Rüstungen ab, legten ihre Waffen beiseite, nahmen ein Bad und einen guten Trunk und begannen zu prahlen. ‘Wir haben sie geschlagen’, verkündete Viṣṇu. ‘Wir haben sie völlig vernichtet!’ erklärte Śiva. ‘In allen Welten kann niemand gegen uns bestehen!’

‘Keiner von euch bringt ohne uns irgendetwas zustande!’ erwiderten die Gemahlinnen. ‘Wer gab euch die Kraft zu kämpfen? Wer könnte je ohne Śakti kämpfen?’ ‘Nun kommt schon’, sagten die Götter. ‘Wir haben das doch ganz gut erledigt, oder?’ Die Göttinnen brachen in Gelächter aus. ‘Sicher’, erwiderten die Devīs, ‘und nun werdet ihr erfahren, wie weit ihr ohne uns kommt.’

Und ohne ein weiteres Wort verschwanden Lakṣmī und Gaurī.

Die Götter waren sprachlos. Sie begannen zu weinen. Sie beweinten ihren Verlust, sie verloren ihre göttliche Ausstrahlung, sie taumelten wie Verrückte durch die Welt. Ihre Kraft (Śakti) verschwand und damit auch ihre Funktion im Universum. Als Brahmā dies sah, wurde er sehr besorgt. Er wusste, dass in nicht allzu langer Zeit ein weiterer Haufen von Dānavas erscheinen würde, und er wusste noch besser, dass er, allein auf sich gestellt, keine Chance gegen sie hätte. In seiner Furcht schloss er die Augen, wandte sich nach Innen und sank hinab in den heiligen, leeren Raum des Herzens. In der alles erschaffenden Höhle der Absoluten Realität erfuhr er, dass die Höchste Energie (Parāśakti) wütend auf die Götter war und ihren Segen von ihnen genommen hatte. Und Brahmā wurde klar, dass er für drei arbeiten musste. Wenn Viṣṇu verrückt und Śiva verwirrt war, musste er deren Ämter als Bewahrer und Zerstörer übernehmen – und, als Schöpfungsgott, lag ihm das überhaupt nicht. Die anderen Götter waren genauso erschüttert. Dann lud der uralte Gott Dakṣa die Gottheiten, Seher und himmlischen Asketen zu einem Beschwichtigungsritus ein. Sie gingen zu den Hängen des Himalaya und sangen 100.000 Jahre lang ‘Hrīṁ’, bis die höchste Göttin erschien. Parāśakti manifestierte sich in ihren Herzen in Form von Sein, Intelligenz und Glück. Sie hielt die Schlinge und den Elefantentreibstock; ihre anderen beiden Hände beschrieben die Zeichen, die Furcht vertreiben und Segen spenden. Die Götter und Weisen priesen sie, und endlich antwortete sie auf ihre Sorgen.

‘Hört’, sprach die Göttin, die in der Form von Mahāmāyā/Bhuvaneśvarī erschienen war, ‘der Wahnsinn der Götter wird bald vergehen. Lakṣmī wird wiederkehren, wenn der Milchozean gebuttert wird, sie wird mit dem Elixier der Unsterblichkeit wieder entstehen. Gaurī wird bald wiedergeboren, und es wird in Dakṣas Familie sein.‘ Die Versammlung war begeistert, dies zu hören, vor allem der alte Dakṣa, der in den vedischen Zeiten ein Hauptgott gewesen war, dessen Bedeutung aber im Laufe der Jahre stark verblasst war.

Nun ging der Seher Durvāsā eines Tages zum Fluss Jambū, um zu meditieren. Vielleicht war es kein Glückstag. Er sah die höchste Śakti auf der Flussbank. Um seine Sinne unter Kontrolle zu halten (war die Göttin nackt?), rezitierte er ihr Bīja ‘Hrīṁ’, und dies gefiel der Göttin. Sie näherte sich dem Seher und gab ihm eine Girlande aus Jasmin, so süß, dass zahlreiche Bienen um die Blüten schwärmten. In seinem Glück legte sich der Seher die Girlande auf den Kopf und ging, Dakṣa zu besuchen. ‘Was für eine wunderbare Girlande ist das?’ fragte Dakṣa. ‘Möchtest Du sie haben?’ erwiderte Durvāsā großzügiger als für ihn gut war. ‘Alles in den drei Welten mag einem gegeben werden, der Śakti ergeben ist.’ ‘Ich nehme sie mit Freuden an’, sagte Dakṣa. Er nahm die Blüten und legte sie auf sein Kopfkissen. In jener Nacht duftete der Jasmin so süß, dass der alte Gott nicht schlafen konnte. Begehren ergriff ihn, Hitze und Sehnsucht. Er wälzte sich auf seinem Lager umher, der Schlaf entfleuchte, und schließlich erhob er sich und hatte Verkehr. Bald darauf gebar Dakṣas Frau eine Tochter. Alle Götter ließen Blüten vom Himmel herab regnen, die Sonne schien hell, und die Flüsse begannen wieder zu fließen. Das Mädchen wurde Satī (die Tugendhafte) genannt, und ihre Wesensart war die des höchsten Brahman (Allbewusstsein) und der Wahrheit selbst.

Satī wuchs heran, und bald war sie alt genug, um Śiva zu heiraten. Der bloße Gedanke daran machte Dakṣa wahnsinnig. Er wollte seine Tochter nicht hergeben, er wollte nicht, dass die inkarnierte Göttin sein Haus verließ, und das Letzte, was er wollte, war, sie mit einem Gott zu verheiraten, der nackt herumlief, Dope rauchte und Askese auf Bergen und in Dschungeln übte, wo keine vernünftige Person jemals sein wollte. Śiva, der Unreine, der Schädelträger, der irre Tänzer am Rande der Wirklichkeit. Dakṣa hasste Śiva, er hasste den Gedanken daran, dass seine Tochter ihn verlassen würde, aber im Grunde konnte er nichts dagegen tun. So wurde Śiva trotz manch wütender Debatte an Dakṣas Hof eingeladen. Dort heiratete der mit Asche beschmierte Gott der Asketen die schöne Satī, dann gingen die beiden und bezogen ihr Heim auf den höchsten Bergen. Manche sagen, sie machten 100.000 Jahre lang Liebe.

Eines Tages erfuhr Satī, dass ihr Vater ein großes Fest ausrichtete. Alle Götter waren eingeladen, die Gandharvas würden singen, die Apsarase würden tanzen, und es würde Trinken, Spaß und Belustigung geben. Jede wichtige Gottheit war eingeladen, außer Śiva und ihr selbst. Nun war Satī aber ganz und gar nicht froh darüber, so übergangen zu werden. Sie war immer noch verärgert, weil ihr Vater so ein Problem aus ihrer Hochzeit gemacht hatte, und nun noch ärgerlicher, weil er ihren Mann und sie so kränkte. ‘Ich werde zu diesem Fest gehen’, erklärte Satī, ‘ob wir nun eingeladen sind oder nicht.’

‘Ist es das wert?’ erwiderte Śiva, der sich im Dschungel wohler fühlte als in der gehobenen Gesellschaft. ‘Warum bleiben wir nicht einfach zu Hause und machen es uns schön?’

‘Wir werden hingehen!’ schrie Satī. ‘Und wenn Du nicht mitkommst, dann gehe ich allein! Ich werde meinem Vater schon zeigen, was ich von ihm halte!’

‘Du bringst Dich in Schwierigkeiten’, sagte Śiva voraus. ‘In Deiner Stimmung wird es Schwierigkeiten für alle geben.’

‘Ich werde hingehen’, erklärte Satī, ‘ob es Dir gefällt oder nicht.’

Und so geschah es. Es war tatsächlich ein schlechter Tag, als Satī zum Haus ihres Vaters kam, ihr Gesicht rot vor Wut. Dakṣa hatte schon so etwas erwartet. Als er erfuhr, dass seine Tochter gekommen war, weigerte er sich, sie zu begrüßen und ihr Ehre zu bezeigen. Das war ein Fehler.

In ihrer Wut verwandelte sich Satī in Kālī. Ihr Antlitz wurde schwarz, sie verfluchte ihren Vater, das Fest und die Opfergaben, und zuletzt verbrannte sie sich selbst in yogīschem Feuer. Sie verschloss die neun Tore ihres Körpers, ihr Geist wurde zu Feuer, ihr Körper brach zusammen, und ihr befreiter Geist entschwebte. Dann betrat Śiva die Szene. Als er seine Frau tot sah, durchfuhr ihn rasender Zorn und manifestierte Dämonen, Monster und böse Geister. Kreischend vor Freude fielen sie über den heiligen Boden her. Sieh Śiva in seiner Wut! Die Gäste schrien, als ihre Opfer zerstört, verbrannt, zertrampelt, ausgelöscht, geschändet wurden, und Dämonen auf den Tischen tanzten. Mit einem Schlag enthauptete Śiva den Vater seiner Braut. Er nahm den Kopf einer Opferziege und steckte ihn auf Dakṣas Hals, so dass Dakṣa von jenem Tage an so aussieht wie der Bock, der er wirklich war. Dann wurde das Heiligtum zerstört, ganz und gar zerstört, und nichts blieb, wie es war. Und Śiva hob den Körper seiner Frau auf. Ihre Leiche tragend, taumelte er vom Ort der Verwüstung und Vernichtung fort und kehrte in die Einsamkeit der Berge zurück.

Großes Übel befiel die Welt. Wie jemand, der von Sinnen, sprachlos und wahnsinnig ist, ging Śiva in Einsamkeit dahin, den toten Leib seiner Gefährtin auf den Schultern. Zwischen den frostigen Gipfeln der höchsten Berge, entlang der eisverkrusteten Ränder der größten Flüsse und in der Dunkelheit des Bergwaldes, zwischen Kiefern, Fichten und Rhododendron. Wo immer er ging, fielen seine Tränen nieder, und er fand keinen Ort, um den Körper seiner Frau zur Ruhe zu betten.

Bald begannen sich die Götter zu sorgen. Wenn Śiva weg war, was würde nun aus ihnen allen werden? Götter haben Verpflichtungen; sie müssen die Gebete ihrer Verehrer anhören, sie müssen Opfergaben entgegennehmen und denjenigen, deren Karman reif ist, Glück und Befreiung gewähren. Sie müssen die Ordnung der Welt erhalten und die dämonischen Asuras unter Kontrolle halten. Viṣṇu allein war zu der Arbeit nicht imstande, und Brahmā konnte nur wenig Beistand bieten. So gingen die Götter zu Śiva und baten ihn, den Körper seiner Frau zurückzulassen. Doch Śiva war so vom Kummer überwältigt, dass er sie nicht verstehen konnte. Er wollte nicht wahrhaben, dass seine Frau tot war und verweste, er kümmerte sich nicht um seine Verehrer oder um die kosmische Ordnung, noch wollte er den Devas zuhören.

So schmiedeten die Götter einen klugen Plan. Wenn Śiva jeden Tag umherwanderte, die Leiche von Satī auf seinem Rücken, saß Viṣṇu im Hinterhalt. Wann immer der Gott des Tanzes von Tränen überwältigt wurde, warf Viṣṇu sein Cakra. Der Diskus jagte schneller als ein abgeschossener Pfeil durch die Luft, schneller als ein Lichtstrahl, und schnitt ein Glied von Satīs Leiche ab. So wanderte Śiva, aber mit jedem Tag wurde seine Last leichter. Tag für Tag zog er seine Runde durch Indien, und jeden Tag fiel ein Teil der Göttin ab und in Vergessenheit. Das Gesicht der Göttin fiel auf Kāśī, die Yoni auf Kāmarūpa, ihre Füße auf Devīkūṭa, ihre Hüften auf Uḍḍīyāna; in 108 Teile wurde ihr Körper zertrennt. Jeder Teil der Göttin wurde zu einem geweihten Ort (Pīṭha), einer Stätte der Verehrung, einem Sitz der Macht, und einem Pilgerziel, an dem sich Bewusstsein und Energie manifestieren. Schließlich wurde Śivas Schritt wieder fest, und sein Blick klärte sich. Er sah das weite Land Indiens unter seinen Füßen, die majestätischen schneebedeckten Berge im Norden, die ockerfarbenen Wüsten im Westen, die Dschungel und Sümpfe im Osten und den funkelnden blauen Ozean im Süden, wo Inseln wie Smaragde lagen und Wale in den Wellen spielten. Śiva hielt inne und staunte. Der Bann war gebrochen, Satī war gegangen, aber überall im Land waren heilige Stätten aufgetaucht. Wo immer ein Teil von Satī herabgefallen war, lud ein Pīṭha die Pilger, Einheimischen und Asketen zur Verehrung der Göttin ein, die ganz Indien geworden war. Man sagt, dass 108 heilige Stätten aus den Teilen von Satī geboren wurden, doch für diejenigen, die Augen haben, um zu sehen, erstreckt sich die Göttin über das ganze Land. Satī, weit davon entfernt, tot zu sein, war zur Gänze der Welt geworden.

Ewigkeiten vergingen. Dynastien begannen und endeten, große Königreiche entstanden und fielen wieder der Vergessenheit anheim, Asuras und Devas bekämpften sich, und das Leben ging weiter wie immer. Śiva, an Einsamkeit gewöhnt, ging oft in die großen Berge, um die kalte frische Luft zu genießen, die funkelnde diamantene Schönheit der Schneefelder, und das sanfte Wachstum sich wiegender Birken in Höhen, in die nur wenige Menschen gingen. Hier im Land der Moschushirsche, Bergziegen und Schneeleoparden fand der Herr der Asketen seinen inneren Frieden. Wann immer er konnte, stieg Śiva auf seine geliebten Höhen, um die Welt und sich selbst zu vergessen. Nun hat der Himalaya einen König, den Herrn der Berge Himavat (Schneeberg). Er ist der Herrscher der Höhen und der großzügige Spender von Wasser. Von seinem Hof entspringen die großen Flüsse – Flüsse, die den Bewohnern der Ebenen Leben und Nahrung spenden. Und Himavat hatte eine Tochter. Ihr Name war Pārvatī (Berggeborene), und anders als die meisten Götter und Göttinnen liebte sie lange Wanderungen durch einsame Täler und auf Berggipfel. Eines Tages traf Pārvatī Śiva. Der Herr der Asketen saß auf einem Tigerfell, nackt bis auf die Perlenschnüre und Schlangen, die um seinen Hals und Arme geschlungen waren, seine halbgeschlossenen Augen erfüllt von der Weisheit des Unbeschreiblichen. Pārvatī sah Śiva und fühlte, wie ihr Geist in Stücke brach. Vor langer, langer Zeit war sie Gaurī gewesen, dann Satī, und die Erinnerung brach in ihr Bewusstsein wie die Lawinen, die im Sommer die Hänge herabstürzen. Scheu näherte sie sich Śiva und sprach ihn an. Śiva war jedoch weit außerhalb seiner selbst und hörte sie nicht. Pārvatī sprach noch einmal, sie kam näher, sie berührte den Asketen, und noch immer konnte sie seine Trance nicht unterbrechen. Śiva blieb unbeweglich wie eine Säule aus Stein, unaufmerksam, mit dem abwesenden Ausdruck eines Wesens, das nach innen gewandt ist. Pārvatī gab jedoch nicht auf. Die Tochter der Felsen sandte einen Ruf, ein Gebet an Kāma (Begierde), den Gott der Lust, Liebe und des Verlangens, jener alte Wesenheit, die die Schöpfung selbst hervorgebracht hatte. Kāma erschien sofort und lachte. Hier saß der Herr der Asketen, nicht ahnend des Schicksals, das Karman für ihn bestimmte. Was für ein Ziel! Das war genau die Art von Spaß, die Kāma suchte. Schnell erhob er seinen Bogen aus Blumen. Er zielte mit den fünf Pfeilen der Sinne. Er murmelte einen Mantra und schoss.

In diesem Moment erwachte Śiva. Sein drittes Auge der Absoluten Wirklichkeit öffnete sich, das Auge, das Ignoranz, Verwirrung und Verblendung zerstört. Das Feuer der Wahrheit ließ Bogen und Pfeile in Flammen aufgehen. Sein Blick traf Kāma, und Kāma sagte ‘Autsch!’ und löste sich auf. Wie ein feiner Ascheregen rieselte der Gott des Verlangens und der Lust auf den Boden und war nicht mehr.

Dann sah Śiva Satī, und als ihre Augen sich begegneten, kehrte die Erinnerung zurück. Sie erkannten sich, und in diesem zeitlosen Moment hielt die Welt den Atem an. Dann erschienen die anderen Götter. Götter sind normalerweise neugierig, und wenn etwas Ungewöhnliches geschieht, sind sie gern dabei, und wenn auch nur, um zu lachen. Der Anblick von Śivas und Pārvatīs Wiederkennen – ja, das war eine gute Neuigkeit! Aber was war das? Was war das für ein jämmerlicher Aschenhaufen auf dem Boden? Die Götter erkannten es, und Tränen begannen aus ihren Augen zu fließen. Hier war die Asche des Verlangens, der Lust und der Liebe. Vergangen war der Gott, dessen niemals endender Charme das Universum in Bewegung gehalten hatte. Rati (Wollust), seine Frau, kam zuerst wieder zu Sinnen. ‘Du hast ihn umgebracht!’ schrie sie Śiva an.