- -

- 100%

- +

‘Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, wer er war’, erwiderte der Gott der Asketen. ‘Das war nur ein Unfall …’

‘Na gut, dann lass ihn wieder auferstehen’, erwiderte Rati, und die anderen Götter stimmten zu, da sie sich vor einer öden, langweiligen Welt ohne Verlangen und Lust grausten. Śiva zuckte die Schultern. Er richtete seinen Blick auf den Aschenhaufen und ließ die Illusion der Begierde in die Welt zurückkehren. Und Kāma erhob sich, wiedergeboren aus der Asche der Enttäuschung und dem Blick des Allsehenden. Aus Śivas Ojas (Vitalität) wurde Kāma wiedergeboren, vibrierend vor Leben und froh, die Welt erneut zu umarmen. Und Kāma lachte. Von allen Göttern wusste er am besten, was jetzt kommen würde. Śiva sah Pārvatī an, und Pārvatī sah Śiva an, ihre Augen trafen sich, und Verlangen erwuchs zwischen ihnen. Als die Götter gingen, umarmten sich die beiden immer noch. Sie hatten die Ewigkeit, um sich zu vereinigen.

Anmerkung für Neugierige:

Diese Geschichte gehört zum Kern des tantrischen Mythos. Sie taucht in zahlreichen Versionen auf. In dieser vereinfachten Version habe ich Elemente aus verschiedenen Quellen vermischt, hauptsächlich aus dem DBh (7,29-31). Bevor Du in diesem Buch weiterliest, lies die Geschichte noch einmal. Dann erzähle die Geschichte ein paar Mal Dir selbst, und später allen, die freiwillig zuhören. Dies ist eine wunderschöne Tranceübung. Bei jeder Wiederholung wird die Geschichte lebendiger werden. Gib der Geschichte Leben, mach Dir große, bunte Bilder, füge Details hinzu und lege starke Gefühle hinein. Gute Geschichten brauchen ehrliche, intensive Gefühle, klares Denken und (wenn möglich) einfache Sätze. Wenn Du die Geschichte lebendig werden lässt, wirst Du feststellen, dass sie einen Zauber bewirkt. Dies ist die Geschichte einer Initiation, und Du kannst sie zu Deiner machen.

Kapitel 2

Vor dem Tantra

Lass mich Dich zu einer Reise durch die Zeit einladen. Es ist auch eine Reise durch die vereinfachte Fiktion, die die Leute Geschichte nennen, und eine Reise durch die Möglichkeiten des Glaubens und religiösen Verhaltens. Zugegeben, manche Leser werden jetzt fragen, warum wir nicht sofort mit Kālī loslegen. Das wäre machbar. Das Ergebnis wäre ein wesentlich kürzeres Buch, welches voll von Gelegenheiten für Missverständnisse wäre. Denn dummerweise kann man die Götter einer Kultur nicht verstehen, ohne vorher eben diese Kultur intensiv kennen zu lernen. Und genau hier beginnt der Tanz von Lakṣmī. Wo Kālī Befreiung bringt, offenbart Lakṣmī die Freude, Fülle und Schönheit der ganzen Welt. Die beiden gehören eng zusammen; und eine ist ohne die andere nicht zu verstehen. Und deshalb beginnen wir, indem wir Tantra ganz allgemein kontextualisieren. Die Wurzeln von Tantra reichen sehr tief. Daher beginnen wir mit dem Anfang der indischen Geschichte. Wenige Länder bieten ein solch reichhaltiges Feld der religiösen Entwicklung wie das alte Indien. Nun magst Du mit dem Thema gut vertraut sein, die Veden gelesen haben, die wesentlichen Upaniṣaden kennen und ein gutes Grundlagenwissen der Literatur des frühen Hinduismus haben. Wenn das nicht der Fall ist, wird etwas Hintergrund hilfreich sein. Das folgende Kapitel bietet eine stark vereinfachte Darstellung der religiösen Entwicklung im alten Indien bis zur Mitte des 1. Jahrtausends u.Z., als die ersten bekannten Werke der tantrischen Literatur verfasst wurden. Tantra tauchte nicht aus einem Vakuum auf. Es fiel nicht fertig vom Himmel. Jeder Erneuerer, egal wie innovativ und originell, baut auf dem auf, was frühere Erneuerer erschufen. Erneuerung kann kreative Neuerfindung bedeuten. Sie kann Anpassung, Neuinterpretation und Kombination mit neuen Zutaten bedeuten, und meist beinhaltet sie eine Menge Synkretismus und bedarf des Muts zur Originalität. Es gab hunderte von tantrischen ‚Schulen‘ (wenn ich diesen irreführenden Ausdruck verwenden darf) im Laufe der Geschichte, von denen die meisten heute ausgestorben sind, und jede von ihnen nahm ihren Anfang, als ein paar unzufriedene Leute beschlossen, die Sache zu verbessern. Selbst diejenigen, die eine Tradition ablehnen, reagieren auf sie. Die Geschichte von Magie und Religion ist nicht nur eine Geschichte von Traditionen, sondern auch von kreativer neuer Erfindung und Erkenntnis. In den nächsten Seiten lernst Du die Materialien kennen, aus denen Tantra gewoben wurde. Du wirst auch die Philosophien finden, die die Tantriker aus dem einen oder anderen Grund ablehnten, und Einsicht in die menschliche Suche nach Kontakt und Einheit mit dem Göttlichen bekommen. Für alle anspruchsvollen Leser möchte ich hinzufügen, dass die nächsten Seiten nur eine kurze, simple Zusammenfassung bieten. Ich musste eine Menge faszinierendes Material auslassen und das Komplexe vereinfachen: Kurz gesagt, gibt es hier viele Halbfakten und Fehldarstellungen. Um diese offensichtlichen Mängel zu beheben, bitte ich Dich, Deine eigenen Recherchen anzustellen. Verallgemeinerungen sind Lügen, und wenn man mehrere tausend Jahre höchst komplexer Aktivitäten auf ein paar Seiten kondensieren muss, werden das Einzigartige, das Ungewöhnliche und Ausnahmen von den Regeln leicht übersehen. Es gibt Ausnahmen, erinnere Dich daran – indische Religionen sind voll davon. Aus Platzgründen kann ich auch nicht für jedes kleine Detail Quellen angeben. Im Allgemeinen halte ich mich an Glasenapp (1958), Gonda (1960) und Franz (1991). Wenn nicht anders angegeben, sind Zitate aus dem Ṛg Veda (ṚV) nach Griffiths Übersetzung angeführt und Zitate aus dem Atharva Veda nach Whitneys Wiedergabe. Die Upaniṣaden sind nach Radhakrishnans Übersetzung zitiert.

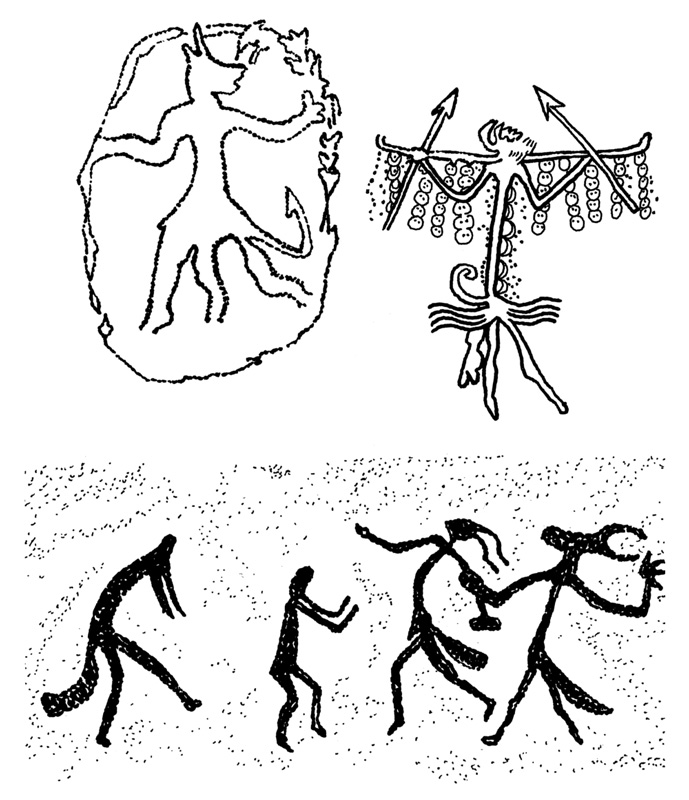

Bild 3

Mesolithische Felskunst.

Oben rechts und links: Zwei Darstellungen aus Pachmarhi, Madhya Pradesh. Das linke Bild ist ein tierisch-menschlicher Tänzer, vielleicht ein gestaltwandelnder Zauberer, die Figur auf der rechten Seite trägt eine erstaunliche Vorrichtung aus Schädeln und ein Lendentuch aus Tierfell; vielleicht ein früher Ahne der Schädel tragenden Gottheiten.

Unten: Ritual oder Tanz mit Gestaltwandlern, Bhimbetka, Madhya Pradesh.

Nach Mode und Chandra.

Das Industal

Als die Ruinen der großen Städte der Industalkultur (auch Harappa-Kultur genannt) entdeckt wurden, führten sie zu einer kreativen Neuinterpretation der Geschichte. Die lange vorherrschende Annahme, dass die indoeuropäischen Eroberer (Ārya) die erste Hochkultur in Indien geschaffen hätten, musste aufgegeben werden. Im Industal und auch in bemerkenswerten Entfernungen von diesem wurde große Städte ausgegraben, von denen jede aus sonnengetrockneten oder gebrannten Ziegeln gebaut war und aus systematisch angelegten langen, geraden Straßen und Gebäuden bestand. Diese Städte schienen zu perfekt, um das Ergebnis einer lokalen Entwicklung zu sein. Sie waren nicht organisch gewachsen, sondern ausgesprochen planvoll angelegt. Folglich wurde ihr Ursprung anderswo vermutet.

Dieses Anderswo erwies sich als Mesopotamien. Nach der derzeitigen Meinung kam das so: die mesopotamischen Obed- und Halaf-Kulturen dehnten sich im sechsten und fünften Jahrtausend v.u.Z. ostwärts aus, in einer Migrationsbewegung, die den größten Teil des Iran und des südlichen Turkmenistan abdeckte und den Indus um das vierte Jahrtausend v.u.Z. erreichte. Diese Migranten hatten eine hochentwickelte Landwirtschaft und eine gute Vorstellung davon, wie man Siedlungen und Städte baute. Sie taten das an vielen Orten und verwendeten immer eine recht ähnliche Architektur und Technologie. Soweit zum allgemeinen Forschungsstand. Es gibt aber, gerade unter patriotischen indischen Forschern, viele, die es bevorzugen würden, dass die Induskultur eine einheimische Entwicklung war. Nach deren Ansicht entwickelten die Industal-Bewohner ihre Kultur selbstständig, wobei sie allerdings in regem Handelskontakt mit Mesopotamien standen. Zu einer städtischen Hochkultur kam es um die Mitte des dritten Jahrtausends v.u.Z. Hinzu kamen eine Vielzahl damit verbundener Siedlungen und Fundorte, von denen bisher weit über tausend entdeckt wurden.

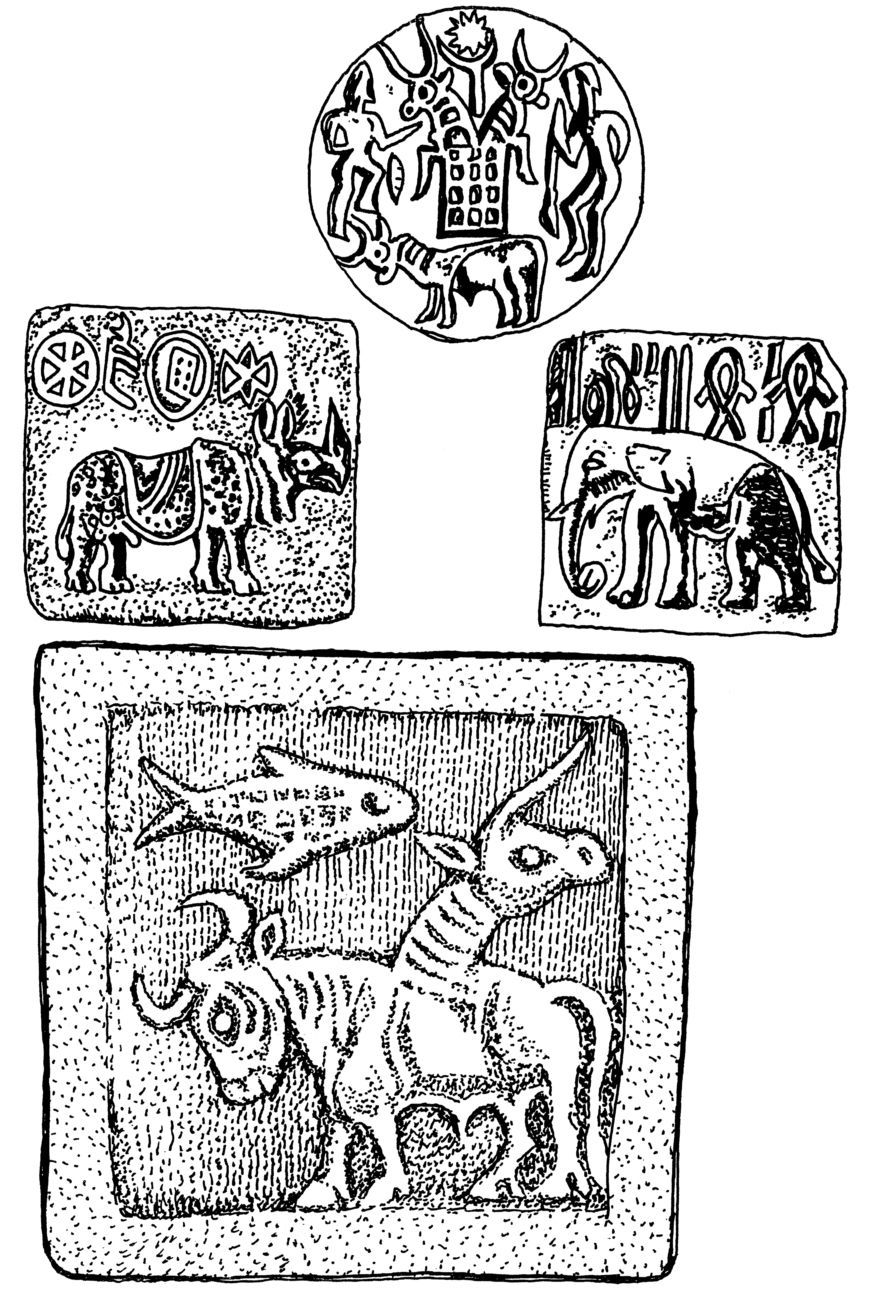

Bild 4

Induskultur, Siegel (nicht Maßstabsretreu)

Oben: Ritualszene. Hergestellt von den Indusleuten, exportiert. Entdeckt auf Failaka, einer Insel nahe Kuwait.

Mitte links: Nashorn. Mohenjo Daro, 3,85 x 3,85 cm.

Mitte rechts: Elefant, Mohenjo Daro, 2,58 x 2,63 cm.

Unten: Stier/Wildrind mit Fisch, Gipsabdruck eines Siegels in Mohenjo Daro.

Zunächst erklärten die Gelehrten des frühen zwanzigsten Jahrhunderts den hohen kulturellen Standard als ein Ergebnis der mesopotamischen Migration. Immerhin hatten Sumer (und übrigens auch Elam, im iranischen Hochland) zu diesem Zeitpunkt die größten Metropolen der Welt aufzuweisen. Diese Theorie wurde durch den Beweis eines lebhaften Handels mit Sumer erhärtet. Güter aus dem Industal wurden ins moderne Dilmun und von da aus nach Mesopotamien transportiert. Im dritten Jahrtausend v.u.Z. waren die Sumerer sehr in den Seehandel involviert. Regelmäßig verließen große Handelsschiffe die Häfen am Persischen Golf, um nach Oman, Äthiopien und eben ostwärts nach Indien zu segeln. Die Sumerer erwähnten diesen Handel in ihren Aufzeichnungen ab ca. 2500 v.u.Z. und nannten das Industal das Land Meluhha. Es gibt sogar fein gravierte sumerische Rollsiegel, die Botschafter aus Meluhha zeigen. Entlang der Handelsroute fand sich eine Anzahl von Gewichten, Schmuckstücken und charakteristischen Töpferwaren. Die Indusleute hatten exzellente technische Fertigkeiten und produzierten eine bemerkenswerte Menge Schmuck für den mesopotamischen Markt. Sie verarbeiteten Gold und Kupfer, aber auch Muscheln, Lapislazuli, Achat und Karneol, die sie schnitten, polierten und mit Gravierungen verzierten.

All diese Materialien waren im fernen Sumer, einem Land, das weder über Bodenschätze noch sonstige natürlichen Ressourcen verfügte, extrem wertvoll. Andererseits war Sumer für seine Getreideüberschüsse und seine feinen Textilien berühmt. Auch das Knowhow der Sumerer, die als erste (bekannte) Kultur eine fortgeschrittene Mathematik, Wirtschaft, Bewässerungstechnologie und Bürokratie entwickelten, könnte die Industalbewohner interessiert haben. So erschien es eine Zeitlang als gesichert, die Industalbewohner als entfernte Verwandte der Sumerer zu betrachten. Doch so einfach sind die Dinge praktisch nie. Zunächst einmal waren die Angehörigen der Obed- und Halaf-Kulturen, welche nach ihrer langen Wanderung im Industal Fuß fassten, keine Sumerer, sondern mit deren Vorgängerkulturen in Mesopotamien verwandt.

Zum anderen war die Bevölkerung, die so einfach als Sumerer bezeichnet wird, zu diesem Zeitpunkt längst eine komplexe Mischung unterschiedlichster Ethnien. Hinzu kommt, dass die neu eingewanderten Migranten im Industal eine weit ältere Bevölkerung vorfanden. Besiedelt wurde das Industal bereits im Mesolithikum, was in diesem Fall das 8. Jahrtausend v.u.Z. bedeutet. In Mergarh schlossen sich die Jäger und Sammler bereits um das 7. Jahrtausend v.u.Z. der Neolithischen Revolution an und wurden zu Bauern. Aus dieser Zeit gibt es Belege für aus Ziegeln gebaute Siedlungen, die Kultivierung von Gerste (Weizen kam später) und die ersten extrem groben menschlichen Figurinen aus ungebranntem Ton. Diese Figurinen stellen üblicherweise sitzende Menschen dar, sie sind aber so primitiv, dass weder Geschlecht noch gesellschaftlicher Status oder Kleidung zu erkennen sind. Einige von ihnen sehen überhaupt kaum menschlich aus. Auf dieser Kulturstufe waren die Menschen noch stark von der Jagd abhängig und die Haustiere ähnelten noch sehr ihren Wildformen. Im Laufe des nächsten Jahrtausends wurde die Rinderzucht zur Grundlage der Gesellschaft, während die Jagd zunehmend an Bedeutung verlor.

Die Siedlungen wuchsen, und der Bestand an wilden Tieren nahm rasch ab. Als die mesopotamischen Migranten eintrafen, begegneten sie einer altansässigen Gesellschaft, die die Grundlagen des bäuerlichen Lebens gründlich beherrschte. Deshalb wird die Induskultur heute meist als eine Mischung aus mesopotamischen Einwanderern und einheimischen Bauern betrachtet, was sowohl die Ähnlichkeit mit den Sumerern erklärt als auch den einzigartigen Charakter der Induskultur. Wie üblich lohnt es sich, einen Blick auf die neuere Forschung zu werfen. Die ersten Ausgrabungen konzentrierten sich auf die berühmten Städte Harappa und Mohenjo-Daro und führten zu der Annahme, dass diese die Hauptstädte einer Kultur waren, die gut organisiert, entwickelt, standardisiert und äußerst langweilig war. Verschiedene Autoritäten erklärten, dass das Industal lange Perioden der Stagnation in Kunst und Handwerk erfahren hat. Dieses Bild musste revidiert werden. Die neueren Ausgrabungen haben gezeigt, dass die Induskultur geografisch größer war als je vermutet und dass es eine Menge einzigartiger lokaler Entwicklungen jenseits des Industals gab. Ganz ähnliche Städte wurden im nordöstlichen Afghanistan entdeckt, an den Ufern des Flusses Oxus zwischen Pakistan und Iran, und nördlich von Bombay. Schätzungen, die auf Ausgrabungen in den 1970ern basieren, sprechen von einem Gebiet von mindestens 750.000 Quadratkilometern; dies ist größer als Pakistan.

Damit ist die Industalkultur geografisch und nach der Bevölkerungszahl größer als die beiden anderen Hochkulturen jener Epoche, Mesopotamien und Ägypten. Doch damit hören die genauen Werte auf. Denn im Gegensatz zu den Mesopotamiern und den Ägyptern sind die Industalbewohner bisher noch reichlich wenig erforscht. Wir haben zum Beispiel keine Ahnung, ob sich die Induskultur über das ganze Gebiet erstreckte oder in einer Reihe von mächtigen Städten isoliert blieb. Wenn es einen Abstand von bis zu tausend Kilometern zwischen der einen und der anderen Großstadt gibt, kann man kaum davon ausgehen, dass die Stadtbevölkerung eine völlige Kontrolle über jeden Bauern und Nomaden dazwischen hatte. Bis zum heutigen Tag bilden die Städte die Hauptquelle unseres Wissens. Sie waren Meisterwerke der Planung und Konstruktion. Viele von ihnen hatten über 50.000 Einwohner. Sie hatten auch den höchsten Sanitärstandard in der gesamten Frühgeschichte des Nahen Ostens.

Von den erhaltenen Häusern war die Mehrzahl mit Brunnen oder einer Frischwasserversorgung ausgestattet; sie hatten auch Abwassersysteme und oft ein Badezimmer. Die Gebäude hatten wahrscheinlich mehrere Stockwerke – Fenster gab es nicht zur Straße, sondern nur zu einem Innenhof. Was wirklich verwirrend ist, ist das Fehlen von repräsentativen Bauten. Es gibt keine Paläste oder Tempel in diesen Städten. Dafür gibt es Belege für große Bäder (?) und öffentliche Plätze. Bäder (d.h. große Wasserbehälter ohne bekannten Zweck) wurden in Mohenjo-Daro und Lothal entdeckt. Große Plattformen aus Ziegeln tauchen vor allem in Mohenjo-Daro, Lothal, Chanhu-Daro, Kot Diji und Harappa auf. Diese Plattformen wurden interpretiert als Versammlungsplätze, Ritualstätten, Fundamente für weitere Gebäude und als eine künstliche Erhöhung in einer Landschaft, die ständig von Überschwemmungen bedroht war. Wenn Du Dir Fotos der Ausgrabungen anschaust, wirst Du den Eindruck bekommen, dass die Industalleute praktisch in einer Wüste lebten. Das ist völlig falsch: das Land war dank der regelmäßigen Überschwemmungen extrem ergiebig und bot große Mengen frischer fruchtbarer Erde. In der Nähe der Flüsse gab es dichte Dschungel, die von Rindern, Tigern, Elefanten, Rhinozerossen, Affen und Krokodilen bevölkert waren.

Die Induskultur erreichte ihren Höhepunkt zwischen 2500 und 1900 v.u.Z. Genau wie die beiden anderen Hochkulturen ihrer Zeit verfügten die Industalbewohner über eine Schrift. Doch diese weicht stark von den anderen ab. Zurzeit gilt die Erfindung einer funktionierenden Schrift (im Gegensatz zur wesentlich früheren Viñca-Schrift, die eher sakralen Zwecken diente) als ein Verdienst der Sumerer. Diese begannen um etwa 3200 v.u.Z. zu schreiben. Die frühesten erhaltenen Texte sind einfach Listen, die der Buchhaltung dienten. Sie wurden von Priestern angefertigt, welche die großen Tempel und deren Manufakturen leiteten.

Da die Tempel in etlichen Stadtstaaten die höchste Macht darstellten, und über den Großteil des Landes verfügten, war die sumerische Buchhaltung alles andere als einfach. Zunächst handelte es sich um einfache Listen von Zahlen, Namen und hübschen Piktogrammen, welche z. B. Rinder oder Schafe bedeuteten. Schon bald darauf folgte die Erkenntnis, dass man nicht nur mit Bildern schreiben kann, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, die Klangform der Bilder zu nutzen. An genau diesem Punkt verwandelt sich eine Ansammlung von Bildern in eine echte Schrift. Das war ein entscheidender Durchbruch, der es ermöglichte, über Themen zu schreiben die nicht als Bilder darstellbar waren. Zwischen ca. 3200 und 3000 v.u.Z. entwickelte sich so ein Schreibsystem, welches immer komplexere Themen darstellen konnte, und dabei immer abstrakter wurde. Wer heute Keilschriftzeichen sieht, würde kaum auf die Idee kommen, dass jedes von ihnen ursprünglich ein Bild war. Als die sumerische Schrift bereits funktional war, wurde die Idee der Schreibkunst von den Ägyptern übernommen. Diese waren allerdings nicht daran interessiert, die Schrift der Sumerer zu kopieren. Sie übernahmen die Prinzipien und Möglichkeiten, gestalteten aber daraus ihre ganz eigene Bilderschrift, welche speziell für ihre Sprache geeignet war und, im Gegensatz zur sumerischen Schrift, keine Vokale darstellt. Das Ergebnis waren viele verschiedene Worte die mit den gleichen Zeichen geschrieben wurden. Für die heutigen Forscher ist das ein deutlicher Nachteil: Übersetzungen der mesopotamischen Literatur sind wesentlich sicherer als es Übersetzungen aus Ägypten jemals sein werden. Im Industal scheint eine ähnliche Entwicklung geschehen zu sein. Die dortige Kultur entwickelte eine eigene Schrift, die auf einzigartigen Symbolen und Bildern basierte. Doch leider ist diese Schrift bis heute nicht entschlüsselt worden.

Ein Teil des Problems ist die relative Seltenheit der Inschriften. Mesopotamische Keilschrift überdauerte die Jahrtausende auf wunderbar haltbaren Tontäfelchen; ägyptische Hieroglyphen auf Steinen, an Bauwerken und in perfekt abgeschlossenen Grabkammern. Ob die Bewohner des Industals auf vergänglichen Materialien schrieben, ist bisher nicht bekannt. Die meisten Texte tauchen auf Siegeln auf. Das sind üblicherweise kleine Objekte aus Steatit, 17 bis 30 mm groß, und es sind durchschnittlich fünf Zeichen sowie Bilder auf jedem Siegel zu finden. Damit wird es wahrscheinlich, dass die Inschriften Namen oder Titel bedeuten, was die Entzifferung extrem schwierig macht. Bis jetzt können sich die Experten noch nicht einmal auf die Anzahl der verschiedenen Zeichen der Indusschrift einigen; Schätzungen reichen von 200 bis 450, je nachdem, ob man separate Zeichenelemente oder Kombinationen zählt. Auf den meisten Siegeln sind, neben der Inschrift, auch Tiere abgebildet. Der große Favorit ist ein Stier, der im Profil mit nur einem Horn zu sehen ist. Ob er ein Einhorn darstellt, wie gerne behauptet wurde, ist unklar. Er ist üblicherweise neben einem mysteriösen Gegenstand zu sehen, der als eine Fahne, ein Ständer, ein Futtertrog und als ein Gerät zum Pressen und Filtern von Soma bezeichnet wurde. Wer kann da noch behaupten, Wissenschaftler hätten keine Phantasie? Rinder wie der Auerochse und das Zebu tauchen auf vielen Siegeln auf, auch Wasserbüffel, Antilope, Rhinozeros und Tiger. Viel seltener sind Bilder von Elefanten und Krokodilen. Es gibt auch einige Fabeltiere wie dreiköpfige Stiere, Tiger mit Hörnern, Antilopen mit Elefantenrüsseln und Menschen mit Tigerköpfen. Abbildungen von Menschen sind die seltensten von allen. Sie zeigen menschliche Gestalten, aber können wir sicher sein, dass es Menschen sind und keine Halbgötter (wie der Held, der zwei Tiger hält, und einem sumerischen Motiv gleicht) oder sogar Gottheiten? Was sollen wir von dem Menschen halten, der auf einem Baum sitzt, angesichts eines Tigers, der unter ihm herumstreicht? Wer identifizierte sich mit einem solchen Bild und machte es zu seinem persönlichen Siegel?

Dies führt zu einem der Rätsel der Induskultur: Woran glaubten diese Leute eigentlich? Bisher ist die Beweislage dafür extrem dünn. Keine Tempel, Kirchen, Schreine und noch nicht einmal Altäre wurden entdeckt. Das Indusvolk könnte zu Hause gebetet haben oder auf den weitläufigen Plattformen, sie könnten rituelle Bäder oder heilige Feuer gehabt haben, aber bisher kann das niemand nachweisen. Es gibt keine Stelen oder großen Statuen von Göttern oder Menschen. Nur sieben steinerne Statuetten wurden bisher entdeckt; sie sind klein und sehen aus, als wären sie nach sumerischen Originalen kopiert. Die Teile sind etwas beschädigt und stellen kniende Menschen dar. Dies lässt den Ausgräbern nur zwei mögliche Quellen, um über religiöse Aktivitäten zu spekulieren. Eine davon sind die Tonfigürchen, die an manchen Orten seit der Neusteinzeit hergestellt wurden. Unter diesen Figürchen finden wir eine große Menge Frauendarstellungen. Und die wurden immer wieder religiös gedeutet. Im frühen zwanzigsten Jahrhundert war der wissenschaftliche Mainstream noch immer fasziniert von der Idee des Matriarchats, und konsequenterweise wurden sie als Beweis für die Verehrung von Göttinnen angesehen. Manche Gelehrten interpretierten sie sogar als Darstellungen einer einzelne große Göttin. Wann immer Wissenschaftler auf weibliche Darstellungen stießen, konnte man sicher sein, dass sie das Matriarchat postulierten, bevor sie anfingen zu denken. Dieser Trend ging bis in die 1960er Jahre. Moderne Forscher sind wesentlich vorsichtiger geworden. Werfen wir einen näheren Blick auf die Statuetten. Heutzutage sind wir froh, eine Ahnung von den verschiedenen Perioden zu haben, in denen Statuetten hergestellt wurden, zumindest an manchen Orten.

Hier erfolgt nun eine kurze Zusammenfassung nach Jarrige (1987 : 95), in Vergessene Städte am Indus. Die erste und zweite Epoche in Mergarh bietet die primitiven Darstellungen der ersten bekannten Siedler; sie ähneln nur entfernt sitzenden menschlichen Wesen, die Beine sind zusammen und ausgestreckt, es gibt keine Arme, Gesichter oder nennenswerte Einzelheiten. Manche Figuren zeigen leichte Wölbungen, die Gürtel oder Halsbänder symbolisieren, einige sind mit rotem Ocker gefärbt. Gleichzeitig taucht roter Ocker bei Bestattungen auf. Besteht hier eine Verbindung der Figuren zu einem (völlig unbekannten) Totenkult? In Epoche 3 verschwinden die menschlichen Figürchen völlig. Sie werden durch tönerne Darstellungen von Stieren ersetzt, manche davon liebevoll verziert. Das klingt nach einer nebensächlichen Umgestaltung, könnte aber auf drastische Veränderungen im religiösen Leben oder auf eine Welle von neuen Einwanderern hindeuten. Epoche 4, ca. 4000 v.u.Z., zeigt eine Wiederkehr der menschlichen Figürchen und einen technischen Durchbruch: Die Figürchen bestehen aus einzelnen Teilen. Hier finden wir weibliche Figuren mit herausragenden Brüsten und einige Versuchen, Haar und Kleidung anzudeuten; sie sind jedoch noch immer grob und sehen nicht sehr verehrungswürdig aus. In Epoche 5 ermöglicht eine neue Tonqualität den Künstlern, feinere Figürchen herzustellen und sie bei höheren Temperaturen zu brennen. Es gibt erste Versuche, Arme und maskenartige Gesichter darzustellen und die Frisur wird höchst ausgefeilt. Dieser Prozess der technischen Verfeinerung hält eine Weile an. Dann in Epoche 7 scheinen einige der Frauen Kinder zu halten (üblicherweise Tonklumpen mit einem Gesicht). Gleichzeitig tauchen männliche Statuetten auf. Sie haben eine andere Körperhaltung und zeigen detaillierte Genitalien. Dies ist ungewöhnlich. Bei den weiblichen Statuetten waren die Brüste üblicherweise deutlich sichtbar, aber die Genitalien nie detailliert dargestellt. Warum war dies bei den Männern der Fall? Mehrere Arten männlicher Frisuren mit Knoten und Zöpfe sind festzustellen. Am Ende dieser Epoche taucht unter den Figürchen ein neuer Typ von Mann mit einem runden kahlen Kopf auf, und ab diesem Zeitpunkt werden die Dinge standardisiert. Die letzte Siedlungsepoche in Mergarh liefert massenhaft produzierte Statuetten in großen Mengen, die meisten von ihnen einheitlich, lieblos und ohne Sorgfalt ausgeführt. Jetzt kommen wir zur großen Frage: waren diese Gegenstände Objekte der Verehrung? Frühe Forscher bezogen sich fast ausschließlich auf die weiblichen Figürchen, und stellten diese gerne als Idole dar. Doch die Realität sieht anders aus. Die meisten Figürchen waren grob, billig und zerbrechlich. Nur wenige davon hätten eine tägliche Handhabung oder einen Transport überstanden. Manche weiblichen Statuetten sehen eher wie Wellensittiche als wie menschliche Wesen aus, ganz zu schweigen von Göttinnen. Sie sind auch oft zerbrochen, beschädigt und gelegentlich verbrannt. Eine ganze Menge von ihnen kam nicht an besonderen Orten zum Vorschein, sondern wurde in Abfallgruben entdeckt.