- -

- 100%

- +

Statuetten – egal, ob ‘Venusfiguren’ des Paläolithikums oder Tonfiguren aus kretischen Gräbern – sollte man nicht automatisch für Objekte der Verehrung halten. Die ägyptischen Pharaonen hatten Abbildungen von Menschen in ihren Gräbern, weil sie im Jenseits von ihnen bedient werden wollten. Die frühen chinesischen Herrscher ließen sich mit Ministern, Frauen, Wachleuten, Kriegern und Lieblingssklaven begraben, in späteren Zeiten waren Statuen ein billigerer Ersatz. Die Kreter hatten grobe Tonfiguren in ihren Gräbern. Diese Figuren waren keine Götter, sie wurden im täglichen Leben nicht verehrt. Frühere Studien über Kreta überschätzten die weiblichen Abbildungen und behaupteten, dass sie alle eine einige große Göttin darstellten. Ein Besuch in jedem kretischen Museum zeigt, dass es sowohl männliche wie weibliche Statuetten gab, von denen die meisten ziemlich schäbig aussehen. Dies reicht nicht aus, um eine Religion zu rekonstruieren. Im alten Sumer war es in Mode, dass Bessergestellte Abbildungen von sich selbst aus Ton oder Stein anfertigen ließen. Diese Abbildungen (oft grob impressionistisch und keineswegs dafür gedacht, eine Ähnlichkeit zu zeigen) wurden in Tempeln und Schreinen aufgestellt. Da das Abbild den Anbeter repräsentierte, war dieser (theoretisch) zu jeder Zeit im Tempel in frommer Andacht, selbst wenn er auf dem Markt feilschte oder sturzbetrunken im Bett lag. Andere Kulturen hatten Statuetten, die abwesende oder verstorbene Familienmitglieder repräsentierten; besonders verbreitet sind solche Bräuche in Westafrika. Wie Du siehst, kann es eine Menge Gründe geben, Statuetten zu fertigen. Diejenigen aus dem Industal sind oft grob und einfach, und wenn sie wirklich Götter darstellen sollten, dann waren jene Götter eindeutig nicht viel wert. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass die vielen menschenähnlichen Statuetten Götter bedeuten sollen, geschweige denn, dass diese allesamt auf eine einzige, monotheistische Urzeitgöttin verweisen. Die Fabel von einem matriarchalischen Industal, das eine große Göttin verehrte, wurde also verworfen. Die Möglichkeit dafür bleibt natürlich bestehen, wie auch viele andere Möglichkeiten, aber die Beweislage ist zu dünn, um irgendetwas zu behaupten.

Dann sind da die Steatitsiegel. Wie Du Dich erinnerst, zeigten die meisten Bilder von Tieren. Eine kleine Anzahl zeigt auch menschliche Gestalten. Anders als bei den anderen großen Zivilisationen des Orients sind solche Bilder selten und haben wenig mit dem täglichen Leben zu tun. Die Sumerer liebten es, gesellschaftliche Ereignisse, höfisches Leben, Arbeit, Feiern, Reisen und die Mythen und Versammlung der Götter darzustellen; die Indusleute mieden solche Themen. Ihre menschlichen Darstellungen könnten Menschen sein oder auch Gottheiten. Manche Figuren haben ausgefeilte Kronen, andere tragen Hörner. Es wurde spekuliert, diese seien Gottheiten. Immerhin haben die Sumerer die Hörnerkrone als Symbol für viele ihrer Hochgötter verwendet, und nach ihnen eine ganze Reihe alter Kulturen des Orients. Doch im Industal begegnen wir solcherart geschmückten Menschen, welche ganz so aussehen, als würden sie Bäume und Pflanzen verehren. Handelt es sich um eine Art von Priesterschaft? Galten die Kulte jener Epoche der Vegetation? Die Verehrung von fantastischen Bäumen und Pflanzen taucht auf mehreren Siegeln auf, und gelegentlich gibt es menschliche Figuren, die zwischen den Bäumen stehen und vielleicht Verehrung empfangen. Sollen wir annehmen, dass die Yakṣas, die Baum- und Pflanzengeister der späteren hinduistischen Mythologie, ihren Ursprung in dieser Epoche haben? Beweisbar ist auch hier nichts, doch möglich ist es allemal. Es gibt auch Bilder, die Götter darzustellen scheinen. Manche von ihnen sind dreiköpfig, sie sitzen mit gekreuzten Beinen zwischen Tieren. Auch hier hat die Phantasie der Forscher zu erstaunlichen Deutungen geführt. Zunächst einmal wurden die Figuren im Schneidersitz gerne als frühe Belege für Yoga gedeutet. Diese Annahme ist, wie White (2011 : 48-59) detailliert darstellt, völlig unhaltbar. Der frühe Yoga kennt keine Sitzhaltungen; diese wurden erst um das dritte bis vierte Jahrhundert unserer Zeit langsam bei Randgruppen populär, und die frühesten Darstellungen sitzender Yogīs erscheinen erst um das sechste Jahrhundert herum, also rund 2500 Jahre nach dem Untergang der Industalkultur. Die dreiköpfigen Figuren wurden auch gerne als frühe Darstellungen des wesentlich späteren Gottes Śiva erklärt, der den Titel Paśupati hat: Herr der Haustiere bzw. Herr der Tiere. Die Tiere umringen die Figur, als wären sie noch nicht domestiziert, also haben wir es vielleicht mit Śivas Vorgänger Rudra zu tun, der tatsächlich auch ein Herr der wilden Wälder und ihrer Tiere ist. Es ist jedoch schwer zu sagen, ob die Figur männlich oder weiblich ist, da alle klaren Geschlechtsmerkmale fehlen. Ein angeblicher Phallus könnte genauso gut ein Teil eines Gürtels sein. Auch die Brustgegend ist nicht eindeutig identifizierbar. Das Thema ist ausgesprochen mehrdeutig: Gottheiten, egal ob männlich oder weiblich, die zwischen Tieren thronen, sind im gesamten Nahen und Mittleren Osten ausgesprochen häufig. Sie werden von der Fachwelt als Herr oder Herrin der Tiere bezeichnet. Früher galten sie als einheitliches Thema; heute werden sie wesentlich vorsichtiger behandelt, denn die Figuren haben ausgesprochen unterschiedliche kulturelle Hintergründe und Funktionen. Wer hier, im Stil der vergleichenden Religionswissenschaften, versucht, alles auf einen simplen Archetypus zu reduzieren, verpasst ungeheuer viel. Damit sind wir so ratlos wie bisher. Die beliebten Verallgemeinerungen der letzten Forschergenerationen sind überholt. Die weiblichen Ton-Statuetten sind nicht unbedingt die (oder eine) große Göttin. Der sitzende Gott ist nicht unbedingt Śiva/Rudra. Wie unbequem für all die Enthusiasten, die sie für einen Beweis einer ‘tantrischen’ Religion der Induskultur halten.

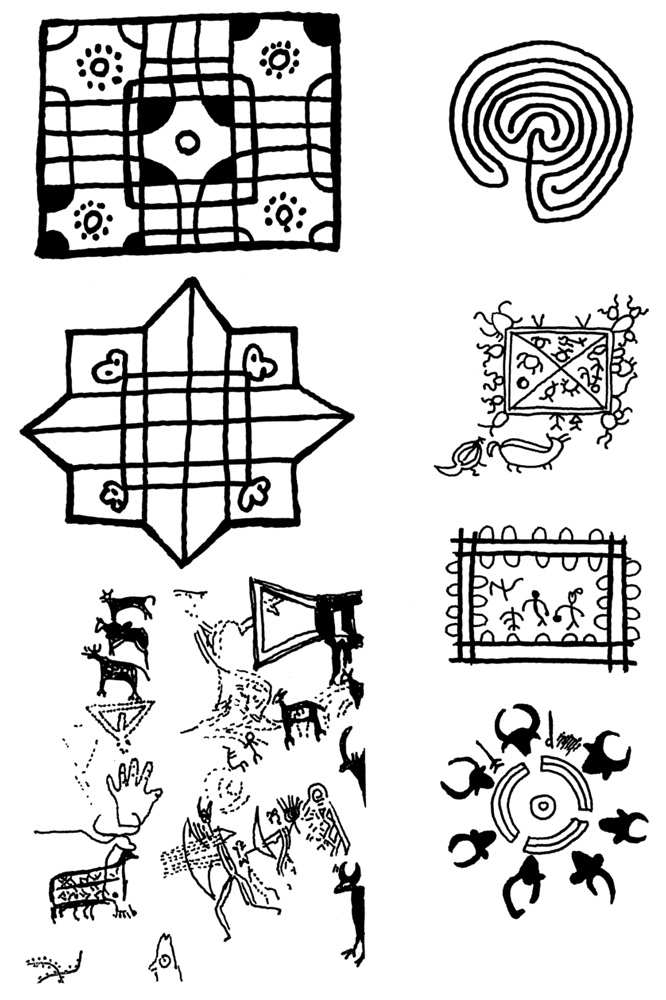

Bild 5

Proto-Yantras in der Felskunst.

Meist prähistorisch (oder schwer zu datieren).

Oben links und Mitte links: Diagramme, Chambal-Tal, Indien.

Oben rechts: Labyrinth, Tikla, Madhya Pradesh.

Mitte rechts: quadratische Diagramme, Kharwai, Raisen, Madhya Pradesh.

Unten links: Mesolithische Bilder von Stieren, Jägern, Pfau, Hand, Fisch (?) und Yoni-Dreieck, Bhimbetka, Madhya Pradesh. Unten rechts: Stierköpfe, Chambal-Tal, Zentralindien.

Wir wissen so wenig über die Bewohner jener Städte, dass jeder Versuch, deren Religion zu definieren, auf Spekulation hinausläuft. Man könnte sogar argumentieren, die Industalleute hätten überhaupt keine Religion gehabt. Das ist, zugegeben, recht unwahrscheinlich, aber auch nicht zu widerlegen. Sollen wir uns eine Reihe von kleinen Haushaltsritualen vorstellen? Oder große Rituale, die keine Spuren hinterlassen haben? Hatten die Städte überhaupt eine gemeinsame Religion? Bedenkt man die enormen Abstände zwischen manchen Städten, ist eine eigenständige Entwicklung fast unvermeidlich. Aus den Städten im östlichen Teil der Kultur (Rājasthān, Haryana und Guyarāt) sind weniger Figürchen überliefert als aus denen im Westen. Waren sie weniger religiös? Gab es hier andere ethnische Gruppen? Und während es schon schwierig ist, Vermutungen über die Bewohner der Städte anzustellen, ist das bei den Dörflern und der Landbevölkerung, die weder Siegel noch Figürchen hatte, noch viel schwieriger. Wir haben also im Industal eine Menge wunderbarer Rätsel, die noch ganze Forschergenerationen beschäftigen werden.

Und wie endete die Industalkultur? In älteren Studien kann man viele Spekulationen darüber finden, wie die gewalttätigen Ārya mit ihren gut ausgebildeten Kriegern und ihren von Pferden gezogenen Streitwagen die Industalbevölkerung vernichteten. Diese Hypothese ist heute komplett überholt. Archäologisch gibt es keinen Beweis für eine solche Kriegführung, geschweige denn von den schrecklichen Massakern, die sich manche Gelehrten vorstellten.

Es stellte sich heraus, dass die Induszivilisation Jahrhunderte vor dem Auftauchen der arischen Migranten endete. Hier wäre es schön, eine genaue Zeitangabe zu geben. Doch diese ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unmöglich. Der Handelskontakt mit Mesopotamien endete in der frühen Alten Babylonischen Periode, also zwischen ca. 2000 und 1800 v.u.Z. Zu dieser Zeit verschob sich auch der Machtschwerpunkt vom südlichen Seeland Sumers nach Mittelmesopotamien, und der Seehandel verlor überhaupt an Bedeutung. Stattdessen belebte sich der Überlandhandel von Stadt zu Stadt, insbesondere nach dem Iran und Zentralasien, und die Handelsbeziehung nördlich in Richtung der heutigen Türkei und westlich zum Mittelmeer. Die Invasion der Ārya wird auf etwa 1500-1200 v.u.Z. datiert. Im Industal begann der Zerfall der großen Metropolen ungefähr um 1900-1800 v.u.Z.; die Hochkultur als solche scheint um 1750 v.u.Z. untergegangen zu sein. Was in der Zwischenzeit geschah, ist eine Frage, die noch nicht beantwortet werden kann.

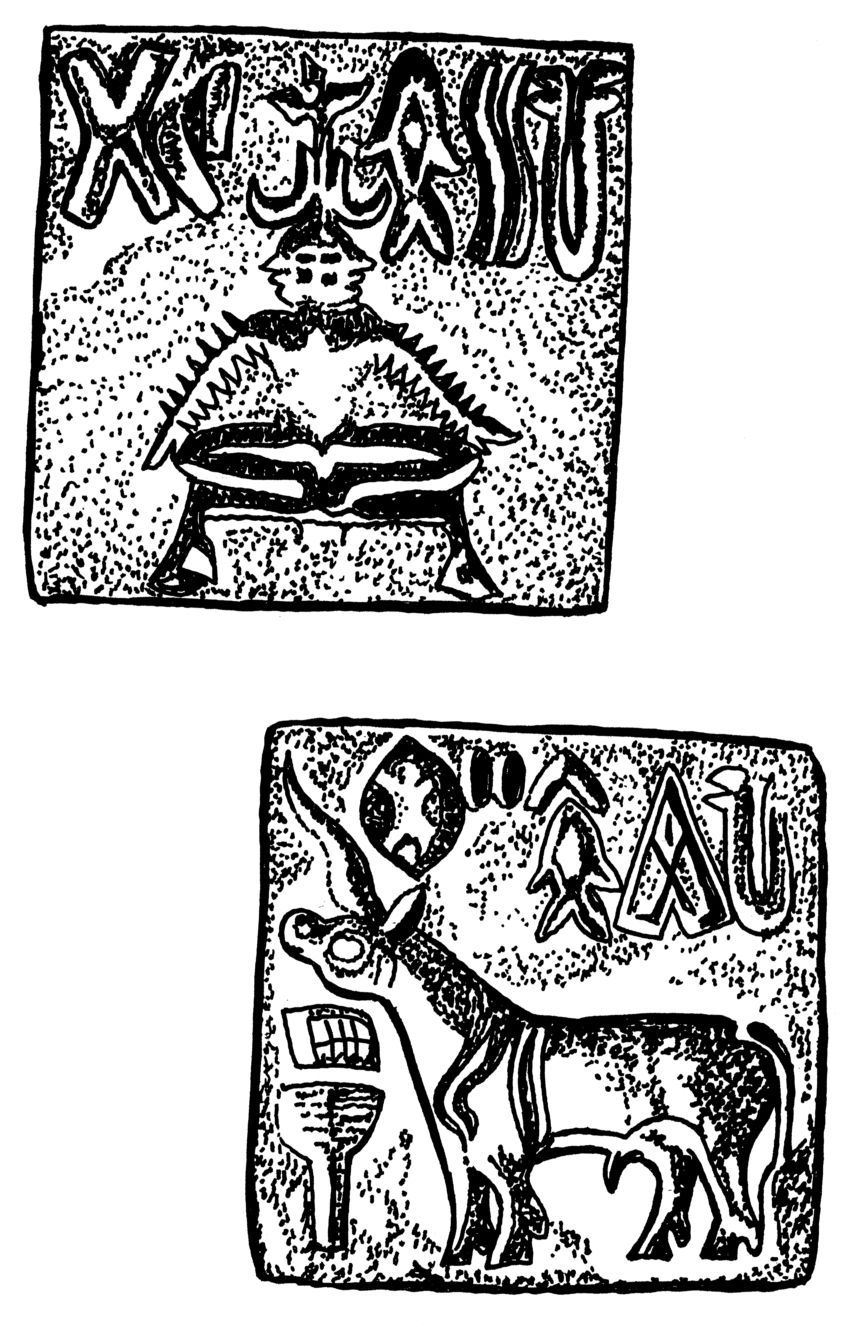

Bild 6

Induskultur, Siegel.

Oben: Eine von mehreren Gottheiten mit drei Köpfen, Mohenjo Daro, 2,65 x 2,7 cm.

Unten: sog. 'Einhorn' und seltsame Gerätschaft, Mohenjo Daro.

Die großen alten Metropolen wurden weder geplündert noch zerstört. Die Einwohner verließen sie und nahmen fast alle nützlichen und schönen Dinge mit, über deren Funde moderne Archäologen froh wären. Was im Industal und seiner Umgebung ausgegraben wird, sind Geisterstädte. Dies bereitet vielen Gelehrten Probleme. Wieso wurden die großen Städte verlassen? Bisher besteht darüber wenig Einigkeit. Es scheint, dass mehrere Einflüsse für den Niedergang verantwortlich waren. Einer davon war die tektonische Aktivität im Himalaya, die Erdbeben und das Austrocknen wichtiger Flüsse (Ghaggar und Hakra) verursachte. Es scheint auch extreme Unregelmäßigkeiten der Niederschläge gegeben zu haben, und manche Städte in der Nähe des Indus könnten überflutet und unter Tonnen von Schlamm begraben worden sein. In anderen Gegenden könnten sich die Flussläufe verändert und von den Siedlungen entfernt haben. Auch wurde das örtliche Klima um 1800 v.u.Z. kälter und der Monsunregen schwächer. Die Städte gingen also unter. Jetzt stellt sich die Frage, warum sie nicht andernorts wieder aufgebaut wurden. Die Industalsiedler hatten das technische Wissen: warum verschwand ihre Kultur so schnell?

Hier besteht die Möglichkeit, dass die Explosion des Vulkans von Thera/ Santorin einen Einfluss hatte: als der Krater um ca. 1644 oder 1629 zerbarst (nach Eiskerndatierungen aus Grönland) setzte eine mehrjährige Verdunklung des Himmels ein. Es wurde nicht völlig finster, doch war der Aschenebel ausreichend, um weltweit schwere Missernten und Hungerkatastrophen auszulösen. Wie bei der wesentlich schwächeren Eruption des Krakatau und des Mount Tambora, kam es zu starken Störungen im Monsun. In manchen Gegenden blieb der Regen völlig aus, in anderen verursachte er unbeschreibliche Überschwemmungen. In dieser Zeit wurden viele Hochkulturen zerstört oder von wandernden Völkern überrannt. In der frühen Bronzezeit waren die Temperaturen noch etwas höher als heute; in der mittleren deutlich kälter. Das Leben wurde rauer, ärmer und gewalttätiger. Gerade diese Zeit von Hunger und Elend kann dazu geführt haben, weitgehende Migrationen zu begünstigen. Vielleicht haben wir hier einen Grund, warum die Ārya ihre (immer noch unbekannte) Heimat verließen und nach Indien hereinströmten. Was immer die Gründe gewesen sein mögen, sie hielten die Bauern im Industal nicht davon ab, weiterhin auf dem Land zu leben. Während die großen Städte verschwanden, wurde eine Anzahl florierender neuer Dörfer gegründet, die sich in den folgenden Jahrhunderten zu kleinen Städten entwickelten. Diese verabschiedeten sich bald von ihrer Vergangenheit. Vorbei war die Zeit der geraden Straßen und großen Plätze, vorbei war es mit standardisierten Ziegeln, Maßen und Gewichten. Jede Siedlung entwickelte eigene Formen und Vorlieben. Als die Ārya nach Indien eindrangen, trafen sie eine analphabetische Bauernkultur an, die nur noch wenig vom Entwicklungsstand der Vergangenheit aufwies. Von den großen Kulturleistungen der Vorzeit wird in den Gesängen der Ārya nichts erwähnt.

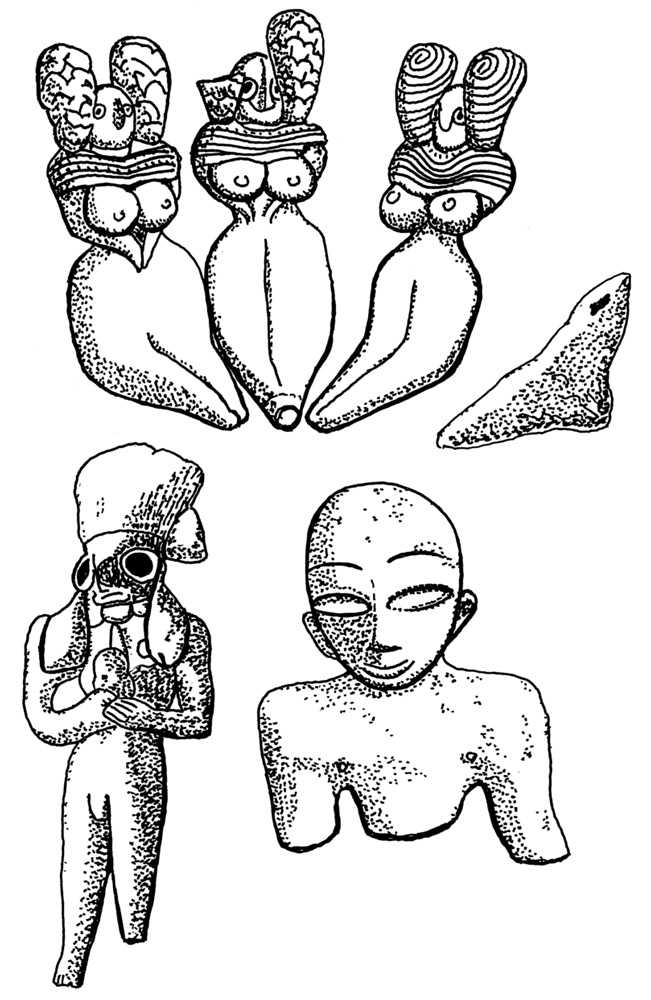

Bild 7

Induskultur – Figurinen von Mehrgarh.

Oben: Drei ausgearbeitete weibliche Figuren mit charakteristischer Kopfbekleidung, abstrakten Gesichtern, großen Brüsten, ohne Genitalien. 3300 – 3000 v.u.Z., Ton, gefunden in einer Abfallgrube

Oben rechts: Das erste Stadium der menschlichen Figurinen. Kein Gesicht, keine Glieder, überhaupt keine Details. Wenn es nicht die Vorstufe einer späteren weiblichen Figurine wäre, würden wir dieses Stück Ton überhaupt nicht als Figurine erkennen. In diesem Stadium sieht das Stück kaum menschlich aus, ganz zu schweigen von einer Gottheit.

Unten links: Männliche Figurine, 2700 – 2600 v.u.Z.

Unten rechts: Männliche Figurine von kahlköpfigem Typus, 2800 – 2700 v.u.Z. Zu der Zeit machten männliche Figurinen einen Anteil von 30 Prozent aus.

Die vedische Epoche

Irgendwann zwischen 1500 und 1200 v.u.Z. begannen wandernde Stämme indoeuropäisch sprechender Nomaden Indien zu erobern. Diese Daten sind grob geschätzt – die Chronologie ist sehr unzureichend. Die Eroberer nannten sich selbst Ārya (Edle, Fürsten, Erste) und sie redeten in Sprachen, die einen gemeinsamen Ursprung mit den meisten europäischen Sprachen haben. Wann und wo ihre Wanderung begonnen hatte, ist noch immer umstritten, aber man kann einigermaßen sicher sein, dass sie von Westen her nach Indien kamen, über die Pässe der Suleiman-Berge und durch den Hindukusch ins fruchtbare Punjab.

Diese Migration verlief nicht sehr schnell. Die Ārya lebten vor allem von der Rinderzucht, legten aber gelegentlich eine Pause ein, um ein paar Jahre lang Land zu kultivieren. Ihre lange Reise dürfte Generationen gedauert haben. Dieser Wechsel zwischen Ansässigkeit und Migration war tief im Leben der Ārya verwurzelt. Er hielt auch nach der Ankunft in Indien noch lange an und hatte eine starke Wirkung auf Weltsicht und Religion. Reisen verändert und formt die Kultur. Wenn ganze Stämme Jahr um Jahr unterwegs sind, passen sie sich an die Bedingungen an, indem sie eine mobile und „leichtere“ Art von Kultur entwickeln, die weniger materielle Ausstattung braucht als eine stationäre. Die Ārya kamen mit Wagen und Streitwagen daher, die von Pferden und Rindern gezogen wurden, und die Menge dessen, was sie besitzen und bewegen konnten, wurde durch ihre Transportmöglichkeiten beschränkt. Wenn Siedlungen errichtet wurden, waren diese meist klein und nur für kurze Zeitabschnitte in Gebrauch. Infolgedessen finden Archäologen nur sehr wenige Belege ihres Zuges. Eine typische Art von Töpferwaren wurde an mehreren Orten (üblicherweise Hügelkuppensiedlungen) ausgegraben – langweiliges Zeug aus grauem Ton; nicht viel, was uns etwas über die Werte und Glaubensvorstellungen eines ganzen Volkes sagen könnte. Aufgrund der so schwachen Fundsituation haben in den letzten Jahren etliche national eingestellte indische Professoren die Behauptung aufgestellt, die Invasion der Ārya habe niemals stattgefunden: schon die Industalbewohner wären Indoeuropäer gewesen, und die Urheimat aller Indoeuropäer wäre eben Indien. Diese gewagten Hypothesen wurden von nationalistischen Politikern gefördert und fanden sich zuletzt sogar in den Schulbüchern wieder. Allerdings belegt die Sprachwissenschaft, dass Saṁskṛta keineswegs die älteste indoeuropäische Sprache ist. Viel älter sind die indoeuropäischen Sprachen des anatolischen Hochlands (Hethitisch, Luwisch) und das in China verbreitete Tocharisch. Saṁskṛta ist ungefähr so alt (oder neu) wie Griechisch, Italisch, Germanisch, Keltisch, Baltisch, Slawisch, Armenisch und Indo-Iranisch (Hock und Bryant in Bronkhorst & Deshpande, 2012 : 1-18, 59-83).

Glücklicherweise hatten die Ārya eine hochentwickelte Religion (oder mehrere), einen Reichtum an Poesie und die nötige Begeisterung, um sich lange Texte zu merken und sie weiterzugeben. Hier kommen wir zu den Veden, unserer wichtigsten Informationsquelle über das Zeitalter der Eroberung.

Der Veda, was heiliges Wissen und Lehre bedeutet, ist eine Religion (oder mehrere), die größtenteils von den Ārya nach Indien eingeführt wurde. Wir sind froh, im Ṛg Veda einige Berichte zur Eroberung zu finden. Mehrere Hymnen erwähnen Schlachten gegen dunkelhäutige und flachnasige Einheimische, die Dasyu, die als Verehrer von Liṅgas verspottet werden. Das Wort Dasyu bedeutet ‘Nicht- Ārya’, ‘Fremder’, ‘Feind’, ‘Klassenloser’ und in manchen Fällen sogar ‘Dämon’. Mit dem Wort Liṅga könnte ein Phallus oder eine phallische Abbildung gemeint sein. So wird der Begriff hierzulande meist interpretiert. Das Liṅga kann auch Bild, Wahrzeichen, Merkmal und sogar Banner bedeuten, so dass man nicht genau sagen kann, was jene Einheimischen verehrten. Sicher ist nur, dass die Götter der Einheimischen in irgendeiner Weise dargestellt wurden.

Den Ārya zufolge hatten die Dasyus keine richtige Religion und keine wirklichen Opferungen. Das impliziert, dass sie zwar Opferungen hatten, aber diese waren keineswegs so entwickelt und kompliziert wie die der Ārya. Die Dasyus lebten gelegentlich in befestigten Siedlungen, weshalb der arische Gott Indra, hier Purandara (Zerstörer von Städten und Burgen) genannt, angerufen wurde, um sie zu zerstören. ‘Städte und Burgen’ ist etwas zu hoch gegriffen; zu der Zeit bedeutete eine Befestigung hohe Palisaden. Die ersten größeren Städte und steinerne Befestigungsmauern tauchen in Indien erst wieder um das achte Jahrhundert v.u.Z. wieder auf, und bis dahin war es noch ein langer Weg. In der Schlacht verwendeten die Armeen der Einheimischen vierrädrige Streitwagen, die von Ochsen gezogen wurden. Das half nicht viel gegen die Krieger der Ārya, die zweirädrige, von Pferden gezogene Streitwagen hatten, schwere Rüstung trugen und um bereits 1200 v.u.Z. eiserne Waffen zu fertigen begannen. Die Ārya-Krieger nutzten ihre schnellen und beweglichen Streitwagen, um nah an die Feinde heranzukommen und diese mit Pfeilen zu überschütten. In der frühen Zeit und bei jenen, die sich nicht viel leisten konnten, wurden die Pfeilspitzen aus Hirschhorn gemacht. Wer immer es sich leisten konnte, verwendete Bronze, später Eisen. Oft waren die Pfeile vergiftet (ṚV 6,75). Viel später verboten die Gesetze von Manu vergiftete Geschosse, aber während der Invasion wurden sie großzügig verwendet und in Hymnen gepriesen. Die Ārya-Krieger liebten ihre Streitwagen und Rosse, und wir begegnen beiden in zahlreichen Hymnen, Ritualen und auch als religiöse Metaphern. Bald gab es befestigte Ārya-Siedlungen auf Hügeln und Bergen; in den Schluchten und Tälern war die Erde fruchtbarerer, und hier wurde Ackerbau getrieben. Über die nächsten Jahrhunderte dehnten die Ārya ihren Machtbereich nach Osten aus.

Was ein Rätsel bleibt, ist die Natur der Einheimischen. Man nahm an, dass die Dasyus ein dravidisches Volk waren und daher verwandt mit den modernen Bevölkerungsgruppen Südindiens, aber diese populäre Annahme ist nicht leicht zu beweisen. Auch waren die Dasyus bei weitem nicht die einzigen einheimischen Gegner. In den Veden werden viele Völker erwähnt, und über die meisten ist praktisch gar nichts bekannt. Eine kleine Ausnahme finden wir in dem Wort Mleccha (Fremder, Wilder), welches möglicherweise auf den Namen des Landes Meluhha zurückgeht. Und wie kamen die Ārya mit der Urbevölkerung aus? Auch hier ist die Situation ausgesprochen komplex. An manchen Orten wie im fruchtbaren Punjab, vertrieben sie die Einheimischen fast völlig. Sie konnten sich das leisten, weil sie in der Mehrheit waren und genügend Leute hatten, um das Land zu kontrollieren und zu kultivieren.

Als die Eroberung fortschritt, waren immer weniger Ārya verfügbar, um das eroberte Territorium zu bebauen. In diesen Gebieten waren die Einheimischen wertvolle Arbeitskräfte. Die Ārya-Gesellschaft, also die regierende Oberschicht, war damals noch immer halbnomadisch. Es gab kleine Könige, die große Rinderherden besaßen. Reichtum wurde in Rindern beziffert, und der Raub von Vieh war eine der Prioritäten bei der Kriegführung. Die adelige Kriegerkaste war stolz auf ihre Fähigkeit, Beute zu nehmen, und neben Rinder- und Schafdiebstahl waren Raubzüge eine bedeutende Einnahmequelle. Für Krieger war es auch ehrenwert, sich eine Gattin zu rauben.

Die Gesellschaft war ganz einfach in zwei Klassen eingeteilt, die Kṣatra oder den Kriegeradel, und die Viś, die freien Mitglieder jedes Stammes. Alle anderen Menschen, also vor allem die Einheimischen, lebten außerhalb der Ordnung. Einige Jahrhunderte später, als die Ārya die Gangesebene und den Dekkan eroberten, waren sie schon lange nicht mehr zahlreich genug für eine völlige Kontrolle. Die Einheimischen blieben, wo sie waren, und wurden von einer kleinen Oberschicht von Ārya regiert. Um die gesellschaftliche Trennung zu erhalten, entwickelte der Ārya-Adel allmählich ein Klassensystem.

Die Könige und Fürsten führten auch viele Kriege und Viehraubzüge untereinander. Ṛg Veda 7, 33 erwähnt eine Schlacht zwischen zehn Ārya-Königen, was ein guter Beleg dafür ist, dass die Invasoren ihren eigenen Verwandten gegenüber nicht besonders freundlich gesonnen waren. Es könnte sich um genau diese Schlacht handeln, die viel später im Mahābhārata gefeiert wurde. Zeitlich würde das gut hinkommen: die Kerngeschichte des Epos spielt in einer Periode, vielleicht um 1000 v.u.Z., in der die handelnden Familien bereits das Punjab hinter sich gelassen hatten, aber noch nicht bis zum Ganges im Osten vorgedrungen waren. Aber wie vollzog sich die Eroberung nun genau? Frühere Historiker stellten sich eine einzige Welle von kriegsbesessenen Ārya vor, die über Indien herfielen. Diese Gelehrten waren gewohnt, in Begriffen von Nationen und Imperien zu denken, sie stellten sich große Populationen auf der Wanderung vor, und dies implizierte große Kriege und Verwüstungen. Außerdem gingen viele Forscher davon aus, dass die Ārya sich streng an eine Kulturtrennung gehalten haben, und das es daher wenig soziale Kontakte oder gar eine ‘Rassenvermischung’ gegeben hätte. Solche Annahmen sind heutzutage zum Glück aus der Mode gekommen.

Da die Archäologie keine Beweise für eine Welle der Zerstörung hergab, wurde die Theorie allmählich abgeschwächt. Die nächste Theorie ging davon aus, dass die erobernden Ārya keine einzelne Horde waren, sondern mehrere unabhängige Völker, die über einen Zeitraum von etlichen Jahrhunderten nach Indien hereinströmten. Richtiger, aber noch nicht richtig genug. Auch eine allmähliche Eroberung hinterlässt Spuren von gewaltsamer Zerstörung, und bisher gibt es dafür noch keine besonders schlüssigen Beweise. Es scheint, als wäre ein guter Teil der Eroberung eher friedlich geschehen. Möglicherweise siedelten sich manche dieser Einwanderer in unkultivierten Gegenden an oder koexistierten mit ihren einheimischen Nachbarn in relativem Frieden.

Eine vernünftige Deutung steht noch aus. Vielleicht müssen wir noch ein oder zwei Jahrhunderte warten, bis die Archäologie wirklich Fortschritte gemacht hat. Bis dahin bleiben die Veden die wichtigsten Belege. Nun enthalten die Veden eine ganze Menge Hymnen, die den Krieg und die Eroberung preisen und für den Ackerbau nur wenig gute Worte übrig haben. Wenn wir annehmen, dass alle Ārya getreue Anhänger der Veden waren, ist eine gewaltsame, aber langsame Invasion die wahrscheinlichste Alternative. Aber waren die Veden bei allen Gruppen der Ārya populär? Sind sie überhaupt als Aussage über die gesamte Gesellschaft verbindlich? Es ist möglich, dass ein großer Teil der vedischen Lehren ursprünglich nur für eine Minderheit der verschiedenen Ārya galt, während Eingeborene und andere Ārya andere Arten der Verehrung betrieben.

Ein kurzer Blick in die Hymnen genügt, um zu zeigen, dass neben den sogenannten Hochgöttern eine Vielzahl von obskuren Göttern existierten, welche schon in den nächsten Jahrhunderten verdrängt oder in andere Gottheiten integriert wurden. Allein die Zahl unterschiedlicher männlicher und weiblicher Sonnengötter ist verblüffend. Die heutige Forschung deutet darauf hin, dass die Veden nicht, wie so oft behauptet, eine ausschließliche Schöpfung der Ārya sind. Es gibt auch einheimische indische Elemente darin. Die Veden sind ein Konglomerat aus Hymnen, Glaubensvorstellungen, Mythen, Ritualen und Sprüchen, das bei weitem nicht homogen ist. Schon die frühesten Texte widersprechen sich, und wenn es einen Konsens gibt, dann stammt er von den Editoren und Kopisten, die diese Werke mehr als tausend Jahre lang in Umlauf hielten. Wir haben es bei jedem Veda mit einer mündlichen Überlieferung zu tun. Es gab in der vedischen Epoche keine Schrift; die Schriftkultur in Indien begann im dritten Jahrhundert v.u.Z. unter Kaiser Aśoka, der die Brāhmī-Schrift populär machte (die moderne Devanāgarī-Schrift hat sich aus der Brāhmī-Schrift entwickelt). Bis zu diesem Punkt wurden die Veden, die Upaniṣaden und alle anderen Texte auswendig gelernt, und wir können das Alter eines bestimmten Textes oder eines seiner Bestandteile nur vermuten, indem wir abschätzen, wie archaisch die Sprache ist. Deshalb ist das, was wir den Veda nennen, keineswegs das ursprüngliche Material. Die Genauigkeit der mündlichen Überlieferung wird aus gutem Grund immer wieder bestritten. Und auch als das Material endlich schriftliche Form annahm, wurde noch fleißig daran gearbeitet.