- -

- 100%

- +

Der Sommer des Jahres 1898 liest sich in der Rückschau des Geistlichen Tagebuchs wie eine einzige endlose Reihe von Selbstbezichtigungen: Nachlässigkeiten im Gebet, Lieblosigkeiten in Gesprächen, Ablenkung mit Zeitunglesen, nicht eingehaltene Vorsätze, das Gefühl, mit Gott nur »zu spielen«, Angst vor dem Fegefeuer etc. Dann aber ein Schlag, der ihn wirklich trifft, der seine Skrupel und Seelenblähungen auf den richtigen Platz verweist. Am Morgen des 25. September, es ist ein Sonntag, betritt Angelo die Kirche Santa Maria Assunta, um bei der Frühmesse zu ministrieren – und findet seinen geliebten Taufpriester Don Francesco Rebuzzini tot auf den Stufen des Altares. »Er kam mir vor – den Mund offen und blutig, die Augen geschlossen – wie Jesus, als er tot vom Kreuz abgenommen wurde.« Alle Schwierigkeiten und Prüfungen in seinem bisherigen geistlichen Leben erschienen ihm mit einem Schlag nichtig. »Was soll ich nun, nach dieser wirklichen Prüfung, nach dem größten Schmerz meines Lebens tun?« Mit dem Tod seines geistlichen Vaters endet die Kindheit – aus Angelino ist endgültig Angelo geworden, der auf dem guten, dem richtigen Weg weitergehen wird, auf den ihn einst Don Rebuzzini unter so vielen Widrigkeiten gesetzt hatte.

Apropos

Man schließe die Augen, nehme sich fünf Minuten Zeit und denke an seine Kindheit zurück, so früh, wie die Erinnerung reicht:

Wer hat mir von Gott erzählt?

Wer hat mit mir gebetet?

Wer hat mir aus der Bibel vorgelesen?

Wem könnte ich von Gott erzählen, wem vorlesen, mit wem beten oder eine Kirche besuchen?

Man denke: Auch Jesus hatte Eltern, Großeltern und Verwandte, die ihn gelehrt haben, das Sh’ma Jisrael zu beten und in den Prophetenbüchern zu lesen.

1 Erst 1919 wurden Haus und Land von den Roncallis um 55.000 Lire mit Hilfe eines Bankdarlehens gekauft. Dank eines guten Ertrags aus der ebenfalls betriebenen Seidenraupenzucht konnte die Schuld noch im selben Jahr um 11.000 Lire vermindert werden. 1946 teilte sich die Großfamilie: In der Colombera blieben die Familien von Angelos Brüdern Zaverio, Alfredo und Giovanni. Bruder Giuseppe ließ sich mit Frau und zehn Kindern in einem neuen Bauernhof in der Ortschaft Le Geròle nieder.

Heute Morgen bei der Besinnung habe ich wieder die Eingebung vernommen, meine Gedanken, meine Kämpfe aufs Papier zu bringen, und diesmal soll mich wirklich nichts davon abbringen.

Ich habe wieder einmal festgestellt, dass mir noch sehr, sehr viel zu tun bleibt, um ein guter Kleriker zu werden.

Was die Demut betrifft, so sitzt im Inneren noch eine gute Portion Eigenliebe, die sich noch immer vordrängt. Nächstenliebe, ja, dafür habe ich Eifer, oder wenigstens scheint es mir so, aber die wahre Nächstenliebe der Heiligen, die Liebe, die jeder Erprobung standhält, die starke Liebe zu Gott, zum Herzen Jesu, ist noch weit entfernt. Hoffen wir aber, dass sie noch komme.

Was die Reinheit betrifft, so ist es wahr, dass ich dank der Unbefleckten Jungfrau keine lebhaften Versuchungen verspüre, muss aber zugeben, dass ich in meinem Kopf zwei Augen habe, die mehr als geziemend sehen wollen und bisweilen unbewusst, wie ich glaube, die Oberhand über den Geist gewinnen.

Was die Sanftmut, die Milde und die Ruhe anlangt, das heißt also alles, worin die sanfte Gewalt des heiligen Franz von Sales, meines besonderen Beschützers und ganz besonderen Vorbilds erstrahlt, so habe ich nichts Schlimmes zu verzeichnen, aber auch nicht das, was ich erreichen sollte. Manchmal erhitze ich mich zu sehr in der Diskussion, bisweilen bin ich im Umgang mit meinen Angehörigen nicht gerade angenehm, nicht gerade liebenswürdig, und unendlich viele solcher Dinge.

Von meinen Gebetsübungen will ich lieber nicht reden, z. B. mit dem Rosenkranz bin ich ganz und gar nicht zufrieden.

Und jetzt befassen wir uns mit dem »Tu autem [sequere me]. – Du aber: Folge mir nach!« So erneuere ich meinen Vorsatz, wahrhaft heilig zu werden, und bekenne nochmals vor dir, gütigstes Herz Jesu, dich lieben zu wollen, wie du es wünschst, und mich mit deinem Geist erfüllen zu lassen.

Übrigens habe ich heute früh festgestellt, dass es etwas anderes ist, leichthin Vorsätze zu fassen als sie wirklich durchzuführen.

Geistliches Tagebuch, Eintragung vom

22. August des Heiligen Jahres 1900,

anlässlich der monatlichen Einkehr

Lebensregeln für junge Männer

Bergamo, Città Alta, die historische Oberstadt: eine überschaubare Piazza mit der wunderbar vielgestaltigen Basilika Santa Maria Maggiore, daneben der architektonisch eher konventionelle Dom. Vernunft und Frömmigkeit kennzeichnen die Atmosphäre, kein großstädtisches Gehabe. Der Markuslöwe ist allgegenwärtig, war doch Bergamo 400 Jahre lang westlicher Vorposten der Republik Venedig – und in den unruhigen Jahren der Reformation das nördliche Bollwerk im Abwehrkampf gegen die vom Norden her einsickernden neuen religiösen Ideen. »Backofen des Heiligen Geistes« wurde die Bischofsstadt genannt, weil aus ihr, verglichen mit anderen italienischen Provinzhauptstädten, jahrhundertelang die meisten geistlichen Berufe hervorgingen. Rund ein Vierteljahrhundert verbrachte Angelo Roncalli in dieser geistlichen Meile der Oberstadt zwischen Santa Maria Maggiore mit der schönen Colleoni-Kapelle und dem Priesterseminar, zuerst als Student und Seminarist, dann als Sekretär des Bischofs und schließlich als Spiritual am Priesterseminar.

Das Seminar (wörtlich übersetzt »Samenbeet«) als verbindlicher Ort der Ausbildung zukünftiger Priester ist eine der wichtigsten Errungenschaften des Reformkonzils von Trient. In dem sogenannten Seminardekret ordnete das Konzil für jede Diözese die Errichtung eines Seminars an und dessen qualifizierte Leitung durch Regens, Subregens und Spiritual. So sollte der oft bedenklich niedrige Bildungsstand des Klerus gehoben werden, sollten geistlich und sittlich gefestigte Priester aus den Seminarien in die Seelsorge entlassen werden. Ein besonders eifriger Umsetzer des Seminargedankens war Carlo Borromeo, der heilige Erzbischof von Mailand. Alle seine Apostolischen Visitationsreisen hatten die Gründung oder, wenn eines schon existierte, die strenge Prüfung eines Priesterseminars auf dem Programm. So war auch das Seminar von Bergamo von seiner Gründung an eng mit Carlo Borromeo verbunden. Angelo Roncalli, ein großer Verehrer des heiligen Erzbischofs, hat 1910 als Bischofsekretär in »seinem« Diözesanblatt Vita Diocesana die schwierigen Anfänge des Seminars von Bergamo und die ernüchternde Bilanz der Visitation durch Carlo Borromeo beschrieben: mangelnde Disziplin, finanzielle Unregelmäßigkeiten, durchschnittliche Lehrer und schlechte Studienerfolge, wenig begeisterte geistliche Leiter, schließlich die Unfähigkeit des Bischofs, sich gegen den Stadtrat durchzusetzen und Jesuiten nach Bergamo zu verpflichten, die in anderen Städten bereits erfolgreich Priesterseminare leiteten. Ein recht engherziger Regelkanon für die Zöglinge und Alumnen geht ebenso auf den heiligen Karl Borromäus zurück wie die für lange Zeit charakteristische Gebäudeform von Seminarien.

Pädagogisch war Strafe verpönt, zum Lernen sollte eher Freude als Furcht motivieren, Zuspruch eher als Drohung. Jede Insultierung eines jungen Seminaristen, körperlich oder seelisch, wurde als Skandal angesehen, dem der biblische Mühlstein um den Hals gebührt. In ihren Grundzügen traf diese Beschreibung des tridentinischen Seminars auch noch 1895, als der vierzehnjährige Angelo Roncalli vom Knabenkonvikt des Seminars von Bergamo ins Seminar der Kleriker aufstieg.

Das Seelentagebuch

Bald nach seinem Eintritt ins Priesterseminar kaufte sich Angelo ein Notizbuch mit 64 karierten Seiten und steifem schwarzen Einband, auf dessen Innenseite der Vierzehnjährige schrieb: »Lebensregeln für junge Männer, wenn sie im religiösen Leben Fortschritte machen wollen.« Das war die erste Eintragung in einem »Giornale dell’ anima«, dem geistlichen Tagebuch, wie es Roncalli bis an sein Lebensende weiterführen wird – und dessen Veröffentlichung sechzig Jahre später, ein Jahr nach seinem Tod, weltweite Verbreitung finden wird. Offenkundig hatte sich Angelo während der drei ersten Jahre im Konvikt einen so guten Ruf erworben, dass er zu den wenigen Auserwählten zählte, denen der Spiritual die sogenannte Kleine Regel überreichte. Angelo erweiterte sie zu seiner individuellen Lebensregel und ging so auch auf erkannte Schwächen und Neigungen ein. »Er schrieb sie mit der Hand in kleiner Schrift ab, bewahrte sie immer bei sich auf und befolgte sie, auch noch als Papst«, berichtet sein ehemaliger Sekretär Capovilla.

Gleich nach der Überschrift findet sich ein Satz, der den schwatzsüchtigen Kleriker Roncalli, zumindest in seiner Selbsteinschätzung, ein Leben lang zu schaffen machte: »Leeres Geschwätz aus dem Munde von Weltmenschen ist nur Geschwätz, aus dem Munde von Priestern aber ist es Gotteslästerung. – Nugae quae in ore saecularium nugae sunt, in ore sacerdotum blasphemiae.«

Dann folgt ein Zitat aus dem Tridentiner Dekret über den »vorbildlichen Priester«, der überall einen »ernsten, maßvollen und gottesfürchtigen Eindruck« zu hinterlassen habe. Unverzichtbar auf »dem Weg der Frömmigkeit und der Studien« ist für den angehenden Priester, sich aus den vorbildlichsten und klügsten Männern einen geistlichen Führer zu wählen, dem er sich wirklich uneingeschränkt anvertrauen kann.

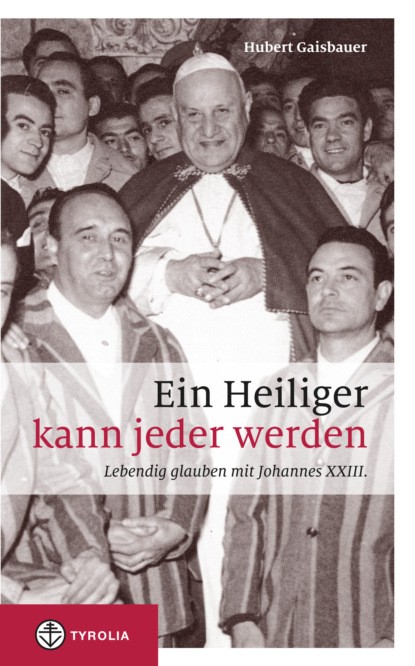

Angelo Roncalli, Stipendiat am Seminario Pontificio S. Apollinare, Rom 1901

Dann folgte die »geistliche Checkliste«. Sie enthält (1) zwölf Punkte für jeden Tag: geistliche Lesung, mehrere Male Gewissenserforschung, Besuch des Allerheiligsten, Gebete, wenigsten drei Akte der Selbstverleugnung; (2) sieben Punkte für jede Woche: beichten und kommunizieren, Freitag und Samstag fasten, jeden Samstag »ein Tugendbeispiel oder Wunder der Muttergottes erzählen«; (3) fünf Punkte für jeden Monat: Einkehr und Selbstprüfung, einen Studienkollegen um Kritik bitten, den geistlichen Vater zwecks Bekenntnis der Verfehlungen aufsuchen, monatlich einen besonderen Schutzpatron wählen; (4) vier Punkte für jedes Jahr: Exerzitien, Jahresbeichte, Verhaltensregeln für die Ferien erbitten; (5) und schließlich neun Punkte für jede Zeit: sich vor »schlechten Kameraden« hüten, mit Frauen auch die kleinste Vertraulichkeit meiden, Frauen »nicht ins Gesicht starren«, auf Karten- und Würfelspiele verzichten, sich nicht duzen oder mit den Händen anfassen, außerhalb der Mahlzeiten nicht essen oder trinken, oft darüber nachdenken, dass in unserer Seele Unwissenheit und Sünde herrschen, Beleidigungen ertragen, immer schicklich und mit dem geistlichen Gewand bekleidet sein.

Insgesamt also dreiundfünfzig Verhaltensregeln, die einzuhalten sich der Vierzehnjährige fest vorgenommen hatte. Wen wundert es da, dass in den folgenden Eintragungen über Jahre hinweg Selbstbezichtigungen der Untreue, der Unfähigkeit und der Unwürdigkeit den Ton angeben: »Mein Gott, ich schäme mich, Du hast mir so viele Gnaden geschenkt, dass ich ein Heiliger sein müsste, statt dessen bin ich ein großer Sünder.«

Und dann die Angst! Es kann allerdings auch sein, dass das Erschrecken vor dem Zorn Gottes, ja die Angst vor der Hölle, die sich in den frühen Tagebucheintragungen finden, nicht sosehr der eigenen Erfahrung entstammen, als dass sie viel eher dem Stil und dem Wortschatz der geistlichen Literatur der Jahrhundertwende nachempfunden sind. Denn andere Lektüre als aszetische und erbauliche Schriften ist den Alumnen um die Jahrhundertwende ja kaum unter die Augen gekommen, fiel doch auch das Lesen der Tageszeitung unter das Verdikt der dreiundfünfzig Regeln. Wenn Angelo in den Ferien doch einmal Zeit mit Zeitunglesen »vertrödelte«, nahm er es reumütig in das Sündenregister für die wöchentliche Beichte auf. Was hat er da nicht alles aufgelistet, wovon er, zumindest in der kleinlich übertriebenen Tagebuchführung, überzeugt war, dass es einmal »vor das Gericht kommt«: Zerstreuung im Gebet, geistreiche und selbstgefällige Bemerkungen, Tagträume, Luftschlösser und Kartenhäuser, während des Stillschweigens gesprochene Worte, Eitelkeiten, Hochmut und dergleichen. Die alterstypischen Versuchungen der erwachenden Sexualität scheint er erfolgreich bekämpft zu haben. Mit sechzehn Jahren widmet er ein ganzes Kapitel des Tagebuchs »der heiligen Reinheit.« Er berichtet einmal, wie er sie zu bewahren gedachte: »Abends vor dem Einschlafen will ich den Rosenkranz der heiligen Jungfrau um meinen Hals legen, die Arme auf der Brust kreuzen und versuchen, in der gleichen Haltung am Morgen aufzuwachen.« Er fasst auch den Vorsatz, niemals Plakate oder Schaufenster zu betrachten, »wenn sie schamlose Dinge darbieten«, selbst in den Kirchen will er »nie Kunstwerke betrachten, vor allem keine Malereien«, die als anstößig empfunden werden könnten. Beim Weintrinken will sich Angelo auch zurückhalten, »denn im Wein liegt die gleiche Gefahr wie in den Frauen« – offenbar wurde an die Seminaristen zum Essen auch Wein ausgeschenkt.

Ein Bericht des Wachsens

Viele Jahrzehnte später, in einer Predigt an seinem achtzigsten Geburtstag, blickt der Papst dankbar zurück auf diese »Jahre der Unschuld« im Seminar und verweist damit auch all die skrupelhaften frühen Selbstbezichtigungen in den Rang der Nichtigkeit. Vieles davon darf man wohl als Imitation jener geistlichen Sprachattitüde ansehen, die sich sogar ein wenig gefiel in ihrem Hang zur Selbsterniedrigung. Doch im Laufe der Jahre tauchen Begriffe wie Strafe, Gericht, Buße in den Schriften immer seltener auf, das Wort Hölle kommt später so gut wie überhaupt nicht mehr vor. Zu Recht nennt der Roncalli-Biograph Peter Hebblethwaite das Geistliche Tagebuch einen »Bericht des Wachsens«. So rücken an die Stelle von Pflicht und Leistung, Strenge und Disziplin zusehends Vertrauen und Ergebung, Barmherzigkeit und Güte, Geduld und Liebe. »Gott weiß ja«, schreibt er im dritten Seminarjahr, »dass ich ihn auch in meiner Armseligkeit liebe. Er möge mich segnen und nicht verstoßen. ›Herr, du weißt, dass ich dich liebe.‹« Dieses Wort des Petrus aus dem Johannesevangelium (Joh 21,17) wird sich auch später in den Aufzeichnungen des Papstes immer wieder finden.

Einmal bekennt er geradeheraus, er wolle seinem Namen Ehre machen und »wirklich wie ein Engel werden«. Vorbilder waren ihm dafür die drei »engelgleichen« Jesuitenjünglinge Aloisius von Gonzaga, Stanislaus Kostka und Johannes Berchmans. Sie werden bei allen möglichen Gelegenheiten angerufen und zu ihrer größeren Ehre werden die alltäglichen Demütigungen ertragen. Angelo rief den heiligen Aloisius öfter auch an »als Zeugen von Versprechen« wie etwa den Hochmut zu bändigen oder »die Zeremonien besser zu studieren«. Inzwischen ist er ja bereits zum Ostiarier (früher ein Dienst als Türhüter oder Glöckner) und zum Lektor geweiht worden. Die Heiligen, denen sich die Seminaristen gerne anvertrauten, waren in der Darstellung des 19. Jahrhunderts süßliche, blutarme Gipsfiguren, die als Vorbilder hingestellt waren. Im geistlichen Reifungsprozess des Angelo Roncalli sollte es aber noch einige Zeit dauern, bis er den Mut fand, den Gips der leeren Konvention zu zerschlagen und die wahre Substanz dessen zu entdecken, was diese Heiligen wirklich ausmacht.

Das Leben verlief in dem gewohnten und ruhigen Fahrwasser der Einübung in das angestrebte Ideal klerikalen Lebens. Er wusste, dass »Treue zu dem erkannten Willen Gottes den Kern des Evangeliums« traf. Das glückte Angelo im Seminar bedeutend besser als zuhause in Sotto il Monte. Immer wieder klagt er über Unstimmigkeiten in der Familie während der Ferien.

Am Samstag, dem 24. September 1898 hat sich Angelo in Sorge um seinen offensichtlich schwer erkrankten siebenjährigen Bruder Giovanni der verzweifelten Familie gegenüber »recht unmanierlich benommen«, dabei wollte er eigentlich nur sein »Bestes tun«. Am Abend besuchte er noch Pfarrer Rebuzzini, vermutlich, um sein Versagen mit ihm zu besprechen, vielleicht auch um zu beichten. Zuhause, in seiner Studierkammer vertraute er sich dem Tagebuch an und seufzt: »Selig, tausendmal selig, sind die Ordensleute, die fern von den Sorgen der Welt nur in Gott leben. Ich beneide euch so sehr!« Das Gespräch mit Don Rebuzzini schien ihn aber doch beruhigt zu haben, denn er beschließt den Tag mit den Worten: »Wenn ich so bedrückt bin, scheint es mir, als könnte ich mit größerem Vertrauen in die Arme Gottes sinken, und ich bin glücklich dabei.«

Am Sonntagmorgen darauf, als er in der Kirche Santa Maria Assunta alles für den Gottesdienst vorbereiten wollte, fand er Don Rebuzzini tot auf den Stufen zum Altar. Ein unglücklicher Sturz infolge eines Schwächeanfalls. »Er starb, als er dabei war, sich selber, seine Krankheit zu bezwingen, nur um die heilige Messe feiern zu können«, schreibt Angelo am Abend ins Tagebuch. »Gestern hat er mir noch Arrivederci gesagt. […] Mögen die Gebete, die der gute Pfarrer für mich, seinen Benjamin, immer aufgeopfert hat, mich zu seinem getreuen Nachfolger werden lassen, damit das Arrivederci von gestern Abend in Erfüllung gehe.« Dass der Tod von Don Rebuzzini für den siebzehnjährigen Angelo eine entscheidende Markierung auf dem Lebensweg bedeutet hat, beweist auch, dass sich im Original des Tagebuchs eine handschriftliche Ergänzung des Papstes aus dem Jahr 1962 findet, die er einfügte, als sein Sekretär mit ihm über eine mögliche Veröffentlichung des Geistlichen Tagebuchs sprach: »Geistliche Notizen bei der Monatseinkehr / nach dem Tode von Pfarrer Rebuzzini / das heilige Zeichen meiner Kindheit / und meiner Berufung.«

Ende 1898 starb noch eine wichtige Bezugsperson, Luigi Isacchi, der Spiritual des Seminars von Bergamo. Er hatte den geistlichen Weg Angelos mit viel Wohlwollen begleitet, hatte ihn bestärkt über Fortschritte oder Rückschläge sein Tagebuch zu führen und war ihm ein vertrauter Seelenbegleiter. Der neue Spiritual, Don Quirino Spampatti, hielt nicht viel von der Gewohnheit Angelos, seine »kleinen Angelegenheiten zu Papier zu bringen.« Vielleicht war er auch den ständigen Selbstanklagen gegenüber etwas skeptisch eingestellt. Nach einer zweimonatigen Abstinenz, wahrscheinlich aus Gehorsam, drängte es Angelo doch wieder zu regelmäßigen Eintragungen. Der 19. März, das Fest des heiligen Josef, schien ihm das geeignete Datum dafür. Offenbar hatte er sich mit dem neuen Spiritual bereits arrangiert, denn plötzlich stellt er sich unwissend, »ob ich selber oder jemand anderer« an dieser Schreibpause »schuld war«.

Der Horizont weitet sich

Wenn man den künftigen Weg des jungen Roncalli in den Blick nimmt, darf man nicht ohne Erstaunen feststellen, dass er in dieser geistig doch recht engen Atmosphäre des Seminars von Bergamo keinen Schaden genommen hat. Trotz eines Korsetts von Regeln, trotz zahlloser frommer Pflichtübungen verkümmerte in ihm nicht das freie Atmen des Geistes. Es entstand vielmehr ein tragfähiges Gerüst der Treue und des Vertrauens, das von Angelo nie als Erwerb oder Verdienst nach erbrachter Opfer oder anderer Leistungen angesehen wurde. Vielmehr erkannte er darin die liebende Zuwendung eines väterlichen und – wie er es oft ausdrückt – mütterlichen Gottes. Dieses Bewusstsein ließ den Weg ins Freie einer reifen Geistigkeit offen, jenseits aller Enge statischer, ja statistischer Frömmigkeit.

Mit sicherem Gespür wusste Angelo aber auch, was für sein äußeres Fortkommen gut und wichtig war. So flüchtete er im September 1899 – wieder einmal – aus einer anderen, nämlich der familiären Enge am Hof seiner Sippe. Er wanderte eine Stunde lang in das benachbarte Dorf Ghaie di Bonate Sopra, um den Pfarrer Don Locatelli zu besuchen, bei dem Angelo nach dem Tod von Rebuzzini öfter während der Ferien sein Herz ausschüttete. Doch diesmal war dafür keine Zeit, denn Don Locatelli erwartete noch einen anderen Gast, den geistlichen Grafen und Domherren von St. Peter in Rom, Monsignore Giacomo Radini Tedeschi. Der war ein Jahrgangskollege von Pfarrer Locatelli, und man sagte ihm eine große Karriere an der römischen Kurie voraus. Angelo war fasziniert von der impulsiven Geistigkeit und der weltgewandten Erscheinung des Prälaten, hätte sich aber nicht träumen lassen, dass er in wenigen Jahren dessen Sekretär sein werde, der »Schatten« des zukünftigen Bischofs und »Löwen von Bergamo«. Jedenfalls war Angelo überglücklich jetzt ein Mitglied der Kurie persönlich zu kennen, hinge doch bei einer »kirchlichen Laufbahn sehr viel von guten Beziehungen und ›zufälligen‹ Begegnungen« ab, wie der Biograph Hebblethwaite etwas boshaft anmerkt. Welchen Eindruck der bäuerliche, aber keinesfalls auf den Mund gefallene Angelo auf Monsignore Radini Tedeschi damals machte, ist nicht überliefert. Es dürfte aber nicht der schlechteste gewesen sein. Vermutlich war diese Begegnung sogar eine Initialzündung der Vorsehung für die wichtigste Periode im Leben des jungen Roncalli.

Don Angelo mit Klerikern im „Apollinare“ in Rom, 1905

Die erste Eintragung Angelos im Heiligen Jahr 1900, geschrieben während der Februar-Exerzitien, beginnt höchst pathetisch mit den drei Grundfragen der Philosophie: »Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich?« Seine ebenso pathetische Antwort: »Ich bin ein Nichts.« Aber dann folgt eine viele Seiten lange Betrachtung über den Sinn seines Lebens als beseeltes Geschöpf Gottes, alle möglichen Höhen und Tiefen der Gottesbeziehung durchmessend: »Wenn ich meinen Stolz, meinen Hochmut, meine Eigenliebe nicht bekämpfe, so erwartet mich die ewige Verdammnis! Habe ich nicht schon vielmals die Hölle verdient? […] In Betrübnis und Mutlosigkeit ist dies mein Trost: der Hoffnung das Herz weit öffnen, und dann zum Himmel aufschauen. […] O Himmel, Himmel, du bist schön, und du bist für mich!« Immer wieder wird die Betrachtung unterbrochen von einem Gebet, das passagenweise an die Schönheit der »Bekenntnisse« des heiligen Augustinus erinnert: »Du, mein Gott, der du am Anfang und vor allen Zeiten warst, hast mich aus dem Nichts emporgehoben, mir Natur, Leben, Seele, alle körperlichen und geistigen Fähigkeiten geschenkt; du hast meine Augen diesem Licht geöffnet, das um mich her seinen Glanz verbreitet; du hast mich erschaffen. Darum bist du mein Herr, und ich bin dein Geschöpf. Nichts bin ich ohne dich, und durch dich bin ich alles, was ich bin. Wenn du mich nicht jeden Augenblick trägst, sinke ich ins Nichts zurück, aus dem ich gekommen bin. […] Ich besitze eine Seele! Ich bin kein Stein, keine Pflanze, auch nicht irgendein Tier; ich bin ein Mensch, ein Mensch, dank der Seele, die mich belebt. Dank der Seele leuchtet ein Strahl des göttlichen Antlitzes über mir, durch das Gedächtnis bin ich dem Vater ähnlich, durch den Verstand dem Sohn, durch den Willen dem Heiligen Geist. […] O mein Gott, möge, wer will, deine anderen göttlichen Eigenschaften verherrlichen, ich werde niemals aufhören, deine Barmherzigkeit zu besingen!«

In dieser Zeit werden Angelo von der neuen Seminarleitung einige Ämter anvertraut. Er hatte sich um die Pflege des Gregorianischen Gesanges zu kümmern. Außerdem wurde er zum Präfekten bestellt, hatte also eine gewisse Verantwortung für jüngere Seminaristen.

E una buona pasta