- -

- 100%

- +

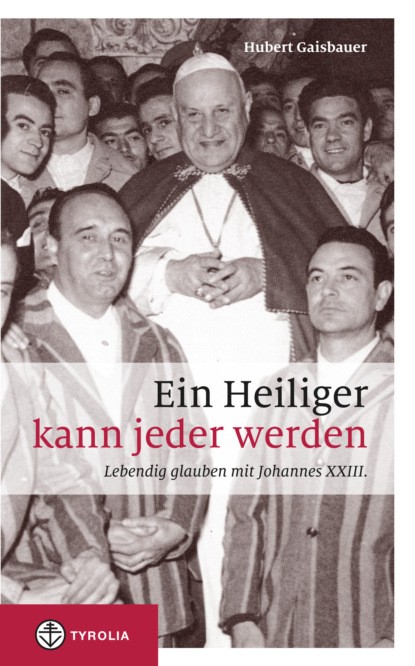

Das Heilige Jahr 1900 brachte im September noch eine willkommene Abwechslung. Angelo wurde zu einer Pilgerfahrt der Diözese Bergamo nach Rom, Assisi und Loreto eingeladen. Wieder kam es zu einer Begegnung mit Monsignore Radini Tedeschi, der die Pilgergruppe aus Bergamo zur Freude Angelos durch das Ewige Rom führte. Zum ersten Mal sah der Bauernjunge die großen Basiliken, das Colosseum, das Forum Romanum, die Katakomben und – den Papst, den verehrten Heiligen Vater Leo XIII.! Dieser machte mit seinen neunzig Jahren noch einen vitalen Eindruck und hatte eine kräftige Stimme.

Im säkularen Rom feierten die Antiklerikalen in gehässigster Weise schon tagelang den 30. Jahrestag des Endes des Kirchenstaates verbunden mit Demonstrationen auf dem Campo dei Fiori, zum 300. Jahrestag der Verbrennung des Giordano Bruno, der mit seiner Vision von der Unendlichkeit des Universums und seinen pantheistischen Ideen auch noch im 19. Jahrhundert Weltbild und Glaubensgewissheit der römischen Kirche in Frage gestellt hat.

Im Heiligen Jahr 1900 wurde auf den Straßen Roms jeder Kleriker in Talar und Tellerhut offen geschmäht und verspottet, eine schlimme Erfahrung auch für den innerhalb seiner Seminarmauern wohlbehüteten Angelo Roncalli. Ernüchternd war für ihn vor allem der Massenauflauf vor dem Marienheiligtum von Loreto. Fast sechzig Jahre später erzählt Johannes XXIII. anlässlich seiner Wallfahrt für das Gelingen des Konzils, er habe damals bei seinem ersten Besuch in Loreto, völlig verstört von der lärmenden und schnatternden Menge, der Madonna gelobt, er werde sie immer lieben, immer dem Glauben treu und ein braver Seminarist bleiben, aber hier werde sie ihn nicht mehr sehen.

Nach seiner Rückkehr von der Pilgerfahrt war es der Wunsch von Bergamos Bischof Guindani, dass sich Roncalli um einen der drei Stipendienplätze der Stiftung »Canonico Flaminio Cerasola« am berühmten Römischen Priesterseminar bewerbe. Als er nach einer entsprechenden Prüfung erfuhr, dass er zu den drei auserkorenen Seminaristen gehörte, war er überglücklich, obwohl er sein geliebtes Bergamo verlassen musste. Mit dem Nachtzug kam Angelo am 4. Jänner 1901 in Rom an, um sich »in die edle Kette der Cerasola-Alumnen einzureihen«, so der Rektor des Seminars von Bergamo. Im Beurteilungsschreiben an die Leitung des »Apollinare«, wie das Römische Seminar kurz genannt wurde, ist unter anderem zu lesen: »Roncalli war auch Präfekt am hiesigen Seminar, er ist von guter Art – e una buona pasta –, die sich leicht führen lässt – che si lascia maneggiare come si vuole.« Oder weniger freundlich in der Sprache der Köche, aus der die Redensart stammt: »Er ist ein guter Teig, der sich leicht formen lässt.« Das Seminar war ein etwas renovierungsbedürftiger Palazzo aus der Barockzeit. Für die Absolventen waren die Prognosen nicht ungünstig, einmal für höhere Ämter vorgesehen zu sein, wurden sie doch fallweise auch zu Diensten in der Kurie herangezogen.

Und so ließ sich Angelo Roncalli im ersten Jahr am Römischen Seminar fotografieren: Da sitzt ein selbstbewusster, hübscher junger Mann in Talar, Mantel und Schnallenschuhen, den rechten Arm aufgestützt auf der Kante eines Fin de Siècle-Tisches mit effektvoll darauf postiertem Kruzifix.

Die Heimat war nun sechshundert Kilometer entfernt, von Bergamo nach Sotto il Monte war es ein Fußmarsch von mindestens drei Stunden, jetzt ist es von Rom nach Bergamo eine Tages- oder Nachtreise mit dem Zug. Damit beginnt eine Quelle zu fließen, die uns neben den religiösen Rechenschaftsberichten des Klerikers im Geistlichen Tagebuch auch profane Einblicke in die Lebensumstände des Menschen Angelo Roncalli gewährt: der Briefwechsel mit der Familie. Dokumentiert sind verständlicherweise nur die Briefe Roncallis, jene seiner Familie an ihn werden sich wohl nur auf die notwendigsten Mitteilungen beschränkt haben. Bereits eine Woche nach Ankunft in Rom der erste ausführliche Brief Angelos: »Wisst Ihr, das Leben hier ist anders als in Sotto il Monte oder in Bergamo. Wir leben hier wie Herren. Man sagt mir sogar, ich hätte mich schon im Aussehen verändert und werde alle Tage dicker.« Angelo hatte ein spartanisches Einzelzimmer, aber mit allem Notwendigen, das Studium machte keine Mühe, und »in der Kapelle wird eine sehr schöne ›Muttergottes der Zuversicht‹ verehrt, der ich Euch jeden Morgen und jeden Abend empfehle, damit sie Euch segne, Euch Frieden und Trost in all Eurem Verdruss und Eurer Trübsal gebe.«

Bei einer Akademie im Propaganda Fide-Kolleg erlebte er gleich in der ersten römischen Woche Weltkirche. Vierzig junge Missionare hätten einige Tage nach Dreikönig in vierzig [sic!] verschiedenen Sprachen ihre Huldigungen an das Jesuskind, »den Herren aller Völker« vorgetragen. »Wenn ihr das gesehen hättet! Da waren alle Farben vertreten, weiße, gelbe, rote. Einige hatten das Gesicht, die Hände schwarz wie Kohle. – Und der Papst? Ich konnte ihn am Sonntagabend in St. Peter inmitten von tausend Lichtern sehen. Ich konnte nahe bei ihm sein und ihn gut sehen und seinen Segen empfangen. Und er, der gute alte Mann, hat auch Euch alle miteinander gesegnet. Seid also nochmals alle getrost […]. Schaut nach oben und lasst keinen Zorn aufkommen! Vergesst nicht den ›Engel des Herrn‹!

Grüßt alle! Addio! Der Herr segne Euch!

Euer Kleriker Angelo.«

Apropos

Bergamo ist eine Reise wert. Im völlig umgebauten Priesterseminar erinnert eine große Statue an Papst Johannes XXIII., den einstigen Schüler und Spiritual dieses Hauses. Neben der berühmten Capella Colleoni besuche man die Basilika Santa Maria Maggiore, die eine kunsthistorische Kostbarkeit birgt: die »Tarsie del coro«, dreiunddreißig Szenen aus dem Alten Testament als Holzintarsien nach Entwürfen von Lorenzo Lotto. Von diesem venezianischen Maler, der vom Geist Bergamos geprägt und in Loreto gestorben ist, befinden sich noch mehrere hervorragende Gemälde in der Accademia Carrara (»Das Verlöbnis der heiligen Katharina«) sowie drei große Altarblätter in San Bartolomeo, San Bernardino und Santo Spirito. Roncalli hat sie alle gekannt und ihre feine Psychologie und bodenständige Frömmigkeit geschätzt.

Liebe Mutter,

wieder stehen wir vor dem Annatag. Immer scheint es jedes Jahr der letzte zu sein, an dem wir uns die Glückwünsche senden. Doch der Herr gewährt Euch und mir, jeden Tag weiterzuleben. Preisen wir ihn miteinander und leben wir weiter, als wolle Er uns nicht nur eines, sondern viele Jahre gewähren. Und er wird sie uns gewähren. Wir sind nicht auf der Welt, um nichts zu tun. Ihr arbeitet für die Familie. Ich fahre fort, für die heilige Kirche zu wirken. Eine wertvolle Arbeit sowohl die Eure wie auch die meinige. Ich lege Euch zum Trost einen Hundert-Lire-Schein bei. Die Schwestern bitten mich, Euch zu sagen, dass Ihr ihn für Euch verwenden sollt, das heißt, um Euch in guter Gesundheit zu erhalten, und dass Ihr ihn nicht für die anderen ausgeben sollt.

Brief an die Mutter, Istanbul, 20. Juli 1935

Was Ihr mir über unsere Mutter sagt, gibt mir gewiss zu denken. […] Macht ihr Mut, heitert sie auf, erfüllt ihr alle Wünsche, sodass diese Jahre, die der Herr ihr noch schenkt, voll großen Trostes seien, weil sie sehen kann, wie ihre Kinder sie achten und lieben. Man darf gerne wissen, wie viel die Roncallis auf die Achtung vor ihren Eltern halten, dass sie wissen, dass die Alten im Hause ein großer Segen sind.

Brief an die Geschwister, Istanbul, 10. Juli 1938

Mein Opfer, gerade im letzten und heiligsten Augenblick fern zu sein, hat seinen vorweggenommenen Lohn darin gehabt, dass meine liebe Mutter fünfzehn Jahre lang, und zwar jedes Jahr einen ganzen Monat, sich der Gesellschaft ihres Bischof-Sohnes erfreuen durfte. Ein Glück, das sie hoch zu schätzen wusste. Wie sie denn am Ende der Ferien sich zu trösten pflegte: ›Was sollen denn wir hier auf dem Lande mit einem Bischof? Man müsste sagen, wenn er nicht abreist, dass da etwas dahintersteckt.‹ Während ich daran denke und das niederschreibe, kommen mir wieder die Tränen, aber in Gedanken an sie, an ihre Einfachheit und Güte und an ihren mütterlichen Schutz vom Himmel herab verleihen sie mir Kraft und Trost zu meiner Arbeit.

Brief Roncallis an einen Bekannten über seine Abwesenheit beim Sterben der Mutter, Istanbul, 6. März 1939

Mamma Marianna

Angelo Roncallis Mutter Marianna Giulia hat dreizehn Kinder geboren. Sie war zweiundzwanzig, als eine Tochter namens Maria zur Welt kam, die keine sechs Jahre alt wurde. Mit einundvierzig gebar sie ihr letztes Kind, den Sohn Luigi, der mit zwei Jahren starb. Dazwischen einen Domenico, der nur einen Monat alt wurde, und Enrica, die mit fünfundzwanzig Jahren sterben sollte. Neun Geschwister, vier Mädchen und fünf Buben, haben die Eltern überlebt, davon lebten noch fünf, als eines von ihnen, der älteste Sohn, in Rom zum Papst gekrönt wurde.

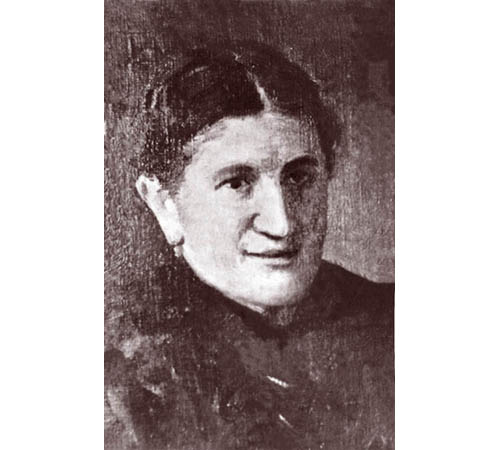

Die wenigen Fotos, die von Marianna existieren, zeigen sie meist im Kreise von Mitgliedern der Großfamilie. Beten, arbeiten und Kinder kriegen, das waren die Lebenskoordinaten der Frauen bei den lombardischen Halbpächtern um die Jahrhundertwende. Marianna hat früh gealtert ausgesehen, sie ist auch in späteren Jahren immer schweigsamer geworden, das enge Zusammenleben mit drei Schwiegertöchtern dürfte nicht immer reibungslos verlaufen sein.

Als sie wenig älter als sechzig war, wurde sie von dem Porträtmaler Giuseppe Gaudenzi aus Bergamo gemalt. Natürlich ging dieser für eine arme Bauernfamilie doch recht erstaunliche Entschluss, sich malen zu lassen, auf eine Initiative des geistlichen Sohns Don Angelo zurück, der damals, 1917, als Feldkaplan die Patienten der Lazarette von Bergamo betreute. Ein Brief von Don Angelo an den Vater, von dem bereits ein Porträt existierte, gibt Aufschluss darüber: »Mein lieber Vater! Ich habe heute zuhause Euer Bild des Malers Gaudenzi gesehen. Es hat mir sehr gut gefallen, und ich bitte die Mutter herzlich, sich gleichfalls malen zu lassen. Sie soll mir ja nicht nein sagen! Und Ihr empfehlt ihr, mir den Gefallen zu tun. Sie soll sich angemessen kleiden, jedoch mit der gewohnten Einfachheit, und versuchen fertigzubekommen, wie immer zu sein: mit ihrem gütigen, heiteren und zufriedenen Gesicht. Ihren eigenen Verdruss und den der anderen braucht der Maler nicht. Ich habe ihm geschrieben und ihn gebeten, auch dieses Bild in den Tagen zu malen, da er sich noch in Sotto il Monte aufhält. An die Bezahlung werde ich denken. […] Der Herr gewähre Euch und der ganzen Familie alles Gute. Euer Sohn d. Angelo«

Giuseppe Gaudenzi war in den besseren Kreisen Bergamos recht angesehen als Landschafts- und Porträtmaler.

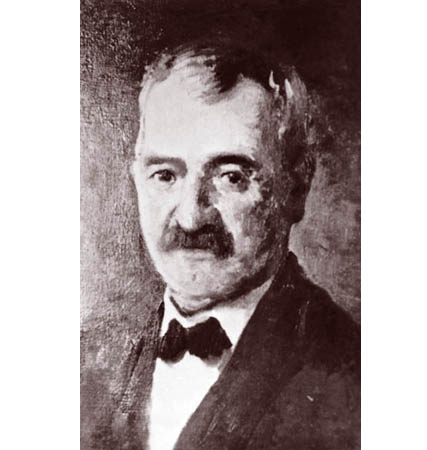

Porträts der Eltern, gemalt von Giuseppe Gaudenzi, Bergamo um 1917

Marianna war gehorsam, ließ sich malen und blickt aus dem Bild ganz so, wie es der geistliche Sohn gewünscht hatte: hochgeschlossen gekleidet, mit einem verhaltenen Lächeln auf den Lippen. Das runde Gesicht Don Angelos findet sich allerdings eher im Porträt des Vaters. Der ist ganz Bergamasker mit Schnauzbart und Fliege, kein Vielredner, sondern con stretta di mano – ein Mann von Handschlagqualität.

La Sposalizio

Marianna Giulia Mazzola und Giovanni Battista Roncalli heirateten am 23. Jänner 1877 in Sotto il Monte. Dieser Tag war einst in Italien ein beliebter Hochzeitstermin, da feierte die Kirche die »Vermählung Mariens« mit dem heiligen Joseph. 1725 wurde dieser Gedenktag unter Papst Benedikt XIII. für die gesamte römisch-katholische Kirche eingeführt. Leider ist er im offiziellen Festkalender nicht mehr zu finden. Johannes XXIII. kam bei einer Audienz einmal auf den 23. Jänner und auf die »Vermählung« seiner Eltern zu sprechen: »An diesem Tag höre ich immer noch die Stimme meines Vaters, als er zu mir einmal sagte: ›Heute ist der Tag der Vermählung von Maria mit dem heiligen Joseph, heute ist auch der Tag der Vermählung von Battista Roncalli mit der jungen Frau Marianna Mazzola, der glücklichen und insgesamt guten Eltern von zwölf Kindern, sechs männlichen und sechs weiblichen.‹«

Die Hochzeitsreise von Battista und Marianna war ein Ausflug nach Bergamo und zurück, natürlich zu Fuß. Dass dies kein Spaziergang war, mag ein Tagebuch-Seufzer des Klerikers Angelo vom September 1900 illustrieren: »Gestern abends war ich müde, völlig erschöpft von der Fußreise von Bergamo nach Sotto il Monte, bei der man fast umkommt.«

Am Tag der Goldenen Hochzeit der Eltern, am 23. Jänner 1927, hielt sich Erzbischof Roncalli als Gast der päpstlichen Delegatur in Istanbul auf. Er verwendete gerne den alten Namen Konstantinopel, als er seinen Gratulationsbrief an das Jubelpaar schrieb: »Meine lieben Eltern! Als Ihr vor fünfzig Jahren so wie heute die armselige Kirche S. Maria in Sotto il Monte verließt, ein eben getrautes junges Paar, da konntet Ihr gewiss nicht ahnen, dass ein halbes Jahrhundert später eines Eurer Kinder, der älteste Sohn, Euch seine Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit aus Konstantinopel schicken würde. […]

Für mich ist es eine Freude zu wissen, dass es eine Eurer Tröstungen an diesem Tag ist, von Eurem Sohn, der Bischof geworden ist, einen Segen zu erhalten, der Euch an den erinnert, den Ihr vor fünfzig Jahren von dem verehrten Pfarrer Rebuzzini erhieltet. Oh, wie ist dieser erste Segen vom Herrn bestätigt und mit himmlischen Gnaden erfüllt worden!«

Für religiöse Gespräche oder gar Unterweisungen dürfte Marianna bei ihrer Kinderschar nicht sehr viel Zeit gehabt haben; ihre Katechese war das wortlose, tägliche und treue Vorbild. Umso deutlicher blieben dann einzelne Erinnerungen lebendig, wie jene vom 21. November 18851 dem Fest Mariä Opferung, als die Mutter den vierjährigen Angelo zum Fenster der kleinen Wallfahrtskirche Madonna delle Caneve in die Höhe hob, damit er durch das Gitter das Bild der Muttergottes sehen konnte. Oft zitierte er im Wortlaut, was die Mutter damals sagte: »Guarda, Angelino, guarda la Madonna com’è bella. Io ti ho consacrato tutto a lei! – Schau, Angelino, schau die Madonna, wie schön die ist. Ihr habe ich dich ganz geweiht!«

Getreu dieser Weihe, die ja auch ein Versprechen war, erreichte sie, vielen Widerständen zum Trotz, auch von Seiten des Vaters, dass »ihr Angelino« sich auf den Weg zum Priestertum machen konnte.

Doch die Erziehung eines jungen Klerikers in den Seminarien des Tridentiner Konzils war eher eine Erziehung zur Loslösung aus den Familienbanden. Mutterliebe zu empfinden wurde zunehmend eine Sache der Sublimierung, was sich einerseits in einer verstärkten Marienverehrung ausdrückte, andererseits auch in der frühen Entdeckung eines weiblichen Gottes- und Christusbildes mit zärtlichen, mütterlichen Eigenschaften. In der umfangreichen und von großer innerer Bewegung getragenen Tagebuchnotiz vom Dezember 1902, während und nach den Exerzitien mit dem verehrten Spiritual P. Pitocchi, schreibt Angelo von Jesus als dem Herrn »mit der Sorge einer liebenden Mutter«, »er erwärmte mich an seiner Brust«, »er gönnt sich keinen Augenblick Ruhe, nicht bei Tag und nicht bei Nacht, und sorgt für mich, mehr noch als eine Mutter für ihr Kind.« Darin spiegelt sich gewiss auch die Erfahrung mit seiner ständig um das Wohl der Kinderschar besorgten Mutter. Im Seminar wurde eine starke Familienbindung nicht gefördert. Elternliebe galt eher als Pflicht der Zehn Gebote und weniger als Neigung. In der großen Gewissenserforschung bei den Exerzitien 1940 stellte er – nach immerhin schon sechsunddreißig Priesterjahren – nüchtern fest: »Übertriebene Anhänglichkeit an Familienmitglieder, die, wenn sie über die Grenzen der Nächstenliebe hinausgeht, zum Hindernis und zur Fessel wird. Das Gesetz des Apostolats und des Priestertums steht über dem Gesetz von ›Fleisch und Blut‹ […] alles soll mit Zurückhaltung geschehen, in wahrhaft priesterlichem Geist«. So war es Doktrin der Priesteraus-bildung im Geiste des Konzils von Trient. Manches an Schwierigkeiten, die der junge Kleriker Angelo mit seiner Familie und speziell mit seiner Mutter zeitweilig hatte, lässt sich damit erklären. Aber nicht alles. Im Sommer des Jahres 1900 war es zu einer gewissen Verstimmung gekommen, als sich Angelo »ein wenig gegen ihre Neugier ausgesprochen« hatte. »Sie redete mir zu, wie ich es von meiner Mutter nie erwartet hätte […], ich sei unhöflich und ohne Manieren, […] ich könnte sie nicht leiden und anderes mehr.« Zur Reue über die unbedachte Bemerkung kam für Angelo dann jener notwendige Schmerz, den jedes Kind erfährt, wenn es erkennen muss, dass Eltern schwache, fehlerhafte Menschen sind. »Als ich ihre Traurigkeit sah und, offen gesagt, ihre Schwäche […] war das ein Schlag, der mich mit Bitternis erfüllte.«

»Angelo, du liebst mich nicht mehr!«

Viele Erwartungen, die Marianna an ihren geistlichen Sohn hatte, waren ihr ohne Zweifel von der familiären, vor allem aber von der nachbarlichen Tratsch- und Klatschgesellschaft ins Ohr gesetzt. Neugier und Neid nährten auftretende Verstimmungen zwischen der Mutter und dem geistlichen Sohn, dazu Verleumdungen, etwa durch einen benachbarten Pater, die sogar bis zur Leitung des Seminars drangen und behaupteten, die Mutter zöge Angelo den anderen Geschwistern vor und er käme sich überhaupt als etwas Besseres vor.

Im Jänner 1905, Angelo war kaum ein halbes Jahr Priester, kam es zu einem Höhepunkt der Mutter-Sohn-Krise. Da machte sich Marianna einmal Luft und kritzelte »auf einen Zettel« alles, was sie gekränkt hatte: Angelo habe ihr kein Geld geschickt, der Vater halte ihr gegenüber Angelos Briefe zurück, Angelo habe zwar dem Gemeindepfarrer sein Porträt als Neupriester geschenkt, ihr aber nicht. Und überhaupt: »Du liebst mich nicht mehr, Angelo!«

Don Angelo antwortet »umgehend auf Euren Zettel, den ich mit dem Brief des Vaters und des Bruders Severo erhalten habe. Es tut mir überaus leid, dass Ihr an meiner Liebe und an meinem Andenken, das ich für Euch bewahre, habt zweifeln können. Wer ist – nach Gott, nach den himmlischen Dingen – für mich der liebste Mensch, wenn nicht Ihr? Auch wenn ich verheiratet wäre, würdet Ihr für mich immer die großartigste Frau der Welt sein, das teuerste für mein Sohnesherz. Nein, um Gottes willen, zweifelt nicht an meiner Liebe und an dem innigsten Andenken, das ich stets für Euch bewahre!« Und weiter im Rechtfertigungsbrief von Don Angelo: »Wenn ich jeden Morgen beim Sanctus der Messe die liebsten Menschen dem Herrn empfehle, seid Ihr immer die erste, die mir in den Sinn kommt, zusammen mit dem Vater. Ich denke immer an Eure Arbeit, an Eure Mühen und begleite Euch mit dem Herzen. Ich möchte alles tun, um Euch zufrieden und glücklich zu sehen.« Zum Abschluss kann es sich der junge Herr Hochwürden nicht verkneifen, noch eine Moralpredigt anzuhängen: »Ich empfehle Euch, viel zu beten und der Familie ein Beispiel an Sanftmut und Geduld zu geben. Gewöhnt Euch nach und nach an, nie die Geduld zu verlieren. Euer Schweigen, Euer Sich-Abfinden mit allem wird dazu dienen, allem Murren zu begegnen. Wir alle haben unsere Fehler und müssen uns gegenseitig ertragen. Glaubt nicht denen außerhalb des Hauses, hört nicht auf sie und schenkt ihnen kein Vertrauen!«

Als Don Angelo 1921 zum Päpstlichen Hausprälaten – Monsignore! – erhoben wurde, redeten die Nachbarinnen Frau Marianna an, was denn das sei, dass ihr Sohn jetzt auf einmal so viel Violett an seinem Talar hätte. Sie konnte es entweder wirklich nicht genau sagen oder antwortete recht diplomatisch: »Das sind so Sachen, die sich die Geistlichen unter sich ausmachen!«

Eine Sorge der Mutter war die Zukunft der beiden Töchter Ancilla und Maria. Der Vater sorgte sich natürlich genauso um die materielle Zukunft der Kinder wie Marianna, aber er blieb in der Familienkonstellation – wie der heilige Joseph in der Bibel – immer eher im schweigsamen Dunkel. Da sich für keine der beiden Schwestern der Ehestand ergeben hatte und der geistliche Bruder sich anfangs 1921 in Rom – als Präsident der Missionswerke und als Theologieprofessor – häuslich niederzulassen gedachte, nahm er die beiden Schwestern zu sich. Doch die Idylle währte nicht lange, denn bereits 1925 wurde Roncalli, inzwischen Erzbischof, nach Bulgarien abkommandiert. Für die Schwestern fühlte er sich aber weiterhin verantwortlich, also mietete er für seine Heimaturlaube und für die beiden Schwestern in Sotto il Monte das Haus Camaitino. Im väterlichen Anwesen Colombera walteten drei Schwägerinnen und die Mutter – sechs Frauen auf engem Raum! Das, so fand der Erzbischof, war zu viel. Aus dem fernen Sofia schickt er nun immer wieder Anweisungen, wie dieses oder jenes am Haus Camaitino repariert und verbessert werden solle, auch wenn es nur gemietet war, und er überwies auch das nötige Geld dazu. Bereits zu Weihnachten 1926 wollte er alle Geistlichen des Dekanats zum Panettone-Essen einladen, »ich werde einen von Mailand eigens mitbringen«. Roncalli war gerne Gastgeber. Immer, wenn er im Spätsommer für einige Wochen nach Sotto il Monte kommen wollte, kündigte er dies oft schon im Winter an, allerdings mit einem recht irdischen Hintergedanken, den er in den speziellen Gruß an Mamma Marianna verpackte, »der ich empfehlen möchte, die Bruthenne für die Küken anzusetzen, damit es in den Ferien schöne Hähnchen gibt.« Meist wurden dazu alle geistlichen Herren im Umkreis eingeladen. Und ein anderes Mal schrieb er: »Sagt der Mutter, dass ich mich schon auf die Hähnchen freue, die sie mir zubereiten wird.« Marianna kochte ja nicht nur die beste Polenta das Jahr über, sondern auch – bei besonderen Anlässen – die schmackhaftesten Brathähnchen.

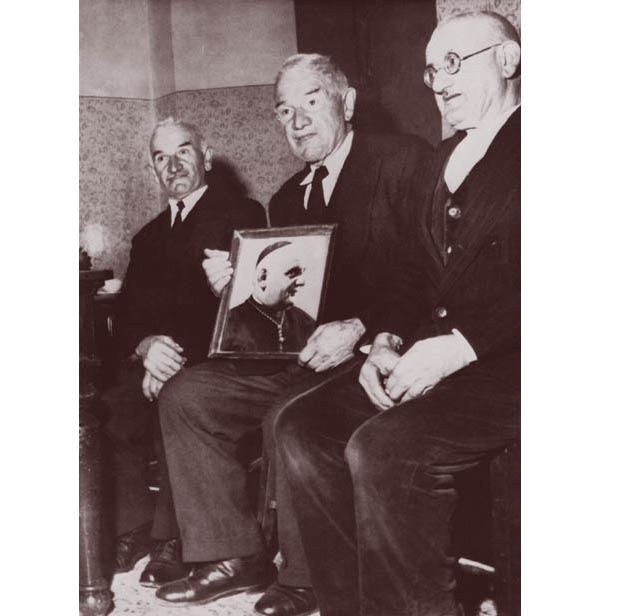

Die Brüder Saverio, Giuseppe und Alfredo Roncalli, vor 1958

Besondere Ergebenheitsadressen an die Mutter gab es natürlich jeweils zum Namenstag, den Marianna am Festtag der heiligen Anna, also am 26. Juli, feierte. Als am 28. Juli 1935 der Vater starb, tröstete Roncalli die Mutter: »Seht, Eure Kinder sind um Euch, um Euch zu trösten, um Euch beizustehen. Macht Euch nicht zu viel Sorgen um sie! Ruht Euch ein wenig aus! Mein Haus in Camaitino steht Euch ganz zur Verfügung. Geht dorthin mit den Schwestern. Lasst Euch dort von den anderen besuchen! Ihr wisst, dass Euer bischöflicher Sohn nicht reich ist. Doch wird er eher sein Kreuz verkaufen, als dass er es Euch an etwas fehlen ließe in Euren Wünschen oder Bedürfnissen. […] Euer Battista hat Euch mit einundachtzig verlassen. Ihr werdet daran denken, uns zu verlassen, wenn Ihr über neunzig seid. Und ihr werdet die Freude und die Liebe von uns allen sein.«

Ein bemerkenswertes Testament

Marianna Roncalli starb am 20. Februar 1939 mit vierundachtzig Jahren in Abwesenheit ihres bischöflichen Sohnes und wurde auf dem Friedhof in Sotto il Monte begraben. Die Trauerfeierlichkeiten für den wenige Tage zuvor verstorbenen Papst Pius XI. und die offiziellen Kondolenzbesuche in der Delegatur in Istanbul verhinderten, dass Roncalli nach Sotto il Monte reisen konnte. In seiner Aufbewahrung befand sich ein Schriftstück aus der Hand der Mutter, das er umgehend den Geschwistern zur Kenntnis bringen wollte. Es war das Testament der Mamma Marianna; sehr viel hatte sie ja nicht ihr Eigentum nennen können. Im Brief an die Geschwister schrieb er die, wie ihm schien, wichtigste Passage ab: »Da ich meinem Sohn Alfredo, der ledig geblieben ist, nicht die Vergünstigungen gewähren konnte, wie sie hingegen seinen Brüdern Zaverio, Giovanni, Giuseppino zuteil geworden sind, bestimme ich, dass bei meinem Tode Alfredo mein ganzes Bett, das heißt Bettgestell, Federmatratze, Matratze, 8 (acht) Betttücher und Decken und die Möbel, die in meinem Schlafzimmer sind, gegeben werden. Ich bitte meinen Sohn Mons. Angelo, diesen meinen Willen ausführen zu lassen. Roncalli Mazzola Marianna.«