El rodado regio hispánico

- -

- 100%

- +

Juan Carlos Galende Díaz (Madrid 1960)

Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Paleografía y Diplomática en su Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias Historiográficas. Integrante de diferentes equipos de investigación nacionales e internacionales y autor de diversas monografías y artículos de carácter histórico y paleográfico-diplomático, entre los que destacan estudios sobre cuestiones inquisitoriales, militares, docentes, braquigráficas, criptográficas y caligráficas. Director de la revista Documenta & Instrumenta (UCM).

Nicolás Ávila Seoane (Madrid 1977)

Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid donde es profesor de Paleografía y Diplomática del Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias Historiográficas (Facultad de Geografía e Historia). Su labor investigadora ha versado ante todo sobre estructura documental, datación histórica, elementos de validación, documentación municipal y cancillerías hispano-portuguesas, recogida en numerosos trabajos publicados por editoriales y revistas nacionales e internacionales. Dirige el grupo de investigación Organización administrativa y territorial del concejo de Madrid (siglos XIII-XVIII), y participa en diferentes proyectos de su especialidad.

Esta segunda entrega sobre la rota en los privilegios castellanoleoneses, cuyo inicial volumen, editado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, abarcaba de 1157 a 1230, aborda ahora los años inmediatos a la unificación definitiva de León y Castilla que supuso importantes cambios en las ruedas. Las expedidas bajo Fernando III dejan ver la clara intención de la cancillería por reflejar la hegemonía de Castilla y, al mismo tiempo, constituyen un período de transición en el que, junto a características del pasado, se adivina la gran transformación que tendrá lugar con Alfonso X. El presente tomo sigue el método del anterior y ofrece por tanto un estudio exhaustivo de cada modelo para precisar y definir las razones de su evolución.

El rodado regio hispánico

Fernando III de León y Castilla

(1230-1252)

El rodado regio hispánico

Fernando III de León y Castilla

(1230-1252)

Juan Carlos Galende Díaz

Nicolás Ávila Seoane

Colección Foro Hispanoamericano

Director

Francisco Javier Gómez Díez (Universidad Francisco de Vitoria)

Comité científico asesor

Paolo Bianchini (Universidad de Turin)

Perla Chinchilla Pawling (Universidad Iberoamericana - México)

Alex Coello de la Rosa (Universidad Pompeu Fabra)

Fermín del Pino Díaz (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC)

José Eduardo Franco (Universidade Aberta/CLEPUL - Universidade de Lisboa)

Almudena Hernández Ruigómez (Universidad Complutense de Madrid)

Ana María Martínez Sánchez (Academia Nacional de la Historia - Argentina)

Igor Sosa Mayor (Universidad de Valladolid)

© 2020 Juan Carlos Galende Díaz y Nicolás Ávila Seoane

© 2020 Editorial UFV

Universidad Francisco de Vitoria

www.editorialufv.es // editorial@ufv.es

Diseño de cubierta: Cruz más Cruz

Imagen de portada: Archivo Municipal de Toledo, Archivo Secreto, cajón 12, leg. 4, núm. 12, pieza 1.

Detalle del privilegio rodado de Fernando III vendiendo al concejo de Toledo todos los señoríos y propiedades que había comprado al arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada.

Primera edición: Septiembre de 2020

ISBN edición papel: 978-84-18360-43-5

ISBN edición digital: 978-84-18360-44-2

ISBN edición ebook: 978-84-18360-81-7

Depósito legal: M-25195-2020

Preimpresión: MCF Textos, S. A.

Impresión: Calprint, S. L.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Este libro puede incluir enlaces a sitios web gestionados por terceros y ajenos a EDITORIAL UFV que se incluyen solo con finalidad informativa. Las referencias se proporcionan en el estado en que se encuentran en el momento de la consulta de los autores, sin garantías ni responsabilidad alguna, expresas o implícitas, sobre la información que se proporcione en ellas.

Impreso en España - Printed in Spain

Índice

ABREVIATURAS

1. INTRODUCCIÓN

2. MODELOS

2.1. M-I (1230-1231)

2.2. M-II (1231-1232)

2.3. M-III (1231)

2.4. M-IV (1231)

2.5. M-V (1231)

2.6. M-VI (1231-1234)

2.7. M-VII (1231)

2.8. M-VIII (1232)

2.9. M-IX (1232)

2.10. M-X (1232)

2.11. M-XI (1232)

2.12. M-XII (1232-1236)

2.13. M-XIII (1232)

2.14. M-XIV (1234)

2.15. M-XV (1235)

2.16. M-XVI (1235)

2.17. M-XVII (1235)

2.18. M-XVIII (1236-1243)

2.19. M-XIX (1237)

2.20. M-XX (1237-1238)

2.21. M-XXI (1237-1243)

2.22. M-XXII (1237)

2.23. M-XXIII (1238)

2.24. M-XXIV (1239)

2.25. M-XXV (1239-1252)

2.26. M-XXVI (1239)

2.27. M-XXVII (1241-1242)

2.28. M-XXVIII (1241)

2.29. M-XXIX (1242-1249)

2.30. M-XXX (1245)

2.31. M-XXXI (1248)

2.32. M-XXXII (1248)

2.33. M-XXXIII (1250)

2.34. M-XXXIV (1252)

3. ESTUDIO

4. CATÁLOGO

5. ÍNDICE DE RUEDAS

6. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

6.1. Fuentes

6.1.1. Manuscritas

6.1.2. Impresas

6.2. Bibliografía

6.2.1. General

6.2.2. Específica

6.2.3. Colecciones diplomáticas y catálogos

6.2.4. Auxiliar

6.3. Webgrafía

6.4. Cartografía

Abreviaturas

En texto y catálogo:

arm.: armario.

c.: caja.

car.: carpeta.

coord., coords.: coordinador, coordinadores.

dirs.: directores.

doc.: documento.

ed., eds.: edición, editor, editores.

exp.: expediente.

f., ff.: folio, folios.

lám.: lámina.

leg.: legajo.

lib.: libro.

M: modelo.

mç.: maço.

mm: milímetro, milímetros.

N.: nombre (por Fulano).

núm., núms.: número, números.

p., pp.: página, páginas.

v: vuelto.

vol., vols.: volumen, volúmenes.

Ø: diámetro.

En los gráficos:

fb.: fimbria.

gr.: espacio intergráfilo.

R: rueda.

s/o: sin ningún original.

Instituciones:

AHN: Archivo Histórico Nacional.

ANTT: Arquivo Nacional Torre do Tombo.

BN: Biblioteca Nacional.

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

PARES: Portal de Archivos Españoles.

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

1

Introducción

Prosiguiendo la investigación iniciada en la monografía El rodado regio hispánico: León y Castilla antes de la unificación (1157-1230), editado por el Centro de Estudios Históricos Profesor Carlos Salvador Ángel Segreti, del CONICET, en 2018 en Córdoba (Argentina), esta nueva entrega contempla las ruedas de Fernando III posteriores al enlace definitivo de León y Castilla en 1230.

Con aquella misma metodología, se deslindan primero, argumentados con detalle, cada uno de los modelos propuestos, para dejar paso al estudio interpretativo y terminar con el catálogo de las rotas elegidas, ordenadas cronológicamente.1 Las referencias al volumen anterior irán sujetas al índice de cada rey.

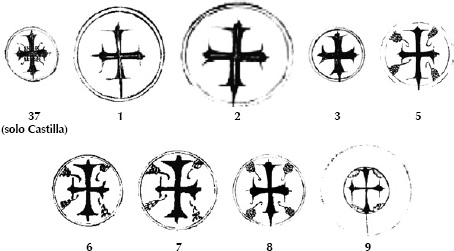

Al reproducir las cruces campales, y solo dentro de cada arquetipo, en lugar de ajustar todas a un mismo tamaño, se respeta ahora la proporción entre ellas, a fin de apreciar mejor las magnitudes, pero no así combinando modelos, pues algunas hubieran sido irrazonablemente grandes o pequeñas.2 En cualquier caso, el catálogo ofrece las medidas exactas de la mayoría.

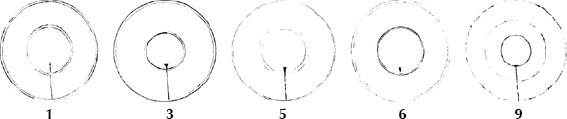

Además de los contados gráficos de coordenadas que ilustran estadísticamente la primera publicación, con el tamaño absoluto de cada rueda y su reparto porcentual entre campo, orlas e intergráfilos, hay ahora otros dos: uno compara el diámetro, que solo incluye la primera orla, con el del total rodado, y otro muestra los períodos de actividad de cada artífice.

Vuelven a ser idénticas las normas de transcripción, aplicando como allí unas específicas para las leyendas orladas, adaptadas al criterio de las sigilares. Hasta 1230, la orladura se limitaba casi exclusivamente a la inscripción principal, pero a partir de ahora se irá generalizando un segundo anillo con la confirmación de mayordomo y alférez, y cuyas grafías aconsejan igual tratamiento, detallando en consecuencia aspectos paleográficos como mayúsculas y minúsculas,3 signos abreviativos o interpunciones.

Recordemos esas normas:4

— Cabal literalidad del texto, indicando con (sic) repeticiones inútiles, despistes del escribano o redacciones incongruentes.

— Todas las letras se transcriben en mayúsculas.

— Las abreviaturas desarrollan lo faltante entre paréntesis y en minúsculas.

— Las cruces se limitan a +.

— Deslinde de palabras según el uso actual.

— Signos de puntuación descartados.

— Fragmentos ilegibles o perdidos, entre corchetes.

— Interpunciones, mediante asterisco (*).

— Una interrogación en las lecturas dudosas: (?).

El novedoso orlado del confirmatorio de mayordomo y alférez exige dos nuevas reglas:

— En la gótica redonda de las leyendas principales el traslado de las erres mayúsculas es literal, a tenor de la segunda norma y teniendo en cuenta que casi todas las letras son allí capitales. Sin embargo, en la escritura de privilegios del segundo anillo, donde predominan las minúsculas, se vierten duplicadas —r(r)—, salvo que la ortografía exija mayúscula, pues, al ser su grafía idéntica a la del texto del diploma, convenía ajustarse al mismo parecer.

— Efes y eses altas con el astil duplicado se ponen simples a principio de palabra y dobles las demás.

En cambio, tanto en las transcripciones aportadas al texto fuera del catálogo como en las leyendas secundarias que sigan siendo exteriores rigen los criterios paleográficos usuales para manuscritos anteriores a los Reyes Católicos:

— Idéntico respeto a la literalidad del texto aunque sea incoherente, añadiendo (sic) en tal caso.

— Desarrollo de todas las abreviaturas sin especificar lo elidido, salvo en las leyendas exteriores de las fichas del catálogo.

— Para la nota tironiana, et en latín y e en castellano.

— También aquí f y s alta de doble astil irán simples cuando inicien palabra, pero duplicadas en otra posición.

— Todos los tipos de i (media, alta o baja) se transcriben igual.

— La n con signo braquigráfico de nasal pasa a nn.

— La R mayúscula no transcribible como tal se troca en rr aunque contravenga las normas ortográficas actuales.

— U y v en latín se mantienen así, y en romance, adaptadas a su valor fonético.

— Separación de palabras, acentuación, puntuación y uso de mayúsculas y minúsculas acordes a las reglas académicas vigentes.

— Fragmentos reconstruidos, entre corchetes.

— Lecturas inciertas, con interrogación: (?).

Los diecisiete casos de abreviatura Galle se han resuelto Gall(eci)e —contracción— y no Galle(cie) —suspensión— porque la letra final de los apócopes suele ser consonante.5

Aunque tampoco hay en las fichas del catálogo innovaciones sustanciales, conviene destacar tres cuestiones:

— El señalamiento de si las leyendas insertas en una segunda orla son por completo anilladas o no, porque, aunque lógicamente toman forma circular, no es raro ver huecos o adornos de cierre. Sería ocioso indicarlo en la inscripción principal, siempre perfectamente abrochada, salvo un pequeño hueco al final de la copia 60.

— Encabezará el traslado la ratificación del mayordomo, como hacían las rotas anteriores, por su predominio jerárquico,6 pero sin que ello presuponga el orden de redactado; señalando además qué flanco ocupa cada uno, y no el punto de inicio del enunciado que veíamos en el tomo precedente.7

— Aparece ahora, como opción aclaratoria léxica, la fimbria para designar una corona vacía de texto, meramente decorativa, pero cuya anchura aconseja distinguirla de la doble gráfila. Como regla general, son tenidas aquí por tales las que superan el 10 % Ø y aquellas otras que, aunque más angostas, puedan parangonarse a sus orlas vecinas; excluida 39 (10’5 %) porque, como en todo M-II es doble la gráfila que bordea el signo, pudo no ser intencionada.

Acordes al primer volumen, van en cursiva todas las citas de fuentes manuscritas y las de los impresos previos a 1872, y en redonda entrecomillada las de los posteriores, marcando la divisoria el artículo de Muñoz y Rivero «Del signo rodado en los privilegios reales anteriores a don Alfonso el Sabio»,8 que ha de considerarse pionero de la investigación científica sobre las ruedas.

Las referencias archivísticas van al uso de la bibliografía académica (nombre de archivo y signatura), salvo exigencia concreta de alguna institución para reproducir imágenes de su acervo,9 en particular las del catálogo o las de pie de foto.10

Julio González transcribió de Fernando III como rey conjunto de León y Castilla ciento cuarenta y cuatro privilegios que tenía por originales seguros y cuatro inciertos.11 El presente catálogo añade tres que el historiador palentino solo manejó en copias (3, 51 y 88) y uno más no contemplado en su colección (18); 84 va conceptuada aquí como una versión previa pero igualmente original de 85, aunque él la juzgara copia. En el lado contrario, suscitan dudas 4 y 45, que para don Julio eran intachables. En consecuencia, sumando unos y descontando otros, se conservan de este período al menos ciento cuarenta y siete rodados originales con toda certeza. Este libro selecciona y analiza setenta y seis de ellos; es decir, el 52 %.

Las desigualdades apreciadas como decisivas han ocasionado treinta y cuatro modelos distintos, de los que cuatro solo contienen sendas copias (M-III, M-IV, M-IX y M-XXXII), mientras que en el resto hay al menos algún original.

Agradecemos al director del Archivo Municipal de Toledo, Mariano García Ruipérez, que nos franqueara el acceso a sus fondos y facilitara medir los rodados, y a su colega metropolitano Alfredo Rodríguez González, la puntualidad en el envío de todas las digitalizaciones requeridas de la catedral primada. Igualmente, a Luis Miguel de la Cruz Herranz, jefe de la sección Clero Secular y Regular del Archivo Histórico Nacional, de la que procede un tercio de los privilegios de este libro, por habernos resuelto la duda relativa a las signaturas de los números 15 y 16 de la carpeta 284 y remitido las imágenes de 78, 94 y 99.12

También nos mandaron desinteresadamente fotografías de signos rodados Fernando Jiménez Berrocal (Archivo Histórico Municipal de Cáceres; la de 11), Raquel Molina López y Miguel Ángel Cabeza Nieto (Ayuntamiento de Lucena; la de 76); y con autorización expresa para su publicación, Ramón Beltrán Almazán (Archivo Histórico Municipal de Úbeda; las de 54, 56 y 57), Bonifacio Bartolomé Herrero (Archivo de la Catedral de Segovia; la de 73), Rafael Cantalejo San Frutos e Isabel Álvarez González (Archivo Municipal de Segovia; la de 72).

Xosé Manuel Sánchez Sánchez, técnico medievalista del Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, nos aclaró fecha, dimensiones y signaturas de las copias conservadas del privilegio 30, y la profesora de la Universidad de Alcalá Rita Ríos de la Llave nos previno de la inaccesibilidad actual al Archivo del Real Monasterio de Santo Domingo de Guzmán en Caleruega.

Gestionaron y autorizaron sin coste ninguno los permisos de publicación de imágenes de sus respectivos archivos Josebe Alonso Marigómez (Archivo Histórico del País Vasco), Yolanda Rodríguez García y Beatriz Fernández García (Archivo Municipal de Burgos), Antonio Gabarrón García (Archivo Municipal de Mula), Ana María Herrero Montero (Archivo Municipal de Oviedo), Paulo Manuel Lamuria Cascalheira Tremoceiro (Arquivo Nacional Torre do Tombo) y Joseba Iribar Garrastazu (Ayuntamiento de Motrico). Además, Francisca Amorós Vidal, del Archivo General de la Región de Murcia, nos puso en contacto con el Municipal de Mula.

Nuestra gratitud también a los compañeros de la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, centro de referencia para cualquier consulta bibliográfica, y sobre todo a su jefa de préstamo interbibliotecario, Amaya Rico Francia.

Debemos un singular reconocimiento al doctor Isaac Caselles Jiménez, responsable de la Editorial de la Universidad Francisco de Vitoria, por interesarse en editar esta obra, y a los responsables académicos que han aceptado su publicación.

2

Modelos

2.1. M-I (1230-1231)

Radica en los originales 1 (sospechoso),13 2, 3, 5, 8 y 9 del escribano Gonzalo Martínez y las copias 6 y 7 del siglo xviii que reproducen el número 5. Oscilan entre 52 y 75 mm Ø, son de orla única, que supone entre el 44 y el 56 % Ø (39 % en 9, que incorpora una fimbria), y mantienen la típica leyenda exterior castellana con las confirmaciones de mayordomo y alférez.

La cruz campal es muy característica: gruesa, patada abocardando los brazos solo al final, de potenzas rectas y extremos de travesaño y cabecero abombados y rematados en un filamento. Igual, por tanto, que la 37 de Fernando III como rey privativo de Castilla, también hechura de Gonzalo Martínez, con adornos en el vértice; y de nuevo admite variantes:

— 1 y 2 inscriben otra cruz vaciada.

— 5 y 8, despachadas en un mismo día, y las copias 6 y 7 apoyan en la gráfila dispuestos en aspa cuatro arracimados con pecíolo.

— Las copias 6 y 7 del original 5 omiten ciertos detalles, como el filamento al extremo de los brazos o el punteo de los aritos arracimados.

— 9, de brazos adelgazados, pone un arquito lobular entre brazo y brazo junto a la gráfila.

El asta de soporte puede partir de un bodoque como el que remata los demás brazos (37 del reinado privativo de Castilla, y 2, 3 y 8 de aquí), o derivar en triángulo invertido (5 y 8). En 9, el bullón roza la gráfila imposibilitando el asta, que en las copias 6 y 7 se resume en un rabillo.

Pero lo más novedoso es el asta prolongada que llega a atravesar la orla14 y, no siempre, el primer intergráfilo (2, 3, 5 y 8, la fimbria en 9); tampoco las copias del siglo xviii trasladan la escisión.

Pero, además, en la orla desaparecen los divisores, tan comunes hasta este momento y que ni siquiera faltaban en el rodado que hizo Gonzalo Martínez cuando Fernando III solo era rey de Castilla. Van a ser suplidos por interpunciones: en 1, solo un punto al principio y sendos tras Toleti, Legionis y Gallecie; 2 y 3 lo mantienen respectivamente después de Toleti, y de Castelle y Legionis, y añaden dos puntos y coma triangulados al final, y el resto separa todas las palabras con tres aritos apilados y punteados (las copias no los puntean).

Enmarcan la orla gráfilas dobles (fimbria en 9 por distanciarse nada menos que 10,5 mm, casi como la corona, de 14 mm), mientras que fuera es solo una. Todas están bien perfiladas, salvo leves desajustes al manejar el compás o la plantilla en 8.

La leyenda principal empieza abajo y progresa en sentido contrario a las agujas del reloj, pues la base de renglón cae fuera, como era tradicional en Castilla.15 De acuerdo con la nueva situación política, combina la fórmula que venía empleando Fernando III (signum Ferrandi regis Castelle) con la recién heredada de Alfonso IX (signvm Adefonsi regis Legionis), pero añadiendo otro topónimo a cada una: Toledo y Galicia; en signum se prefiere la grafía U, típica de Castilla desde 1195, en lugar de la leonesa V.16 El texto resultante, casi invariable hasta la conquista de Córdoba recién iniciado el verano de 1236, fue signum Ferrandi regis Castelle et Toleti, Legionis et Gallecie.

Salvo 2, todas llevan nexos: NU o UM en signum (1 y 3 respectivamente), aN en Ferrandi (3, 5, 6, 7, 8 y 9, que lo combina además con la D) y ON en Legionis (5, 6, 7 y 8). Y menudean las abreviaturas, indicadas con una especie de lazo (3), un garabato yuguiforme (5 y 8; en las copias es un circunflejo sobre Legionis, y nada en Gallecie) o bien un breve rasgo (1), superpuestos a la letra precedente. 3 rectifica a signum la errata signuu.

Fiel a la costumbre castellana, contornea todo la clásica leyenda exterior, cuya base de renglón externa la hace contrahoraria. Abrocha casi siempre los huecos alargando el travesaño de la t de los confirmat (en 1 solo la del segundo; 3 consigue cerrar limpiamente). Se mantienen el mayordomo a la izquierda (maiordomus curie rregis) y el alférez a la derecha, tratando al monarca de domini (alferiz domini rregis).

Como ya se ha indicado, las copias 6 y 7 del original 5 no son rigurosas. Además de las variantes señaladas, se intercambia la anchura de los intergráfilos: el original dilata más el exterior, y las copias al revés.

2.2. M-II (1231-1232)

Consta de siete originales de Juan de Haza: 4 (sospechoso), 12 (aunque la corroborativa no lo precise, corresponde a su mano), 16,17 18, 33, 35 y 39; son muy afines a 35 del reinado exclusivo en Castilla de Fernando III, asimismo de Juan de Haza, si bien ahora desaparecen los divisores de la orla, como ya ocurría en M-I.