El rodado regio hispánico

- -

- 100%

- +

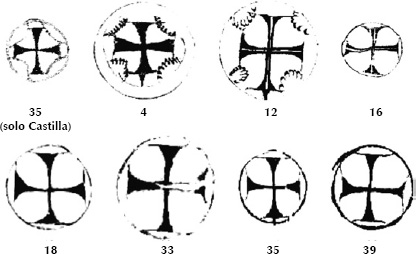

Oscilan de 49 a 69 mm Ø, excepto 16, que baja a 39. La única orla ocupa entre el 49 y el 64 % Ø, separada del campo por una sola gráfila (doble en 4) y de la leyenda exterior por dos. Las interiores de 4 quedan excéntricas, y hay desajustes de compás o plantilla en 39.

Las cruces son patadas y de potenzas rectas que se prolongan hasta rozar la gráfila interior, abarcando, pues, la mayor parte del campo, a cuyo tamaño se amoldan (13 a 24 mm Ø). La ornamentación escasea: otra cruz blanca inscrita en 12 y 16, y festón de cuatro arcos polilobulados junto a la gráfila en 4 y 12. Estas dos apoyan sobre un triángulo invertido, y 35 sobre breve asta que invade la orla.

Nada interrumpe el curso anillado: ni divisores ni el corte inferior que veíamos en M-I, y tampoco llevan interpunciones (solo 18 y 35 la final). Las leyendas remedan el modelo anterior. El habitual nexo aN de Ferrandi (aND en 12) lo vemos solo en 1231, pues al año siguiente desaparece. El signo abreviativo sigue semejando un yugo sobrepuesto, pero suple los et la nota tironiana, salvo en la rueda más antigua. Las letras finales de 12 se angostan para que quepa entero Gall(e)cie, y en 39 Haza olvidó el segundo et y hubo de montarlo. Signum mantiene la tradicional U castellana.

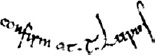

Pese a los dilatados travesaños de la t de ambos confirmat, las leyendas exteriores dejan un pequeño vano cenital (amplio en 4 y 39, menor y desplazado a nordeste en 12, 16, 18 y 35), excepto en 33, que abrocha. En 1232, el texto adopta la modificación de Pedro Martínez de Aguilar que veremos en M-VIII, tratando de domini al rey también en la ratificación del mayordomo.

La adjudicación de 12 a Juan de Haza, sin que lo explicite la corroborativa, sufre además el inconveniente de ser la única que llama Gonçaluus al mayordomo, en lugar del infalible aunque arcaizante Gundisaluus.

La bibliografía considera original el diploma 4,18 pero sutiles divergencias, algunas ya apuntadas, podrían desmentirlo:

— Doble gráfila entre campo y orla.

— Cruz más tosca, impropia de Juan de Haza.

— Errata en el antropónimo regio (Ferandi).

— Carencia de notas tironianas en la leyenda principal, y los et con e minúscula, algo insólito en todo el reinado.

— Falta en el nombre Lupus el indefectible semicolon de Haza.

Hay que tener también en cuenta que, aunque probablemente sea auténtico el privilegio de Alfonso IX que está confirmando (núm. 34), su llamativo signo fue interpolado.19

2.3. M-III (1231)

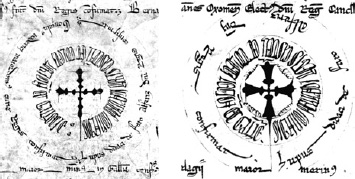

La rota 10, elaborada «durante los primeros años del reinado de Alfonso X»,20 traslada la de un perdido original del 12 de marzo de 1231, del que veremos otra copia más fiel en M-IV. Tiene 65 mm Ø y dos orlas del 29 y el 26 % Ø, con todas las gráfilas dobles. Resultan anticipadamente anacrónicas las tintas roja y azul (solo volveremos a verlas en este reinado repintadas al original 75) y la desconcertante cruz aspada bicolor sustentadora del signo.

La cruz campal es azul y patada, con cuatro bisectrices rojas.

La orla retoma los cuatro separadores, desechados tras reunificarse León y Castilla, ahora rojos y algo girados, con la leyenda principal armonizada: empieza abajo y es contrahoraria por caer la línea de renglón hacia fuera. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría antes de 1230, al contener ya más de cuatro palabras, hay que encajar varias en cada cuadrante e interpungirlas: sigum (sic) * Ferrandi - regis * Castelle - et Toleti, Legionis - et Gallecie *. La profusión de minúsculas y letras sobrepuestas, de diversos módulos, no son sino alteraciones del copista, que, por cierto, erró sigum.

La ratificación de mayordomo y alférez flanquea, como de costumbre, el signo, en sentido contrahorario por pisar hacia fuera. Hay una incongruente especie de T entre ambos oficiales por probable descuido iterativo. No solo interpunge para separar los confirmantes, cosa habitual, sino también después de Roderici, Didaci, Faro y el segundo rregis, y sorprenden la z de Gonzaluus (no hallaremos otra) y desechar la R mayúscula en el regis del mayordomo, detalle que solo volveremos a ver en el original 86 y, repetido además en el alférez, en cada copia 14 y 60.

2.4. M-IV (1231)

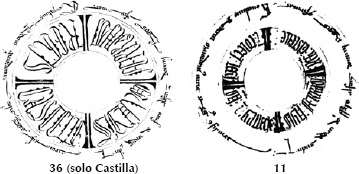

La copia 11, trasladada en 1366, parte del mismo original que la 10 (M-III), pero su mayor fidelidad permite ahora suponer que fuese Pascasio de Soria quien elaboró el perdido diploma primigenio, como los que vendrán a continuación, pero llevar separadores la orla interior impide asignarla a M-V. Tiene 79 mm Ø y consta de dos coronas, cada una del 27 % Ø, enmarcadas por gráfilas dobles muy finas; el par interior está algo deslizado.

La cruz es idéntica a las otras suyas de M-V, salvo en que las potenzas de travesaño y cabecero se incurvan y ramifican.

La orla, según acabamos de ver, se divide en cruz mediante un doble trazo grueso abocinado y bilobulado hacia fuera; esos adornos parecen cosa del copista, a juego con los de la cruz campal, pues los escisores de un original de Pascasio de 1229, con Fernando III como rey privativo de Castilla, son mucho más simples (núm. 36). Es incluso probable que ni los hubiera en el original, pese a estar en ambas copias (10 y 11), pues durante el reinado conjunto en León y Castilla solo se dejan ver en la inacabada 34 y, con muy diferente factura, en 28 (inacabada), 78 (copia) y 80 (original).

La leyenda, de nuevo cuartelada irregularmente, llega a fragmentar Legionis: signvm * Ferrandi * - regis * Castelle * - et * Toleti, * Legi - onis * et * Gallecie *. Pero muestra rasgos propios de Pascasio: ausencia de nexos, apócope en sign(vm), signo general abreviativo en forma de yugo, y nota tironiana para suplir et.

La segunda orla es continua, y la confirmación de mayordomo y alférez sigue la pauta de Pascasio en el subsiguiente M-V. Se echa de menos la cedilla en Goncaluus.

2.5. M-V (1231)

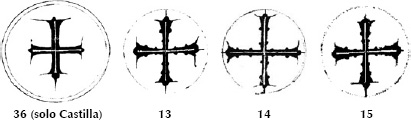

A Pascasio de Soria han de deberse los originales 13 y 15 y el que sirvió de base al facsímil coetáneo 14,21 muy semejante, aunque la corroborativa no señale escribano. Como hemos visto en M-IV, había trabajado con Fernando III desde antes de 1230 (núm. 36).

Estas ruedas alcanzan de 92 a 93 mm Ø y agregan ya una segunda orla para las confirmaciones de mayordomo y alférez: la primera ocupa entre el 33 y el 35 % Ø, y la nueva, siempre algo más estrecha, del 26 al 30. Todas las gráfilas son simples, particularmente finas las de 13, y con leve desajuste la interior de 14. Difieren, por tanto, de la antedicha rota de Pascasio de 1229, con orla única enmarcada por gráfilas dobles y leyenda secundaria libre.

Las cruces son muy peculiares: ocupan casi todo el campo, patadas, de potenzas alabeadas, con otra inscrita vaciada, dos abultamientos a cada lado de los brazos y bodoques extremos con un rabillo que puede alcanzar la gráfila, y están apoyadas sobre simplísima asta. La de 1229 era más sencilla: sin cabillos ni lóbulos braquiales, y descansa en un cuadradito sobre un triángulo invertido que no llega hasta la gráfila.

Solo la prolongada asta de 15 parte la orla y se tuerce un poco hacia la izquierda (recordemos que no hay ya divisores, como sí ocurría en 36 del reinado privativo y en las copias 10 y 11 que determinan aquí M-III y M-IV). La leyenda sigue la disposición habitual. En 1229, Pascasio había escrito signvm con V, cosa bastante rara, aunque no en él (ver M-XII), pero ahora lo apocopa sign(vm)22 en las dos que le adjudican las corroborativas (13 y 15); en cambio, 14 emplea U, pero quizá sea achacable al copista.23 Los originales carecen de nexos (solo hay uno en la copia 14) y las tres ruedas sustituyen los et por notas tironianas, y señala el resto de abreviaturas el consabido yugo sobrepuesto. Interpunge tres puntitos apilados.

Aunque las confirmaciones de mayordomo y alférez ocupan ahora la segunda orla (siempre continua, incluso en 15, que sí divide la primera según acabamos de ver), ello no altera el tipo escriturario o el uso preferente de minúsculas. Pascasio mantiene también el amolde tradicional, con dos pequeños huecos a nordeste y sudoeste, cubiertos alargando el travesaño de la t de los confirmat y, si es preciso, añadiendo un garabato, y no duplica tratar de domini al rey en la ratificación del mayordomo (no olvidemos que en M-II ello tenía lugar en rotas posteriores a estas de M-V). La copia 14 escribe los dos regis con r minúscula, opción insólita atribuible al amanuense, que solo vuelve a verse en el relativo al mayordomo de 10 y 86 y en los dos de 60.

2.6. M-VI (1231-1234)

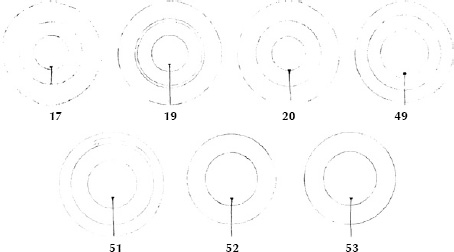

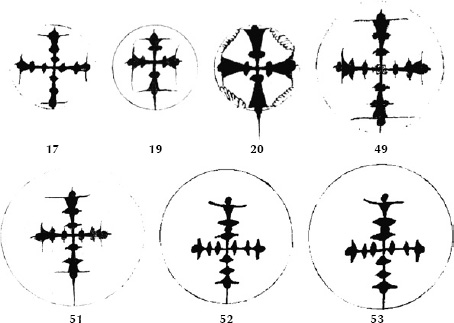

El mismo Gonzalo Martínez de M-I diseña este otro grupo, consistente en los originales 17, 19, 20, 4924 y 51 y dos copias del siglo xviii del último (52 y 53). Las corroborativas de 17, 19, 20 y 51, aparte de nombrarlo, especifican que era escribano,25 detalle poco habitual que solo volveremos a ver hacia el final del reinado (Sancho, Juan Pérez de Berlanga y Juan Domínguez de Segovia; anteriormente, solo Sancho Domínguez en 73 de 1239): Gonçaluus Martini, scriptor domini rregis, scripsit (17 y 19); Gonçaluus Martini, scriptor domini rregis, iussu iam dicti electi electi et cancellarii,26 scripsit (20) o Gonçaluus Martini, scriptor domini rregis, mandato iam dicti cancellarii, scripsit (51).

Los rodados 17 y 20 llegan a solaparse arriba y abajo con el texto del diploma.

Miden de 81 a 104 mm Ø y tienen dos coronas: la interna ocupa entre el 26 y el 32 % Ø y la externa del 21 al 36 %; es más ancha la primera en los ejemplares de 1231 y la segunda en los de 1234. Igual que en M-I, Gonzalo Martínez sigue prolongando el asta de la cruz campal hasta atravesar ambas orlas (de la más antigua solo cruza la interior, y en 19, la única con dos gráfilas intermedias, siega también el intergráfilo); 52 y 53 no reproducen de su original 51 la gráfila exterior ni la leyenda de mayordomo y alférez, pero alargan el asta más allá del rodado. El original 20 deja la raya escasa y el 49 sobrada.

Todas las gráfilas son simples, excepto esas intermedias de 19, dobles. Las de 17 están muy perfiladas. En la parte superior de la orla 51 hay trazas de dos arcos, quizá ensayos o titubeos de compás o plantilla.

Las cruces campales se asemejan mucho a M-V, pero con los brazos más finos y sin inscribir otra. Gonzalo Martínez asume los bullones braquiales de Pascasio y, en 49 y 51, les añade un cabillo que ignoran las copias 52 y 53.27 En 49 ensaya un arito en cada vértice.

Más desentona 20, que, a partir de un solo bodoque aplastado en cada brazo, agiganta el patado. Y solo aquí recupera Gonzalo el festón lobulado junto a la gráfila que habían empleado él mismo en 9 y su colega Juan de Haza en 4 (sospechoso) y 12. Agotado el campo, pone como asta, ya en plena orla, un triángulo invertido de cuyo vértice arranca la raya que parte ambas orlas. Las de las copias 52 y 53 están un poco desplazadas hacia abajo (no así la del original 51 que reproducen), pero sin llegar al extremo de M-XX.

La leyenda principal, que falta en la inacabada 49, sigue la disposición habitual. 51 añade al final del texto una F entre puntos altos28 que podría resolverse como fecit, tomando el polisémico verbo en el sentido de otorgó, pues todo muestra la mano de Gonzalo. Se trata de una singularidad ajena por completo a cualquier otra rueda de Fernando III o sus antecesores.

Las características gráficas no discrepan de las ya expuestas para Gonzalo Martínez en M-I: signum con U, nexos aN en Ferrandi (17, 20 y 51)29 y ON en Legionis (20), abreviación yuguiforme montada (17, 19 y 20) y escritura completa de et sin asomo de nota tironiana. En 51, la I de Toleti va encerrada en la segunda T, cuya base hubo que modificar y prescindir de la habitual duplicación del trazo vertical; las copias 52 y 53 lo imitan, pero dejan una T normal y reducen la I. Solo interpunge los finales apilando aritos: dos punteados en 17, tres en 19 y punto en 20; nada en 51 y sus copias.

La vacante de mayordomo entre octubre de 1231 y febrero de 1232 determinó que Gonzalo Martínez distribuyera en 20 la ratificación del alférez por todo el anillo prolongando las eses de Lupus y rregis y la t de confirmat y dejando amplios huecos entre palabra y palabra. Igual que en M-I, sigue sin tratar de domini al rey en los casos de confirmación del mayordomo.

2.7. M-VII (1231)

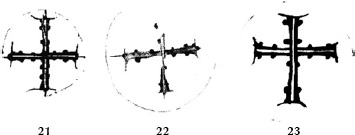

Pablo Sánchez es el autor de 21 y, probablemente, del mutilado 22, que no conserva la cláusula corroborativa, así como de 23, reproducción poco fiel.30 Su aspecto es muy parecido a M-V, salvo por su menor tamaño, amenguar el patado de la cruz campal y limitar las abreviaturas de la leyenda principal a la nota tironiana.

Miden entre 68 y 69 mm Ø, y las dos orlas tienen pareja anchura en los originales (32-29 y 30-31 % Ø), mientras que la exterior se dilata en la copia (20-28 %). Las gráfilas son sencillas, muy finas las de 22 y 23.

No hay otra diferencia apreciable entre las cruces de Pascasio de Soria y Pablo Sánchez salvo que las del segundo apenas abocinan los brazos, mientras que las del primero son claramente patadas; de ahí la atribución a Pablo del deteriorado 22. El facsímil 23 la hace latina y prescinde de adornos extremos y del asta.31

Todas las orlas son continuas. Las únicas novedades de la leyenda están en la copia 23, que, en vez de hacerlo abajo, desplaza el arranque a sudoeste; la encabeza sigillum32 (con U, igual que el signum de los originales) y prescinde del et habitual entre Legionis y Gallecie. No hay nexos ni más abreviaturas que la nota tironiana: 21 solo en el primer et, solución presumible en 22, que ha perdido ese fragmento, y en el único de 23. Idénticas interpunciones a M-V, que, en 23, se omiten entre et y Toleti. También en 23 vemos sendos circunflejos sobre las íes de sigillum, al otro lado de la gráfila, dentro ya del campo.

La leyenda secundaria sigue sin mayordomo y extiende a todo el aro la fórmula del alférez, como en 20 de Gonzalo Martínez (M-VI).33 Los originales consiguen cerrar el anillo alargando las letras finales de Lupus, alferiz, rregis y confirmat, y 21 añade un garabato. La copia 23 opta por dejar amplios huecos entre palabras, sobre todo en la mitad izquierda.

2.8. M-VIII (1232)

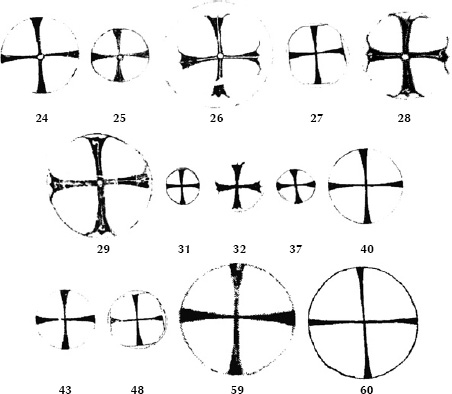

Los originales 25, 26, 28, 29, 32, 40, 43 y 59 son obra de Pedro Martínez de Aguilar, y muy probablemente, aunque sus corroborativas lo ignoren, 24, 27, 31 y 37; eran suyos, además, los que sirvieron de base a las copias coetáneas 4834 y 6035 (sacada de 59).

El tamaño va de 43 a 88 mm Ø, y su única orla ocupa entre el 40 y el 55 % Ø (en 31, 32 y 37 se dispara hasta el 73, 68 y 63 %; en la copia 60 baja al 24 %), circuye todo la leyenda de mayordomo y alférez; 24 incorpora una fimbria en el borde del signo. Todas las gráfilas son simples; 27, 31, 37 y 48 tienen sutiles desajustes, y en 25 son muy irregulares y excéntricas, como hechas a ojo;36 las de la copia 60 también parecen de mano alzada, pero con mucha mayor precisión.

Las cruces son de dos tipos:

— Patadas que agotan el campo (24, 25, 31, 37, 40, 43, 59 y 60); 27 y la copia 48 acortan algo los brazos y los dotan de largas potenzas rectas que tocan la gráfila.

— También patadas, pero permitiendo unos remates con potenzas undosas de centro angulado (26, 28, 29 y 32); carecen de asta. Suelen inscribir otra cruz hueca, de brazos rectos (26) o en forma de báculo (28 y 29); 32 es maciza, quizá por su reducido tamaño.

Un modelo y otro pueden llevar anillo central (24, 25, 26, 28 y 29).

La orla es continua, salvo en 28, dividida mediante rayas finas onduladas en nueve sectores irregulares, cada uno de los cuales contiene una palabra. El texto, amoldado a costumbre, prescinde de nexos o notas tironianas. Sí son corrientes las interpunciones, encabalgando entre cinco y once puntos tras cada palabra en 24, 25, 26, 27, 29, 32, 48, 59 y 60, y limitadas a un punto final en 31, 37, 40 y 43; huelgan en 28. Hay letras encajadas en 25, 27, 31, 37, 43, 48 y 59. Signum se escribe siempre con U.

El 29 de junio de 1236, Fernando III había tomado posesión de Córdoba,37 que entra a la intitulación en el siguiente documento registrado por Julio González, la copia de un privilegio del 20 de julio: ego Ferrandus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, Legionis et Gallecie et Cordube;38 dentro del signo rodado no lo detecta hasta el 9 de septiembre, en el primer original posterior a la conquista.39 Aquí figura por primera vez en dos diplomas de la siguiente Nochebuena: 58 de M-XVIII y este 59 (y en su copia 60). Los tres cuentan con un tercer et antes de Córdoba, como la intitulación, y abrevian el topónimo: signum Ferrandi regis Castelle et Toleti, Legionis et Gallecie et Cord(ube), y 59 contrae Gall(eci)e.

La confirmación exterior se anilla abrochada. 28 sobrealarga el travesaño de la N del segundo confirmat.

Distinto es el caso de la copia 60, cuya ratificación de mayordomo y alférez ocupa los flancos para no solapar arriba y abajo los renglones del privilegio, que llegan a ras de la gráfila, a diferencia de lo hecho en 17, 20 y 45, donde rueda y texto se imbrican.

En sus tres primeras rotas, diseñadas en enero y principios de febrero de 1232 con la mayordomía aún libre, implementa maiordomatus curie domini rregis uacat, que le permite no dejar huecos como había ocurrido en M-VI y M-VII, constriñendo de nuevo al alférez a oriente. Actuará igual en 59 cuando vaque el alferazgo: mientras que el escribano de 58 (probablemente Pascasio de Soria) había tenido que añadir rayas para estirar: alfe - recia - va - - cat, Pedro Martínez opta por alargar el texto: alferezia curie domini rregis vacat;40 prescindiendo del insólito curie, la fórmula extensa se repetirá en 61 (también suya), 62 y 63.

Ese tratamiento domini para el rey junto a la mayordomía vacua es otra novedad suya41 que se mantendrá cuando ocupe el cargo García Fernández de Villamayor desde mediados de mes,42 como vimos en lo de 1232 de M-II, haciéndose frecuente hasta 1243. En cuanto al antropónimo, escribe Garsia en 27, 28, 29 y 48, Garsias en 31, 37, 40 y 43, y el viciado Garsie en 59 y 60; el deterioro de 32 impide verlo. La copia 60 emplea r minúscula en ambos regis, variante solo vista en el del mayordomo de 10 y 86 y en los dos de 14. Es muy característica de Pedro Martínez la z de alferiz, semejante a una cedilla y ajena a los demás escribanos de Fernando III43 (en 37, además, cambia ele por erre: arferiz).

2.9. M-IX (1232)

El privilegio 30 es una copia realizada el 10 de octubre de 1317 por el notario compostelano Alfonso Eanes44 de un original perdido de Pedro Martínez de Aguilar. La rueda tiene 91 mm Ø. La cruz campal, que abarca todo el campo, es muy tosca y los brazos acaban en tridente.

La orla, única, continua y entre gráfilas simples, supone el 25 % Ø. Su leyenda sufre anomalías:

— Llevar cruz incoativa solo pasaba en originales de Fernando II de León.45

— Invierte la colocación habitual: sentido horario por apoyar el renglón hacia dentro, e inicio arriba. Así irá viéndose a partir de 1242 y se impondrá bajo Alfonso X; por tanto, era lo normal en época de Alfonso XI, cuando se hizo esta copia.

— Poner Fernandi en vez de Ferrandi es insólito, solo repetido en tres ruedas dibujadas por Sancho de Segovia en 1251 y 1252 (copia 98 y originales 99 y 100).

— Trastocar el orden de reinos (Castilla, León, Toledo y Galicia), con una sola nota tironiana entre los dos últimos.

— Peculiar braquigrafía de León y Galicia.46

— Interpunciones limitadas a flanquear la sigla de Legionis.

La leyenda exterior, muy menuda, mantiene el tradicional sentido contrahorario por su apoyo externo, pero el mayordomo quedará a la derecha y el alférez a la izquierda (solo repetido en 58, 75, 76 y 80), dejando un amplio hueco a sudoeste, semicerrado alargando generosamente el travesaño de la t final. En el apellido del mayordomo se prefiere de nuevo Fernandi a Ferrandi, igual que en el antropónimo regio. Es asimismo extraño Luppus con dos pes,47 y alfferez con e en la sílaba final, caso exclusivo en todo el reinado, y tal vez castellanismo que contaminó la copia, elaborada cuando ya se rodaba en romance.48

2.10. M-X (1232)

Tanto Luis Sánchez Belda como Julio González consideran original el privilegio 34,49 despachado según su cláusula corroborativa por Pedro Martínez, el escribano de M-VIII. La inacabada rota (el campo está vacío) mide 55 mm Ø y su orla única, entre gráfilas simples con algún desajuste, ocupa el 53 % Ø; es decir, dentro de los parámetros de este oficial.

Sin embargo, resulta sospechoso que lleve separadores, ajenos a los originales de Fernando III tras la reunificación de León y Castilla como vimos en M-IV, que, por estar caídos los horizontales, la dividen en cuatro arcos irregulares. Y tampoco coinciden entre sí, pues el derecho es un simple trazo grueso, mientras que el resto se abocinan. Ello determina el caprichoso reparto de la leyenda: signum Fe - rrandi, regis Ca - stelle et Tol - eti, Leginis (sic) et Gallecie.