Gemmotherapie in der Kinderheilkunde - eBook

- -

- 100%

- +

Diese großen und tiefen Mysterien wollen wir in folgenden Worten feiern (inspiriert von einem christlichen Segensspruch):

Mutter Erde und Vater Himmel segnen mich.

Sie geben Flügel meinen Gedanken,

Hände meinen Worten,

Füße meinen Träumen,

Liebe meinem Tun

und Maß meinen Zielen.

Großes Geheimnis,

mögen dein und mein Geist eins werden.

Der Mensch ist Teil der Natur

Wir sind genauso wie alle anderen Lebewesen in die natürlichen Zyklen eingebunden und bestehen ebenso wie alles Leben aus den Elementen Luft, Wasser, Feuer und Erde. Sind diese Elemente in einem individuellen Gleichgewicht, ist der Mensch gesund. Verliert der Mensch dieses Gleichgewicht, wird er krank. Auslöser, das Gleichgewicht dieser Wirkprinzipien zu verlieren, können äußere Bedingungen (Kälte, Hitze, Krankheitserreger) oder innere Faktoren (innere Entwicklungsschritte, konstitutionelle Merkmale, persönliche »Schwachstellen«) sein. Fast immer ist die Krankheitsentstehung sowohl von inneren wie auch von äußeren Faktoren abhängig.

Die Elemente Luft, Wasser, Feuer und Erde bilden die Welt. Sie zeigen sich in allem Leben auf dieser Erde, so auch im menschlichen Organismus. Im traditionellen naturphilosophischen Medizinsystem Europas, der Humoralmedizin (vom lateinischen humor für »Feuchtigkeit«), werden die Kräfte der vier Elemente den Wirkprinzipen Sanguis/Blut (Luft), Phlegma/Schleim (Wasser), Chole/Gelbgalle (Feuer) und Melanchole/Schwarzgalle (Erde) zugeordnet. Diese Elemente sind nicht als konkrete Substanzen, sondern als feinenergetische Wirkprinzipien zu verstehen, denen die Qualitäten feucht/trocken und warm/kalt zugeordnet sind.

Die Qualitäten der Säfteprinzipien sind:

Sanguis/BlutFeucht und warmElement LuftPhlegma/SchleimFeucht und kaltElement WasserChole/gelbe GalleTrocken und warmElement FeuerMelanchole/SchwarzgalleTrocken und kaltElement ErdeDie Wirkungen der Säfteprinzipien

Sanguis/Blut

Feucht-warmes Sanguis steht für Aufbau und Vitalität, wie man es vom Blut als Lebenssaft und Träger der Vitalkraft kennt. Das Sanguisprinzip symbolisiert die Energie und Dynamik, die das nährende Phlegma bewegt und belebt. Auch die Wahrnehmung von Reizen, deren Austausch und Vermittlung wird vom Sanguisprinzip vermittelt.

Phlegma/Schleim

Das feucht-kalte Phlegma gilt als potenzielle Energie, die der Mensch in Sanguis umformen muss, damit es ihm zur Verfügung steht. Neben dem nährenden Potenzial hat Phlegma auch eine befeuchtende Kraft, die sich in der Funktion von Kühlen und »Schmieren« zeigt. Als Energiespeicher ist Phlegma beispielsweise im Fettgewebe sichtbar. In der Krankheitslehre der Traditionellen Europäischen Naturheilkunde (TEN) versteht man unter einem unphysiologischen Anstieg von Phlegma (Phlegmatismus) eine mangelhafte Stoffwechselleistung des Organismus, die sich beispielsweise an Haut und Schleimhaut in Form von Ausschlägen und Entzündungen manifestieren kann.

Chole/Gelbgalle

Die trockene und heiße Chole symbolisiert den Antrieb und die Umsetzungskraft, die jeder Lebensregung zugrunde liegt. Das Wärmeprinzip, die Steuerung, Organisation und Reifung aller Lebensäußerungen organisieren sich über die Aktivität der Gelbgalle.

Melanchole/Schwarzgalle

Die trockene und kalte Schwarzgalle wirkt den vorwärtstreibenden Kräften entgegen und wird in Retentionskraft, Begrenzung, Verhärtung und Stagnation wahrnehmbar. Ein unphysiologischer Anstieg des melancholischen Prinzips führt in chronische Krankheitsprozesse.

Kochung/Reifung – Kraft der Veränderung

Die aufgenommene Nahrung enthält für den Menschen ein hohes Maß an potenzieller Energie (Speicherform der Energie). Er muss dieses aber erst noch in aktive Energie umwandeln. Denn die humorale Qualität von Nahrung ist kalt und feucht (Phlegma) und muss vom Körper in drei Kochungsschritten (Coctio) assimiliert werden, bis sie zu Sanguis umgewandelt werden kann, der aktiven Energie mit der Kraft, zu ernähren und zu bewegen.

Die erste Kochung findet im Magen und Darm statt, die zweite läuft in den Mesenterial- und Pfortadergefäßen sowie der Leber ab. Die vollendete Wandlung zu feucht-warmem Sanguis geschieht in der dritten Coctio im Gewebe, wo Sanguis für Aufbau, Regeneration und Regulation der spezifischen Gewebsfunktionen gebraucht wird.

Phlegma muss somit zwingend zu Sanguis gewandelt werden, bevor es verbraucht werden kann. Übermäßiges Phlegma kann physiologisch nicht ausgeschieden werden. Katarrhe und Hautausschläge als Krankheitssymptome werden darum im humoralmedizinischen Denken als kompensatorische Ersatzausscheidungen von Phlegma über Schleimhaut und Haut gesehen.

Wir nehmen aber nicht nur stoffliche Nahrung auf, sondern ebenso viele Informationen oder energetische Nahrung. Kinder bringen eine natürliche Neugierde mit, die Welt zu entdecken. Während sie aufwachsen, wird ihre Welt so wortwörtlich Schritt für Schritt größer, spannender und verlockender. Die Kinder begegnen dabei viel Unbekanntem: Sinneseindrücken genauso wie Krankheitserregern oder eigenen, inneren Welten.

Während der Verarbeitung von stofflicher und energetischer Nahrung entstehen Gelb- (Chole) und Schwarzgalle (Melanchole), die in kleinem Ausmaß physiologische Berechtigung im Organismus haben. Im Übermaß jedoch wirken die gelb- oder schwarzgalligen Substrate reizend und werden darum »Schärfen« genannt. Schärfen gelten als krankmachend und müssen vom Organismus neutralisiert und ausgeschieden werden.

Beinahe ununterbrochen nehmen Kinder neue Sinneseindrücke auf. Sie machen Erfahrungen und werten diese Fülle an Informationen auf ihre ureigene kindliche Art aus. Vielfach sind es gerade die feinen Schwingungen und Informationen im Leben, die die Kinder wahrnehmen. Es ist so etwas wie »zwischen den Zeilen lesen«, es ist das intuitive Erfassen einer Situation oder einer Gegebenheit.

Diese große kindliche Wahrnehmung gebührend zu begrüßen und wertzuschätzen, setzt voraus, innehalten zu wollen und bereit zu sein, hinzuhorchen und aufzunehmen. Es ist eine wunderbare Quelle tiefer Weisheit und Intuition. Eine solche Wahrnehmung der kindlichen Kraft impliziert immer auch, in Kontakt mit den archaischen Lebens- und Schöpfungskräften zu treten. Für den kindlichen Organismus geht es im Wachstumsprozess darum, alle stofflichen und nichtstofflichen Informationen zu verarbeiten, sie zu »verdauen«, sie sich eigen zu machen, um daran zu reifen. In diesem Prozess, der wie gesagt »Kochung« genannt wird, liegt die Kraft der Veränderung, die jedes Kind für seinen individuellen Prozess natürlicherweise mit sich bringt. Es ist gewissermaßen das heilige Feuer des Lebens.

Die vier Temperamente und die unterschiedlichen Bedürfnisse des Kindes

Aus der Sicht der Traditionellen Europäischen Naturheilkunde (TEN) ist die Welt wie gesagt aus den vier Elementen Luft, Wasser, Feuer und Erde aufgebaut. Jedes Kind kommt mit einer individuellen Mischung der vier Elemente zur Welt. Die vier Wirkprinzipien Sanguis/Blut (Luft), Phlegma/Schleim (Wasser), Chole/Gelbgalle (Feuer) und Melanchole/Schwarzgalle (Erde) prägen das Temperament, den Charakter und die Konstitution aller Lebewesen. Daraus ergeben sich die vier Temperamente Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker und Melancholiker, die nachfolgend idealtypisch vorgestellt werden.

Betrachtet man die Lebensabschnitte des Menschen, so befinden sich Neugeborene und Kleinkinder allgemein im phlegmatischen und Kinder ab circa vier Jahren im sanguinischen Lebensalter. Dies ist aber nur ein Aspekt. Noch viel wichtiger ist das individuelle Temperament, das den Charakter des Kindes prägt. Reine Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker oder Melancholiker wird man nie antreffen. Die Übergänge sind fließend, und in der Regel liegen Mischformen vor. Die Dominanz eines Wirkprinzips ist jedoch ein Leben lang prägend und bildet den Grundtypus eines Menschen.

Unsere Gesundheit ist nach der Humorallehre vom Mischungsverhältnis der Säfteprinzipien wie auch von deren Qualität abhängig. Wenn sich jedes Säfteprinzip im physiologisch ausgewogenen Verhältnis zu den anderen dreien befindet, ist der Mensch gesund. Dieses Verhältnis ist individuell und prägt das Temperament und die Konstitution. Krank wird der Mensch bei vorübergehendem oder dauerhaftem pathologischen Übermaß oder gravierendem Mangel einzelner Säfteprinzipien. Gesundheit entspricht damit einer harmonischen Mischung der vier Prinzipien. Krankheit wird als deren falsche oder schlechte Mischung verstanden.

Sanguiniker

Sanguis/Blut: feucht und warm, Element: Luft, Adjektiv: sanguinisch

Der Sanguiniker ist leicht, lebhaft, erregbar und beweglich. Er reagiert schnell auf physische und geistige Reize. Sanguiniker haben ein geselliges Wesen und sind sehr begeisterungsfähig, aber auch unbeständig. Ein heute gefasster Entschluss kann bereits morgen keine Bedeutung mehr für sie haben. Sie verfügen über ein untrügliches Gefühl für Atmosphärisches, erfassen dadurch Stimmungslagen und kommende Trends sehr schnell und genießen innerhalb von Gruppen einen hohen Unterhaltungswert. Gern sieht man sie in fröhlichen Gesellschaften, »wo etwas los ist«.

Sanguinische Kinder sind voller Fantasie. Sie haben tausend Ideen, was man spielen, basteln, ausprobieren oder erforschen könnte. Ihre Welt ist farbig, fröhlich und kreativ. Fragt man sie, was sie mal werden wollen, antworten sie mit großen Plänen vom eigenen Bauernhof, Zirkus oder einer Reise auf den Mond. Diese Pläne ändern sich aber auch sehr schnell, wenn es gerade schneit, wird ein Schneeskulpturenpark, und wenn es regnet, eine Regenbogenfisch-Farm gebaut. Haben sie eine Spielidee, die die Eltern verneinen (weil sie zu utopisch, zu gefährlich, zu verwegen ist), denken sie sich etwas anderes aus.

Andere Kinder sind gern in ihrer Nähe, da ihre sprudelnde Energie ansteckend ist. Erwachsene können von sanguinischen Kindern durchaus auch verwirrt werden. Sanguinische Kinder vertiefen sich selten über längere Zeit ins gleiche Spiel. Vielmehr haben sie dauernd neue Ideen, die es zu verwirklichen gilt. Erzählt man diesen Kindern eine Geschichte, so haben sie bei jedem zweiten Satz eine Idee, wie die Handlung auch weitergehen könnte …

Sind sanguinische Kinder krank, haben sie schnell hohes Fieber oder andere akute Infekte, sie erholen sich aber auch sehr bald wieder.

Sanguinische Kinder schenken der Welt ihre Unbekümmertheit, ihren Sinn für Humor, ihren Enthusiasmus, immer wieder von Neuem zu beginnen, ihren Charme, ihre Kreativität und die einfache Logik des Kindes in einer komplizierten Situation.

Eine Sanguinikergeschichte

Es war einmal ein Eichhörnchen, das lebte in einem schönen Wald. Es kletterte gern auf Bäume und Sträucher, sprang von Ast zu Ast und war ein fröhliches und aufgewecktes Tier. Der Wald, in dem das Eichhörnchen lebte, war ein ganz besonderer. Es war nicht zuerst Frühling im ganzen Wald und dann Sommer, Herbst und Winter. Nein, jeder Baum, jedes Kraut, jeder Busch und jeder Strauch konnte selbst wählen, ob er gerade Frühling, Sommer, Herbst oder Winter haben wollte. In diesem Wald sah es lustig aus, neben einem Sommerbaum standen ein Herbstbusch mit seinen farbigen Blättern, ein Strauch voller Raureif und eine Frühlingsblume, die gerade ihren Blütenkopf aus dem Schnee herausstreckte.

Das Eichhörnchen liebte diesen Wald. Es brauchte keine Vorräte zu sammeln. Wenn es Hunger hatte, suchte es einfach eine Herbstbuche, knabberte dann ein Buchennüsschen, einen Haselstrauch im Spätsommer, wo es eine Haselnuss knackte, oder eine Tanne mit herbstreifen Tannenzapfen. Wenn es dem Eichhörnchen vom Herumtollen zu heiß wurde, suchte es einen schneebedeckten Busch und kühlte sich ab. Wenn es einem anderen Tier einen Blumenstrauß pflücken wollte, suchte es eine Waldlichtung mit Frühlingsblumen. So lebte das Eichhörnchen jahrein, jahraus und machte sich nicht viele Gedanken darüber.

Einmal verliebte sich das Eichhörnchen in ein Erdmännchen. Als die beiden einmal zusammensaßen und einen traumhaft schönen Spätsommer-Sonnenuntergang bewunderten, seufzte das Erdmännchen: »Ach, könnte es doch immer Sommer bleiben!«

Da wunderte sich das Eichhörnchen: »Wie meinst du das? In unserem Wald ist es doch immer irgendwo Sommer.«

Das Erdmännchen schaute das Eichhörnchen ungläubig an. Davon hatte es noch nie etwas gehört, und sicherlich hatte es noch nie gesehen, dass im Wald »immer irgendwo Sommer ist«. Das Erdmännchen lebte mit seinen Eltern und Geschwistern seit Jahr und Tag unter einer Fichte in einem Erdhügel, den schon die Ururururururgroßeltern bewohnt hatten. Die Erdmännchenkinder spielten rund um den Hügel herum. Wenn sie Hunger hatten oder müde waren, gingen sie zurück nach Hause. Weiter als drei Meter waren sie nie vom Erdhügel weg gewesen.

Da sagte das Eichhörnchen nur: »Komm mit!«, und zeigte dem Erdmännchen den ganzen Wald, einen Sommerbaum, einen Herbstblume, einen verschneiten Busch und die Frühlingsknospen eines Strauchs. Alles war genau so, wie es das Eichhörnchen erzählt hatte.

Da staunte das Erdmännchen und dachte: »Das Eichhörnchen lebt wirklich in einer großen, farbigen, spannenden und fröhlichen Welt!«

Phlegmatiker

Phlegma/Schleim: kalt und feucht, Element: Wasser, Adjektiv: phlegmatisch

Der Phlegmatiker ist nur schwer aus seinem körperlichen und seelischen Gleichgewicht zu bringen. Seine typische Schwerfälligkeit spiegelt sich in Beständigkeit, Ausdauer sowie Gutmütigkeit wider. Er empfindet es »gut so, wie es ist«, und gilt als »Gewohnheitsmensch«. Sein Leben verläuft idealerweise in geordnetem Gleichmaß. Phlegmatiker sind der ruhende Pol in einer Gruppe. Sie sind diejenigen, die auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Sie begegnen jedem freundlich, sind gesellig und nachgiebig und am leiblichen Wohl interessiert. Mit ihrer Gemächlichkeit können Phlegmatiker einen lebhaften Menschen zur puren Verzweiflung bringen.

Phlegmatische Kinder sind viel träger als sanguinische. Sie haben es am liebsten warm und wohl; und die Vorstellung, im Regen herumzurennen, lockt sie nicht sonderlich. Sie spielen gern, sind aber auch darin gemächlich. Bereitwillig schließen sie sich auch einem anderen Kind an, das sich ein Spiel ausgedacht hat und die Führung übernimmt. Sie wollen einfach dabei sein und es schön haben, es geht ihnen nicht um die Verwirklichung ihrer eigenen Ideen. Sie sind generell langsamer als sanguinische Kinder. Gern vertiefen sie sich über längere Zeit ins gleiche Spiel. Auch schauen sie lieber zunächst einmal zu, bevor sie sich in Bewegung setzen. Sie sind auch diejenigen, die als Erste zum Essen am Tisch erscheinen, wenn die Eltern rufen.

Sind phlegmatische Kinder krank, reagieren sie oft über das Lymphsystem. Sie sind geduldigere und für die betreuenden Personen die angenehmeren Patienten als die anderen Temperamente.

Phlegmatische Kinder schenken uns Standhaftigkeit, Loyalität und Geduld, Gemächlichkeit und Ruhe in unserer hektischen Welt – und ihre Gabe, so zu leben, dass sogar die schlimmsten Feinde nichts Böses über einen sagen können.

Eine Phlegmatikergeschichte

Es war einmal ein Siebenschläfer. Schlafen und Fressen waren seine Lieblingsbeschäftigungen. Am liebsten lag er auf einem Ast vor seinem Baumloch und schlief den ganzen Tag. Es war immer der gleiche Ast, da war es einfach so schön bequem und gemütlich. Wenn er Hunger hatte, vor allem nachts, kletterte er gemächlich hinunter und suchte sich Bucheckern, Haselnüsse oder Eicheln, die er ein paar Schritte von seinem Baum entfernt in Hülle und Fülle fand. So musste der Siebenschläfer nicht weit, um sein Fressen zu finden. Manchmal hatte er Lust auf Gesellschaft, doch er war viel zu träge, um jemanden zu besuchen. So lebte er jahrein, jahraus auf seinem Baum und schlief und fraß.

Eines Nachts kam eine Feldmaus vorbei, als der Siebenschläfer gerade beim Fressen war. Die Feldmaus hinkte, da sie sich den Fuß verstaucht hatte. Wegen des verletzten Fußes konnte das Mäuschen nicht mit den anderen Feldmäusen spielen, und es war ihm furchtbar langweilig. Der Siebenschläfer hatte Mitleid mit dem armen Mäuschen und lud es zu sich auf den Ast ein. Das Mäuschen hielt sich am Fell des Siebenschläfers fest, und so kamen beide wohlbehalten auf dem Baum an.

Der Siebenschläfer sagte: »Leg dich nur etwas hin. Wenn man verletzt ist, hilft Ruhe am besten. Dann wird dein Fuß schon wieder heilen.«

»Da hast du recht«, sagte das Mäuschen. »Aber nur warten, bis der Fuß wieder gesund ist, wird mir zu langweilig.«

Da hatte der Siebenschläfer eine Idee: »Weißt du, was? Ich erzähle dir eine Geschichte, die mir meine Mutter vor vielen Jahren erzählt hat. Und nachher machen wir beide ein Schläfchen, einverstanden?«

Natürlich war das Mäuschen einverstanden und hörte der Geschichte aufmerksam zu. So ging es einige Tage, der Siebenschläfer erzählte jede Nacht eine Geschichte, den Rest der Zeit schliefen oder fraßen sie.

Das Mäuschen war bald wieder gesund, bedankte sich herzlich und rannte nach Hause, wo es allen anderen Feldmäusen von der wunderbaren Krankenbetreuung beim Siebenschläfer erzählte: »Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gemütlich wir es hatten. Der Siebenschläfer ist der geborene Gastgeber!«

Es dauerte nicht lange, da sprach es sich im ganzen Wald herum, dass kranke Tiere beim Siebenschläfer zur Genesung gut aufgehoben seien. Und so kam es, dass der Siebenschläfer, ohne sich von seinem Baum wegbewegen zu müssen, immer wieder Gesellschaft von erkrankten Tieren hatte. Das gefiel ihm sehr gut, und er war glücklich und zufrieden über die Besuche.

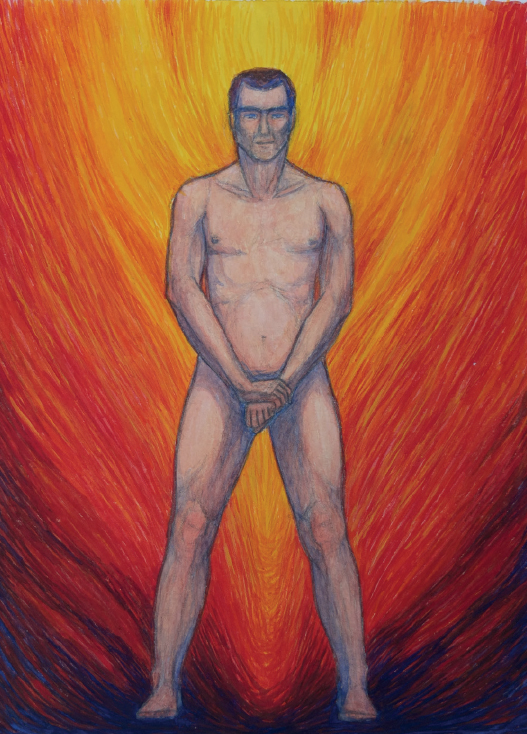

Choleriker

Chole/Gelbgalle: warm und trocken, Element: Feuer, Adjektiv: cholerisch

Choleriker sind selbstsichere, leidenschaftliche Menschen mit einem hohen Maß an Energie, Vitalität und Präsenz. Sie vermitteln das Gefühl, dass sie kompetent und unersetzlich sind. Sie sind die geborenen Führungspersönlichkeiten, die einer Idee zum Durchbruch verhelfen, und Menschen der Tat, die Gegebenes nach ihren Überzeugungen umformen, damit etwas Neues, noch nie Dagewesenes entstehen kann. Typisch für den Choleriker ist seine rasch entfachte Begeisterung für eine Idee, die er mit anhaltendem Eifer und hohem Einsatz verfolgt.

Der Choleriker sieht sich als »Mensch, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, auf den die Welt schon lange gewartet hat«. Für andere gestaltet sich der Umgang mit diesem Typus nicht ganz problemlos, denn Choleriker lassen sich nur ungern etwas sagen und rücken nur schwer von ihren Überzeugungen ab.

Cholerische Kinder haben viel Kraft und sind ebenfalls gern die Anführer. Sie realisieren sehr genau, welche ihrer Charakterzüge bei den anderen Kindern oder den Erwachsenen gut ankommen, und setzen diese gekonnt ein, um ihr Leben zu gestalten. Cholerische Kinder neigen zu Wutausbrüchen, wenn ihnen etwas nicht in den Kram passt. Da können Türen knallen oder auch Lieblingsspielzeuge an die Wand gedonnert werden. Cholerische Kinder neigen zu Hitzekrankheiten und sind als Patienten sehr ungeduldig.

Sie schenken der Welt ihren Mut, ihre Unabhängigkeit und Entschlusskraft, ihre Energie, die Bereitschaft, in zweifelhaften Situationen ein Risiko einzugehen, und den Drang, einer Welt voller Probleme entgegenzutreten und sie zu lösen.

Eine Cholerikergeschichte

Es war einmal ein Hund. Der Hund war eigentlich immer wütend. Manchmal, weil ihm das Futter nicht schmeckte. Manchmal, weil sein Herrchen nur so kleine Spaziergänge, manchmal, weil sein Frau chen immer so lange Wanderungen mit ihm machte. Manchmal, weil es schneite, manchmal, weil es regnete, manchmal, weil die Sonne schien. Der Hund war einfach immer wütend.

Eines Tages setzte sich ein Rabe auf die Hundehütte und krächzte: »Nun beobachte ich dich schon einige Wochen, warum bist du eigentlich immer so wütend und genervt?«

Der Hund schnauzte: »Weil das Futter nicht schmeckt, weil mein Herrchen nur so kleine Spaziergänge und weil mein Frauchen immer so lange Wanderungen macht, weil es schneit, weil es regnet, weil die Sonne scheint …«

»Ja, ja, schon«, unterbrach ihn der Rabe, und nach einer Weile sagte er: »Ist es dir nicht einfach nur langweilig auf diesem Bauernhof? Früher hattest du doch oft gute Laune …«

Verdutzt schaute der Hund den Raben an. Ja, das stimmte, früher war ihm nie langweilig, und er hatte auch oft gelacht.

»Aber da war ich ja auch der Herdenhund meines Meisters, ich hatte sozusagen den Chefposten, alle achteten mich, und ich hatte viel zu tun, auch manch schwierige Aufgabe. Nun sitze ich ja nur noch vor dieser lächerlichen Hundehütte und warte aufs Fressen oder auf die Spaziergänge mit Herrchen und Frauchen.«

Der Rabe schmunzelte: »Ich weiß, nur dasitzen und warten liegt dir nicht.« Der Hund knurrte zustimmend. Da sagte der Rabe: »Hör mal, auf der anderen Seite des Hügels lebt ein Hirte mit einer großen Schafherde. Sein Hirtenhund war schon sehr alt, nun ist er vor einigen Tagen gestorben. Geh doch mal hin und frag ihn, ob er deine Hilfe gebrauchen kann.«

Und so kam es. Der Hirte war hocherfreut, der Hund konnte sofort anfangen. Und er machte seine Arbeit gut, die Schafe hatten Respekt vor ihm und gehorchten. Auch der Hirte war sehr zufrieden mit ihm. Sein Herrchen war froh, dass er nun nicht mehr mit dem Hund spazieren gehen musste, und sein Frauchen, die ja gern weit wanderte, besuchte ihn regelmäßig, denn der Weg zum Hirten war schön, aber auch weit.

Der Hund wurde wieder fröhlich und genoss sein Hundeleben. Manchmal wurde er zwar noch etwas ungeduldig, wenn ihm die Schafe zu langsam waren. Doch dann rannte er einfach ein paar Mal hin und her, und schon war er wieder zufrieden. Viele, viele Jahre lebte der Hund beim Hirten und seinen Schafen. Und wenn er nicht gestorben ist, lebt er noch heute.

Melancholiker

Melanchole/Schwarzgalle: trocken und kalt, Element: Erde, Adjektiv: melancholisch

Melancholiker sind Menschen von profundem Charakter und tiefem Gefühl, die äußerlich wenig bewegt erscheinen, aber innerlich umso stärker empfinden. Sie neigen dazu, alles schwer zu nehmen und zu hinterfragen. Die faktische Welt entspricht nicht ihrem Ideal: Sie suchen das »Schöne und Wahre« und finden es nicht oder nur für sehr kurze Zeit, sodass sie darüber in Enttäuschung und Missmut geraten. Die Vergangenheit lastet schwer auf ihnen, und die Zukunft steht drohend bevor.

Nichts kann der Melancholiker aus dem Ärmel schütteln, alles macht er mühselig, gründlich und oft auch perfektionistisch. Melancholiker begeistern sich sehr für Kunst und Wissenschaft und suchen oft die Einsamkeit und Abgeschiedenheit.

Melancholische Kinder haben einen traurigen Blick und machen sich viele Gedanken – Gedanken über alles, was ihnen im Leben begegnet: über einen toten Vogel, den sie im Garten finden, über eine traurige Geschichte, die man ihnen erzählt, oder eine Ungerechtigkeit, die sie in der Krippe, im Kindergarten oder in der Schule erleben (auch wenn sie direkt nicht betroffen sind). Viele Erwachsene haben bei melancholischen Kindern den natürlichen Reflex, sie zu umsorgen und zu beschützen. Außerdem sind melancholische Kinder oft sehr genau und gewissenhaft. Sie haben große Ordnung in ihren Dingen, und manchmal scheint es, dass ihnen das Ordnunghalten bei den Spielsachen wichtiger ist als das Spielen selbst.