- -

- 100%

- +

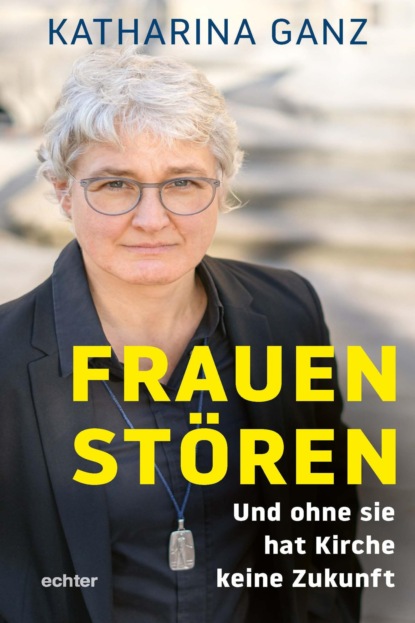

Wenn es bei einigen Einzelentscheidungen bleibt, die eher kosmetisch wirken, als entschieden eine strukturelle Reform in Gang zu setzen, wird dies systemisch kaum Auswirkungen haben. „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“, kommentierte Angela Merkel einmal die Bemerkung, dass sie als Bundeskanzlerin beispielhaft für die Chancengleichheit von Frauen steht, in Deutschland eine herausragende Führungsposition einnehmen zu können.40

Ähnlich gilt auch in der katholischen Kirche: Eine vatikanische Museumsdirektorin oder eine paritätisch besetzte Theologische Kommission machen noch kein Ende mit der strukturellen Benachteiligung von Frauen. Zwar hat – und das lässt immerhin aufhorchen – Papst Franziskus den Frauenanteil an den Leitungsfunktionen im Vatikan deutlich erhöht.41 Im Januar 2021 änderte er das Kirchenrecht dahingehend, dass Frauen nun auch dauerhaft mit dem Amt des Lektors oder Akolythen betraut werden dürfen und beseitigt so die letzten Unterschiede, die zwischen Männern und Frauen im Kirchenrecht bestanden, ausgenommen die Vorschriften zum Empfang des Weihesakraments.42

Der Schmerz, dass vorhandene diakonische oder priesterliche Berufungen von Frauen nicht geprüft werden, bleibt weiter bestehen. Auch an den Machtverhältnissen und Entscheidungsbefugnissen wird sich nichts ändern, solange die Spitzenpositionen, die mit der meisten Amtsfülle ausgestaltet sind, nach wie vor die Weihe voraussetzen. Die dem Papst vorbehaltende Leitung der Gesamtkirche sowie die von Bischöfen geleiteten Teilkirchen bleiben in der Hand von ordinierten Männern. Diese klerikal-hierarchische Struktur wird seit Jahrzehnten diskutiert und kritisiert. Eine Änderung dieser Zulassungsbedingungen zum Weiheamt müsste vom Vatikan genehmigt werden, was aktuell allerdings nicht in Sicht ist. Inzwischen äußern einige deutsche Bischöfe, dass es so nicht weitergehen kann. Die Frage ist, ob sie auch den Mut und den Willen aufbringen, ein Votum an den Papst zu richten, per Indult die Weihe von Frauen zu Diakoninnen zuzulassen, sowie ihren Dissens zu erklären, dass Frauen von der Priesterweihe ausgeschlossen sind.43

Als Argument für die Zögerlichkeit des Papstes, eine bahnbrechende, systemverändernde Reform von oben herbeizuführen, werden meist die Gefahr einer Kirchenspaltung und sein Dienst an der Einheit der Weltkirche angeführt. Zu wenig berücksichtigt wird dabei, dass es bereits eklatante Spaltungsphänomene gibt, die durch anhaltenden Reformstau und die weltweit aufgedeckten Skandale verschärft werden. Die Trennlinie verläuft zwischen Hierarchie und Basis, zunehmend aber auch zwischen liberal-aufgeschlossenen Gläubigen (sowohl im Klerus als auch bei den Lai*innen) und rechtskonservativ bis autoritär-fundamentalistisch eingestellten Katholik*innen. Die verschiedenen Positionen stehen sich unvermittelbar und unversöhnt gegenüber.

Chance, die Frauenfrage erneut zu stellen

Nach der Begrüßung ließ sich Papst Franziskus bei der Audienz für die Vollversammlung der UISG von seinem damaligen Sekretär, Erzbischof Georg Gänswein, eine Mappe mit seinem Redemanuskript bringen. Frei wiederholte er daraus einige Sätze, die er bereits bei anderen Gelegenheiten geäußert hatte: Ordensfrauen sollten sich nicht als Bedienstete verstehen, sondern sich in den Dienst, in die Sendung der Kirche stellen: „Du bist nicht Ordensfrau geworden, um Haushälterin eines Klerikers zu sein. … Dienstbarkeit nein, Dienst ja. Du arbeitest in einem Dikasterium, als Verwalterin einer Nuntiatur, das ist in Ordnung. Aber Haushälterin – nein.“44 Freilich fragte ich mich im Stillen sofort: Wer wäscht wohl die Wäsche für den Klerus im Vatikan? Wer bedient im Gästehaus Santa Martha? Nicht selten sind es eben Ordensfrauen, die diskret und verschwiegen, schlecht bezahlt und bisweilen wenig wertgeschätzt die Hausarbeit bei Kardinälen, (Erz-)Bischöfen und Priestern erledigen. Im März 2018 hatte ausgerechnet ein Beitrag in der Frauenbeilage des Osservatore Romano für Aufregung gesorgt. In Nummer 66 deckten Journalistinnen die entwürdigenden und sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen von Ordensfrauen auf, die in vatikanischen Haushalten ihren Dienst tun.45 Wer Kritik übt und Missstände aufdeckt, gilt als Nestbeschmutzer*in.46

Die Rede des Papstes an die versammelten Generaloberinnen dauerte nicht lange. Von sich aus ging Franziskus in seiner Ansprache auf die Studienkommission ein, die sich mit den Diakoninnen in der frühen Kirche beschäftigt hatten. In seiner Antwort ließ der Papst durchblicken, dass das Gesamtergebnis „kein großer Wurf“ gewesen sei.47 Die Mitglieder hätten sich zerstritten, alle hätten ihre eigene Vorstellung. Er habe die Wissenschaftler*innen ermutigt, ihre Forschungen individuell weiterzuführen. Es lägen ihm auch die persönlichen Einschätzungen der Kommissionmitglieder vor, einige fortschrittlicher, die anderen traditioneller. „Man muss das studieren, denn ich kann kein sakramentales Dekret machen ohne eine theologische, historische Grundlage.“48 Er werde das Dokument der Frauendiakonats-Kommission der Vorsitzenden der Vereinigung der Ordensoberinnen, Carmen Sammut, überreichen. Sollte jemand an den Einzeleinschätzungen der Kommissionsmitglieder interessiert sein, könne er sie zur Verfügung stellen, so Franziskus.49

Nach rund 15 Minuten Ansprache legte der Papst sein Manuskript zur Seite, blickte mit einem Lächeln ins Auditorium und sagte zur Überraschung und Verwunderung aller Anwesenden sinngemäß: „Wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit. Ihr könnt mir jetzt Fragen stellen.“ Da ich am Rand einer Reihe saß, konnte ich schnell nach vorne eilen und die wohl einmalige Gelegenheit ergreifen, bei der Frauenfrage noch einmal nachzulegen:

„Bruder Franziskus. Ich … stehe hier mit 850 Generaloberinnen, und wir verkörpern so viele Schwestern, die in allen Diensten sind in der Kirche. Ich spreche für viele Frauen, die sich danach sehnen, gleichberechtigt dem Volk Gottes zu dienen. Und wir wünschen uns, dass wir heute auf die Frauenfrage in der Kirche nicht nur die Antwort finden aus der Geschichte und aus der Dogmatik – diese Quellen der Offenbarung brauchen wir auch –, aber wir brauchen auch die jesuanische Kraft, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Und welche Antworten können wir heute, im 21. Jahrhundert, darauf finden. Ich bitte Sie wirklich, dass Sie das weiter mit der Kommission bedenken, dass wir nicht nur die historischen, die dogmatischen und andere Quellen nehmen, sondern das, was die Menschheit heute braucht, von Frauen, von Männern, vom ganzen Volk Gottes.“50

Mein Statement war durch und durch pastoral(theologisch) motiviert. Schließlich hatte das Zweite Vatikanische Konzil formuliert, dass die Kirche zur Erfüllung ihres Auftrags die Pflicht hat, „nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort geben“ (GS 4). Die „neuen gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau“ (GS 8) identifizierte das Konzil als eines der „Megatrends“. Neben der Arbeiterfrage und dem Streben der Völker nach Demokratie und sozioökonomischer Teilhabe hatte der Konzilspapst Johannes XXIII. die Frauenfrage bereits 1961 in seiner Enzyklika Pacem in Terris zu den Zeichen der Zeit gezählt. Da heißt es: „An zweiter Stelle steht die allgemein bekannte Tatsache, daß die Frau am öffentlichen Leben teilnimmt … Die Frau, die sich ihrer Menschenwürde heutzutage immer mehr bewußt wird, ist weit davon entfernt, sich als seelenlose Sache oder als bloßes Werkzeug einschätzen zu lassen; sie nimmt vielmehr sowohl im häuslichen Leben wie im Staat jene Rechte und Pflichten in Anspruch, die der Würde der menschlichen Person entsprechen“ (PIT 22).51

Gleichzeitig bekannte die Kirche schon Mitte der 1960er Jahre, wie schwer sie sich tut, der Komplexität des gesellschaftlichen Wandels, v. a. im Geschlechterverhältnis, „die ewigen Werte recht zu erkennen und mit dem Neuen, das aufkommt, zu einer richtigen Synthese zu bringen“ (GS 4). Die Kirche ist hier zu einer Antwort gezwungen. Diese kann aber nicht darin bestehen, alle gegenwärtigen Entwicklungen als Relativismus oder Anbiederung an den Zeitgeist abzutun und sich selbst in der Wagenburg des ewig Gestrigen und Gültigen zu verschanzen, indem Wahrheiten, die ihrerseits in einer gewissen Zeit und mit bestimmten Absichten formuliert worden sind, auf eine überzeitliche, dem innerweltlichen Geschehen entzogene Bühne gestellt werden und somit nicht hinterfragt werden dürfen.

Die Herausforderung und der Auftrag der Kirche bestehen doch gerade darin, die geoffenbarten Wahrheiten mit den innerweltlichen Freuden und Sorgen, Ängsten und Nöten in eine kreative Auseinandersetzung und Konfrontation zu bringen, so dass aus dem Evangelium, der bleibend gültigen frohen Botschaft Jesu Christi, das Reich Gottes Wirklichkeit werden und das individuelle, soziale, globalisierte, pluralistische Leben vom Licht des Evangeliums her erleuchtet werden kann. Neben den traditionellen Quellen der Offenbarung, wie sie die Heilige Schrift, die Tradition und die Lehre der Kirche darstellen, teilt sich Gott auch im Heute und in den Erfahrungen der Menschen mit. Diese Quellen der Vergegenwärtigung Gottes in den Lebenswirklichkeiten der Menschen gilt es ernst zu nehmen und diese Erkenntnisquelle theologisch zu würdigen.

In der Frage nach der Einführung eines sakramentalen Diakonats für Frauen sieht das Matthias Sellmann ähnlich: „Denn die Entscheidung, was gegenwärtig theologisch begründet getan werden kann, lässt sich prinzipiell nicht an die Theologiegeschichte auslagern – und zwar auch dann nicht, wenn die Kommission zu dem Ergebnis kommen sollte, dass es einen sakramentalen Diakonat der Frau in der alten Kirche gegeben habe. Von der Geschichte Handlungsanweisungen für die Gegenwart zu erwarten und den Raum dessen, was getan und geglaubt werden darf, auf das zu legitimieren, was schon einmal in der Vergangenheit getan oder geglaubt wurde, würde die Geschichte und die mit ihr befasste Geschichtswissenschaft überfordern.“52

Papst Franziskus: „Kirche wächst und ist auf dem Weg“

Nach meiner Frage, die ja im Prinzip mehr ein Statement und Plädoyer war, antwortete der Papst lange und ausführlich. Mit der Metapher des Weges beschrieb Franziskus, dass sich die Kirche permanent in einem Prozess des Wachstums und Voranschreitens befindet. Zwar bleibe die Offenbarung stets dieselbe, unser Verständnis der Offenbarung entwickle sich dagegen weiter, „und wir verstehen mit der Zeit den Glauben besser“. Aus diesem Grund brauche es den Rückgriff auf die Geschichte und auf die Dogmatik. „Die Kirche ist nicht nur der Denzinger“, hielt der Papst fest, das Lehrbuch sei hilfreich, „weil die ganze Dogmatik drinsteht, aber wir müssen andauernd wachsen“. Als Beispiel verwies Franziskus auf die Haltung der katholischen Kirche zur Todesstrafe. „Hat sich die Kirche verändert? Nein: das moralische Bewusstsein hat sich weiterentwickelt. Eine Entwicklung.“53 Übertrüge man diese Argumentation auf die Frauenfrage in der Kirche, wäre es jederzeit möglich, Frauen zu Diakoninnen, ja sogar zu Priesterinnen und Bischöfinnen zu weihen sowie nicht geweihte Männer und Frauen in höchste kirchliche Ämter zu berufen. Eine kritische Relecture der bisher geltenden lehramtlichen Aussagen wäre nötig. Sie müsste erweitert werden mit den heute verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen der Bibelforschung, Kirchengeschichte, Dogmatik und Pastoraltheologie. Und es bräuchte den Mut, innovativ, also wirklich Neues hervorbringend, zu lehren, zu entscheiden und zu handeln.

Diese gedanklichen Schritte vollzog Papst Franziskus bei der Audienz im Mai 2019 allerdings nicht. Sondern er sagte vielmehr: „Deshalb müssen wir im Fall des Diakonats nachforschen, was am Ursprung der Offenbarung war, und wenn da etwas war, es wachsen lassen, und dann soll es auch ankommen; wenn da nichts war, wenn der Herr dieses Amt nicht wollte, dann geht der sakramentale Dienst für die Frauen nicht.“54 Dann folgt ein Satz, vor dem der Papst mit einem Lachen die Zustimmung der Schwestern zu gewinnen suchte, bevor er etwas abwiegelnd oder vereinnahmend sagt: „Wir sind doch katholisch. Wir müssen die Offenbarung respektieren. Aber wenn eine von Ihnen eine andere Kirche gründen will …“ Der Satz bleibt unvollendet und verschwebt im Raum. Er klingt wie eine Ohrfeige, und im Nachhinein verstehe ich ihn auch so.

Unmittelbar im Anschluss an die Audienz hatte ich die Aussage des Papstes noch als schlechten Witz gedeutet.55 Ich wollte den ersten Jesuiten auf dem Stuhl Petri, der sich den Namen Franz von Assisi gewählt hatte, verteidigen, ich wollte mir einfach nicht das Bild eines Papstes verderben lassen, der sich in pastoraler Hinsicht redlich um eine neue Gestalt von Kirche müht: in seinem Anprangern von Egoismus und Gleichgültigkeit, in seinem Einsatz für weltweite soziale Gerechtigkeit, für die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, für die Ärmsten der Armen, durch seine Gesten der Menschlichkeit, sein permanentes Mahnen, die Verlierer*innen des globalen und immer aggressiver agierenden Raubtierkapitalismus nicht zu vergessen.

Der deutsche Jesuit Bernd Hagenkord hat die ganze Rede mitverfolgt und – ähnlich wie ich – die letzten Sätze des Papstes als Scherz empfunden, wenngleich man sich fragen darf, ob der Humor hier passend, peinlich oder als Ausdruck patriarchaler Bevormundung total verfehlt war.56 Mehrmals wurde ich in der Nachberichterstattung gefragt, ob ich mich von der letzten Aussage des Papstes persönlich angegriffen fühlte. Das kann ich verneinen. In der Situation selbst empfand ich die Stimmung durchaus wertschätzend, freundlich und offen. Wie schwer die inhaltlichen Aussagen einzuordnen sind, ist mir erst im Nachhinein voll zu Bewusstsein gekommen. Der eigentliche Angriff während der Audienz kam aus meiner Sicht nicht so sehr durch den Papst selbst, sondern wenige Minuten später durch die nächste Rednerin. Die aus Osteuropa stammende Generaloberin, die unmittelbar nach mir ans Mikrofon trat, leitete ihr Statement mit einem Seitenhieb an mich ein: „Heiliger Vater, was die Schwester vorhin gesagt hat, ist uns ja gar nicht so wichtig. Aber …“ Diese Abwertung meines Anliegens durch eine Kollegin hat mich in dem Moment mehr verletzt als die letzten Sätze des Papstes.

Am Ende seiner Ansprache vor Beginn der Fragerunde hatte der Papst in Aussicht gestellt, dass er an der nächsten Mitgliederversammlung der Generaloberinnen in drei Jahren teilnehmen werde: „Wenn ich am Leben bin, gehe ich hin“.57 Das wäre ein Novum. Sollte er bis dahin nicht mehr am Leben sein, bat er die Präsidentin der UISG seinen Nachfolger einzuladen. Eines ist sicher: Sobald der Termin feststeht, werde ich mich anmelden, in der Hoffnung, unser Gespräch fortsetzen zu können.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.