- -

- 100%

- +

ESTE LIBRO SIRVE PARA DESPERTAR A STEFAN

A veces tengo este sueño. Mientras doy un pa[blc]seo por el campo, descubro una granja en llamas. Los niños piden ayuda desde las ventanas de arriba. Así que llamo a los bomberos. Pero no vienen, porque algún loco no hace más que decirles que es una falsa alarma. La situación es cada vez más y más desesperada, pero no puedo convencer a los bomberos para que vengan. No puedo despertarme de esta pesadilla.

Estas líneas no están sacadas de un estudio psicológico sobre sueños: es la forma en que Stefan Rahmstorf, un notable investigador del Instituto de Potsdam de Investigación de los Impactos Climáticos, define qué es para él investigar sobre cambio climático.1 Lo hace en la web Is this how you feel? (‘¿Es así como te sientes?’), un portal que recoge decenas de testimonios de científicos de todo el mundo. Allí hablan, sin tapujos, sobre qué significa para ellos investigar en un campo que con frecuencia ofrece resultados aterradores. A la agonía propia de quien descubre que algo va mal se le suma la opresión de saberse portadores de malas noticias que, además, no siempre son bien entendidas o correctamente asimiladas. En el caso del cambio climático, la torre de marfil en la que se suele visualizar a muchos científicos no es tal; se parece más a una jaula recubierta de espejos, donde los descubrimientos son insoslayables y la comunicación con el exterior refractaria.

El problema clave de la comunicación del cambio climático reside en cómo transmitir la urgencia de actuar ya sin parecer desesperado; en cómo combinar un mensaje esperanzador con advertencias realistas que impulsen acciones. George Marshall, que hace años que se dedica a repensar la comunicación del cambio climático, lo resume así (Marshall, 2007):

Imagina que alguien viniera con una nueva y brillante campaña antitabaco. Mostraría imágenes explícitas de gente muriéndose de cáncer de pulmón acompañadas del eslogan: «Es fácil estar sano: fuma un cigarro menos al mes».

Sin duda el escenario que plantea Marshall es incluso un punto cómico, pero... ¿quizá no estamos haciendo lo mismo en las campañas de lucha contra el cambio climático que consisten en separar envases y cambiar las bombillas en casa? ¿Realmente podemos cambiar algo a escala individual, o es una forma de apaciguar los remordimientos de conciencia? En definitiva: ¿existe alguna estrategia viable más allá de los buenos gestos ambientales?

Si la respuesta a la última pregunta fuese no, no hubiese escrito este libro porque, sencillamente, no sería necesario. ¿Para qué, si tendríamos suficiente con una lista genérica con medidas de ahorro energético? Pero la respuesta, afortunadamente, es afirmativa. Porque lo que nos hace falta no es que nos pongan deberes para hacer en casa, sino cambiar de escuela.

Escribo este libro porque aún tenemos tiempo de despertar a Stefan de su pesadilla, aún tenemos tiempo de salvar a los niños de la granja, del incendio y de la indiferencia. Aún tenemos tiempo de salvarnos el futuro.

Aún no es tarde.

1.La carta de Rahmstorf puede encontrarse en:

1

EL CAMINO HACIA EL PALO DE HOCKEY

Los hombres discuten. La naturaleza actúa.

Voltaire

EL ECO DE TEOFRASTO

Que el clima cambia se sabe desde hace siglos, pero la capacidad de observación necesaria no es una cuestión intrascendente: es necesario saber discernir la variabilidad de los fenómenos meteorológicos para apreciar las tendencias. Teofrasto, un filósofo griego que vivió entre los siglos IV y III a. C., fue un fabuloso observador del medio natural. Discípulo de Platón y Aristóteles, fue el primero que intentó una sistematización de la clasificación de las plantas. En un lugar secundario –su producción es vastísima y el abanico de temas tratados, como era común en la época, enorme– aparece una mención al cambio climático por culpa de la acción humana. Como explica el historiador y geógrafo Clarence Glacken en su monumental tratado sobre la naturaleza y la cultura en el pensamiento occidental (Glacken, 1996), Teofrasto apreció un cambio climático a pequeña escala en Larisa, Tesalia. Después que se drenara una zona a menudo encharcada, evitando la acumulación del agua, el filósofo detectó heladas más frecuentes, que hicieron sufrir a las oliveras y a las viñas circundantes. En otro ejemplo, en Aenos, el área se volvió más cálida al desviar el río para que pasara cerca.

Resulta evidente que no tenemos medidas instrumentales de aquel entonces, y que el cambio en las temperaturas es a pequeña escala, además de poder deberse a una serie de factores diversos. Pero es innegable no solo la habilidad de Teofrasto de descubrir cambios, sino de saber ligarlos con los cambios provocados por los seres humanos (que además tienen lógica, teniendo en cuenta el papel del agua como amortiguador térmico) y no, pongamos por caso, atribuirlos sencillamente a los dioses o a la variabilidad natural.

Por desgracia, el legado de Teofrasto, que ejerció una influencia muy destacada como pensador en la Grecia clásica, no tuvo continuidad respecto a sus teorías sobre los cambios climáticos provocados por los humanos. Si bien es cierto que hay destellos aquí y allá que recogen algunas de las ideas enunciadas por el griego, lo hacen sin voluntad de sumar evidencias o construir un corpus teórico; son, de momento, observaciones y nada más.

El estallido se produce a finales del siglo XVIII y principios del XIX. De una Tierra estática hemos pasado a un planeta dinámico, donde se acumulan las capas de sedimentos y donde las montañas son consideradas cada vez más antiguas. La noción misma del cambio, que es contraria al relato casi unánime de todas las religiones acerca de la creación del mundo por parte de Dios, es ya revolucionaria; no digamos, pues, la de la mutación por culpa de los humanos. Desde las evidencias de variaciones del nivel del mar (que ni que decir tiene que se trataron de atribuir al diluvio universal) hasta las marcas de los glaciares que se habían retirado después de la última edad de hielo, que se empezaba a entrever. ¿Qué había pasado? ¿Qué cataclismo debía haber sucedido para que el mundo hubiera estado cubierto de nieve hace miles de años? ¿Cómo encajaba esto con el relato bíblico?

Que el clima podía cambiar más allá de variaciones puntuales en zonas restringidas, como las que anotaba Teofrasto, comenzaba a ser visto como una realidad. Una de las primeras hipótesis consistentes y defendidas por un amplio sector de la comunidad científica fue la del enfriamiento de la Tierra. Como se comprobó que a medida que se excavaba y se profundizaba en las minas aumentaba la temperatura, se llegó a la conclusión de que el planeta emanaba calor desde el núcleo. Esto encajaba con los hallazgos de fósiles de animales propios de climas cálidos en zonas que entonces se encontraban bajo un clima frío y riguroso: antes el calor terrestre habría mantenido unas condiciones casi tropicales, y cuando esta calefacción natural fue menguando, el hielo habría ganado terreno. Uno de los defensores de esta teoría fue el conde de Buffon, un destacado naturalista, así como Adolphe Brogniart o Joseph Fourier. Brogniart, además, elucubraba sobe la posibilidad de una atmósfera distinta en épocas anteriores, una visión innovadora.

Sin embargo, las evidencias cada vez más contundentes sobre la existencia de edades de hielo pretéritas chocaban frontalmente con las tesis de Buffon o, ya en las postrimerías del siglo XIX, de William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, quien también defendía el enfriamiento gradual del planeta. En 1837, el biólogo y geólogo Louis Agassiz, convencido por el geólogo Jean de Charpentier de la importancia del tema (Bowler, 1998), defendió públicamente que la Tierra había estado sometida a una edad de hielo pasada, y en 1840 publicó sus Estudios sobre los glaciares (Agassiz, 1840). El texto provocó un encendido debate, que derivó hacia el intento de explicar las variaciones climáticas que, de eso ya no había dudas, había sufrido el planeta.

Pero lo importante, sin embargo, es que a mitad del siglo XIX se había roto definitivamente la cosmovisión del mundo como un lugar estable, sin casi variaciones en sus características físicas. La publicación en 1859 del libro de Charles Darwin sobre la evolución, El origen de las especies, marcó definitivamente el final de la época en la que se podía dar por hecho que el pasado era un lugar plácido donde se reflejaba el presente.

No está exento de cierta gracia que fuera justo en aquel momento, cuando se agotaba la primera edición del libro de Darwin, cuando el clima comenzaba a cambiar una vez más. No lo hizo, sin embargo, a un ritmo propio de las edades geológicas. Más bien al contrario, el cambio que estaba iniciándose se podría medir, por primera vez en la historia de nuestro planeta, en generaciones humanas.

GRIETAS EN EL AIRE

La ciencia básica es aquella que, demasiadas veces, no aparece en los informativos y los periódicos. Los descubrimientos que tienen lugar en su ámbito no tienen una utilidad práctica inmediata, y en algunos casos, esta no llega nunca, o lo hace después de muchos años.

Joseph Fourier, matemático y físico francés, pasó a la posteridad por sus trabajos sobre la transferencia de calor (de ahí viene la ley de Fourier) y series trigonométricas convergentes. Pero es posible que de aquí a unos años sea preciso destacar otro hito en su currículum: haber sido uno de los primeros científicos que propuso una relación entre la composición de los gases de la atmósfera y la temperatura terrestre (Fourier, 1824). Más aún: fue capaz de reconocer que, sin la capa gaseosa, la Tierra tendría una temperatura muy distinta, ya que esta ayudaba a retener parte de la energía que llegaba del Sol. Su texto en los Annales de Chimie et de Physique de 1824 comenzaba así:

La cuestión de las temperaturas terrestres, una de las más notables y más difíciles de toda la filosofía natural, se compone de elementos suficientemente diversos que deben ser considerados desde un punto de vista general.

¿Por qué era el clima como era? ¿En qué medida influían los gases? ¿Podía la actividad humana cambiar esta composición y, consecuentemente, cambiar el clima? El trabajo de Fourier abría la puerta a preguntas que aún no nos habíamos hecho, y lo hacía apenas cincuenta años después de que James Watt construyera la primera máquina de vapor moderna.

Eunice Foote fue la primera científica en relacionar de forma directa el ácido carbónico (como entonces se llamaba al dióxido de carbono) y el aumento de temperatura de la atmósfera. Pero el trabajo de Foote fue, como el de tantas otras mujeres, obviado y silenciado en un mundo eminentemente masculino. John Tyndall, filósofo natural inglés y experimentado alpinista, fue uno de esos hombres que pasó a la posteridad sin compartirla con Foote, a pesar de que el trabajo de esta era tres años anterior.

Tyndall no dejaba de pensar en la cuestión de la antigua edad del hielo, y cómo podía explicarse esta. Se había especulado con las propiedades de algunos gases, que podrían retener calor, pero durante mucho tiempo no se dispuso de ninguna evidencia experimental. Más de treinta años después de la publicación de las ideas de Fourier, y sin conocer (aparentemente) el trabajo de Foote, Tyndall encontró un camino hacia la respuesta. De las anotaciones en su diario sobre los experimentos que demostraban las propiedades de absorción de calor (radiación infrarroja) hasta la presentación de los resultados en la Royal Institution tan solo pasaron unas pocas semanas (Hulme, 2009). Allí, delante del príncipe Alberto, explicó cómo el dióxido de carbono, el metano o el vapor de agua absorben mucha más energía que el oxígeno o el nitrógeno cuando se exponen a radiación térmica. Tyndall acababa de describir lo que hoy en día se conoce como efecto invernadero, la piedra angular de la ciencia del cambio climático. Y lo hizo en 1859, cuando Darwin ultimaba su manuscrito, y el mundo acechaba una revolución que no se imaginaba y que removería sus fundamentos más profundos: el ser humano era una más de entre los millones de especies que poblaban el planeta. Más de un siglo después, sin embargo, la investigación de Tyndall nos llevaría a reconsiderar esta concepción, porque ¿qué especie es capaz de modificar el mundo hasta tal punto? Bien pocas, sin duda.

Si la ciencia del cambio climático fuera una película policíaca, el detective que señala al culpable y averigua sus pasos la noche del crimen podría muy bien ser Svante Arrhenius, un científico sueco fascinado (sí, también) por las edades de hielo prehistóricas. Arrhenius consideraba que el dióxido de carbono era la clave, y realizó distintos cálculos (Arrhenius, 1896) que, pese a ciertas imprecisiones y la falta de conocimientos de la época, resultan inesperadamente ajustados hoy en día. Doblando la cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera en aquel momento, predijo Arrhenius, la temperatura global subiría entre 5 y 6 ºC de media. Esta previsión coincide con algunos de los escenarios planteados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC en adelante), y nos dice que hace más de cien años que teníamos señales sobre nuestra capacidad de alterar el clima.

Arrhenius calculó primero el enfriamiento que sufriría Europa si redujéramos a la mitad los gases de efecto invernadero (GEI) conocidos entonces, para lo que obtuvo un descenso de las temperaturas de entre 4 y 5 ºC. Fue su colega Arvid Högbom, que tenía mucha experiencia a la hora de estimar los ciclos de CO2 en el ámbito natural, quien le planteó calcular el gas emitido por las fábricas. Y fue entonces cuando se tuvo, por primera vez, la percepción clara de que estábamos añadiendo gases a la atmósfera a un ritmo comparable al de los procesos geológicos. Era, eso sí, una nota al margen del artículo publicado en 1896; una anotación despreocupada, hasta ligeramente optimista –después de todo, Arrhenius era sueco y unos pocos grados más de temperatura no representaban un escenario hostil, sino todo lo contrario–.

El siglo XIX había sido el de los descubrimientos, el de la transformación y el empequeñecimiento del mundo, el de la colonización. El del «cambio por el cambio», según Lewis Mumford. El siglo en el cual llegamos a todas las partes del planeta y soñábamos, como Jules Verne, con traspasar y dejar atrás la frontera planetaria. En el imaginario colectivo, el ser humano era el triunfador absoluto de la evolución que Darwin había desvelado, y ejercía disciplinada y entusiasmadamente el papel que se le había otorgado en la cosmovisión judeocristiana: el de someter a todos los animales y plantas que vivían, y extraerles el máximo rendimiento. También, sin embargo, era una época en la que se certificó la capacidad de transformación de la «naturaleza inanimada», como decía el subtítulo del libro (Sherlock, 1922) de Robert Lionel Sherlock El hombre como un agente geológico, publicado en 1922.

A pesar de algunos trabajos posteriores de Arrhenius, quien continuó investigando la cuestión (y tratando de explicarlo al público en su libro de 1908, La creación de los mundos), y las aportaciones de otros coetáneos, notablemente el geólogo norteamericano T. C. Chamblin, no fue hasta los trabajos de Guy Stewart Callendar al final de la década de 1930 cuando la teoría del calentamiento antropogénico del planeta tomó verdadera fuerza. Dentro del triunfalismo imperante sobre el papel de la humanidad (no tanto sobre la historia propia de los humanos, en un momento convulso y trágico), Callendar, un ingeniero aficionado a la meteorología, publicó en 1939 un trabajo (Callendar, 1939) en The Meteorological Magazine en el que relacionaba, de forma explícita, el aumento de las temperaturas –entonces ya detectable– y el incremento en la concentración atmosférica de CO2. La revista Time se hizo eco al cabo de poco tiempo. No obstante, Callendar, igual que Arrhenius, tampoco entendía el calentamiento como un problema, sino como una forma inesperada y bienvenida de retardar el retorno de una nueva edad del hielo. El mundo, además, se enfrentaba entonces a la segunda gran guerra en veinte años, y estas cuestiones desaparecieron de la actualidad de aquel momento, engullidas por los pozos de petróleo y el humo de los tanques.

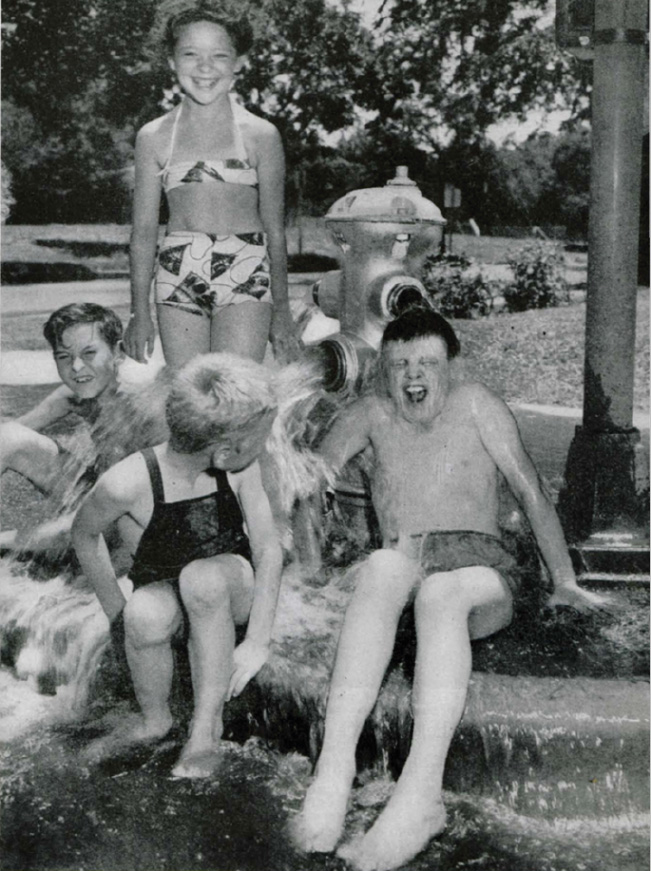

En un artículo aparecido en junio de 2016 en el portal científico Naukas, Pedro Hernández (2016) hace un exhaustivo repaso de los avisos sobre el cambio climático de los que la prensa se ha hecho eco en las últimas décadas. Inicia la cronología con Callendar, para detenerse en un reportaje de una revista de 1950 titulado «¿Se calienta el mundo?» (Abarbanel y McClusky, 1950). En un pie de fotografía, como la que se puede ver en la figura 1.1, se lee: «Combatiendo el calor bajo una boca de incendios en Dallas, estos niños de Texas quizá piensen que ahora hace calor, pero tienen muchas probabilidades de crecer en un mundo más caliente del que sus abuelos nunca conocieron».

Figura 1.1 Imagen del Saturday Evening Post, julio de 1950.

Resulta chocante que un pie de fotografía sobre un tema que consideramos actual en 2016, y que podría aplicarse a cualquier escena veraniega, se escribiera hace más de sesenta años. Aquel mismo año el asunto también se trató de forma menos distendida en otra pieza clave, «El clima cambiante» de George T. Kimble (1950), en la prestigiosa revista Scientific American. La pregunta, que se formulaba al inicio del texto y que sintetizaba el debate sobre el cambio climático que brotaría con violencia a finales de los años ochenta y durante la década de los noventa, era:

¿Qué es exactamente lo que le está pasando a nuestro clima? ¿Es una mera fluctuación a corto plazo, o está en marcha un cambio a largo plazo?

Y a pesar del artículo de Kimble, a pesar de esta pregunta y las evidencias que se habían acumulado en torno a la relación entre las actividades humanas, la composición atmosférica y la temperatura planetaria, a pesar de más certezas que se acumularían en años siguientes, a pesar de los intentos de insertar el debate en la esfera pública y condicionar la política energética en el caso de Estados Unidos, la discusión no transcendió más allá de la anécdota y una preocupación creciente en círculos restringidos.

La pregunta es: ¿por qué?

EL VOLCÁN QUE LUCHABA CONTRA EL GIGANTE DE HIELO

Es habitual que en ciencia le pongan tu nombre, si la contribución ha sido suficientemente notable y singular, a una ley física, una reacción química o un planteamiento matemático. De aquellas personas que han pasado hasta el momento por estas páginas, hay unas cuantas cuyo nombre pervive en los libros de texto como el de una parcela del conocimiento científico y del saber compartido de nuestra especie.

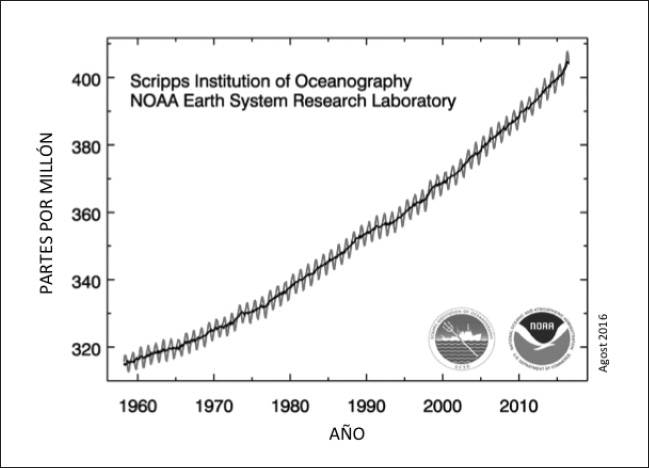

Charles David Keeling tiene el honor, no exento de cierta opresión, de estar de actualidad permanente, y que cada año nos fijemos en la curva que lleva su nombre. La curva de Keeling1 es la gráfica más famosa de todas aquellas que tienen que ver con el cambio climático. Constituye el mensaje más claro y potente del acierto de Callendar, y de cómo de justificada estaba la preocupación de aquellos que se planteaban, allá por la década de 1950, si no debíamos estar trastocando demasiado las cosas.

Figura 1.2 Curva de Keeling. CO2 atmosférico en el Observatorio de Mauna Loa (datos a fecha de agosto de 2016).

Keeling, que había desarrollado un instrumento para medir con exactitud el dióxido de carbono en el aire, fue persuadido de continuar con su investigación en este campo por Roger Revelle, uno de los primeros científicos que estudió el calentamiento global por causas humanas, y también uno de los que hicieron posible el Año Internacional de la Geofísica, que acercó a científicos de los dos bandos de la guerra fría. Al cabo de poco tiempo, Keeling recibió financiación para establecer una base en Hawái, en el volcán Mauna Loa. La base se encontraba a miles de kilómetros del continente y también a 3.000 m, y este aislamiento no era casual: para medir la concentración de CO2 sin interferencias (como lo serían las ciudades, las fábricas o las infraestructuras) era necesario alejarse de la civilización.

La curva empieza en 1958 con un valor de 315 ppm (partes por millón, que quiere decir que de cada millón de moléculas del aire 315 son de CO2) y, desde entonces, no ha dejado de mostrar un aumento año tras año de la concentración del gas. Las variaciones mensuales, que le dan su característica forma de sierra, son debidas a los efectos de la vegetación: la mayor parte de las tierras emergidas se encuentra al norte del ecuador, y en la época de crecimiento (primavera-verano) capturan significativamente más carbono que en el otoño y el invierno. Keeling había hecho la fotografía perfecta de cómo respiraba la Tierra. Desgraciadamente, la tendencia de ascenso permanente permanece inmutable.

El dióxido de carbono, en las concentraciones actuales, no es tóxico; para envenenarnos respirando, la concentración tendría que ser mucho, mucho mayor de la que hemos alcanzado –o que previsiblemente alcanzaremos en el medio plazo–. La preocupación de Keeling al ver los datos no respondía, pues, a una amenaza inmediata de una nueva forma de contaminación, como sí que era el caso de otros subproductos de la combustión de combustibles fósiles (el plomo cuando se añadía como aditivo a la gasolina o los compuestos de azufre y partículas pequeñas que se liberan cuando se quema el carbón). La preocupación tenía que ver con la consciencia de estar perturbando una cosa enorme y desconocida como es el sistema climático, y estar haciéndolo a tientas, con los ojos vendados, sin saber exactamente qué botones tocamos ni qué nos encontraremos cuando encendamos la luz.

Mientras Keeling anotaba los datos desde Mauna Loa y los compartía con el resto de la comunidad científica, un hecho inesperado aconteció por todo el mundo: la temperatura media del planeta estaba disminuyendo. Hasta más allá de 1980 la temperatura no volvió a alcanzar los valores a los que había llegado en 1940, y en 1970 era casi de 0,2 ºC menos (0,5 ºC en el hemisferio norte) en el momento en el que Keeling se instalaba en el observatorio hawaiano. Dos décimas de grado pueden parecer poco pero, como veremos a lo largo de este libro, son todo un mundo.

¿Y entonces? ¿Estaban equivocados Callendar, Arrhenius, Keeling y todos aquellos que creían que un aumento de dióxido de carbono conllevaría un aumento de las temperaturas? Según los datos experimentales disponibles en aquel momento, sí: mientras subía la concentración del gas de efecto invernadero, bajaba la temperatura global.

Tanto es así que algunos científicos, convenientemente amplificados por algunos semanarios y periódicos, plantearon la posibilidad de estar encaminándonos hacia una nueva edad de hielo. Después de todo, encajaba con la glaciaciones cíclicas (hacía ya 12.000 años del deshielo que dio paso al Holoceno, la época geológica marcada por la expansión humana) y los datos climáticos disponibles. La revista Time titulaba, el 24 de junio de 1974: «¿Una nueva edad de hielo?» («Another Ice Age?», 1974).

La controversia y la perplejidad se extendieron al ámbito científico. En un artículo (Wigley y Jones, 1981) en Nature, de 1981, los autores comienzan así el manuscrito:

Pese a que es una creencia general que el aumento de los niveles de CO2 causarán un calentamiento global perceptible, los efectos no son aún detectables, posiblemente por el ruido de la variabilidad climática natural».

Ciento cincuenta años después de Agassiz, la variabilidad del clima era un hecho aceptado que no generaba ninguna polémica. No se veía como algo imposible que el calentamiento provocado por causas humanas –cuyos fundamentos físicos ya se conocían con exactitud– hubiera sido contrarrestado por alteraciones naturales sobre las que los humanos no teníamos ningún control.

Pero esta tampoco era la respuesta.