- -

- 100%

- +

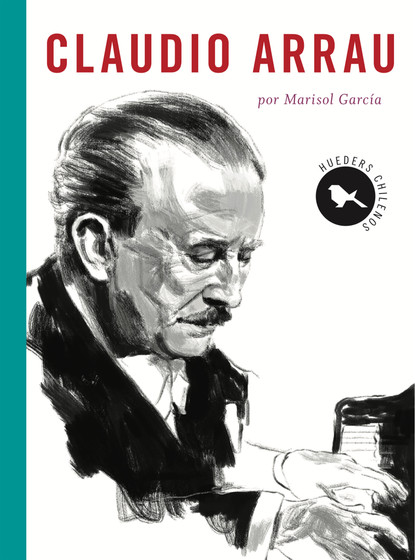

Hueders chilenos / Claudio Arrau

por Marisol García

© Editorial Hueders

Primera edición: agosto de 2018

ISBN 9789563651942

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización de los editores.

Asesor editorial: Manuel Vicuña

Diseño portada: Inés Picchetti

Diagramación ebook: Constanza Diez

Ilustración portada: Francisco Olea

Ilustraciones interior: Simón Jara

www.hueders.cl | contacto@hueders.cl

Santiago de Chile

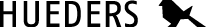

Claudio Arrau a los 6 años, Chillán, 1909. Fotografía cortesía de ArrauHouse.

No existen hechos, sino interpretaciones.

friedrich nietzche

Dos padres tuvo y perdió Claudio Arrau antes de cumplir los 15 años.

El primero, Carlos Arrau Ojeda, oftalmólogo de Chillán con consultorio en su casa de calle Lumaco 558, era un hombre apreciado por atender sin cobrarles a los necesitados de la ciudad. Bisnieto de un ingeniero militar español asignado a Chile por el rey Carlos III, se casó en Quirihue con Lucrecia León Bravo de Villalba y tuvo con ella tres hijos (también otros por fuera de su matrimonio). Murió en 1904, a los 48 años, tres días después de un accidente a caballo que su organismo no soportó, y que ocurrió cuando el menor de la familia tenía trece meses de nacido. El pequeño Claudio no llegó a conservar ningún recuerdo suyo.

—¿Se sintió alguna vez desvalido por esa ausencia de padre? —le pregunta Joseph Horowitz en el conocido libro de entrevistas al pianista[1].

—De algún modo, sí; pero hasta cierto punto también me sentí feliz —responde Arrau—. Porque mi padre venía de una familia con ideas estrictas acerca de lo que debía hacer un hombre. Pensaba que la música era maravillosa, pero para las niñas. De modo que podrá imaginarse todo lo que yo hubiese tenido que sufrir.

No mucho tiempo después, aunque muy lejos de Chillán, iba a aparecer el padre putativo, segundo en la secuencia filial. Martin Krause era un pianista sajón hijo de organista, adiestrado desde temprana edad en la música, que en su adultez consiguió tres años de clases junto a Franz Liszt y escuchó en vivo a Johannes Brahms, Clara Schumann y Ferruccio Busoni. Fue padre divorciado de cinco hijas y un hijo; profesor de piano en Leipzig, Múnich y Berlín, y crítico de música para revistas.

Conoció a Claudio Arrau en 1913, dos años después de la llegada del menor y su familia a Europa. Luego de verlo al piano por primera vez le comentó a doña Lucrecia: «Este niño ha de ser mi obra maestra».

En los siguientes cinco años, la relación entre Claudio Arrau y Martin Krause se fue estrechando hasta exceder lo habitual entre un maestro y su alumno. Más que adiestrarlo en el piano, el alemán educó al niño en el sentido amplio de abrir a un menor al mundo y orientarlo hacia el máximo cultivo de sus potencialidades. Fue el único profesor duradero que el pianista chileno tuvo en su vida.

Sentía hacia él a la vez adoración y temor.

«Era terriblemente severo. Y me exigía mucho, tal vez demasiado», le recuerda a Horowitz. «Krause fue la figura paterna en mi desarrollo psicológico... en el buen sentido y también en el malo, como todas las figuras paternas».

Arrau tenía 15 años cuando Krause murió en Baviera; otra víctima, entre millones, de la pandemia de gripe de 1918. Fue una pérdida por lejos más impactante para él que la de su propio padre. Con su maestro había forjado un vínculo prácticamente filial, de una cotidianeidad compartida y espacios domésticos en común. También su familia confió en el sajón decisiones de muchos ámbitos, descansando a su cuidado toda una guía sobre su estada en Alemania.

Por eso su partida abrió lo que luego Arrau llamó el período más difícil y desdi- chado de su vida: «Difícilmente transcurría un día sin que yo pensara en la muerte».

Comentaría en la adultez, que la muerte de Krause lo golpeó con «una horrible sensación de abandono», y que la desesperación lo enfrentó a lo inimaginable hasta entonces:

«Sentía que ya no podía seguir tocando».

Pese a las exigencias que sostuvieron su trato, maestro y discípulo habían guardado en tan solo un lustro códigos y afectos que para el joven eran irreemplazables. Arrau nunca más quiso tener otro profesor de piano —«lo que no sé, lo aprenderé por mi cuenta», se propuso—, aun cuando aquello le pareció a su entorno por completo inconveniente. El joven decidió que no iba a permitir lecciones nuevas que confundieran las ya recibidas.

Lo que siguió en su formación lo hizo a solas. Y esa tozudez era, para él, lealtad. Los libros del compositor y pedagogo alemán Rudolf Breithaupt, y el estilo que pudo escucharle en vivo a la pianista venezolana Teresa Carreño fueron los siguientes pun- tales de las lecciones que Arrau se buscó como músico, durante un período exigido y difícil, en el cual abandonar el piano se le presentó como una opción atendible.

En ese camino de autoformación hubo otro pivote: el psicoanálisis. A los 21 años, comenzó una terapia junto al alemán Hubert Abrahamson, a quien en sesiones diarias o de varias veces por semana visitaba en su consulta de Düsseldorf. El vínculo entre Arrau y su psiquiatra, sin pago de por medio, se extendió por casi medio siglo.

«Parte gurú, parte padre, parte hermano mayor», fue como el músico describió en algún momento a su analista. Aficionado también él a la música, Abrahamson siguió de cerca el desarrollo y la fama de su paciente chileno, e incluso —tiempo después— recibió su ayuda cuando los judíos en Alemania se vieron forzados a buscar lugares de resguardo.[2]

La experiencia entre ambos hizo de Arrau un entusiasta del psicoanálisis, al cual le atribuía entre otras cosas haber mejorado su técnica en el piano. El pianista sostenía que la terapia es un modo de desarrollar la intuición de todo artista.

Abrahamson había llegado a su vida en un momento crucial: el niño prodigio se convertía en un adulto que temía no ser capaz de maravillar como antes a las audiencias. Por un período tras la muerte de Martin Krause, Arrau llegó a sentir rigidez en los dedos y un temor casi paralizante frente al teclado. El diván le hizo descubrir que estos eran síntomas explicados por su deseo de fracasar y así no tener que satisfacer expectativas que lo intimidaban.

Joseph Horowitz escribió que el psicoanálisis significó para el chileno lo mismo que la música: «... no precisamente la pacificación, sino la canalización de un desor- den emocional».

Las opiniones de Claudio Arrau sobre el vínculo entre piano y psicoanálisis apa- recen en varios libros y manuales, y son referencia en el estudio del instrumento. El músico asocia, por ejemplo, los movimientos de las manos y el cuerpo durante la ejecución a una lógica neuromuscular aprendida en terapia. Según él, el acompa- ñamiento psicológico especializado ayuda a todo alumno de piano en los cuadros de bloqueo derivados de la frustración, el nerviosismo, el temor al fracaso o al éxito, y las súbitas pérdidas de memoria habituales en la dedicación intensiva a un instrumento.

Claudio Arrau con su madre Lucrecia León, Circa 1913. Fotografía cortesía de ArrauHouse.

Con frecuencia, mis amigos y alumnos me han oído decir que en mi escuela ideal de música el psicoanálisis sería una materia obligatoria en el programa de estudios. Eso y el arte de la danza. El psicoanálisis, para enseñar al joven artista las necesi- dades e impulsos de su psiquis: para ayudarlo a conocerse en una etapa temprana y, así, comenzar cuanto antes el proceso de autosatisfacción, el cual hasta el fin de sus días debe convertirse en su fuerza impulsora, como ser humano y como artista [...]. Para el artista, tensiones y limitaciones, una vez entendidas, conquistadas o sublimadas, son importantes y no necesitan borrarse, pues son precisamente estas las que aportan intensidad al proceso creativo y constituyen una fuente vital de po- der creativo. Pero lo que el psicoanálisis puede hacer es eliminar las limitaciones del miedo; el miedo a ser único o a no serlo, pues la verdad es que todo artista que en mayor o menor medida es un artista verdadero, es único.[3]

~

Pese a la pérdida temprana de las dos principales figuras masculinas de referencia en su vida, no es preciso en el caso de Arrau hablar de orfandad. Lucrecia León, su madre, tuvo un peso tan significativo en su formación y en su fama, que el maestro habló de ella como la directora de su desarrollo.

El aprecio temprano del talento de su hijo y su atrevimiento para proyectarlo inclu- so más allá de sus circunstancias fueron los de una mujer consciente de su responsa- bilidad hacia un prodigio, y dispuesta como tal a alterar por completo su propio plan de vida y el de su familia, costase lo que costase.

La mujer quedó viuda con varias deudas y tres hijos —a la sazón de 11 (Carlos), 7 (Lucrecia) y un año de edad (Claudio)—, pero no se permitió lamentar la autoridad masculina ausente (con la cual, por lo demás, había tenido un matrimonio no siempre feliz). Su función de guía familiar, sostén de las decisiones, la asumió con presteza tras el funeral de Carlos Arrau. Vendió las pocas tierras heredadas y comenzó a ofre- cer clases particulares de piano para abordar gastos. Puso en arriendo la casa familiar de calle Lumaco y se mudó junto a sus hijos a un lugar más pequeño.

Nunca más volvió a casarse. Su hijo la recordaba vestida de luto desde la muerte de su esposo y durante los siguientes veinte años.

Pero si Lucrecia León es fundamental en la biografía del más importante pianista nacido en Chile no fue por su habilidad en los ajustes económicos de emergencia para mantener a la familia —comunes, por lo demás, a miles de otras mujeres de su generación—, sino por permitirse promover en su hijo menor la perspectiva de la profesionalización musical, incluso cuando esta parecía más allá de lo posible y de la estadística.

Es cierto que Arrau mostró muy rápidamente las dotes musicales de un niño prodigio, pero evaluar el cauce que darles a estas, hallar los contactos indicados para financiar su formación y decidir el acompañamiento debido, incluso por encima de cualquier otro plan o convención social, lo hace solo una mujer atrevida en su convicción.

Fue ella, como profesora de piano, quien advirtió la excepcional inquietud de su hijo por el instrumento. Lo alentó a reconocer puntos en el teclado a los 3 años, y así fue conociendo su gusto, atenta a las expresiones faciales que el niño mostraba al escuchar ciertas melodías.

Un día, en un piano de juguete, Claudio mostró algunos motivos de Mozart que le había escuchado a su madre. Sin saber aún leer ni escribir, el chico comenzó a memorizar de oído piezas que luego tocaba completas.

El interés del pequeño por la música era tan irrefrenable, que su madre debía darle de comer junto al piano.

Los vecinos se asomaban a mirar, asombrados.

Podría uno imaginar que la mujer no cabía en sí de orgullo al constatar la pre- cocidad de su hijo, pero no: por momentos se sentía alarmada. Tener en casa a un niño de 4 años que ya podía tocar la Sonata en do mayor de Mozart (K. 545) y el Kinderszenen de Schumann era algo que Lucrecia León prefería no comentar. Antes de convertirse en motivo de satisfacción profunda, para ella su hijo menor fue causa de perplejidad y de confusión. ¿Qué se hace en la crianza de un prodigio?

Porque al menos entonces Claudio Arrau no podía desligarse de su realidad inme- diata, la de una familia de Chillán de cuatro integrantes, sin contactos con el poder capitalino ni con un círculo artístico de influencia, y en una situación económica que hacía imposible pensar en clases de alto nivel.

Aprendí a leer música antes de que pudiera leer palabras. Es difícil de explicar, pero imagino que, de tanto oír a mi madre tocar y mirar más tarde las partituras, fui avanzando gradualmente hasta llegar al punto en que descubrí que podía leer las notas.

—¿Nunca le enseñaron?

—No. Mi madre consideraba que era demasiado pronto para mí, que podía causarme algún daño físico. Se rehusaba a darme lecciones. Pero un día aprendí a leer la música. Cómo sucedió es algo que no puedo explicar.

~

A los 5 años, Claudio Arrau ofreció un primer recital. La presentación en el Teatro Mu- nicipal de Chillán del 19 de septiembre de 1908 fue en el contexto de un encuentro colectivo y benéfico, organizado en apoyo de la banda del regimiento de la ciudad. Como no comenzó hasta pasadas las nueve de la noche, al niño hubo que contarle cuentos para evitar que se durmiera.

Sobre un piano vertical con candelabros adosados, interpretó, entre otras piezas, variaciones de Beethoven y una sonata de Mozart. Sus manos no alcanzaban a cu- brir una octava y los pies le llegaban a los pedales gracias a un implemento especial construido para él con madera y dos varillas. Para vigilar que no perdiera el equilibrio sobre el taburete, su hermana mayor se mantuvo todo el tiempo cerca suyo. También su madre lo acompañó en una interpretación a cuatro manos.

Al final del concierto, en vez de flores el pequeño pianista recibió chocolates.

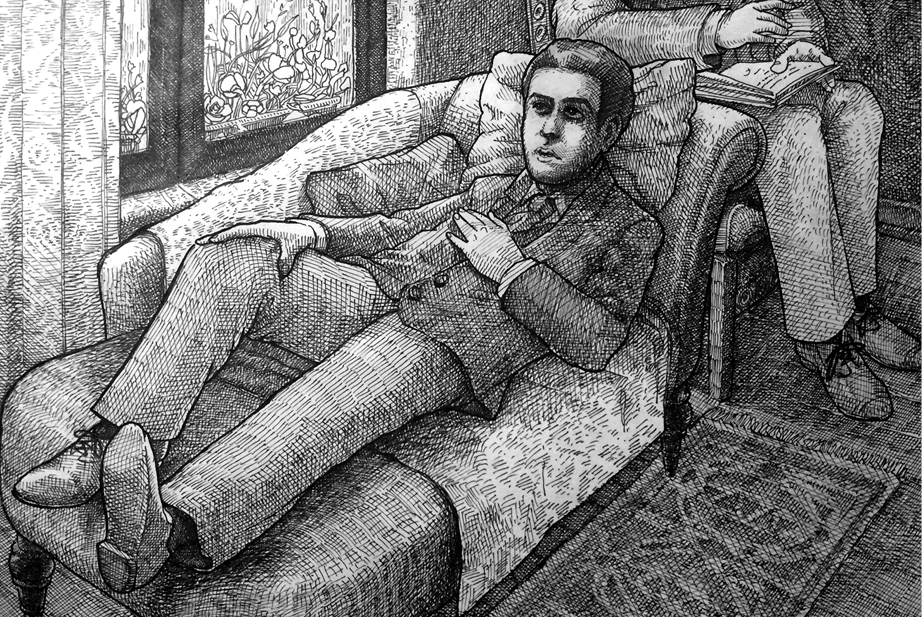

Nota en Revista Sucesos, 26 de enero 1911, Valparaíso, Chile. Claudio tenía 8 años.

«Este niñito es una esperanza para el arte: vive por y para la música. Si conserva este amor, seguramente llegará a ser una notabilidad musical», auguró la nota que sobre ese concierto publicó el diario El Comercio de Chillán. Se habla allí no de Clau- dio Arrau, sino que de «Claudito».

~

«¡Empaquen todo! ¡Vendan todo! ¡Vayan a Santiago! ¡Este niño debe estudiar! ¡Este chico es un fenómeno!».

Fueron al fin los gritos de la tía Clarisa al ver al hijo de su hermana frente a un piano los que determinaron el viaje de la familia a la capital, en 1909. Claudio debía encontrar con urgencia un profesor, se decidió. Ya luego se vería cómo continuar con su formación y encontrar el modo de pagarla.

Antes, como ahora, en Santiago un contacto influyente llevaba al otro. La familia viajó con una carta de recomendación dirigida al escritor Antonio Orrego Barros, hebra gruesa en la trama cultural de la época, y a quien Lucrecia se propuso pre- sentarle las dotes de su hijo. Orrego conoció y escuchó por primera vez al niño en su casa de calle Catedral, y publicó luego un artículo con el título «El Mozart chileno. Claudio Arrau»:

Aquel niño lo reúne todo. Fino, distinguido, buenmozo, de pelo revuelto y ojos pensadores [...], pasa, con la misma naturalidad y agrado, de los dulces al piano que del piano a los dulces [...]. Su ejecución no era lo que más me sor- prendía de él. Me asombraba ese instinto del arte, el que ese niño se abstra- jese encantado con las profundas armonías de Beethoven, colocándolas sobre toda música; en esas armonías que él no podía comprender en su corazón de niño, pues hablan de las grandes pasiones del corazón del hombre, emociones, sentimientos y dolores que en sus cortos años aún no puede sospechar, pero que adivina, siente y comprende con esa clarividencia del arte en los artistas (Selecta, Santiago, 1909).

De tres en tres, Orrego decidió activar audiciones del niño frente a parlamentarios que pudieran colaborar en aprobarle una beca de instrucción. Además, la madre del escritor le comentó de tan precoz talento a su amiga Sara del Campo, esposa del Presidente Pedro Montt, quien entonces les extendió a Claudio Arrau y a su madre una invitación a La Moneda.

El 30 de septiembre de 1909, ese niño de 6 años recién llegado de Chillán y sin clases formales de música hasta entonces tocó piano en la casa de gobierno, frente a parlamentarios, ministros, cuerpo diplomático y artistas. El compositor Enrique Soro iba a escribir después que esa noche había escuchado «a un genio». El ministro Agustín Edwards Mac-Clure, no menos conmovido, le dejó extendida una invitación a su casa. Aquella precoz velada en La Moneda fue crucial para comenzar a activarle a Arrau la anhelada beca de formación.

~

Los boletines de sesiones en el Senado de la República del 22 de febrero de 1910 dan cuenta de esta consulta específica en la partida 14 del proyecto de Presupuesto de Instrucción Primaria. En los documentos de archivo figura el ítem «Para la educación musical de Claudio Arrau León $1.200», con la firma de más de treinta diputados.

Palacio de la Moneda, Santiago de Chile, 1909.

«Es un Mozart en ciernes que honrará a la República —defiende uno de los fir- mantes—, de modo que es necesario que hagamos lo posible porque no se pierda un talento tan precoz».

La indicación fue aprobada con la unanimidad de los veintiséis votos requeridos. Se acordó unos días después aumentar la pensión requerida a 1.500 pesos. El monto les permitió a Arrau y a su madre continuar unos meses más en Santiago y pagar las clases particulares del italiano Bindo Paoli.

La idea de viajar al extranjero no vino sino hasta unos meses más tarde; primero en noviembre, gracias a una nueva indicación presentada por el Senado, y luego con un ítem discutido en la Cámara de Diputados «para que el joven Claudio Arrau León perfeccione sus estudios musicales en Europa».

Aunque no de modo unánime esta vez, la ayuda fue aprobada en ambas cámaras y formalizada por un decreto del Ministerio de Instrucción Pública del 29 de marzo de 1911. Un mes antes el niño había celebrado su octavo cumpleaños.

«Chico limpísimo, elegante (niño de casa rica, al parecer), trepa gravemente, mirándolo todo», lo describe una nota del semanario Sucesos que recibió ese año la visita del niño, su hermana y su madre a su redacción en Valparaíso.

La disposición espontánea de un menor de edad no tendría por qué ser motivo de asombro, pero al «niño genio» se le aplaudía su naturalidad como la excepción de quien ya parecía destinado al aplauso internacional. Quienes lo conocieron en su adultez aseguran que a Arrau nunca lo abandonó un espíritu infantil. Había sencillez y transparencia en su trato, contenido siempre por una evidente timidez pero a la vez impulsado por una firme autonomía y cautivadora frescura. Era como si, más que una etapa formativa, esa condición de prodigio hubiese sido esencia de su personalidad.

~

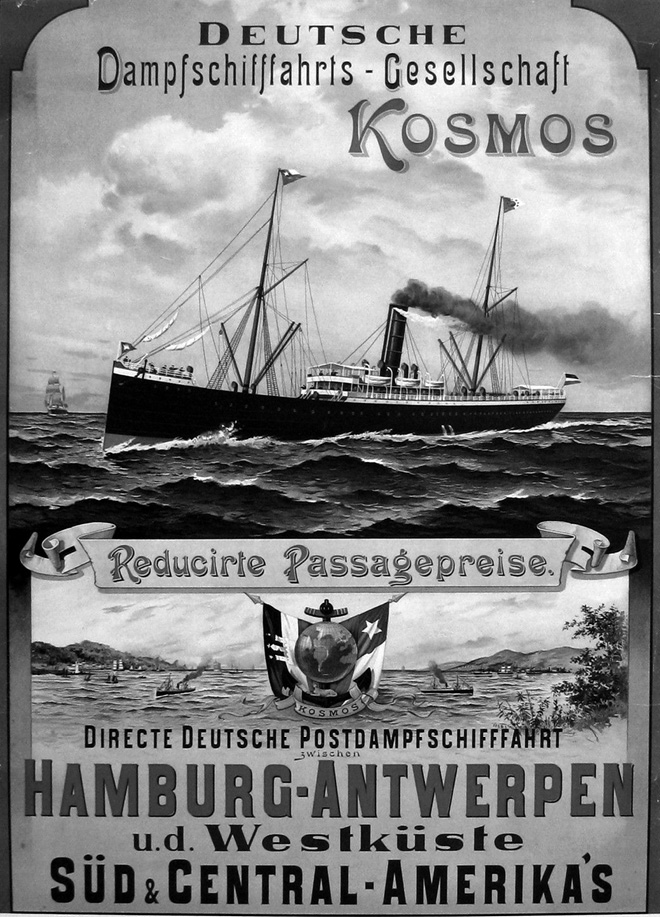

Antes de la partida de Claudio Arrau, sus dos hermanos y su madre a Europa —a mediados de 1911, en el carguero Titania, de la compañía alemana Kosmos—, hubo un recital de despedida en su ciudad natal, con piezas de Chopin, Schumann, Mozart, Beethoven y otros compositores.

Si este niño (lo que el destino jamás permita) no se atrasa en su carrera y no lo abandona el numen que ilumina su cabecita, tendrá que abismar al mundo con sus audiciones, y traerá a Chillán un nuevo timbre de lustre que deberá agregarse a lo que ya tiene como cuna de héroes y grandes patriotas (El Comercio, Chillán, 1910).

Por las exigencias familiares que supuso, la salida de Arrau al extranjero fue como entrar a un corredor sin retorno. Doña Lucrecia tenía para entonces 52 años, nunca había viajado fuera de Chile, y la formación profesional de su hijo pasaba desde entonces a ser para ella una ocupación a tiempo completo. Debía, sin embargo, sumar a esa ambición a sus otros dos hijos, Carlos y Quecha. Los cuatro a Berlín sin saber hablar alemán ni inglés, aún sin maestro escogido para las lecciones de Claudio, y con una pensión calculada solo para dos personas.

Mucho a favor, pero no todo. El arribo a Hamburgo y la llegada a la capital alemana —tras una parada en Buenos Aires, donde el niño volvió a deslumbrar con un recital en la Embajada de Chile— era una pisada en la incertidumbre. Una amiga suya en la ciudad le ayudó a Lucrecia a ubicar una casa para arriendo y a un posible profesor de piano. La opción primera por Waldemar Lütschg fue por completo equivocada. Arrau lo recordaría en su adultez como «el profesor más aburrido que se pudiera imaginar; incluso se dormía durante las lecciones». Lo visitó no más de un año.

Fue reemplazado por Paul Schramm, «un hombre amable, muy inteligente y lleno de ideas, pero algo loco», cuyo influjo resultó todavía más nefasto. Junto a él, el niño fue perdiendo motivación, e incluso llegó a comentarle a su madre sus deseos de renunciar a la beca y regresar a Chillán.

La impronta de Lucrecia León adquiere en esta etapa un nuevo relieve. De la ilusión, su guía pasó al compromiso, aun sin pruebas de que este de verdad justificase el sacrificio familiar.

«Tenemos que preguntarnos: ¿si el niño de Chillán no hubiese tenido la madre que tuvo, la música chilena habría podido gozar del Arrau que todo el mundo aplaudió y que hoy recuerda?», pregunta Juan Orrego Salas.[4]

Arrau iba a reconocer más tarde a una mujer «muy inteligente», entregada a la formación de su hijo menor, pero hábil para saber cuándo no presionar su avance: «Ella en realidad comenzó a vivir únicamente desde el momento en que se descubrió mi talento».

Madre e hijo desarrollaron una relación cariñosa, alterada solo en parte por atisbos de rebeldía adolescente alrededor de los 15 años del pianista. Incluso entre los con- tinuos viajes del músico en su adultez, su cercanía se mantuvo como una nutrición importante para ambos por un tiempo extenso: ella iba a morir cuatro semanas antes de cumplir los 100 años.

~

Fue Rosita Renard quien le sugirió a doña Lucrecia probar con el profesor que ella tenía en el Conservatorio Stern. La pianista de Santiago había llegado a Berlín también gracias a una pensión del gobierno chileno, que sin embargo no había conseguido renovar. Martin Krause perseveró como su maestro e hizo las gestiones para que la joven pudiera conseguir beca completa en la prestigiosa institución alemana fundada en 1850.

Krause tenía entonces 60 años. Vivía ya establecido en Berlín, tras décadas de clases en Leipzig y Múnich. Tenía fama de severo, y es probable que a esas alturas la dinámica de la docencia le resultase cansadora. Los malos alumnos colmaban su paciencia. A las mujeres jóvenes sin talento les gritaba solo una palabra:

«¡Cásate! ¡Cásate!».

Claudio Arrau había cumplido ya los 10, y extrañaba Chillán desde una ciudad eu- ropea en la que su capacidad no avanzaba como él quería. Sus clases junto a Lütschg y Schramm lo habían desmotivado.

El inicio de las lecciones con Krause, sin embargo, les mostró a los Arrau León que nadie se había dedicado jamás con tanta convicción al niño y que, por lo tanto, podía esperarse una transformación profunda de su entusiasmo por la música, así como de los resultados en su técnica y ejecución. En clases diarias de al menos noventa minutos (sumadas a prácticas de otras siete u ocho horas a solas cada día y en su casa), el menor fue fortaleciendo una interpretación atenta a la melodía, el tono distintivo de cada compositor y el significado amplio que una pieza podía tener por fuera de la partitura.