El castigo penal en sociedades desiguales

- -

- 100%

- +

Los sistemas penales latinoamericanos castigan ante todo los delitos de bagatela, cometidos por los llamados “delincuentes comunes”, pertenecientes a las clases marginales, mientras que los gobiernos se han mostrado incapaces (o carentes de voluntad) para luchar contra la impunidad ante hechos cometidos por agentes estatales o miembros de las elites, cuyos crímenes (violación de derechos humanos, corrupción, apropiación de fondos públicos, delitos de cuello blanco) tienen efectos sociales mucho más negativos que aquellos cometidos por la delincuencia común.

La violencia punitiva del Estado es ejercida contra las “clases pobres peligrosas” y en raras ocasiones afecta a los sectores privilegiados de la sociedad. Las políticas de prevención del crimen, especialmente aquéllas propuestas en época electoral, de hecho se preocupan más por aliviar el miedo y la ansiedad de los votantes, que por prevenir el crimen (Chevigny 2003). Aproximaciones alternativas para la prevención y el tratamiento del delito, que relacionan este fenómeno con los problemas de injusticia social que azotan a la región, ni siquiera forman parte de la agenda política y el debate público. Todo lo contrario, en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad estatales, ven con desconfianza los derechos de quienes cometen actos criminales y de quienes están en prisión, al considerar que éstos son un obstáculo, más que una garantía, del control social (Pinheiro 1999).

Paradójicamente, en muchas ocasiones tales posturas son toleradas por amplios sectores de la población, quienes viven en un estado de temor constante con lo que se percibe como un incontrolable aumento de la criminalidad y la inseguridad. Ello incentiva la creencia popular de que la derrota de un enemigo, peligroso y común, mejorará los estándares de vida de toda la sociedad. Por lo tanto, las políticas fuertemente represivas son apoyadas por numerosos sectores de la sociedad, o al menos son toleradas como un mal necesario. La ausencia o precariedad de instituciones estatales que resuelvan de manera incluyente conflictos individuales o colectivos, unido esto a formas privadas de justicia que llenan tal vacío, producen un círculo vicioso de violencia e impunidad que hace parte de una cultura legal y popular autoritaria.

1. Globalización y castigo

La globalización, junto con el triunfo del capitalismo de mercado y la democracia liberal han tenido un fuerte impacto en todo el mundo. Los cambios vertiginosos que experimenta la sociedad contemporánea, junto con el sentido de ansiedad e inseguridad que éstos producen, han dado lugar a la demanda social de un sentido de seguridad que los gobiernos han interpretado principalmente como un problema de control del crimen (Bauman 1998: 117). Esta tendencia de gobernar a través del crimen (Simon 2007: 1997) ha propiciado el ascenso del conservatismo político, la llamada Nueva Derecha en el mundo anglosajón, que entiende la democracia como una combinación de economía de mercado libre y de un Estado reducido (Gamble 1994: 34), que sin embargo se hace más fuerte para enfrentar, a través de su aparato punitivo, la inestabilidad y el descontento sociales por medio de estrategias de control del crimen (Garland y Sparks 2000: 16). Este ha sido sin duda el caso en los Estados Unidos, varios países europeos (encabezados por el Reino Unido) (Wacquant 2009: 270-286; 2000) y otras partes del mundo; Latinoamérica no es la excepción.

Aunque sería impreciso hablar de una homogeneización global del castigo, como señala Lacey (2008), existe ciertamente una tendencia a la convergencia penal (Cavadino y Dignan 2006: 438, 441). Este es el caso particularmente en países con una economía política de corte neoliberal, donde la desigualdad en el ingreso es alta y existe una fuerte tendencia hacia la exclusión social5. En estos países las instituciones penales tienden a ser más punitivas y excluyentes que en aquellos países que son más igualitarios, gastan una mayor proporción de su producto interno bruto en salud, educación y seguridad social, y que tienden de una manera muy limitada hacia la exclusión social. En tales países el sistema penal es más incluyente y menos punitivo que en los primeros (Cavadino y Dignan 2006: 441; Downes y Hansen 2005: 21-23; Wilkinson y Picket 2010: 145-156).

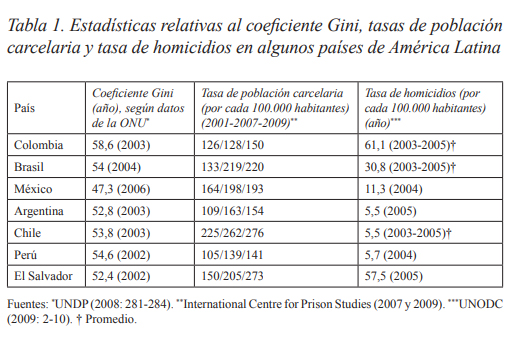

La forma en que muchos países latinoamericanos han adoptado el modelo neoliberal es crucial para explicar la actual configuración de sus sistemas penales y sus respuestas frente al crimen. Chile, El Salvador, México, Colombia e incluso Brasil y Argentina son ejemplos de ello: tienen una economía política de tendencia neoliberal, presentan altos índices de inequidad, altas tasas de homicidios (aunque con notables variaciones entre ellos) y altas tasas de encarcelamiento bajo estándares internacionales (ver Tabla 1).

Las reformas económicas de las últimas tres décadas se han visto acompañadas por importantes reformas penales (particularmente del procedimiento penal y del sistema penitenciario), que en buena medida han sido financiadas por los Estados Unidos a través de USAID, su agencia de cooperación internacional, y que en consecuencia fueron influenciadas por la cultura penal de este país (Rodríguez y Uprimny 2003; Santos 2001).

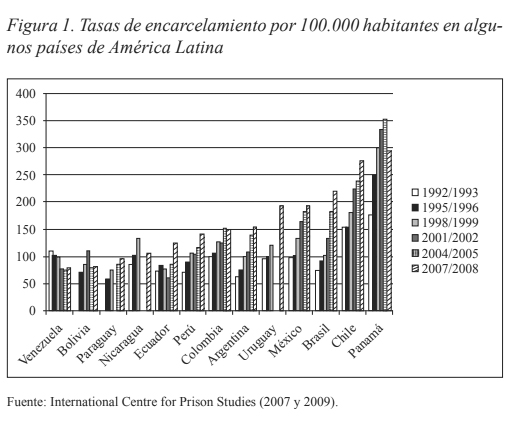

América Latina también presenta dos aspectos que, de manera similar a los Estados Unidos y otros países europeos, han caracterizado el giro punitivo de las últimas décadas: un aumento significativo de los índices de criminalidad, que han hecho del delito un hecho social normal (Garland 2001: 90-93), y de las tasas de encarcelamiento (véase Figura 1).

Por mencionar dos ejemplos representativos con respecto al crimen, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 1989 y 1999 Latinoamérica presentó los mayores niveles de victimización en el mundo: más del 75% de las personas que vivía en ciudades fue víctima del crimen al menos una vez, comparado con un 73% en África y un 60% en Europa occidental (UNODC 1999: 26, 64). Entre 1980 y 1995 la región sufrió un incremento generalizado de las tasas de homicidio (aunque con importantes diferencias entre países), lo que la convirtió en la zona más violenta del mundo en 1995, con un promedio de 20 homicidios por 100.000 habitantes (Ibíd). En cuanto a la tasa de encarcelamiento, ésta aumentó en promedio un 68% durante la última década (Ariza 2010) (véase Figura 1).

A pesar de estas similitudes con los Estados Unidos y otros países europeos, los países latinoamericanos se diferencian de estos en un aspecto fundamental: el grado de desigualdad y exclusión social. Aunque estas características han aumentado en muchos países del Norte global (entre ellos los Estados Unidos y el Reino Unido)6, en Latinoamérica estos son problemas extremos y de larga duración, que se vinculan de manera estrecha con los altos niveles de desorden social y de violencia que han marcado a la región (Portes y Hoffman 2003: 68).

Las reformas neoliberales no han mejorado tal situación, como lo prometieron. De acuerdo con el Banco Mundial, en las últimas dos décadas la pobreza en América Latina sólo ha disminuido un 1,2%, mientras que el índice de desigualdad, después de una leve mejora durante los años sesenta y setenta, aumentó durante los ochenta y noventa, las décadas en que se introdujo el modelo neoliberal (Perry 2006: 21-22). En Colombia, los índices de desigualdad de los años noventa, que eran muy altos, eran similares a aquéllos de 1938 (Ibíd.: 54). El coeficiente Gini (uno de los más altos del mundo) ha fluctuado entre 0,54 en 1978, 0,58 en 2003, 0,53 en 2006 y 0,59 en 2008 (Ossa y Garay 2002: xxiv; Departamento Nacional de Planeación 2007: 6; Departamento Nacional de Planeación y Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2009).

La combinación de políticas económicas neoliberales con sistemas penales punitivos y excluyentes ha dado como resultado el control social de los miembros de las clases marginales, quienes terminan de manera desproporcionada en las prisiones latinoamericanas. El perfil socio-económico de los reclusos latinoamericanos muestra con claridad que son los hombres jóvenes, desempleados, con bajos niveles educativos y que viven en centros urbanos, quienes terminan de manera predominante en la prisión. Esto ha llevado a varios autores a afirmar que las cárceles latinoamericanas constituyen una forma extrema y habitual de administrar y controlar la pobreza, que en algunos casos tiene tonos de segregación racial, dado que la población afrodescendiente es castigada y encarcelada de manera desproporcionada (Brasil es un ejemplo claro de ello) (véase Jiménez 1994; del Olmo 1998, 1995; Wacquant 2003; Iturralde 2010b).

El modelo neoliberal también ha ejercido influencia sobre el paradigma penal que legitima las instituciones penales en América Latina. La tendencia a castigar con severidad, con el objetivo de imponer un orden social y de garantizar la libertad de mercados, junto con la propiedad privada, se ha basado en buena medida en una visión economicista del crimen que domina el discurso oficial. De manera muy similar a las criminologías de la vida cotidiana y del otro (Garland 2001: 127-137), propias de los países del Norte global, la visión economicista del crimen que predomina en Latinoamérica lo disocia de los factores económicos y sociales que lo rodean, y se centra en sus efectos y en la responsabilización de quienes lo cometen.

En las ciudades latinoamericanas las políticas de control situacional del crimen toman cada vez más fuerza; ejemplos de esto son el aumento de la vigilancia y el control de los espacios públicos por medio de más policías, tecnologías de vigilancia (como las cámaras de circuito cerrado) y con la activa participación del sector privado, así como también las políticas de cero tolerancia frente a delitos menores y actos que, según las autoridades, perturban el orden público y la convivencia ciudadana. Como resultado de tales políticas, los espacios públicos tienden a privatizarse, al quedar en manos de compañías privadas de seguridad y excluir a aquellos que son considerados sospechosos o indeseables por sus rasgos físicos y su perfil socio-económico.

En cuanto a quienes cometen delitos comunes, la perspectiva economicista del crimen no los ve como personas que en la gran mayoría de los casos provienen de grupos sociales marginalizados y discriminados, quienes son expuestos a formas violentas de exclusión económica y social. Por el contrario, los considera individuos racionales e inescrupulosos que actúan motivados por el egoísmo y la avaricia; personas sin valores morales ni empatía por los demás, quienes acuden al crimen para satisfacer sus ambiciones y deseos.

— IV —

El caso colombiano: la justicia penal y las prisiones como mecanismos de segregación

La anterior descripción de la implantación del modelo neoliberal y su impacto en los campos del control del crimen en América Latina se ve claramente reflejada en la sociedad colombiana, marcada por una gran desigualdad económica y social y por altos índices de pobreza7. El carácter excluyente de la sociedad colombiana condiciona las circunstancias y decisiones que llevan a un importante número de personas de las clases sociales más marginadas a una vida de delincuencia. La principal forma en que el Estado enfrenta este problema es por medio del uso intensivo de la prisión: entre 1994 y 2009 la población reclusa en Colombia aumentó en un 260,6%; entre 1994 y 1999 se incrementó en un 57,86%; entre el año 2000 y 2009, un 53,5%. La tasa de encarcelamiento por cien mil habitantes pasó de 126 en 2001 a 150 en 2009, un aumento del 19% en tan solo ocho años (Iturralde 2010b).

Semejante explosión penitenciaria durante las últimas dos décadas coincide con la implantación del neoliberalismo en Colombia y con la incapacidad (o falta de voluntad) de los gobiernos colombianos de adelantar las reformas económicas y sociales indispensables para, al menos, reducir la creciente brecha entre las clases alta y media, por una parte, y entre éstas y las clases más bajas en la escala social –la mitad de la población colombiana– (Bonilla 2006). En cambio, tales gobiernos han acudido a una política criminal represiva e improvisada como el instrumento más efectivo y económico para manejar los problemas y conflictos de la sociedad colombiana (Iturralde 2010a).

1. Liberalismo autoritario: la segregación punitiva de los grupos marginales

Este estilo de gobierno sobre la población etiquetada como delincuencial, que Feeley y Simon (1995) denominan la “nueva penología”, tiene como fin, no la reducción del delito y la eliminación de sus causas, sino el manejo y control de grupos sociales considerados problemáticos. Por otra parte, dicho estilo de gobierno ha tendido a estar asociado durante las últimas dos décadas, tanto en el Norte como en el Sur global, con el proyecto político neoliberal. Éste, basándose en la ideología del libre mercado y la desregulación económica, se caracteriza por la retirada del Estado social, que provee de redes de seguridad a las clases marginales, y la extensión del Estado penal, que las controla a través de la administración del castigo (Wacquant 2009: xviii)8.

La marcada tendencia a la marginalización y la criminalización de las clases sociales más bajas, propia de los sistemas penales neoliberales, se evidencia en el excluyente sistema económico y social colombiano, lo cual es confirmado estadísticamente por el tipo de delitos y de personas que terminan en la prisión. Durante las últimas tres décadas, más del 65% de las personas presas han sido encarceladas por delitos contra el patrimonio económico, contra la vida y la integridad personal –los denominados delitos clásicos por ser característicos de las sociedades y del derecho penal modernos– y por aquéllos relacionados con el narcotráfico (Iturralde 2010b).

La selectividad del sistema penal colombiano, que castiga y excluye de manera desproporcionada a personas pertenecientes a los estratos sociales más bajos, hace de la población carcelaria un grupo marginal que es segregado de una sociedad que clama ser democrática e igualitaria. La prisión refleja y refuerza la desigualdad de la sociedad colombiana y la marginalización de los grupos menos favorecidos, en vez de contribuir a su integración, como reclama el ideal de la resocialización. Pero la causa de este problema no debe buscarse al interior de los muros de la prisión. Ésta se encuentra, por una parte, en una sociedad punitiva, que tiende a favorecer soluciones represivas para enfrentar complejos problemas sociales; por otra, en el ejercicio del poder estatal a través de instituciones represivas como la prisión que, dependiendo de las circunstancias sociales y políticas, se vuelven ventajosas para los gobiernos y los intereses políticos y económicos que protegen.

Las políticas económicas y sociales, así como los modelos de Estado neoliberal que han tendido a imponerse en Colombia y América Latina con la ayuda de la globalización hegemónica del capitalismo, han incrementado la exclusión y la falta de oportunidades de grupos sociales específicos, particularmente los más pobres, que son los más vulnerables (Rodríguez 2005, 2009; Portes 1997; Portes y Hoffman 2003; Rodríguez y Uprimny 2006; Cortés 2007). En este contexto, el sistema penal se convierte en una herramienta fundamental de control social, que tiende a prevalecer sobre las instituciones de seguridad social del Estado en el tratamiento de grupos sociales marginales (Wacquant 2009).

El renacimiento de tendencias políticamente conservadoras y autoritarias, tanto en las sociedades del Sur como en las del Norte global, promueve el individualismo (justificándolo en el ideal de la libertad) y la exclusión, en lugar de la solidaridad y la inclusión; el control social y la localización de la culpa en los grupos marginales, en lugar de la prevención social; las libertades privadas del mercado, en vez de las libertades públicas de la ciudadanía (Garland 2001: 193).

Este tipo de visiones sobre el crimen tienden a ignorar el complejo contexto social, económico y cultural en que este problema ocurre, y privilegian una retórica de la responsabilidad individual (y el consecuente castigo de quien sea considerado penalmente responsable). Como señala Wacquant, tal retórica es un mecanismo que ayuda a desviar la atención de las dimensiones colectivas del fenómeno criminal (2000: 61).

Colombia, al igual que América Latina, tampoco ha escapado a la presión del neoliberalismo globalizado. La apertura de la economía colombiana a los mercados internacionales ha afectado sus estructuras sociales (Iturralde 2007: 100-116). El impacto de las políticas orientadas en este sentido durante los años noventa es muy diciente: son las élites económicas y políticas las que se han beneficiado de la liberalización del mercado, mientras que la pobreza, la desigualdad social, la inestabilidad y la crisis económica han golpeado con más fuerza a las clases sociales más vulnerables, que son excluidas de los mercados laboral y financiero, y de la protección social del Estado (Bonilla 2006).

En Colombia, el 20% más pobre de la población obtiene el 2,5% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico obtiene el 61% (World Bank 2007). De una población de 41,2 millones de habitantes (de los cuales 10,3 millones viven en áreas rurales), 2313 personas (alrededor del 1,08% del total de propietarios) son dueñas del 53% de la tierra rural (Ossa y Garay 2002: 16) y cerca de 300 accionistas son propietarios del 74% de las acciones que se negocian en la bolsa de valores colombiana (Cabrera 2007); las diez empresas más grandes del país absorben el 75% del mercado de capitales, lo que representa un coeficiente Gini accionario (que mide la concentración de la propiedad accionaria) de 0,93 (Ossa y Garay 2002: 17). La desigualdad, que de por sí es muy elevada en Colombia, ha aumentado durante los últimos tiempos: entre 2002 y 2005, el porcentaje del ingreso nacional para el 40% más pobre de la población disminuyó del 12,3% al 12,1%, mientras que el porcentaje del 10% más rico aumentó del 38,8% al 41% (Cabrera 2007).

En este contexto, el tipo de democracia por la que las élites económicas y políticas colombianas, así como la globalización hegemónica, ejercen presión, promueve un tipo de apertura de la sociedad que garantiza el desarrollo de mercados libres y de la misma globalización económica neoliberal. Este tipo de democracia ve al capitalismo como el criterio supremo de la vida social moderna y, en consecuencia, defiende la primacía del capitalismo cuando es amenazado por “disfunciones” democráticas (Santos 2000: 272).

Los anteriores rasgos de la sociedad y el régimen político colombianos, suelen ser compartidos, en diversos grados de intensidad, por aquellos países que han adoptado alguna versión del modelo de Estado y economía política neoliberales. Aunque existe un amplio debate sobre la definición y el uso del término (Iturralde 2010a: 28-33), una caracterización sociológica y minimalista entiende al neoliberalismo como un proyecto político transnacional, promovido por élites con ramificaciones globales, constituidas, entre otros, por los ejecutivos de grandes multinacionales, políticos de alto rango, tecnócratas y funcionarios de organizaciones internacionales.

El proyecto neoliberal persigue el desarrollo de los mercados libres y protege los intereses del capital por medio de la articulación de cuatro lógicas institucionales: la desregulación económica, la reducción del Estado social, el tropos cultural de la responsabilidad individual, y un aparato penal expansivo e intrusivo que ejerce un drástico poder disciplinario sobre sectores sociales marginados del mercado laboral y financiero. Según el dogma autoritario de este sistema penal, los individuos pertenecientes a dichos grupos deben ser tratados con dureza, pues son responsables de sus actos, con independencia del contexto y los motivos por los que los cometen (Wacquant 2009: 306-308).

La experiencia de la aplicación en diversas latitudes, por más de dos décadas, del proyecto neoliberal, indica que la desigualdad social y económica que produce, así como el sistema altamente punitivo y excluyente en que se basa9, son rasgos tan recurrentes que pueden considerarse, no meras desviaciones del modelo, sino parte estructural del mismo (Harvey 2005: 16; Wacquant 2009: 308).

La hipertrofia del Estado penal y la reducción del Estado social (Wacquant 2000: 79, 144), han hecho que en Colombia se consolide el liberalismo autoritario (Iturralde 2010a), que se corresponde estrechamente con el modelo neoliberal. El liberalismo autoritario es una forma de gobierno que promueve los intereses del statu quo, por medio de la retórica de la defensa de los derechos y libertades individuales, mientras que excluye de manera violenta a los grupos sociales considerados problemáticos, bien sea porque no están integrados a los mercados financiero y laboral, o porque cuestionan el estado de cosas existente (Ibíd.). La fortaleza que el Estado ha pretendido demostrar en medio de su precariedad, así como la sensación de miedo e inseguridad experimentada por amplios sectores de la sociedad, han dado lugar a lo que Garland llama una cultura del control, en la que hay más controles sobre los pobres que sobre el mercado (2001: 195-197).

El uso, y abuso, de la prisión en Colombia, como se verá a continuación, ha sido parte esencial de esta cultura del control: la cárcel reproduce y profundiza las desigualdades sociales, además de extender la exclusión de los prisioneros a sus familias, que también sufren el rigor del encierro carcelario al desmejorar sus ingresos y condiciones de vida.

— V —

El mundo del encierro en Colombia y el disciplinamiento para la vida en condiciones infrahumanas

En el año 2004 la Corte Constitucional colombiana resolvió una Acción de Tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo en representación de las personas recluidas en la Cárcel de Mitú, un municipio ubicado en la periferia amazónica del país. La Defensoría del Pueblo pretendía lograr que las personas allí encerradas tuvieran agua potable, contaran con ducha y recibieran atención médica. Estos servicios no eran suministrados de manera adecuada por la prisión, lo que en opinión de la Defensoría suponía la violación de los derechos fundamentales de las personas presas, especialmente la garantía de contar con condiciones mínimas de existencia digna. El Alcalde, en su declaración ante el juez de instancia, señaló que las condiciones de vida de las personas presas no eran distintas a las de los demás habitantes de la ciudad y que, de hecho, estas vivían mejor que los ciudadanos libres. En la Sentencia de Tutela se transcribe la siguiente declaración del funcionario:

El agua que consumen los internos, es [la] que utilizamos la mayoría de los habitantes de Mitú. Es posible que el Defensor no tenga ese inconveniente. No hay personas mejor atendidas que los internos de Mitú, en razón a que cada vez que desean visitar al médico son llevados al Hospital San Antonio10.

El caso plantea, pues, una de las cuestiones que ha suscitado mayor interés en el análisis de la institución penitenciaria, esto es, las posibles relaciones entre las condiciones de vida al interior de las prisiones y aquellas que son propias del ciudadano que se desenvuelve en el tráfico usual de la sociedad y el mercado. En este sentido, vale la pena mencionar dos explicaciones principales11. Por una parte, la presentada en el trabajo de Rusche y Kirchheimer (1984), la cual sostiene que la prisión se apoya en el principio de menor elegibilidad. Según esta perspectiva, las condiciones de vida de las personas presas no pueden ser superiores a las de los miembros más pobres de la sociedad, pues de ser así estos no encontrarían ninguna disuasión para elegir el crimen como medio para satisfacer sus necesidades económicas12.

Desde otro punto de vista se sostiene que entre la prisión y otras instituciones y espacios de segregación se presenta una suerte de simbiosis, es decir, que las condiciones de vida dentro y fuera de la prisión para una persona pobre tenderán a la semejanza, serán prácticamente iguales. En cada espacio se reproducirán las relaciones sociales y de poder, los símbolos culturales y, en general, el modo de vida característico de cada clase social y, así, las poblaciones desposeídas pasaran cotidianamente de la segregación urbana y social marcada por la Fabela o el barrio de invasión, a la segregación punitiva de la prisión13. Wacquant (2001) se refiere a esta circunstancia como “simbiosis mortífera”, un momento específico en el que las características sociales y culturales de diferentes instituciones de segregación se hacen indiferenciables14.