- -

- 100%

- +

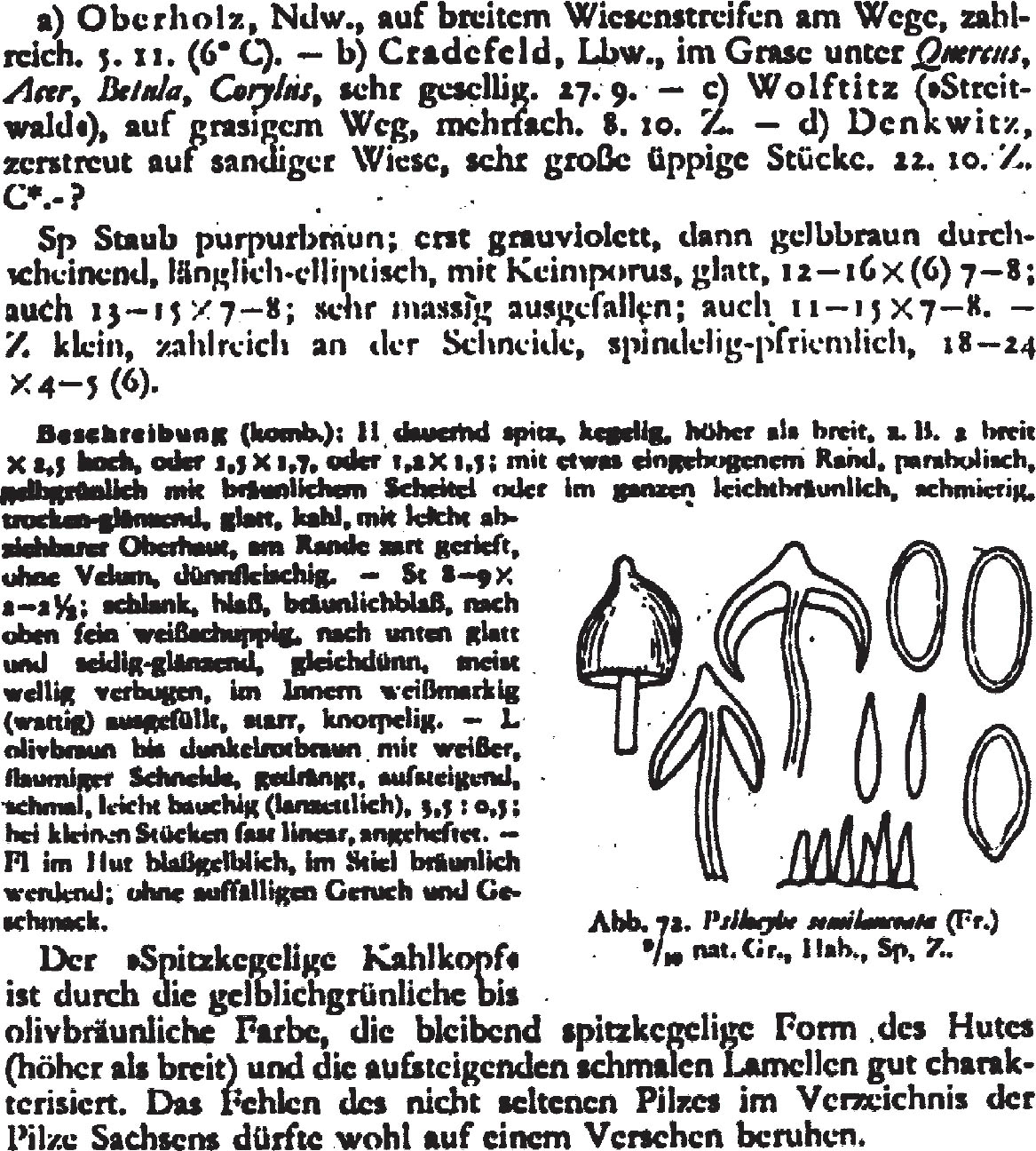

Abb. 15 Gute Beschreibung der Psilocybe semilanceata aus Sachsen durch R. Buch.

Ein drittes Pilzexperiment mit Psilocybe semilanceata in Oregon führte schließlich zu einer vollständigen Identifikation mit einer Person des 19. Jahrhunderts:

Wir sammelten eine große Menge „liberty caps“ auf einer Weide nahe Astoria. Später, im Haus, aß ich nicht mehr als 6 frische Pilze. Der Schlüsselreiz für das spätere Erleben kam von der Betrachtung eines Bildes, das als Aquarell eine elegante Lady im vorigen Jahrhundert zeigte. Dieses induzierte die plötzliche Erkenntnis, eine frühere Inkarnation im vorigen Jahrhundert gelebt zu haben. Ich wusste, dass ich 1813 in Deutschland als Alexander Schmitt geboren wurde und 1871 in Kentucky, USA, starb. Als Kind wanderte ich mit den Eltern und weiteren Emigranten per Schiff aus und änderte in den USA meinen Namen in Smith. Ich lebte dann als Holzfäller in einem kleinen Ort namens Sharpville, vielleicht auch geschrieben Shopville. Das Leben war hart und voller Entbehrungen, ich trank eine Menge Alkohol. Diese Umstände prägten meinen Lebensstil, der auch Schläge und andere Tyranneien gegenüber meiner Ehefrau einschloss. Als sich das Erleben vertiefte, erfolgte eine komplette Identifikation mit A. Smith. Während dieser Zeit erfolgte ein Wiedererleben in so vollendeter Form, dass ich nur noch englisch denken konnte, die ursprüngliche deutsche Sprache existierte nicht mehr. Schließlich wurden die letzten Stunden von A. Smith erlebt. Ich lag (er!) in weiße Bettlaken gehüllt und war sehr krank. Plötzlich wusste ich, dass meine Frau sich für die jahrelange Tyrannei gerächt und mich vergiftet hatte. Glücklicherweise war das Erleben dann zu Ende und ich erlebte den Tod selbst nicht mehr. Nach drei Jahren steht dieses Experiment als gültig in jedem Detail vor meinem geistigen Auge und hat meine Einstellung zum Tod nachhaltig verändert und vor allem relativiert.

Solche Erfahrungen können innerhalb des existierenden Weltbildes, das von den Naturwissenschaften determiniert wird, nicht erklärt werden. In jedem Fall sollten aber Versuche unternommen werden, entsprechende historische Personen und Plätze zu eruieren. Die betreffende Person hatte zu dem Staat Kentucky überhaupt keine Beziehung und war auch noch nie dort. Die historischen Orte konnten nicht aufgespürt werden, können durchaus aber im vorigen Jahrhundert existiert haben, denn immerhin fielen ihm einige Orte mit „ville“ als typisch auf, auch das war ihm vorher nicht geläufig. S. Grof beschreibt in seinen bekannten Büchern über das wissenschaftliche Studium der Wirkung von LSD ähnliche frühere Inkarnationen, deren Auftreten, meist im Laufe einer Applikationsserie, er als nicht selten erwähnt. Er regte die vorurteilsfreie Erforschung des Phänomens an. Erschwerend kommt bei solchen psychologischen Versuchen aber hinzu, dass diese Erlebnisse nicht gezielt induzierbar sind, sie ergeben sich scheinbar zufällig.

Abschließend noch ein kurzer Erlebnisbericht, der ebenfalls zeigt, dass je nach Persönlichkeit und Umgebung die Wirkung immer anders nuanciert ist:

Nach der Aufnahme von 0,6 g Pilzpulver in Orangensaft begann die Wirkung nach 30 Minuten: Eine endlose Folge von Bildern vor geschlossenen Augen. Dabei wurden weder auffällige euphorische noch dysphorische Stimmungslagen beobachtet; am ehesten kann mein Verhältnis zu diesen Erscheinungen „zeitweises Staunen“ genannt werden. Die anfänglich verschlungenen Ornamente wandelten sich im Laufe der Zeit in Pflanzen um, von denen aber einige unwirkliche, auf der Erde nicht bekannte Merkmale aufwiesen. Ich denke, die Bilder waren eine Wiederspiegelung meiner langjährigen Beschäftigung mit der Pflanzenwelt. Als mir dann ein Spiegel vorgehalten wurde, sah mich „ein finster aussehender, starr schauender Bursche“ an. Dann stellte ich etwas widerwillig fest, dass ich im Alltag auch so wirke und mich bemühe, dass man bei mir „nicht so dahintersieht“. Der Versuchsleiter bestätigte mir meinen eigenen Eindruck. Vorher hatten wir nie darüber gesprochen.

Abb. 16Psilocybe semilanceata auf grasigem Boden.

Abb. 17Wachstum der Pilze in Grasbüscheln.

Mögliche psychotherapeutische Ausnutzung der psychotropen Wirkung des Psilocybins

Im obigen Bericht des schon 67jährigen Mykologen klingt die mögliche psychotherapeutische Ausnutzung der psychotropen Wirkung des Psilocybins schon an (Kapitel 8).

Im Einklang mit der starken Psychoaktivität konnte bei den chemischen Analysen der Pilze ein hoher Gehalt an Psilocybin nachgewiesen werden. Man kann heute davon ausgehen, dass die Psilocybe-Art bisher besser untersucht worden ist als jede andere Spezies, sogar gründlicher als die mexikanischen Arten. Letztere enthielten 0,2 bis 0,6% Psilocybin in den Exsikkaten.

Tabelle 1

Psilocybin-Anteil in getrockneten Pilzen der Psilocybe semilanceata (durchschn. Werte).

Herkunft Psilocybin (%) 1. Dübener Heide, Ostdeutschland 0,96 2. Prag, Mittelböhmen 1,05 3. Krasna Lipa, Nordböhmen 0,91 4. Norwegen 0,95 5. Pazifischer Nordwesten, USA 0,93 6. Niederlande 0,97Aufsammlungen von Psilocybe semilanceata aus England, Schottland, Norwegen, aus Finnland, aus Belgien und Holland, Deutschland, Frankreich, den USA sowie aus der Schweiz und der Tschechoslowakei wurden meist umfassend analysiert. Dabei fand man, dass der Alkaloidgehalt bei der gemeinsamen Analyse mehrerer Pilze zur Ermittlung eines Durchschnittswertes unabhängig vom Herkunftsland um 1% in den Trockenpilzen liegt. Es wurde schon oft über chemische Rassen bei Pilzen diskutiert, z. B. beim Fliegenpilz, aber nachgewiesen wurde eine solche bei den höheren Pilzen – im Gegensatz zu den Pflanzen – noch nicht. Die vorgestellten Resultate sprechen alle gegen eine Variabilität in den grundlegenden chemischen Substanzen im Pilz. Unter den hier abgehandelten Arten scheinen Psilocybe semilanceata und Inocybe aeruginascens (Kapitel 2.5) die Pilze zu sein, deren Gehalt an Psilocybin in den einzelnen Fruchtkörpern am wenigsten variiert. Von den in Tabelle 1 dargestellten Analyseergebnissen stammen die ersten drei von eigenen Untersuchungen, die zusammen mit einer Arbeitsgruppe aus Prag durchgeführt wurden. Frische Pilze enthalten etwa 90% Wasser, d. h. in einem Gramm ist durchschnittlich 1 mg Psilocybin enthalten.

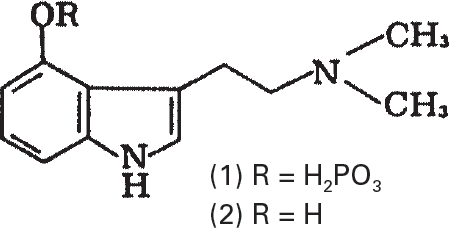

Strukturformel von Psilocybin (1) und Psilocin (2).

Das instabilere Psilocin, das als psilocybinanaloges Phenol viel oxydabler als letzteres ist, kommt in Psilocybe semilanceata höchstens in Spuren vor, meistens jedoch überhaupt nicht.

Tabelle 2

Alkaloidgehalt von trockenen Pilzen eines Standortes aus der Dübener Heide (eigene Befunde).

Trockenmassen Psilocybin Baeocystin 18 (mg) 1,25% 0,34% 30 0,96 0,21 70 0,72 0,19 85 0,90 0,10Dagegen lässt sich das Baeocystin als biochemische Vorstufe des Psilocybins, bei dem die eine CH3-Gruppe der letzteren Substanz durch ein H-Atom ersetzt ist, in jedem Fruchtkörper der Psilocybe-Art nachweisen, durchschnittlich in Mengen um 0,2% in den Trockenpilzen. 1967 berichteten Leung und Paul über die Isolation des Baeocystins aus den Fruchtkörpern der nordamerikanischen Psilocybe baeocystis SINGER & SMITH. 1977 wiesen dann Repke und Leslie die Substanz auch in Psilocybe semilanceata der gleichen Herkunft nach.

In einigen Untersuchungen ließ sich auch eine Variation in einzelnen Fruchtkörpern von einem Standort zeigen (Tabelle 2).

Kleinere Pilze enthielten fast immer mehr Alkaloid als größere, wie an einem weitaus größeren Untersuchungsmaterial (40 Pilze) nachgewiesen werden konnte. Das Baeocystin wird besonders in den Pilzhüten akkumuliert. In den finnischen Pilzproben enthielt ein Pilz sogar 2,37% Psilocybin!

Schon in den früheren kontrollierten Studien zur Psychoaktivität verschiedener Arten in der früheren Tschechoslowakei konnte nachgewiesen werden, dass bei gleichem Gehalt an Psilocybin die Psilocybe semilanceata stärker wirkte als die Psilocybe bohemica (Kapitel 2.3.). Die dabei aufgestellte Hypothese, dass noch weitere Substanzen in den Pilzen zur psychotropen Wirkung zusätzlich beitragen müssten, wird durch den regelmäßigen Nachweis des Baeocystins in beachtlichen Mengen in Psilocybe semilanceata bestätigt. Mir ist ein Versuch bekannt, bei dem 4 mg Baeocystin eine milde Halluzinose von dreistündiger Dauer erzeugten und 10 mg waren etwa identisch mit der Wirkung der gleichen Menge Psilocybin.

Hohe Lagerungsbeständigkeit des Psilocybins

Die Lagerungsbeständigkeit des Psilocybins im Pilzmaterial ist erstaunlich. Es konnte in einem Pilzexsikkat von anno 1869 aus einem finnischen Herbar noch 0,014% Psilocybin nachgewiesen werden. Eine Probe von 1843 enthielt allerdings kein Alkaloid mehr. Jedoch lässt sich die Art der Trocknung zu dieser Zeit natürlich nicht mehr feststellen. Temperaturen über 50 °C bewirken Zersetzungen des Psilocybins und seiner Derivate. In den Laborversuchen wurden bei Zimmertemperatur getrocknete Pilze oder auch gefriergetrocknete Fruchtkörper untersucht. Hier muss aber darauf hingewiesen werden, dass durch die poröse Struktur der gefriergetrockneten Pilze bei einer längeren Lagerung über Wochen und Monate bei 20 °C eine relativ schnelle Zersetzung der Alkaloide eintritt. Deshalb werden so hergestellte Exsikkate für Naturstoffanalysen bis zur Extraktion und Chromatographie bei −10 °C trocken aufbewahrt. In der nordamerikanischen Literatur wird unabhängig von den finnischen Ergebnissen erwähnt, dass die Zersetzung des Psilocybins in Psilocybe semilanceata im Vergleich zu den andern Arten am langsamsten erfolgte.

In letzter Zeit werden vereinzelt Mythen kreiert, die angeblich neuentdeckte toxische Wirkungen der Psilocybe semilanceata jenseits der bekannten psychischen Symptomatik suggerieren. So sollen Milligrammspuren von Phenylethylamin im Pilz vermehrt „bad trips“ im Vergleich zu reinem Psilocybin induzieren. Diese Annahme, die aus sehr limitierten und unvergleichbaren Literaturdaten abgeleitet wurde, wird schon daher entkräftet, dass selbst 1,6 g (!) Phenylethylamin im klinischen Versuch völlig ohne Wirkung blieben (Shulgin). Außerdem zeigten Auert und Mitarbeiter in einem detaillierten Artikel aus der Tschechoslowakei von 1980, dass beim kontrollierten klinischen Vergleich von Psilocybin mit Pilzmaterial gleichen Alkaloidgehaltes die Arten Psilocybe semilanceata und Psilocybe bohemica generell einen mehr meditativen Bewusstseinszustand erzeugten als die Reinsubstanz! (vgl. auch Kapitel 9). Wir haben außerdem nachgewiesen, dass eine angeblich tödliche Wirkung der Psilocybe semilanceata, mit vorher total konfuser Symptomatik in Frankreich, mit Sicherheit nicht von der Einnahme der Pilzart herrührte. Eine weitere, kurze Mitteilung aus Polen beschrieb neuerdings eine völlig atypische Wirkung der Pilzart, die hier sogar einen durch Psilocybin bedingten Herzinfarkt bei einem Achtzehnjährigen induziert haben soll. Abgesehen davon, dass hunderttausende Versuche in allen Altersgruppen bis hin zu neunzigjährigen mexikanischen Heilern mit 80-jähriger Pilzerfahrung mit verschiedensten Arten und Dosierungen nie solche Komplikationen erzeugt haben, wurde von den polnischen Forschern nicht einmal der Versuch unternommen, toxikologisch verschiedene mögliche Gifte wie z. B. Abkömmlinge des Amphetamins, Atropin oder analoge Arzneimittel im Sinne einer Mischvergiftung zu finden. Sofort wurden die Pilze als ursächliches Agens postuliert und man wird den dringenden Verdacht nicht los, dass jenseits der Wissenschaft unbedingt bedrohliche toxische Nebenwirkungen gefunden werden sollen, unter Vernachlässigung der ethnopharmakologischen und klinischen Forschung mehrerer Jahrzehnte (vgl. auch Absatz 7 u. 8).

Es ist sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis die angeblichen Fenstersprünge nach LSD-Einnahme aus den sechziger Jahren journalistisch erneut reaktiviert und nun „modern“ auf die Pilze projiziert werden. Dies entgegen den pharmakologischen Eigenschaften, die eben kein Delirium à la Nachtschattengewächse beinhalten.

2.2. Psilocybe germanica

Der „neue“ Psilocybinpilz aus Deutschland

Der „Deutsche Kahlkopf“ ist eine Neuentdeckung aus dem Jahr 2014. Psilocybe germanica GARTZ & WIEDEMANN wurde von Jochen Gartz und Georg Wiedemann in Dippoldiswalde (Sachsen) entdeckt, im größten deutschen Herbarium in Berlin-Dahlem hinterlegt und wissenschaftlich beschrieben. Die neue Art wurde von den Erstbeschreibern nach den Elbgermanen benannt, die vor 2000 Jahren an dem Fundort gesiedelt hatten. Psilocybe germanica war bisher vollkommen unbekannt, sie ist bislang nur in Deutschland gefunden worden.

Die Art wächst häufig in Gruppen und tritt zuweilen in Büscheln auf. Der Deutsche Kahlkopf ist ein Holzzersetzer, gedeiht also auf Rinden und Mulch, auf Holzschnitzeln und -resten und auch auf einer Mischung aus Holz, Laub und Erde. Psilocybe germanica fruktifiziert von September bis in den Dezember und kann z. B. in Parks gefunden werden, jedoch erscheint eine Ausbreitung in Wäldern auch in höheren Lagen möglich. Die Pilze wuchsen am größten Standort in Massen bis hin zu büscheligen Aggregaten. Die Art erscheint im Wachstum ähnlich aggressiv wie die Myzelien von Psilocybe cyanescens und Psilocybe azurescens, eine zukünftige Ausbreitung wie bei diesen Arten kann daher künftig auch von Psilocybe germanica erwartet werden.

Die Pilze erscheinen von September bis November, vielleicht auch im Dezember. Kurze Schneefälle und mehrere Nächte mit kurz unter null Grad brachten das Pilzwachstum nicht zum Erliegen. Als neue Art zeigt Psilocybe germanica eine einzigartige Kombination aus Makro- und Mikromerkmalen sowie der Biochemie (GARTZ 2018).

Der Hut der Spezies ist 1 bis 4 cm breit und weist ähnlich dem Psilocybe semilanceata eine Mammille im Zentrum auf. Im feuchten Zustand ist er dunkelbraun und verfärbt sich beim Austrocknen zu weißlich hin. Die Lamellen sind zunächst bräunlich und verfärben sich bei zunehmender Reife der Sporen zu purpur-braun hin. Der weißliche und gebogen wachsende, nach oben hin dicker werdende Stengel wird 5 bis 9 cm lang und 0,3 bis 0,7 cm dick. Anfänglich ist er mit Myzelium gefüllt, später hohl. Außerdem weist der Stiel eine äußerliche Eigenart auf. Jochen Gartz beschreibt es im Magazin Lucys Rausch als „eindrucksvolle Verdickungen der neuen Art bei den Frischpilzen nach Art eines Gelenks, wobei bei älteren Pilzen tatsächlich der Hut ab dieser Stelle nach vorn knickte“ (GARTZ 2015). Hut und Stiel blauen bei Berührung, Frost und Regen können ebenso eine starke Blauung der Fruchtkörper bewirken. Die Mammille auf dem Hut verfärbt sich mit der Zeit meist von selbst in Richtung grau-bläulich. Die blaue Verfärbung ist weit größer als bei Psilocybe semilanceata und ähnlich der Psilocybe azurescens und Psilocybe bohemica. Die frischen Pilze haben einen angenehmen, aromatischen Geruch.

Die Sporenbildung ist im Vergleich zu Psilocybe cyanescens und Psilocybe azurescens eher weniger üppig. Die Sporen der Lamellen keimen gut auf 4 % Malzagar und die resultierenden weißen Myzelien wachsen außerordentlich schnell. Auch sie blauen bei Druck regelmäßig und verfärben im Alter etwa nach sechs Wochen Kultivierung spontan großflächig. Die Menge an Psilocybin reichte von 0,21 bis 0,28 % in den Trockenmassen bei fünf Myzelien nach vier Wochen Kultivierung. Es ist zu erwarten, dass durch die moderne Anwendung von Mulch in Parks und Gärten, vor allem in Städten, auch die Psilocybe germanica neben den anderen Arten eine große Zukunft hat und ihren Seltenheitsstatus bald ablegen wird.

Die Dosierung der Psilocybe germanica liegt, je nach gewünschter Intensität, zwischen 0,5 und 2 Gramm der Trockenmasse. Der deutsche Kahlkopf kann wie Psilocybe semilanceata dosiert werden. Proben getrockneter Psilocybe germanica enthielten zwischen 0,66 und 1,12 Prozent Psilocybin, 0,11 bis 0,30 Prozent Baeocystin und kein Psilocin. Die Art gehört damit zu den potenteren Spezies. „Psilocybe germanica ist auch biochemisch sehr interessant. Ihr Alkaloidmuster mit Psilocybin und Baeocystin erscheint völlig identisch zu Psilocybe semilanceata und daher von den anderen Holzbewohnern völlig abgetrennt! Auch hier fungierten als Standorte künstlich geschaffene Mulchflächen, im Gegensatz zu Psilocybe bohemica auf Holz- und anderen Pflanzenresten im Wald“ (GARTZ 2015). Aufgrund der relativen Neuheit dieser Art liegen noch keine Erfahrungsberichte von Nutzern vor, der Pilz weist jedoch das typische pharmakologische Profil eines Psilocybinbildners auf.

„Interessant sind im Zusammenhang mit der Psilocybe germanica Grabfunde zum möglichen Gebrauch der Art im Landkreis Wittenberg an der Elbe als Standort eines ‚deutschen Pilzkultes‘. Diese legen die Vermutung nahe, dass der Pilz Psilocybe germanica bei Schamaninnen der Elbgermanen in Gebrauch gewesen sein könnte. In diesem Grab befanden sich die Nachbildungen von neun Pilzen mit denen für die Psilocybe germanica charakteristischen Verdickungen/Knoten im oberen Stildrittel. Nur dieser Psilocybinpilz weist diese taxonomische Besonderheit auf und die ‚9‘ galt in damaliger Zeit mythologisch als ‚göttliche Zahl‘. Das Vorkommen der Psilocybe germanica ist im Übrigen nicht auf den Raum Wittenberg und Dippoldiswalde beschränkt“ (WIEDEMANN 2021).

Psilocybe germanica mit typischer Stielverdickung.

Psilocybe germanica (Foto: J. Gartz).

Psilocybe germanica (Foto: J. Gartz).

Psilocybe germanica (Foto: Georg Wiedemann).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.