Февральский прорыв. Малоизвестные материалы о попытке Приморской армии прорвать осажденный Севастополь в феврале 1942 года

- -

- 100%

- +

© Роман Геннадьевич Цынкалов, 2025

ISBN 978-5-0067-2914-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Приложение

Границы прорыва Приморской армии в 3 секторе обороны нанесенной на немецкий аэрофотоснимок местности.

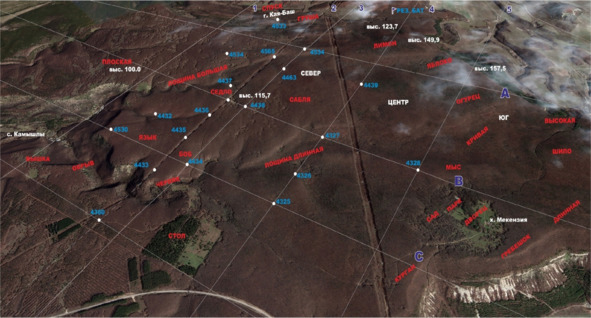

Снимок со спутника участка прорыва с нанесением советских тактических обозначений местности и координатной сеткой, используемой в немецких отчётах.

Список сокращений

пд – пехотная дивизия

сд – стрелковая дивизия

СОР – севастопольский оборонительный район

ЧФ – Черноморский флот

пп – пехотный полк сп – стрелковый полк

ппмп – перекопский пехотный полк морской пехоты

пмп – полк морской пехоты

бр – бригада

54 ак – армейский корпус

гап – гаубично-артиллерийской полк

отб – отдельный танковый батальон

1с – отдел разведки вермахта

1а – оперативный отдел в штабе пехотной дивизии вермахта

кп – командный пункт

нп – наблюдательный пункт

жбд – журнал боевых действий

рез. бат. – резервный батальон

ЛЭП – линия электропередачи

ркка – Рабоче-крестьянская Красная армия

ПРЕДИСЛОВИЕ

На каждом из фронтов Великой Отечественной войны существовала своя «долина смерти». В какой-то мере весь Севасто- поль таковым является: с учетом всех войн и сражений, проходивших на его территории. Очевидно, что его географическое расположение приводило не раз к столкновению геополитических интересов европейских государств.

Даже несмотря на колоссальную концентрацию событий на каждый квадратный километр этой земли, усыпанной останками солдат противоборствующих войск, можно выделить особые главы летописи города, еще не так давно написанные кровью его защитников. Некоторые неудобные и неизвестные для многих страницы героической обороны 1941—1942 годов после войны постарались забыть и не вспоминать, как и имена тех, кто остался в этой земле.

Наряду с катастрофой на мысе Херсонес в конце июня – на- чале июля 1942 года существует еще целый ряд событий, тре- бующих критического осмысления. И в этом ряду не последнее место занимает «февральский прорыв» Приморской армией во время высадки второго десанта на побережье Крыма в 1942 году. Критический взгляд необходим для переосмысления итогов таких контрнаступлений, очевидные ошибки командования, которых можно было избежать, привели к массовой гибели защитников Севастополя. Но это уже история, которая и будет представлена читателю.

В официальных мемуарах военачальников того времени эти события упоминаются вскользь или вовсе опускаются. В основном авторы уходят от подробных описаний неудач, не договаривая

о просчетах, замалчивая потери. Например, в одной из книг, вышедшей в конце 80-х, несмотря на расцветающую свободу слова, один из участников «прорыва» февральские бои скудно описал одной фразой: «Очень трудное противостояние, пришлось отступить, и погибло много наших ребят». Это было все, что могли себе позволить сказать люди того времени под давлением фильтра государственной цензуры. Но нам, потомкам, удалось раскопать то, что попытались забыть и запахать в земле плугом трактора.

Каждый год снова и снова обнаруживаются человеческие останки на лесных склонах и в ложбинах Мекензиевых гор. Это и побудило меня попытаться разобраться в событиях тех дней.

Большую работу в изучении обороны Севастополя и «февральского прорыва» (как его неофициально называют краеведы и историки) проделали местные исследователи и поисковики, чьи наработки оказались очень полезны при сборе информации. Эта книга нисколько не умаляет их вклада в изучении данного вопроса, а скорее дополняет и детализирует.

Возможности интернета, а вместе с ним и доступ к зарубежным архивам позволяют сегодня находить бесчисленное количество интересных материалов и фактов о второй обороне Севастополя, которые необходимо освещать. Они помогают устанавливать все новые и новые детали, тем самым не давая провести черту, за которой находится еще большое число «не вернувшихся с войны солдат».

Последние пять лет я изучал местность, параллельно накапливал материал, факты, документы, собирал фотографии, анализировал работы советских и российских историков, исследовал зарубежный архив, просматривал форумы германских исследователей войны.

Изучая многие отчеты, я сталкивался с неточностями, которые после анализа обстановки непосредственно на местности становились очевидными. Причем и с советской и, в меньшей степени, – с немецкой стороны. Очевидно, что все это —результат

поспешного составления первичных документов в штабах, незнание деталей обстановки, желание выглядеть перед начальством в лучшем свете, а иногда и подтасовка событий задним числом. То есть самый что ни на есть человеческий фактор, который всегда старается оправдаться. Не буду лукавить, если скажу, что фундаментом для этого материала стал отчет оперативного отдела 24 пехотной дивизии вермахта, в зоне ответственности которой разворачивалось советское контрнаступление. Их отчет был составлен со всей немецкой педантичностью, однако с массой несоответствий, с которыми и пришлось разбираться.

С помощью имеющихся немецких карт, аэрофотоснимков и отчетов, противопоставляя их немногочисленным документами ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны), а также использовав данные, полученные во время выходов на местность в составе поискового отряда, я воссоздавал приблизительную картину боя. Так и зародилась идея объединить собранный материал в виде небольшого издания, как итог проделанной работы со своим видением этих событий без купюр, в форме хронологического освещения событий. Эта работа позволяет раскрыть один из эпизодов обороны Севастополя со всех сторон и донести его до читателя в удобном для восприятия виде, не утомляя историческими и техническими терминами.

Для удобства определения немецких координат, указанных в отчетах, в конце книги предусмотрено приложение со схематичной картой места «Февральского прорыва» на современном снимке Мекензиевых гор со спутника. Высоты на карте указаны согласно немецким и советским обозначениям.

Зачем нужен этот труд? Во-первых, чтобы понять истинное лицо войны и на конкретном примере показать, какую цену имеют штабные просчеты. Чтобы вспомнить о подвигах неизвестных, обреченных умирать на Мекензиевых горах более тысячи солдат и матросов, брошенных на произвол судьбы, преданных командованием и впоследствии забытых. Чтобы просчеты ответственных за провал были известны потомкам убитых и пропавших

без вести. Чтобы понять, возможно ли было развить успех при прорыве осады Севастополя в феврале – марте 1942 года и в чем все-таки было преимущество противника.

Материал может оказаться полезен поисковикам и всем интересующимся историей второй обороны Севастополя.

Выражаю благодарность своей семье за терпение и поддержку, журналисту А. Н. Лубянову за наставничество в создании книги, заслуженному поисковику Севастополя А. П. Запорожко за содействие, поисковику А. Иванчуку и исследователю А. Каминскому за помощь в сборе информации. Вклад каждого из них помог этой книге состояться, и надеюсь, что данное исследование дополнит летопись обороны Севастополя.

Предшествующие события

Изначально в плане «Барбаросса» даже не упоминался Севастополь или Крым. Сразу после уничтожения основных сил Красной Армии к западу от Днепра отдаленные территории, такие, как Крым, предполагалось занять в ходе последующих операций по зачистке советской земли. Не ожидалось, что Севастополь и Черноморский флот будут иметь какое-либо влияние на сухопутные операции на Украине. Но 13 июля 1941 года бомбардировщики авиации ЧФ атаковали объекты нефтепереработки в Румынии, атака повторилась через 5 дней. Хотя атаки и не были особо результативными, количества уничтоженного топлива хватило бы на пять заправок для каждой танковой дивизии вермахта на территории СССР. В связи с этим Гитлер имел достаточно опасений для беспокойства. До этих событий характеристика Севастополя, как «непотопляемого авианосца», считалась преувеличением, но небольшие по масштабам воздушные рейды против нефтяных запасов стран «оси» показали их потенциальную уязвимость, и эту опасность необходимо было учитывать.

В результате 23 июля 1941 года вышло дополнение к директиве А. Гитлера, в которой командование вермахта оговаривало, что «захват Украины, Крыма и территории Российской Федерации до реки Дон» – приоритетная задача. Теперь основная цель для группы армии «Юг» несколько менялась: «захват Крыма, являющегося вражеской авиабазой, несущей особую опасность для нефтяных месторождений Румынии», а также решение, что Крым будет использоваться как плацдарм для на- ступления на Кавказ.

Наиболее важной задачей до наступления зимы считался захват Крыма и промышленных угольных районов Дона, что сыграло решающую роль в защите поставок нефти из Румынии. Итак, цели были сформулированы: защита нефтеснабжения армии и продвижение войск к источникам нефти на Кавказе.

После неудачной попытки 11 армией вермахта сходу овладеть Севастополем в ноябре 1941 года за счет вовремя введенных резервов командованием Севастопольским оборонительным районом (СОР) и использования поддержки кораблей, береговых батарей и авиации Командующий 11 армией генерал-полковник Эрих фон Манштейн со значительными потерями остановил атаку и перешел к организации хорошо продуманного наступления, чтобы овладеть обустроенной обороной Севастополя.

После того как в декабре 1941 года все наступательные операции немцев на Восточном фронте были приостановлены, Манштейн оказался единственным германским командующим, который все еще выполнял наступательную миссию. Гитлер надеялся, что захват Севастополя частично компенсирует про- вал операции «Тайфун» по захвату Москвы и поднимет боевой

дух войск. Манштейну было приказано овладеть Севастополем к концу года силами, которыми он располагал.

Командование Черноморским флотом, используя интервал между первым и вторым наступлением на Севастополь, перебросило дополнительные подкрепления с Кавказа, что позволило пополнить численность обороняющихся и восстановить боеспособность ослабленных боями частей. Советские саперы, в свою очередь, произвели установку обширных минных полей и заграждений из колючей проволоки вдоль ключевых узлов обороны.

54 корпусу 11 армии, располагающему

четырьмя дивизиями, Манштейн отводил особую роль, так как 30 корпус, наступавший на Севастополь с востока, в середине декабря имел только две дивизии.

При организации штурма сказывался недостаток тяжелой артиллерии, а оставить все крымское побережья от Ялты до Керчи с одной 46 пехотной дивизией и двумя румынскими бригадами было большим риском.

Штурм начался 17 декабря в 6:10 с ударов артиллерии и авиации по передовым позициям Приморской армии. После того как часть 54 корпуса сковала советский центр обороны, удар был нанесен 22-й пехотной дивизией по позициям 8-й бригады морской пехоты к северу от села Бельбек, ныне Фруктовое. Решение командующего СОР вице-адмирала Октябрьского удерживать вытянутые позиции к северу от реки Бельбек оказалось ошибочным. 22-я дивизия смяла правый фланг 8-й бригады, развивая наступление в сторону Севастопольской

бухты. После 5 дней тяжелых боев командующий Приморской армией генерал-майор Иван Петров принял решение оставить оборонительный выступ, проходящий по плато Кара-Тау (над селом Дуванкой, ныне Верхнесадовое) и отвел разбитую 8-ю бригаду и 90 стрелковый полк на северный склон долины Бельбек.

В свою очередь, части 30 корпуса, продвигающиеся вдоль современной Ялтинской трассы, местами потеснив советскую оборону, прорвать ее так и не смогли. Единственным успехом наступающих на этом направлении был захват горы Гасфорта – ключевой позиции во втором секторе СОРа.

Превосходство Черноморского флота на море и длинные зимние ночи позволили доставить в Севастополь 79-ю особую курсантскую бригаду морской пехоты и 345-ю дагестанскую стрелковую дивизию для укрепления обороны на суше.

Однако советское командование Южным фронтом планировало решительные действия в Крыму. Пока части 11 армии были связаны наступлением на Севастополь, на слабо защищенное восточное побережье Крыма утром 26 декабря советская 51 армия при поддержке Азовской флотилии высадила десант под Керчью. Первая высадка была выполнена неудачно, и Манштейн надеялся, что 46-я дивизия, охраняющая побережье, справится с десантом сама. Но морская пехота Черноморского флота 29 декабря смелым и неожиданным ударом, при поддержке танкового батальона и корабельной артиллерии, захватила Феодосию. Командир 42 корпуса немецкой армии генерал Шпонек, опасаясь быть отрезанным на Керченском полуострове, самостоятельно принял решение отступить на Парпачский перешеек. При этом немцы даже отключили радиостанции, чтобы исключить получение другого приказа на удержание обороны, что неминуемо привело бы к большим потерям и риску полного окружения.

Успешная высадка советских войск в Крыму вынудила Манштейна остановить штурм Севастополя. Он забрал 30-й корпус

из Севастополя для усиления 42-го корпуса, пытающегося сдерживать силы десанта, и восстановил новую линию фронта около Феодосии, эффективно запечатав советские 44 и 51 армии на Керченском полуострове. Советская десантная операция, крупнейшая за всю войну, фактически способствовала перехвату инициативы в борьбе за Крым и спасла Севастополь.

Декабрьский штурм провалился, при этом за период с 17 по 31 декабря оба атакующие германские корпуса потеряли убитыми 8595 человек. Советские потери в сражениях ноябрь – декабрь 1941 года также были серьезными. Наша группировка потеряла 7 000 убитыми.

Однако Манштейн не собирался отдавать инициативу противнику и 15 января спешно организовал контратаку и снова завладел Феодосией. Тем не менее 11 армии не доставало сил для уничтожения советских 44 и 51 армии на Керченском полуострове, а Сталин усилил фронт еще девятью стрелковыми дивизиями.

В это время не утихали сражения и вокруг Севастополя, где в 3 секторе оборонительного района противоборствовали немецкая 24 пехотная дивизия вермахта и войска Приморской армии, усиленные подразделениями, прибывшими с Кавказа.

Теперь мы остановимся подробнее на силах противоборствующих сторон, рассмотрев состав подразделений, их роль в предшествующих «Февральскому прорыву» событиях обороны Севастополя.

Противоборствующие стороны

в 3-м секторе обороны Севастополя в феврале 1942 г.

Протяженность 3 сектора обороны Севастополя составляла 8,5 км от хутора Мекензия до реки Бельбек. Значительная часть сектора проходила через лесное плато, что зна- чительно затрудняло ведение боевых действий. Находясь в этих местах с разведкой местности, в небольшом кустарниковом лесу, умудряешься заблудиться. Трудно представить, как приходилось

воевать и продвигаться к назначенным ориентирам оказавшимся тут впервые в условиях боя. Интересно заметить, что на фотографиях периода 1941—1942 гг. большинство деревьев значительно ниже, чем сегодня. Специалисты севастопольского лесхоза подтверждают правомерность предположения, что лесные насаждения в период Великой Отечественной

войны были значительно ниже и преимущественно

представляли собой кустарниковые заросли, достигающие роста среднего человека.

Специалисты объясняют это использованием в прошлом данную местность под земледелие. Данная гипотеза подтверждается находками в виде каменных давилок для винограда, обнаружение террас кизила, стволам которых уже более ста лет.

Итак, противник занимал северо-восточные высоты и скаты Камышловского оврага, от деревни Камышлы до хутора Мекензия. Напротив 3 сектора обороны размещалась Саксон-

ская 24 пехотная дивизия в составе 54 армейского корпуса 11 армии вермахта, принявшая на себя основной удар контрнаступления.

24 пехотная дивизия была сформирована 15 октября 1935 года в Дрездене из частей 4-й дивизии рейхсвера и имела прозвище Eisbär «Белый медведь». Она была мобилизована в августе 1939 г. в составе 1-й волны. Участвовала в аннексии Судетской области Чехословакии, где ею командовал с 10 ноября 1938 г. по 15 февраля

1940 г. небезызвестный генерал- лейтенант Фридрих Ольбрихт.

Будучи активным членом сопротивления А. Гитлеру в должности начальника штаба армии резерва Сухопутных войск, он был казнен после провала заговора 20 июля 1944 г. В его честь были названы казармы Бундесвера (генерал Оль-брихт-Казерн) в Лейпциге в 1992 г. Кроме того, его ключевая роль в заговоре была показана в голливудском фильме «Операция Валькирия».

С первых дней дивизия участвовала во вторжении в Польшу, где сразу «прославилась» военными преступлениями – 9 сентября 1939 года солдаты 31 пехотного полка в Ловиче убили

большое количество мирных жителей. После окончания рейда на Польшу дивизия была переброшена в Германию, откуда маршем прошла через Бельгию и участвовала в окружении крупных французский частей.

В середине июня 1940 г. командиром дивизии был назначен генерал-майор Ханс фон Теттау, который возглавил дивизию в восточной кампании при продвижении на юг России.

22 июня 1941 г. дивизия пересекла границу с Советским Союзом и начала наступление севернее Львова. В сентябре 1941 года дивизия приняла участие в битве под Киевом. Затем 27 октября 1941 года неожиданно получила приказ о подчинении ее группе армий «Юг», а затем – 11 армии. Так, с Берислава длинными маршами по 50—70 км в день дивизия направилась в Крым. К 26 ноября 1941 г. основная часть дивизии была собрана в Симферополе. Марш-бросок протяженностью более 600 км был завершен.

24 пехотная дивизия была приписана к 54 армейскому корпусу 11 армии и введена в бой на восточном фронте Севастополя между 132 пехотной дивизией справа и 50 пехотной дивизией слева.

Боевой порядок дивизии образца 1939 года выглядел таким образом:

Боевой путь немецкой 24 пехотной дивизии до «февральского прорыва»

Уже к 24 ноября 1941 г. 24 пехотная дивизия «с колес» начала оказывать помощь соседям по 54 корпусу двумя усиленными полками. Артиллерия также была выведена на позиции в ускоренном порядке, а остальные части дивизии пока оставались в Симферополе.

25 ноября дивизия заняла новый участок фронта. В течение первых дней командный пункт приходилось неоднократно менять, поскольку выбранные места находились под сильным огнем. После завершения строительства барака на крутом склоне под скалой командный пункт наконец перевезли в Биюк-Каралез (ныне Красный Мак).

Обстановка к моменту прибытия дивизии в Крым была примерно следующей: фронт располагался в результате боев преследования за Приморской армией, неблагоприятно как для обороны, так и для начала наступления. Во многих местах позиции дивизии проходили через густые дубовые заросли. Командные пункты, с которых открывался широкий обзор тыловой местности и путей подхода, все еще находились под контролем защитников города. И тем не менее было принято решение взять Севастополь до наступления зимы. Для штурма Севастополя врагу требовалась артиллерия крупного калибра и достаточное количество боеприпасов. Здесь также для немцев неблагоприятно сказывалась и погодная ситуация. Хотя поначалу дороги были грязными и грунтовыми, в Крыму в тот год очень рано наступили сильные холода, жертвами которых стало большое количество личного состава. Основным маршрутом снабжения была

одноколейная железная дорога, идущая через Джанкой, которая еще не была переведена на немецкие рельсы. Снабжение было решающим фактором в тот момент, потому что дата нападения первоначально переносилась со дня на день, а затем с недели на неделю. Дивизия выиграла от этого, так как смогла лучше ознакомиться с обстановкой и прежде всего получила более полное представление о положении советских войск. С другой стороны, обморожения привели к значительным потерям среди личного состава. Кроме того, активность советской авиации, а также сильные обстрелы минометами и артиллерией приводили к невосполнимым потерям немцев. Красноармейцы были готовы к атаке и все чаще проводили разведывательные вылазки численностью до роты. К началу штурма 17 декабря в отчете дивизии сказано, что личный состав дивизии чувствует себя отдохнувшим.

Декабрьский штурм Севастополя должен был состояться с упором на 24 пехотную дивизию и через сложную лесную местность. Смежные дивизии справа (132-я и 22-я) наносили удар с северо-востока и севера в направлении Большой Севастопольской бухты, а смежная 50-я пехотная дивизия слева должна была присоединиться к атаке позже. Дивизия развернулась глубоко эшелонированными 31-м и 32-м полками. Артиллерия, особенно та, что была доставлена подкреплением незадолго до этого, включала 240 артиллерийский полк и испытывала трудности с наблюдением. В целях маскировки стрельба была ограничена до минимума. От общей стрельбы командование дивизии перед началом атаки отказалось, чтобы хотя бы как-то добиться внезапности в момент первой атаки 17 декабря 1941 г.

В 6:10 немецкая пехота продвинулась по всему фронту атаки и ворвалась на передние вражеские позиции. Однако солдаты вскоре увязли в превосходно развитой и замаскированной второй линии обороны Севастополя. Первичный для немецкой пехоты метод ведения боя, подразумевающий огневую поддержку тяжелых орудий, не удалось реализовать из-за отсутствия

наблюдательных пунктов, а также из-за того, что пехота по фронту находилась слишком близко к противнику. Эти бои привели к большим потерям, тем более что советская оборона имела надежную поддержку в хорошо укрытых земляных бункерах. Огонь батарей и минометов войск 3 сектора СОРа был чрезвычайно интенсивным, что привело к большим потерям, особенно среди подразделений, размещенных на тропах и лесных просеках. Ни в этот, ни в последующие дни немцам не удалось ликвидировать или значительно ослабить этот участок обороны. На правом фланге атаки подразделения дивизии были более успешны и продвинулись вперед на 1 км вглубь кустарникового леса, 31 полк также пробился вперед и продвинулся до хутора Мекензия.

В первый день наступления дивизия вела тяжелые бои и несла потери. По этой причине, находящийся справа 102 полк немцам пришлось отвести на один уровень с другими полками, чтобы сместить центр атаки из-за больших потерь. Расчистка огневых точек обороняющихся постепенно вынуждала использовать все резервы: часто перегруппировываться, выделять новые боевые группы и т. д. Все это требовало от немцев гибкого боевого руководства. 31 пехотный полк также должен был возобновить атаку 18 декабря, после сильной артиллерийской подготовки. На этот раз произошло непредвиденное: значительная часть «дружеского огня», особенно снаряды реактивных установок «Nebelwerfer 41», легла на плацдарм подготовки к наступлению на хуторе Мекензия у домика Лесника, сильные потери понес 2 бат. 31 полка. Поэтому невозможно было начать атаку в запланированное время. Позднее атака распалась на отдельные эпизоды. Командованию дивизии стало понятно, что наступление может быть продолжено через кустарниковый лес, только с очень большими потерями, потому что имеющаяся артиллерия не могла быть эффективна из-за плохих условий наблюдения за советскими войсками. Это привело к решению корпуса остановить атаку на участке 24 пехотной дивизии.

Дивизия, расширяя фронт вправо, перешла к обороне, в то время как атака на северном крыле продолжалась в направлении Большой Севастопольской бухты. Чтобы еще сильнее сконцентрировать силы на этом фланге, 50-я пехотная дивизия, до сих пор находившаяся слева от 24-й, была пополнена румынскими частями и введена между 132-й (справа) и 24-й. Кроме того, 24-й пехотной дивизии было приказано выделить полк (без батальона) в качестве корпусного резерва в районе села Камышлы. Это был максимум, на что была способна дивизия после тяжелых потерь декабрьского штурма.