- -

- 100%

- +

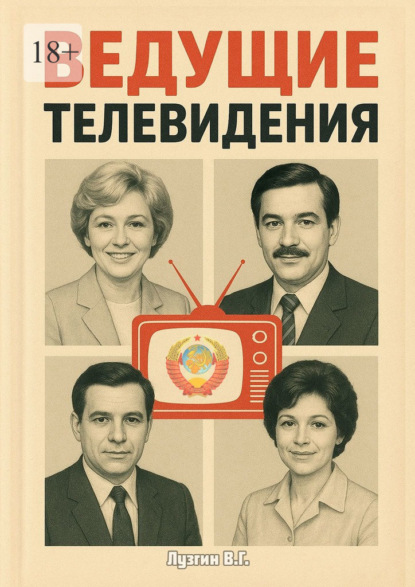

• Символы страны и телеведущие

Телеведущие и дикторы, выступавшие перед широкой аудиторией, становились важными символами советской государственности. Пример Юрия Левитана здесь особенно показателен. Его голос, сопровождавший ключевые события истории – от объявлений о победе в Великой Отечественной войне до торжественных речей в мирное время, – олицетворял «голос государства». С академической точки зрения это можно рассматривать через концепцию «национальных символов» Бенедикта Андерсона, который описывает нацию как «воображаемое сообщество». Левитан и другие ведущие становились частью этого воображаемого пространства: они помогали миллионам людей чувствовать сопричастность к единой стране, несмотря на огромные территориальные расстояния и культурное многообразие. Таким образом, телеведущий выступал медиатором между властью и обществом, превращаясь в «живой символ национальной идентичности».

• Создание культурных традиций

Телевидение также активно участвовало в институционализации культурных традиций. Передачи, приуроченные к юбилеям, праздникам, памятным событиям, становились частью единого календаря советской культуры. Телеведущие играли здесь роль «хранителей памяти», связывая отдельные поколения через трансляцию общих символов и ритуалов. Например, новогодние обращения руководителей страны, праздничные концерты, трансляции юбилеев театров и выдающихся артистов создавали коллективные ритуалы, в которых участвовала вся страна. Это можно рассматривать как практику «символической интеграции», когда через телевизионные программы формировался единый культурный код, укрепляющий чувство национального единства. Таким образом, телеведущие выполняли двойную функцию: они были одновременно медиаторами информации и культурными «регуляторами», которые закрепляли общие традиции, превращая их в элементы национальной идентичности.

Можно сделать вывод: телевидение в СССР стало не просто техническим средством коммуникации, а важнейшим элементом идеологической и культурной политики государства. Через фигуры телеведущих, символические голоса и культурные ритуалы формировался образ «советского народа» как единой нации, объединённой общими ценностями, историей и традициями.

Телевидение как инструмент формирования национальной идентичности: сравнительный анализ

1. СССР: формирование «советского народа»

В СССР телевидение было встроено в идеологический аппарат государства и выполняло задачу конструирования общесоюзной идентичности.

· Идеология: национальная идентичность понималась не как этническая, а как политико-культурная категория («советский народ»).

· Роль телеведущих: фигуры вроде Юрия Левитана или Юрия Сенкевича выступали символами единства страны. Левитан, «голос Победы», укреплял образ СССР как мощного и сплочённого государства. Сенкевич в «Клубе путешественников» открывал зрителям мир, одновременно подчеркивая достижения советской науки и культуры.

· Механизм: телевидение формировало ритуалы общенационального масштаба (юбилеи, праздники, торжественные даты), создавая чувство принадлежности к единой исторической и культурной общности.

Телевидение выступало инструментом консолидации и легитимации власти через культивирование «образа счастливой и сильной страны».

2. Современная Россия: от «советской памяти» к «патриотической мобилизации»

Сегодня телевидение в России играет ключевую роль в поддержании национальной идентичности, но уже в условиях постсоветского политического контекста.

· Идеология: акцент смещён на патриотизм, историческую преемственность и государственную мощь. Национальная идентичность формируется через апелляцию к прошлому (Великая Отечественная война, советские достижения) и к идее «особого пути России».

· Роль телеведущих: ведущие федеральных каналов (например, Дмитрий Киселёв, Владимир Соловьёв) активно участвуют в конструировании дискурса «мы» и «они», где «мы» – российский народ, «они» – внешние и внутренние противники.

· Механизм: телевидение работает через политизированные ток-шоу, новости и юбилейные трансляции (например, празднование Дня Победы). Оно выполняет мобилизационную функцию, укрепляя власть и национальное единство в условиях внешних вызовов и международной конкуренции.

3. Запад: телевидение и «плюралистическая идентичность»

На Западе телевидение также участвует в формировании национальной идентичности, но делает это в условиях демократических и рыночных медиа.

· Идеология: национальная идентичность строится на ценностях индивидуализма, свободы и разнообразия. Телевидение подчеркивает гражданскую, а не этническую или политико-идеологическую принадлежность.

· Роль телеведущих: символами нации становятся медийные личности, задающие общественные дискуссии (например, Опра Уинфри в США, которая ассоциируется с «американской мечтой»). Ведущие шоу и новостей нередко становятся участниками политических процессов, влияя на общественное мнение и даже электоральные решения.

· Механизм: через трансляцию национальных праздников (например, День независимости в США), обсуждение социальных проблем (расизм, гендерное равенство) и культурных ритуалов телевидение формирует «плюралистическую» идентичность, основанную на многообразии и диалоге.

Телевидение не унифицирует, а наоборот – подчеркивает многообразие внутри нации, укрепляя идентичность через ценности демократии и свободы.

Итоговое сравнение

Аспект

СССР

Современная Россия

Запад

Модель идентичности

«Советский народ» – единое социалистическое сообщество.

«Историческая Россия» – патриотизм, преемственность, мобилизация.

«Гражданская нация» – многообразие, свобода, демократия.

Роль телеведущих

Символы страны (Левитан, Сенкевич), «голос государства».

Рупоры патриотической мобилизации (Соловьёв, Киселёв).

Медийные бренды и лидеры мнений (Опра Уинфри, Джон Стюарт).

Механизмы

Ритуалы и праздники, образ «счастливой страны».

Политизированные ток-шоу, историческая память, культ Победы.

Праздники, шоу, социальные дебаты, диалог ценностей.

Эффект

Консолидация и легитимность власти.

Мобилизация и разделение («мы» против «они»).

Укрепление демократии через дискуссию, но и риск поляризации.

4. Психологическое влияние телеведущих на зрителей

Телевидение в СССР, как и в других обществах, выступало не только источником информации, но и важным инструментом психологического воздействия на массовую аудиторию. В условиях, когда телевидение было главным каналом коммуникации между государством и обществом, телеведущие выполняли функцию своеобразных «медиаторов стабильности». Они не просто сообщали о событиях, но и формировали эмоциональное восприятие происходящего, создавая у зрителей ощущение уверенности в будущем и доверия к власти.

• Доверие через интонацию

Одним из важнейших психологических механизмов влияния телеведущих являлась интонация речи. В ситуации, когда зрители не могли напрямую проверить достоверность информации, стиль подачи новостей становился ключевым фактором доверия. Пример Юрия Левитана показывает, что голос сам по себе становился символом надёжности. Его размеренная, спокойная и уверенная манера речи создавала эффект психологической устойчивости. Даже в самые напряжённые периоды – во время войны, политических кризисов или международных противостояний – зрители воспринимали его голос как «эмоциональный якорь», способный снизить тревожность. С психологической точки зрения это можно объяснить эффектом «парасоциального взаимодействия»: зритель воспринимает телеведущего как «знакомого человека», к которому можно обратиться за поддержкой, несмотря на то, что это взаимодействие является односторонним. Таким образом, интонация и манера речи превращались в инструмент формирования доверия и эмоциональной стабильности общества.

• Роль в формировании уверенности в будущем

Телеведущие олицетворяли не только информацию, но и сам образ власти. В моменты политической нестабильности или внешней угрозы именно они становились «лицом государства», которое транслировало зрителям спокойствие и контроль над ситуацией. Когда происходили важные политические или социальные события – например, смена руководства страны, международные конфликты или экономические трудности, – телеведущие превращались в посредников между властью и народом. Их спокойствие и уверенность символизировали, что государство контролирует ситуацию и может гарантировать гражданам стабильность. С позиции психологии массовых коммуникаций это можно рассматривать как форму «коллективной психологической поддержки». Телеведущий выступал «эмоциональным стабилизатором», создавая у зрителей ощущение безопасности и защищённости, даже когда объективная ситуация могла быть неопределённой или тревожной.

Телеведущие в СССР играли не только информационную, но и важную психологическую роль. Их голоса, манера речи и поведение становились частью эмоциональной среды общества. Через доверие и чувство стабильности, которое они транслировали, телеведущие формировали особый тип психологического восприятия реальности: мир, каким его показывали по телевизору, воспринимался как контролируемый и предсказуемый. Это помогало власти укреплять легитимность и снижать социальную напряжённость.

Психологическое влияние телеведущих: СССР, современная Россия и Запад

1. СССР: телеведущий как гарант стабильности

· Характеристика: телеведущий воспринимался как «голос государства» и символ доверия. Его речь, мимика и поведение транслировали спокойствие и уверенность.

· Функция: снижать тревожность общества в условиях кризисов, укреплять веру в устойчивость советской власти.

· Психологический эффект: ощущение «безопасности через экран» – зритель чувствовал, что страна контролирует ситуацию.

Здесь ведущий играл роль «эмоционального стабилизатора», формируя коллективное чувство уверенности в будущем.

2. Современная Россия: телеведущий как инструмент мобилизации

· Характеристика: ведущие федеральных каналов (В. Соловьёв, Д. Киселёв) используют не столько спокойный, сколько эмоционально заряженный стиль речи. Часто они говорят с повышенной экспрессией, что вызывает у зрителей сильные эмоциональные реакции.

· Функция: не только информировать, но и мобилизовать аудиторию, внушая необходимость сплочения перед «внешними и внутренними угрозами».

· Психологический эффект: формирование атмосферы «постоянной бдительности». Зритель ощущает не столько спокойствие, сколько вовлеченностью и необходимостью «быть вместе с государством» в условиях кризиса.

Здесь телеведущий выступает как «эмоциональный катализатор», поддерживающий политическую мобилизацию общества.

3. Запад: телеведущий как посредник в эмоциональных дебатах

· Характеристика: телеведущие (например, Опра Уинфри, Джон Стюарт, Андерсон Купер) часто совмещают информационную и эмоциональную функции. Их подача может быть более личной, исповедальной, иногда даже драматичной.

· Функция: не стабилизировать, а отражать и обсуждать общественные настроения, включая тревожные и спорные темы – расизм, гендерные конфликты, социальное неравенство.

· Психологический эффект: у зрителей формируется чувство сопричастности к диалогу, ощущение, что их эмоции и переживания разделяют и признают на национальном уровне.

Здесь телеведущий выполняет роль «эмоционального посредника», помогая обществу проговаривать и осмысливать свои страхи, тревоги и надежды.

Сравнительная таблица психологической роли телеведущих

Параметр

СССР

Современная Россия

Запад

Основной эмоциональный посыл

Спокойствие, уверенность, стабильность

Бдительность, мобилизация, патриотический подъём

Эмпатия, обсуждение проблем, диалог

Манера подачи

Сдержанная, размеренная, официальная

Эмоциональная, экспрессивная, полемическая

Личная, диалогическая, часто драматизированная

Функция

Снижение тревожности, укрепление доверия к власти

Мобилизация общества в условиях кризисов

Отражение общественных настроений, формирование дискуссий

Психологический эффект

Чувство безопасности и доверия

Чувство вовлечённости и необходимости сплочения

Чувство сопричастности и признания социальных эмоций

· В СССР телеведущие выступали гарантами стабильности и спокойствия, психологически поддерживая население.

· В современной России они стали скорее «агентами мобилизации», усиливающими эмоциональное вовлечение и патриотическую консолидацию.

· На Западе телеведущие играют роль медиаторов общественных эмоций: не гасят напряжение и не мобилизуют напрямую, а помогают обществу проговаривать и осмысливать свои проблемы.

Глава 9. Современные телеведущие: Как сохранить связь с историей?

Несмотря на быстрые изменения в телевизионных технологиях, медиапейзаже и потребительских предпочтениях, телеведущие остаются важной частью общества и медиасистемы. Как же они могут сохранить те ценности и профессиональные навыки, которые обеспечивали успех телеведущих в советскую эпоху?

1. Сохранение традиций профессии

Современные телеведущие, несмотря на стремительное развитие технологий и цифровизацию медиа-пространства, сталкиваются с необходимостью сохранения фундаментальных ценностей своей профессии. В условиях бурного роста социальных сетей, изменения форматов вещания и появления новых медиа, таких как блогинг, стриминг и подкасты, важнейшими аспектами телеведущей профессии остаются такие качества, как уважение к зрителю, честность в подаче информации и сдержанность в эмоциях. Эти традиции, унаследованные от советской эпохи, несмотря на изменения в контексте, сохраняют свою актуальность и в современной медиапрактике.

• Интеграция опыта прошлого

Опыт телеведущих советского времени, таких как Юрий Левитан, Людмила Соколова или Игорь Кириллов, предоставляет важные уроки для современности. В СССР телеведущие играли ключевую роль в формировании общественного мнения и поддержании морального климата. Несмотря на ограничения, накладываемые цензурой и государственной идеологией, они стремились поддерживать высокий уровень профессионализма и следовать моральным стандартам, которые оставались вне зависимости от политической ситуации. Пример Левитана, который в важнейшие моменты истории сообщал важнейшие новости – будь то Великая Отечественная война или объявления о политических решениях, показывает, как важно сохранить уверенность и уважение к зрителю, не предавая своих этических принципов. Он всегда передавал информацию с максимальной чёткостью и без излишней эмоциональности, что обеспечивало доверие зрителей.

Современные телеведущие могут перенять эти подходы. Несмотря на свободу слова и отсутствие такой жесткой цензуры, как в советское время, ведущие сегодня сталкиваются с новыми вызовами. Например, Ольга Скабеева или Владимир Соловьёв на российских федеральных каналах активно работают с новостями и политической тематикой, часто оказываясь в центре обсуждений и критики. Пример таких ведущих показывает, как важно для современной журналистики сохранять способность сохранять баланс между личным мнением и объективностью, несмотря на общественную поляризацию и политическую нагрузку информации.

Интеграция опыта советских телеведущих, таких как способность работать в условиях ограничений и находить баланс между государственной идеологией и обязанностью быть честным перед зрителем, может послужить ценным уроком для ведущих XXI века. В эпоху фейковых новостей и постправды это качество остаётся актуальным для поддержания высокого уровня доверия зрителей.

• Инновации в рамках традиций

С развитием цифровых технологий и социальных медиа профессия телеведущего претерпела значительные изменения. Инновационные форматы, такие как прямые трансляции в интернете, интерактивные шоу, а также использование социальных сетей для привлечения аудитории, требуют от телеведущих умения адаптироваться и работать с новыми инструментами. Однако, несмотря на инновации, фундаментальные ценности профессии, такие как чёткость речи, объективность и профессиональная этичность, остаются неизменными.

Одним из ярких примеров использования инноваций в рамках традиций является работа Антона Красовского в программе «Крым. Наш», где он успешно сочетает интерактивные элементы современного телевидения с традиционной ролью ведущего как источника информации и обеспечения доверия зрителей. Используя платформы социальных сетей и инструменты цифровой медиаплатформы, Красовский сохраняет профессионализм, важный для телевизионного контента, который ориентирован на широкую аудиторию.

Ведущие, такие как Ксения Собчак, также демонстрируют, как можно применять новые медиа-форматы, сохраняя при этом важные традиции журналистики: внимание к фактам, уважение к собеседникам и зрителям, а также способность работать в условиях постоянной публичности и критики. В её проектах, таких как интервью с известными политическими деятелями или социальными активистами, соблюдается баланс между честностью, прямотой и уважением к каждому собеседнику.

Современные телеведущие сталкиваются с новыми вызовами, связанными с возможностью распространения информации через многочисленные каналы: от телевидения до интернета. Однако важно, чтобы они сохраняли свои профессиональные качества, такие как умение быть объективными, чётко излагать мысли, а также уважать право зрителя на честную и непредвзятую информацию. Например, Тимур Кизяков в своём проекте «Человек и закон» демонстрирует, как важно не только применять новые медиа-технологии, но и сохранять традиции, такие как защита прав граждан и обеспечение правды, несмотря на любые политические или социальные вызовы.

Современные телеведущие, находясь на передовой информационной войны, должны балансировать между инновациями в медиа и сохранением тех фундаментальных ценностей профессии, которые были унаследованы от советских предшественников. Это требует умения интегрировать опыт прошлого и адаптироваться к новым реалиям, при этом всегда соблюдая профессиональную этичность, уважение к зрителю и объективность.

2. Ответственность ведущего за культурное наследие

Важной обязанностью телеведущих, как в Советском Союзе, так и в современной России, является сохранение культурного наследия через средства массовой информации. Ведущие оказывают существенное влияние на восприятие зрителями исторических событий, традиций и культурных ценностей, а также на сохранение коллективной памяти о ключевых аспектах национальной идентичности. Современные телеведущие несут такую же ответственность за культурное наследие, как и их советские коллеги, и должны учитывать влияние медиа на сохранение и популяризацию культурных традиций, искусств и исторической памяти.

• Задача культурных программ

В условиях глобализации и стремительного технологического прогресса телеведущие играют важную роль в том, чтобы передать подрастающим поколениям знания о культурном наследии, уникальных исторических событиях и выдающихся личностях, которые формировали нацию. Задача телеведущих в рамках культурных программ не ограничивается простым представлением фактов, она включает в себя активное образовательное воздействие и пропаганду культурных ценностей.

В СССР телеведущие, такие как Юрий Левитан или Людмила Соколова, стали олицетворением культурного императива, отвечая за сохранение и распространение культурных и исторических традиций. Левитан, например, своим голосом ассоциировался не только с важнейшими историческими моментами (например, во время Великой Отечественной войны), но и с поддержанием духа нации, преемственности культурных традиций. Его манера подачи информации была строгой, сдержанной, что укрепляло доверие и придавало вес сообщаемым событиям.

Современные телеведущие, например, Александр Гордона или Дмитрий Киселёв, также играют важную роль в поддержании и распространении культурных традиций и исторической памяти через свои программы. К примеру, программы, посвящённые великим событиям и личностям прошлого, как «Культурный фронт» или «История России с Дмитрием Киселёвым», способствуют формированию у зрителей осознания важности сохранения исторической памяти и культурного наследия.

Ведущие культурных программ, как Ксения Собчак, активно используют популярные и современные формы подачи информации, такие как интервью с известными людьми, документальные фильмы, театральные постановки и концерты, чтобы вовлечь широкую аудиторию в обсуждение культурных и исторических ценностей. Таким образом, они продолжают традиции, начатые советскими коллегами, но с адаптацией к современным условиям и потребностям аудитории.

Современные ведущие могут использовать новые технологии, такие как видеоблоги, платформы для прямых эфиров и интерактивные проекты, для расширения доступа к культурным программам и вовлечения зрителей в сохранение культурного наследия. Такие формы подачи информации, как мультимедийные проекты и контент, доступный на мобильных платформах, позволяют достичь более широкой аудитории и эффективно передавать культурное наследие.

Примеры современных программ:

1. «Время» (Павел Лобков) – культурная программа, которая регулярно освещает важные события в сфере искусства и культуры, в том числе через персональные интервью с культурными деятелями и истории великих культурных достижений России.

2. «Русский авангард» (Анна Шатилова) – программа, которая знакомит зрителей с развитием русской культуры и искусства 20 века, включая различные художественные направления, от конструктивизма до театрального искусства.

3. «Культура» (Оксана Куценко) – телеканал, который поддерживает высокий уровень культурных программ, обращая внимание на классическое искусство, музыку, литературу и искусство на международной арене.

Важность исторической памяти

Важнейшей задачей современных телеведущих является сохранение исторической памяти через телевидение. В условиях быстрого культурного обмена и глобализации, когда информация распространяется мгновенно, существует риск искажения или забывания ключевых событий и личностей, которые играли решающую роль в формировании национальной идентичности.

Программы, посвящённые историческим событиям, например, юбилеям Великой Отечественной войны или культурным достижениям России, помогают сохранить связь между поколениями, углубляют понимание собственной истории и культуры. «Большая история» с Кириллом Черкасовым – это пример программы, посвящённой глубокому анализу исторических событий и их значению для России, при этом ведущий стремится к объективности и честности в подаче материалов, что способствует повышению доверия зрителей.

Ответственность ведущих за сохранение культурных ценностей

Кроме того, телеведущие играют роль цензурного фильтра, который помогает определять, какие культурные продукты и идеи должны быть переданы следующему поколению. Их задача – не только представлять факты, но и формировать у зрителей понимание того, что является ценным и значимым для нации. Важно, чтобы ведущие сохраняли баланс между популяризацией культурных ценностей и их объективной подачей, чтобы избежать манипуляции массовым сознанием.

В условиях информационной войны и «постправды» телеведущие также должны быть ответственными за подачу научно обоснованных и культурно значимых материалов. Это особенно актуально в условиях политической и идеологической борьбы за историческую память, например, о событиях Второй мировой войны или отношения к современным культурным течениям.

Современные телеведущие, как и их советские предшественники, несут огромную ответственность за сохранение культурного наследия. Они должны быть не только источниками информации, но и посредниками в передаче исторической памяти и культурных ценностей. Через свои программы, интервью и проекты, ведущие могут влиять на восприятие национальной идентичности, сохраняя связь поколений и укрепляя культурные традиции.

3. Развитие имиджа телеведущего в условиях новой медиа-среды

Современные технологии и платформы социальных сетей значительно изменили роль телеведущего, расширив его влияние и возможности коммуникации с аудиторией. В отличие от прежней модели, где ведущий был в первую очередь телевизионной фигурой, сегодня он становится мультимедийной личностью, активно работающей не только в эфире, но и в онлайн-пространстве. Это требует от телеведущих нового подхода к своей профессии, а также создания и поддержания персонального бренда, который выходит далеко за пределы традиционного телевидения.